黄易及其友人的知识遗产:对《重塑中国往昔》有关问题的反思

白谦慎著 贺宏亮译

[译者按]

2005年,由美国普林斯顿大学美术馆举办的“重塑中国往昔”展览引发的辩论,在美国汉学界引起相当的震动。此前,美国汉学界正刮起一股“疑古”之风。疑古本不足为奇,而问题在于,其中少数学者汉学功力薄弱,却在没有什么坚实的历史资料作为依据的情况下,胡猜乱想,对一些传世文献和考古发现都能轻易证明的、学界也早有定论的古代遗物大作翻案文章。而普林斯顿大学是国际名校,展览又由两位资深学者主持,如果不予以及时的反驳,由此刮起的不负责任的疑古之风,将会给专业分野森严的海外学界带来极大的误导和混乱。在这种情况下,当时在波士顿大学艺术史系工作的白谦慎教授,放下手中的研究工作,撰写长文,给予普林斯顿展览图录的主要论文严厉的批判。而稍前于此,日本奈良佛教大学的黑田彰教授也已撰长文对普林斯顿大学的疑古论文进行批判。黑田彰教授是研究汉代至六朝时期孝子和烈女故事的专家,他先后撰写了四篇长文对普林斯顿的展览进行全面批判。虽说白谦慎教授的批评不及黑田彰教授的论文全面细致,但是他的论文却是用英文撰写、在这场辩论的主战场美国发表的,对那股不负责任的疑古之风起了最直接也最重要的遏制作用。需要特别指出的是,白谦慎教授的这篇近五万字的长篇驳论,是迄今为止世界范围内华人学者撰写的唯一的一篇批判武氏祠翻案闹剧的文章,其学术责任感和勇气值得我们给予充分的肯定。

围绕着武氏祠的那场辩论,国内除了少数研究汉代的学者,很少有人知道。今将白谦慎教授的文章译成中文,以供国内读者了解十年前海外汉学界的那一场不应被随便忘却的辩论。

[摘要]2005年,普林斯顿大学美术馆举办了“重塑中国往昔:武氏祠的艺术、考古与建筑”(Recarving China's Past: Art,Archaeology, and Architecture of the“Wu Family Shrines”)展览和学术研讨会,并出版了同名研究图录《重塑中国往昔:武氏祠的艺术、考古与建筑》(RecarvingChina's Past: Art, Archae070gy and Architecture of the‘Wu Family Shrines”,Princeton: PrincetonUniversity Art Museum,2005.以下简称《重塑》)在图录中,两位主要作者Cary Liu(刘怡玮)和Michael Nylan(戴梅可)的几篇文章认为武氏祠非常可疑,很可能是后世伪作。这两位作者向学术界历来关于武氏祠画像和碑文是汉代文化遗迹的传统看法(从宋代的洪适、清代的黄易,直到当代的蒋英炬、信立祥、巫鸿、郑岩等人的论著)提出了挑战。但笔者发现,《重塑》的两位主要作者缺乏研究中国古代金石铭文以及著录这些铭文的早期著作所必须具备的基本技能和知识背景,他们所使用的材料和论述中包含着非常严重的错误。本文一方面向读者介绍黄易及其友人所构成的学术圈,指出他们是18世纪中国最优秀的学术群体,在诸多领域取得了杰出成果;另一方面,将讨论《重塑》一书中某些质疑洪适《隶释》的文章在论证方法和事实材料方面包含着的错误,以反驳《重塑》的两位主要作者关于武氏祠乃后世伪造的谬论。

[关键词]武氏祠 黄易 洪适《隶释》

黄易(1744-1802)是18世纪中国一位具有多方面才能的艺术家和金石学家。虽然武氏祠在1786年被黄易重新发现后,久已成为西方学界关注的重要课题,但是黄易本人的学术与艺术成就,对于西方学界来讲还比较陌生。因此,当我为普林斯顿大学美术馆举办的“重塑中国往昔:武氏祠的艺术、考古与建筑”学术研讨会提交论文时,我最初的目的仅仅是准备向西方学术界介绍黄易在学术和艺术方面的成就。

在参加研讨会时,我还没有机会阅读本次展览的图录——《重塑中国往昔:武氏祠的艺术、考古与建筑》。当研讨会结束之后,我仔细阅读了这本图录中的主要论文,发现其中存在着非常严重的问题。2005年和2006年的暑期,我访问了北京、美国麻省剑桥等处的图书馆搜集相关材料。仔细阅读这些材料之后,我更加确信自己最初的判断:《重塑》一书包含着非常严重的错误。

在学术研究中,由于知识和方法上的局限,每个人都会犯错。我们从错误中学习,容忍他人的无心之错,忽略那些细枝末节的错误,通过相互之间富有建设性的批评,避免未来再次出错,以此来促进学术的进步。

而在《重塑》的几篇重点文章中,错误既多,且很严重,到了不能忽略的地步。当我花费了相当一段时间来思考这些问题时,我觉得有责任来指出这些错误。如果不这样做的话,书中的这些错误很可能被那些没有条件检验《重塑》两位主要作者的论据和观点的读者所接受,并被当成事实来引用。我们经常可以看到,一篇有严重问题的论文及其观点,可能会成为一种“信赖”程度很高的意见。因此,尽可能及早地澄清这些错误,显得非常必要。我下面将讨论到的问题,绝大部分都不是由于理论方法路径选择的不同所致,而是事实方面的错误。导致这些错误的主要原因,是《重塑》的两位主要作者缺乏对于研究中国古代金石铭文及其早期著录所必须具备的基本技能和知识背景。尽管他们并不熟悉汉代画像石艺术、金石学、汉代隶书和善本书籍等相关领域的知识,其中的一位仍颇为自负地声称:他们的工作“为未来这一领域的研究指明新的方向”。

本次展览的图录《重塑》包括数篇论文及武氏祠等汉代遗迹拓片的词条。应该指出,在这数篇论文中只有几篇与“重塑”主题相关,它们是Cary Liu(刘怡玮)的《策展人致辞》(“curator ts Preface and Acknawledganents”)《作为重塑庄昔的武世祠》“The'Wu Fanily shrine' as a Recarving of thePast”)及《重置武氏祠:一个类型学研究》“Reconfiguringthe‘wu Family Shrines:ATypological Study”三篇文章,以及Michael Nylan(戴梅可)的论文《“泥古”:武氏祠简史,150-1961CE.》“‘Addicted to Antiquity(nigu):A BriefHistory of the‘Wu Family Shrines,150-1961 CE,”)。其他的一些文章,例如Anthony Barbieri-Low關于东汉石刻工匠的论文等,都与武氏祠是否被重塑的问题无甚关联。因此我对下面有关问题的分析,将主要针对Cary Liu和MichaelNylan两位作者的论文。

Cary Liu和Michael Nylan在提出“重塑”主题时,抛出了与之紧密相关的如下重要观点:武氏祠可能并非是汉代的产物,可能并非属于所谓的武氏家族,甚至可能根本就不是一个家族的祠堂。提出这样的观点,无疑是在向学术界历来关于武氏祠画像和碑文是汉代文化遗迹的传统看法提出了严重的挑战。

这一挑战直接指向了学术史上的两位著名人物:洪适(1117 -1184)和黄易。为什么这样说呢?首先,洪适是《隶释》一书的作者,在这本宋代金石学著录中,洪适首次将五件有铭文的刻石联系起来,视为武氏祠整体相互关联的组成部分。因此,洪适的努力对于武氏祠概念的建立至关重要。其次,黄易在1786年重新发现了一组刻石,根据洪适的《隶释》将这些刻石定为归属于汉代的武氏祠,并對新发现的武氏祠遗迹进行保护和复原。因此,这两位学者的工作,构成了关于武氏祠研究中包括认为其为汉代遗迹这一基本观点的学术史背景的核心部分。

尽管《重塑》的两位主要作者反对将武氏祠视为汉代遗迹,但他们并没有对之给出明确的断代意见。事实上,他们提供了太多关于断代的可能性,各种断代可能性之间相互矛盾。对两位作者来说,武氏祠可能是为公元3世纪西晋时期的武茂修造的;也可能是一处唐代的建筑;祠堂的碑文还可能是宋代之后重刻的。总之,武氏祠可以是汉代以后几乎所有朝代的产物。《重塑》主要作者所提供的断代时期五花八门,相互矛盾。一般说来,一处祠堂应该是修建于某一个特定的历史时期内。然而,这两位作者似乎并不在乎这些逻辑上的明显漏洞,他们的目标只有一个,以质疑洪适的学术水平和黄易的学术诚信为手段,在学界播下怀疑武氏祠作为汉代遗迹的种子。为了达到这个目的,《重塑》两位主要作者显然并不想为我们提供一套前后一致的完整论述来支撑他们的“重塑”主题,而是采取种种别出心裁的手段来尽可能使人们对那些支持武氏祠的证据产生怀疑。乍看起来,一处祠堂是堂、阙、碑的组合,人们能够声称不同的组成部分有可能建于不同的时期。但是,武氏祠在文献、画像及建造位置等诸多方面却都存在着高度的内在联系。Cary Liu和Michael Nylan提出的那些不成系统的机会主义式的批评,主要的功用就是拉开貌似一网打尽的架式,实则是毫无训练、前后不一的散射,来为一个武氏祠的另类历史鸣锣开道。可是,要“为未来这一领域的研究指明新的方向”,需要的是坚实的论据,而非毫无根据的质疑与否定。

两位作者不仅质疑与他们意见相左的历代关于武氏祠的学术成果,还更直接针对支持武氏祠为汉代遗物的现代考古成果表示怀疑。他们不相信这些考古新发现的刻石的真实性,甚至认为这些材料根本就不值得讨论。他们的意思是:如果以前发现的武氏祠石刻都是汉代以后重刻或伪造的,那么在嘉祥县新发现的风格相似的石刻也同样可疑。Cary Liu这样写道:“除武氏祠之外的许多汉代刻石可能都在物质形态或文化意义上被重塑过。这种可能性对如何研究差不多所有的汉代刻石及铭文都有潜在意义。所有这类汉代石刻及铭文的可靠性都必须被重新审视。重新审视的结果将会极大地改变我们对汉代艺术、历史和文化的理解。”

然而早在《重塑》问世之前多年,就已经有数量众多的历代学者,如清代的黄易,当代的蒋英炬、信立祥、郑岩等人,对无论是历史上流传下来的还是新出土的材料,都进行过极为详尽的检验与再检验。在这些学者进行历史学的叙述和阐述之前,材料真伪的鉴别无疑是首先要解决的问题。同样,自清代中期以来,历代重要的金石学著录也被学者们认真、详尽地反复研究和检讨过,这些研究因为其精审而为后世学者所重视。因此,上引Cary Liu提出的质疑,是对上述学者们的努力和成果的非议。所有这些都说明,Cary Liu和Michael Nylan对武氏祠为汉代遗物真实性持续不断的质疑,其错误已经严重到了我们不能回避的地步。

我们可以对权威和经典进行质疑吗?答案当然是肯定的。不过这样的质疑必须遵循普遍接受的学术规范。MichaelNylan和Cary Liu在提出他们的质疑之时,并未提及那些已有的不支持甚至否定他们观点的研究成果和论据。他们既不引用也不讨论这些材料,似乎这些学术史的背景材料根本就不存在。而比起这种对已有成果视而不见更为严重的是,他们用大量的对原始材料的误译和误读来支撑自己的论点。这种有严重问题的研究方法,不仅不能论证他们所提出的观点,反而让其陷入了被严肃质疑的一方,

本文具有两个目的。一方面,向读者介绍黄易及其友人学术生活的诸方面,他们是18世纪中国最优秀的学术群体,他们在学术研究中不仅才华横溢,而且特别谨慎细致。另一方面,我将讨论《重塑》一书中某些质疑洪适《隶释》的文章在论证方法和事实材料方面存在着的严重错误。因为18世纪中国学术界取得的成果不仅丰富杰出,还与我对《重塑》两位主要作者的反驳意见直接关联,因此,我的上述两个目标也紧密相关。当我向读者介绍黄易及其友人所取得的学术成果时,我将继承他们的研究方法,来分析讨论《重塑》一书中存在的问题。

一、黄易的交游圈

黄易在1744年出生于杭州的一个书香门第。其七世祖黄汝亨(1558-1626)于15 98年取得进士,在明政府中任职,同时也是一位师法苏轼和米芾的书家。黄易的父亲黄树榖(1701-1751)是一位学者,擅长隶书和小篆。黄易的继母梁瑛也受到过良好的教育,能写诗作画。黄易的这种家庭背景,不仅使他后来能成长为一位文人艺术家,同时也使得他在不具很高功名的情况下,仍然能够很自在地与主持风雅的士大夫们保持着密切的互动。

黄易是著名的画家、书法家和篆刻家。作为画家,其在画史上最有名的作品是《访碑图》系列。由于黄易的访碑活动在当时知识圈中影响很大,所以这些画作对研究18世纪的学术活动具有重要的价值。作为书法家,黄易无疑是当时极为优秀的一位,他的隶书追摹汉法,自成一家。作为篆刻家的黄易被后世尊为“西泠八家”之一。由于他是“西泠八家”之首丁敬(1695-1765)的学生,后世也把他们并称为“丁黄”。这样的尊称,反映出黄易最大的艺术成就在篆刻方面。与黄易同时代的大学者阮元(1764-1849)就曾认为黄易青出于蓝,超越了丁敬,是当时成就最大的篆刻家。

黄易曾担任过几个政府职位。这些官职尽管地位不高,但其所处的地理位置对于黄易的学术和艺术活动来说却非常重要。例如,他曾在山东济宁任职,这个地方古代碑碣极多,使他访碑和拓碑得地利之便。黄易的访碑活动及其拥有的大量古代碑碣的精拓,使得他在金石圈内享有很高的声誉。

黄易生活的时代,正是中国传统人文学术达到历史高峰的时期。黄易的许多友人是“乾嘉学派”的重要学者。例如:毕沅(1730-1795)、翁方纲(1733-1818)、桂馥(1736-1805)、钱大昕(1744-1806)、洪亮吉(1746-1809)、赵魏(1746-1825)、孙星衍(175 3-1818)和阮元,等等。

毕沅,江苏镇洋人。他在乾隆年间取得状元后,很快成为政府高官。他是一位杰出的学者,曾印行过几种金石学著作。同时也是一位重要的学术赞助人,曾资助过不少后来成为著名学者的年轻学子。

翁方纲可能是与黄易关系最为密切的一位友人。黄易的大多数朋友是南方人,而翁方纲是北方人(直隶大兴县)。在当时,中国学界的重要人物几乎都是江南士人。翁方纲不但在朝中担任要职,同时也是当时最优秀的金石学家之一。

桂馥也是一位北方人(山东曲阜),晚年才取得进士(1790)。除了致力于金石学,桂馥还精通小学和音韵,精研许慎的《说文解字》,撰有《说文义证》五十卷。

钱大昕,江苏嘉定人。在同时代和后世学者眼中,钱大昕在包括历史学、金石学、文字学、音韵学、历史地理学、版本学、算学等许多领域,都是最为优秀的学者。尽管仕途顺畅,但钱大昕很早就致仕返乡,潜心研究,著作等身。

洪亮吉,江苏阳湖人。他经历多次科场失意后终于在1790年成为进士。而在此之前,洪亮吉早已在毕沅的资助下,成为一位著名学者。他的研究领域包括音韵学、方志学和历史地理学。

在黄易的友人中,赵魏和黄易相似,是少数低层官吏之一。赵魏是浙江仁和(今杭州)人,长于金石学,并四处访碑、拓碑。他曾入毕沅幕,精于考证碑版,辑录过数种古代金石著录。

孙星衍,江苏阳湖人,1787年通过科举取得进士,并在政府任职。孙氏博闻强记,在儒学、版本、金石等多个领域著述甚丰。

阮元,江苏仪征人,是18世纪下半叶学术界的一位关键人物。阮元在金石学领域造诣极深,并曾为算学和天文学家编撰传记。因为阮元在朝中担任要职,他成为当时最重要的学界领袖。在其引领之下,一些重要的学术领域取得了很大进步。

虽然黄易上述友人所研究的领域和学术的旨趣不尽相同,但由于18世纪学术界的风尚所在,他们都以“考证”的方法来从事学術工作。所谓“考证”,其基本原则是,结论必须建立在搜集尽可能详尽的证据材料之上。B.Elman(艾尔曼)曾指出:“在对系统搜集到的论据材料细致地进行审核甚至量化分析后,清代江南学者们将考证的方法和论据的搜集整理结合起来,开展学术研究工作。梁启超曾提及,钱大昕在提出关于古代汉语言‘轻唇音的新观点之前,曾搜罗了上百条论据。钱大昕通过对材料的系统研究来讨论古汉语的发音问题。”钱大昕是黄易友人中采用考证方法进行学术研究的一个典型例子。

两百多年后,虽然后世研究者能够指出乾嘉学者们的一些疏忽之处,但总的来说他们学术扎实,其研究方法在今天也还具有很高的借鉴价值。18世纪学者们取得的许多学术成果在今天不但依然正确,其中的两个研究领域还与我们将要讨论的《重塑》一书中有关问题联系密切。 让我从钱大昕的研究开始。钱大昕的一个研究领域就是搜集古今同姓名的历史人物。他曾纂辑由汉到元的同姓名录,例如:叫“孔安国”的人,在汉代有三位,在晋代有一位;而在汉、晋、隋三个朝代各有一位叫“张衡”的人。

从现代眼光来看,这种学术研究似乎有点怪异难解。不过,钱大昕的这一研究对于在没有更多信息的情况下,要弄清楚历史上“谁是谁”这种问题很有用。值得特别指出的是,钱大昕的古今同姓名研究,对于我们思考武氏祠的相关问题极有启发。例如,在武氏祠的石刻画像中出现了一位叫做“朱明”的人物,而在南宋金石学家洪适的《隶释》记载的一块蜀地汉代残碑中,也提及一位低级官吏的名字为“朱明”。武氏祠所在的山东与蜀地距离遥远,这样,在汉代就至少有两位名为“朱明”的人。

而几乎就是同一时期的三国晚期和西晋早期,还有一位名为“朱明”的将军出现于史籍中。唐代陆广微的《吴地记》中记载,为了纪念吴地一位叫“朱明”的孝子,东晋时代曾建立了一所“朱明寺”。上述这些材料正好是对Cary Liu在《重塑》中有关疑问的解答。Cary Liu在文章中曾经提出:“史籍记载朱明是生活在汉以后西晋时期的人物。如果将武氏祠认定为汉代遗迹,就必须对有关历史文献进行修改。但在另一方面,如果文献记载被修正的话,那么也就必须对石刻碑文重新进行解释。”

Cary Liu这段话的问题在于,他将武氏祠画像石上的朱明,与陆广微《吴地记》中记载的朱明假定成了同一个人。而我所举的上述材料显示,在汉晋时期至少有四位叫“朱明”的人。

古代官职和行政区划问题同样是黄易友人们的研究领域,钱大昕也正是这两个领域的权威学者。钱大昕和他的同道们纂辑了关于古代地理、政府官职及边疆沿革的文献材料。在他们的研究工作中,纠正了前代学者的不少错误。钱大昕等学者还将这些学术成果应用到包括碑文研究在内的金石学讨论之中。

乾嘉学者们在这些领域留下的学术遗产是武氏祠研究无法忽略的重要资源。例如,在赵明诚(1081-1129)《金石录》和洪适《隶释》中所记载的《武开明碑》碑文中都曾提及,武氏家族中的武开明曾担任过吴郡的“府丞”。清初学者叶奕苞在关于《武斑碑》的研究中也曾思考过“府丞”一词的使用。在《武斑碑》中记载着其某位同僚、立碑人之一,曾担任过陈留郡的“府丞”。叶奕苞认为,在唐代以前“府”都不是用来指称某级行政管理机构。因此,在汉代指称“郡”这一级行政长官的助手,“郡丞”较“府丞”更为准确和合适。不过,叶奕苞又非常细致地列出了三种可以被确认是汉代碑刻的碑文中也出现过“府丞”,表明“郡丞”与“府丞”二者应该是可以通用的。然而,Michael Nylan在引用了叶奕苞的有关论说后匆忙得出结论:“叶奕苞在《金石录续跋》中指出,《武斑碑》在立碑人名单中出现了‘府丞这一职位,几乎可以肯定《武斑碑》是唐代刻石。”MichaelNylan在此极力论证作为武氏祠重要组成部分的《武斑碑》是在唐代重刻或伪造的。

不过Michael Nylan所谓的“几乎可以肯定”这样的修辞,正说明了她于此并没有把握,我们可以提供的反驳论据非常充分:不但在欧阳修《集古录》、赵明诚《金石录》和洪适《隶释》著录的汉碑中,多次出现过“府丞”一词,而且,在《前汉书》和《后汉书》这两部关于汉代历史的基本著作中,也曾多次使用“府丞”一词来指称地方官员。还有至今仍存于四川雅安的汉代《高颐阙》中也有“府丞”二字。这些大量材料可以确证,在汉代“府丞”一词用来指称某种级别的地方官员。

从上述汉代史料中的“府丞”使用可以看出,“府”并非一个地理概念,而是指称一级行政机构,与“郡守”有关。由于“郡守”常被称为“府尹”或“府君”,因此,“郡丞”也可以被称作“府丞”。除了我们上面提及的那些汉代原始材料,现代学者也论证过“府丞”是汉代“郡守”的主要部属。在关于汉代郡制研究的论文中,著名学者劳斡结合《汉书》《后汉书》的文献记载和20世纪初出土的汉代竹简木牍等考古材料,来讨论“郡守”的管理职责和官职名称。他特别指出,“郡守”所在的官僚机构称为“府”,其主要部属为“府丞”。虽然“郡丞”更为常见,但“府丞”与“郡丞”二者是可以互换的。因此,MichaelNylan误用叶奕苞的意见来得出《武斑碑》为唐代重刻或伪造的结论是完全错误的。

作为18世纪最有成就的学术群体中的一员,黄易留下了一些研究文字。例如,他在日记中记载了到河南洛阳、登封嵩山、山东泰山等地的访碑活动,他对自己收藏的汉碑拓片进行整理著录,并对许多古代碑铭做过研究和题跋。不过,黄易对金石学最大的贡献是:他重新发现了许多古代碑刻,并制作和收藏了大量的精拓本。

黄易的拓本被他同时代的学者们所激赏这一现象,应该放在一个大的文化背景之下来思考。考据学在18世纪成为学术研究的主流,儒家经典和其他古籍都成为了朴学家们考证的对象。金石学在考证时代达到了其历史的高峰。学者们在研究儒家典籍及其他历史文献时,对于古代碑刻碑文这种原始材料给予了高度关注。清代中期,对古代碑铭的研究促进了访碑活动的发展,而黄易无疑是当时最为著名的访碑者和精拓本收藏家。

当黄易得到一件拓本之时,他会邀请友人们题跋。如上所述,黄易的友人们大都擅长考据之学,由于熟知古代碑刻传承过程的复杂性,甚至可能发生伪造和重刻等情况,乾嘉时代的学者们绝不会不加批判地轻易认可黄易的那些拓本,尽管他在这一领域享有极高的声誉。拓本来源的真实性,无疑是黄易的友人们要检视的首要问题。在现存文献中我们可以看到,翁方纲就曾非常坦率地对黄易的几件拓本表示质疑,认为这些拓片并非拓自原石,而是重刻的碑石。翁方纲在《两汉金石记》中曾这样写道:“秋盒同时得汉碑三种,皆寄来,嘱予考跋,是碑与成阳灵台碑暨小黄门谯敏碑也,三碑俱出重刻,而是碑最为精妙。”

令人印象深刻的不仅仅是翁方纲在其刊行的著述中公开表达了对黄易拓本的质疑,而且黄易本人在刊行其金石著录《小蓬莱阁金石文字》时,也收录了上述翁方纲的题跋。黄易等于是在提醒读者们关于其所藏拓片的不同观点,不但使得其著作在学术交流的碰撞中更加具有价值,同时也促进了当时的学术研究。

在一则关于汉成阳灵台碑(建宁五年,172)的短跋上,钱泳写道:“此碑是黄小松司马所藏,翁覃溪先生定为重刻本,近亦不可多得矣。”无疑,钱泳是从翁方纲和黄易那里得到了相关的信息。这只是乾嘉时代学者们具有极高学术规范的一个例证。学者们即使在为自己的好友题跋之时,也坚持着非常严格的学术标准。

因此,在乾嘉学者们的著作中,常常很坦诚地指出前人或同时代学者的错误之处。例如,钱大昕就曾多次直率地指出前代著名学者洪适和顾炎武的錯误。即使钱大昕很钦佩洪适和顾炎武的学术水平,他还是坚持这样做。他还曾很明确地表达过在一些学术问题上与翁方纲的不同意见。这样的例子不胜枚举。

与其他文明一样,中国历史上同样不可避免地会存在着伪造古代文献和遗迹的现象。不过在清代,由于与考据学紧密相关的“辨伪”之风盛行,乾嘉学者们肯定不会轻易地认可和接受古代遗存之物,包括古代的经典和权威人士的作品。黄易的好友赵魏是书法家和拓本鉴藏家,他就曾经指出过传世的许多王羲之书法刻帖,很可能是以唐代的摹本为底本。赵魏的观点最终引发了20世纪关于书法史上最著名的经典之作——王羲之《兰亭序》的一场真伪辩论。如果书圣王羲之的经典都可以被质疑的话,那还有什么不能被挑战的呢?这些学术讨论所显示的批判态度极为重要。如果乾嘉学者们认为武氏祠在任何一个方面存在可疑之处的话,他们肯定早就会提出质疑。然而,目前还没有任何文献记载显示乾嘉学者们对武氏祠的真实性表示过怀疑。

当代一些学者在评论古代学术之时,认为包括宋代和清代学人在内的中国古代学者,不是“复古”,便是“泥古”。这种说法虽然不见得是完全错误的,但肯定是以偏概全。我们应该认识到,许多(特别是清代的)金石学学者,不但熟练掌握了具体的学术研究方法,而且极具批判的精神和能力。正是这种批判眼光使他们能够反复思考和检视自己的论据。而且他们在得出结论之时,对是否使用了伪造或重刻的碑刻材料也保持着高度的警惕。因此,对这些学者们的杰出成果,直到今天我们也很难发现其有较大的错误。

总而言之,黄易时代的学者们不但对古代碑刻的伪造和重刻问题极为敏感,而且他们也能够很坦诚地表达自己在真伪问题上的学术观点。没有任何一种学术著作能够达到完美无缺,但是,由于避免了个人的好恶或取悦于读者等因素,乾嘉学者们所出现的错误很少。而且,后世继承了乾嘉学派研究方法的学者们所取得的成果也大都坚实可靠。也正因为如此,这些学者们的著作直到今天仍然值得我们高度重视。

二、黄易的拓本

黄易的友人们都认为他是当时最出色的古代金石拓本鉴藏家。即使是质疑过黄易部分拓本并非拓自原石的翁方纲也同样如此。钱大昕在为黄易的《小蓬莱阁金石文字》一书作序时,给予了黄易极高的评价:“海内研精金石文字与予先后定交者,盖廿馀家,而嗜之笃而鉴之精,则首推钱唐(塘)黄君秋盒(庵)。”

上海博物馆藏洪亮吉致黄易的一通信札中写道:“日来搜采金石又得几种?有副本能惠一二册否?”此札表明,黄易在友人圈中主要被认为是一位研究古代碑刻的重要学者。当赵魏远赴广东之时,黄易致信给他并寄赠了一些拓本。黄易希望赵魏能在广东访拓一些古代碑碣并将拓本寄送给自己。在另一通致赵魏的信札中,黄易说自己制作了数件汉代衡方碑的精拓,拟寄送一件给赵魏。

由于黄易工作生活所在之处遗存不少古代碑刻,他能够很方便地得到拓本。翁方纲曾提及,黄易曾任职过的山东济宁是汉魏碑刻遗存最多的地方。总的看来,在明清的访拓古碑活动中,碑刻集中的地域因素与拓碑的学者们是否居住或任职于此,有着较为明显的因果联系。例如,赵蛹(1573-1620)和郭宗昌(卒于1652)都是陕西人,陕西地区的碑刻遗迹甚多,因此两人也是晚明时期最为重要的古代金石拓本收藏家。同样,19世纪的陈介祺居住在山东潍县,邻近战国时代齐国故都遗址,得地利之便,成为先秦印章和陶文的收藏大家。由于这一地理因素,一方面在晚清时代没有任何其他人在这方面的金石收藏能与陈介祺相抗衡;另一方面,也使陈介祺的收藏有相当一部分来自本地,具有地域色彩。

黄易所说的“精拓”在清代中期的知识圈和艺术界中都扮演着重要的角色。不过,西方读者对于这点,还不是十分了解。在关于拓本的一篇英文文章中,我曾经写道:“今天的人们已经习惯于现代印刷技术所生产出来的大量的艺术复制品。然而,中国古代书法碑刻的不同拓本,即使它们拓自同一块碑石,相互之间也有差异。由于制作拓本的手工程序,使得每一件拓本都是具有原创性的艺术品。”在制作拓本之时,由于纸张、墨汁等差异,以及拓碑时拓工给予纸张压力的不同,气候条件的差异等等,能够使同一个人在同一天拓自同一块碑石的两件拓本之间出现极大的差别。而拓碑者造成这些差异的目的也各不相同:为了使拓本更有趣味,更为精致,或是更有效率等等。

我们不妨以山东曲阜孔庙所藏的西汉五凤二年(公元前56)刻石(又名鲁孝王刻石)的两个拓本为例。由于西汉时期碑刻遗存极少,五凤二年刻石非常珍贵。清初的不少学者和书法家都曾观摩过此碑。例如,山西学者傅山(1607-1684/1685)和他的孙子就曾于1671年访看过此碑。大约四年之后的1675年,清初著名书法家郑篮到曲阜访此碑并制作了数件拓片。郑簋将其中一件赠给其友人、大学者朱彝尊(1629-1709),这件拓本(图1)至今仍保存于故宫博物院。

郑簋制作的这件拓本是讨论拓本艺术的有趣范例。由于郑使用的是湿墨法,使得这件拓本除了文字部分之外,墨色极为厚重,给人的印象很深。不过,尽管湿墨法使拓片的艺术效果很好,却使一些文字不易辨识(特别是拓本左下角的“成”字)。郑簋是一位意识超前的艺术家,他在这里重视的是艺术性而非文字的可读性。

而中国国家图书馆所藏的另一件五凤二年刻石拓本(图2)正好与郑篮拓本形成鲜明对比。国图所藏本曾经著名藏书家顾广圻(1766-1835)之手,是与郑簋拓本基本同一时期的清初拓本。制作这件拓本的墨包一定比郑簋的墨包干许多。五凤刻石的文字在清代初年已大多漶灭难辨,因此,在制作这件拓本时非常小心,墨色浅淡。专家们认为上述两件拓本都拓自原石,将它们一并刊布于《中国美术全集》中。这个例子很好地说明,两件同一时代拓自同一块碑石的拓本之间,在文字的可辨识性和外观面貌上具有相当大的出入。

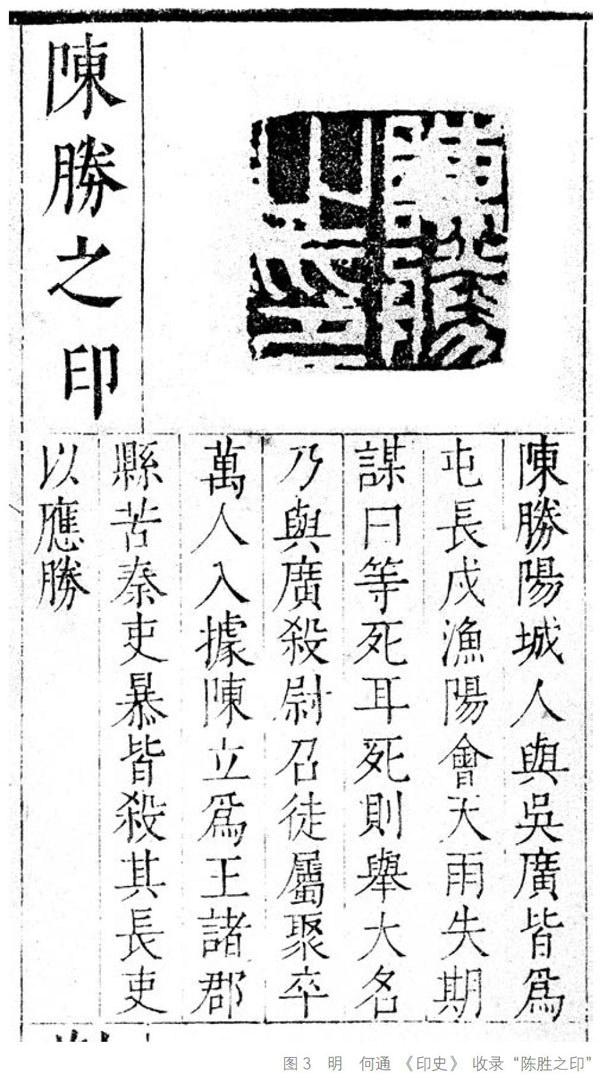

为何像郑篮这样出色的拓碑者会椎拓出不便识读的拓本呢?上文曾经说过,郑簋在制作这件拓本时,是把关注的重点放在了艺术性而非文字的可读性之上。这种美学上的追求其实是晚明以来书界的风尚所在。在明代末期,文人治印开始流行,同时代的书法家们为古印风雨侵蚀、岁月磨损所呈现出的古趣所吸引,而努力在其书法实践中追求古意斑驳之趣。残破之美同样也是当时篆刻家们治印时的艺术追求。例如,在何通《史印》中的“陈胜”一印(图3),笔画残破粘连,追求一種盎然的古趣。

在书法实践中追求古趣也成为当时的风尚。大书家王铎在其草书中常常使用“涨墨法”,而使得笔画涣漫,不易释读。如其1647年的一件草书轴右起第四行第八字“无”(图4),因其中部笔画用墨过浓而浸出,使该字几乎无法辨认。郑簋拓本的视觉追求,其实是17世纪下半叶许多篆刻家和书法家们的共同理想。

除了有意为之,另外一些因素也可能导致拓本不易释读。例如,蔓草盖住了碑石,尘垢填满了铭文,拓工技术欠佳等等,诸如此类的因素都会对拓本的质量造成不同程度的影响。由于这些原因,学者和拓本鉴藏家们早就注意到了一种现象:即使随着时间的推移碑石可能会越来越残破,但早期拓本可以释读的文字反而可能比晚近的精拓本更少。叶昌炽(1847-1917)是晚清著名的金石学家和藏书家,他在其著作《语石》中曾经这样写道:

拓本虽以先后为别,然后拓之精本,竞有胜于旧拓者。嵩山太室石阙,王虚舟所见新拓本,校程孟阳旧拓本转多字。余所得昭陵诸碑,皆道光间拓也,陆先妃清河公主两碑,视萃编所收约多数十字。张允杜君绰两碑,则溢出二三百字。盖西北高原积土成阜,碑之下半截或沦陷入土,拓工第就显露者拓之,辄云下截无字,而不知其文固无恙也,百年后复出矣。或藤葛纠缠,或苔藓斑驳,又或尘垢丛积。拓工未经洗濯,草草摹拓,安有佳本。若为之刮垢磨光,则精神顿出矣。国学石鼓文,近时洗拓本,视国初转多字,此其明验也。

在此,叶昌炽谈及制作精拓本的方法,相对晚近的拓本,其字口可能比旧拓更为清晰。另外,文字的可辨识度并不完全依赖于拓本的好坏。碑石磨损少,质量较差的拓本,照样也可以辨认出文字内容。当碑铭的文字毁损较严重之时,如何去椎拓,对于拓本文字能否被辨识更为重要,在椎拓技术上极小的差别也可能造成可辨识性方面的重大差异。同一块碑石,一件精拓本中可以释读的文字,在另一件较差的拓本中可能就无法辨识了。

正是由于这些因素,我们才能够理解为何晚明和清代的著名学者和鉴藏家们会对“洗碑”之事极为关注。因为洗碑之后可以椎拓出远较前代拓本为胜的精拓本。明清之际的文人曾这样描述当时的金石学家赵蛹:“深心嗜古,博求远购,时跨一蹇,挂偏提,注浓酝,童子负锦囊,拓工携楮墨从,周畿汉甸,足迹迨遍。每得一碑,亲为拭洗,椎拓精致,内之行簏。”清初学者叶奕苞也曾记载过朱彝尊的访碑活动:“锡鬯(朱彝尊)同曹侍郎(曹溶)历燕晋之间,访得古碑,不惮发地数尺而出之。从者皆善摹拓及装潢诸事。文人好古,近罕俦匹。”

上述两段文字中明确地告诉我们:将碑石从土中发掘出来,清洗碑石上的文字并请技艺高超的拓工来制作拓片,对于拓本的质量好坏极为关键。而在黄易的访碑图系列中,也分别反映出了制作精拓本的过程,如:竖立起卧倒的碑石,清洗碑石等等(图5)。这些准备工作对于黄易和他的友人们访拓碑石很有帮助。当黄易在嵩山访拓《开母阙》时,他绘制了一件画作以纪其事。在画作题跋中,黄易记叙了他如何使用精制的纸张,小心地椎拓,而最终得到的拓本,较旧拓多出了二十余字。

如果我们接受这样的观点,即:得自原石的精良新拓可能较旧拓本有更多可以辨识的文字,那么我们就可以理解为何北宋中期的欧阳修在其《集古录跋尾》中著录的拓本,不一定比北宋晚期的赵明诚和南宋初期的洪适收集到的拓片更好。我们不妨以《武斑碑》拓本为例。欧阳修在其《集古录跋尾》中讲过,由于碑石损毁严重,十之八九的文字都不可释读。而赵明诚在《金石录》中关于《武斑碑》这样写道:“右汉敦煌长史《武斑碑》。欧阳公《集古录》云:汉斑碑者,盖其字画残灭,不复成文。其氏族、官阀、卒葬皆不可见,其可见者‘君讳斑尔。今以余家所藏本考之,文字虽漫灭,然犹历历可辩。”

这段文字告诉我们,赵明诚不但看到过欧阳修《集古录》中的相关记载,而且明确知道欧阳修所藏的拓片的文字十之八九都不可释读。即使知晓自己所藏拓本可能是拓自目前磨损更为严重的碑石,赵明诚也指出他拥有的《武斑碑》拓本有更多文字可以辨认释读。赵明诚并非不信任欧阳修的学术诚信,他所言“余家所藏本”明确说明其所藏的是一件更为精良的原石拓本。

我们知道,金石学在北宋晚期取得了重大进展。因此,欧阳修时代之后的几十年间,学者们能够得到更好的拓本以资研究。在这些流传的拓本中,不排除有部分是伪作。但是,赵明诚是金石拓本的鉴藏大家,伪作很难逃其法眼。所以我们不难理解在欧阳修时代几十年后,赵明诚会得到较欧阳修所藏更好的拓本。同时,也就不会奇怪为何在赵明诚生活的时代三十多年以后,洪适能够著录《武斑碑》的全文了。

Cary Liu和Michael Nylan在《重塑》一书的文章中,都认为欧阳修是最值得信赖的北宋金石学家。Cary Liu声称欧阳修曾流放到武氏祠所在之处的任城(今山东济宁),并在此地写下了关于《武斑碑》的有关文字。然而,Cary Liu却并没有提供相关文献的来源。而Michael Nylan在她的文章中更进一步写道:“三位宋代金石学家中,只有欧阳修因为曾经流放于任城而在那里居住了数年。相反,正如洪适自己所言,他和赵明诚都没有到过任城,只是道听途说关于其所藏的拓本中任城地区的相关情况。而这些拓本也很快就散失了。”

欧阳修果真曾在任城居住过数年,对任城相当熟悉并在那里为《武斑碑》跋尾了吗?由于欧阳修是否真的到过任城这一问题,对于武氏祠、其碑铭拓本以及这些碑碣的相关著录的可靠性来说极为关键,因此对欧阳修及其所藏拓本的这种历史叙述,值得仔细加以检视。比如,Michael Nylan在质疑武氏祠中石阙的真伪之时写道:“在欧阳修的相关著录里,从未提及过石阙。而从情理上讲,欧阳修流寓于任城之时不可能不去注意到如此重要的碑石。”此处Michael Nylan将欧阳修的著录作为定论,暗示武氏祠中的石阙、石阙铭文都非汉代原刻,遑论其拓本。

但是,Cary Liu和Michael Nylan所声称的欧阳修曾流放于任城的说法非常值得怀疑。欧阳修在《集古录》中著录《武斑碑》的时间是1064年,而在这一年中,欧阳修正在京师担任高官,与山东任城的距离极为遥远。当我检索欧阳修的著述及有关他生平的数种年谱,发现欧阳修曾流放任城的说法有严重的问题。没有任何文献材料证明欧阳修曾流寓于任城,更别说在那里“居住数年”了。Cary Liu和Michael Nylan所称欧阳修流放任城的叙述和历史事实完全不符。在Cary Liu的文章中,并没有提供有关欧阳修流放任城的任何文献出处。而他在讨论关于此事件的唯一注释中,也看不出能证实欧阳修流放任城的任何信息。Michael Nylan的文章同样如此,在其整篇文章中,大量的注释似乎给人一种论据充分的假象。但除了参考Cary Liu的说法外,MichaelNylan也没有提供任何能够证实欧阳修流放任城的材料。

Cary Liu仅仅是声称欧阳修曾于1064年流放于任城,除此之外没有其他更多的细节,诸如曾在那里居住过多长时间,等等。但是,Michael Nylan除了援引Cary Liu的说法外,在没有任何别的旁证的情况之下,更进一步发挥,说欧阳修曾经在任城“居住了数年”。Cary Liu为读者给出的关于欧阳修流放任城的参考材料是《集古录》中关于《武斑碑》的有关论述,然而,这些记载实际上与所谓的“流放任城”毫无关系。Michael Nylan和Cary Liu都多次称引《集古录》冲关于《武斑碑》的有关记载,按理说他们应该熟悉这些材料并知道材料中没有欧阳修流放任城的任何信息。在MichaelNylan和Cary Liu的文章中多次提及欧阳修流放任城的目的,是为证明武氏祠为汉代甚至是宋代以后“重塑”的观点提供关键证据。然而,这一关于“重塑”主题的关键性证据,除了Michael Nylan和Cary Liu两人之间的相互引证外,我们见不到任何其他的材料作为支撑。

关于欧阳修曾流放任城的说法也许并非故意伪造,但如果Michael Nylan和Cary Liu这个说法有严重错误的话,我们也就可以想象他们在极力为“重塑”主题提供论据时,道听途说和想当然的论据都可能被他们所采信。令人颇为困惑的是,Michael Nylan和Cary Liu在处理研究材料时所犯下的错误并非仅此一处。他们在引用有关文献时就常常严重误读这些材料(有兴趣的读者可以将Michael Nylan引用的原始文献与其错误的理解进行仔细对比)。

在这里我举三个例证来说明在《重塑》的文章中,Michael Nylan对原始文献的严重误读。其一,Michael Nylan写道:“至晚在宋代就出现了关于伪造古物所使用方法的毫无掩饰的讨论,而同时也出现了对于这种做法的道义谴责。在陆游的《老学庵笔记》中,就有关于伪造汉代隶書的记载。”实际上,陆游《老学庵笔记》所提及的是书法家杜仲微以秃笔来追摹汉隶古风,根本不是说杜仲微伪造古物,这种在书法风格上的追求与所谓的“伪造汉代隶书”风马牛不相及。

第二个例证是关于拓本鉴藏家方若和他所藏的武氏祠石阙拓本。Michael Nylan写道:“我们知道,方若在《校碑随笔》中认为:现存的各种石阙拓本在风格和形制上极不相同。‘无一笔相似。”方若的原文是:“拓本非难致,不过道光以后拓本无旧拓清晰。乃近有摹刻竟无一笔似处,且每行作十字,是并原拓整张未见者耳”。在这里,MichaelNylan对文字本意的转述极有问题。方若是将原拓与伪作拓本区分开来。Michael Nylan仅仅提及石阙各件拓本之间极不相同,而没有同时说明方若认为旧拓为原石拓本的观点。

第三个例证是Michael Nylan关于武氏家族历史的讨论。她在一个注释中写道:“湛若水在《圣学格物通》(《四库全书》本,卷三十一,页6b)中认为,晋时有‘武和‘辩(此字极易与‘武斑的‘斑字混淆)两个大族,而后者似乎未见史籍记载。”其实,湛若水在这里的原文是“晋武辨二氏之女甚明”,Michael Nylan完全误解了这段话的原意。湛若水的文字所讲的是西晋武帝关于太子择偶的讨论。晋武帝本拟立卫瓘女儿为太子妃,并讲出他看中卫家及否定贾氏女儿的原因是“卫公女有五可,贾公女有五不可。卫家种贤而多子,美而长白;贾家种妒而少子,丑而短黑”。然皇后和一些亲戚却想要太子选择贾充的女儿。贾充的妻子郭槐以重金贿赂杨皇后。最后,立了贾充女儿贾南风为太子妃。在这段文字之后,湛若水写道:“晋武辨二氏之女明矣,而卒不能遂己之志者,何哉,邪佞蔽之也。”Michael Nylan显然把“晋武”这一简称,误为晋代武氏家族,而把动词“辩”字当成了另一个家族之姓。在对湛若水的文章误读后,MichaelNylan继续写道:“我们知道宋代武氏家族在任城有一处墓地。而我们同时也知道,至少在宋代,一些军功显赫之人被赐姓为‘武。在中华帝国晚期,任城、嘉祥地区的武氏节妇们也被予以表彰。见《元和姓纂》(《四库全书》本,卷六,页29b)。”但我们检索《元和姓纂》,却并没有发现MichaelNylan所提供的那些材料。况且《元和姓纂》是在唐代就完成了的著作,怎么可能与宋代甚至“帝国晚期”有关系。这样空洞无用的引证在Michael Nylan的文章中很多。而特别值得注意的是,所有这些带有误导性的错误翻译全都是为其“重塑”主题服务的。

与这些空洞无用的引证形成鲜明对比的是,MichaelNylan在提出批判意见之时,往往缺少注释和参考文献。这样就使得其提出的批判意见仅仅是个人看法,而远非一种学术论点。例如,Michael Nylan在文章中说,“当代的一位金石学家认为翁方纲的藏品百分之八十都是伪造的。”这个说法对于翁方纲来说是极为严厉的批评。不过,MichaelNyla却没有为如此重要的论断指明到底是哪一位当代金石学家的说法以及材料的来源,使我们无法知晓关于此事的更多情形。Michael Nylan的批评也许会对翁方纲的学术声誉造成损害,不过实际上,晚近二百多年来,翁方纲的学术水准一直都得到极高的评价。Michael Nylan如果想要反对关于翁方纲的这些正面评价,还需要更多的可靠论据来支撑她的批判。

上面已经证明,欧阳修未曾在任城生活过。不过,确实有一位学者曾经在任城居住过多年,他,就是黄易。黄易曾亲眼目睹了18世纪下半叶时《武斑碑》和武氏祠的真实情况。当然,黄易当时既没有数码相机,也不可能像今天的考古报告那样详尽地记载当时的情形。他只是寥寥数笔勾勒图画,并以简略的文言题跋的形式来记录当时之所见。这些简略的记录留下了太大的阐释空间,以致于在今天他的学术诚信受到了挑战。

不过,学术诚信受到质疑的不仅是黄易一人而已。洪适《隶释》中记载了比欧阳修《集古录》更多的《武斑碑》文字,因此Michael Nylan在告诉我们洪适只是道听途说了任城之后,她继续质疑洪适所藏《武斑碑》拓本的真伪。MichaelNylan认为,“在赵明诚生活的时代半个世纪之后,洪适再次令人难以置信地收藏了数量更多的金石拓本。然而在洪适的时代,中国北部地区早已落入金人之手。因此在洪适《隶释》这部后来之作中记载更多的碑文实在是一件令人惊讶之事。任城和别的地方拓自同一碑石上的拓本质量变得好了很多,确实难以解释,特别是像洪适《隶释》中《武斑碑》这样的例子。”

在进一步讨论这个问题之前,有三点需要澄清。首先,洪适并非“令人难以置信地收藏了更多数量的金石拓本”。作为重点收藏汉碑拓片的藏家,与欧阳修和赵明诚相比,洪适只是在隶书拓本的数量上占有优势。其次,洪适所藏拓本很可能多是在宋室南渡以前就已经椎拓完成的。最后,从赵明诚《金石录》所记载的情况来看,洪适所藏拓本并不一定比赵明诚所藏要“好很多”。赵明诚只是没有在其著录中全文抄录碑文而已。因为如果那样做的话,他的这部著作会比目前的篇幅多出好几倍。但这并不意味着赵明诚手中没有精拓。事实上,在北宋晚期,学者和收藏家们已经能够很方便地得到精良的金石拓本。

在明确了这几点之后,我们就可以进一步讨论为何即使洪适生活在南方,从未到过汉碑集中之地的北方,也能够获得那么多的拓本。洪适虽然生长和生活在南方,从未北上山东,但其居住之地在1127年宋室南渡之前一直都是宋王朝的疆域。我们可以想象,早在北宋覆亡之前,就已经有许多汉碑拓本(包括精拓)在南方藏家手中流传。实际上,尽管北宋的都城在北方,但自东晋以来,就不断有文化精英们带着他们的藏品和文化,迁移到气候和景色都更为宜人的南方,这一由北向南的迁徙模式在北宋依然继续着。此外,北宋的许多鉴藏家本身就是南方人,例如欧阳修,他出生于南方而在北方生活多年。欧阳修的友人刘敞,书法家、鉴藏家米芾和大收藏家李公麟也都是同样的情形。在这些人去世之前或之后,他们的收藏很可能都被带回了其在南方的故乡或居住地。

不仅在北宋覆亡之前南方就有人收藏碑拓,而且在易代之际,大量北方文人带着他们的藏品逃往南方,也使得当地的文化与艺术更加繁荣。另外,尽管北宋灭亡后,南北政权割裂分治,但商品交换却从未中断。流动的商贩将北方的碑刻拓本带至南方出售。因此《武斑碑》和其他碑石的拓本仍然能夠为南方的学者们较方便地获得。如果南方没有大量古物的收藏,南宋学者薛尚功(活动于1131-1162)也就不可能编撰出著名的金石学著录《历代钟鼎款彝器识法帖》了。

其实,当代也有不少艺术交流跨越政治隔绝的范例。1949年至1970年代中美邦交正常化之前这段时期内,中美两国之间中断了正式的官方交流。然而,美国收藏家JohnCrawford(顾洛阜,1913-1988)和John Elliott(艾略特,1928-1997)却建立起了庞大的中国书画私人收藏。即使在1949年后的中国大陆也很少有人能够与他们相抗衡。而纽约大都会博物馆能够在20世纪60年代建立起中国早期绘画的重要收藏,也是因为早在新中国建立之前就有大量的中国早期绘画流入了美国。南宋洪适要想获得古代碑刻的精拓本,显然比艾略特和顾洛阜收藏中国书画要容易和方便得多。因为洪适生活在宋王朝的版图之内,而且,相对于书画作品的唯一性,一块碑石能够制作出许多件拓本。

总而言之,无论赵明诚还是洪适都是极为重要的金石拓本藏家和研究者,如果没有更加有力的证据来直接证明欧阳修、赵明诚、洪适三人所藏的拓本质量高下的話,我们绝不能断定或假设比欧阳修《集古录》记载更多《武斑碑》文字的拓本就是重刻甚至伪造的。而且,如果我们考虑到拓本制作过程的复杂性和影响拓本质量的各种因素,我们就不应该轻率地质疑赵明诚和洪适的学术诚信。由于拓本制作的复杂因素,那种认为较早拓本就更为可靠的假定本身恰恰是靠不住的。因此,认为欧阳修《集古录》所载拓本更早就更为可靠,并以此来质疑那些与之不尽相同的拓本,这样的观点大有问题。在拓本制作如此复杂的情况下,基于上述质疑的结论或假定在研究方法上存在着严重的缺陷。

还需指出的是,“漶漫”和“漫灭”这类描述残碑铭文的词语,并不是指这些碑文所有的文字完全不可辨识。有的时候,即使一个字的所有笔画都残破不全,但其基本的字形还是能够让经验丰富的学者正确地识别出该字。而且,即使黄易无法辨识出他重新发现的碑石上的所有文字,他也可以将这一碑石拓本上文字的字数与洪适著录的字数相比对。再者,不但黄易可以将一些残字与洪适著录中相应的记载相校勘,他还有一些别的方法来证明自己确实重新发现了《武斑碑》例如,黄易在觉得自己重新发现了《武斑碑》之后,他制作了—件精拓本并寄给了翁方纲。尽管此时的《武斑碑》毁损严重,但残存的可以释读的121字与洪适著录的489字相校,已经使黄易、翁方纲和其他学人可以确信:黄易重新发现的碑石正是《武斑碑》。

钱大昕也提供了关于《武斑碑》碑文在18世纪仍可释读的证据。当他的一位友人自山东返回并赠给他一件《武斑碑》拓本时,钱大昕在一则学术札记中写道,虽然从拓本可以看出碑石毁损很严重,但是仍有不少可以辨认之字。同时,钱大昕还指出碑阴拓片中的“武斑碑”三字是六朝书风。这三字在欧阳修、赵明诚等前代学者的著录中都未曾提及过。在同一条札记中,钱大昕还将《武斑碑》的碑文与应劭关于武氏家族的有关记载相比较。钱大昕学术札记的意思很明确:拓本无疑是拓自汉碑原石,碑阴三字系后人所加,以标明残碑为何碑。如果钱大昕认为此碑整个为后代重刻的话,他怎么可能不去指出这点呢?

黄易和他的拓工重新发现了许多古代碑刻并制作出拓本。这些精拓本有时比旧拓多出来不少文字。了解这些关于拓本的情况后,我们也就容易理解为何黄易的拓本被学者和藏家们重视了。而具有讽刺意味的是,正是黄易那些为当时人所激赏的精拓制作得太精彩了,反而被当代的某些学者所质疑。不过,严谨的学术研究从来都是认可黄易的。

我们知道,清代中期的许多学者在其研究的领域达到了历史的高峰,而他们的成就也正是建立在前人成果的基础之上。在这些成果中,除了洪适的《隶释》等著录外,宋代其他学者的研究和著录也极为重要。

三、古代金石著录

黄易和他的友人们不仅仅收集古代金石拓本,他们通常还会刊行这些金石拓本的著录。例如,黄易的《小蓬莱阁金石文字》、翁方纲的《两汉金石记》、赵魏的《竹崦庵金石目》、钱大昕的《潜研堂金石跋尾》、毕沅的《山左金石志》、孙星衍的《寰宇访碑记》、阮元的《两浙金石志》、王昶的《金石萃编》等等。这些金石著录的出现,标志着宋代之后金石学研究的又一座高峰。

在研究古代碑刻时,乾嘉学者们参考了前代的金石著录,例如欧阳修、赵明诚、洪适诸家著录,特别是洪适的《隶释》,一直以来都是研究汉代碑刻最重要的参考资料。

1167年刊行的《隶释》一书包括有180多篇关于汉魏碑碣的词条(entries)。在目录中,洪适注明了书中所收录的碑石在前代郦道元《水经注》、欧阳修《集古录》和赵明诚《金石录》中的著录情况。洪适这样做,不但向读者说明了前代学者在这个领域中已有的成果,同时也方便读者将他所著录的碑文和题跋与前代成果相比较。目前,我们尚不清楚《隶释》到底有多少个版本。不过,我们可以确知的是,在132 5年刊行了一种新版本,现通称为元泰定本《隶释》。到了明代,元版也非常稀见了。1588年,广陵太守王云鹭以元泰定本的一部抄本为底本,刊印了《隶释》新版本(图6)。在清代中期,这一新版本成为《四库全书》中所收《隶释》的底本(Cary Liu和Michael Nylan的研究就是使用的这个版本)。

1588年版《隶释》刊印不久,其中所包含的错误就引起了两位学者,即梅鼎祚(1549-1615)和傅山的注意。他们二人所发现的严重错误是:洪适《武斑碑》跋尾的部分及《武梁碑》的大部分碑文都缺漏了。1588年版《隶释》遗漏的这两段文字,使得余下部分明显地衔接不上。因此,这使得梅鼎祚和傅山二人即使在缺少《隶释》早期版本作为参考的情况下,也能发现这个重要的遗漏之处。

1588年版《隶释》遗漏的首段文字是洪适《武斑碑》的部分跋尾,这段文字突然就结束了,明显不完整;而第二段《武梁碑》大部分碑文的缺漏,则使得碑文显得非常短,并缺失了一般碑文都具有的关于碑石事主的生平事迹。是否可能是因为原石本身或拓本不可辨认呢?这些可能性都应该被排除掉。因为如果在碑文中有不可辨认之字的话,洪适按照惯例应该在此处用小字标注缺失了多少字。

这里还有其他的一些证据可以说明1588年版《隶释》中所收录的《武梁碑》碑文是不完整的。在1588年版《隶释》中尚保存有洪适《武梁碑》的跋尾文字,但从两个方面可以看出《武梁碑》碑文的缺漏。第一,洪适的跋尾没有提及碑石有残破和毁损(当然他是凭借拓本来判断的),因此可以表明缺漏的文字并非是由于碑石的残缺;第二,在洪适的跋尾中,引用了大段《武梁碑》碑文,但这些文字在其所录的碑文中却并没有出现。傅山等人注意到,洪适在准备《隶释》时,他所拥有的肯定是一个较1588年版《隶释》中所收《武梁碑》碑文有更多文字的拓本。由于洪适在跋尾中引用了一大段《武梁碑》碑文,那么在著录碑文时肯定应该包括进去。很明显,这段文字要么是王云鹭刊印新版《隶释》所依据的抄本中遗漏了,要么就是在其更早的版本中就缺漏了。

更为重要的是,1588年版《隶释》中缺漏的这两段文字是紧紧相邻的。也就是说,在1588年版《隶释》中缺漏的是洪适《武斑碑》的跋尾的中至后部分和《武梁碑》碑文的前至中部分。而造成这种情况的原因,只可能是1588年版的《隶释》所依据的抄本,整整漏掉了一页。

洪适同时代人的一些材料也可以证明,当时学者所能见到的《武梁碑》碑文比1588年版《隶释》中所收录的更长。在《隶释》首次刊行的1167年,南宋学者卫博为武氏祠画像石拓片所作的长跋中,引用了赵明诚的《金石录》,而没有提到《隶释》。这可以说明卫博当时尚未见到洪适的这部著作。不过更为重要的是,卫博在跋文中摘录了《武梁碑》碑文中的28个字,这28个字中有18个不见于1588年版《隶释》中。在卫博之前,赵明诚《金石录》中论及《武梁碑》也说过“其他刻画皆完,可读,文多不尽录”。由于卫博跋文中摘录的《武梁碑》碑文28个字,不见于赵明诚《金石录》中,因此可以肯定他是直接从拓本中摘录的。这些材料使我们相信,南宋学者们所见到的《武梁碑》拓本,较1588年版《隶释》中所收录的武梁碑碑文字数更多。

晚明学者梅鼎祚编印《东汉文纪》时也收录了《武梁碑》的碑文。他很可能是以1588年版《隶释》中的《武梁碑》碑文为其资料来源。因为他在一则题跋中称其所依据的材料为“今本”。这个“今本”极有可能就是1588年版《隶释》的原因有三:首先,《东汉文纪》中收录的《武梁碑》碑文与1588年版《隶释》中的文字完全一致;其次,在1588年版《隶释》之前的元泰定本,与编印《东汉文纪》的时间距离太久,不太可能被称为是“今本”;最后,梅鼎祚编印的《东汉文纪》中有材料可以证实当时1588年版《隶释》已经刊行了。

要想完整地了解1588年版《隶释》中《武梁碑》碑文所包含的错误,我们还应该知道这段碑文的开头部分并不属于碑文本身,而是洪适的《武斑碑》跋尾中的一段话。也许是由于原抄本中的《武梁碑》碑文太过简短,1588年版《隶释》的编者在抄录或编辑的过程中,误把《武斑碑》跋尾的一行文字移到了《武梁碑》文之中。由于这段文字是关于事主卒年的固定说法,因此我们可以很容易判定这部分文字应该属于《武斑碑》。

梅鼎祚认为他所抄录的1588年版《隶释》中有两处遗漏:(一)《武梁碑》碑文的开头部分在洪适最早的1167年版《隶释》中是完整抄录的,在其后流传过程中的某个时候被遗漏了;(二)在《武梁碑》碑文首行最末二字“刻其”之后,还有文字被遗漏了。换句话说,在目前的首行和第二行文字之间,有被漏掉的文字。而梅鼎祚之所以能很容易地看出這一点,是因为首行和第二行的文句连接不上,其间必有缺漏。由于梅鼎祚知道《武梁碑》碑文不完整,所以他在《武梁碑》碑文后的注释中引用了洪适跋尾等材料,其中就包括1588年版《隶释》中缺少的那段《武梁碑》碑文。而且,梅鼎祚还试图找出洪适跋尾所引用的那段《武梁碑》碑文在整篇碑文中所处的位置。梅鼎祚这样做得到了一个重要的发现:洪适跋尾所引文字的最后两字“成行”,正与1588年版《隶释》中《武梁碑》碑文第二行文字的开头两字相同。因此,这两段文字是可以连接起来的。梅鼎祚将洪适所引的那段文字,从“孝子孝孙”到“罗列”,插入到了《隶释》中《武梁碑》碑文首行最末“刻其”与第二行开头“成行”之间。这样,梅鼎祚在1588年版《隶释》中《武梁碑》碑文首行与第二行之间(他其实还没有发现这里的首行文字并非是《武梁碑》的碑文),正确地填补了残缺的文本。这一成果可以被收录了完整《武梁碑》碑文的以元泰定本为底本的1576年抄本所证实。

另外一位金石学家,山西的傅山在17世纪30年代得到了一部1588年版《隶释》。三十年后,大约在1660年左右,傅山对这部著录进行了仔细研究。傅山在其批注文字中指出了其中的几处缺失,包括在卷六中《武斑碑》和《武梁碑》的那处缺漏。同时,傅山还发现了我们上面所提及的1588年版《隶释》误将洪适《武斑碑》跋尾的最末一行当成了《武梁碑》碑文的首行。

我们尚不能确定黄易用来研究汉代碑刻及其拓本的《隶释》到底是哪一种版本。但由翁方纲的著述,我们可以发现,他们拥有除1588年版《隶释》外更多的材料可供参考。在关于《武斑碑》的一则学术札记中,翁方纲引录了洪适《武斑碑》跋尾的部分文字,这段文字的末行在1588年版《隶释》中被误作《武梁碑》碑文的首行。由于翁方纲没有错误地将洪适跋尾的文字误作《武梁碑》碑文,因此可以肯定他由于拥有《武梁碑》碑文的完整文本,因而知道1588年版《隶释》中的错误。另外,钱大昕似乎也拥有一部以宋本《隶释》为底本的抄本。

在黄易的《小蓬莱阁金石文字》所收题跋文字中,有一则是江德量关于万历本《隶释》的,而另外一则是李东琪藏有一部明本《隶释》。江氏所藏很可能即是1588年版《隶释》,而李氏所藏为何种版本则不甚明确。这些材料也说明,黄易时代的学者们拥有不同版本的《隶释》,并能够意识到这些不同版本之间的差异所在。

实际上,除了1588年版《隶释》之外,随着学术研究的进步,18世纪时已经有各种版本的《隶释》抄本在流传。我们可以确定,在18世纪之前至少流传有如下版本的《隶释》:中国国家图书馆所藏明万历四年(1576)《隶释》抄本,较1588年版《隶释》早了12年。在这部抄本中,无论是洪适《武斑碑》跋尾还是《武梁碑》碑文,都是完整无缺的(图7)。因此,1588年版《隶释》所缺少的文字,在1576年《隶释》抄本中都可以见到。当周榘在1764年校勘1576年《隶释》抄本时,在卷六《武斑碑》和《武梁碑》目录上的批注中指出,万历四年抄本《隶释》卷六所载《武斑》《武梁》二碑存字甚多,可补王云鹭本之缺误。

18世纪流传的第二部抄本属于清初著名学者和版本学家徐乾学(1631-1694)所有,被称为“传是楼抄本”。以此本为底本,汪日秀刊行了177 7-1778年版《隶释》。

二十年后,两位著名版本学者,顾广圻(1766-1835,江苏元和人)和黄丕烈(1763 -1825,苏州人),用三部均以宋本为底本的《隶释》(包括影宋抄本)与汪日秀刊行的1777-1778年版《隶释》相对勘。其后,由黄丕烈刊印了校勘本。虽然顾广圻和黄丕烈二人发现了汪日秀本的极少错误,但他们都没有对《武斑碑》和《武梁碑》的完整性表示怀疑。这也再次证实了梅鼎祚和傅山在一百多年前认识到1588年版《隶释》有缺漏的正确性。

除了上述所提到的多种版本之外,黑田彰对诸如中国国家图书馆、北京大学、上海图书馆等处所藏的《隶释》抄本进行了研究。他发现有五部明代抄本(包括常熟瞿氏所藏的1576年抄本),六部清代抄本,其中一部为清初抄本,而另一部则是以元泰定本为底本。除了上述诸本,黑田彰还指出湖北省图书馆有一部明抄本。当黑田彰仔细分析了上述所有版本之后,他认为1576年抄本(常熟瞿氏所藏)是现存最佳者。经过比较,黑田彰还认为王云鹭1588年版《隶释》所依据的底本无疑也是个极好的本子。应该指出的是,1850年至1860年间的太平天国运动摧毁了江南的许多私家藏书。而且,中国在20世纪还经历了大规模的战争。在这些动荡的年代中,肯定还毁掉了不少《隶释》的抄本。在19世纪之前,学者们肯定能够见到更多版本的高质量《隶释》。

很显然,乾嘉时代的版本学者们很清楚地知道1588年版《隶释》及以之为底本的《四库全书》本所存在的问题。1588年版《隶释》中各种内在的证据也可以证明其中存在的文字脱漏。不过,由于有其他多种版本的《隶释》作为参考,这一脱漏也不算是什么大问题。无论什么时候,当《隶释》书中的文字与碑石上的文字有出入时,学者们毫无疑问更信任原石。这也正是那个时代的学者们热衷于从原石上拓取拓本的主要原因。这些原石拓本是校勘《隶释》的基本材料。

即使1588年版《隶释》一书中自身的各种证据已经可以证实其中有文字缺漏,但造成這种错误的原因却一直是个谜团。直到1935年,杰出的版本学家张元济(1867 -1959)拟影印出版一部上文提及的曾由傅山所藏的1588年版《隶释》时,傅山的校勘文字引起了张元济的注意。张元济知道,常熟瞿氏藏有一部元泰定本《隶释》的明代抄本(见上文曾讨论的1576年本),所以他将之借来与傅山所藏1588年版《隶释》相校勘。在对这两个版本的《隶释》进行仔细校勘之后,张元济认为1588年本的底本有一页(两面),即二十行,脱漏了。而这一脱漏在1588年本刊印时因未被发现而再次重复。也就是说,当张元济用瞿氏藏1576年明抄本《隶释》页32A和B两面文字(包括有《武斑碑》和《武梁碑》词条的部分内容)去补充1588年本所缺少的内容时,他发现页32A和B两面文字正好可以填补1588年本的缺失。

张元济同时还认为,出现这种错误是由于1588年本的底本、甚至可能是更早的底本中的错漏。从宋本传抄下来各种版本的《隶释》,包括元泰定本,都是每页二十行(每面十行),而1588年本的编者(当然也可能是其所据底本的格式本身如此)将之剪裁为每页十八行(每面九行)。由此我们可知,首先,张元济是将常熟瞿氏藏明抄本与傅山所藏1588年版《隶释》逐字校勘以找出了后者卷六的错漏之处,这个缺漏就是瞿氏藏1576年明抄本中的整整一页(二十行)。可以想到一种可能的解释是:原是每页二十行的1588年本的底本(肯定存在这一底本,甚至可能就是元泰定本的某个抄本)脱漏了一页。在古代书籍抄录或印刷的过程中,出现某一页脱漏的情况很可能会发生,这是最初脱漏的情况。其后,1588年本的编者将每页二十行改成了每页十八行。因此,仅仅通过页数的比较无法发现这一页的缺漏。而行数的改变使得每页里面的内容也不能够完全对应。只有当张元济将瞿氏藏明抄本与傅山所藏1588年版《隶释》逐字对勘时,才能发现后者脱漏的具体位置所在。由于1588年版《隶释》的新的页面行数使其脱漏的原因极不易被发现,因此张元济认为这一脱漏是无心之错,甚至1588年版《隶释》的编者很可能都没有注意到。

张元济得出的解释和结论非常具有说服力。这个结论也为黄丕烈的材料所支持。在黄丕烈为《汪本隶释刊误》一书所写的序言中,他明确说明用来与汪本校勘的三种《隶释》都是每页二十行,每行二十字。另外,由于元泰定本的《隶释》和《隶续》是同时刊印的,虽然现在已经没有元泰定本《隶释》存世,但我们能由现存元泰定本《隶续》的页面推知元泰定本《隶释》也是每页二十行的形式。

正如张元济所指出的,1588年版《隶释》的脱漏或许是无心之错。我们在明代刊印的书籍中常常可以见到类似的错误。研究中国书籍史的学者们经常提及晚明时代书籍中出现的由于粗心大意而造成的错漏。钱大昕就曾指出,晚明时代刊印的各种书籍,即使是像汲古阁这样的著名书商出版的儒学典籍重要版本,都可能包含有各种各样的缺失,如文字脱漏,将注释当成了原文,等等。他还列出了好几种至少有一页(两面)脱漏的书籍。因此,钱大昕提醒读书人应该小心挑选版本。

很明显,Michael Nylan是不愿意承认1588年本《隶释》中收录的《武梁碑》碑文是残缺不全的。她写道:

《隶释》在提及武氏祠画像石时,也提到了不知道名字的武氏家族成员选择名石,前设坛珲,后建祠堂。并由工匠卫改进行了装饰——尽管在《武梁碑》碑文中未曾提到这个工匠的名字。当代学者认为,这段文字应该是《武梁碑》碑文的一部分,不过,这种假设正与洪适自己的看法相矛盾。洪适曾说:“若日松萩窀穸之事,不应费辞如此。此碑长不半寻,广才尺许,既无雕画技巧,也非罗列成行,其辞绝非为碑设也。详味之,似是指石室画像尔。”如果这段文字不是《武梁碑》碑文的一部分,那么这段话又是什么呢?很显然,如果宋代的学者无法回答这个问题,那么今天的学者同样也无能为力。梅鼎祚编印的《东汉文纪》认为有两种版本的碑文,并认为没有提及工匠卫改的那种是“原文”。

Michael Nylan这段关于洪适《武梁碑》跋尾的讨论有几处严重的错误。Michael Nylan选择了《四库全书》本《隶释》作为研究和讨论的基础,《四库全书》本是以1588年本《隶释》为底本。而Michael Nylan似乎没有意识到,可能她也不愿意意识到我们在上面讨论过的1588年本《隶释》的那些错漏。然而,《重塑》一书的另外两位作者,Cary Liu和Eileen Hsiang-ling HsU(许湘苓),在关于Michael Nylan文章注释的一个附注里,提到了1588年本的问题,“《四库全书》本和1588年本《隶释》将《武梁碑》碑文与洪适的《武斑碑》跋尾混在了一起。这可能是明代抄本在传抄中的脱漏所致。《四部丛刊》三编本的《隶释》卷六附有抄自元泰定本的抄本,提供了所有脱漏部分的文字。而依据另外一种明抄本,汪日秀也将脱漏部分在其1777-1778年本中重新补充进去。这一脱漏之处早在18世纪之前就已经被梅鼎祚、傅山等学者们发现并指出过”。

在对Michael Nylan的错误进行讨论之前,我先指出上面这段文字中的一个小错误:汪日秀并非在其1777-1778年本中将脱漏部分重新补充进去,他只是如实地依据了传是楼抄本,传是楼抄本本身就收录了完整的《武斑碑》和《武梁碑》碑文及洪适的跋尾。

Michael Nylan将1588年本及《四库全书》本《隶释》作为其研究工作最可依赖的文献基础。即便如此,她在关于1588年本《隶释》的理解、翻译和表述等方面也存在不少问题。

首先,洪适并未说过其跋尾中所引用的赞美武氏祠石室中精美画像的那段文字不是碑文的组成部分。相反,他在跋尾中非常清楚地说明,他是从《武梁碑》碑文中引用了这段文字。他的跋尾在概括了武梁的生平事迹后(很明显,洪适应该是从一份完整的《武梁碑》碑文拓本中得到的这些信息),洪适写道:“其后云”,并引用了一段1588年本《隶释》脱漏了的碑文。显然,由于在中国古代文言中引述的时候不需要使用标点符号,所以Michael Nylan将引文与洪适跋尾中的评论混为一谈了。而且,洪适不但在《武梁碑》跋尾中引用了那段文字,在谈论武氏祠画像石的时候,也再次引用了这段文字。他非常清楚地写道“武氏有数墓在济之任城……其辞云……”,其后便引录了这段1588年本《隶释》脱漏的碑文。

其次,上面所提到的梅鼎祚《东汉文纪》显示他相信,(一)《武梁碑》仅仅只有一种碑文;(二)1588年本《隶释》中的《武梁碑》碑文是不完整的;(三)1588年本《隶释》中缺失的《武梁碑》碑文正好出现在洪适《武梁碑》跋尾中(即使在1588年本《隶释》中也有这段文字);(四)依据相关材料可以将缺失的文字填充回有缺漏的碑文之中。因此,Michael Nylan所谓的梅鼎祚相信有两种碑文,并且没有提及工匠衛改的那种是“原文”的说法是不正确的。实际上,梅鼎祚非常清楚,所有的有差异的碑文版本都是来自于同一块也是唯一的碑石,因此根本就不存在有某一种碑文比另外一种更为“原本”的说法。

最后,当Michael Nylan说“《武梁碑》碑文中未曾提到工匠卫改的名字”和“《隶释》在提及武氏祠画像石时,也提到了不知道名字的武氏家族成员选择名石,前设坛埠,后建祠堂”时,她的说法也不完全准确,确实,在1588年本《隶释》所收《武梁碑》碑文中未曾提到工匠卫改的名字,这段文字和其他部分一同脱漏了。不过,卫改的名字出现在洪适的《武梁碑》跋尾中,因此实际上在1588年本《隶释》中也出现了。遗憾的是,Michael Nylan并未意识到这段文字是《武梁碑》碑文的一部分,因此她也就错误地认为在《武梁碑》碑文中无卫改之名。

而Michael Nylan所说《隶释》谈及武氏家族成员选择名石,前设坛墠,后建祠堂,但没有点明武氏家族成员的名字,这一说法也不准确。当洪适的跋尾说到武氏家族成员建立武氏祠之时,提到了武梁的“孝子仲章”等等。因此,武氏家族成员名字并非没有给出。上述几点已经足以说明,Michael Nylan上述文字的好几处(包括关于《武梁碑》碑文、洪适的跋尾及梅鼎祚《东汉文纪》中对摘录洪适《武梁碑》跋尾的注释)都没有能够准确理解原文的真实涵义。

而Cary Liu和Michael Nylan最严重的失误之处在于,他们没有将汪日秀本《隶释》作为研究的基础。如果选择汪本的话,不但可以校正1588年本《隶释》的错漏之处,还可以使他们避免一些基于1588年本《隶释》所产生的错误。Cary Liu和Michael Nylan并没有对他们为何不选择汪本为研究基础作出学术方面的说明,但毫不掩饰地表达了对于汪本的怀疑。Cary Liu写道:“现在一般认为汪日秀本是最权威的版本,但其实值得推敲。需要指出的是,汪日秀是黄易的同乡。后来刊印的汪日秀本,包括1871年杭州黄氏的重印本,被称为是晦木斋丛书本《隶释》。”这段话的要害竟在于汪日秀是黄易的同乡。而Michael Nylan进一步写道:“如果你知道了汪日秀本《隶释》来自何地,出版于何时,你就不会为它在卷六页13B中提供了《武梁碑》的完整碑文而感到惊讶了。”

Cary Liu和Michael Nylan都没有明确写明,由于汪日秀本《隶释》有1588年本《隶释》中缺少的文字,因此就是伪造了《武梁碑》的完整碑文。但是他们的潜台词很清楚,用汪日秀的版本需要慎重,最好是用1588年本《隶释》来进行研究。为什么呢?在Cary Liu和Michael Nylan看来,汪本《隶释》刊行的地点和时间都令人生疑。这样一来,两位杰出的清代学者顾广圻和黄丕烈(他们都不是杭州人)校勘汪本的种种努力就被弃置不顾了。而汪本不宜被采用的原因竟是因为汪日秀是黄易的同乡,他刊行《隶释》的时间距黄易重新发现了武氏祠是如此之近。而实际上,归根到底,Cary Liu和Michael Nylan不认可汪本的最根本原因是其中有完整的《武梁碑》碑文,其中的内容不支持甚至可以根本否定他们的“重塑”主题——武氏祠是汉代以后的文物。

Cary Liu和Eileen Hsiang-ling Hsu所给出的附注可能是想稍微减弱《重塑》一书对于1588年本《隶释》的过度依赖。在Cary Liu和Michael Nylan的文章中,大多数讨论、判断、怀疑和表述,包括对任何含有比1588年本更完整的《武梁碑》碑文《隶释》版本的质疑,都是以1588年本《隶释》为根本依据。由于这两位作者没有以汪日秀本《隶释》为研究依据,1588年本《隶释》中《武梁碑》碑文的错漏使他们对武氏祠作出了许多错误的论断。关于武氏祠的石阙铭文,Michael Nylan写道:

《隶释》中的《武梁碑》碑文表明是武开明为其兄长武梁竖立了石阙。而这种说法与《金石录》中记载的碑文完全不符。在《金石录》中所载是武开明及其三位兄弟(“孝子”)竖立了石阙,根据武氏家族的谱系,武开明比其兄武梁要早三年去世。因此,在这个事例中,我们要么相信武开明具有预知修建石阙的惊人能力,要么就得承认他们不是为了武氏祠墓地建立石阙。

在此,Michael Nylan以为找到了在《隶释》中记载的武开明为其兄武梁建立石阙与《金石录》记载的武开明与其三位兄长共同建立石阙之间存在的矛盾。而实际上这个矛盾出现的原因,是在1588年本《隶释》中,《武梁碑》碑文的首行(包括武开明为其兄建立石阙的句子)实际上是被误置于此处的洪适的跋尾文字。如果以汪日秀本或四部丛刊本《隶释》来与1588年本进行比较的话,可以很容易发现这个错误。不过,由于拒绝采用汪日秀本或四部丛刊本《隶释》,CaryLiu和Michael Nylan都失去了发现这个错误的机会。

Michael Nylan正确地指出了武开明比武梁早三年去世,因此,武开明所建立的石阙不可能是为武梁所建。不过,武开明有三位兄长,当我们将这段被误置的文字放回到洪適的《武斑碑》跋尾中时,也尚不能确定武开明究竟是为其哪一位兄长建立了石阙。

洪适在《武斑碑》跋尾中提及武氏石阙是由于武开明和武斑的名字同时出现在石阙的铭文中,并提及武斑是武开明之子,这种父子关系在《武斑碑》碑文中并未出现过。经过仔细分析后可以肯定,洪适在《武斑碑》跋尾中提及武氏石阙的那些信息,来自摘录和略作变动地改述《金石录》著录的石阙铭文。Michael Nylan指出在洪适的《隶释》没有关于石阙的单独著录条目,这意味着洪适没有石阙铭文的拓本,只是将《金石录》著录的石阙铭文做了改述(paraphrase)。虽然《隶释》《武斑碑》跋尾中关于石阙铭文的信息来自于《金石录》,但它在究竟武开明是“为其兄”还是“与其兄”建立石阙的问题上相互矛盾。而由于在此问题上《金石录》是《隶释》的信息来源,两者之间的矛盾就只可能是手民抄刻的笔误或者洪适书中的一个错误事实。怎样解释《金石录》与《隶释》在武氏兄弟建立石阙这个问题上的矛盾说法呢?《金石录》收录有石阙铭文的完整文本,并列出了为父母建立石阙的武氏兄弟四人的名字。而《隶释》在卷二十四中也全部引用了这些材料。但目前所见的《隶释》刊印本和抄本的有关文字都说是武开明“为”其兄建立了石阙。这肯定是错误的。因为事实上是武开明“与”其兄弟一起建立的石阙。出现这个错误的原因,很可能是洪适的笔误,或者是抄录者或刊刻者将此段文字中的“及”字误识了。在后面这种情况中,由于草书“为”与“及”二字在字形上非常相似(图8),抄录者在抄写这段文字时,将“及”误写成了“为”。而即使在出现这一错误后,这段文字在语法上依然是正确无误的。因为在中文文言中的“兄”字,既可以是单数词也可以是复数词,具体情况只能依据背景知识来确认。所以这个错误并不容易被发现。

其实,并不需要理会这些抄录中的细节错误,洪适以《金石录》为其跋尾的依据这件事情本身就可以证明,洪适要表达的是武开明“与”其兄一起建立了石阙(为他们的父母或父母中的某一位)。因此很显然,武开明并不是“为”其兄武梁建立石阙。当这个错误被澄清后,在《武梁碑》碑文与石阙铭文之间所谓的“矛盾”也就迎刃而解了。

我个人认为,Cary Liu和Michael Nylan并没有仔细地通读过《隶释》,虽然此书在他们的文章中被大量地引用。让我用下面的事例来说明这个问题。Michael Nylan曾经写道:

《隶释》卷六中说,武斑是任城人,曾任敦煌长史,而在目前能见到的各种版本的《隶释》中的另一卷中却又有一个武斑,他是距离任城数千里之外的敦煌人。粗看起来,这个问题很容易得到解释,《隶释》卷二十三中的《武斑碑》出现著录错误,或不是可靠的老版本。现在通行的《隶释》各个版本的最终来源是王云鹭1588年的刻本。换句话说,这个版本(1)其刊印时间在洪适时代百年或数百年之后;或是(2)是这一著名参考书的粗糙的通俗本。卷二十至二十七由欧阳修、赵明诚等金石学经典的摘录构成,代表了这些经典的明代甚至清初版本。这个记录显示混淆了两个甚至三个不同的《武斑碑》,就如同有多个武开明的相关材料一样,哪怕他们是有着相似的生平事迹。

Michael Nylan的上述说法说明她对于《隶释》的篇章结构和不同版本一点也不熟悉。首先,就此书的篇章结构来讲,洪适在1167年初次刊印时共有二十七卷。洪适在另外一部著作《盘州文集》中明确指出,《隶释》卷二十至二十七的内容为:《水经注》碑目一卷、欧阳修《集古录》二卷、欧阳棐《集古录目》一卷、赵明诚《金石录》三卷、无名氏《天下碑综》一卷。这就是说,洪适将卷二十至二十七作为《隶释》的附录,收录《水经注》《集古录》《集古录目》《金石录》等书中有关汉代石刻的资料,便于考核。这些情况可以证实上述Michael Nylan的说法是错误的。当Michael Nylan讲到“现在通行的”各种版本的《隶释》中的另一卷中的《武斑碑》,当她谈到卷二十三著录《武斑碑》的词条“不是可靠的老版本”时,看来她是在告诉我们她并没有意识到这些卷从来就是原著的一部分。当她说卷二十至二十七是欧阳修等人著作的明代甚至清初版本时,说明她根本就不懂得这个部分实际上是《隶释》一书所附录的前代著录材料。

第二个问题也和《隶释》的篇章结构有关。由于Michael Nylan对卷二十至二十七的错误理解,使她误认为书中有两个不同的武斑。实际上,《武斑碑》作为条目在书中虽然出现了两次,但都是指向同一块碑石和同一个人物。第一处《武斑碑》题目出现在卷六,此处洪适抄录了《武斑碑》碑文并作跋尾;第二处出现在卷二十三欧阳棐《集古录目》中所记录的汉代碑刻中。在这里,欧阳棐认为武斑是敦煌人。由于此条记录是洪适引录欧阳棐《集古录目》的材料,所以他没有对之作任何的改动。

洪适不去改动欧阳棐《集古录目》的文字是正确的学术态度。当然这并不意味着他同意欧阳棐的所有观点。洪适明确知道武斑只是在敦煌任职,并非出生于那里。而欧阳棐《集古录目》错误地认为武斑是敦煌人,也可以放在一个更大的背景下来理解。欧阳棐《集古录目》对《武斑碑》的记载与其父欧阳修在《集古录》中的记录一致。治平元年(1064),欧阳修在《集古录》中根据其所藏的拓本记录《武斑碑》时,指出武斑的出生地没有出现在他所藏的拓本上。数年后,熙宁二年(1069),欧阳修得到了另外一件更好的拓本。这件拓本虽然也毁损较严重,但显然比前一件拓本有更多可以辨认的文字。欧阳棐《集古录目》对《武斑碑》的记载依据的就是第二件拓本。此拓也只有部分文字可以辨识,所以,他将新认出的“敦煌”二字当成武斑的出生地,而不清楚敦煌实际上只是武斑的任职之处。由上述讨论可知,事实上仅仅只有一个《武斑碑》,也仅仅只有一个武斑。

如果按照Michael Nylan的说法,这里有两个武斑的话,那么我们是否可以说,历史文献并未记载欧阳修去过任城,而Cary Liu和Michael Nylan却声称欧阳修曾经流放任城数年,因此就有两个欧阳修呢?由于Michael Nylan误解了《隶释》一书中同一块碑石的不同条目,她就错误地认为“这些材料显示有不同的武开明,即使他們具有相同的生平事迹”。而实际上所有的材料只能得出一个结论:只有一个武开明,他是武梁的弟弟,同时也是武斑和武荣的父亲。

第三,Michael Nylan所说的“现在通行的《隶释》各个版本的最终来源是王云鹭1588年刻本”的说法也是错误的。正如我们上面曾经讨论过的,清代就有不少版本的《隶释》并非来源于王云鹭1588年刻本。在关于《隶释》和《隶续》版本方面的一个注释中,Michael Nylan说:“(文章中)昕有对《隶释》和《隶续》的引用,使用的都是1983年出版的《影印文渊阁四库全书》,此本以明代万历本(1588年本沩底本。虽然《四库全书》的编者认为扬州本错误极少,但颇有脱漏。而本文则认为1588年本《隶释》是基本可靠的。”

此段关于《隶释》和《隶续》的讨论包含有好几处错误。第一,《四库全书》本的《隶续》并非以明代万历本(1588年本)为底本。实际上在这一年中只刊印过《隶释》,而未曾印行《隶续》。第二,虽然1588年本《隶释》确实是广陵(扬州)太守王云鹭所刻,但是,《四库全书》的编者在这里所说的“扬州本”其实是曹寅(1659-1712)于1706年在扬州刊印的《隶续》(而非《隶释》),此本目前在许多重要的图书馆均有收藏。而且Michael Nylan所引的“颇有脱漏”并非指《隶释》,而是指《隶续》。最后,《四库全书》本《隶释》并不是“主要基于”《四库全书》编者在上面所说的扬州本,这里所说的1706年扬州本是《隶续》。那么,这些错误是否可能是Michael Nylan的笔误,当她说到“1588年本《隶释》是基本可靠的”实际上指的是《隶续》呢?即便如此,Michael Nylan此段对《隶续》的论述仍然存在问题。因为一方面《四库全书》编者提到了1706年扬州本《隶续》,但《四库全书》编者所说的“颇有脱漏”并非针对扬州本,而是指的元泰定本《隶续》。

第四,Michael Nylan在讨论《武荣碑》时也显露出对于《隶释》一书并不熟悉。在讨论此碑中一处她觉得怪异的碑文时,Michael Nylan写道:“(关于《武荣碑》碑文)欧阳修辨认出了74字,而在《隶释》一书中又多出了148字可以辨识。其中有11字表明了武开明和武斑的名字、官职。这些信息出现在《武荣碑》碑文中,显得非常怪异。就我所知,还没有其他的汉代碑刻使用了‘君即……这样的句式。这11字可能是窜入主体碑文中的评述文字。”

在关于此段文字的一个注释中,Michael Nylan解释了她为何觉得《武荣碑》此处的碑文怪异:“通过检索以张彦生《善本碑帖录》(北京:中华书局,1984)为基础编辑而成的碑刻材料电子数据库,只有另外一种汉碑——《淳于长夏承碑》——提及了碑主兄弟的名字。而由于此碑早已亡佚,所以我们也并不能确认《夏承碑》碑文是否真实准确。”

Michael Nylan的意思很显然,由于《武荣碑》碑文中出现了她觉得显得突兀的“君即……”数字,因此此碑是后代重刻或伪造的。但是,我们可以通过检索,看看是否真的除了《武荣》和《夏承》两碑之外,没有其他的汉碑使用过这种句式。检索宋代三家(欧阳、赵、洪)以及当代关于汉碑的著录,我们可以发现许多汉代碑刻都使用过“君即”一类句式。大多数情况之下,这些句子所提及的是碑主的祖先,特别是其祖父和父亲。碑主的兄弟也常常被提及,尤其是当他们拥有一定的官职之时(他们在被提到时一般都会写明其官职)。因此,很明显,《武荣碑》中出现的“君即”句式其实一点也不奇怪。

有太多的碑文都曾提及碑主的兄弟,限于篇幅,无法一一列举,我只举出一小部分例子。例如:“后汉桂阳周府君碑”(《集古录》卷三,页9b),《金乡长侯成碑》(《隶释》卷八,页6a),《费凤别碑》(《隶释》卷九,页21),《安平相孙根碑》(《隶释》卷十,页lOb-lla),《小黄门谯敏碑》(《隶释》卷十一,页6b),《督邮班碑》(《隶释》卷十二,页9a),[114]《赵相雍劝阙碑》(《隶释》卷十二,页12b),及《富春丞张君碑》(《隶释》卷十七,页3b)。这些材料说明,Michael Nylan所依据的电子数据库并不比传统的金石学著录更为有效和可靠。实际上,Michael Nylan即使不信任宋代的金石著录,今天仍存世的碑石,包括新出土的碑刻材料也应该被引证。

Michael Nylan在谈论汉碑时还有其他一些错误说法。例如,由于《武荣碑》碑文只占了整块碑石表面空间的一半,Michael Nylan在一处注释中说:“王壮弘曾说碑文只占有整块碑石表面空间一半这种形制的碑石是典型的三国营魏时代风格。”而实际上王壮弘在这里所说的是《王基残碑》,此碑本身就是三国时代的作品,而且王壮弘所说的《王基残碑》是整块碑石的碑文都已经写好,只是镌刻了一半而已。因此《王基碑》只刻了一半碑文而非碑文占有碑石表面空间一半的情况与《武荣碑》并不相同。此外,王壮弘不仅没有在任何地方说过《武荣碑》的形制是“典型的三国曹魏时代风格”,恰恰相反,他在其《增补校碑随笔》中认为《武荣碑》是真正的汉代碑刻。值得指出的是,黄易在谈论《武荣碑》的特殊形制时,提及了另外一块汉碑——《韩仁铭》,具有与《武荣碑》相同的形制。

第五,Michael Nylan对于《隶释》的不熟悉还反映在她举例说明洪适“误将”晚期碑石断以前代时期。她写道:“当代学者指出洪适时常将晚至唐代的碑石断以前代的时期。例如,袁维春在《三国碑述》(北京工艺美术出版社,1992,81页)中就表达了对于洪适收录的完整碑文的怀疑。”

这段文字有两个非常严重的错误。首先,袁维春在《三国碑述》中并未认为洪适将《魏大飨碑》(Michael Nylan在此处引用的是袁维春讨论《魏大飨碑》的文字)的断代提前了。学者们公认此碑是三国曹魏时代所立,并在唐代重刻。洪适也持有相同的看法。(一)袁维春在书中82页引用了洪适《隶释》言及此碑在唐代为李暨重刻。而且,由于此碑已有部分毁损,袁维春在书中81页表达了对洪适收录重刻全文的赞赏。(二)洪适在《隶释》卷十九《魏大飨碑》后的跋尾开头,就非常明确地说明其所录的文字是基于唐代重刻。值得指出的是,Michael Nylan在上面指责洪适误将重刻的碑石断代提前时,使用了“时常”一词,意思是洪适著录中经常出现类似的错误。但是,我们已经证明,Michael Nylan的指责所依赖的唯一例证,恰恰是因为她本人的严重误读所致。因此,Michael Nylan需要其他的例子来支持她对于洪适的指责。否则的话,她的指责就是毫无根据和极其错误的。

Michael Nylan没有认识到1588年本《隶释》中《武斑碑》和《武梁碑》的词条是不完整的,而把这种版本作为其研究所依赖的基础。虽然她信任这个版本,但是她好像也被《隶释》弄得困惑和沮丧了。她写道:“《四库全书》认真的编者们对洪适的《武梁碑》跋尾提出了批评。在他们看来,洪适‘未免牵合其词,见《四库总目提要》中关于《隶释》的评论,卷681,444页(3a-3b)。”

在此,我建议大家认真阅读《四库总目提要》中关于《隶释》的提要全文。这篇提要和《四库全书》其他提要文字相同,是对于《隶释》的简要介绍和评价。在提要的开头部分介绍了洪适的生平,随后,是对于《隶释》结构和内容的概括,并介绍了此书最早的版本,以及《四库全书》所依据的是哪一种版本等等。

在上述关于《隶释》一书的介绍之后,编者给予该书一个简要的高度评价:“自有碑刻以来,推是书为最精博。“换句话说,这本书是当时所有的金石著录中最好的一部。在宋代三部重要的金石学著录中,洪适此书是唯一受到《四库全书》编者如此赞赏的。

在这一基本判断之后,《四库全书》编者认为此书“其中偶有遗漏”,指出了洪适在碑文抄录过程中出现的一些错误。随后,《四库全书》编者进一步指出“又其小有纰缪”,在其所指出的四处“小纰缪”中,有一处即是洪适将“武氏祠”误作“武梁祠”。而《四库全书》编者认为称作武氏祠更为合适。在列举了其他三处“小纰缪”后,《四库全书》编者写道:“然百醇一驳,究不害其宏旨。”当我们愈加认真地研读《四库全书》编者对《隶释》一书的评价,我们就愈能够确认,《四库全书》编者对于《隶释》的评价是对洪适学术水平的高度赞赏,而非Michael Nylan所说的指责。

《四库全書》编者批评洪适将“武氏祠”误作“武梁祠”是基于清初学者顾蔼吉的意见。顾蔼吉认为在祠堂画像石的文字中“鲁庄公”的“庄”字没有因避讳而改为“严”,因此,洪适所说的“武梁祠”的断代应该早于武梁去世之时(公元151)。然而,当代学者余嘉锡在检视了《四库全书》编者所举出的这个论据之后,认为顾蔼吉和《四库全书》编者都是错误的,原因是汉代的避讳制度并不十分严格。黑田彰在关于Michael Nylan文章的书评中也指出,根据其他学者(如陈垣)的研究成果,可以证明《四库全书》编者对于洪适的批评是错误的。因为汉代的讳字并非绝对不能使用。当代学者们发现汉代简帛文字中的材料也证实了余嘉锡和陈垣的这种学术观点。例如,在汉代的简帛文字中甚至出现过汉代开国皇帝刘邦名字中的“邦”字。

为了竭力证明武氏祠中的铭刻文字可疑,Michael Nylan还不仅仅是从《隶释》书中寻找材料。她写道:“很明显,武氏祠碑刻铭文所具有的那些错误使它们不能成为历史研究的理想材料。学者何焯(1661-1722)在仔细研究了所有的材料后,非常沮丧地说,他面对这些材料毫无办法,材料收集得越多,也就越支离,如同败叶。”何焯真的是面对武氏祠的所有材料发出这些议论吗?不是,他在这里讨论的仅仅是《隶续》中关于武氏祠的部分。而何焯又是否真的“面对这些材料毫无办法,材料收集得越多,也就越支离,如同败叶”呢?其实并非如此。在这里说的“败叶”,不是指文字材料的支离,而是用来指称古书校勘中文字错误的习惯用语“扫败叶”。

何焯在其评论中所说的“败叶”其实就是“讹字”。“讹字”一词在校勘中是指与所抄录的原文字形有差异的那些字。因此,“讹字”不仅在意思上与原字大体相同,在字形上也没有太大的差异。这种错误对于理解原文意思来说基本上没有任何影响。因“讹字”而被改变的文本与原文在意思上是一致的。因此,何焯所说的根本不是什么“他面对这些材料毫无办法”,因为一位有经验的学者即使在遇到大量讹字的时候,一般也能够正确理解原文的意思。

我们还应该考虑到,即使何焯所点校的那部《隶续》中有不少误抄的讹字,但我们需要了解的仅仅是其中关于武氏祠的部分。在《隶续》中,仅仅只有一处涉及到了武氏祠的画像石部分,而并没有关于四块碑石和石阙铭文的任何记录。要判断《隶续》中关于武氏祠的论述是否确切,需要找出究竟出现了哪些“讹字”,其具体的情况如何,是否改变了原文的意思,等等。而实际上,Michael Nylan在引用何焯那段文字时却没有给出任何这方面的信息,这是她为了质疑武氏祠及其碑文而错误使用材料的又一个例证。

关于文字抄录中出现小错误的另外一个例子是,汪日秀1777年至1778年刊印的《隶释》,著名的版本学家黄丕烈和顾广圻在对其进行校勘后发现了不少小错误。然而,这些错误主要是在汪日秀本《隶释》在由隶书转录为楷书的过程中出现的。这类错误对于读者理解原文含义没有影响。两位校勘者将汪本与原文进行了仔细校对,注明其在内容和形式上极为细小的差别。不过一般说来,两位校勘者所指出的这些细微差别对于我们正确理解原文不会产生任何影响。

关于特定对象(如武氏祠)的文字校勘针对其条目中的错误,黄丕烈和顾广圻对汪本《隶释》的校勘也同样采用这种方法。对汪本《隶释》进行校勘时,黄丕烈和顾广圻在其收录的《武斑碑》条目下仅仅发现了三处错误。其一是将隶书“寍”替换为楷书“寕”,其二是在“于惟武君”处“误不提行”,第三处是将“二月”误抄为“三月”。

在武氏祠另外一些碑石的记录中,黄丕烈和顾广圻仅在《武梁碑》中发现了一处错误,而在《武荣碑》中没有发现任何错误。他们二人还在《隶释》收录的武氏祠画像石文字中发现了十六处错误。不过,这些错误几乎全部都是汪本在将原书隶书字体改换成楷书字体时产生的,只是改变了原文文字的字形,而没有任何意义上的更改。洪适在将赵明诚《金石录》中《武开明碑》和《武荣碑》抄录过来之时,没有发生任何错误。总而言之,有关武氏祠碑石铭文条目中的错误是极少和并不重要的。当我们审视了这些材料和何焯的评论后,从未发现有Cary Liu和Michael Nlrlan所谓的“材料越多越支离”的说法,况且,何焯根本就没有发出过那样的评论。这实际上是Cary Liu和Michael Nylan所提出来的毫无根据的说法。

我们在上文中曾经提及的Cary Liu在Michael Nylan文章后的“附注”显示,他应该知道1588年本的《隶释》脱漏了一页(两面),而汪日秀本则是以一部明抄本为底本,这部明抄本来自较早的宋本或元本。不过,他似乎很不情愿承认这点。因为他在其文章中的论述与这些事实全然不符。他在文章中的说法将读者们引向Michael Nylan所说的“这些重构出来的各种版本的混乱而复杂的历史”(我已经在上文中指出了其错误)。Cary Liu写道:“在洪适《隶释》一书的新版本中不断有《武斑碑》新增加的碑文出现,使得这一碑文现在有十之八九的文字都可以辨识了(比欧阳修时代多出了许多)。大多数版本《隶释》书中收录的碑文都差不多。但是自1777年汪日秀楼松书屋本刊行以后,洪适的跋尾就被扩充为包含了对《武梁碑》和石阙铭文的评论,以及其他的一些材料。”

他进一步声称:“另外,在将碑石、石阙和画像石上的文字转录到书本的过程中,为了增加可读性,常常人为地修正或加入缺失和模糊的文字。这也就可以理解为何在11世纪欧阳修时代的《武斑碑》仅仅只有十之一二的文字可以释读,而到了《隶释》18世纪新版本中,却突然十之八九都可以识读了。”

他接着说道:“除非在欧阳修《集古录》、赵明诚《金石录》、洪适《隶释》、《隶续》之间及其各种不同版本之间的那些差别得到合理的解释,否则这些构建起‘武氏祠研究和汉代艺术史、文化史材料的真实性就不能被轻易地接受。”

其实Cary Liu应该知道,早在北宋时期,赵明诚就拥有一份可辨识文字较多的《武斑碑》拓本。同时,由MichaelNylan文章之后Cary Liu的“附注”可知,他也知道在18世纪之前有多种版本的《隶释》都记录着《武斑碑》的完整碑文。而且他還应该知道,翁方纲在《两汉金石记》中所载的《武斑碑》碑文是以其友人黄易重新发现武氏祠后的新拓本为依据,包含有少量较旧拓更多的可辨识文字。然而,Cary Liu却声称“到了《隶释》18世纪新版本中,却突然十之八九都可以识读了”。我们曾在上文中讨论过随着拓本制作技术的进步而使更多的碑文可以辨读,但这里的例子还不是此种情况。

Cary Liu所说汪本中《武斑碑》条目下“洪适的跋尾被扩充为包含了对《武梁碑》和石阙铭文的评论,以及其他的一些材料”,说明他并未意识到在1588年本和《四库全书》本中所载洪适的《武斑碑》跋尾是不完整的。

Cary Liu这段关于他和Michael Nylan“重塑”主题讨论的第二部分是认为前代学者对宋代金石著录(及后世的版本)的研究是不充分和不连续的。而事实上,至18世纪,大量的学者对这些金石著录进行了极为细致的校勘、讨论和研究。与之相反,虽然《隶释》在Cary Liu和Michael Nylan_人的研究工作中占据了非常重要的位置,但他们似乎并未完整细致地读过此书。结果,对这本书的不熟悉,以有缺漏的1588年本和《四库全书》本作为研究的依据,并拒绝使用Cary Liu在这里批评的那些前代学者提供的更为完善的版本,使他们在研究中出现了许多错误。从这个角度来讲,CaryLiu所谓的宋代金石学著录及其后世版本未被后来学者仔细研究和重视的说法,不但是错误的,而且也是非常不恰当的。

Michael Nylan和Cary Liu关于《隶释》的批评基本上都是错误的和毫无根据的。他们两人并没有理解这本书流传的历史和其在学术史上占有的重要位置。即使当他们完成了《重塑》这本图录的时候,他们仍然没有能够真正懂得《隶释》一书的篇章结构、洪适使用的那些词汇、武氏祠五件碑刻碑文之间的关系,以及洪适为这些碑刻写的跋尾。即便如此,他们居然敢于向《隶释》及其相关的学术问题提出挑战。这就很难以无心之错来解释Michael Nylan和Cary Liu所犯下的那些错误了。

正如上面所谈及,黄易和他的友人们在进行金石学研究时参考了由宋至清初的金石学家所撰写的著录。在他们的著述中,我们似乎能够听见相隔数个世纪的学者之间的对话。由这些学术对话,我们同时能够追寻数百年间金石学研究领域的发展轨迹。与黄易同时代的大历史学家王鸣盛在为钱大昕《潜研堂金石文跋尾》所写的序言中说:“金石之学,自周汉以至南北朝,咸重之矣。而专著为一书者,则自欧阳永叔始。自永叔以下,著录者甚多。有专取一体书者,如洪氏适《隶释》、娄氏机《汉隶字原》是也。有取金不取石者,若《宣和博古图》及薛氏尚功《钟鼎款识》、王氏俅《啸堂集古录》是也。有专取一地者,若黄氏叔礅《中州金石考>毕氏沅《关中金石记》是也。”王鸣盛所勾勒出的这幅学术图景正确地显示,自宋代以来,金石学的研究不但更加繁荣,也更为专业和细化。欧阳修无疑是在这个领域最具有影响力的前行者。

虽然欧阳修创立了“跋尾”这种金石学研究著述形式,但是与后代学者相比较,他的学术研究还缺乏足够的深度和恰当的方法。因此,他的《集古录》一书也常常被自南宋至清代的后世学者所诟病。清初学者阎若璩:1636-1704)就写道:“盖代文人无过欧公,而学殖之陋也无过公。傅山先生闻之日:‘子得毋以刘原父有好个欧九之云,从而和之乎。余日:‘非敢。然实亲验之《集古录跋尾》。”黄易的友人錢大昕也提出过类似的批评意见:“刘原父尝病欧九不读书,读《集古录跋尾》,乃知其信。”

这些对于欧阳修的批评出于以下几方面原因。首先,是欧阳修本身的知识局限,而他的友人刘敞被认为是更加优秀的学者;其次,金石学创建初期的拓本质量比后来差了很多;最后,欧阳修对于拓本中隶书字体的辨识能力并不太高。在一则关于汉碑的跋文中,他坦言“余不甚识隶书”。

几十年之后的北宋末年,因为拥有了更好的拓本以供参考,金石学家们的研究水平得到了长足的进步。在洪适所处的时代,金石学研究因为细化而变得更加专业,其学术成果也更为繁盛。正如王鸣盛所指出的,在北宋和南宋交替之际,包括特定字体和特殊形制的金石学著录大量刊行。例如洪适就是专门收集、识读和研究汉代隶书碑刻铭文,这种相对专门的范围使他能够收集到更好的拓本并更加细致地对之加以研究,写出了更为详尽的跋尾。

与欧阳修不甚熟悉隶书不同,洪适精通隶书。因而他对隶书的研究,具有更高的学术价值。这些学术研究的进步基于几十年间研究方法的改进、学者们有关知识的积累和深入,以及学科专业的细化。绝非是由于对古代作品的“重塑”,使得宋代金石学研究中可辨识文字得以增加,文本更趋完整。就像洪适著述中取得的那些杰出成就,被《四库全书》的编者们给予了“自有碑刻以来,推是书为最精博”的高度评价。

我们在美国学术界关于中国美术的著述中也可以见到学术进步的类似情况。几十年前的中国美术研究著录没有收录画作上的题跋文字,而后来所刊印相同内容的著录则收录了这些跋文。我们肯定不能够因为发现这些画作的题跋文字越来越长就去质疑画作本身的真实性有问题。金石学研究中的进步也与之相似。后世的著述肯定比前代的要详尽一些,否则的话就根本没有撰写和刊印的必要了。我们不能够用前代著述作为标准来衡量后世作品的真实可靠。同样,我们也不能认定旧拓本在质量和完整性上就一定比晚近的拓本更好。

尽管《隶释》《隶续》两书所记载的碑刻及其相关的建筑大多不存在了,但非常幸运的是,有一部分原石依然流传至今。它们是《乙瑛碑》、《礼器碑》及碑阴、《史晨前碑>《史晨后碑》、《华山碑》、《三公山碑》、《白石神君碑》、《石门颂》、《西狭颂》(《隶释》所记录的碑文主体部分与原石吻合,但没有记载此碑所附记的官吏名字)、《郙阁颂》、《校官碑》、《北海相景君碑》、《郑固碑》、《孔宙碑》、《衡方碑>《孔彪碑》、《鲁峻碑》、《樊敏碑》、《武荣碑》……

上面所列举的碑刻并不完整,但我们确知有大约二十块左右的碑石流传至今可供参考。将上述碑石与《隶释》中所记载的碑文相比较,我发现《隶释》确实是完整准确地记录了这些碑刻的碑文。所谓“准确”,我的意思是除了极少数异体字之外,《隶释》所记录的所有碑文都与原石相吻合。而这些少数的异体字,也是由于传抄、印刷中出现的错误,或仅仅是字形上的细小差别。总之,《隶释》所记录的碑文是忠实于原石的,现存的碑石可以证实《隶释》是研究两汉三国时代碑刻最可靠的著作。

反对我上述观点的人有两种选择:(一)他们可以将原石碑文与《隶释》所记录的碑文相对比,看看我的判断是否可靠;(二)他们也可以对我以及大多数金石学家都认为是原石的那些碑石的真实性提出质疑。不过,要想质疑上述碑石的真实性,这些挑战者需要证明的东西太多了!由于这些碑石至今依然存在,他们需要找到证据来证明这些碑石从来就是可疑的;需要证明这些碑石的文本形式、文学和书法风格与汉代的不相一致;需要去证明即使伪造拓本不需要花费太大气力,但仍会有人如此费劲地在笨重的石头上镌刻文字进行装饰并将其安放于某个地方;需要去证明书法史学家所建立的早期书法史图景并不成立(还需要证明的是学者们如何建立起这一图景并使其被广泛地接受),等等。在《重塑》一书的主要作者提出其学术批判意见之前,这些因素都必须被他们所面对、思考和回答。

《隶释》各种版本所记录的碑文大多是一致的。怎样去解释它们之间的细小差别呢?我们在上面所谈到的那些意见可以提供一些解释。例如,手抄本极易出错。而且,我们还应该考虑到《隶释》书中文字内容的特殊性。《隶释》所研究讨论的碑石是以汉代隶书字体书写的,隶书字体结构与简化后的楷书字体时常有较大的差别。当洪适在其书中抄录碑刻铭文时,他保留了不少在楷书中已经不被使用的隶书字形结构。这些隶书字体文字在后来的有些版本中被转录为楷书,与其原来的字形发生了变化。书中这些特殊的楷书字对于没有经过专门训练的人来说极难辨认,因此,当傅山在校勘此书时,大多数时间和精力都是用来使书中那些特殊的楷书字转换成常见的字形结构以使其文本更容易释读。而转抄水平比不上傅山的人就更加容易在抄录中出现错误了。即使今天,对隶书和洪适的异体字不熟悉的读者,在阅读《隶释》著录的那些汉碑碑文时也会有不少困难。

下面是一个由于抄录的不同字体而引起混淆的例子。Michael Nylan质疑:“为何《隶释》中抄录的《武梁碑》碑文中删掉了铭赞里的语气助词‘兮(此字在《金石录》中出现了四次,而这一个在1588年本中消失了的字却在《四库全书》本中再次出现)。”实际上,“兮”字在15 88年本中并没有消失,Michael Nylan由于没有掌握“兮”字的隶书字形而被搞混淆了。在1588年本《隶释》中抄录的是隶书的“兮”字,与楷书“子”字字形结构相似(图9、10),而与Michael Nylan所能认出的赵明诚《金石录》中的那个楷书“兮”字差别较大。因此对Michael Nylan而言,她无法辨认出1588年本中的“兮”字。这个例子也可以说明,当Michael Nylan被她所使用的文本和材料搞混淆的时候,造成问题的主要原因是由于其自身对于洪适《隶释》的掌握程度还不够深入。

清初学者们使曾经在宋代达到繁荣的金石学研究再度复兴。受这一潮流的影响,隶书书法也得以振兴。傅山、朱彝尊、郑簠等人都以精于隶书而闻名于世。书法家们喜爱隶书的风尚一直持续到清代中叶。黄易也是一位精于隶书的书法家,使用这种书体创作了大量的作品。他的那些友人们也同样精于此道。这些书法家在练習隶书时,取法汉代碑刻。反过来,这种练习也使他们更加深入地去研究和了解汉碑。在他们的著述中,经常讨论汉碑碑文并指出前代学者著录中的错漏之处。关于汉碑在艺术上和学术上的研究,也使得精拓本的制作更趋完善,对碑文的熟悉程度也大大增加,更加拓宽了关于汉代文化,包括对其历史、政府结构、地理及隶书书法等的理解。这些学术探求使黄易时代的学者们在有关汉代的金石学、文字学、音韵学等研究领域取得了丰硕的成果,写出了为今日这些研究领域奠定基础的重要学术著作。尾声

即使在黄易的时代.大型学术研究项目也不可能由个人的财力所维系,这需要更大的学术共同体来支持。黄易关于武氏祠的保护工作就是如此。不过,与今天那些精心撰写复杂精巧的学术研究计划向基金会申请项目的做法不同,黄易只不过是写些短信请几位友人帮忙。而他的朋友们向他提供经济上的支持,是基于对他的研究工作的质量的信任。在那个时代中,赞助者和向他们请求帮助的那些人一样,是那个领域内的杰出学者,他们能够准确地判断出什么是值得一为的研究项目和学术领域。18世纪中国知识界的这种环境发展出了一种仔细研讨所有可获致材料的学术氛围。在这种背景下,研究中出现的任何错误都可能会很快被别人指出来。

1802年,黄易在他59岁时离开了人世,没有机会与我们一起来讨论他所生活的那个时代。我甚至产生过这样的念头:要是能够起黄易于地下,让他看看今天对他那个时代学术研究的重新估量,他会是什么样的反应呢?一方面,他可能会因为其制作的精拓本以及他与友人们的学术成果至今仍受到重视而感到欣慰。另一方面,他在见到今天关于武氏祠真伪的论辩,以及究竟是他那个时代还是今天的学者关于武氏祠真伪的研究更为可靠的等等讨论时,很可能会觉得非常滑稽和怪异,也许会惊讶得目瞪口呆,他或许还会邀请我们一起来思考下面这个问题:

究竟是谁在重塑中国的往昔?

致谢:

感谢方尔义兄(Matthew Flannery)在我准备这篇论文时给予的帮助。一些阅读过本文初稿的学者提出了他们的意见,这些意见中的一部分已经被采纳到了文章之中。我向他们的建议表示感谢。

当我的文章完成之后,见到日本学者黑田彰与MichaelNylan商榷的长篇论文。在文章中,黑田彰批评了MichaelNylan文章中关于武氏祠的严重错误。请参见黑田彰,《武氏祠画象石基礎的研究-Michael Nylan“Addicted toAntiquity”読後》,发表于《京都語文》第十二号(2005年11月),页155-204。黑田彰和我通过各自独立的研究,达到了许多相同的结论。例如,我们都认为1777-1778年刊印的汪日秀本《隶释》是研究武氏祠最为可靠的材料。在发表了首篇商榷文章之后,黑田彰教授还完成了两篇针对Michael Nylan学术观点进行反驳的文章:《武氏祠画象石基礎的研究——michael Nylan“Addicted to Antiquity”読後(二)》,将发表于《総合人同学鼗書》,第三卷(2008年1月);《武氏祠画象石 michael Nylan“Addictedto Antiquity”反歈》,将发表于《说话文学研究》,第四十二号(2007年7月)。我向黑田彰教授与我分享他的见解和材料表示谢意。

我还要感谢普林斯顿大学美术馆同意发表我针对《重塑》一书的批评文章。这本图录正是由普林斯顿大学美术馆出版的。

我还想指出的是,上海图书馆收藏有一份黄易制作的武氏祠刻石的拓本。其中包括黄易的六则长跋,提供了关于发现和保护武氏祠的诸多细节。2005年,这份材料由上海古籍出版社影印出版。黄易的题跋使我们能够进一步澄清《重塑》书中的一些问题和错误。例如,在《重塑》书中,CaryLiu怀疑“武翟山”可能与武氏祠毫无关系,而只是与翟氏家族的军事方面有关。也就是说,Cary Liu认为“武翟山”的“武”指的是“军事”或“战争”,而不是家族姓氏(见Ca工y Liu,Reca_rving, pp. 41-42),这又是一个毫无道理的质疑。上述黄易题跋非常清楚地表明,这座山之所以被称为“武翟山”,是由于其山脚下居住着两个大姓:“武”氏和“翟”氏,参见上海图书馆编,《上海图书馆藏善本碑帖》(上海古籍出版社,2005年版,卷一,页23)。这仅仅是显示黄易制作的拓本及其题跋重要价值的一个例子。感谢许湘苓告知我这本书的出版。

2007年5月8日初译稿,2017年3月12日修订稿

2017年10月29日再校稿