普者黑:一方人性的山水

雷抒雁

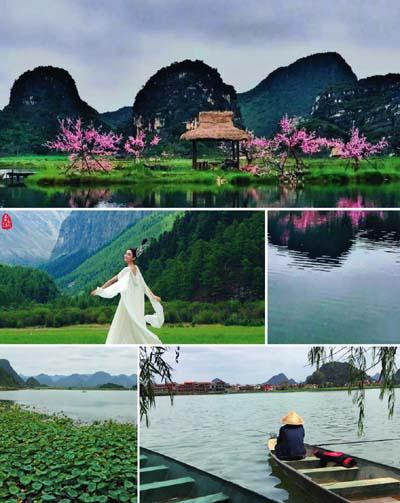

3个小时,从北京飞到昆明。又6个小时,车子到了普者黑。一眼看去,万亩碧莲在风中摇曳,点点荷花,或白或红,与日争辉。

普者黑,听起来怪怪的,其实是彝语,说那里是有鱼有虾的湖泊。一进丘北县境,这一类名字在路牌上频频闪过,颇耐琢磨。

比如“曰者”很有古意,以为是汉语“说话的人”。

比如“腻脚”,一问,和“脚”毫无关系,是指那里早先“一片红土岗子”。

这些名字先已给普者黑蒙上一层淡淡的神秘面纱,而现在,又是一个奇异飞俗“花脸节”,更让人惊奇。

到普者黑,四处一望,尽是绿荷遮掩的水面。一座座山包,短树黑石相间,孤立地坐落在湖间,像是琉璃盘上点缀着一只只海螺。天高,云涌,那景致如在海边。说是山啊、湖呀,心胸里却十分畅然。

普者黑是座五千口人家的彝族撒尼人村落,土坯瓦舍与白瓷楼房,交错相间,展示着人们生活变化的先后步履。

我们赶上撒尼人节日祭祀,山前正有一位头缠黑帕,身披黑色披风的“毕摩”(巫师)在进行祭山仪式。

两个图腾柱,一左一右刻着两个裸体男女,柱间一合石磨,庄重地摆在地上。石磨前摆着两碗白酒,毕摩口中念念有词,我们听不懂,想来应是对先祖的祝颂和对风调雨顺的祈祷。他把一只公鸡割开脖子,将淋淋鲜血歃进酒里。

这石磨的传说我知道,彝人“创世纪”的诗歌里唱过的。说是洪荒之时,大水过去,彝人仅余一对兄妹。为了繁殖人口,必须结为夫妻,但是兄妹结婚,又违伦理。于是,他们一边将一合石磨分开,各持一扇,从山头滚落下去,一边祈示天神,如能结为夫妻,就将石磨合在一起。神奇!石磨果然合在一起。彝人先祖自此开荒种田,绩麻织布,捕鱼打猎,繁衍后代。这一合石磨,便是天意的象征,让后人永远纪念、敬奉。

彝人是多神论者,天上有日神,地上有土地神,还有蛇神、虫神,这些都一概刻石供奉,如今倒成了古老文化的神秘景观。

这一“黑衣族群”,勤劳、智慧、本分、谦恭,普者黑于是就成了所谓的“阿着底”——生长快乐的地方。

入夜,高高的凤尾竹在风中轻轻拂动,筛下一地月光。若在江南,如此良辰美景,该在竹下水边,吹笛品箫,普者黑却沉入一片狂欢。

熊熊篝火,烧红了夜空。普者黑的村民开始为客人表演他们的舞蹈,他们跳收割、跳打渔、跳爱情、跳饮酒,有的健美,有的缠绵,有的轻盈。令我惊讶的是,这些歌者舞者都是村里地道的农民,从五六岁的孩子到十八九岁的姑娘、小伙乃至五六十岁的老人,都跳得自如、投入、和谐,虽说没有经受过舞蹈的专业训练,但是自小至长,就以歌舞表现心中的欢乐,这使他们的歌喉变得甜美,舞步变得轻巧。

快乐是可以传染的,当“晚会”进入联欢阶段,所有人都成了演员,涌进舞场,牵着手,拉成一条长龙,围着篝火,会跳不会跳,都舞动起来。快乐从一条条手臂流向手指,通过手指,又传递给另一条陌生的手臂。你不用问那位白发飘然的老人是何人,也不须打听纤纤素手给你愉快的少女是谁,大家都是舞者,是一群欢乐的生命在为欢乐而舞。我的脚步沉重而笨拙,我的心却轻快而欢腾。身边那位穿着民族盛装的姑娘,一边跳着,一边指点给我:“一、二、三,踢腿!一、二、三,转身!”

月在天上,竹在头顶,歌在水面,火在胸中。普者黑,给每个人一个跃动着的沉醉与梦幻,一个短暂的忘却尘世喧嚣的宁静和欢乐。

当歌歇舞住,篝火缓缓熄灭,我忽然看到人群里欢叫着的追逐引起一阵小小的骚动,我的脚也不知被谁轻轻踩了一下。朋友说,踩脚是撒尼姑娘表示爱慕的一种方式,你准定会交好运。而追逐安静下来之后,一个个被抹成黑脸花脸的人,正欢乐地相互指点和擦拭着。

对了,这是“花脸节”之夜。每年的这个节日,歌罢,舞罢,人们就相互用锅底灰去涂对方的脸,这是“祝福”。这一夜,先前不管是黑是白是美是丑的面孔,一概被人涂黑抹花,只有亮闪闪的眼珠滚动着真诚,白森森的牙齿袒露着欢笑。一种无声的从心底流淌出来的彼此的信赖和沟通,一个古老聪明的民族选择了如此有趣的方式,用快乐把人们凝聚在一起。

可是“抹黑”一词,在汉语里偏成了表示仇恨的象征,等同于诬陷、攻击和栽脏。到普者黑来吧,让祝福和关爱重新定义“抹黑”这个词汇。

阿着底,普者黑!快乐的普者黑!

普者黑当然有她快乐的理由。

这是在清晨,我站在宁静的摆龙湖边想到的。此刻,被歌舞和欢乐灌醉的人们尚在梦中,悄悄撩开普者黑的宁静,我沐浴在清新的晨光里。过山雨刚停,欲退又进的云团间,彩虹鲜艳地展示着美丽,湖水面荡漾着明晃晃的倒影,是虹在洗浴。荷叶上,水珠随风滚动,把一滴摇碎成两滴,又把雨滴融合成一滴,恰似“大珠小珠落玉盘”。又一阵风,明亮的珠子便跌落在湖水里,一声轻细的“叮咚”,溅起一朵浅浅的涟漪。也有早行的人,一位中年妇人,轻轻地划了船,从荷叶里钻出,船上是一把结满莲籽的鲜蓬,舱里跃动着小小一堆银鳞。

这万亩荷塘、万亩水面,这生长着鲜藕和鱼虾的摆龙湖,不就是上天赐给人间的一座伊甸园!

我舒展臂膀,讓饱含荷香的空气鼓满肺叶;自由的风,吹拂濡染着我的灵魂。

一个思静的人,尽情享受着普者黑深邃的宁静。宁静,让我欢快。

崇尚运动的人也会欢乐,普者黑为你准备好了爬山。弯弯曲曲的山径,在葛藤缠绕中,在古树簇拥下,时起时落;石板路被晨雾打得有些湿滑,不时呈现出或黄或青的石的本色。转过一个山头,开阔湖光,尽在眼底,彝人的屋舍密密挤在湖畔,缕缕炊烟,从瓦缝里弥漫出來,成了一片雾蔼;再转过一个山头,又见大片农田,绿禾正在风里轻轻舒展。在美景里跋涉,陪你的会是一片欢快的鸟语,一声长一声短地响在树叶背后。

溶洞则充满神奇。在仙人洞里,八百米洞廊,上下左右,一尊尊钟乳石,变幻成世间各种凝固的生命,或奔驰,或飞扬,或游动,有的拔地而起,有的垂天而落,测验着你的想象和智力。这是大自然积亿万年的创造,被神秘地藏匿在山的怀抱。穿行在山洞,你像进入了一部充满奇丽想象的诗卷,让你震撼、惊呼,一个个出人意料的景致,使你不能不慨叹自己想象力的苍白。

摆龙湖也有“战争”。水战,在一条条游弋于湖面的船只上。

每一位踏上游船的客人,都早早做好了战斗的准备。先穿上桔黄色的救生衣,外边再罩上一件塑料雨衣,万无一失之后,便是准备好战斗的武器:泼水用的盆子,射水用的水枪。船到“爱情湖”,就进入了“战区”。那一只船上,有男有女有老有幼,却一概充溢着战斗的欲望和激情。不问对方从何而至,一阵阵清水,兜头而下,如瓢泼大雨。助战声、呐喊声、欢笑声和噼噼啪啪的落水声,汇成一曲交响。失败者,悄悄划到一边,憨笑着将船里的水一瓢瓢轻轻舀出,重整旗鼓,准备再战。胜利者,齐齐站在船上,脸上洋溢着喜悦,四下追寻着新的对手。

我们的船上,坐着的都是些“干布”(干部)。我们自知无力战胜别人,又不肯“湿身”,只好绕过“战区”,在一边观战。那些寻找对手的年轻人,看着我们这些不愿参战的人,不免失望地说:“都是干布!”也就过去,语气里多少有些挑战和揶揄。我们自称“和平之舟”,却为疯狂的“水战”所吸引,一路观看战事的起落,评点战斗的巧拙,享受着因别人的欢乐而引发的欢乐。

普者黑清凉的湖水,荒茂野荷与水草,让人回到稚气的童年,回到简单的原始,回到人际间毫无隔阂和顾忌的单纯。“水战”,泼过去的其实是欢快的情感问候,是幸福的人生祝福,是美好生命的单一与清纯,是生命力的纵情张扬和展示。

普者黑,一个远在西南边疆的神秘之地,生长着快乐,释放着欢乐。

一方人性的山水,普者黑!