张弛之度

——2017亚洲联合设计工作坊实践观察

(四川美术学院 重庆 401331)

一、亚洲联合设计工作坊

2010年,广州美术学院联合多所亚洲地区高校的建筑学院,共同发起了亚洲联合设计工作坊。至今,该工作坊已成功举办了七届。作为一个立足于亚洲地区城市发展问题的实验性学术研究团队,亚洲联合设计工作坊旨在针对当下亚洲城市的代表性问题,为进一步开展学术合作,提供一个分享观点和想法的交流平台。

在全球化和现代化的洗礼中,亚洲都市在应对经济发展带来的剧烈变化的同时,城市文化也面临着巨大的冲击和挑战。在一轮又一轮的文化抵御战争中,亚洲的城市积累了自己独有的空间经验。亚洲工作坊也正是建立在这种文化自信的基础上,为城市的发展不断探求更现实可行的改造和复兴之路。

7年的时间里,亚洲联合设计工作坊开展了一系列以亚洲地区的城市现象为蓝本的学术研究与设计实验,倡导“从设计到建造”的项目实践,鼓励来自不同地区的老师和同学们针的交流和思考、分享观点和经验,并分别围绕以下七大设计主题开展了联合教学活动。

主题1:微尺度

2010年3月,在印度孟买,工作坊与“可拉波都市再生促进会”合作,以“微观都市方略”为指导思想,发现并寻找城市日常生活中公共空间与行为活动的关系与矛盾点,提出基于“微区”研究的解决方案。

主题2:游戏之间

2012年11月,在中国广州,工作坊以广州员村地区典型的珠三角城中村为研究对象,工作重心为城、村、江、厂的边界地带,在“之间”的概念上去展开思考,而不局限于传统的边界范围,努力寻找在区域与区域之间那些比较消极的定性的空间,并探讨这个空间之间、区域之间的关系,营造“之间”的一些可能性。

主题3:理想花园

2012年12月,在印度孟买,工作坊以寻找班德拉地区那些被遗忘和忽视、以及各种遗留的城市地带为主,通过访谈、拍照、素描、测绘,做出微观尺度的设计回应。

主题4:搅动旧城

2013年11月,在中国重庆,工作坊以城市“边缘空间”中复杂的嬗变现象为观察对象,从与历史的对话、城市美学、社区更新、打破边界、山水格局等五个不同的角度出发,观察城市、解读现象、感受旧城生活,探索“微介入”的空间策略;希望以局部或线性空间的改变,带来微观层面精巧的设计,为旧城环境提供渐进式、良性的改善。

主题5:从设计到建造

2014年12月,在中国广州,工作坊以广州石牌村为基地,就共同关心的“城中低收入聚落生存与发展”、“地方材料生态构造创新”、“都市公共空间的艺术介入”、“城市边缘微观整治策略”等问题开展研究,并邀请多位艺术家参与研究和创作,希望探索更为多样和开放的研究路径。

主题6:设计桂山

2015年5月,在中国珠海,工作坊以珠海桂山岛为研究对象,思考在发展经济、城镇化的进程中,这类城市离岛如何保存岛屿自身文化特点、生活方式及建造特色。同时回避在内陆城市惯常使用的规划方法和治理方式,寻求符合离岛现实、独特的环境发展策略,环境研究从公共空间艺术介入策略、公共空间环境、生态技术应用、乡土建构研究、视觉影像研究等。

主题7:张弛之度

2017年4月,在中国重庆,工作坊以“空间尺度”为思考角度和切入方式,在新的城市更新改造中,以不同“空间尺度”的建构来实现与历史、与地理地貌、与周边各种生活形态之间新关联的建立。

序号第一届第二届第三届第四届第五届第六届第七届时间2010.3.30-4.202012.11.1-11.102012.12.18-12.252013.11.17-12.282014.12.12-12.262016.5.16-5.252017.4.13-4.23地点印度孟买马拉波中国广州员村地区印度孟买班德拉中国重庆“十八梯”地区中国广州石牌村地区中国珠海桂山岛中国重庆黄桷垭正街组织院校印度孟买KRVIA建筑学院广州美术学院广州美术学院印度孟买KRVIA建筑学院广州美术学院四川美术学院广州美术学院广州美术学院广州美术学院四川美术学院参与院校印度孟买KRVIA建筑学院四川美术学院上海大学美术学院四川美术学院上海大学美术学院印度孟买KRVIA建筑学院上海大学美术学院孟买KRVIA建筑学院四川美术学院上海大学美术学院越南河内国家工程大学新加坡国立大学英国AA建筑联盟学院西安利物浦大学印度孟买KRVIA建筑学院四川美术学院越南河内国家工程大学巴黎拉维莱特国家高等建筑学院澳门科技大学华侨大学华南理工大学广州大学广州美术学院印度孟买KRVIA建筑学院华南理工大学华侨大学主题微尺度游戏之间理想花园搅动旧城从设计到建造设计桂山张弛之度

二、所谓“张弛之度”

空间尺度的概念首先是关于人的个体与集体行为活动的发生,也涉及从器物到设施的关联,还涉及时间与密度,并投射在区域、街区和建筑单体等不同的层次上,既表现为建筑开间、进深、层高等概念,也表现为街巷和其他空间的宽窄大小,不仅仅是与具体的尺寸度量有关,更是一种综合的空间感觉。

旧城空间的演变、更新过程是生动且丰富的;在旧城,不同空间尺度之下掩藏着不同类型的诸多问题;旧城区域在其更新演替的过程中,存在多种多样的选择性“突变”,这种突变在不同尺度下的空间张力是不同的,不同尺度的“突变”相互嵌套,最终形成了旧城区复杂多变的空间格局。面对这种空间特征性,本届亚洲联合设计工作坊提出了“张弛之度”的设计主题。

所谓张弛之度,即在面对旧城区域复杂多变的空间格局时,所采取的更新策略需要充分尊重过去各种“突变”下已形成的空间尺度,同时积极应对未来可能的新“突变”;在空间尺度的多层涵义上进行或紧张或松弛的调适与更新。“一张一弛”与“一纵一容”是一种特别的中国智慧,在鼓励包容性的同时激发创造性,并获得多样性的设计解决措施。本届工作坊通过尝试实施跨越微观关注、中观引导以及更大尺度地景肌理的视角,在不同空间尺度思考之上,进行设计探讨。

三、特征性研究对象

黄桷垭正街位于重庆市南岸区南山风景区,北面接壤黄葛古道。在古时,黄桷垭的文化商旅活动极其繁荣,重庆到贵州、广西的商贾,都要历经黄桷垭才能出川。此外,黄桷垭正街附近还拥有非常丰富的潜在旅游资源,例如黄山、武山、老君洞、文峰塔、德国使馆、老龙洞、宋代瓷窑遗址、陪都遗址、黄桷古道等。但是,随着古栈道商贸活动的停歇,黄桷垭正街区域在现代化、城镇化进程中逐渐成为了被现代城市所遗忘的区域。

但更为有趣的是:黄桷垭正街在历史节点中所发生的各种“突变”,其现象的复杂性与矛盾性又与“空间尺度”呈现出某种特别的关联。我们试图以“空间尺度”为思考角度和切入方式,探讨在新的城市更新改造中,以多种“空间尺度”的建构来实现与历史、与地理地貌、与周边各种生活形态之间新的关联。

图1 黄桷垭正街街景

四、工作坊工作流程及成果

(一)工作坊工作流程

本届工作坊历时7天,共计六所国内外建筑院校,130多名师生共同参与。在短暂的七天工作时间中,历经“设计解题——现场调研——头脑风暴——中期评图——成果布置——终期评图”六个阶段,师生划分为了“宏观”、“中观”、“微观”三个大组9个小组,就不同的尺度视角思考与探寻黄桷垭正街区域的设计之道。

(二)工作坊成果介绍

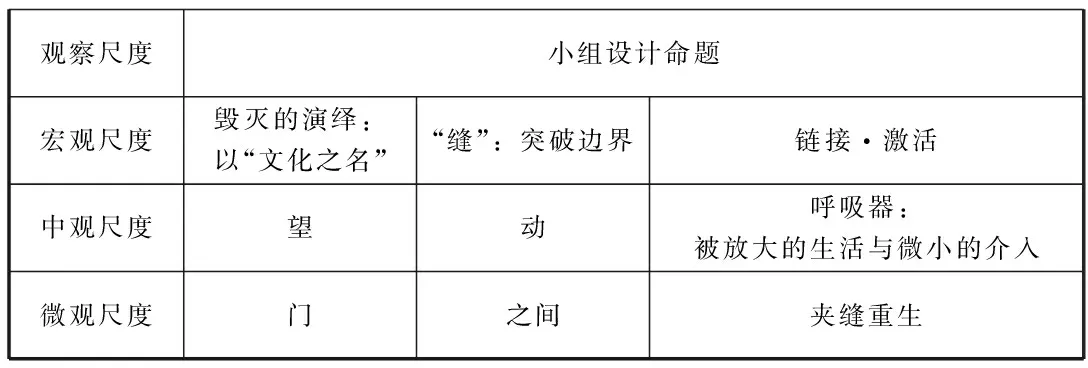

在宏观、中观及微观的观察尺度之下,各组内的三个小组根据不同的切入点,提出了各自的设计策略及解决方式。

观察尺度小组设计命题宏观尺度毁灭的演绎:以“文化之名”“缝”:突破边界链接·激活中观尺度望动呼吸器:被放大的生活与微小的介入微观尺度门之间夹缝重生

1.宏观组

宏观组偏重于对整体尺度范围内空间的思考,师生重点关注了一定区域内文化的在地性、空间的网络性以及空间的再生长性。

在“毁灭的演绎”作品中,通过搭建“燃烧——抛弃生活”、“浇灭——文化包装、”“泼洒——文化过度”、“毁灭——虚假文化”的序列关系,展现了对文化、对演绎、对介入、对发生等的思考。通过被放大化、戏剧化的场景构建,引发对街道本源性文化的思考。

在“缝”作品中,设计提出了“打破”和“生长”的概念,采取重置网络体系的方法,从不同角度切入并建立节点,改善空间中“被挤压”、“被孤立”的状态,主动化场地与周边环境间的关系。同时,还利用追踪网络体系的裂变生长过程,用单线发展再形成网络的手法来突破边界,在现有的缝隙中获得新生。

在“链接·激活”作品中,设计从“故事Story、生境Living Environment、视线Sight、惊喜Surprise、生长Growing、对比Contrast、慢生活Slow Life”这七个关键词出发,构建了多个展现场地感知的立方体形态,寓意对空间再生力量的思考。试图用设计去引发人们对现状场景的思考:东边是光怪陆离的狭窄巷道,西边是充满人间烟火的热闹城市。情境中,他们既是一体,也是分支。人与空间的关系,空间与空间的关系,均聚焦于此。

2.中观组

中观组侧重于对中观区域内的空间体验及视线研究,强调通过空间的重塑改善区域内的行走体验、视线体验和生活体验。

在“望”作品中,设计围绕高差与景观,利用场地高差形成了多维度空间。通过多个选点,形成仰视、平视、俯视等多角度的观望视线,构建“出挑俯望、架空遥望、亭台雅望、街景三望、连结张望、凝眸独望、架高叠望、双景交望、云霓之望、上下之望、倚山悬望、栖山环望”等视觉交流途径。

在“动”作品中,针对场地内三处具有特殊性的行为场所:街巷、山地与断崖,进行“爬、滑、坐”等行为及空间的设计,探讨人的行为与空间塑造间的互动关系。设计试图以积极性活动行为的产生,激发场地空间活性。

在“呼吸器”作品中,设计尊重并放大场地居民的原有生活的温度,利用微小介入的方式解决温暖氛围中亟待解决的生活问题。通过在部分街区利用底层架空的方式促进外部交流,以及利用共享的基础设施和田地改善生活氛围,利用两种不同的策略促进社区对外和对内的双向活力。

3.微观组

微观组强调对于细微空间的关注,利用原始的材料、原始的环境、原始的空间,通过重组构建新的社区体验及社区生活,从微观处实现街区的重生。

在“门”作品中,设计关注场地中“门”的要素,借喻“门”阐释当地人对场地的情感寄托。一道门的内外两侧,不仅分割了内外空间,更是对未来和现在、对生长和激变的多种可能性的隔断。展览中通过展现多种不同形式的门及其附属的建筑空间,表述了对不同空间的多样感受。

在“之间”作品中,设计是一场超越简单修缮范畴的实验,旨在引导参与者重新审视财富、舒适与幸福。同时,强调居民参与,强化共享空间的建构,包括:市场空间、工匠空间、观展空间、共享花园、观演空间等,形成多个适应未来生活需求的“未来院子”。

在“夹缝重生”作品中,设计从发现老物件的价值出发,选择“木、砖、瓦、竹、石等”基础材料,探讨其形态、色泽、机理、质感与功能美,挖掘材料与街巷历史之间的关系。同时,结合人对街道环境和建筑形象的感知体验,利用基地内传统老物件对院落环境进行空间氛围的强化,做出“重生”的设计回应。

五、观察与启示

(一)强调观念教学

对于亚洲工作坊的短周期教学来说,“观念性教学”是工作坊的重要教学内容之一,如何引导学生设计观念的形成至关重要。面对特征不一的设计场地,一方面需要引导学生在短时间内准确的观察问题、梳理问题、提炼问题,另一方面,更要重视学生在提出应对设计策略时的针对性、准确性和凝练性。

(二)侧重空间实验

基于对“从设计到建造”理念的强调,工作坊旨在引导学生实现对空间问题的深入探讨和思考。同时,工作坊还鼓励学生进行多种的空间建造实验,试图以实验的方式去思考城市,以实践的方式去感知城市。

(三)重视师生互动

一直以来,亚洲联合设计工作坊十分重视校际间师生的互动交流。通过利用混合性分组的模式,实现各小组内的学生及导师构成的多元化,从而提高师生在工作坊期间与多个不同院校师生间交流的可能性。