1988—2015年三峡库区典型流域土壤侵蚀强度时空变化

——以大宁河流域和梅溪河流域为例

李睿康,李阳兵, 2,*,文 雯,周亚琳,梁鑫源,刘雁慧

1 重庆师范大学地理与旅游学院, 重庆 401331 2 三峡库区地表过程与环境遥感重庆市重点实验室, 重庆 401331

土壤侵蚀演变与区域地理环境密不可分[1]。如高峰等通过对地形位指数和分布指数的研究,发现钦江流域土壤侵蚀强度随着高程、坡度的增加先增后减,在350—500 m、>35°出现最大值[2];赵明松等发现1980—2010年间安徽省土壤侵蚀加剧和减弱的面积以200—500 m及15°—25°区域最大[3];姚志宏等认为1975—2006年间,孤山川流域中度以上的土壤侵蚀主要发生在高程1070—1300 m处,在坡度上对应于15°—25°的陡坡地[4];同时也发现,广东省土壤侵蚀主要分布于花岗岩,紫红色砂岩、泥页岩及碎屑岩类母岩上[5]。三峡库区作为中国水土流失最严重地区之一[6],其生态安全将直接影响到长江上游乃至整个长江流域的经济社会可持续发展[7]。赵岩洁等分析草堂溪流域高程、坡度、土地利用与土壤侵蚀关系[8];俱战省等从坡度和土地利用类型两方面分析菱角塘流域土壤侵蚀的空间分布特征[9];吴昌广等认为,500—1000 m高程带对三峡库区土壤侵蚀的贡献最大,且15°—25°、25°—35°、>35°坡度带上的平均侵蚀模数均高于库区平均水平[10];但Chen等认为三峡库区香溪河流域的土壤侵蚀主要发生在海拔2000 m和坡度25°以下[11]。

一般而言,土壤侵蚀程度随着高程、坡度的变化先增后减,在某一范围内达到最大值,母岩不同,土壤侵蚀的分布也存在空间差异性。由此可见,高程、坡度及岩性耦合下的土地类型不同,土壤侵蚀演变空间分布必然不同。然而目前研究多考虑单一地理环境要素影响下的土壤侵蚀演变,侧重于分析不同高程(或坡度)条件下土壤侵蚀的空间分布及演变,有关高程-坡度-岩性耦合下土地类型的土壤侵蚀时空格局演变较少,而这对于自然因素耦合条件下土壤侵蚀演变研究具有极其重要的意义。因此,本文以探析不同土地类型下土壤侵蚀强度演变及其空间差异性为目标,重点在于揭示高程、坡度及岩性不同组合类型的土壤侵蚀时空演变规律,探究高程、坡度、岩性三者共同作用下的典型流域土壤侵蚀演变差异性,并探索其对土壤侵蚀演变的启示作用,以期对土壤侵蚀治理提供科学的理论基础。

1 研究区概况

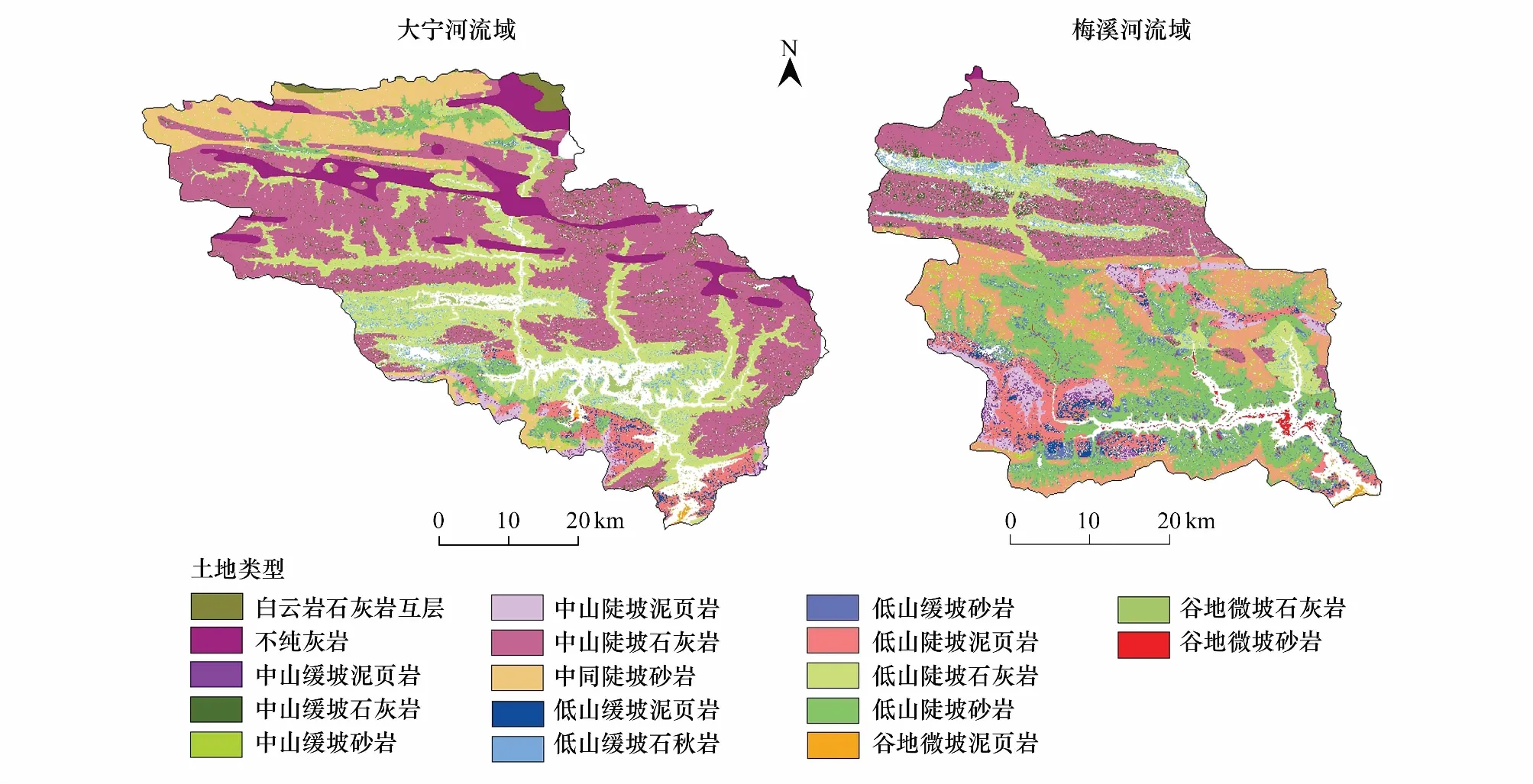

《三峡库区近、中期农业和农村经济发展总体规划》将库区分为库首、库腹和库尾,其中库腹区包括重庆市万州区、涪陵区、丰都区、开州区、忠县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县、武隆县和石柱县[12]。大宁河流域和梅溪河流域(图1)均位于三峡库区腹地奉节、巫山和巫溪等区县,自然地理环境具有一定的相似性,即位于大巴山弧形褶皱带,且以中低山为主,山高坡陡,地形条件复杂,岩石发育广泛,亚热带湿润气候区,夏季多暴雨且降雨较为集中。加之两流域均为传统农耕区,坡耕地分布范围较广。在复杂地理环境的影响下,伴随着强降雨的冲刷,成为土壤侵蚀集中分布区。与此同时,大宁河流域以喀斯特地貌为主,梅溪河流域以喀斯特-非喀斯特地貌为主,因此选择具有不同地理背景的两流域进行土壤侵蚀演变比较研究具有一定的典型性和代表性。大宁河流域位于31°03′54″N—31°44′01″N,109°01′22″E—110°09′05″E之间,全长142.7 km,流域面积4200 km2。地势北高南低,地形山高谷深,落差悬殊,其中海拔>800 m的面积占流域总面积的73.06%,坡度>25°面积占流域总面积的69.7%;喀斯特地貌广泛发育,石灰岩广布。梅溪河流域位于31°02′39″N—31°32′43″N,108°56′22″E—109°33′38″E之间,全长112.8 km,流域面积1928 km2。地势东中西高,南部低,大于800 m高程面积占流域总面积的74.28%,坡度>25°坡度面积占流域总面积的51.01%,地层古老,砂岩和石灰岩分布广泛。

图1 研究区地形与岩性Fig.1 Topography and lithology of the study area

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

研究区基础遥感影像来源于1988年(时相为5月18日)、2010年(时相为5月5日)和2015年(时相为5月9日)的TM遥感影像和2000年(时相为4月28日)的CBRS影像,其中TM影像空间分辨率为30 m,CBRS影像为17.5 m。借助ENVI 软件对影像进行几何校正,并选择4,3,2波段进行波段融合。在非监督分类的基础上通过人机交互解译,并依据土壤侵蚀强度分类分级标准[13]及现有研究成果[14- 17],结合流域土地利用、坡度和植被覆盖度等数据,将流域土壤侵蚀分为微度、轻度、中度、强烈、极强烈和剧烈六大类(表1)。为保证数据的精确性,本文借助高分辨率遥感影像(2.5 m分辨率)对研究区土壤侵蚀数据进行验证。于2016年3月及8月份深入研究区对结果选点验证,使解译精度达到85%以上。流域各时段土壤侵蚀类型如图2所示。

2.2 高程、坡度重分类

在30 m分辨率DEM数据的基础上,利用ArcGIS中的Spatial Analyst Tools,通过栅格计算和Slope[18- 20]分析工具,结合1∶50000地形图等高线和局部实地对比,提取两流域修正后的坡度数据,结合流域地形实际情况,将两流域坡度进行重分类为0°—8°、8°—15°和>15°等3个坡度带,并将其转换为矢量数据。流域坡度因子修正公式为:

与此同时,借助ArcGIS中的3D Analyst Tools工具对两流域DEM数据进行分类,分为<500 m、500—1000 m和>1000 m的3个高程带,并通过Conversion Tools将其转换为矢量数据。

表1 研究区土壤侵蚀分级分类标准

图2 1988—2015年流域土壤侵蚀类型图Fig.2 Map of soil erosion type in watershed from 1988 to 2015

分级Class高程带/mElevation zone地貌分级Geomorphologic classification坡度带/(°)Slope zone坡度分级Slope classification1<500谷地0—8微坡2500—1000低山8—15缓坡3>1000中山>15陡坡

2.3 流域土地类型划分

所谓土地类型,是指地球表面某一区域包括地形、地貌、水文、土壤等全部自然要素在内相互作用而形成的统一体,多用于反映中小尺度地域分异规律[21]。一般而言,因流域高程、坡度和岩性等自身差异条件的存在,导致土壤侵蚀分布演变不尽相同。因此,为反映流域高程-坡度-岩性耦合下的土壤侵蚀分布与演变差异性,本文在参考前人研究[17,21- 22]的基础上,结合区域实际情况,以“地貌+坡度+岩性”的命名方式对流域土地类型进行划分(图3)。在表2和图3的基础上,借助ArcGIS中的Intersect工具,对两流域的高程、坡度和岩性叠加的基础上,按照其面积占比大小进行降序排列,并将其面积占比累积大于83%的土地类型单独提取出来作为两流域主要土地类型,结果如表3所示。由于两流域背景条件的差异性,土地类型并不完全相同,其中同类型所代表的含义是相同的。对两流域主要土地类型土壤侵蚀进行研究,一方面可反映两流域内部主要土地类型的土壤侵蚀分布与演变的差异性,同时突出了两流域间土壤侵蚀空间分布演变的比较性差异,为流域土壤侵蚀治理提供切合实际的参考。

图3 研究区土地类型Fig.3 Land type of study area

序号Number大宁河流域 Daning River Watershed梅溪河流域 Meixi River Watershed土地类型Land type面积/km2Area面积占比/%Area percent土地类型Land type面积/km2Area面积占比/%Area percent1中山陡坡石灰岩1670.9539.94中山陡坡石灰岩411.9021.372低山陡坡石灰岩759.0118.14低山陡坡砂岩400.5920.783中山陡坡砂岩403.769.65中山陡坡砂岩324.9816.864不纯灰岩324.357.75低山陡坡石灰岩148.567.715低山陡坡砂岩129.633.10低山陡坡泥页岩108.895.656低山陡坡泥页岩99.772.38中山陡坡泥页岩72.063.747中山缓坡石灰岩83.692.00低山缓坡砂岩58.143.028低山缓坡石灰岩62.181.49低山缓坡石灰岩38.672.019中山陡坡泥页岩41.981.00中山缓坡石灰岩37.741.96以上累计Total accumulative3575.3385.46以上累计1601.5383.1

2.4 土壤侵蚀强度综合指数

引入土壤侵蚀强度综合指数来分析研究流域土壤侵蚀的综合程度[23],具体公式为:

式中,Wij为i土地类型第j级土壤侵蚀强度分级值,Aij为两流域i土地类型第j级土壤侵蚀强度面积占比,为便于研究,将土壤侵蚀分级值按土壤侵蚀强度由弱到强依次设置为1,2,3,4,5,6,为方便结果的统计,将其扩大100倍。

2.5 基于蜂巢网格的冷热点分析

为反映两流域的各土地类型的土壤侵蚀空间分布集聚状况,本文首先建立面积为3 km2的蜂巢网格(图4)。在此基础上通过Getis

为便于解释与比较,对其进行标准化处理:

图4 两流域3 km2蜂巢网格Fig.4 Honeycomb grids of 3 km2 in two watersheds

3 结果分析

3.1 流域土壤侵蚀强度动态变化

图5 两流域土壤侵蚀强度变化Fig.5 Change of soil erosion rate in two basins

首先通过土壤侵蚀强度综合指数来反映两流域土壤侵蚀总体变化状况。从图5中可以看出:1988—2015年,两流域土壤侵蚀强度综合指数呈现波动下降趋势,这说明两流域土壤侵蚀整体呈现好转趋势。通过比较发现梅溪河流域土壤侵蚀强度综合指数略高于大宁河流域,说明大宁河流域总体土壤侵蚀状况略好于梅溪河流域,这与梅溪河流域人口众多,农业生产活动发达有关。1988—2000年,两流域土壤侵蚀强度综合指数略有增加,主要是由于三峡库区移民后靠使得区域大量林、草地被迫开垦为耕地,人类活动使得土壤侵蚀有所加强。2000—2015年,尤其是2010年之后,两流域土壤侵蚀强度指数下降趋势较为明显,这说明库区在经济发展的同时已经开始注重生态环境保护,土壤侵蚀状况总体呈现好转趋势。

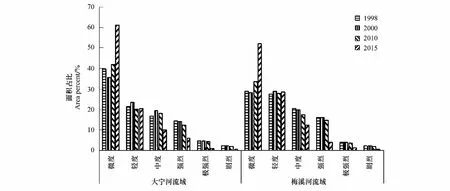

两流域土壤侵蚀土壤侵蚀强度指数的差异性与各侵蚀强度面积占比有关,计算各侵蚀强度面积占比的变化可解释大宁河流域土壤侵蚀状况为何好于梅溪河流域。为此,本文在图2各时段土壤侵蚀类型图的基础上利用土壤侵蚀面积占比变化来分析两流域不同侵蚀强度动态演变特征。在对两流域各强度侵蚀面积进行统计的基础上,通过计算两流域各时段不同强度土壤侵蚀面积与各时段土壤侵蚀总面积的比值便可得到土壤侵蚀面积占比(图6)。由图6可知,1988—2015年两流域土壤侵蚀面积占比随侵蚀强度的增加而呈现单调递减的趋势,且梅溪河流域轻度、中度和强烈侵蚀面积占比大于大宁河流域。且随着时间的变化,两流域除中度侵蚀面积占比不一致外,其余侵蚀具有一致性,即为微度侵蚀占总面积的比值呈现“先减后增”、轻度占总面积比值呈现“先增后减”、强烈及其以上占总面积比值呈现“持续减少”。就中度侵蚀而言,其面积比值在大宁河流域呈现“先增后减”趋势,在梅溪河流域则呈现“持续减少”趋势。

图6 流域土壤侵蚀面积占比Fig.6 The soil erosion area percent of basins

为了检验数据的准确性和结论的可靠性,本研究还与2005—2012年的重庆市土壤侵蚀公报结果进行了比对。由于流域边界与行政边界不一致,本研究通过巫溪县和奉节县的土壤侵蚀数据来反映两流域土壤侵蚀规律的准确性。研究时段内巫溪和奉节县土壤侵蚀面积占比以中度及其以下为主。2005—2012年,巫溪县各侵蚀面积占比表现为:轻度以下、极强烈以上有所增加,中度和强烈有所减少,这说明,土壤侵蚀主要由中度向其他类型转移,且好转趋势明显。奉节县则表现为:除轻度、极强烈和剧烈侵蚀有所增加外,其余侵蚀类型均有所减少,这说明土壤侵蚀总体由微度、中度和强烈向其他类型转移,且主要呈现好转趋势。通过对比发现,巫溪县土壤侵蚀状况好于奉节县。这与奉节县人口多、农业活动发达有关。这与两流域的研究结论一致,即梅溪河流域土壤侵蚀程度大于大宁河流域。究其原因大宁河流域大部分位于巫溪县境内人类活动强度较小,农业活动相对落后,梅溪河流域海拔相对较低,农业活动发达,人类活动强度较大。

图7 2005—2012年巫溪和奉节土壤侵蚀面积占比Fig.7 The soil erosion area percent of Wuxi and Fengjie County from 2005 to 2012

3.2 流域土壤侵蚀强度空间分布变化

图8 两流域1988—2015年土壤侵蚀集聚分布状况Fig.8 Distribution of soil erosion from 1988 to 2015 in the two watersheds

3.3 流域土壤侵蚀演变对土地类型的响应

前文虽综合比较了两流域土壤侵蚀的数量和空间分布状况,并未从时间序列上反映两流域各时段土壤侵蚀的动态演变规律。故有必要深入探析不同土地类型下的土壤侵蚀演变和同一土壤侵蚀强度下不同土地类型的土壤侵蚀演变状况。

3.3.1 不同土地类型的土壤侵蚀强度指数变化

将两流域土地类型数据与1988—2015年各时段土壤侵蚀数据叠加,分类统计各土地类型土壤侵蚀面积占比变化,并结合土壤侵蚀强度指数的计算公式便可得到两流域1988—2015年不同土地类型土壤侵蚀强度变化(图9)。由于地形和岩性等自然条件的差异性,土地类型不同,土壤侵蚀程度也不同。1988—2015年,大宁河流域以中山陡坡石灰岩和低山陡坡石灰岩地区土壤侵蚀程度严重,梅溪河流域以低山陡坡砂岩和中山陡坡石灰岩地区侵蚀强度指数较大。具体来看,大宁河流域土壤侵蚀强度表现为:陡坡区强于缓坡区,中山区强于低山区,石灰岩区强于砂岩区和泥页岩区;梅溪河流域不同土地类型土壤侵蚀强度表现为:低山区强于中山区;陡坡区强于缓坡区;砂岩区强于石灰岩区和泥页岩区。该分布规律的形成一方面与大宁河流域为喀斯特流域,梅溪河流域为喀斯特-非喀斯特组合流域这一自然背景条件有关,另一方面也说明了梅溪河流域人口较多,农业活动发达,大宁河流域人类活动较少。

就同一土地类型来看,1988—2015年,两流域各土壤侵蚀面积占比总体随着时间的变化而逐渐减少,土壤侵蚀呈现好转趋势,且土壤侵蚀发生由强向弱转移的特点。大宁河流域土壤侵蚀面积占比随着土壤侵蚀强度的增加呈现出“减-增-减”、“持续减少”和“增-减-增-减”3种类型,梅溪河流域呈现“增-减”、“持续减少”、“减-增-减”3种类型。到2015年,两流域土壤侵蚀面积占比随着土壤侵蚀强度的增加均呈现“持续减少”的特点,各土地类型土壤侵蚀向好的方向转变。

图9 1988—2015年两流域不同类型区土壤侵蚀强度变化Fig.9 Changes of soil erosion intensity in different areas of two watersheds in 1988—2015

3.3.2 不同土地类型的土壤侵蚀等级演变

为反映两流域不同土地类型的土壤侵蚀等级演变状况,首先对研究时段内微度、轻度、中度、强烈、极强烈和剧烈等各强度图斑进行提取并统计面积大小。在此基础上,对各侵蚀强度下的不同土地类型图斑进行提取并统计面积大小。最后通过计算各时段各强度下不同土地类型的面积占该时段对应土壤侵蚀强度总面积的比值便可得到1988—2015年两流域不同土地类型土壤侵蚀面积占比变化状况(图10)。由图10可知:

就微度侵蚀而言,两流域各土地类型土壤侵蚀演变包括“先减后增”和“持续增长”两种类型。其中大宁河流域除低山缓坡石灰岩土壤侵蚀面积占比持续增加外,其余土地类型均为“先减后增”型;梅溪河流域低山地区表现为先减后增,中山以上地区土壤侵蚀面积占比持续增加。

两流域轻度侵蚀演变主要有3种类型:先减后增型、先增后减再增型及先增后减型。“先增后减型”分布于大宁河流域的低山缓坡石灰岩、低山陡坡石灰岩、低山陡坡泥页岩和梅溪河流域的低山缓坡砂岩、低山陡坡石灰岩、低山陡坡泥页岩等土地类型;“先增后减再增”的土地类型有大宁河流域的低山陡坡砂岩、中山缓坡石灰岩、中山缓坡砂岩地区。“先增后减型”分布于大宁河流域的中山陡坡石灰岩、中山陡坡砂岩、不纯灰岩和梅溪河流域的中山地区。

两流域中度及其以上的土壤侵蚀演变包括持续减少和先增后减两种类型。两流域低山地区以持续减少为主,两流域中山地区及大宁河流域的不纯灰岩地区土壤侵蚀演变表现为先增后减型。

图10 1988—2015年两流域不同土地类型土壤侵蚀面积占比变化Fig.10 Variation of soil erosion area in different land types in two watersheds in 1988—2015

4 讨论

土地类型是基于自然因子的土地整合类型,当人类活动作用于土地类型时,便会产生不同的土地利用方式。为更好地揭示土壤侵蚀演变机理,论文在探讨土地类型与土壤侵蚀关系的基础上,结合流域的土地利用类型解释各土地类型土壤侵蚀强度差异的原因。

为反映土地利用变化及其政策驱动对两流域土壤侵蚀演变的作用机制状况,本研究以时间轴序列为主线,分析总结了两流域1988、2000和2010年等重要时间节点前后土地利用变化状况,并结合现有的研究成果,归纳了库区腹地1988年以来重要国家重大方针、政策[27],以便反映政策驱动下的土地利用变化对土壤侵蚀演变的作用机制,如图11所示。结合现有的研究成果[28]及野外调研的实际状况来看,大宁河、梅溪河两流域土地利用类型主要表现为:1988年,低山地区土地利用方式以耕地为主,林地面积次之;陡坡地区主要以草灌为主,耕地次之;石灰岩区和砂岩区均以草灌为主,耕地次之。1988—2000年,低山地区旱地和建设用地增加,林业用地少,且林地面积低于旱地,高于建设用地;陡坡地区土地利用方式以草地为主,但灌木面积有所减少,耕地和林地面积有所增加;石灰岩地区草灌面积减少,耕地面积增加,并超过草灌面积;砂岩地区耕地和林地面积变化不大,主要表现为灌木林向有林地的转变。该时段耕地的增加一方面与库区冻结占用耕地,追求耕地总量动态平衡有关,同时一二期移民及其安置政策等的实施对土地利用及其影响下的土壤侵蚀演变具有一定的影响。2000年之后,低山地区耕地和林地面积较前一阶段有所减少,建设用地进一步增加,但仍以耕地为主;陡坡地区耕地有所减少,林地面积有所增加,建设用地变化呈现出波动性增加的特征。建设用地与林地的增加,与库区水位抬升,部分城镇整体搬迁、三期移民的开展有关。与此同时,移民后期的生态经济建设也使得耕地减少,林地相对增加。

范丽丽等[29]通过土壤侵蚀综合指数的计算发现,大宁河流域各土地利用类型下土壤侵蚀强度由强到弱表现为:陡坡旱地>山地旱地>中度覆盖草地>高覆盖度草地>低覆盖度草地>平原水田>丘陵旱地>山地水田>平原水田>疏林地;冯永丽[30]通过土壤侵蚀面积占比变化的计算发现,梅溪河流域1988—2010年,中度及其以下的土壤侵蚀类型主要分布于疏(灌)林地、灌丛草地、园地、有林地和建设用地,中度以下土壤侵蚀以耕地为主,疏(灌)林地次之。由此可见,两流域土壤侵蚀表现为旱地>水田>灌木>草地>林地>建设用地,流域土壤侵蚀以坡耕地和灌木分布最为集中,且随着耕地面积的减少,土壤侵蚀总体好转[27]。一般而言,耕地布设的坡度较高,且缺乏较好的水土保持措施,土壤易被侵蚀;耕地退化而来的灌丛,因表土植被覆盖度低,其侵蚀程度相对严重。从岩性状况来看,石灰岩坡地土-石间缺乏过渡层土壤易侵蚀,砂岩和泥页岩区易被开垦为耕地,土壤侵蚀严重。

5 结论

本研究选取三峡库区典型流域大宁河流域和梅溪河流域为研究区,将地形地貌和岩性因子结合起来,研究组合下各土地类型土壤侵蚀时空演变差异性。研究发现:(1)尽管两流域土壤侵蚀分布具有差异性,但土壤侵蚀程度总体呈现好转趋势;(2)就两流域土壤侵蚀空间数量变化而言,大宁河流域土壤侵蚀状况优于梅溪河流域,且中山陡坡石灰岩区为两流域土壤侵蚀变化热点区;(3)两流域不同土地类型土壤侵蚀演变在坡度和岩性上具有相似性,在海拔上具有差异性,总体而言主要分布于中山陡坡石灰岩和砂岩区;在同一土壤侵蚀强度下,两流域不同土地类型土壤侵蚀演变具有一定的相似性;(4)本研究仅从土地类型与土壤侵蚀角度探讨了流域土壤侵蚀的演变规律,关于土壤侵蚀与土地利用转型、乡村转型的耦合关系将是未来需要加强的地方。