中美公共政策扩散路径的比较分析*

内容提要 公共政策扩散研究关注于扩散的触发机制、路径和基本规律,是政策过程研究的重要领域。中美两国政策扩散具有共性特征,可清晰地识别出学习、竞争、强制、模仿四种共性的触发机制。不同之处在于,美国政策扩散的横向互动更为活跃,受选举周期的影响较为显著,联邦政府发挥的作用更为间接。比较而言,在中国政策创新的扩散过程中,中央政府发挥着主导性作用,并通过试点推广、吸纳推广、强制推行、官员异地交流等途径,加快推进政策创新的扩散。中国府际关系的制度安排可抑制地方利益对政策扩散的阻碍,但受制于地方政府的学习能力和策略性行为。

公共政策扩散研究起源于20世纪60年代,聚焦于新政策如何在不同层级、不同区域的政府之间进行传播。经过半个世纪的发展,政策扩散研究形成了大量成果。早期的政策扩散研究以美国学者为主,关注于美国政府系统中的政策扩散现象,包括政府之间的横向及纵向扩散机制,州政府被视为“政策创新的实验室”。近年来,政策扩散也已成为中国政策过程研究的热点领域,这方面的中英文论文发表都有明显增加。本研究分别选取中国和美国政策扩散研究的代表性文献,通过文献分析和过程比较,展现两国政策扩散机制的共性特征,识别不同制度环境下各自的独特路径,剖析中国政府推进政策扩散的有效制度安排。

公共政策扩散的触发机制

公共政策扩散是指一项政策创新从一个政府层级、部门或地区传播到另一个政府层级、部门或地区的过程。沃克尔(Jack L.Walker)提出,政策创新不同于政策发明,是指一个政府首次采纳某项政策,无论其他政府之前是否已经采用过①。罗杰斯(Everett M.Rogers)认为,创新的扩散是指在特定时间段内,通过特定学习渠道,在特定社群中进行传播交流的过程②。埃文斯(Mark Evans)将政策创新的扩散界定为某个部门或层级的政策知识被应用到其他部门或层级治理的发展过程③。斯特朗(David Strang)提出,政策创新的扩散可理解为公共政策在空间上发生了转移④。

公共政策扩散发生在特定的制度环境中,府际关系的制度安排直接影响着政策扩散。在中央集权体制下,中国中央政权对地方各级政府具有直接领导权,国家治理通过多层次的委托代理关系进行运作。中央也赋予地方一定自主权,支持地方政府开展政策试验,从中识别更有效的政策安排。对于中央认可的政策创新,中央政府可通过行政手段在全国范围内予以推广,抑制地方利益对新政策的阻碍。在复合分权体制下,美国联邦与州、地方之间不具有隶属关系。联邦政府的政策制定受到多元利益集团及其博弈的影响,总统有意采纳州和地方政府的政策创新,也可能遇到利益集团的强力阻挠,导致政策议程被悬置起来。美国各州的政务官由选民直接选举产生,联邦政府无权直接干预州政府的政策制定,只能通过间接手段影响州政府采纳新政策,各州倾向于采纳迎合选民偏好的新政策。

马什(David Marsh)、沙曼(J.C Sharman)总结前人的研究成果,提出政策扩散主要有学习、竞争、强制、模仿四种触发机制,受到后续学者广泛引用。学习是一种目标导向、自愿采纳的模式,当决策者面临较为凸显的社会问题时,会主动搜寻信息,有选择地借鉴其他政府的政策经验。竞争主要是指不同区域的地方政府为了谋求发展、获得选民支持开展的经济竞争、公共服务竞争。强制是指上级政府通过特定的领导机制,包括政治激励、行政命令等,促使下级政府采纳某项政策创新。模仿是指本地政府移植或复制其他政府的新政策,以获得更多的正当性,决策者关注的是其他政府出台的新政策,而不是新政策可能带来的绩效⑤。

梳理美国制度环境下政策扩散的研究文献,可以清晰地看到,政策扩散的触发机制主要有学习、竞争、强制、模仿几种类型。(1)学习机制。波姆科(Frederick J.Boehmke)和威特默(Richard Witmer)提出,美国广泛存在的社会学习机制促进了创新政策在不同政府间的扩散。决策者借鉴其他政府的创新经验,获取关于政策变迁的额外信息,降低决策成本,弱化政策变迁的风险⑥。(2)竞争机制。亨利(Nicholas Henry)提出,州政府为了吸引资金、技术、劳动力等生产要素在本地集聚,带动当地经济发展,会竞相提供更优质的公共服务,吸引更多居民“用脚投票”,争取更多纳税人支持,从而提升财政汲取能力⑦。(3)强制机制。道格维茨(David Dolowitz)和马什认为,政策扩散的强制机制可分为直接强制扩散(direct coercive transfer)和间接强制扩散(indirect coercive transfer)。由于联邦政府对州政府缺少政策强制力,直接强制扩散的影响力较弱,主要通过联邦法案、联邦监管、联邦政治活动等手段,间接影响州政府和地方政府的决策取向⑧。(4)模仿机制。施潘(Charles R.Shipan)和沃尔登(Craig Volden)提出,模仿不同于学习,它不是对政策问题、政策目标、政策工具深思熟虑后进行的采纳。例如小城市希望自身在政策创新、公共服务提供上与大城市保持一致,有意采纳与大城市相似的公共政策,并不思考新政策在本地的适用性⑨。

检视中国制度环境下政策扩散的研究文献,可以看到与美国制度情境下类似的触发机制。(1)学习机制。王浦劬、赖先进梳理了中国政策扩散的四种学习模式:向领先国家学习、向国内发达地区学习、向政策领先地区学习、向历史上的政策学习⑩。朱旭峰和赵慧剖析了中国政策创新扩散中的“自下而上”学习机制,表现为中央政府汲取地方政策的成功经验、总结地方政策的失败教训。(2)竞争机制。中国地方政府主要基于三种动机展开竞争:一是为了获得先行先试权而竞相争夺政策试点资格;二是为了促进当地经济增长而争夺优质生产要素;三是在“晋升锦标赛”作用机制下,地方官员为了获得职位升迁机会而竞相开展政策创新。(3)强制机制。一方面,中央政府通过行政指令,要求地方政府推行中央制定的法规、规章、政策;另一方面,中央领导人通过批示、讲话、视察等活动释放新的政策信号,中央重要会议传递出新的政策导向,也会对地方政府决策产生影响。(4)模仿机制。在中国治理中,一方面,地方政府具有较强意愿模仿在政治、经济、文化等方面具有相似性的先进地区的创新行动;另一方面,地方政府之间也存在逐级模仿现象,如地级政府模仿省级政府的政策方案,这种模仿行为缺少理性的政策分析,政策扩散的目的在于谋求正当性,而不是实际绩效。

可见,中美两国政策扩散的触发机制具有共性特征,这种动因可能来自采纳者的主动学习或跟风模仿,可能是竞争机制的结果,或者是上层政府对下层政府的强制干预或间接影响。有学者提出,政策扩散也可能是社会建构的结果,在焦点事件、公众舆论的影响下,一项新政策可能在短时间内迅速扩散开来。需要指出的是,社会建构在政策扩散中发挥的作用,仍需要通过学习或模仿机制来实现。政策扩散发生于不同政府之间,府际关系的制度安排对政策扩散的具体路径具有显著影响。中美两国不同的府际制度安排形塑了差异化的政策扩散路径,在实践中形成了促进创新扩散的不同运作手段。

美国府际政策扩散的主要路径

美国是联邦制国家,政府系统有联邦政府、州政府、地方政府三类,分别具有各自的政策权威和管辖领域。美国宪法规定,联邦政府只享有宪法明确列举的授予权力,未列举的保留权力归各州所有,各州政府具有独立的立法、司法、行政权。因而,联邦对州不具有直接的领导权,无权命令州政府采纳新政策,只能间接地施加有限影响。到了20世纪30年代,为了应对经济危机,罗斯福总统推出“新政”,联邦政府提出一系列公共项目,并提供经费补助,支持州和地方政府申请联邦项目。这一改革被称为“水龙头式的联邦主义”(water tap federalism)。约翰逊总统推出的“伟大社会计划”也采取了类似政策,鼓励州和地方政府为获得联邦项目展开竞争。到了20世纪70年代,联邦监管开始扩散到州政府和地方政府,包括国会的立法、行政规制、联邦法院有关州和地方政府的裁决。有学者指出,在这一时期,影响州和地方政府的联邦法规的数量达到几百项之多;联邦法院系统曾在一年内做出了100多个有关州政府和地方政府的裁决。联邦政府也通过行政指令推进政策扩散,这些指令通常与联邦拨款密切相关,接受联邦财政支持的州和地方政府要完成联邦提出的政策目标。但是,州和地方官员普遍认为“联邦行政命令过于详细,存在不必要的难度”,1999年联邦政府问责局的一份研究中提道:联邦机构的法规制定活动对州政府的影响甚微。

相较于联邦与州政府的关系,各州对地方政府的影响力更大,州政府对政府间项目的管控力度也比联邦政府更为严格。根据“狄龙法则”(Dillon’s rule),地方政府是“州政府的附属物”,地方政府除了州政府授予的自由外,没有其他自由,州政府宪法和州议会明确规定地方政府可行使哪些权力。州立法机构制定的政策方案,直接影响着地方政府的财政、权力、决策程序。

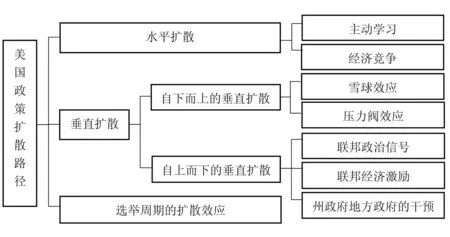

美国府际关系的制度安排深刻影响着政策扩散路径:第一,州政府互相独立、各自为政,联邦政府对州政府的政策扩散以间接影响为主;第二,州政府对地方政府的政策扩散有更为直接的影响;第三,州政府之间、地方政府之间具有广泛的府际互动网络,跨域公共事务的合作治理较为普遍,政府之间的横向政策扩散较为活跃;第四,州、地方政府在公共服务提供、政府绩效评估等领域不断推进政策创新,随着时间推移,州和地方的很多创新被联邦政府采纳,用于联邦层次的公共事务治理。总结学者们对美国政策扩散路径的研究,主要有以下四种路径。见图1。

图1 美国府际政策扩散的主要路径

第一,政府间的水平扩散。施潘、沃尔登提出美国公共政策的水平扩散有两种途径:一是主动学习其他地方的新政策。在遇到决策难题时,决策者为了简化政策方案设计的任务,会从其他地方的成功经验中寻求替代性方案。对于新的政策方案来讲,由于尚未实施,无法检验其实际绩效状况。对于决策者来讲,他们总是倾向于学习其他地方的成功政策。二是邻近地区的经济竞争引发政策扩散。当决策者察觉到来自邻近地区实施的新政策取得显著绩效后,会倾向于采纳类似的政策。例如,州政府之间在福利政策上展开竞争,地方政府在教育、基础设施建设、最低工资等方面展开政策竞争。

第二,自下而上的垂直扩散。施潘、沃尔登对美国三项禁烟政策的扩散进行分析,提出“自下而上的联邦主义”(bottom-up federalism),地方和地区的经验会成为联邦或州政府的决策信息。这种自下而上的政策扩散会形成“雪球效应”(snowball effect),促进联邦采纳州的创新政策。地方政府创新也会在一定程度上抑制州政府的政策创新,当地方政府的某项政策取得成功,有效解决了政策问题时,上级政府会把精力放在其他未解决的事情上,其采纳该项政策的可能性就会较低,这被称为“压力阀效应”(pressure value effect)。政府绩效评估在美国政府间的应用,是自下而上垂直扩散的一个典型案例。1907年,纽约市政府率先应用绩效评估技术,明显提高了公共服务效率。随后,联邦政府于1912年成立了经济与效率委员会,将纽约市绩效评估的方法运用到联邦政府绩效管理中。自下而上的政策扩散促进了地方创新经验在不同层级政府之间的应用。

第三,自上而下的垂直扩散。根据影响力的强度,美国自上而下的垂直扩散可分为三种路径:一是联邦发出的政治信号对州、地方政府决策具有间接影响,包括国会通过的政策法案、联邦的政治活动、总统的政策倡议等。艾伦(Mahalley D.Allen)、佩特斯(Carrie Pettus)、海德马克尔(Donald P.Haider-Markel)对堕胎方案等三项政策进行实证分析,得出结论:除了财政激励外,联邦政府还可以发出强有力、明确的信号来影响州政府的决策,这一信号通常反映了联邦政府的政策偏好及未来行动的可能性,例如,国会通过相关法案会间接影响州政府是否采纳某一政策。卡奇(Andrew Karch)分析了联邦政府活动对胚胎干细胞研究政策扩散的影响,提出政治力量能够推动某一政策进入州政府的政策议程,进而促进该项政策在州政府层面扩散。研究显示,总统全国性电视讲话和国会立法辩论有助于提高州政府采纳相关政策的可能性,联邦政治活动也提高了立法者提出相关方案的数量。二是联邦的经济激励会促进政策扩散。韦尔奇(Susan Welch)和汤普森(Kay Thompson)基于57项州政府公共政策的分析,提出当联邦需求与州政府期望相一致时,联邦激励会推动州政府采纳某项政策,加速政策扩散。三是州对地方政府的直接干预会导致纵向扩散。美国政策的强制扩散主要体现在州政府制定“先发制人的政策”(preemptive policy),由于城市在宪法上不具有主权地位,州政府可出台法律禁止城市某些对抗州政府的行为。

第四,选举周期的扩散效应。民选官员为了获得连任,会基于大多数选民的公共需求做出决策,他们会倾向于选择争议较小、选民期望较大的政策项目。当民选官员竞选压力较大时,这一扩散效应会更为显著,地方官员在竞选投票前夕迅速回应公众的政策偏好,采纳对选民利好的政策。因而,在美国选举体制下,政策创新按照竞选周期呈现出有规律的扩散现象。

中国府际政策扩散的主要路径

在中央集权体制下,中国地方政府的权力来自上级政府,地方政府既要执行上级政府的决定和命令,办理上级交办事项,也要领导下级政府工作。因而,中国政府间纵向关系具有显著的层级性特征。中央政府也赋予地方政府一定自主权,鼓励地方政府探索地方治理的新思路、新方法;中央政府也遴选部分地区开展政策试验,推广成功的政策经验。

中国政府之间也有着广泛的横向交流、合作以及横向的竞争关系。地方政府官员的异地交流以及政府间合作网络,推动了创新政策在地方之间的水平扩散;为了争夺人才、资金、技术等优质生产要素,地方政府争相出台竞争型政策。为了发展地区经济,增加本地财政收入,增加晋升机会,地方官员主动学习先行地区的创新经验,积极探索治理改革。

中国制度环境下的政策扩散具有以下特征:第一,上级政府在政策扩散中的介入程度较高、影响力较大;第二,地方官员在采纳创新政策时,更多地考虑政治绩效,倾向于采纳与上级政府的价值、偏好相一致的政策方案;第三,为了谋求地方利益,地方政府也会学习其他地方的先进经验,甚至借鉴其他地方的执法变通行为,致使基层治理存在“共谋”现象,即基层政府与其直接上级联合起来,采取行动应对更高层的监督和检查。

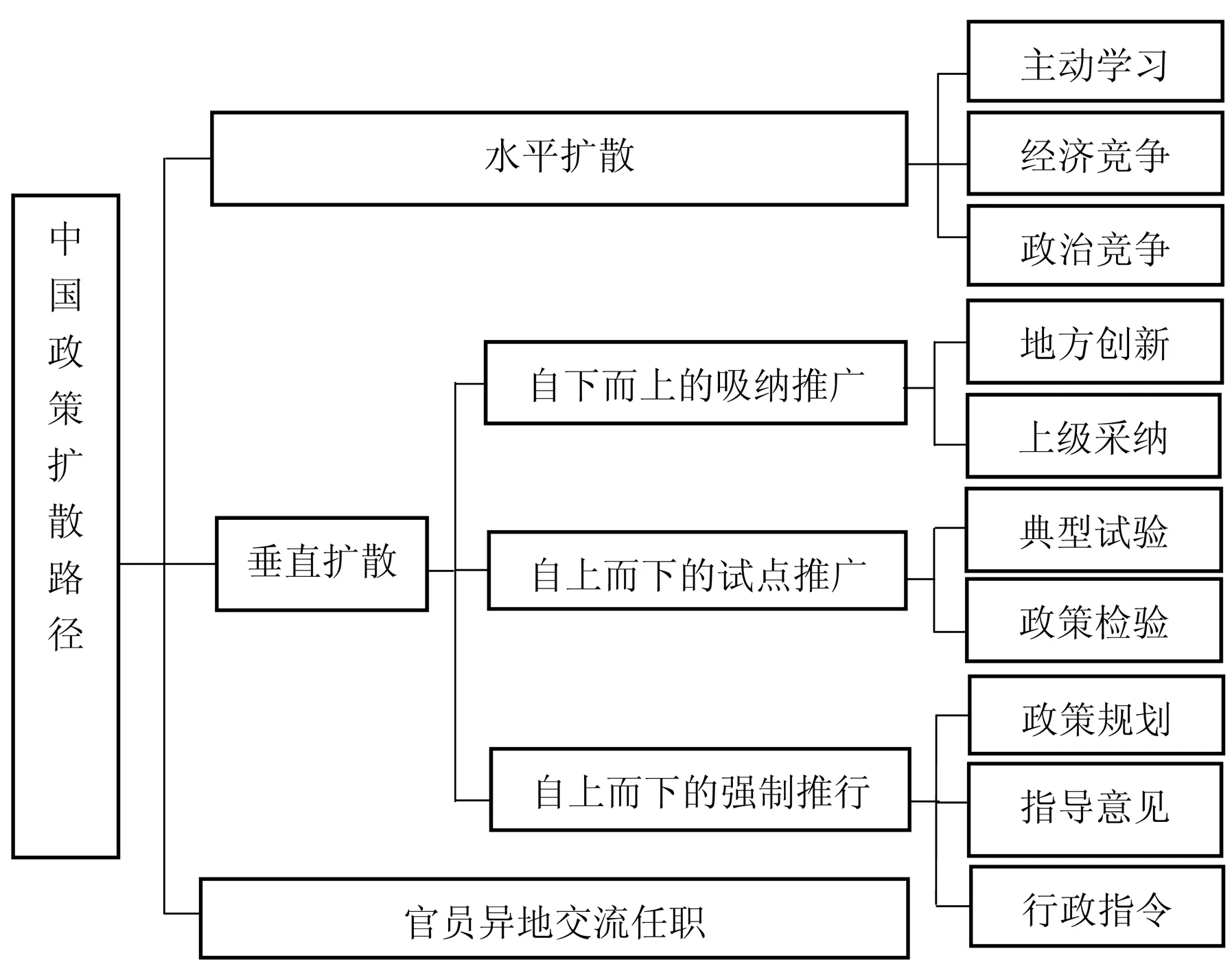

梳理学界已有研究成果,中国政策创新的府际扩散主要有五种路径。(见图2)

第一,地方政府间的水平扩散。马亮以城市公共自行车计划为案例,分析了公共服务创新在中国地方政府间的水平扩散过程,提出公共自行车不同于轨道交通、快速公交,不需要大幅度调整土地使用方式,不需要中央政府的审批,各地政府有很大自由度,该项政策在各大城市的扩散效应显著。城市政府推动政策创新的意愿和能力越强,政策扩散的可能性越高;另一方面,地方政府热衷于关注与自己相邻地区的创新政策,并通过采纳与竞争对手类似的政策来维持竞争地位,与中央领导层价值观念相同的、政治绩效明显、政治形象良好的政策在同级政府间扩散的可能性越高。

图2 中国府际政策扩散的主要路径

第二,自下而上的吸纳推广。王浦劬提出中国政策扩散的“地方创新—上级采纳—推广实行”路径,强调地方政府的政策首创性。在自下而上的政策扩散中,地方创新的成功经验和失败教训都会成为中央政府出台政策的知识来源,上级政府可以利用权力规范下级政府行为,促使下级政府修正原有政策,实现政策纠错,这是水平扩散所不具备的特质。有研究将城市网格化管理的扩散概括为“政府间的组织学习”,发端于北京市东城区的“网格化城市管理制度”,经建设部发文推广,这一创新很快在全国范围内扩散开来。

第三,自上而下的试点推广。韩博天提出“分级制政策试验”概念,剖析了中国国家治理中政策试验对于推进政策创新的作用。这一过程由中央遴选试验地区,通过自上而下的政策试验,在取得成效后,经中央认可,再在更大范围内进行推广,最后形成正式制度,在全国范围内付诸实施。这是一个反复试验、不断学习、持续调整的政策扩散过程。“政策试点”通过自上而下途径推进政策学习,其过程可概括为“先行先试——典型示范——以点促面——逐步推广”。杨宏山分析了中国政策执行中的“双轨制”现象,即区分试验地区和一般地区,中央赋予试验地区以探索创新权,在实践中检验政策效果,通过总结、推广成功经验,促使成功政策向其他地区扩散。

第四,自上而下的强制推行。在中国府际制度下,上级政府可通过自上而下的途径,全面推行某项新政策。中央推动是我国政策创新扩散的重要路径,中央政府提出新的政策路线后,可通过制定政策规划、出台指导意见、发布行政指令等方式,要求地方政府制定实施细则。对于率先落实新政策的地方,中央政府往往提供政策优惠,或给予财政或政治激励。中国的社会政策扩散与部门利益相关,涉及不同部门间的政策协调和博弈,没有高位推动很难实现扩散。地方政府也会根据对上级资源的依赖程度,选择策略性地服从,或象征性执行上级的政策主张,导致政策推行在实际中遇到障碍。

第五,官员异地交流任职导致的政策扩散。张克以“多规合一”改革为例,提出地方主官异地交流,有效促进了政策创新经验在不同地区之间的传播,政策企业家运用智慧和策略,通过内部利益整合、外部合法性建构等途径克服阻力,推动创新政策在新任职地区扩散。当决策者在原地区和履新地区都是主政官,在辖区内拥有支配性的决策权威,政策扩散的发生概率会非常高。若决策者在原任地主导的政策受到上级肯定,其在履新地采纳该政策的可能性也很高。

中美两国政策扩散路径的差异性

由于府际关系的基本制度安排不同,中美两国政策扩散的基本路径存在差异性。归结起来,两者的差异性体现在四个方面。

第一,中国中央政府推进政策扩散的能力很强,而美国联邦政府的能力要弱得多。在中国,中央政府既可通过行政指令强制推行某项政策,也可召开全国性会议,搭建全国互动平台,在全国范围内推广新政策。中央政府还可提供政治或经济激励,调动地方政府的积极性,促使新政策在较短时间内全面落实到位。美国联邦政府无权强制州政府推行联邦政府的决策,主要通过财政拨款、财政激励等方式,诱导州政府采纳联邦的某些公共项目,或通过国情咨文、国会演讲等途径,倡导某些新政策,影响州政府的政策预期,促进地方决策者推行某些政策。

第二,中国政策扩散过程中“自上而下”因素发挥着主导性作用,而美国“自上而下”扩散的影响力要小得多。在单一制下,中国上级政府对下级政府具有直接的领导权和监督权,可依法直接发布命令和指示。为保障有效治理,改革开放以来,中央政府推进放权改革,给予地方政府一定自主权,支持地方政府结合实际开展政策创新,自下而上的“吸纳—推广”、自上而下的“试点—推广”、自上而下的行政推行都普遍存在。而在联邦制下,美国联邦政府对州政府不具有直接领导权,创新政策的纵向扩散效力远不及中国的情况,在自上而下的政策扩散中,联邦政府只能通过间接途径施加影响。

第三,中国的干部任命制度形成了一种独特的政策扩散路径,即通过遴选官员异地交流任职推动政策扩散,而美国政策扩散受选举周期的影响较大,地方政治家常在竞选投票前采纳选民偏好的政策。地方行政首长异地交流任职可促进不同地区之间的政策学习,把官员原任地的新政策带入履新地。若地方官员在原任地和履新地都是地方主官,在辖区内具有较强的资源调配能力,可减少政策在履新地扩散的壁垒。在竞争性选举体制下,美国政策扩散受选举因素的影响较大。面对竞选压力,民选官员会采纳选民支持度较高的政策,争取更多选民的支持,努力在竞选中占据优势地位。地方政治家为获得连任,会在选举投票开始前的一段时间内采纳符合选民偏好的政策,使得亲民政策的扩散呈现出周期性规律。

第四,中国地方政府间的政策扩散也会考虑上级的治理偏好,而美国创新政策的水平扩散主要出于本地的自发行为。中国政策创新的水平扩散中,自上而下的因素会嵌入进来。地方官员是否采纳某项新政策,主要考虑的是政治因素,各地偏好于采纳与上级的治理偏好相一致的新政策,以展现政治忠诚,争取在“晋升锦标赛”中得胜。地方官员异地任职交流推进的政策扩散,从表面上看是政策创新的水平扩散,但实际上也是垂直因素发挥作用的结果,地方干部的任免和调动权掌握在上级手中,异地交流任职也是上级决定的结果。美国创新政策的水平扩散主要是州和地方的自发行为,美国地方治理存在各种制度化的合作网络,如政府间协议、城市联盟、市县联盟、市经理会议等,政府间互动交流是促进横向政策扩散的重要因素。

结 论

中美两国政策扩散既有共性特征,也存在差异化的路径安排。两国政策扩散的共性机制主要有学习、竞争、强制、模仿四种类型。从具体动力看,政策扩散可能来自政府间的主动学习或跟风模仿,可能是政府之间争夺生产要素、政治资源的结果,也可能是自上而下的强制力。由于府际关系的基础制度不同,中美两国政策扩散的具体路径具有差异性。中国创新政策的垂直扩散效应显著,中央政府推进政府间政策交流的能力很强;而美国自上而下的政策扩散要弱得多,联邦政府主要通过间接途径施加影响。

在联邦制下,美国联邦政府主要通过财政拨款、财政激励等方式,诱导州政府采纳联邦的某些公共项目,或通过国情咨文、国会演讲等途径,倡导某些新政策,影响州政府的政策预期,促进地方决策者推行某些政策。美国州政府之间、地方政府之间具有广泛的互动网络,跨域公共事务的合作治理较为普遍,政府之间的横向政策扩散较为活跃。另外,美国的选举体制形成了一种独特的周期性政策扩散现象,地方政治家为获得连任,会在大选投票前采纳符合选民偏好的政策,使得亲民政策的扩散呈现出规律性现象。

在单一制下,中国上级政府对下级政府具有直接的领导权和监督权,可依法直接发布命令和指示,使下级政府贯彻上级政府的政策意图,或者召开全国性会议,搭建互动平台,在全国范围内推广新政策。改革开放以来,中央政府给予地方政府更大自主权,支持地方政府结合实际开展政策创新,形成了自下而上的吸纳推广、自上而下的试点推广等扩散路径。另外,中国的干部任命制度也形成了一种独特的扩散路径,即通过遴选官员异地交流任职,促进不同地区之间开展政策学习,把官员原任地的政策创新带到履新地。

中国府际关系的制度安排有利于弱化地方利益对政策扩散的制约作用,可促进新政策在更大范围内推广。中央政府释放出的政策信号,地方政府也会积极响应,从而加快新政策的传播。中国政策创新的扩散过程也面临一些挑战:一方面,地方政府采取策略性行为,会降低政策垂直扩散的实际效果。当中央政策推广一项新政策时,如果其与地方利益相冲突,地方政府即使采纳了新政策,在执行中也可能采取变通性、策略性行为,致使政策执行背离初衷。另一方面,地方政府的学习能力也会制约新政策的扩散。中央政府在遴选政策试点地区时,不仅要考虑地方的财政能力、政治支持等因素,也要考虑地方政府的学习能力。

①J.L. Walker, “The Diffusion of Innovations among the American States”,TheAmericanPoliticalScienceReview, No.3, Vol. 63(1969), pp. 880-899.

②E.M.罗杰斯:《创新的扩散》(第四版),中央编译出版社,2002年,第5页。

③M. Evans, “Policy Transfer in Critical Perspective”,PolicyStudies, No. 3, Vol. 30(2009), pp.243-268.

④D. Strang, “Adding Social Structure to Diffusion Models: An Event History Framework”,SociologicalMethods&Research, No.3, Vol. 19(1991), pp.324-353.

⑤D. Marsh, J.C. Sharman, “Policy Diffusion and Policy Transfer”,PolicyStudies, No.3, Vol.30 (2009), pp.269-288.

⑥F. J. Boehmke, R. Witmer, “Disentangling Diffusion: The Effects of Social Learning and Economic Competition on State Policy Innovation and Expansion”,PoliticalResearchQuarterly, No.1, Vol.57 (2004), pp.39-51.

⑥F. S. Berry, “Sizing up State Policy Innovation Research”,PolicyStudiesJournal, No. 3, Vol. 22 (1994), pp.442-456.

⑧D. Dolowitz, D. Marsh, “Who Learns What from Whom: a Review of the Policy Transfer Literature”,PoliticalStudies, No.2, Vol. 44(1996), pp.343-357.