从认知的角度看中心词分析法和层次分析法

——兼评框架核心分析法

秦 存 钢

(泰山学院 文学与传媒学院,山东泰安 271000)

一

《中国语文》从1981年第2期至1982年第3期,就现代汉语析句方法问题展开了讨论。讨论的内容是,传统语法的析句方法——中心词分析法(又叫“句子成分分析法”)和结构主义的析句方法——层次分析法哪种分析方法更科学。这次讨论中已经发表和一些因当时篇幅所限未能刊出的来稿,集结为《汉语析句方法讨论集》,1984年由上海教育出版社出版。讨论的结果是高校的以黄廖本为代表几种的《现代汉语》教材在修订时都采用了层次分析法或“句子成分分析法和层次分析法相结合”的方法。中学教学语法系统也抛弃了《暂拟汉语教学语法系统》,制定了《中学教学语法系统提要(试用)》。上世纪80年代以来,中心词分析法受到大部分语法研究者的批评,而层次分析法受到越来越多的人的追捧。

但如果我们从认知语言学的角度来重新审视这两种语法分析方法,层次分析法不一定比中心词分析法更高明。张敏对认知语言学下的定义是:“认知语言学是一个以我们对世界的经验以及我们感知这个世界并将其概念化的方法、策略作为基础和依据进行语言研究的语言学学派。”[1](P1)旧知是新知的基础,所有的理论和方法创新都离不开我们对社会和自然界已有事物和关系的感知,人类往往通过隐喻来认识、解释新遇到的现象。所以,认知语言学特别重视对隐喻的研究。乔治·莱考夫对隐喻的定义是:用一种事物的经验来理解另一种事物(understanding and experiencing one kind of thing in terms of another)[2](P4)。

句法结构,与人类行为和自然现象有着惊人的相似性。语法分析的各种手段,都以人类社会的某些行为和自然现象的某些结构作为参照或借鉴。

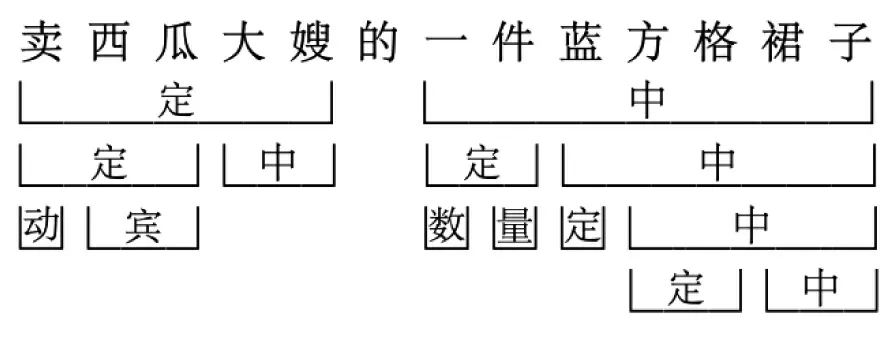

层次分析法的认知基础是什么呢?切葱。我们切葱时就是一分为二,分成若干段后才切成丝。比如“卖西瓜大嫂的一件蓝方格裙子”,就作如下切分:

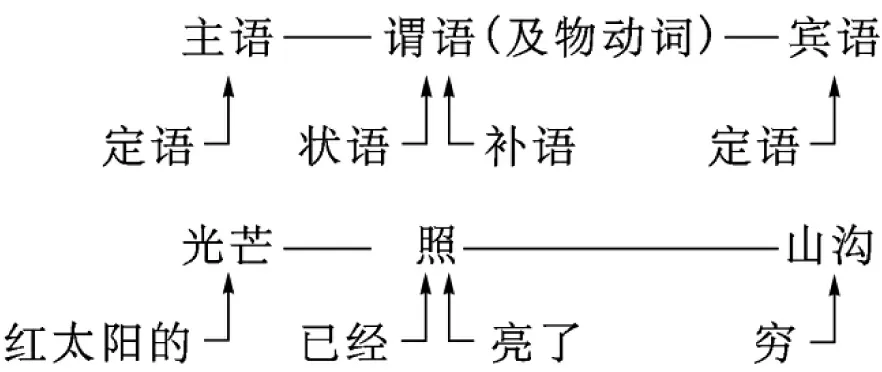

中心词分析法的认知基础似乎更为复杂,它把句子里偏正结构、中补结构词语的排列看作是太阳系中行星和行星的卫星相对太阳关系的投影,太阳就是中心词。

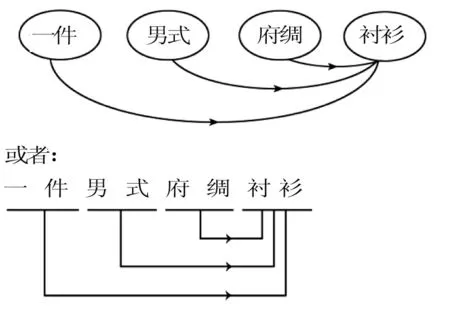

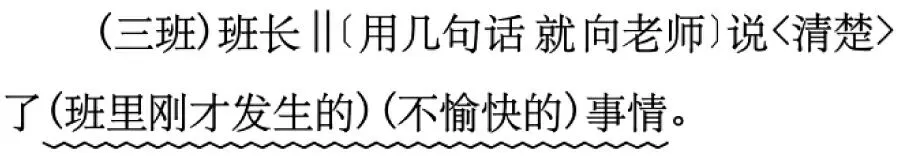

我们说“水星围绕太阳转”,“金星围绕太阳转”“地球围绕太阳转”……“九(八)大行星都围绕太阳转”,但我们从来不说“金星围绕水星和太阳转”“地球围绕金星、水星和太阳转”。因此中心词分析法对于“一件男式府绸衬衫”这个短语是这样认识的:

也就是说“一件”“男式”“府绸”都是分别修饰中心词“衬衫”的。这几个定语对于中心语来说是所谓“分别附加”[3](P169)。用符号法则可以标示为:

(一件)(男式)(府绸)衬衫

这三个定语只是离中心词的远近不同,但它们的地位是平等的。

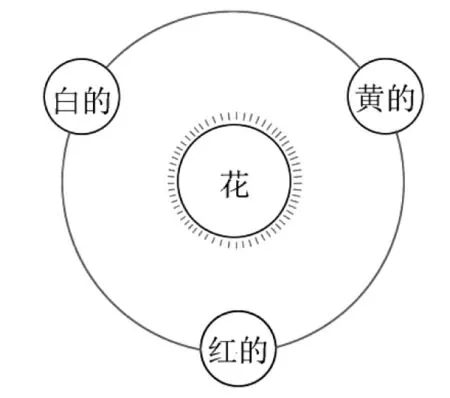

但层次分析法在分析以上偏正短语时,是从左往右层层切分,称之为“以左统右”。这就等于说“金星围绕水星和太阳转”“地球围绕金星、水星和太阳转”。请看例子:

或

用符号法则可以标示为:

(一件)((男式)((府绸)衬衫))

或

一件|(男式||府绸|||衬衫

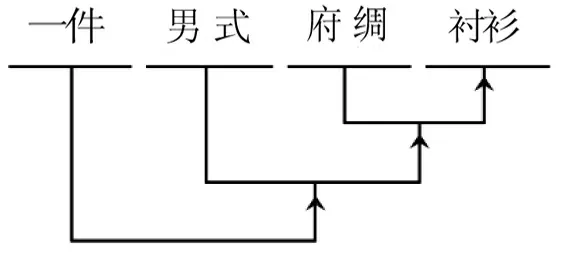

中心词分析法认为,定语和中心语的关系,与行星和太阳的关系相似,行星都是分别按各自的轨道围绕太阳转的。当然,也有的几个行星沿同一轨道围绕太阳转。例如:

窗台上的花盆里,长着白的、红的、黄的花。

这个句子的宾语是个偏正(定中)短语。“白的、红的、黄的”与“花”的关系,图解如下:

“白的、红的、黄的”是在同一轨道围绕太阳(“花”)旋转的恒星。

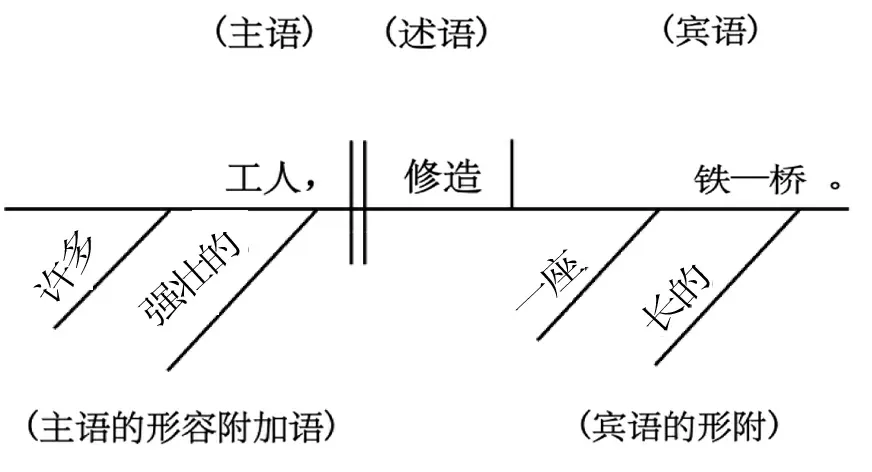

我国语法学界公认黎锦熙是中心词分析法的代表,他在《新著国语文法》[4]中对句子的分析是:

①许多强壮的工人,修造一座长的铁桥。(P28)

“许多”“强壮的”“工人”的关系,就像“金星”“水星”“太阳”的关系。“金星”“水星”各自围绕“太阳”转,“许多”“强壮的”分别修饰“工人”。

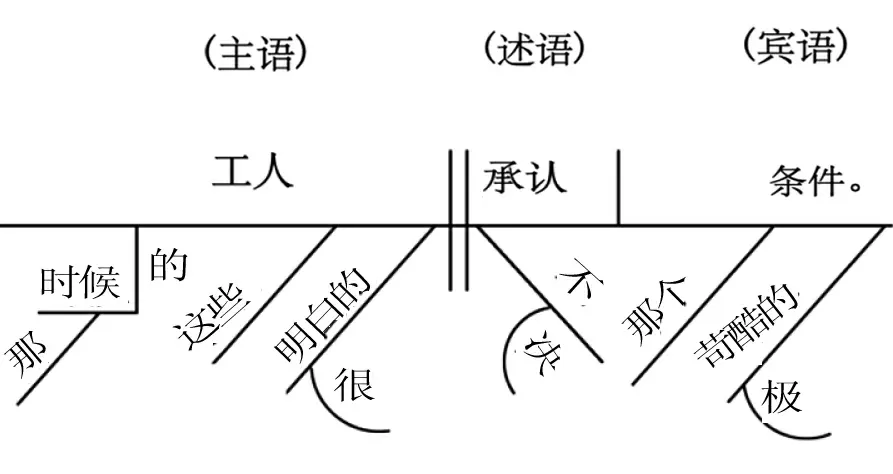

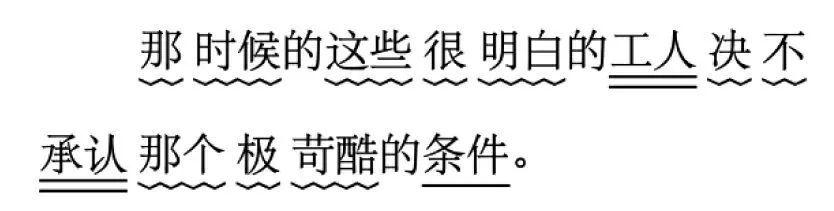

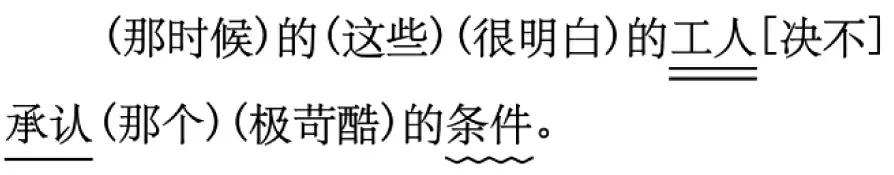

②那时候的这些很明白的工人决不承认那个极苛酷的条件。(P30)

上面这个例子有点复杂,恒星带上了卫星。主语部分“那时候的这些很明白的工人”,中心词是“工人”,三个定语中有两个——“(那)时候的”“[很]明白的”——还包含修饰成分和中心词。

相比天体运动,也可以这样表示:

“那”是修饰“时候”的,“时候”修饰“工人”;“很”是修饰“明白”的,“明白”修饰“工人”。

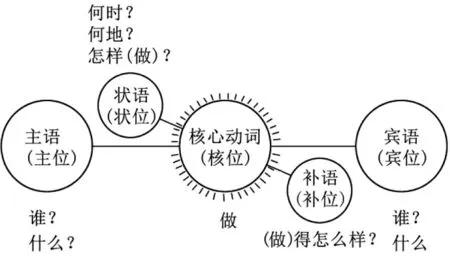

黎锦熙先生所用的句子成分分析法是典型的中心词分析法。句子分析就是要确定主语、谓语、宾语,找出主语、谓语、宾语的修饰成分。这是一种在句法分析时行之有效的方法。但为什么这种方法遭到后人的广泛批评呢?我觉得,问题出现在从图解法改为划线法(读书标记法)的过程中。划线法也是黎锦熙先生提倡的方法[5](P63)。由于图解法占用的面积较大,要单独把句子从书中抄写下来并留够足够的空间才能分析,黎锦熙先生从语法教学的方便实用出发,改用线条标记语法成分。这样一改,原来的修饰关系就不如图解法清楚了。《汉语知识》就是采用的画线法。它规定,主语谓语下面画双横线,宾语画单横线,定语、状语和补语下一律用波浪线。[6](P147-159)比如:

有人批评这种分析方法“为了提取中心词而把句子弄得支离破碎,反面看不清格局”[7](P180),严格说来,这不是中心词分析法的错。导致被批评的原因主要有两个:第一,对中心词分析法的本质没有搞清。中心词分析法的本质,是对主语、宾语位置上的定中短语和谓语位置上的状中短语、中补短语提取中心词。这个中心词相当于层次分析法中主语、宾语和谓语的中心语,至于非偏正结构,是用不着提取中心词的。这也可以解释,中心词分析法为什么“不承认偏正短语可以充当句子成分”[8](P23),而“联合词组和主谓词组是可以整个儿充当一个成分的,因为它们分不出‘心’与‘非心’”[9](P5)。第二,所采用符号不科学。三种符号,表示六种成分,不乱才怪呢。比如以下两句:

①我讲完了故事。

②连长发下一道命令。

第①句是“主‖谓——补——宾”句,第②句是“主‖谓——定——宾”句,可是用《汉语知识》的符号一分析,这两句的分析结果竟然完全一样:

后期成分分析法[10](P79-80),对符号进行了改造,每种成分各用一个符号,一个符号表示一种成分,较为成熟。比如:

虽然各个恒星、卫星都是离散的个体,但是我们似乎可以说,地球携带自己的卫星——月亮绕着太阳转。“明白”可以带着自己的修饰成分“很”,共同修饰中心词“工人”。以上分析一个括号一个定语,每个定语都是修饰中心词的。

二

黄伯荣先生认为,《中学教学语法系统提要(试用)》是采用的成分分析法和层次分析法两结合的分析方法[11](P31-37)。对于两结合的方法,至少有以下三种认识:

第一种是交替使用两种方法。比如一户人家有一匹马、一头驴和一辆畜力车。拉重货用马,拉轻货用驴。这是交替使用马和驴拉车。

第二种是同时使用两种方法。拉货时用马驾辕,用驴拉边套。这是用马和驴同时拉车。

第三种是用一种新方法,马和驴交配,生了一个骡子,用骡子拉车。骡子是马和驴交配诞生的新物种。这种才是真正意义上的“结合”。

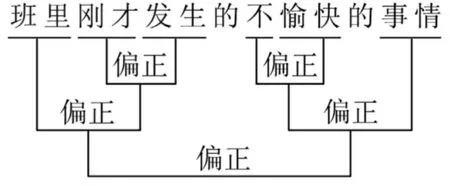

《中学教学语法系统提要(试用)》究竟采用的是哪种意义的“结合”呢?我看是第一种。在分析句子时采用的是成分分析法。例如:

在分析完以上句子,紧接着指出:“一般情况下,分析以这里就可以了。如果要进一步分析某个复杂的局部,可以用框式图解。”

可见,“提要”在分析短语时采用的是层次分析法。

这根本谈不上什么“结合”,而是交替使用两种方法。如果这也算是“两结合”的析句方法的话,那么根据“暂拟系统”而编写的《汉语知识》[6],早已采用“两结合”的方法了:

《汉语知识》是单句(第①~③)采用中心词分析法,复句(第④~⑤)采用层次分析法。按照黄伯荣先生的逻辑,也应该算是运用了“两结合”的析句方法。这个结论,恐怕连黄先生自己都不会接受。

能够勉强算在第二种意义上使用“两结合”分析方法分析句子是张拱贵、廖序东的《文章的语法分析》[12],兹举该书的一个例子为证:

在分析复句时,用“∣”“‖”表示复句的层次。不过,他分析时的先后顺序与我们现在通常的顺序相反,我们现在是从大到小的“切分”,他们当时是从小到大的“组合”。用的竖线符号也与我们通常的竖线符号相反,最小的层次算第一层。在分析分句成分时用中心词分析法。

我们之所以说“勉强算在第二种意义上使用‘两结合’”,是因为分句整体的层次并没有很好地展现,有的定语、状语也没有画出来。

在第三种意义上使用“两结合”分析方法分析句子的,是徐州师范学院中文系汉语教研组编写的《语法基础知识》[13]:

例①主语“斗争”有两个定语:“全世界人民的”和“正义”,其中“全世界人民”是一个复杂定语,通过括号的形式,“全世界”修饰“人民”,“全”修饰“世界”,层次非常清楚。例②宾语的修饰语、例③谓语的修饰语,内部层次都标示得很清楚。

三

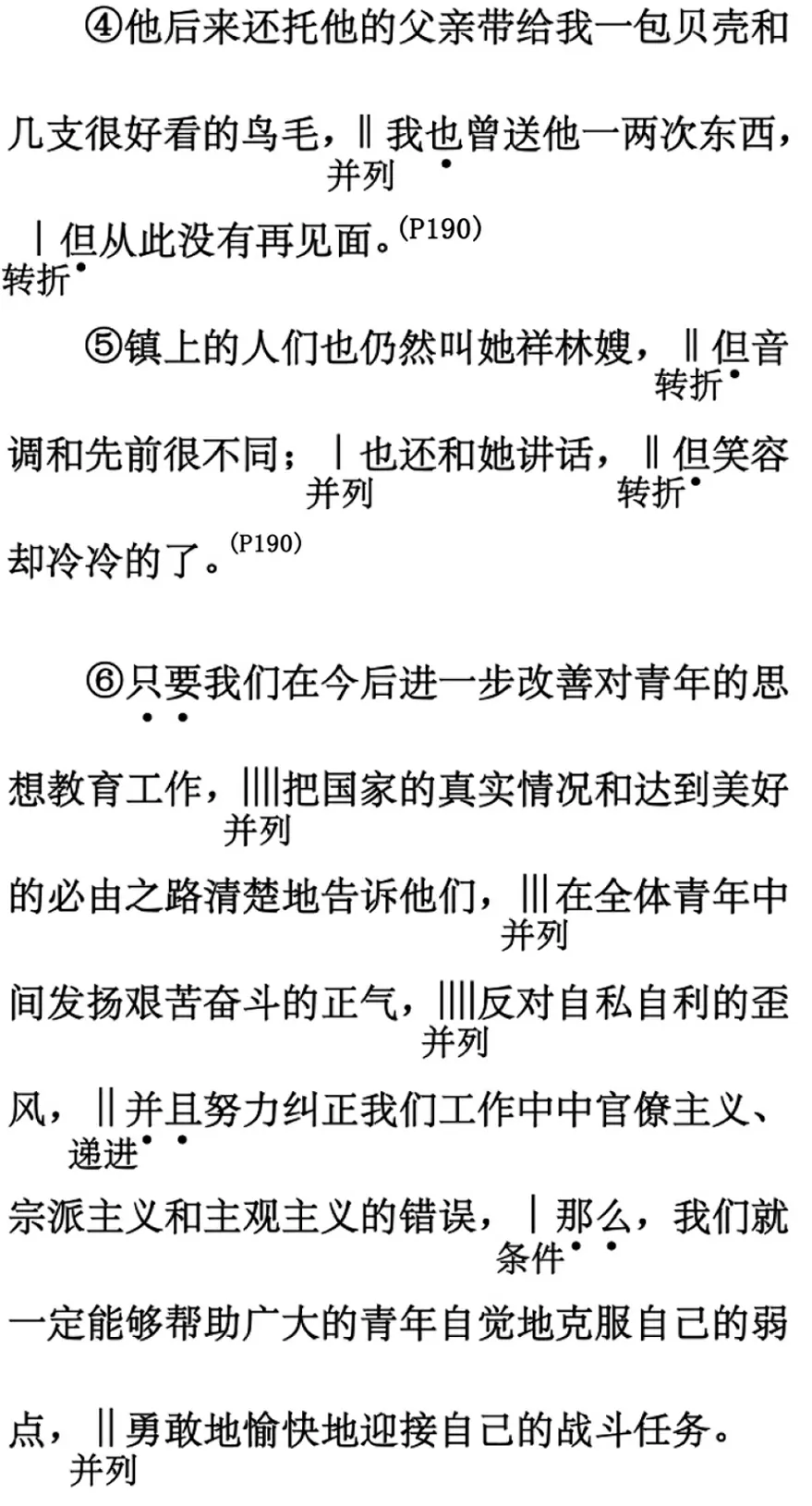

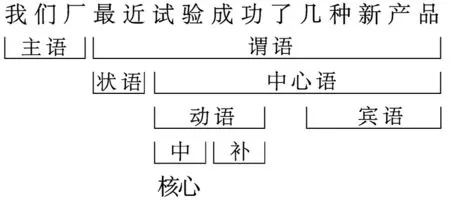

黄伯荣、廖序东主编的《现代汉语》教材,从增订四版开始,采用框架核心析句法。框架核心析句法使用的前提是句子中必须有核心动词。在动词谓语句里,让人们抓核心动词是对的,因为“核心同短语和句子中较多的成分挂钩即发生关系,抽出核心,整个语句就散了架,大都不能表义。”[14](P49)下面是黄廖本教材为介绍框架核心析句法所画的图[8](P80)。

以动词为核心的语法分析思想,也见于吕叔湘、廖序东先生的著作或论文中。吴为章先生认为吕叔湘的《中国文法要略》(1942)中叙事句的基本格局是[15](P10):

起词——动词——止词

(动作起点) (动作终点)

1985年,吕叔湘先生在《句型和动词学术讨论会开幕词》说:“这次会的总题目是讨论动词和句型。这是语法研究中的第一号重要问题。动词为什么重要,因为在某种意义上,动词是句子的中心、核心、重心,别的成分都跟它挂钩,被它吸住。”又说:“怎样研究动词?可以就动词本身研究动词,但更重要的是研究句子里边的动词和有关成分,主要是名词性成分的关系。”“句型问题往往跟动词的性质分不开。”[16]

廖序东先生早在1978年就撰文指出,六种成分全都具有的单句,它的结构一般是这样的[5](P59):

拿黄伯荣先生所绘制的句法成分的太阳系图和廖序东先生所绘制的六种句子成分图相比较,可以看出,两位先生的分析理念,不仅神似,而且形似。只是廖序东先生没有提到“框架核心”的概念,而黄先生提出了框架核心的概念。

核心动词决定了框架。在没有动词的句子里有没有核心?比如形容词谓语句、名词谓语句。现代汉语里,还存在大量的不以动词为核心的非主谓句,这些句子有没有核心?笔者猜测是没有核心的。即便把名词或其他非动词作为核心,也总结不出“框架”来。

即使对于动词谓语句的句子,在用框架核心分析法作句法分析时,也有不同的理解。比如连谓句、兼语句、连谓兼语套用句。连谓句中的核心是动词还是连谓短语?连谓兼语套用句的核心则更为复杂。主谓谓语句的谓语,有动词性的,也有名词性的。是不是动词性的有核心,名词性的就没有核心呢?

所以,框架核心分析法和西方的格语法、配价语法一样,不是一种完备的语法分析方法。

四

按黄先生的说法,框架核心分析法与成分分析法有着本质的不同[17](P2),框架核心分析法,是不是一种两结合的分析方法呢?

我们先看黄伯荣先生自己对框架核心分析法的解释:

框架核心分析法是一种既讲核心和框架又讲层次和位次的语法分析法。……框架核心分析法的关键就是要找准语句的核心。我们可以利用层次分析法来寻找语句的“核心”。例如:

上面是层次分析图……中心语“试制”就是句子的核心。

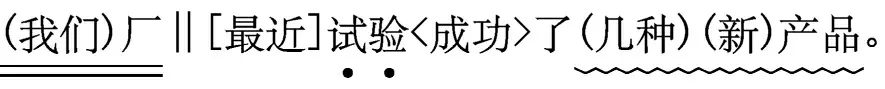

“我们还设计了一种专门用于框架核心分析法的图解法,叫‘成分符号减半图解法’,它可以直接在句子里画成分符号以显出‘核心’,十分简便。……第一步先分析出全句的主语和谓语,为了避免符号重重叠叠,有主必有谓,所以可以减去谓语符号‘——’不画,只在主语下面标上主语符号‘==’。第二步对谓语‘最近试制成功了两种新产品’进行分析,分析出状语和中心语,我们减去中心语符号‘。。。’不画,只给状语‘最近’标上状语符号‘[]’。第三步对中心语‘试制成功了两种新产品’进行分析,分析出动语和宾语,减去动语符号不画,只在宾语‘两种新产品’下面标上宾语符号‘﹏﹏’。第四步对动语进行分析,分析出中心语‘试制’、补语‘成功’,这时的中心语就是我们要找的句子的核心,除了给补语‘成功’标上补语符号‘<>’外,还在句子核心‘试制’下标上表示句子核心的符号‘·’。……上面的例子也可以分析为:

“复杂的定语无法表示其内部成分,这是读书标记法的局限性,需要时可抽出来另行分析。”[14](P49-50)

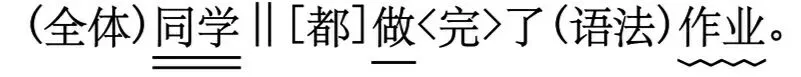

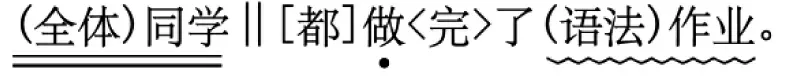

黄伯荣先生以耄耋之年,积极探索汉语的析句方法,极力想为汉语语法教学和研究开拓出一条新的路子,其进取精神令我们后辈学人非常崇敬和钦佩。他不仅为框架核心分析法制定了一套严密的程序,还规定了所用的符号。但是,正是这套“符号减半法”,使我们对这种析句法产生了怀疑。从层次分析像变戏法一样变到线条分析。从分析结果来看,它不比中心词分析法更能显示语句的层次。比如“全体同学都做完了语法作业”这句话,我们用传统的析句方法和框架核心分析法的“成分符号减半法”分别分析一遍,看它们究竟有什么区别。

(1)按黎锦熙《新著国语文法》的析句法分析:

(2)按黄先生所称中心词分析法的“后期成分分析法”符号,可以分析为[10](P82):

(3)按《中学教学语法系统提要(试用)》的符号,可以分析为[18](P13):

(4)按黄廖本教材所采用的框架核心分析法的 “成分符号减半法”符号,可以分析为[8](P82):

通过以上四种分析法分析结果的比较可以看出,不管框架核心分析法如何强调与传统的成分分析方法不同,但它们分析的结果没有多大差别,小得可以忽略不记。①

框架核心分析法的分析过程大体符合层次法的操作程序,但所使用的“成分符号减半图解法”,与中心词分析法分析结果趋同,并不能有效地显示句子的层次。层次分析法好像用白线织布——线是白的,布也是白的;中心词分析法好像用黑线织布——线是黑的,布也是黑的;框架核心分析法好像用经过漂白处理的白线织布,织出布来又通过“成分符号减半图解法”染成了黑色——线变成了黑的,布也是黑的。可框架核心分析法的创立者非要强调这是白线织的黑布不可。布已经是黑的了,再强调织布的线多么白,还有什么意义呢?

这正像欣赏一幅画,人们只关注画面的结果,不注重作画的过程。比如我们给一个人画像,先画一个领子,领子上面必定是头,省略不画了;再画两只肩膀,肩膀下面必定是胳膊和手,省略不画了;最后画个腰,腰下面一定是腿,省略不画了。看画的人只能说你画了一件上衣,不可能说是画了一个人。“成分符号减半图解法”,明明没有显示出层次,却说是画出了层次,不能令人信服。

为什么“成分符号减半图解法”不能显示层次呢?戚晓杰曾这样评价框架核心析句法:“它尽最大可能把不同层次的几个句法成分放在同一线性平面上,便于细致地显示各种句型框架,便于显示句型核心以及核心与向核成分之间的语义关系。”[19]线性平面是根本不可能展示语句层次的。

吕叔湘先生说:“理想的图解法该具备三个条件,一是形象化,二是能保存原有的语序,三是有伸缩性,可繁可简。”[20](P60)把框架核心分析法和中心词分析法用这三条标准来比较,我们看不出孰优孰劣。

框架核心分析法是不是一种两结合的析句方法呢?黄伯荣先生说:“框架核心分析法是既讲核心又讲层次,既讲框架又讲位次的一种析句法”,这种析句法,“同中心词分析法(中心法)、层次分析法(层次法)、格语法和其他核心分析法有继承、吸收和发展的关系,吸取了各种析句法的合理内核,融为一体,成为有自己的理论和析句符号的一种析句体系。”[21]从这段话来看,框架核心分析法应该是一种“两结合”或“多结合”的析句法。可是,我们看不出它是哪一种意义上的结合,又是如何结合的。

语句是线条性和层次性的统一。成分分析的理据是基于语句的线条性,分析的目的是确定语句的类型或范式——句型。层次分析法的理据是基于语句的层次性,分析的目的也是揭示语句的层次性。两种方法各尽所能,相互补充,没有明显的优劣之分。陆俭明指出:“这两种分析方法都是从国外借鉴来的,只是一个早点儿,一个晚一点儿。对这两种方法采取全盘否定某一个,全盘肯定某一个的做法,肯定是不恰当的。”[22]

既然层次分析法和句子成分分析法在析句时都有各自的作用和局限,能不能扬长避短,搞一种“两结合”的分析法呢?对这个问题,有不少人进行过探索。李子云所谓的“两结合”,只是在层次切分(画框框)的同时,把“主谓”“限定”等关系标注出来,这是现在层次分析的通行做法,谈不上“两结合”[23]。华萍则对两结合的前景并不乐观,“以层次分析法为基础,尽量吸收或适当吸收成分分析法的优点,路子也不平坦。”[9](P19)史存直先生则直接给出了否定的答案。[24](P36-37)

层次分析法和句子成分分析法认知基础不同、目的不同、作用不同,不可能糅合为一种天衣无缝的分析方法。

[注释]

①黄先生原来用“⊙”或“◎”符号表示核心成分。改为“· ”是笔者的建议。