学习分析视角下的课程群体协作行为*——以“高级软件工程”课程为例

夏小娜 戚万学 禹继国 邹 麒

学习分析视角下的课程群体协作行为*——以“高级软件工程”课程为例

夏小娜1,2,3戚万学1,3禹继国2邹 麒2

(1.曲阜师范大学 统计学院,山东曲阜 273165;2.曲阜师范大学 信息科学与工程学院,山东日照 276826;3.曲阜师范大学 中国教育大数据研究院,山东曲阜 273165)

群体协作是工程性课程教学的重要组织行为。文章以山东省Q大学2015、2016级两届计算机类研究生课程“高级软件工程”为例,从学习分析的视角对课程群体协作行为进行了研究:首先分析了群体协作的行为关联、知识关联、映射序列和教与学的行为需求,随后构建了课程群体协作行为模型,最后进行了群体有效协作效果的实证分析与论证。文章指出,从不同方面发挥课程群体协作行为的作用,尊重和引导学生个体的兴趣,对于建立深化合作、全面提高课程成绩等具有一定的促进作用。

学习分析;群体协作行为;高级软件工程

引言

群体协作是大数据时代重要的工作和学习组织形式[1]。通过不同规模的群体协作,将任务进行有效分解,通过制定群体协作的方案和规范将人员合理分工,在执行课程设计的群体协作过程中遵循整体目标统一、局部技术自主解决的原则,可在一定周期内完成任务目标[2]。在培养工程应用型专业人才时,既需提高人才自主实践的能力,更需引导和强化人才的自觉群体协作意识。当前社会中“在线应用”、“数据驱动”和“软件APP”的盛行,对高等院校软件专业的人才教育教学模式提出了挑战[3]。这就需要高校基于专业特色和人才特点,将专业建设和人才培养目标作为高学历人才教育教学的驱动力[4],建立以数据为驱动的双向回路学习和调优机制[5]。

如何在日常的课堂教学和课程设计中充分贯彻群体协作的理念?如何做到动态、适时地获取人才特征?这些问题的解决需要教师将群体协作确立为人才培养策略的调优机制,并在教学的过程中利用已有的数据和相关的学习工具,科学认识人才的成长规律。学习分析(Learning Analytics)就是这样的一种支持学习、教学和教育决策的技术手段,是近几年来教育大数据的热点研究方向,可为教学双方提供更多可靠的、可供参考的实证实据[6]。本研究以“高级软件工程”课程为例,运用学习分析方法,分析并论证了群体协作行为对课程学习效果的关联性影响

一 群体协作行为的关联分析

1 群体协作行为的关联关系

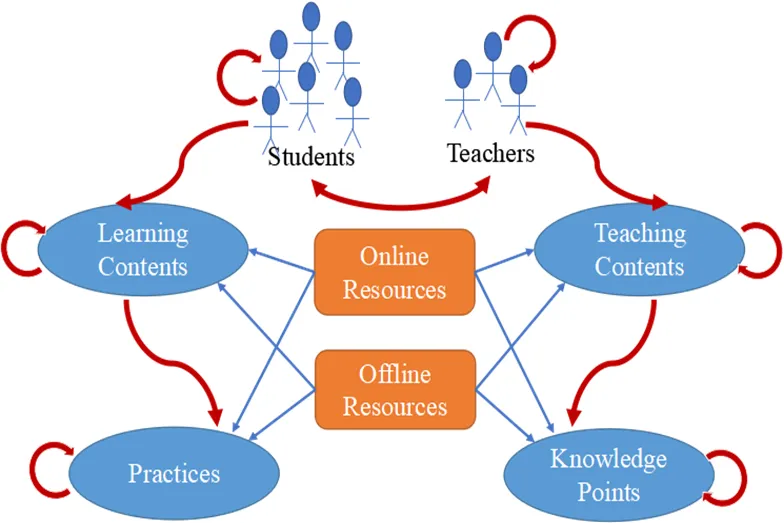

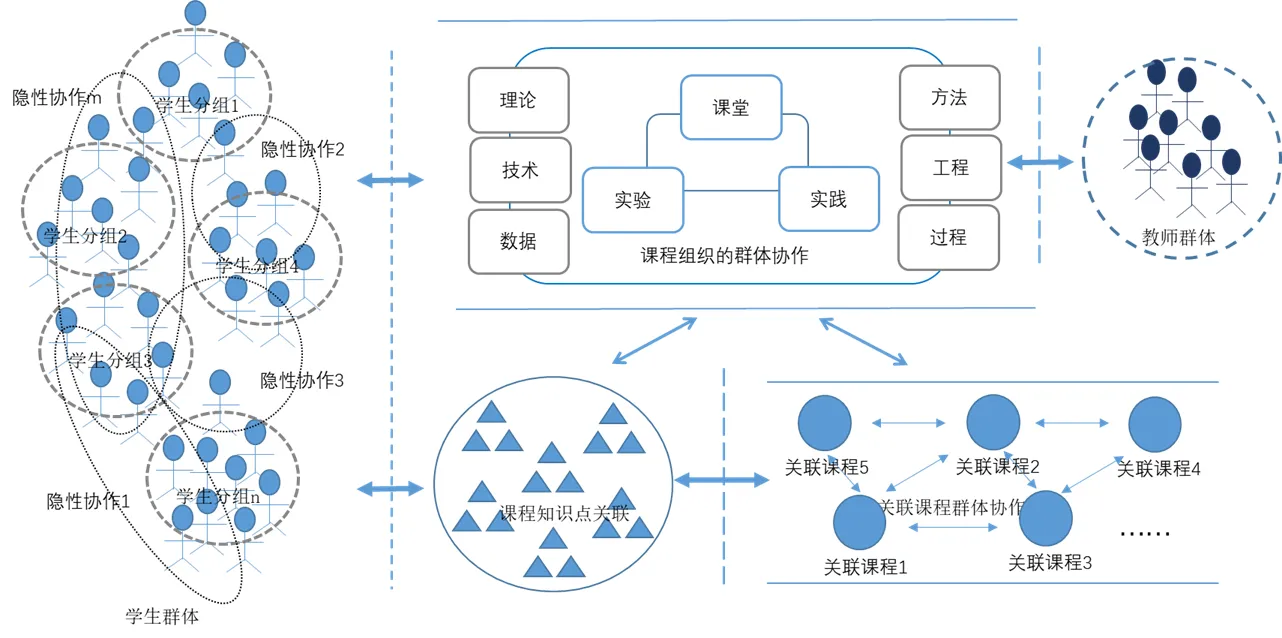

“高级软件工程”课程的开展,需要多方资源的共同参与[7],实现线上线下、课堂和实验室等并行参与。这既涉及学生与学习内容的交互、学生和授课教师(不仅包括直接参与课程授课的教师,也包括线上课程资源的讲授者)的交互、学习与实践的交互、实践之间的交互等,也涉及授课教师之间的交互、教师和不断变更的教学内容的交互、前后教学内容和知识点的交互等——这些交互组成了课程组织过程中的群体协作,而课程设计和工程实践的协作质量将会直接影响课程的教学效果。课程的群体协作行为关联关系如图1所示。课程中的不同交互行为之间相互影响、相互关联,以共同实现以交互为主要行为方式的课程群体协作,这需要教师适应性地调整和变更角色,即从知识的传授者变为知识的引导者、指导者和关联者。也就是说,在课程的教、学和实践三个层面,教师应发挥协作引导、有效指导和关联驱动的作用。

图1 群体协作行为的关联关系

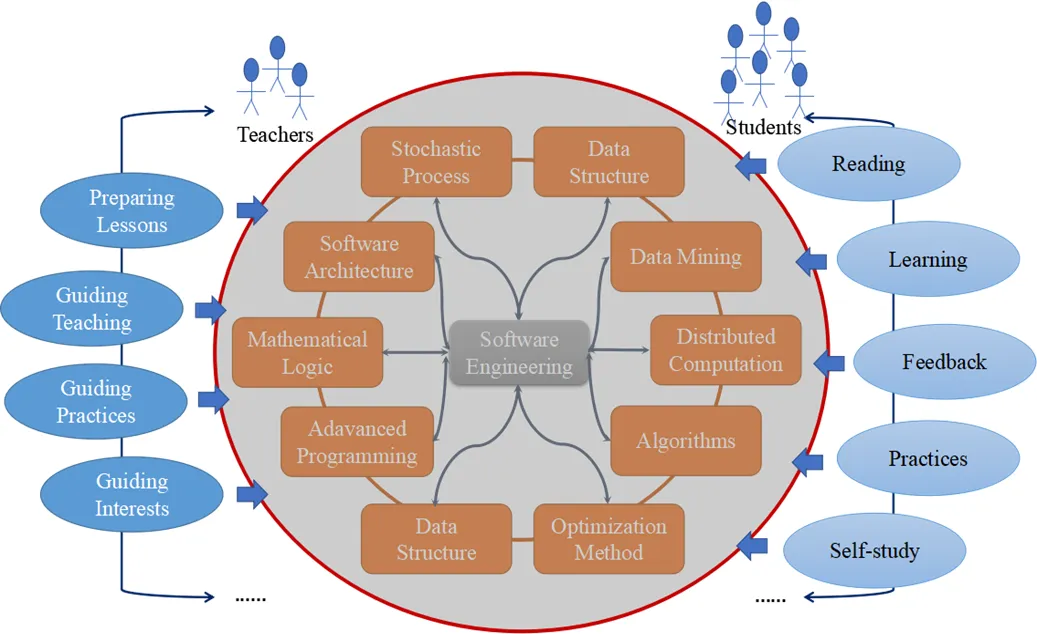

图2 知识关联和群体协作行为映射序列关系

2 知识关联和群体协作行为映射序列关系

在群体协作行为的有效关联过程中,要解决的问题主要如下:①在教、学、实践过程中,教师的教学行为如何影响学生的群体学习行为,两者之间的关联与映射关系是什么?②教与学过程中的实际行为与师生交互行为之间如何关联?应实现什么样的关联?关联的条件是什么?③高级软件工程多资源融合的教学驱动模式对师生的交互行为将产生何种影响?其影响程度与关联强度之间存在怎样的因果关系和实际应用依据?

本研究采用案例分析法,以山东省Q大学2015、2016级计算机类研究生课程“高级软件工程”为例,展开相关数据采集和效果分析。该课程的教学过程分为两个系列:理论教学和实践应用。在该课程中,教师的群体协作行为包括备课、教学指导、实践指导、兴趣引导等,学生的群体协作行为包括阅读、学习、反馈、实践、自学等。此外,该课程与其它同期开设的课程之间也存在着一定的知识关联和协作关系。基于此,本研究构建了以“高级软件工程”课程为中心、不同课程相关联的协作与映射关系,得到整个课程的知识关联和群体协作行为映射序列关系,如图2所示。

3 教与学的群体协作行为需求关系

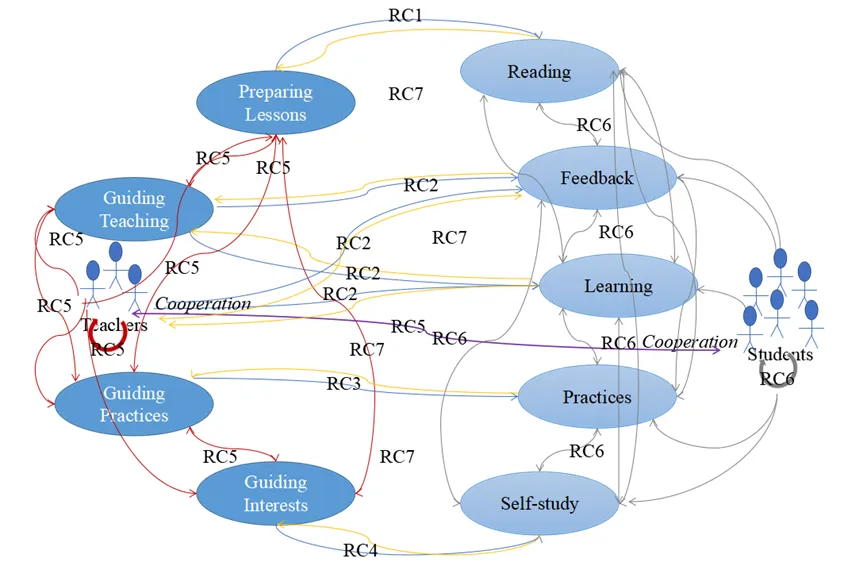

围绕图2课程中的知识关联点,针对教与学的群体协作行为需求关系,本研究设计了如下需求内容:RC1——教师的备课行为正向影响学生的阅读行为;RC2——教师的教学指导和教师之间的协作沟通行为正向影响学生的学习行为、反馈行为;RC3——教师的实践指导行为正向影响学生的实践行为和实践效果;RC4——教师的兴趣引导行为正向影响学生的自学行为,同时正向创建以兴趣为驱动的自学行为;RC5——教师行为本身存在自我的正向影响行为;RC6——反过来,学生群体协作行为会正向影响教师的授课行为、影响师生互动过程的交互行为,学生的自主参与行为同样存在自我内化的正向引导行为,形成相互影响的递归过程;RC7——采取不同的教学驱动策略,都将带来群体协作行为的差异和变动。

教师“教”的行为活动和协作能力,对学生“学”的主动意识和执行过程具有一定的正向影响;同样,学生实际“学”的过程和结果,也对教师“教”的准备和调整产生正向作用。基于课程实施的需求内容,本研究分析了两届计算机类研究生在课程教学活动中的群体协作行为,根据需求内容的几个论证层次,得到教与学的群体协作行为需求关系,如图3所示。

图3 教与学的群体协作行为需求关系

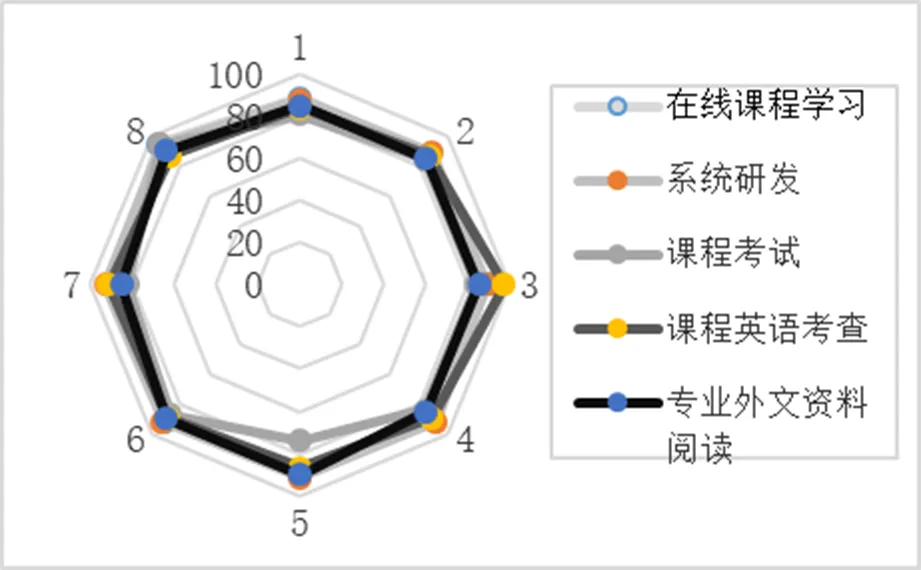

图7 坚持完成在线课程学习的学生成绩分布雷达图

二 课程群体协作行为模型构建

本研究采集了两届计算机类研究生的学习行为数据来评估教学效果,并适时调节学习过程和实践过程中的内容、知识点、策略、活动等;当遇到状况时,对学习行为数据进行有效跟踪和适当干预,并合理体现教学目标的进步性和前沿性,达到增量式递进的教学效果;对于在线课程学习中的学生,提倡自选,建议自主自学,并完成在线考核;同时,在教学中引入斯坦福大学的“机器学习”作为任意在线选修课程,以加强学生对现代交互式软件系统的自主认知、适应反馈和及时决策。此外,本研究针对这两届学生均进行了分组课程案例设计,每组设置4~6人并指定负责人,做好人员分工,要求各组根据学期实践时间的安排,选择合适的软件过程模型,在学期末提交一个在线交互系统。在实践的过程中,在遵循软件工程研发的技术需要和资料规范的前提下,各组还需一并完成与系统研发过程相关的各类项目文档资料。

图4 课程群体协作行为模型

基于上述工作,本研究构建了课程群体协作行为模型如图4所示,其运作过程如下:①由教师群体发起课程组织的群体协作,根据课程知识点的逻辑关系实现自组织关联;②系统将与该课程有关的其它关联课程设置为一个参与群体,并根据知识点的需求进行适当筛选和关联;③知识驱动采取多样的课程组织形式,实现关联课程教学组织的群体协作;④根据不同的学习任务和课程知识掌握程度,学生自组织实现分组协作,不同组之间也根据不同的学习需求进行适时或临时的交叉协作,即隐性协作。

本研究涉及的2015、2016级两届计算机类研究生对应的选课学生数量分别为29人(含学术型研究生26人、专业型研究生3人)和30人(含学术型研究生26人、专业型研究生4人)。本研究通过跟踪线下课堂、在线课程的设计与开展过程,适时了解课程的进展情况,跟踪记录学习任务的完成情况,对相关的测量指标进行了群体协作行为的因子分析,并施以理论指导。本研究将图3中教与学的群体协作行为需求关系作为教师、学生需求的潜在变量,其涉及的子因素及相关测量指标如表1所示。相关测量指标值越大,表明群体的行为越活跃。根据表1所列各项,采集适合的考量数据,基于课程群体协作行为模型和多维数据关联性问题分析,本研究勾画出课程的群体协作网络拓扑结构,以对课程的群体有效协作效果进行验证。

表1 教师、学生需求的潜在变量及相关测量指标

三 群体有效协作效果的实证分析与论证

群体有效协作的效果检验采取网络建模方法,对比2015、2016级计算机类研究生“高级软件工程”课程教学过程的群体协作行为关联结果,来分析不同的需求内容对执行效果的影响。在建模中,本研究对协作的交叉性进行了相应的权重划分,基于样本估计良好的模型,对不同的数据样本进行独立分析,以实现良好的拟合结果。为有效分析四种“教师需求”和五种“学生需求”在分析中的关系映射及其对模型效果的影响,本研究通过数据的学习分析和拟合,来完成群体有效协作效果的论证。

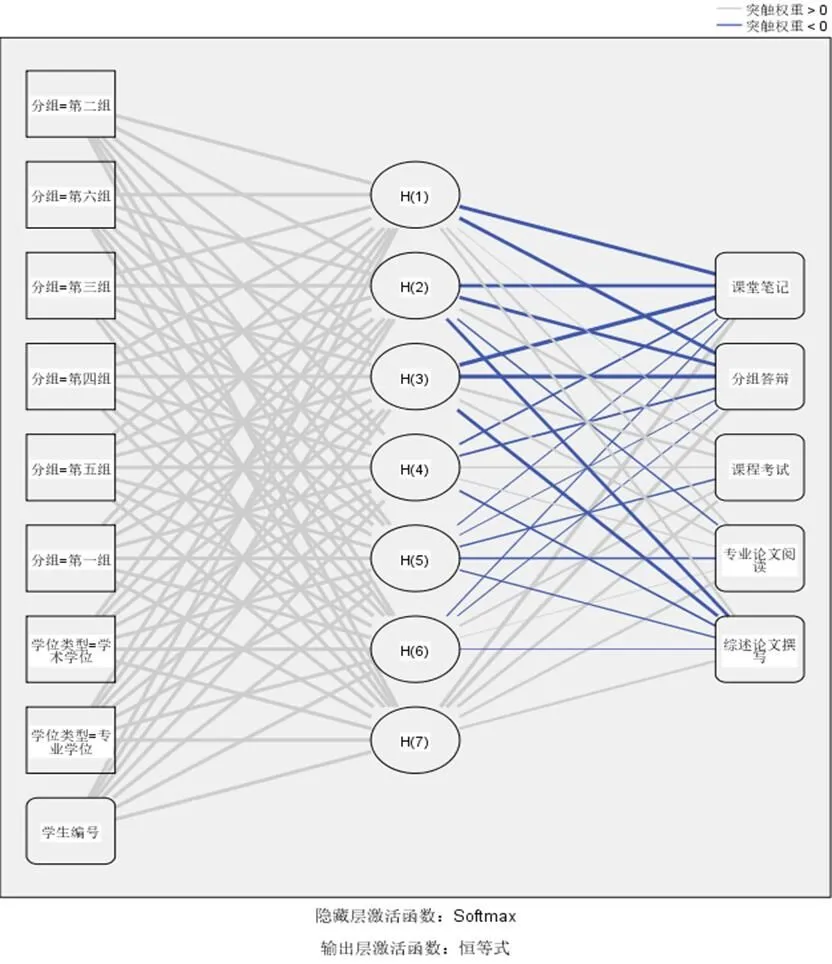

针对2015级计算机类研究生的课程学习成果涉及课堂笔记、分组答辩、课程考试、专业论文阅读和综述论文撰写等五个方面,均为指定完成的内容。而针对2016级计算机类研究生,结合人才市场对于实际案例参与力度的需求,将课堂笔记定位为学生的自觉学习意识——统计结果显示,有29人(共30人)坚持提交随堂笔记,成为学习常态;1人为在职研究生,存在笔记不完整现象,虽然该生没把课堂笔记作为必须提交的一项学习成果,但也已经养成了做笔记的学习习惯。因此,针对2016级计算机类研究生的课程学习成果涉及系统研发、课程考试、课程英语考查和专业外文资料阅读等四个方面。此外,本研究还在全部学术型研究生中展开了以兴趣为驱动的在线“机器学习”课程选修,有12人参与了学习,其中有8人完成了全部课程,4人中途放弃。

在实验过程中,本研究对2015级计算机类研究生五个方面的课程群体协作行为进行了关联分析。为建造有效的课程群体协作行为模型,本研究对课程学习成果的数据进行了分析,并运用统计学指标进行度量;为得到最理想的精确值,运用试错法对实现过程的参数不断训练调优——在此基础上,对每一个课程学习成果和总体指标进行检验,得到训练实现的协作行为网络信息,如表2所示。通过执行关联算法,得到课程群体协作行为网络结构(如图5所示),其中学生类型和学生分组被定义为输入层因子,学生本人的关键信息被定义为协变量,而课程考察的五个指标被定义为输出因变量。表2的检验结果显示,除了综述论文撰写,其它四个方面的训练误差均满足要求。究其原因,主要在于论文撰写需要文献查阅和独立撰写,属于学生的独立行为,体现了个体对课程和知识点的自我感知,更适合进行偏向于个性化学习的训练。

表2 2015级训练实现的协作行为网络信息

注:a由检验数据条件确定为隐藏单元的“最佳”数目,即在检验数据中产生误差最小的数目。

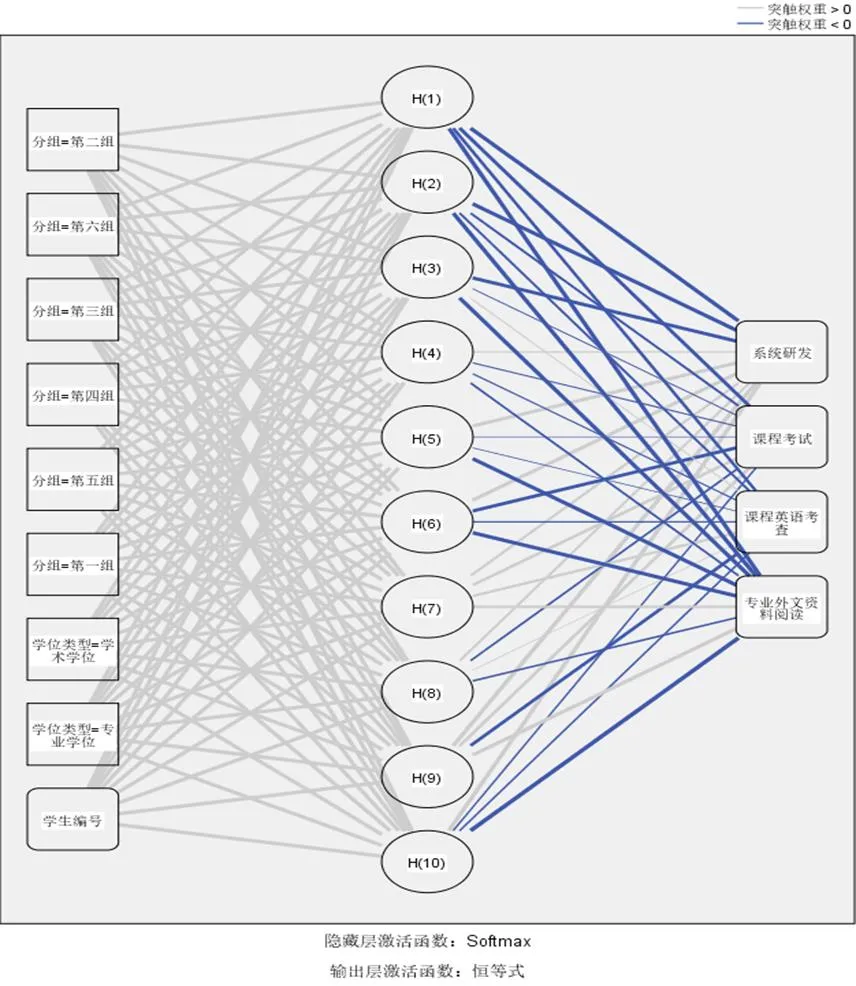

表3 2016级训练实现的协作行为网络信息

注:b表示检验样本中的因变量可能是常量;4.263E-33和5.836E-33是科学计数法,分别表示4.263×10-33、5.836×10-33。

图5 2015级课程群体协作网络拓扑结构

图6 2016级课程群体协作网络拓扑结构

针对2016级计算类研究生的在线课程自学设置环节是少数人的任选,属于个体行为。在群体协作网络拓扑分析中,输出因变量没有设置在线课程,而是将它作为个性化分析;课程学习成果的协作关联分析落脚于四个方面,同样运用模型构建和统计学指标度量的方法,得到训练实现的协作行为网络信息(如表3所示)和相应的课程群体协作拓扑结构(如图6所示)。

图7的雷达图显示了坚持完成在线课程“机器学习”的8个学生的自学成绩情况。图7显示,这8个学生除了在这门自修课程取得良好的成绩,其它相关联的课程也取得了相对较好的学习成果,这与学生自身的内在知识群体协作关联能力直接相关。

四 小结

本研究以“高级软件工程”课程为例展开学习行为分析研究,通过运用模型构建和统计学指标度量的方法,得到了群体协作行为会对课程学习效果产生关联性影响的结论:从不同方面发挥课程群体协作行为的作用,尊重和引导学生个体的兴趣,对于建立深化合作、全面提高课程成绩等具有一定的促进作用。后续研究将聚焦于群体协作和个体偏好的扶持、引导、融合,并展开更深入的研究和论证。

[1](英)维克托‧迈尔-舍恩伯格,肯尼思‧库克耶著.赵中建,张南燕译.与大数据同行:学习和教育的未来[M].上海:华东师范大学出版社,2014:5-7.

[2]Lu O H T, Huang J C H, Huang A Y Q, et al. Applying learning analytics for improving students engagement and learning outcomes in an MOOCs enabled collaborative programming course[J]. Interactive Learning Environments, 2017,(2):220-234.

[3]Tempelaar D T, Rienties B, Nguyen Q. Towards actionable learning analytics using dispositions[J]. IEEE Transactions on Learning Technologies, 2017,(1):6-16.

[4]Best M, MacGregor D. Transitioning design and technology education from physical classrooms to virtual spaces: Implications for pre-service teacher education[J]. International Journal of Technology and Design Education, 2017,(2):201-213.

[5]张家华,邹琴,祝智庭.学习分析视角下在线学习干预模型应用[J].现代远程教育研究,2017,(4):88-96.

[6]Pecaric M, Boutis K, Beckstead J, et al. A big data and learning analytics approach to process-level feedback in cognitive simulations[J]. Academic Medicine, 2017,(2):175-184.

[7]夏小娜,曹宝香.《软件工程》教学的“三段论”定位与“能力驱动”[J].现代教育技术,2007,(8):109-111.

The Group Collaborative Behavior of Curriculum under the Perspective of Learning Analytics——Taking the Course of “Advanced Software Engineering” as an Example

XIA Xiao-na1,2,3QI Wan-xue1,3YU Ji-guo2ZOU Qi2

Group collaboration is an important organizational behavior of the engineering course teaching. Taking the “advanced software engineering” course for the two-term computer postgraduate students of the grade 2015 and 2016 in Shandong Q University as an example, this paper analyzed the group collaboration behavior of curriculum from the perspective of learning analytics. Firstly, this paper analyzed the behavior association, knowledge association, mapping sequence of the group collaboration and the behavior demands of teaching and learning. Then, the group collaboration behavior model of curriculum was constructed. Finally, the empirical analysis and demonstration of the effectiveness of the group effective collaboration were carried out. This paper pointed out that making the role of group collaboration into play from different aspects, respecting and guiding the students’ individual interests, had certain promotive action to the establishment and deepening of collaboration, and the comprehensive improvement of course performance.

learning analytics; group collaborative behavior; advanced software engineering

G40-057

A

1009—8097(2018)09—0047—07

10.3969/j.issn.1009-8097.2018.09.007

本文受山东省自然科学基金“社会化服务推荐的决策机制研究与应用”(项目编号:ZR2016FM45)、“Architecture-centric服务分簇研究及服务路由驱动的ac-OA平台演化”(项目编号:ZR2012FQ011)、山东省研究生教育创新计划项目“‘双一流’目标驱动的计算机学科协同创新培养体系深化与实施”(项目编号:SDYY16092)资助。

夏小娜,曲阜师范大学信息科学与工程学院副教授,曲阜师范大学统计学院在读博士,研究方向为教育大数据、社交网络、软件工程,邮箱为xiaxn@sina.com。

2018年1月14日

编辑:小米