生物炭配施氮肥改善表层土壤生物化学性状研究

孟繁昊,高聚林,于晓芳,王志刚,胡树平,青格尔,孙继颖,屈佳伟

(1 内蒙古农业大学农学院,内蒙古呼和浩特 010019;2 内蒙古民族大学农学院,内蒙古通辽 028000)

生物炭 (biochar) 通常指农林废弃物等生物质在缺氧条件下不完全燃烧产生的富碳产物[1],炭化后具有多微孔结构和较大的比表面积[2],施入土壤后能够降低土壤容重,改善土壤结构性。生物炭的高度羧酸酯化、芳香化结构特征还使其具备了极强的吸附能力[3],可增加土壤中的有效水分、养分,提升肥料利用率,成为农业中改善土壤状况、节本增效的理想材料[4–5]。

近年来,生物炭作为农业废弃物的再利用资源,因能够改善土壤水肥状况、增产增效受到广泛关注[6–7]。由于土壤类型和气候环境的不同,生物炭对土壤和作物的影响也不尽相同,但生物炭改善土壤状况、促进作物生长方面的正向效应已受到国内外学者的普遍认可[8–9]。生物炭施入土壤后可增加土壤有机碳库存[10–11],提高土壤供氮能力[12–13],增加微生物数量及活性[14],改善根际土壤环境,促进作物生长。战秀梅等[15]通过4年连续定位试验,研究生物炭对棕壤理化性质的影响,发现土壤有机碳和全氮分别增加了27.6%和75.6%。Uzoma等[16]通过研究生物炭对沙质土壤上玉米产量的影响表明,施入15 t/hm2和20 t/hm2生物炭时,产量分别提高150%和98%。

但众多研究表明,生物炭的过量施用降低土壤微生物量、酶活性[14],甚至导致减产[17]。通过土壤微生物碳氮平衡原理可知[18],维持微生物正常活动的碳氮源存在固定比例,过量施炭有可能打破这种比例进而抑制微生物数量,本研究以此为切入点,探究生物炭配施氮肥后,土壤碳氮储量、微生物量及酶活性的变化规律,旨在为改善土壤微生态环境以及春玉米的增产增效提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

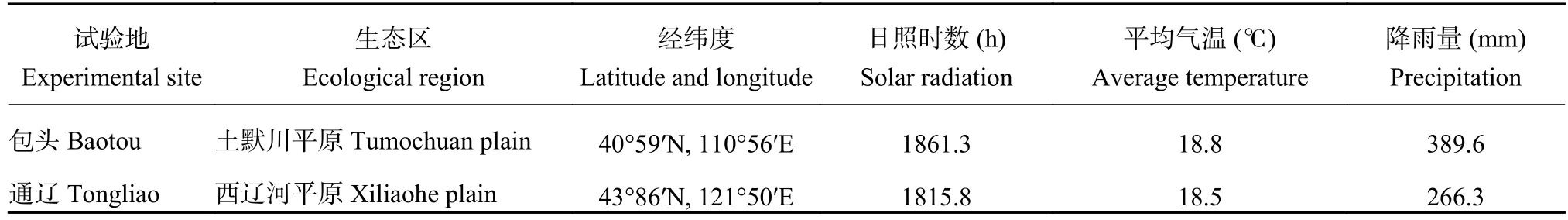

本研究利用内蒙古自治区东部和西部不同的气候环境及土壤条件,于2017年在内蒙古东部 (通辽市开鲁县小街基镇范家窑村) 和西部 (包头市土默特右旗沟门镇北只图村) 进行试验。2个试验点位置和春玉米生育期 (4—10月) 内气候情况以及0—20cm土壤基本理化性质见表 1和表 2。

1.2 试验材料

本试验所用生物炭为玉米秸秆在缺氧条件下300~350℃烧制而成,由沈阳卡力玛生物炭科技开发有限公司生产,其pH为10.08,含碳71.23%、氮1.51%、磷 (P) 0.78%、钾 (K) 1.68%。

1.3 试验设计

试验采用裂区设计,主区设3个氮肥水平,副区设4个生物炭水平,3次重复,共36个小区,每小区长5 m、宽6 m。生物炭于播前撒于地表,同底肥 (P2O590 kg/hm2、K2O 45 kg/hm2) 一起均匀旋耕入土于耕层15 cm左右,氮肥按3∶7分别于拔节期、大口期追施尿素。本试验供试品种为先玉335,种植密度为75000株/hm2。包头于2017年4月20日统一机播,9月30日收获;通辽于2017年4月27日人工点播,10月3日收获。全生育期间灌水4次,每次灌水定额均为750 m3/hm2。其他管理同大田生产。各处理组合生物炭和氮用量见表 3。

1.4 样品采集及指标测定方法

1.4.1 样品的采集 于玉米播种前采集0—20 cm土壤样品,于收获时按每个小区0—10 cm、10—20 cm和20—40 cm分层取100 g左右保存于4℃冰箱中,用于土壤微生物量碳、氮的测定,其余50 g土样于阴凉处风干,供土壤有机碳、全氮和土壤酶活性的测定。1.4.2 测定指标及方法 土壤基本生物化学性质采用鲍士旦《土壤农化分析》中的方法[19]测试;土壤有机碳采用K2Cr2O7氧化外加热法测定;土壤全氮采用全自动凯氏定氮仪测定;微生物量碳、氮用氯仿熏蒸灭菌—K2SO4浸提法测定[20];脲酶采用靛酚蓝比色法测定;过氧化氢酶和蔗糖酶采用比色法测定[21]。

用同一土层整个供试土样酶活性的平均值为参比,分别计算各土样酶活性的相对值,然后累加即为各土样的总体酶活参数。

总体酶活参数 (Et) = ∑Xi/X

式中:Xi为供试样品第i种酶活性实测值;X为同种酶活性平均值[22]。

于玉米生理成熟期,田间每小区选取无缺苗断垄且长势整齐的两行实收,待果穗风干后考种,逐穗测定穗粒数后全部脱粒,测定百粒重,并计算籽粒理论产量。

1.5 数据处理

采用SPSS 17.0统计软件对数据进行两因素方差分析,LSD法进行多重比较 (P = 0.05) ,采用Sigma Plot 12.0进行图表绘制。

2 结果与分析

2.1 生物炭配施氮对土壤有机碳、全氮及碳氮比的影响

对2个试验点相同处理的有机碳 (SOC)、全氮(TN)和碳氮比(C/N)取均值进行两因素方差分析,由表 4可知,生物炭和氮用量对0—10 cm、10—20 cm和20—40 cm土层的有机碳和碳氮比均有极显著影响 (P < 0.01) ,且二者间交互作用极显著;仅生物炭对0—10 cm和10—20 cm土层全氮有极显著影响。2个试验点3个土层土壤有机碳在各施氮水平下,随生物炭施用量的增加而增加,包头和通辽2个试验点均以C24为最大值,3个土层分别较C0显著增加25.21%~31.12%、24.03%~29.87%和19.33%~49.42% (P < 0.05) 。2 个试验点 0—10 cm和10—20 cm土层土壤全氮在各施氮水平下随生物炭用量的增加而增加,包头和通辽2个试验点均以C24为最大值,分别较C0处理显著增加3.39%~21.17%和11.36%~39.07%;20—40 cm土层,各施炭水平,包头施氮处理 (N150、N300) 较不施氮处理 (N0) 显著增加2.16%~13.40%,通辽各施氮处理间差异不显著。包头的0—10 cm和20—40 cm土层,通辽的3个土层,同一施氮水平,施炭处理 (C8、C16、C24) 均显著增加了土壤碳氮比;同一施生物炭水平下,各施氮处理间差异不显著。

表1 试验地经纬度和春玉米生育期内的气候条件Table 1 The geodetic latitude and climatic conditions in spring corn growth period of experimental sites

表2 试验地土壤基础肥力Table 2 Soil basic fertility of the experimental sites

表3 各处理生物炭和氮用量Table 3 Biochar and nitrogen input in different treatments

表4 生物炭配施氮肥对土壤有机碳 (SOC) 、全氮 (TN) 和碳氮比 (C/N) 的影响Table 4 Effects of combined application of biochar and nitrogen on soil organic carbon (SOC), total nitrogen (TN)and carbon/nitrogen (C/N)

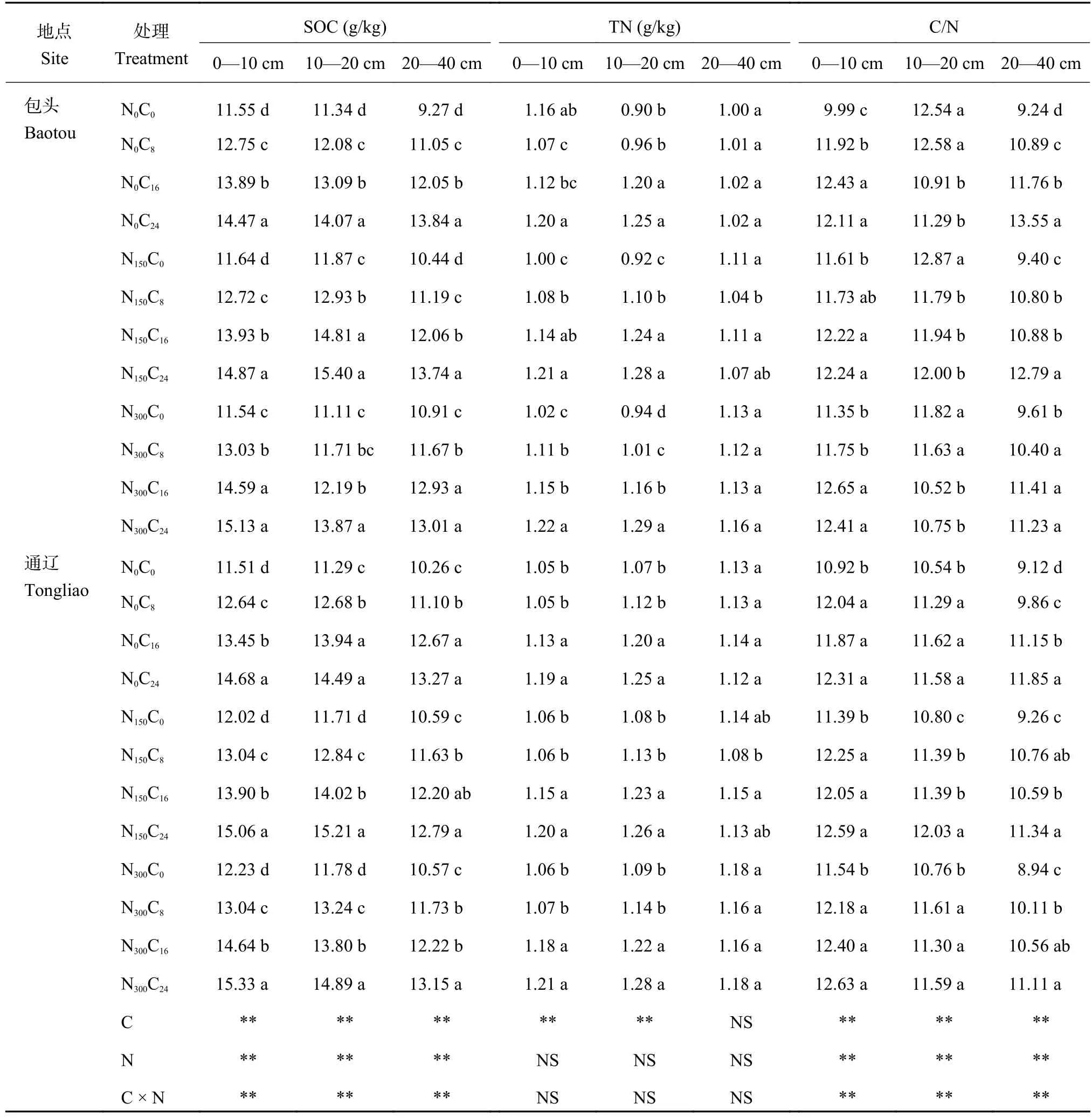

2.2 生物炭配施氮对土壤微生物量及微生物商的影响

对2个试验点相同处理的微生物量碳 (SMBC) 、微生物量氮 (SMBN) 和土壤微生物商 (SMQ) 取均值进行两因素方差分析,由表 5可知,生物炭和氮对0—10 cm、10—20 cm和20—40 cm土层的SMBC、SMBN和SMQ均有极显著影响 (P < 0.01),且二者间交互作用极显著。2个试验点3个土层SMBC在同一施氮水平,随生物炭施用量的增加呈先增后减的趋势。0—10 cm和10—20 cm土层,各施氮水平下,包头施炭处理 (C8、C16、C24) 较不施炭处理 (C0)显著增加9.10%~32.78%和22.35%~128.82% (P <0.05) ,通辽仅C8处理较C0处理显著增加了20.04%~107.03%和1.61%~34.59%;各施炭水平下,仅N150处理较N0处理显著增加2.70%~58.20%和7.03%~58.29%。2个试验点3个土层SMBN在同一施氮水平,随生物炭量增加呈先增后减趋势,施炭处理(C8、C16、C24) 均显著大于不施炭处理 (C0) 。0—10 cm和10—20 cm土层,仅C8在各施氮水平较C0显著增加20.00%~175.70%和28.84%~102.34%;各施炭水平,N150处理和N300处理较N0处理显著增加2.70%~58.20%和7.03%~58.29%。SMQ是指SMBC与SOC的比值,用来表征土壤碳库的活性特征。2个试验点0—10 cm和10—20 cm的SMQ在各施氮水平,仅C8处理较C0处理显著增加了12.98%~54.08%和15.52%~97.93%;各施炭水平,仅N150处理较N0处理显著增加了6.75%~51.39%和3.43%~57.33%。

表5 生物炭配施氮对土壤微生物量碳 (SMBC) 、微生物量氮 (SMBN) 和微生物商 (SMQ) 的影响Table 5 Effects of combined application of biochar and nitrogen on soil microbial biomass carbon (SMBC), soil microbial biomass nitrogen (SMBN), soil microbial quotient (SMQ)

各炭氮处理组合的SMBC和SMQ,包头10—20 cm土层显著大于20—40 cm土层,通辽0—10 cm和10—20 cm土层显著大于20—40 cm土层;各炭氮处理组合的SMBN,2个试点0—10 cm和10—20 cm土层均显著大于20—40 cm。

2.3 生物炭配施氮对土壤酶活性的影响

对2个试验点相同处理的蔗糖酶 (Su) 、脲酶(Ur) 和过氧化氢酶 (Cat) 取均值进行两因素方差分析,由表 6可知,生物炭和氮肥对0—10 cm、10—20 cm和20—40 cm土层的三种酶活性均有极显著影响 (P < 0.01) ,且二者交互影响极显著。

2个试验点3个土层蔗糖酶活性在各施氮水平下,随着施炭量的增加呈先增后减的趋势,C8和C16处理均显著大于C0处理(P < 0.05) ;各施炭水平,N150和N300处理均显著大于N0处理,2个施氮量间差异不显著。包头3个土层分别以N150C16、N150C24、N150C8配施为最大值,通辽3个土层均以N150C8为最大值,较不施肥处理 (N0C0) 分别增加76.19%、77.90%、30.21%和75.06%、45.62%、164.79%。

2个试验点0—10 cm和10—20 cm土层脲酶活性在各施氮水平,随着施炭量的增加呈先增后减的趋势,施加生物炭处理 (C8、C16、C24) 的脲酶活性较不施炭处理 (C0) 显著增加3.10%~118.78%和9.43%~141.58%;各施炭水平,随着施氮量的增加呈先增后减趋势,均以N150为最大值,较N0显著增加8.06%~104.13%和4.08%~67.11%。20—40 cm土层,仅通辽在C8和C16处理,施氮处理 (N150和N300) 显著大于不施氮 (N0) 。2个试验点0—20 cm (将0—10 cm和10—20 cm取均值) 和20—40 cm土层,各炭氮配施处理均以N150C8土壤脲酶活性为最大值,包头较不施肥 (N0C0) 显著增加188.14%、117.31%,通辽显著增加80.44%、153.45%。

2个试验点0—10 cm土层过氧化氢酶活性在施加生物炭处理 (C8、C16、C24) 时,施氮处理 (N150和N300) 较不施氮处理 (N0) 显著增加24.07%~141.67%。10—20 cm和20—40 cm土层在各施氮水平,随着生物炭用量的增加呈先增后减趋势,均以C8处理为最大值,C8较C0处理显著增加52.53%~145.31%和9.33%~51.80%;各施炭水平,包头N150和N300处理均小于N0处理。

土壤总体酶活参数 (Et) 用来表征供试土壤中土壤总体酶活性的大小,通过将实测值转化为相对值,综合评价了不同量纲酶活性的总体变化规律[23]。由图 1可知,2个试验点0—10cm、10—20cm和20—40cm土层土壤总体酶活参数在同一施氮水平,随生物炭量的增加呈先增后减趋势,施加生物炭处理 (C8、C16、C24) 较不施炭处理 (C0) (P < 0.05) 显著增加5.80%~94.30%、2.69%~59.91%和6.11%~64.33%。0—10cm和10—20cm土层,包头的各施炭水平,N150较N0显著增加28.28%~84.53%和19.36%~29.27%;通辽仅在C8水平,N150较N0处理显著增加85.46%和38.68%;20—40cm土层随炭氮用量变化不一致。

2.4 土壤碳氮与生物学性质的相关分析

由表 7可知,SOC与TN、C/N、SMBC、SMBN、Su、Ur呈极显著正相关 (P < 0.01) ;C/N 与 SMBC、SMBN、Su、Ur呈极显著正相关;SMBC与SMBN、SMQ、Su、Ur、Et极显著正相关;SMBN与SMQ、Su、Ur、Cat、Et极显著正相关;SMQ与Su、Ur、Et极显著正相关 ;Su与Ur极显著正相关,与Et显著正相关(P < 0.05);Ur与Et极显著正相关,与Cat显著正相关;Cat与Et极显著正相关。

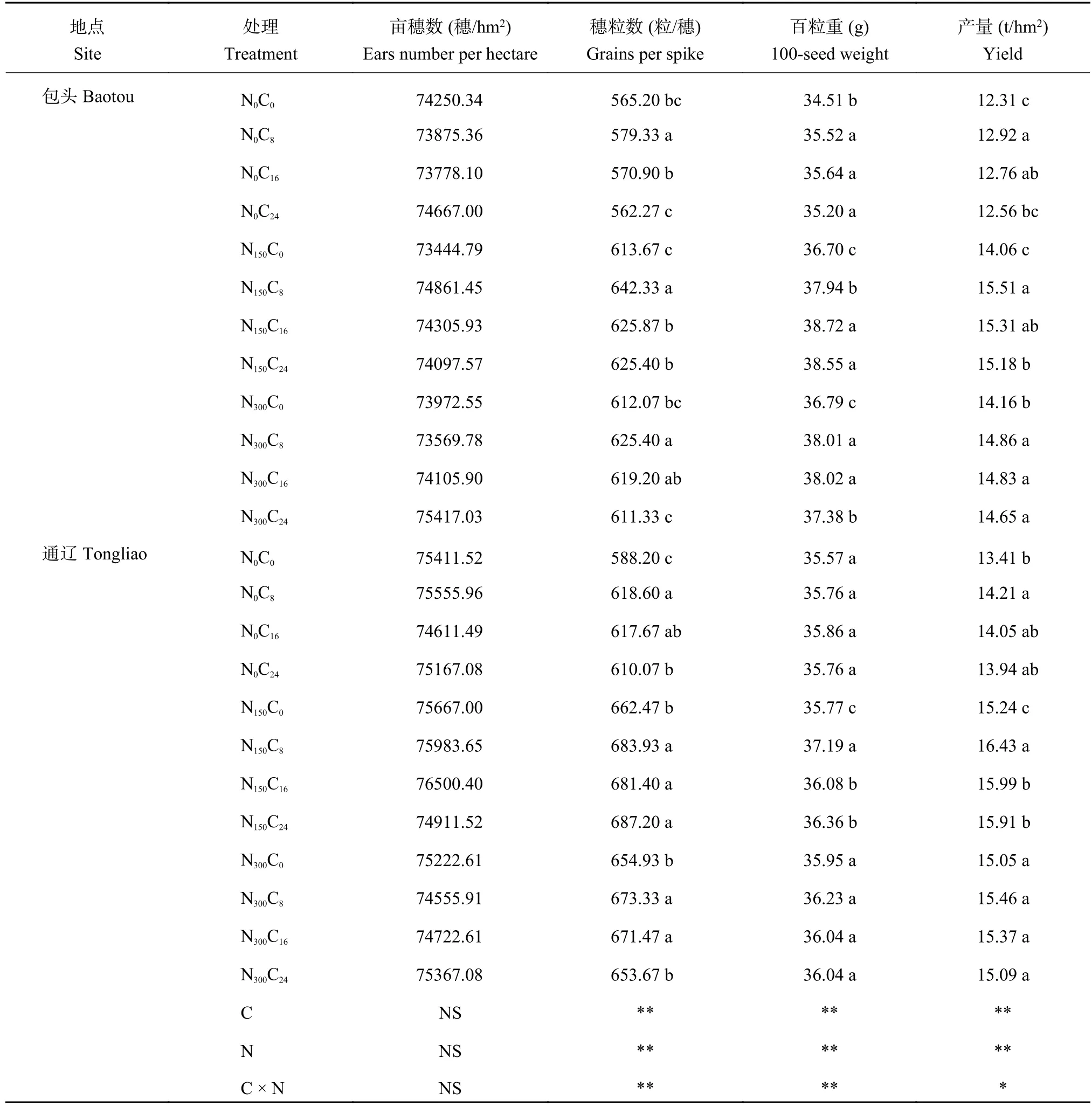

2.5 生物炭配施氮肥对春玉米产量的影响以及产量与土壤生物化学性质的相关分析

由表 8可知,生物炭配施氮肥可显著增加春玉米穗粒数、百粒重及产量 (P < 0.05) ,且两者的交互作用达到显著水平。2个试验点穗粒数在各施氮水平,施炭处理 (C8、C16、C24) 较不施炭处理 (C0) 显著增加1.01%~5.17%;在各施炭水平,施氮处理 (N150、N300) 较不施氮处理 (N0) 显著增加7.15%~12.64%,但两个施氮水平间差异不显著。包头百粒重在各施氮水平,施炭处理较不施炭处理显著增加1.60%~5.52%,通辽仅在N150,施炭处理显著大于不施炭处理。2个试验点产量均以N150C8为最大值,包头和通辽分别较不施肥处理 (N0C0) 显著增加26.06%和22.48%,较单独施氮处理 (N150C0) 显著增加20.07%和15.59%。同一施氮水平,产量随生物炭用量的增加先增后减,以C8处理为最大值,3个氮水平 (N0、N150、N300) ,包头和通辽分别较C0处理增加4.99%、10.31%、4.99%和5.96%、7.83%、2.79%;同一施炭水平,施氮处理 (N150、N300) 产量均显著大于不施氮 (N0) ,且均以N150处理为最大值,包头和通辽分别较N0处理显著增加14.28%~20.86%和13.58%~15.59%。

表6 生物炭配施氮对土壤酶活性的影响Table 6 Effects of combined application of biochar and nitrogen on soil enzyme activities

由表 9可知,产量与0—10 cm土层的SMBC、SMBN、Su、Cat、Et极显著正相关 (P < 0.01) ,与SMQ、Ur显著相关 (P < 0.05) ;产量与 10—20 cm土层的SMBN、Su极显著正相关,与SMBC、Ur显著相关;产量与20—40 cm土层的Su极显著正相关,与SMBN显著相关。

3 讨论

3.1 生物炭配施氮肥对土壤碳、氮的影响

生物炭和氮肥均可显著增加SOC含量,其中生物炭起主导作用。生物炭一般含有60%以上的碳元素[2],且具有稳定的芳香烃结构,施入土壤后成为土壤中最难分解的SOC[23],在短期内不会发生明显的化学变化,起到碳封存的作用[24–26]。生物炭显著增加TN含量主要因为多孔结构和较大的比表面积使其具备了极强的吸附力[27],可吸附大量的铵离子,降低氮素损失,进而提高土壤全氮含量[15]。高德才等[28]通过大田试验表明,生物炭配施氮肥较单独施氮显著降低了各种形式的氮素径流流失,并且通过土柱试验[29]证明,生物炭可推迟NO3–和总氮淋失达到高峰的时间,起到缓释氮肥的作用,这对提高氮肥利用效率具有重要意义。本试验中,在0—10 cm和10—20 cm施炭土层,生物炭显著增加了C/N,是由于生物炭性质稳定一般不发生垂直方向的迁移,施入后直接提高了0—20 cm土层SOC含量,而生物炭对氮素的吸附作用小于对SOC的直接补充,对全氮提升幅度小于SOC导致C/N的增加。

3.2 生物炭配施氮肥对土壤生物学性质的影响

生物炭和氮肥在增加土壤碳氮储量的同时,也提供了微生物生存和繁殖所需的碳氮养分来源,但碳氮源单一过量会使微生物的碳氮比例失衡,因一方的缺失而不能满足微生物正常活动,抑制了微生物的数量和活性。研究表明[18],维持微生物正常活动需要消耗20~25份碳和1份氮,当碳源过剩而氮源相对不足,土壤固有的碳氮比例失衡时,微生物只能根据氮的数量来形成细胞物质,微生物数量达不到最高值,有机质的分解也受到影响,如果此时向土壤加入无机氮以补充氮的不足,则微生物数量可有所增加。在本研究中,单独施加生物炭可显著提高SMBC和SMBN。这是由于生物炭较大的表面积和极强的吸附力能够保存更多可供微生物利用的能量物质[30–31];生物炭的多孔结构为微生物提供了物理保护[32]。但生物炭过量时C/N比过大,SMBC和SMBN有所下降 (图 2) ,这是由于碳源过量打破了微生物碳氮平衡。根据本试验结果,在配施150 kg/hm2氮肥后,SMBC和SMBN均显著大于单独施炭,说明补充的氮源重新满足了微生物活动所需的碳氮比例,同时碳氮源数量的增多显著提高了微生物数量。另外,施用16 t/hm2和24 t/hm2生物炭降低了0—10 cm和10—20 cm土层SMQ,是因为生物炭可以直接提高SOC,而SMBC是SOC中可以被微生物利用的少数活性有机碳,当SMBC增幅小于SOC增幅时,它们的比值SMQ开始下降。

表8 生物炭配施氮肥对包头和通辽春玉米产量及构成因素的影响Table 8 Effects of combined application of biochar and nitrogen on grain yield and component factor of Baotou and Tongliao

土壤酶是微生物的主要产物,也是土壤微生态环境的重要组成部分,其活性能够反映土壤中各种生物化学过程的强度和方向,被认为是可以表征土壤肥力的重要指标。当前,生物炭和氮肥对于土壤酶活性的研究主要集中在与土壤碳、氮循环以及微生物活性有关的几种酶上。Su参与SOC循环,且能够促进糖类的水解;Ur催化尿素水解成氨,可表征土壤的供氮强度;Cat通过酶促反应水解过氧化氢,一定程度上可以反映土壤生物氧化过程的强弱以及土壤腐质化强度。陈心想等[33]研究指出,生物炭可显著提高小麦–玉米轮作两季作物土壤Ur和Cat活性,但对Su影响不显著。顾美英等[34]通过生物炭对新疆沙土土壤酶活性的研究表明,添加67.5~112.5 t/hm2生物炭能够显著提高沙土土壤Su和Cat活性,但对Ur影响不明显。也有研究表明,玉米秸秆生物炭对提高Ur活性影响显著[35]。前人研究结果不尽相同,这主要由于生物炭对土壤酶活性的影响受其制备过程、土壤类型以及生物活性因子等众多因素共同决定。

本研究结果表明,2个试验点施加生物炭和氮肥均可显著提高土壤Su、Ur活性以及Et。这是由于生物炭显著增加了土壤的活性有机碳含量[36–37],碳源的增加加快了微生物的繁殖,加速了有机质分解,进而为土壤酶提供了更多底物;施加氮肥使Ur水解的氮源增加进一步提高了Ur活性。炭氮配施提高了0—10 cm土层Cat活性是由于表层土壤是微生物最活跃的地方,Cat是表征生物活性的关键酶,微生物活动增加影响了Cat活性。炭氮配施较单独施炭或氮对土壤酶活性的提升更明显,这是由于碳氮源的增加促进了微生物数量和活性,且合理的炭氮配施使土壤碳氮比满足了微生物生长和繁殖的需求,从而提高了作为微生物产物的土壤酶活性。另外,本研究中Su和Ur活性随着土层的加深逐渐减少是因为本试验生物炭主要存在于0—20 cm土层,且一般不发生垂直方向的移动,而20—40 cm土层土壤养分较少,水分和较大的容重也不利于微生物的生长,最终导致土壤酶活性下降。近年来的研究主要集中在单独施炭对土壤酶活性的影响,而炭氮配施的研究鲜有报道,本试验中,生物炭在配施氮肥后,Su、Ur活性以及Et均大于单独施炭处理,这说明过量施炭而氮源不足打破了微生物的碳氮平衡,当配施氮肥补充了土壤氮素,重新达到平衡,微生物数量显著增加,土壤酶活性也随之增加。通过对土壤碳氮与微生物量和酶活性的相关分析发现,由于生物炭配施氮肥直接提高了SOC和TN含量,进而影响了土壤C/N,C/N与多数土壤生物化学性质极显著正相关,说明生物炭配施氮肥通过直接影响土壤C/N,从而间接增加了土壤微生物量及酶活性,这与上述结论基本一致。

3.3 生物炭配施氮肥对春玉米产量的影响

当前研究普遍认为,生物炭配施氮肥对作物产量表现为正效应,适量生物炭配施氮肥可提高作物产量,但其最佳施用量因生物炭的制备过程以及试验土壤性质不同而有所差异[38–40]。本研究表明,生物炭和氮肥均能够显著提高春玉米穗粒数、百粒重及产量,但N150和N300间差异不显著。春玉米产量随生物炭和氮肥施用量的增加呈先升高后降低的趋势,2个试验点均以8 t/hm2生物炭配施150 kg/hm2氮对产量提升最为明显,高量施炭会导致减产是因为生物炭含碳量高,施入后土壤中的C/N过高,降低了土壤氮素的有效性,进而导致了作物减产[41];另外,生物炭过多会导致SOC增加,微生物活性增加与作物根系竞争土壤氮[42]。通过产量与各土层的相关分析表明,产量与0—10 cm和10—20 cm施炭土层的多数生物性质极显著正相关,说明,生物炭配施氮肥主要通过提高0—20 cm土层微生物量及酶活性而影响春玉米产量。另有研究表明,生物炭对作物产量的提升随时间的延长有一定的累加效果,Major等[43]通过生物炭施加对玉米大豆轮作的多年试验发现,20 t/hm2生物炭在第1年对产量影响并不显著,但在第2~4年产量逐年提升,在第4年提升了140%,本研究为一年两点试验,仅考虑了地域差异,而对于生物炭配施氮肥是否具有累加效应有待进一步研究。

4 结论

生物炭和氮肥配施可显著提高土壤碳氮储量,进而改变土壤碳氮比;生物炭配施氮肥可显著增加土壤微生物量、微生物商、蔗糖酶、脲酶、过氧化氢酶活性以及土壤总体酶活,但炭或氮过量会使微生物数量及土壤酶活性降低;炭氮配施可显著增加春玉米穗粒数、百粒重及产量,以8 t/hm2生物炭配施150 kg/hm2氮肥增产效果最明显。生物炭和氮肥合理配施是提升土壤肥力、增加春玉米产量的关键。