监管国家的中国路径:以无证查处为例*

刘亚平 梁 芳

在现代国家建构中,国家如何应对工业化的治理挑战以及社会如何反作用于这种挑战,如何对市场主体的自利行为进行监管以促进社会的公共利益,成为各国在经济发展中面临的重要问题。然而,目前关于监管的理解几乎完全是基于发达工业国家的经验,人们关注的似乎只是哪个发达国家的监管模式更适合我们,或者说,如何将发达国家的经验应用于我们的监管实践。但经济地理结构使得源自欧美等国的监管模型在应用于具有不同的经济特性的地方时变得特别成问题,这不是建立恰当的制度就能够解决的。aMichael Dowdle,“The Geography of Regulation”,David Levi-Faur eds. Handbook on the Politics of Regulation,Edward: Elgar Publishing, 2011, p.576.中国的监管国家发展是否有自己独特的路径?这一路径又有多独特?

一、西方路径:监管标准化

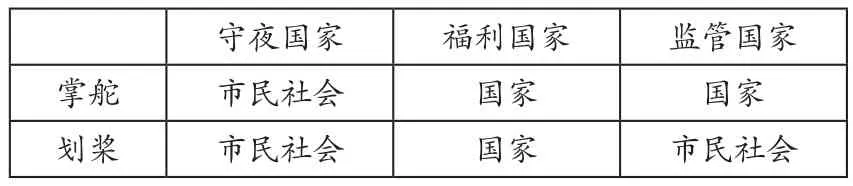

监管在现代国家的发展是一个令人惊讶的现象。bDavid Levi-Faur,“The Global Diffusion of Regulatory Capitalism”,The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol.598, no.1, 2005.布莱斯怀特从市民和国家的关系角度对监管国家的发展进行了较为清晰的说明。cJohn Braithwaite,“The Regulatory State”,R. Rhodes eds., Handbook of Political Institutions, Oxford: Blackwells,2008.在他看来,守夜国家的特点是“管得越少,政府越好”,这是一种自由放任的市场体制下的政府理念,掌舵和划桨角色都交由市民社会来承担,亚当斯密的“看不见的手”正是这一理念的鲜明写照。福利国家则刚好相反,它强调政府的介入,提供福利。而监管国家则尝试调合这两种模式,既看到完全自由放任制度的缺点——市场天生嫌贫爱富,赤裸裸的利益追逐会将社会带入不复之地,也看到福利国家的问题——国家的过多介入会遏杀社会的活力和创造力,因此,监管国家倡导的是一种由国家来掌舵,而由社会来划桨的安排(见表1)。然而,不同国家走向监管国家的路径各不相同。进步时代是美国现代监管制度的起源,aShleifer Andrei,“Understanding Regulation”,European Financial Management, vol.11, no.4, 2005.由于独立审判制度并不能给社会带来公平正义,日益托拉斯化的大型企业已经演变成为一种庞然大物,消费者再不可能在法庭上对抗它们,通过诉讼来获得正义,在这样的背景下,通过进步人士的积极推动,一系列独立监管机构组建起来,美国现代监管国家开始形成。新公共管理改革推动的则是监管国家发展的另一种路径,bSteven Vogel, Freer Markets, More Rules: Regulatory Reform in Advanced Industrial Countries, Cornell: Cornell University Press, 1998, p.10.以英国为例,撒切尔夫人大规模的私有化改革极大地减少了国家的介入程度,然而它并未将英国带向一个完全自由放任的社会,新出现的正是“监管国家”:一个重视正式规则和制度甚于私人关系的社会、一个重视专家知识甚于个人信息和个人判断的社会正在兴起。

表1 守夜国家、福利国家、监管国家的比较

在一些研究者看来,西方监管国家由一个中央的官僚机构进行控制,作为一个中立的“仲裁者”,超然地为国家的社会和经济环境设定结构并维护之,它主要是通过公开的、抽象的规则来实现这一目的,而不是直接参与到这些环境中来。cGiandomenico Majone,“From the Positive to the Regulatory State. Causes and Consequences of Changes in the Mode of Governance”,Journal of Public Policy, vol.17, no.2, 1997.在监管国家的发展过程中,监管机构的独立性,特别是其相对于政治的独立性以及相对于被监管的企业的独立性,一直被看作是衡量监管国家的重要指征。然而,监管机构在多大程度上不受政治家的任意干涉,以及监管机构与被监管对象之间的距离是个度的问题而非绝对的隔离,这使得监管国家的边界似乎不是那么清晰。现代监管国家发展的另一个指征似乎一直被忽略:现代监管的发展与大企业的成长是相辅相成的,监管的兴起促进了大企业的发展,而大企业的发展反过来要求现代监管的增长。由中小企业组成的市场基本上是一个无法监管的市场,而大型企业的兴起改变了这一切。dMichael Dowdle, Beyond the Regulatory State: China and“Rule of Law”in a Post-Fordist World, The Governance and Globalization Working Paper Series, 2010.机器化大生产使得监管的对象趋向于一致,因此可以以一个统一的标准去要求。反过来,统一的、可预测的规则本身就要求统一和可预测的监管环境。在多样化和分散的监管环境下,某一规则的成效就会因地而异;环境的变化越快,规则就越容易产生制定规则时未预料的效果。这是一种以“生产”为中心的监管,监管的主要对象是大企业。为对抗大企业,监管主要依赖行政机构,特别是由专业人士组成的独立机构。由于对大量高度专业化的监管人员的培训要求相当大的公共财富,因此,工业化的一个效果就是将民族国家发展为一个单一的、集中的监管实体。以福特主义的生产为基础的监管,要求稳定和富裕的社会经济环境。eMichael Dowdle, Beyond the Regulatory State: China and“Rule of Law”in a Post-Fordist World, The Governance and Globalization Working Paper Series, 2010.它也意味着监管国家在很长时期内依赖于“市场准入”的控制,即,一旦企业达成了基本的准入条件,监管者就有理由相信它完全可以生产出合格的产品。因此,现代监管国家的发展对于中小企业而言是一个直接的灾难,严格的准入门槛使得中小企业纷纷破产,大企业也往往游说政府建立一些它们很容易达到但是小企业却无法满足或者服从成本非常高的条件。中小企业要么被驱逐出市场,要么与大企业以各种方式联系起来,以谋求生存的空间。这样,大企业往往成为中小企业的监管者,因为尽管中小企业仍然是风险的主要来源,但大型企业受到这些中小企业的不负责任行为牵连,它们必须要管理自己上游和下游的中小企业带来的风险。

中国在现代国家建构的过程中,模仿美国模式建立起了现代监管制度,不断推进基于准入的监管制度,并取得了相当成效。然而,这种监管体系是以生产为中心的,当监管对象的规模大、相似度高的情况下,标准化是可以节省监管成本的,这正是现代监管制度有效的基本条件。现代监管国家的有效性也是基于这一基本的社会经济环境。这一监管模式在中国的推行情况怎样?本文将以食品作为切入点,不同于煤矿、电子等其它领域,食品行业在国家战略中一直不占据较重要的位置,因此国有化程度相对不太高,国家的这种态度使得自由市场在食品行业有了充分的发展空间。同时,随着人们生活品质的提高,对食品安全的要求日益增加,要求政府介入的呼声也越来越强。由于对食品安全的监管是在一个基本自由放任的市场中发展出来的,食品行业提供了一个绝佳地回答上述问题的切入点。在规模化大生产和大流通的背景下,尽管有一部分小作坊不断发展壮大,成长为具有一定规模的食品企业,然而大部分的食品小作坊仍然处于较落后的生存状态,在工业化企业日益涌现和群众食品安全意识日益提高的双重夹击下艰难维生。食品行业的小、散、乱一直被视为我国食品监管的顽疾和症结所在,政府花相当大的力气去整治这一基本属于不可治理的市场。参照西方国家的经验,中国的食品监管建立了基于标准化环境和准入控制的监管体系。监管部门尝试确立一个普适性的市场准入门槛,但由于监管对象的多样化和复杂化,以及监管部门自身的利益纠葛,这种设立和推进普适性的准入门槛的过程在中国却遭遇了尴尬。它不得不面对与西方大企业为主体不同的监管部门不同的监管对象——大量中小企业和小作坊的存在,使得食品监管机构不得不围绕无证查处推动市场准入的监管,而无证查处所面对的困境促动了食品监管的不适与调整,建构了一种中国式的监管路径。

二、基于准入的监管:食品生产许可证制度及其发展

中华人民共和国成立以来,卫生部门一直是食品的主要监管部门,食品生产经营行业需要得到卫生部门发放的许可证。因为食品往往要通过市场流通,所以市场中经营食品的商家需要有主管市场的工商部门发放的《营业执照》才能具有合法的身份。2001年,国家质量监督检验检疫总局成立。这一新成立的部门为巩固自己的地位,积极地拓展着自己的领地,将目光瞄准了食品。质监部门主张,食品也是一种产品,而且,卫生的食品不一定安全,对食品的监管需要上升到安全的高度来,仅有卫生许可不足以保证食品安全,需要再加上食品生产许可。为了给这一扩权提供足够的支持,国家质检总局组织在全国范围内对5类食品进行了产品质量国家监督专项抽查和专项调查,认为,由于我国食品工业还不发达,生产企业数量多、规模小、自律能力差,仅仅依靠市场机制的作用,根本无法保证食品质量安全。因此,需要建立严格的食品质量安全市场准入制度,把不符合安全标准的食品拒于市场之外。a张建梅、苟铭:《二十载昂扬奋进路:产品质量国家监督抽查20周年专稿》,《中国技术监督》2005年第12期。由此可见,食品市场准入制度将自己的合法性建立在“不发达”带来的风险,即假冒伪劣、生产经营有毒有害的食品,而应对的策略则是事前审批,将风险直接排除在市场之外。这意味着监管部门知道风险是什么,并相信自己有能力将风险完全控制住,即将不符合审批条件的企业从市场中清除出去。正如其标识QS(质量安全)所显示的,它希望给消费者带来的是产品质量安全的信心。2002年7月召开的全国食品市场准入暨国家监督抽查办法宣贯会,标志着质检总局启动的食品质量安全市场准入制度开始实施。

食品市场准入制度明确从事食品生产加工的公民、法人或其他组织,必须具备保证产品质量安全的基本生产条件,按规定程序获得食品生产许可证,方可从事食品生产,对符合条件食品生产企业,发放食品生产许可证,准予生产获证范围内的产品;未取得食品生产许可证的企业不得生产食品,且任何企业和个人不得销售无证食品。配套实行强制检验制度和市场准入标志制度,未经检验或经检验不合格的食品不准出厂销售,实施食品生产许可证制度的食品出厂前必须在其包装或者标识上加印(贴)市场准入标志——QS标志,没有加印(贴)QS标志的食品不准进入市场销售。由此,我国食品安全监管体制发生了根本性变化,原来由卫生许可和营业执照构成的食品卫生防线变为由卫生许可、营业执照和生产许可组成。食品生产许可制度要求企业取得卫生许可证和营业执照从而完成设立后,要获得生产许可证方可进行合法生产和销售。可见,食品生产许可证制度是中国在推进基于标准化环境和准入控制的监管体系中的一种重要努力,是对进入市场的生产经营主体进行一定的资格限制的制度,通过对企业的申请进行审批,对达到一定条件和要求的企业予以进入市场的许可,它也是一种典型的事前审批制度。

为了减少推行的阻力,国家质检总局采用分批公布实施QS制度的产品目录的办法。2002年8月,小麦粉、大米、食用植物油、酱油、食醋等5类食品的质量安全市场准入制度在全国范围内正式启动。其后,在2003年7月、2005年1月、2006年8月以及2006年12月分批对肉制品等10类食品,糖果制品等13类食品,糕等7类食品以及其他类别的加工食品实施食品质量安全市场准入制度,a国家质检总局发布相关通知,对食品品种实施质量安全市场准入制度,发布相应生产许可实施细则。至此,名义上按照食品工业分类的28大类525个品种全部纳入食品生产许可管理范围。质检总局更是利用迎接2008年北京奥运会的契机,以净化食品市场,保障食品安全为理由,于2007年在全国范围内开展了食品安全专项整治行动,首要目标就是食品生产加工企业100%的获得食品生产许可证。

许可证本质上是一种“生产”导向的监管方式。在监管环境相对稳定和标准化的情况下,通过发放许可证,明确企业创立所需要达到的基本条件,以保证企业具有生产合格产品的基本条件。在这之后,就可以放心交由企业自己去管理了。因此,生产导向的监管往往将重心放在准入控制上。从市场失灵的角度来看,许可证也是解决市场失灵的一种方法,通过发证向消费者披露厂商已经具备了生产合格产品的资质和能力这样一种信息,从而在某种程度上缓解食品市场上的“信息不对称”问题。其次,许可证也能解决置信承诺问题,政府为吸引投资需要让投资者对政治家的承诺有信心,让其相信不会因政治家的更替而失效。因为投资者的先期投入需要相当长一段时间才能有收益,因此,厂商和政治家之间的交易并非即时的,厂商的收益具有一定的滞后性,这种“时间不一致”bTerry M. Moe,“Political Institutions: The Neglected Side of the Story”,Journal of Law, Economics and Organization,vol.6, 1990.给厂商带来一定的风险,因此,政治家通过发放许可证的方式来保证厂商的利益。对于一些关乎人民健康和生命安全,需要相当的先期投入成本才能保证产品质量的特殊产业,通过发放许可证的方式,可给投资者信心。当然,在实际操作中,许可证起到的作用不仅仅只是信息披露,而是直接将不具有资格的厂商排除在合法的市场交易之外,因此,许可证也可以理解为政府为消费者设立的一道安全保障。发证事实上构成政府配置资源的一种方式,由政府来确定哪些主体有资格进入市场和市场参与者的数量,整个市场似乎就是非常有序地在政府的操控中运转。

三、理想与现实:无证生产查处及其困境

准入控制以一个统一的标准去要求全国的食品生产企业,在监管环境高度相似的情况下,它的效率是明显的,但在面临多样化、区域差异相当大的监管环境时,其局限性也显现出来:以统一的标准如何去应对地方差异,特别是具有地方特色的食品生产加工方式?统一的标准把持了基本的话语权,不合乎这一标准的就是不安全的,因此是不能够进入市场的。伴随着许可证的发放,必然带来一个问题,即那些没有获得许可证的人如果进入市场怎么办?这首先损害的是已获证的企业的利益。对无证生产查处,正规的领证企业最敏感、最关心、要求也最强烈,不少企业。特别是知名度高、实力雄厚的大型名优企业纷纷成立“打假”机构,专门查找假冒案源,配合执法部门进行查处,以维护企业的合法权益。

为了保障已获得许可的企业的利益,捍卫许可工作的尊严,维持正常的市场秩序,保障消费者的合法权益不受这些未获许可者的侵害,查处无证生产工作的重要性就由此凸显出来。有意思的是,在中国,查处无证的工作当仁不让地由政府承担起来。我国无证查处工作最早从1984年就开始,1987年国家经委等7部门联合发布《严禁生产和销售无证产品的规定》,查处无生产许可证生产行为成为政府职能部门的主要职责之一。之后,国务院发布的一系列条例和办法一再明确对于“依法应当取得许可证照而未取得许可证照从事生产经营活动的”,农业、卫生、质检、商务、工商、药品等监督管理部门应当依据各自职责采取措施,纠正违法行为。无证查处直接面对的难题是大量不具备基本生产条件、申办不到任何证书或根本没想过去办证的无证生产者。发现无证生产难、查处无证生产更难,因为监管的成本过高,这些无证生产者一直令监管者头疼不已,各监管部门之间也你推我推,谁都不想惹麻烦上身。可以说,对这类无证生产的查处正反映了中国独特的监管困局:不管不行,想管又心有余而力不足。

无证生产的经济驱动因素主要有三点。一是申领生产许可证相关的成本费用动辄几十万元,而无证生产,特别是化妆品、小食品等本钱投入一般不超过万元,不少本钱不多的创业者或者根本无力申证或者权衡之后选择了无证生产。二是申领到生产许可证后,企业每年必须将产品自行送去检验机构检验,仅单个产品的检验费就在6000元左右,而无证生产则可省下这笔数目不菲的费用,也不用缴税。三是质监部门每年都会对获证企业的产品抽检,如果不合格,就会依据涉案货值处罚和没收违法所得,产品质量严重不合格的还有被吊销生产许可证的风险。而对无证生产来说,一般没有举报就不会有质监部门检查,即使被举报被取缔了,顶多没收一些不值钱的成品和生产工具,“另起炉灶”的成本并不高。

要对无证生产进行查处,前提是要有案源,也就是说首先要能发现无证生产行为,才能谈得上查处。无证生产窝点通常难于被发现,即使被发现、举报后,因为隐藏在出租屋或民居里,查找也相当困难。质监局在对获证企业进行的日常监督检查中,也通过巡查、监督抽查和执法检查来发现无证生产,但是由于执法资源的限制,日常监督检查很难发现无证生产的案源。因此,发挥社会的力量就成为必然的选择。从2009年开始质监局设置12365专线,为社会各界举报无证生产提供更为便捷的渠道,为调动社会各界的举报积极性,质监局还对举报有功人员给予一定的物质奖励。

有了案源以后,就要依法运用适当的政策工具对无证生产进行查处。如果无证生产达到追刑的标准构成犯罪,可以直接向公安机关移交。对于达不到追刑标准的无证生产案件,则由质监局进行立案查处。但移交或立案查处遭遇的困境在于,在调查处理无证生产的过程中,往往要根据无证生产当事人提供的证据确定没收违法所得的额度。为逃避法律的制裁,使执法人员对其实际违法所得无从查起,无证生产当事人大钻法律空子,不做帐或做假帐,或者用小规模生产、分散仓储的方式来降低被查处的风险。一旦被查,往往会因为货值小只须承担很小的经济处罚,逃避可能被移交公安追刑的风险。向公安部门移交需要由执法部门提供生产者“掺入有毒、有害的非食品原料”的证据,这往往意味着必须在无证生产现场发现有毒、有害的非食品原料或包材,须将产品送检,证明成品中也含有有毒、有害物质;质监行政执法的案卷材料与刑事司法取证要求之间存在差异,往往被要求按刑事司法程序重新取证,而由于时过境迁,无法重新收集证据。再加上无证生产现场找不到当事人或立案后当事人逃逸等无法确认违法主体的情况下,及食品类保质期极短的无证生产查处中牵涉到的存放和销毁罚没品的困难,这使得对于无证生产均应立案查处予以取缔或移交公安部门追刑变得不现实,因此在实际执法过程中,质监部门对举报的案件只能排队核查,对无证生产窝点只能选择性立案查处,其余则交由无证生产所在街镇直接取缔。

由此可见,尽管查处无证生产是质监部门的职责,但在具体查处过程中,却非常依赖街镇的力量,特别是在办理现场复杂与处理难度大的案件、无证生产当事人阻挠执法及夜间行动等情况下,没有无证生产所在的街镇人员的协助和支持时。但是,镇街在无证生产的查处上并不一定都站在监管部门这一边,特别是在镇街认为无证生产查处影响地方利益的时候。比如,在集体用地和宅基地上兴建住房、厂房并出租,往往是村、社及村民便捷的创收渠道,这些地方为无证生产提供了理想的安身场所。因此,查处无证生产就会“断了自己人的财路”,所以镇街往往会对无证生产持默许态度。一些地方官员担心披露无证生产后被追责,因而对无证生产现象采取捂、堵、搪塞,敷衍甚至阻挠无证生产查处工作的开展。

如果镇街靠不住,那么,监管部门就要想办法自己在基层设脚,比如通过聘请协管员来协助开展工作,并且不断致力于规范、明确协管员的协管目标、任务和职责以及提高协管员协查协管的意识、能力和知情报情的积极性;为确保执法力量,一些地方开始在基层设质监站,以期有针对性地加强重点街镇的工作,进一步落实街镇政府知情报情、协查协管的属地化责任。质监站的职能范围由刚开始的只负责协查协管,逐步向牵头开展责任区内综合巡查,查处食品、特种设备两大安全违法行为的方向转变。尽管如此,无证的查处依然难上加难,特别是在需要其它部门的配合的时候。如工商、公安部门有自己的工作逻辑,对无证生产的危害性认识与质监部门可能有所偏差,同时也认识到无证查处这块骨头难啃,各部门都想少惹麻烦,变成“谁说得有理,谁就可以不接案子”,如工商部门推说这是生产领域应该由质监部门查处,质监部门也可以说生产企业要先领取营业执照才能领取生产许可证,应该由工商部门查处,似乎谁都有权查处,谁又都有理由不查处。

由此,无证生产被查处的机率其实不大,加上申证时间长、门槛高,领证后的每年定期检验费用也不低,在激烈的市场竞争压力下,一些厂商便不惜铤而走险。无证生产的查处只能是间歇性、个案式的,无证生产的反复案发就不可避免了。正如监管人员所言:“查处难,最难的不在于个案的查处,而是在难于减少和杜绝无证生产这一行为。无证生产就象是“牛皮癣”——顽症,有着顽强的生命力;无证生产查处就象是“割韭菜”——割了一茬又一茬,总也割不完,经常是今天走了这个窝点,明天又来了那个窝点;而执法人员就象是“灭火队”——哪里有举报、投诉,就赶赴哪里“灭火”,成天和无证生产者“打游击”,疲于奔命却又无可奈何。”对无证的查处往往陷入这样的困境——“把无证生产罚成有证,又把有证企业罚成无证生产”——因为担心监管部门的查处而去领证,因为产品质量问题又被罚成无证。

四、监管发展的中国问题

照搬美国式的“法制、专业和独立”的监管模型在中国遭遇了无限的尴尬,典型地表现在对无证生产的查处上。依赖于福特式生产环境的监管国家在面临无数小、分散的市场时,多样化的生产环境时,标准化监管的效果大打折扣。监管者有意要通过标准化来加强对市场的管控,把市场发展成为大型企业垄断从而便于管控的市场,这种政策指向为中小企业提供的发展空间相当有限,但当前的经济发展水平和消费水平使得这些小作坊能够在制度边缘存在。食品市场显然难以发展为只由少数几个大型企业所导的市场模式,尽管监管者有强烈的动机将食品市场引导向这样一种模式。在这种情况下,地方被迫对原监管体制进行修补,从而体现出监管国家发展中独特的中国问题。

(一)多重准入控制之争:质量还是安全

食品生产许可证制度在很大程度上是借鉴国外经验而建立的,其中关于生产条件、质量标准体系、产品检验等方面的要求均是针对大中型企业的生产经营情况而确立的标准。正如其标识QS(质量安全)所显示的,它是建立在比原监管部门提供的卫生保障更高的要求之上,从而能给消费者带来产品质量安全的信心,但在实际操作中它却演变为市场准入门槛。这就带来两个困境:一是,市场和消费者是否能够接受更高成本的食品?二是,监管部门是否能够保证更高的准入门槛之下的食品的质量?

就前者而言,这种无视中国国情的监管设计导致监管部门与小生产加工作坊之间的冲突无可避免,查处无证经营成为基层监管部门的主要工作任务。一个重视口感和食品的色香基于食品安全(从臭豆腐、皮蛋和腌制品的流行可见一斑)的消费者群体,以及大量仍以价格而非质量来选择产品的消费群体的存在,使得清扫和围堵只能成为“短暂”的,消费者甚至和小摊贩站到一起抵抗监管执法。地方监管机构不得不一再让步。众多有活力的小企业、小作坊的存在正是市场经济的蓬勃生命力的源泉,这一点似乎从未得到监管者的正视。完全的围堵和处罚行不通,监管部门开始转向帮助和扶持小企业达到监管目标上来,但是政府并未能正视中国的市场特色而去发展相应的监管模式,仍然将“发证”视为解决食品安全问题的主流之道。比如质监部门就组织由企业负责人参加的相关法律法规和制度培训,明确申领生产许可证的要求;召集企业负责人到优秀企业进行现场教学观摩;邀请专业技术人员对企业“三方会诊”;派监管人员去企业现场指导整改等措施来开始积极教育和指导生产企业,帮助他们申请生产许可证。

就后者而言,发证式监管关注的是企业是否获证,而不是企业生产的食品是否安全。为了给这种监管以正当性,它以获证的企业生产的产品更为安全为理由,而将监管简化为发证和查处无证。2008年的三聚氰胺奶粉事件,特别是2009年毒奶粉卷土重来给予这种监管方式以无情的嘲讽:获证的企业生产的食品并不安全,有QS标识的奶粉三聚氰胺含量严重超标。质检总局修改QS(质量安全)标识为企业生产许可,为了强调生产许可证的合法证,它们尝试强化食品质量的概念,并提出它不同于食品安全,“质量是把食品安全风险控制在一定程度,质量标准是绝对的,而安全是相对的,符合质量标准就是意味着风险控制在可接受程度,如果没有的话就是风险会增大,但是不等于不安全。”如果不符合质量标准的不一定不安全,符合质量标准的也不一定安全,那么,这个质量标准的意义在哪里?以质量标准作为准入标准,带来的直接问题是如果过低,质量标准就失去了意义,不可能为了照顾产业水平而让明显有损消费者健康的产品在政府的背书下走向市场;如果过高,作为市场的准入门槛就失去了正当性,因为消费者有权选择质量并不那么高的产品,这是他们愿意承受的安全风险。2012年,国家对食品安全监管体系进行了重组,国家食品药品监督管理总局成立,原质监、工商的相应监管人员并入食药监系统,2015年9月,以生产许可证(SC)取代食品的QS证,生产许可证正式退出食品市场。

(二)监管重心下移:发挥基层力量还是地方保护

因为查处无证生产很大程度上依赖地方政府,因此,中国的监管路径与其它国家不同的地方在于,地方政府是推动新型的政府和市场关系重构的主力,监管高度依赖地方政府,强调监管的属地化倾向。

监管重心的下移有利于加强对中小生产经营企业的监管,特别是对那些无证无照户的清查,并且不留监管死角。因为不管是正规的生产企业也好,无证无照的加工窝点也好,都总需要有个生产加工的场所,无证无照的小作坊小摊贩往往存在于各式各样的农民房、出租屋内,而且往往非常隐蔽,选择深夜时间加工。在缺乏实质性证据的情况下,监管部门单凭怀疑是无法进入的。发现这些生产窝点,镇(街)村拥有相当大的优势,特别是镇(街)政府的外管办(或出租屋管理中心),及所辖行政村治安队,通常可以使监管力量延伸到几乎每一栋厂房和农民房、出租屋。

地方政府在中国的改革开放中曾经起到过重要的作用,而进入改革的深水区和僵局状况下,通过重新把权力交由地方政府,可能有助于打破改革的僵局。正如2008年的三聚氰胺奶粉事件所暴露出来的,国家免检制度的保驾护航使得三鹿这样的大型企业肆无忌惮。然而,如果中央层面的监管并不能免于被企业捕获,我们如何能寄希望于地方?2010年前后,各地都在将安全监管的重心进一步下移至基层,“使安全监管的触角延伸到最基层”,许多镇街开始设立安全监管办公室,并要求镇街一把手对本区域安全工作负总责。但本无执法权的镇街,在已经是“上面千条线下面一根针”的脆弱状态下,如何能保证安全监管工作落到实处?对食品安全这样需要专业知识的领域,基层有这样的技术能力承担吗?加上企业的税收基本上是地方财政收入的重要来源,在现实的经济利益和未来的健康安全风险相比,孰先孰后?如何避免属地化的监管不陷入地方保护的巢臼?这些都是监管重心下移所必须正视的问题。

(三)责任追究:全能政府还是推诿责任

尽管在发达国家,中小食品企业至今也仍是食品安全风险的主要来源,但由于中小企业往往会在上游或下游与某些大企业相联,在发达资本主义国家,往往以大企业为这些小企业的监管者,而不是由国家来介入。在中国,中小食品企业,特别是无证的食品作坊、摊贩的消费群体往往是一些低收入群体,他们自己无法也无力承担起食品安全的基本责任,而一个建立在工农联盟基础上的无产阶级政权不可能无视这些群体的利益,监管者从来不敢声称安全的食品只能由支付得起的阶层所享有。在这样的背景之下,发动国家的力量来全面围堵甚至清理无证的市场行为,就成为理所当然了。另一方面,由于无证市场行为的主体也往往是社会的中低收入者,在对他们进行清理时,监管者也不能不有所顾忌,这必然导致查无工作本身的尴尬性:比如,一些地方,监管者就对少数民族的食品制售点睁一只眼闭一只眼。

由于发证带来的一系列问题,一些成熟市场经济国家往往将发证交由认证机构进行,政府只需对这些认证机构进行监管,并通过认证机构之间的竞争来减少发证过程中的腐败问题。在中国,监管者将发证视为控制市场的主要途径,市场的不成熟和不完备给政府理由将市场准入的控制权揽到自己手中来。这种完全由政府承担的市场准入的控制将政府置于一个相当窘迫的处境:政府与获证企业的利益捆绑在一起,以至于企业一出问题,公众首先想到的不是企业本身的问题,而是政府的问题。由此,政府承担的是全部的责任:获得许可的,需要监管者承担责任,而未获得许可的也要靠监管者来兜底——没有许可怎么可以在市场上生产经营?在这样的无限责任的陷阱下,政府对监管人员的事后追责也进一步加强。对监管人员的日常监管目前并没有太多的规范和约束,基于处于“放任”状态,但是,一旦发生安全事件,特别是那些引起社会反响较大的事件,政府往往严格问责以向民众交待。在这样的压力之下,“做是找死,不做是等死”,因为出了问题,一定会问基层监管人员的责,因此,监管人员“每天战战兢兢,如坐火山口,不知道做到哪一步算是可以免责,也不知道哪天会出事。”

随着这几年公众对食品安全事件的关注度增强,特别是许多获证企业甚至是大企业的食品安全问题被曝光出来,监管部门为向公众有所交待,进一步提升准入门槛,同时,为了便于整顿无证行为和规避责任,又进一步将监管重心下移。从准入控制的角度来看,可通过制定严格的准入条件来推卸责任,特别是当制订准入条件的一级政府不需要负责实际的执行时,通过这种方式,可以使自己保持清白,廉价地和问心无愧地把责任推卸给基层政府和人们对危险的无知。a[德]乌特里希•贝克:《风险社会》,何博闻译,南京:译林出版社,2003年,第41-47页。

五、结论

中国在现代国家建构的过程中,模仿美国模式建立起了现代监管制度。然而,这种监管制度是以生产为中心的,关注的是规模经济,当监管对象的规模大、相似度高的情况下,标准化是可以节省监管成本的,这正是现代监管制度有效的基本条件。现代监管国家的有效性也是基于这一基本的社会经济环境。然而,这一监管模式在遭遇中国产业的小、散、乱时,不可避免地遭遇尴尬处境。基于福特主义的监管在面临中国的广大非标准化的环境下不可避免的失灵,而全能主义的国家理念使得政府当仁不让地承担起对广大中小企业的监管责任。在福特主义和后福特主义双重夹击下,中国政府进行了积极的调适,从而体现出监管国家的中国路径。在市场经济的起步阶段,大量初次创业者往往从无证生产发家,而这些无证生产的消费群体往往正是社会底层,一个以工农为基础的政权不可能宣称对这样的市场放任不管,特别是在食品安全日益受到关注的今天,享有安全的产品特别是食品在社会主义的中国没有被完全视为一种市场选择,而是被作为每个人的基本权利得到强调。面对由广大中小企业组成的几乎是不可管控的市场,中国政府强力依赖行政力量特别是基层的力量,清扫市场的非法入侵者,确保市场的有序竞争,同时也保护了市场中获证企业的利益。这种将重心放在中小企业上的监管路径和力度是其它国家难以望其项背的。作为现代监管国家的原型,美国在现代监管型国家的建设中所主要对抗的是大企业,兼并扩张产生的大型企业在带来规模经济的同时也给社会带来了巨大的威胁,传统的诉讼制度并不能为个人和小企业提供平等的保护,大企业能够使用远远超过他们对手的资源来颠覆正义。美国开始在联邦层面建立大规模的独立监管机构,希望通过专业技术人员的力量来对抗日益集中化的大工业,实现对市场竞争和消费者权益的保护。bEdward Glaeser and Shleifer Andrei,“The Rise of the Regulatory State”,Journal of Economic Literature, vol.42, no.2,2003.其核心理念是,普通消费者对抗大企业的能力相当有限,大企业完全可凭借自己的市场霸权来推卸责任,因此,纯粹市场的力量很难对它施加约束,所以需要由政府的介入。对中小企业组成的市场,由于基本不可监管,所以一直都不是这些国家在构建现代监管体系时的重心所在。

对中国的监管进行研究的学者往往关注的是全能主义的理念以及监管上严重依赖地方乃至基层政府c曹正汉:《社会风险与地方分权——中国在食品安全监管上实行地方分级管理的原因》,《社会学研究》2013年第1期。等特点,而对由政府控制的市场准入制度较少关注。本文认为,由政府控制的多重市场准入是把握当前中国的监管型国家发展的关键所在。正是因为监管上严重依赖由政府控制的市场准入,带来政府的无限责任,进一步固化了全能主义的政府理念,在推无可推的情况下,只能依赖地方政府来履行全能的职责。在社会对食品安全日益关注的情况下,监管者的管理决心似乎体现在建立更高的准入门槛上,三鹿奶粉事件之后,对食品安全现状的不满转化为“提高准入门槛”“加强监管”的呼声,食品生产许可制度由原来的工业产品生产许可制度演变为由《食品安全法》与《工业产品生产许可证管理条例》双重设定的食品生产许可制度。2008年之后奶制品企业全部重新洗牌,按照新的、更高的要求来申领许可证。一些老牌的奶厂,如拥有47年历史的本土乳业品牌杨子江牛奶,尽管从未卷入过任何质量事件,也因厂房不合要求而被迫停产。a《扬子江牛奶黯然退市 光明友芝友退款现场摆售点》,新浪财经网: http://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/20110805/135810268784.shtml,2011年8月5日。2013年新《食品安全法》将原生产许可、流通许可等证合而为食品生产经营许可证,是降低企业的服从成本的重要举措。然而一些地方在探索让企业承担起食品安全责任的尝试中,又尝试为企业增加新的市场准入门槛。b如设立质量授权人制度,要求食品企业设立食品安全监管人员,该监管人员需要通过培训获证方能上岗。再比如食品安全法修改草案中还讨论将食品安全责任险设为强制性,只有投保了的企业才可以获得正式的生产经营许可证。

从监管手段的选择来看,控制准入这类事前监管往往受政府偏爱;而商家更偏爱诸如标准和信息批露这类事后监管手段,因为这样给予他们更大的自由。而事前监管的责任是无限的,因为它假定了政府的全知全能。监管的目的并不在于将企业管死,而是要让他们的逐利行为受到一定的约束,不仅只考虑自己的私利,还应当考虑社会的公共利益。而且,事后监管手段能够更好地发掘消费者的潜力。从发达国家的经验来看,更依赖多样化的监管手段,即使在需要实施市场准入的时候,也往往通过强制性产品认证,由企业自行选择认证机构,监管部门而只负责对认证机构的资质进行评定和监管,由认证机构对企业的产品质量进行认证,通过认证机构之间的竞争来保证公正。政府要做的是保证这些组织之间的竞争,以及从终端即通过消费者的“火警”和监管机构的抽检来淘汰不合格者,从而保证政府超然于市场之中。而在中国,由于缺乏可信的第三方机构和行业协会,市场的准入许可由政府来控制,政府与获许可企业不可避免地被捆绑起来,政府很难超脱于市场之外。如上文所述,这样一种路径充满了矛盾与冲突。公众对食品的要求是不一样的,所谓众口难调,由监管部门来一刀切地确定食品的品质因此就不太不合适。这种情况下,由各种行业协会或民间组织来自行设立不同的标准,消费者根据自己对饮食的不同需求来选择满足自己对更高品质的食品的需求,是更为恰当的安排。当然任何国家的监管制度都在一定程度上结合了事前与事后的监管手段,但当前中国的监管制度过于依赖事前监管特别是市场准入制度,政府的许多监管手段都是依附在准入许可制度之上,从而给政府带来无穷无尽的责任和压力。

尽管本文仅仅只是以食品行业为例进行了分析,但是依靠市场准入制度来监管市场的理念,几乎是中国主要监管部门一致沿用的监管手段。由于准入控制一直是经济性监管如证券、银行、电力等的传统管理手段,发放许可证的合法性相当高,几乎少有置疑,而在新出现的一些社会性监管领域,如安全生产监管中,监管部门仍沿袭了经济性监管的手段,过于强调准入许可的重要性。比如,作为国民经济的基础产业,我国一直通过市场准入制度来对煤炭产业进行控制。开始是要求采矿许可证、煤炭生产许可证、营业执照和矿长资格证,后来随着煤矿安全监管部门的设置,各监管机构陆续出台开办煤矿的资格条件,进行准入控制,发展为六证,在前四证基础上增加了矿长安全资格证、安全生产许可证,核发机关有省国土厅(地方矿)/国土资源部(国有大矿)、省煤监局、省煤炭厅、省工商局等。后来又增加了副矿长安全资格证、生产经营单位安全生产管理人员安全资格证、煤炭经营许可证,共九证。c颜烨:《新中国煤矿安全监管体制变迁》,《当代中国史研究》2009年第3期。因此,从这个意义上看,尽管本文只针对食品业进行了分析,但关于中国监管路径的分析,事实上远不仅仅只限于食品业,而是可以推广至其他行业,从而提示出中国监管国家建设中的基本矛盾与困境。