20世纪的中国器乐艺术

乔建中

中国艺术研究院

在中国音乐历史上,20世纪有着十分特殊的地位和意义。

百余年间,顺应中国社会、经济、文化全面转型的历史潮流,几代音乐家上下求索、勤于创造,审慎而又智慧地处理了一次次迎面而来的中—西、古—今、雅—俗等多重关系,目标如一地致力于从传统到现代的转接,最终为20世纪的中国音乐文化事业做了两件彪炳史册的大事:其一,全面系统地记录、整理了存活于各民族各地区丰富多彩的传统音乐遗产,将其公开出版,使之成为中华民族文化的宝典;其二,以中国传统音乐资源为基底,广泛吸收、借鉴西方专业音乐的理念、技艺,创造出一种不同于传统音乐体裁、风格的全新的音乐,如歌曲、合唱、歌剧、舞剧、器乐独奏、交响乐、协奏曲、民族管弦乐等,从而使20世纪中国音乐结构发生了全局性的转变。这两个业绩,前者是以音乐学家为主体做出的,后者是由作曲家和表演艺术家共同完成的。在中国音乐史上,如此功德,前无古人。

一

中国的器乐艺术,源远流长,积累丰厚。上古文献中所谓“击石拊石”“鼓琴鼓瑟”“鼍鼓逢逢”“金声玉振”的描述以及“伯牙摔琴”的传说可以看作是它精彩的“开篇”。而汉魏时代的《琴赋》(嵇康)、《琴操》(蔡邕)、《长笛赋》(马融)、《琵琶赋》、《筝赋》、《笳赋》(傅玄)、《笙赋》(潘安仁)、《洞箫赋》(王子渊)诸文所论,则反映了各类乐器独特的表现力和当时在演奏上所达到的艺术成就。此后,唐代羯鼓、七弦琴、琵琶、筝等演奏技艺高度成熟。宋元以降,一方面由于说唱、戏曲逐步形成而促进了乐器伴奏的专门化,另一方面,民间祭祀、节日、礼俗活动的迫切需要而使锣鼓乐、丝竹乐、鼓吹乐、弦索乐等不同乐队组合活跃于广大民间社会。在长达千年的表演实践中,无论是少数长于独奏的乐器,如琴、琵琶等,还是各类小型合奏乐队,不仅积累了大量的优秀曲目,而且在乐器演奏技法的扩展、提高、规范方面,也都自成系统,日臻完善,使器乐艺术成为历代音乐不可或缺的组成部分。

尽管如此,我们还是要指出,20世纪以前的中国器乐艺术并不是一个完全独立的表演艺术门类。如历代宫廷乐队,虽然乐器齐备,规模庞大,但它们主要是为宫廷礼仪服务,任何用乐,都要受到礼仪制度的制约,而不能自由充分地发挥乐队自身的表现性能。它们与宫廷礼仪相存相依,我们可以称之为“宫廷礼乐型”的器乐艺术。又如各类鼓吹、吹打乐队,它们又都几乎是在民间节日、庆典、婚丧嫁娶、仪式信仰活动中演奏的,具有与民俗文化共生的性质。因此,对于民俗事象有很大的依赖性。这应该是一种“民俗型”的器乐艺术。再如为说唱、戏曲、歌舞伴奏的民间乐队,它们仅仅是说唱、戏曲等这类综合性表演艺术的一个组成部分。其表现力的运用、发挥,取决于这一综合艺术本身的需要,而不可能单独自由地表演。这可以说是中国式的“剧场型的器乐艺术”。

合奏艺术如此,独奏艺术呢?文献中记载最多的是琴、箫、琵琶、筝等,它们的“表演”场所,大多数是官邸、青楼茶馆或文人私斋,其目的主要是为少数人观赏或“以乐会友”,民间称之为“雅集”。在这种场合,表演者与听众的关系被淡化,而更强调的是现场参与者的“自娱”“自赏”。这是一种“雅集型”的器乐艺术(关于“民俗型”“雅集型”“剧场型”的理论,请参照黄翔鹏:《论中国古代音乐的传承关系》一文,见《传统是一条河》,人民音乐出版社1992年版)。总之,数千年的演奏实践和艺术积淀,使中国器乐艺术的资源无比丰富。但它自身特殊的成长环境,即与宫廷礼仪、民俗事象、戏曲曲艺表演、文人意趣的长期“共生”及对它们的过分依赖,使这门艺术先天缺少对专门技艺、审美趋向的刻意追求,从而也就导致了它缺少作为一个专门领域的某种独立性。

进入20世纪之后,封建制度的彻底结束,“五四”新文化运动的发生和由于中西文化的广泛交流而出现的崭新的学术景象,不仅造成中国政治、经济的世纪性转折,而且,也催生了文学、音乐、艺术的新变,其中就包括器乐表演艺术。

1915年,刘天华先生(1895-1932)创作并演奏了他的处女作《病中吟》,它同时也是20世纪音乐家在西方专业音乐创作思想的影响下具有现代精神的第一首二胡独奏曲。1919年,郑觐文先生(1872-1935)在上海创立“大同乐会”,随后又于1924年组建了包括吹打拉弹诸类传统乐器、多达四十位演奏者的大型乐队。该乐会的宗旨是:“对于西乐主专习,对于中乐主稽古与改造,务使中西方得相济互助之益,然后挚其精华,提其纲领,为世界音乐开一新纪元,以完本会大同二字之目的。”(见郑觐文:《大同乐会之新组织》一文)

刘天华的二胡创作和“大同乐会”组建新型乐队的尝试,正式拉开了20世纪中国乐器独奏艺术和合奏艺术的序幕,不仅意义重大,而且产生了极为深远的影响。自此以后的八十余年间,中国器乐艺术在作曲家和民族乐器演奏家同心协力之下,改革创新,反复试验,一路前行,逐步达到了前所未有的一个巅峰。

二

20世纪的中国器乐艺术,之所以能成为一门相对独立又颇有成就的现代表演艺术类别,获益于以下诸因素:

第一,音乐院校将民族乐器纳入专业行列,是20世纪中国器乐成为独立的艺术表演门类的第一个标志。众所周知,上海“国立音乐院”自1927年成立后,就设置了琵琶、二胡、古琴专业。虽然仅有两三件乐器享此殊荣,但它为后来的音乐院校确立了一种原则。因此,1950年代各地音乐学院成立时,不但增加了很多乐器,而且设置了“民族器乐系”,这就为更多乐器成为一门专业,并为培养大批专门的器乐演奏人才提供了最有力的保障。近几十年来绝大多数优秀的民族器乐演奏家,几乎都出自专业音乐院校。本质上讲,以学校教育取代沿袭数千年来家族或社会的“自然传承”方式,是20世纪中国器乐艺术迈向高度专业化的重要一步。

第二,演奏场合和表演功能的改变,是20世纪中国器乐成为独立艺术门类的又一个要素。如前所述,以往的器乐演奏,多半依托于民俗事象或某种综合性艺术,其功能也具有“自娱”性质。但自1920年代起,受到西方专业表演方式和理念的影响,民族器乐演奏也单独登上音乐会舞台。这种情形到了1950年代以后更加普遍,而且成为中国器乐艺术演示的主要方式。器乐艺术表演舞台化,最终使之脱离对民俗事象、综合艺术的依赖而完全独立,成为“音乐会型”的器乐艺术。对于全面提高每类乐器的演奏技艺,实现器乐艺术的审美追求,这种“音乐会”型态,遂成为理想的表演空间。

提琴年代:清通高:99厘米 音箱直径:10厘米 厚:7厘米中国艺术研究院馆藏(刘晓辉摄)

第三,民间艺术大师进入音乐院校,为培养新一代演奏家发挥了关键作用。1950年代,在多次全国性文艺会演中,涌现出一批堪称大师的笛、管、笙、古筝、古琴、唢呐、板胡、琵琶等器乐演奏家,他们随后陆续被请到音乐院校或专业团体从事教学和表演。由于他们身怀绝技,传统功底深厚,到教学岗位后,在教学上发挥了巨大的作用,人们戏称他们为“一传手”。他们把传统艺术直接带进现代教育领域,他们的学生被称为“二传手”。因为他们既师从民间大师学习,又系统学习专业音乐理论,成为从传统到现代教育的纽带。其后,他们又陆续培养了一批批各种乐器的青年演奏家。于是,由民间器乐大师和他们的学生组成的演奏家队伍,就成为20世纪器乐艺术的中坚力量。

第四,持续不断的乐器改革,保证了民族器乐艺术的顺利进程。古人云:“工欲善其事,必先利其器。”作为音乐表演的工具,乐器制造、乐器改革从来都是推动音乐文化进步的重要动力。中国乐器的改进、改良、改革,几乎从20世纪初就开始了,为了满足表演的需要,各类独奏、合奏的乐器,始终都在为其制作的精良、音色的优美、发音的准确、琴弦的质地、演奏的便捷、音域的扩大等进行改良、改革,而且,在将近一个世纪里,乐器的改革,的确为演奏艺术的提升发挥了极为重要的作用。

第五,传统音乐经典、民间优秀曲目的整理改编和作曲家的创作曲目,直接呈现了20世纪器乐艺术的绰约风姿。丰富多样的作品,是构成一个独立的艺术领域的根本基础。20世纪中国器乐艺术的曲目,主要来源于三个方面:一是历经千百年演奏实践的磨炼而被公认为是经典的许多杰作;二是经过重新整理、改编、加工的一大批民间乐曲;三是作曲家介入中国器乐创作之后的新作。三类作品各有自己的价值。前两类已经是公认的传统文化遗产,可以远播后代。后者则是推动中国器乐艺术不断向前、扩大其内在表现力、提升它的现代审美价值、让它永远充满创造活力的关键。数十年来,活跃于中国器乐创作领域的作曲家不仅为许多乐器谱写了大量独奏作品,也为民族管弦乐队完成了多种体裁、不同规模的新作,为这门艺术的成熟贡献了自己的一份力量。

第六,组建大型民族管弦乐队,为充分展示中国器乐合奏艺术的独特魅力而进行长期试验。“大同乐会”的新型乐队虽然时间不长,成就有限,但它开了风气之先。1950年代,这种吹、打、拉、弹齐备的新型民族管弦乐队先后在北京、上海等地陆续成立。1970年代后,香港、台湾、新加坡也成立了大体相同的民族管弦乐队。数十年来,民族管弦乐队经过演奏家、指挥家、作曲家的实践和努力,作品、体裁日益增多,表现力日益丰富,演奏技艺全面提高,已经成为现代中国合奏艺术的一种范式,也是全世界公认的有影响的民族管弦乐队之一。

拍板年代:20世纪60年代通长:27厘米 腰宽:4.5厘米头宽:6厘米 尾宽:5.5厘米中国艺术研究院馆藏(刘晓辉摄)

玉屏箫年代:1958年通长:64厘米 直径:1.5厘米中国艺术研究院馆藏(刘晓辉摄)

曲笛年代:20世纪50年代通长:64厘米 直径:2厘米中国艺术研究院馆藏(刘晓辉摄)

总之,专业音乐院校的建系设科、表演的舞台化、优秀的演奏人才、丰富的表演曲目、专业作曲家的深度参与,最终完成了从传统器乐艺术到当代器乐艺术的转型,使器乐艺术成为20世纪中国音乐的一个灿烂的篇章,它也是20世纪的音乐家响应时代的要求而用自己的创新精神献上的一份厚礼!

三

进入20世纪以来,中国器乐艺术中的乐曲创作面临传统与现代的抉择。对于作曲家而言,传统音乐文化是他的依托,是他取之可用的资源,但他一旦进入创作,就会自觉不自觉地把现代精神融贯到作品中去。因为,当代创作不可能是传统的重复和翻版,它的根本取向就是张扬现代精神,表现人和社会生活的现代性。这样的创作追求,即使是改编和移植都是明确无误的,特别是一些成功的改编和移植,现代精神更为强烈。例如,刘文金、赵咏山改编的管弦乐曲《十面埋伏》,黄海怀移植的《江河水》,其内涵精神早已与传统琵琶曲和管子曲大异其趣,不可同日而语,就是因为作者非常恰当地处理了两者的关系,并把现代精神放在第一位,给传统乐曲以现代诠释,赋予其全新的文化意义。这样说,并不是贬低传统在创作中的地位。传统文化的历史深度不是几日几月就能淘“尽”的,不断从其中吸收、体验、感悟,是艺术创作终身不能停歇的任务。而且,对传统越熟悉,了解得越透彻,创作者对现代性的追求就越有力,从而,在创作天地中,就会建构起一个极具张力的场域。保持两者的“张力场”,创作就会保持一种永远新鲜的活力。

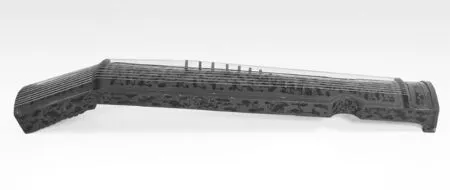

筝(十三弦)年代:清通长:134厘米 宽:20.5厘米中国艺术研究院馆藏(刘晓辉摄)

琵琶年代:20世纪90年代末通长:102厘米 宽31.5厘米 厚:6厘米中国艺术研究院馆藏(刘晓辉摄)

总之,现代需要有深厚的传统作背景,传统要接受现代的洗礼,只有以这样的理念处理好二者的关系,所创作的乐曲才会获得被历史承认,被听众接受和喜爱。

毫无疑问,创作技艺是保证创作质量的前提和基本手段。技艺既是形式,也是一种内容,同时具有时代性和历史的阶段性。西方音乐从巴洛克——古典主义——浪漫主义——印象主义——现代主义,既是创作思潮不断推进的反映,也是创作技艺的一次次变革。中国20世纪以来音乐创作阶段的划分,技艺同样是其标志之一,如二三十年代是对西方音乐创作技艺的模仿,五六十年代是中西、古今的初步融合,八九十年代是自主的选择和多元性探索。其中,技艺的因素居于很重要的地位。总之,创作技艺是音乐思潮的直接反映,也是判断一个时代音乐创作的标尺之一。但技艺不是唯一的。它必然与作曲家的生活经历、人文修养、哲理思考、历史观念等有着千丝万缕的内在联系。

在20世纪的中国音乐中,盲人阿炳的音乐应是无可争议的世纪性经典,特别是他的《二泉映月》早已成为公认的人类音乐史上的珍品,艺术性超越了民族、国家和时代。它为什么能达到这样的高度,很值得我们反复深思。阿炳的生命历程中,除了苦难,就是屈辱。唯一剩下的,就是他一生都未离开过的道教音乐和苏南民间音乐。于是,他只能一边吞嚼苦难,一边学习和掌握民间音乐。他不懂何为“创作”,他只知道音乐是他最亲近的精神伙伴,他的“本事”就是“依心”而奏,沿街乞讨。而就是在这样的生活中,他奏出的音乐最终打动了千千万万的人。他的音乐有没有“技艺”呢?当然有,并且在业内人士看来十分高超。但打动千千万万人的除了技艺,同样重要的还有音乐中包含的那种旷达的人生追求、超然于世的心理状态和受尽凌辱而毫不低沉的意志力量。没有后者,阿炳的音乐也不可能达到后来的高度。

人们评判音乐的一个最朴实的标准,就是“好听”。如果大家都说一部新作“很好听”,那一定是这部作品含有不同以往的新乐思、新音调。但也有人专门追求写“难听”的音乐,其中可能更有“新意”,因为违背了人们的听赏习惯而被“否定”。

但也必须指出,这样的否定,也许仅仅是违反一时一地观众的审美习惯,即并不是真的“难听”。历史上,因为要突破某些传统思维、技法而遭抨击的新作比比皆是,随着审美习惯的转变,这些“难听”的作品后来反而获得很大的赞誉,那种具有“革命”意义的新,最终得到历史的承认。总之,创新是极为可贵的精神,人类的任何一次进步,都是以创新为动力的,音乐亦然。

但创新的“新”,决不是无根无底的新,而是建立在历史、传统、人文基础上的创新。这就是与创新直接关联的“继承”。继承,其实是一个人对本民族历史、文化的认知、认同和自觉。继承不是固守不变,不是亦步亦趋,不是依赖,不是作茧自缚。继承,为了对传统进行再诠释、再创造,是在承接的时候加以突破,是借用创作者的智慧、技艺、观念,使传统复活,从而诞生出一个活泼的新生命。

传统与现代、技艺与观念、继承与创新,既是乐曲创作必须面对的选择,也是一个民族、一个国家、整个社会进行音乐文化建设必须严肃对待的三对关系。处理好了,一切皆顺;处理不好,会不断发生混乱。

当前,民族器乐的乐曲创作存在以下几点不足:

一、作曲家对民族乐器、乐队的表现力认识不足,挖掘不够;对民族器乐艺术作为民族文化的一个重要领域的地位估计偏低。

二、1980年代以来,自一大批作曲家介入民族器乐创作领域后,该领域面貌为之一新,作品数量大大增加,作品质量显著提高,但从更高的要求而言,传世之巨作、大作、经典之作还不多见。

三、音乐学界对民族器乐创作关注不够,说好话的多,理论建树少,没有与创作实践形成良性互动,没有发挥理论的推进、批判作用。

四、对少数民族乐器及其传统了解较浅,仅有猎奇心态,而缺乏实际深入的研究和运用。对它们丰富的色彩、特殊的表现力重视不够,使之仍处在自然生存的状态。事实上,这是一个内存异常丰富、价值巨大的器乐艺术宝库,应该花大力去了解、考察、研究,使它成为中华民族器乐艺术的重要成员之一。