基于核心素养的物理实验教学探讨

——以“牛顿第一定律”教学为例

(江苏省常州市第二中学,江苏 常州 213003)

物理学科核心素养是学生在接受物理教育的过程中逐步形成的适应个人发展和社会发展需要的必备品格和关键能力,实验教学是物理教学的重要组成部分,是落实物理学科核心素养培养的重要途径,是提高物理教学质量的核心手段,基于核心素养的实验教学体现了物理课程目标的价值追求。

如何行之有效地开展高中物理实验教学,促进学生核心素养的提升?是每一位物理教师值得深思的问题。牛顿第一定律是牛顿力学体系的基础,是学生理解和掌握整个动力学知识的基础,但牛顿第一定律一直以来都是教学的难点。本文以“牛顿第一定律”为例,探讨在物理实验教学中提升学生核心素养的策略。

1 制造认知冲突,激发学生学习热情

实验1:如何使静止在课桌上的小车开始运动?

生:用手推着或拉着小车使其运动。

师:静止的小车为什么会动起来?

教师引导学生思考此现象中力与运动的关系,学生很容易得出:有力才有运动,物体的运动需要力来维持。

师:再做一个实验,看能否还得到同样的结论。

实验2:轻推小车,小车由静止开始运动,但离开手之后,小车仍能在桌面上运动一段距离才会停下。

教师由此现象引导学生进一步思考力与运动的关系,学生得出:物体的运动不需要力来维持。

师:为什么通过实验会得出完全相反的结论呢?

学生们一脸疑惑,接下来教师顺势抛出亚里士多德和伽利略的观点。

设计意图:从实验入手,使学生初步了解力与运动之间存在着一定的联系,并能使学生从运动学的学习平稳过渡到动力学的学习,符合学生的认知特点。

2 以史为鉴,体验核心概念的形成过程

人们对力与运动关系的认识过程是一个漫长的历史过程,可以追溯至公元前四世纪的亚里士多德。亚里士多德由生活经验得出:力是维持物体运动的原因,这种生活经验形成的背景知识几乎存在于每个人的头脑中。伽利略通过理想斜面实验推翻了亚里士多德的观点,证明了“力不是维持物体运动的原因”,并指出了亚里士多德得到错误结论的原因。教师带领学生回顾两位科学家的思路,并通过两组实验,引导学生对观察到的不同现象进行对比分析,让背景知识在课堂教学中发挥它的价值。

设计意图:物理学史在物理教学中再现有助于学生活跃思维,增强科学意识,体会科学家对物理问题的推理过程、科学的研究方法,最终达到深入领会牛顿第一定律的教学目标。

3 运用伽利略理想斜面实验,建构物理观念

3.1 从粗糙到光滑

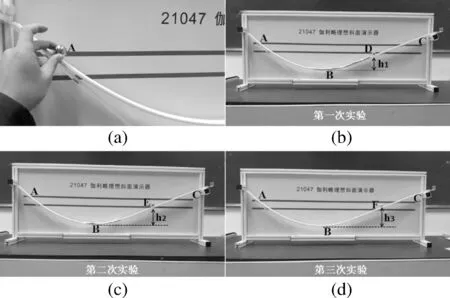

师:利用轨道和小球演示小球从A点滚下后,从另一个斜面滚上去(如图1)。

图1

第一次实验在右边轨道上铺了较粗糙的纱布,记录小球达到的最高点位置D。

师:可以发现,小球在右边到达的最高点低于原来的高度,为什么会产生这样的结果呢?

生:小球与粗糙的纱布之间存在摩擦。

师:如果我们还是将小球从A点滚下,第二次实验时减少纱布铺的长度,记录达到最高的位置E,实验的结果是否会有所不同呢?

通过实验,发现小球的高度增加,但还是没有达到与A等高的高度。

师:第三次做实验,如果撤去粗糙的纱布,小球在较光滑的轨道上直接滚动,记录最高的位置F,此时小球能到达什么样的高度呢?

生:小球基本上能到达与A等高的高度。

师:比较三次对比实验,能得出什么样的结论?

生:如果没有摩擦,那么小球就会回到与A等高的位置。

3.2 从倾斜到平坦

3.2.1 实验模拟演示

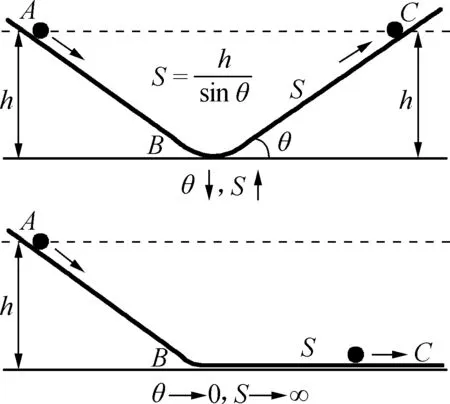

师:如果将BC轨道放平坦些,轨道光滑,小球滚动情况有什么特点(如图2)?

图2

生:小球几乎仍能滚到与A等高的位置,而与原来相比滚动的距离变大了。

师:直接将BC轨道放至水平,小球运动的情况又怎样?

生:小球为了能滚到最高点,将一直运动下去。

师:小球在水平面上的运动需要力来维持吗?

生:小球的运动并不需要力来维持。

3.2.2 理论验证

图3

设计意图:通过以上实验与理论验证,使学生体会到:我们不能消除一切阻力,也不能把第二个斜面做得无限长,所以伽利略斜面实验是“理想实验”,是将实验与逻辑推理相结合的一种研究方法。我们对物理规律概念的认识是一个由浅到深、逐步深入的过程,教师可以通过指导学生参与体验实验,引导学生重演物理概念的形成过程,来感悟问题的本质,这对学生培养科学严谨的思维方式是非常有益的。

4 实验结论与牛顿第一定律的教学衔接

伽利略理想斜面实验是学习牛顿第一定律、领会科学推理的重要实验,在实验的基础上进行理想化推理,这正是伽利略斜面实验的魅力所在。教师可以引出牛顿第一定律:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态。

师:“除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态”说明力是改变物体运动状态的原因。

牛顿第一定律表明,物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质,这种性质就是惯性。这个定律给出了惯性的概念,所以人们说它是牛顿力学的基础。下面通过实例分析,用惯性解释现象。

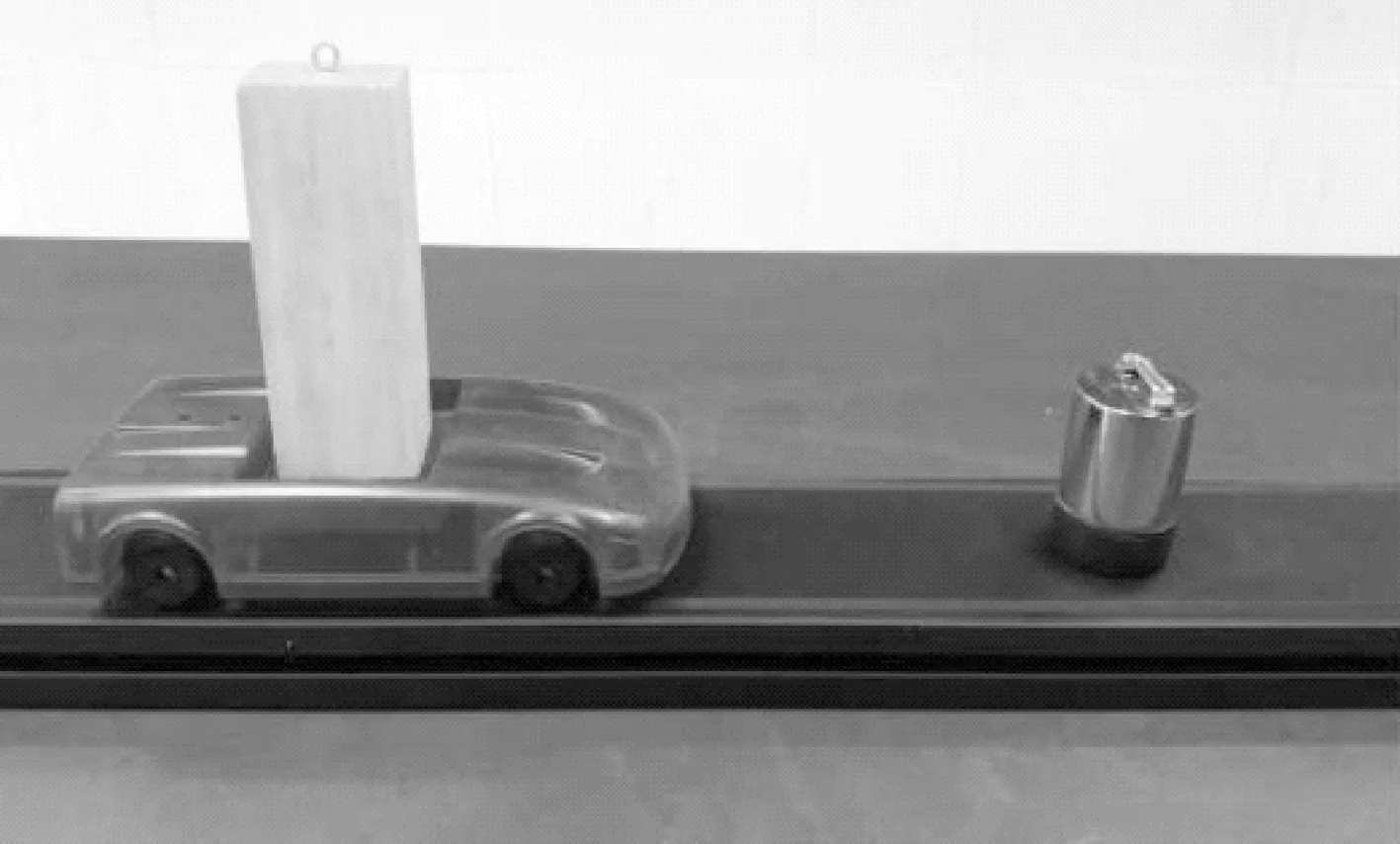

实例一:如图4所示,木块竖立在小车上随小车一起向前慢速运动,当小车遇到障碍物突然停下时,木块的运动状态如何?你能解释上述现象吗?

图4

教师引导学生得出结论:小车遇到障碍物前,木块和小车一起作匀速直线运动,并且木块和小车具有共同的速度;当小车遇到障碍物突然停下来时,木块的底部由于受阻力而随即停止运动,上部由于惯性仍要保持原来的运动状态,因此木块向前倾倒。

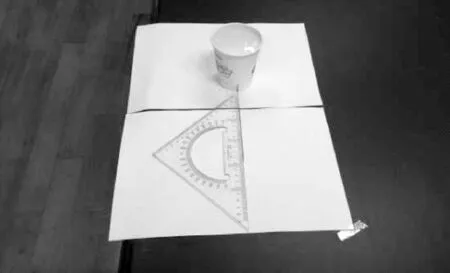

实例二:如图5所示,在纸杯里装满水,放在一张白纸上,然后迅速地把纸抽出来,纸杯会不会移动位置,水会不会洒出来(标注线的作用是为了观察装满水的水杯是否移动)?

图5

教师引导学生得出结论:当纸迅速抽出时,由于惯性,纸杯和水保持原来的静止状态,所以纸杯不会移动位置,水也不会洒出来。

教师可以让学生利用身边的物体做“惯性”实验,列举生活中的“惯性”实例,并运用惯性的知识加以解释。

设计意图:对于惯性的解释,一般在教学中的处理方式是向学生说明物体具有保持匀速直线运动状态或静止状态的性质叫做惯性,并指出质量是惯性大小的量度。但对大多数学生而言还是难以理解,只是单纯进行文字记忆。通过有关惯性的实验演示,让惯性的概念进入学生的内心世界,实现自主构建。

5 结语

基于学科核心素养的实验教学是进一步提高物理教学质量的关键途径,可以培养学生的创新精神和实践能力。教师通过创新实验设计、规范实验的操作以及学生亲身演示实验,来提高学生的终身学习能力、解决问题的能力、探寻事物本真的能力、适应个人终身发展和社会发展需要的关键能力。