宁夏黄土丘陵区典型林草植被类型对土壤水稳性团聚体的影响

陈国靖,蔡进军,马 璠,许 浩,董立国,韩新生,李生宝

(1.宁夏大学 农学院,银川 750021; 2.宁夏农林科学院 荒漠化治理研究所,银川 750002)

土壤团聚体是土壤的基础结构单元[1-2],是由土壤的物理、化学、生物三大特性综合作用产生,同时也影响着土壤的物理、化学、生物性状,如透气性、持水性等物理性质,对土壤中微生物的活动、酶活性以及土壤养分的存储等生物、化学性状也起到很大的作用。土壤水稳性团聚体是体现土壤抗侵蚀能力最好的指标[3],通常用土壤水稳性团聚体平均重量直径(MWD)、几何平均直径(GMD)、分形维数(D)三大指标来评价土壤团聚体的稳定性[4],且粒径>0.25 mm的水稳性团聚体被看作是结构性最好的团聚体[5],其含量越高表明土壤的抗侵蚀能力越强。

不同的土地利用方式对土壤团聚体的影响十分显著[6-7],有研究表明灌丛、林地土壤的团聚体较农地土壤团聚体稳定;天然林地的土壤团聚体比人工林地团聚体含量高。董莉丽[8]对陕北黄土丘陵区不同土地利用类型下土壤水稳性团聚体进行了分析,研究结果表明林地土壤>0.25 mm水稳性团聚体质量分数、平均重量直径(MWD)、几何平均直径(GMD)均比农地和果园大,土壤结构明显比农地好。

宁夏南部山区位于黄土高原西部,属于半干旱黄土梁状丘陵区,地形破碎、植被覆盖率较低,水土流失严重,生态系统脆弱。多年来,随着退耕还林还草、封山禁牧、天然林保护等生态治理工程的实施,生态环境明显改善,但受黄土高原特殊的地形地貌影响,水土流失仍然是该区域主要的生态问题。随着生态文明建设步伐加快,在揭示黄土高原区域生态系统演变规律和维持机制前提下,合理评价现有植被类型下的生态效果,阐明区域典型植被类型的水土保持效果,进而提出以控制土壤侵蚀为目的的林草结构优化技术,集成区域水土流失综合治理技术体系十分必要。本文以宁夏黄土丘陵区典型林草植被类型为研究对象,研究不同植被类型土壤团聚体的MWD,GMD,D值对土壤水稳性团聚体分布及稳定性的影响,分析不同植被类型下土壤水稳性团聚体的差异,为评价该地区不同植被利用类型土壤结构及生态功能提供理论依据。

1 研究区概况

研究地点位于宁夏彭阳县白阳镇中庄流域,处于彭阳县城东北方21 km(106°41′—106°45′E,35°51′—35°55′N)。地貌类型属于梁状丘陵区,平均海拔在1 600~1 700 m,温带大陆性气候,年平均气温7.6℃,年平均风速2.7 m/s,≥10℃的积温为2 200~2 750℃,无霜期140~160 d。流域多年平均降水量420~500 mm,降水量集中且分配不均,主要集中在7—9三个月,且降水的年际变差系数较大,常以暴雨形式出现,易发生局部地区洪水。土壤类型以普通黑垆土为典型土壤,土壤母质为黄土及黄土状物,pH值在8~8.5,土层深厚,土质疏松。流域地带性植被类型为干草原类,主要分布有长芒草(StipabungeanaTri.)、百里香(ThymusquinquecostatusCelak.)、西山委陵菜(PotentillasishanensisBge.ex Lehm.)、星毛委陵菜(PotentillaacaulisL.)、达乌里胡枝子(Lespedezadavurica(Laxm.)Schindl)等草本植物。其次还有中生和旱中生的落叶阔叶灌丛、落叶阔叶林、草甸。人工林草植物主要包括山桃(PrunusdavidianaFranch.)、山杏(PrunussibiricaL.)、沙棘(HippophaerhamnoidesLinn.)、柠条(CaraganaKorshinskiiKom.)等。

2 研究方法

2.1 植被类型选择

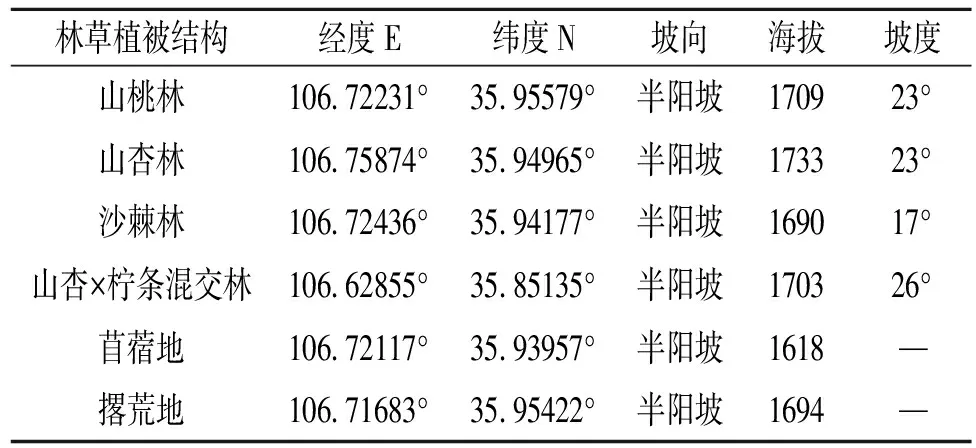

选择当地具有代表性的林草植被类型山桃林、山杏林、沙棘林、苜蓿地、山杏×柠条混交林、撂荒地,其中林地均为人工林地,山杏、山桃、沙棘是人工纯林,山杏×柠条是人工混交林地,均为2007年左右栽种,种植年限基本一致,苜蓿地为无人刈割的弃耕苜蓿地,撂荒地为弃耕10 a以上的农地(表1)。

表1 不同林草植被结构的基本信息

2.2 土样的采集

于2016年9月在中庄小流域,山桃林、山杏林、沙棘林、苜蓿地、山杏×柠条混交林、撂荒地每个样地选取6个点,每个点均分5层采样,即0—20,20—40,40—60,60—80,80—100 cm土壤层次,采集原状土样,每层取3个重复。装入铝盒避免挤压,尽量保持土样的原状性,带回实验室,风干后待测。

2.3 水稳性团聚体的测试方法

本研究采用Yoder湿筛法对水稳性团聚体含量进行测定。测定所用主要设备为日本产DIK-2001型土壤团粒分析仪,其套筛孔径依次为2 mm,1 mm,0.5 mm,0.25 mm,0.106 mm。每组样品测定的震荡时间为30 min,震荡结束后分别将各级筛子上的团聚体用清水冲洗到碗中,再将碗中的各级团聚体冲入已烘干称重的滤纸中进行过滤,待过滤完后将带有团聚体的滤纸收起来放入烘箱烘干后称取各级团聚体的重量。

2.4 计算方法

(1) 水稳性团聚体的土壤平均重量直径(MWD)

(1)

式中:xi为土壤粒级的平均直径(mm);mi为土壤不同粒级团聚体的质量(g)。

(2) 水稳性团聚体的土壤几何平均直径(GMD)

(2)

式中:mi为土壤不同粒级团聚体的质量(g);lnxi为土壤粒级平均直径的自然对数。

(3) 水稳性团聚体的分形维数(D)

土壤团聚体的质量分形维数(D)是基于假设不同粒级的土壤密度相同提出来的。公式如下:

(3)

两边取以10为底的对数:

(4)

3 结果与分析

3.1 不同林草植被类型水稳性团聚体分布特征

由表2可以看出,各林草植被类型下各粒径土壤团聚体含量均呈现先下降后上升的变化趋势,即>2 mm和0.106~0.25 mm粒径的土壤团聚体含量所占比例较高。混交林>2 mm粒径的水稳性团聚体含量最多,撂荒地的含量最少,其他粒径团聚体含量分布较为均匀,没有明显的变化规律。通过方差分析表明,各林草植被类型间<0.5 mm土壤水稳性团聚体的分布基本无显著差异(p<0.05)。

表2 不同林草植被结构下土壤的水稳性团聚体分布特征

注:括号内数字为标准差,小写字母表示p<0.05水平下的差异性。

3.2 不同土层深度>0.25 mm土壤水稳性团聚体含量

通常>0.25 mm的土壤团聚体称为大团聚体,是最稳定、最好的结构体,对于土壤的水肥热状况有很大的影响[9-10]。由表3可以看出,各林草植被类型下,土壤>0.25 mm团聚体随土层深度的增加逐渐减少;0-20cm土层深度不同林草植被类型土壤>0.25 mm水稳性团聚体所占比例为混交林地最高,撂荒地最少,分别是0.67,0.41;各林草植被类型下>0.25 mm水稳性团聚体含量为混交>山杏>山桃>沙棘>撂荒>苜蓿。通过方差分析表明,各林草植被类型间土壤水稳性大团聚体在土层深度>60 cm后基本无显著差异(p<0.05)。

表3 不同土层深度土壤的水稳性大团聚体所占比例

注:卑鄙号内数字为标准差,小写字母代有p<0.05的差异性。

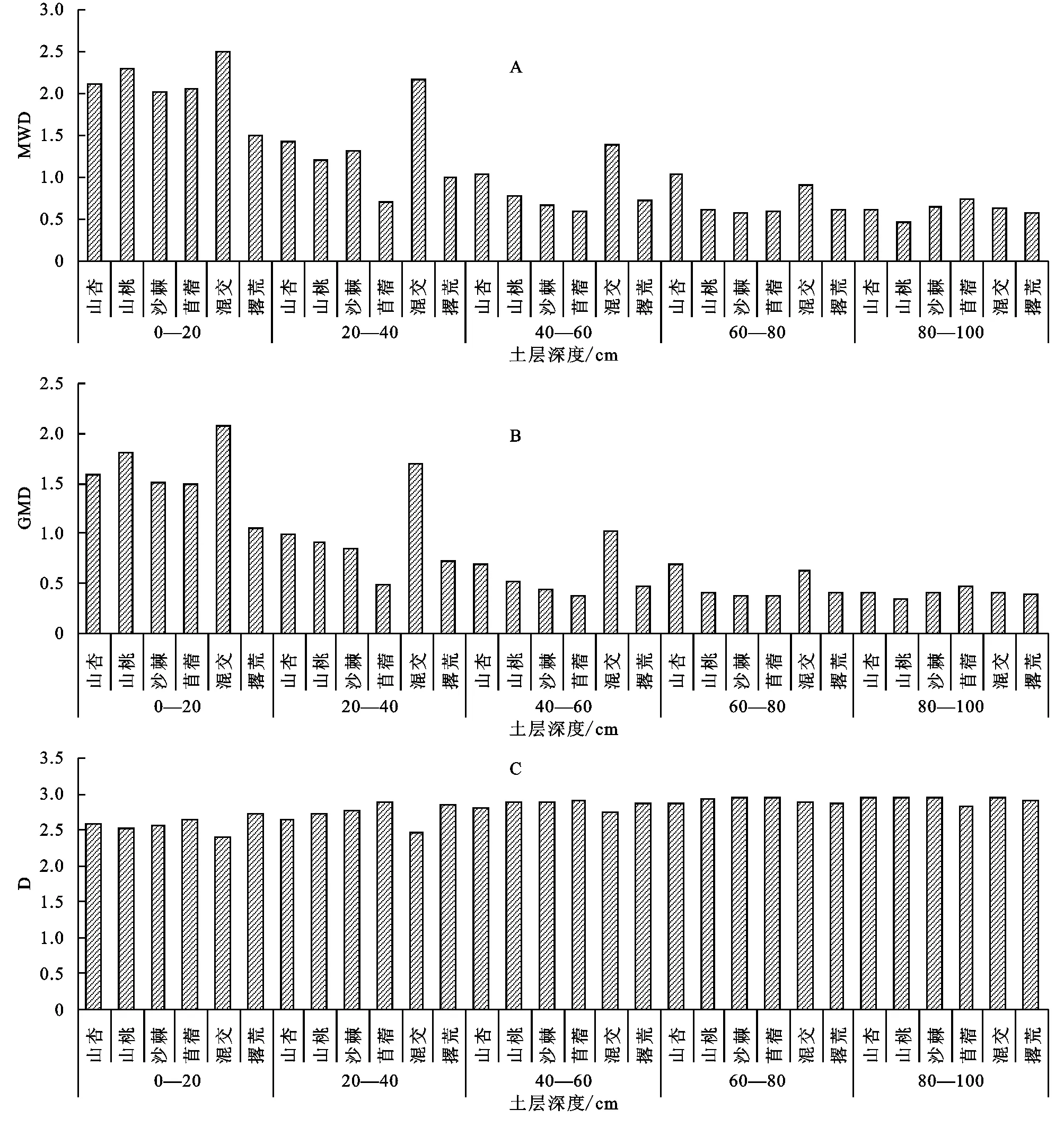

3.3 土壤水稳性团聚体平均重量直径、几何平均直径和分形维数差异

土壤水稳性团聚体MWD和GMD是反映土壤团聚体稳定性的重要指标。其值越大,土壤团聚体越稳定,土壤抗侵蚀能力越强;土壤水稳性团聚体分形维数D越大,土壤结构的稳定性越差[11-12]。由图1A、B看出,混交林地的土壤水稳性团聚体MWD和GMD值均比其他类型大,图1C可以看出混交林地分形维数D值明显小于其他林草植被类型说明混交林地的团聚体稳定性最好。而苜蓿地和撂荒地的MWD,GMD值较其他林地略小,D值较其他林地略大,说明苜蓿地和撂荒地的土壤结构稳定性较差,土壤恢复不够好。

根据方差分析显示,各林草植被类型之间差异基本不显著,各土层深度之间,0—60 cm深度差异显著,>60 cm差异基本不显著(差异显著水平p<0.05)。

3.4 土壤容重及土壤水稳性团聚体各参数之间的相关性

通过土壤容重(SBD)及水稳性团聚体各参数之间的相关性来评价土壤的结构稳定性。如表4所示,土壤水稳性团聚体分形维数D值与MWD,GMD、>2 mm呈极显著负相关,相关系数分别为-0.98;-0.99,-0.98,MWD,GMD与>2 mm呈极显著正相关,相关系数为0.95,0.98,对土壤结构稳定性贡献最大。MWD与GMD呈极显著正相关,相关系数为0.99。

图1 土壤水稳性团聚体稳定性指标

4 讨 论

土壤团聚体是土壤最基本的结构单元,其中团聚体的质量和数量对土壤的肥力和性质起到了决定性的作用,对土壤的持水性、通透性和孔隙性也有很大的影响,且决定了土壤的抗侵蚀能力[1-3]。粒径>0.25 mm的水稳性团聚体被看作是结构性最好的团聚体[5],其数量越多,土壤的抗蚀能力越强。刘艳[13]、吕文星[14]等的研究表明相同林地不同深度的土层下,土壤>0.25 mm粒径的水稳性团聚体颗粒随着土层深度逐渐减少,丁文峰[15]等对林地及农地土壤的团粒结构进行了研究,结果表明>0.25 mm粒径的团聚体含量越高,则土壤的稳定性越好。本研究结果表明:各林草植被结构下,土壤>0.25 mm团聚体随土层深度的增加逐渐减少,>0.25 mm水稳性团聚体含量混交林最高,苜蓿地、撂荒地相对较少,其含量依次为混交>山杏>山桃>沙棘>撂荒>苜蓿。说明混交林地土壤团粒结构较好,主要是因为混交林地物种较其他单一林地丰富,凋落物、枯死的细根归还量大,为土壤输入了大量的有机质,提供了促进土壤团粒结构形成的有机胶结物质,从而有效地改善了土壤结构,增加了土壤中的团粒结构[16];人工纯林物种单一,凋落物和枯死细根的归还量要显著小于混交林[17]。<0.25 mm粒径的水稳性团聚体随着土层深度反而增加,说明上层土壤受到根系、枯落物的影响较大,土壤结构稳定;土层越深,团聚体粒径就越小,因为越往下根系对土壤的影响就越小。表层土壤大团聚体含量最大的是混交林地,最少的是撂荒地,可能是因为撂荒地恢复不彻底,还没有恢复到被破坏前的水平。

表4 土壤容重及水稳性团聚体各参数之间的相关性分析

注:**为0.01水平上显著相关,*为0.05水平上显著相关。

土壤分形维数(D)、平均重量直径(MWD)、几何平均直径(GMD)是反映土壤水稳性团聚体的含量对土壤结构及其稳定性影响的趋势。D,MWD,GMD 3个指标均可作为土壤水稳性团聚体稳定性的评价指标,其中分形维数D既可以反映土壤颗粒的大小,还能反映土壤质地的均一程度[4]。分形维数D值越大,团聚体的分散度越大,土壤结构稳定性越差。本研究结果表明:苜蓿地的D值明显比其他土地高,主要原因是前期耕作、播种等人为干扰较大,对土壤的团聚体破坏大,覆盖率低,受到雨水冲刷等自然因素影响较大,后无人刈割后恢复年限短,还没有恢复到被破坏前的状态;混交林地的D值最小。不同林草植被类型下的的土壤分形维数D值维持在2.71~2.89,与安韶山[18]等对云雾山草原自然保护区的土壤分形维数研究值(2.75~2.86)基本一致。

方差分析结果显示,不同林草植被类型相同土层深度的MWD,GMD,D值在0—60 cm深度范围内均呈显著性差异,60 cm以下各林草植被类型土壤水稳性团聚体稳定性的各指标差异不显著,深层土壤受到根系、枯落物的影响小,土层深度越深,土壤中的有机质含量越少,微生物活动越少,对土壤颗粒的影响很小。

5 结 论

(1) 混交林地的>0.25 mm水稳性大团聚体、MWD,GMD值最大,土壤的结构最好,抗侵蚀能力最强,撂荒地的土壤水稳性团聚体稳定性的各指标值最小,土壤结构最差,抗侵蚀能力最差。

(2) 土壤分形维数D值苜蓿地、撂荒地大于林地,苜蓿地土壤受到人为因素干扰后恢复年限短,土壤颗粒分散,土壤稳定性差。

(3) 植被对土壤水稳性团聚体的影响一般在0—60 cm深度范围内,>60 cm影响较小。