以交易成本结构度量制度可信度研究—以内蒙古自治区翁牛特旗为例

□樊胜岳 杨觐菲 刘文文

[中央民族大学 北京 100081]

引言

在制度经济学领域,对于制度效率的衡量是个永恒的主题。制度是一个社会的博弈规则,其变迁决定了人类社会的演化方式。经济学家科斯曾在《企业的性质》[1]和《社会成本问题》[2]中指出:倘若交易是有成本的,则制度就是重要的。制度变迁的过程,是对制度效率提升的不断追求过程,也是交易成本不断降低的过程。如何对于制度的效率进行测量,证明其有效性,是制度经济学家们一直探讨的话题。

新制度经济学以产权和交易成本为核心,一直致力于回答“为何正交易费用的存在使得我们在构建经济模型的时候必须将制度视为内生变量”[3]。继科斯将交易成本理论引入效率评价,提出科斯中性定理[1]后,制度被认同为降低交易成本而存在的规章、规则、政策、法律等。Arrow[4]将交易费用看作经济制度必须的费用,Williamson[5]通过交易成本界定了企业和市场的边界。新制度的形成促进了近代西方世界的经济社会变迁,制度安排不仅是为了降低交易费用,还有助于降低转型费用[6]。诺斯通过衡量交易成本的大小判断制度的效率,认为法律健全国家较高的交易费用并不代表制度效率低[7]。张军从制度变迁角度,指出中国的经济改革旨在明晰产权、降低交易成本[8]。林毅夫[9]通过衡量制度成本和收益来判断制度效率。韦森[10]将制度效率定义为“制度安排本身产生的激励所引致的经济增长”,并以此来分析交易成本和制度效率的关系。在中国农村改革[9,11]和土地制度变迁[12]、企业产业改革[13~14]等方面,中国学者们给予了广泛的研究。

Peter Ho从可信度角度对制度效率进行度量,提出制度“可信度”理论(Credibility thesis)[15~18]。他指出制度是否有效率,可通过可信度测量,而非传统的产权是否明晰或者形式是否完整。相较于其他制度理论,可信度理论更加强调制度的功能,并通过量化指标将制度可信度划分为五个等级进行衡量。可信度理论成功地解释了为什么有些看上去不完善甚至产权模糊不清的制度,却一直持续存在且受到拥护,而一些看起来非常完善的制度,其运行效果反而不佳的问题,被认为是打开制度黑箱的钥匙[17]。我们认为,Peter Ho提出的可信度理论是解释制度效率的非常有益的尝试,但他对可信度的度量,存在一些缺陷:首先,由于量化分析建立在抽样调查问卷的基础上,可信度的准确性可能受到抽样调查样本的制约。其次,制度在运行期间,可信度会逐年发生变化,调查问卷的调研方法,只能获得制度运行截面的数据,不能在时间上反映制度可信度的逐年变化。

为克服以上局限性,本文提出以交易成本结构来度量政策的可信度,从而度量一项制度的效率。根据杨小凯[19]对交易成本的划分方式,通过内生交易成本占交易成本的比重、交易成本占总成本的比重,构成交易成本结构系数。然后,根据制度可信度和交易成本的对应关系,构建制度可信度评估模型,从而对制度的效率进行分析。通过典型地区的两种生态治理政策的可信度计算结果显示,该评估方法可行,且很好地弥补了现有可信度测量方式的缺陷,从而为制度可信度评估的完善,提供了一种新的方法。

一、制度可信度、交易成本结构的定义和计算

(一)制度可信度理论和计算方法

传统理论中,产权清晰且形式完整的制度,才可以持续有效地发挥作用。而实际生活中,情况不仅仅如此。许多形式上并不完整的制度,一直发挥作用且受到民众拥护,在实际中体现出较好的效率。这是传统的产权理论所不能解释的。据此,Peter Ho[15~18]提出制度“可信度”理论(Credibility thesis),对制度效率进行探究。

Peter Ho提出的可信度,指当某一制度或产权安排长期存在,它们必然在社会中起一定的功能,故社会和经济行动者对制度有一定程度的感知和支持,并认为其可信。例如中国的家庭土地承包制,虽然制度形式不完善,但由于农民认为其可信,其延续几十年,仍然效果良好。Peter Ho认为,制度是内生的,它的长期存在是由制度功能和社会行动者期望制度发挥功能所决定的,判断一个制度适用与否,要通过判定该制度的可信度来衡量,而非产权是否明晰,或者形式是否完整。在此过程中,社会行动者处于动态非均衡状态。相比于其他制度理论,可信度理论更加强调制度的功能,而非制度形式本身。一个形式不完善甚至模糊不清的制度,可能因为其功能是有效的,而且会一直持续下去。而一个看上去形式完善的制度,有可能在执行过程中因为未实现其功能,不具有可信度。当强势的社会行动者强制推行与内生功能相违背的制度时,该制度必然变成不可信的“空制度”[18,20~21]。可信度理论适用于所有形式的制度,尤其是形式不完整但却一直存在并功效良好的制度。

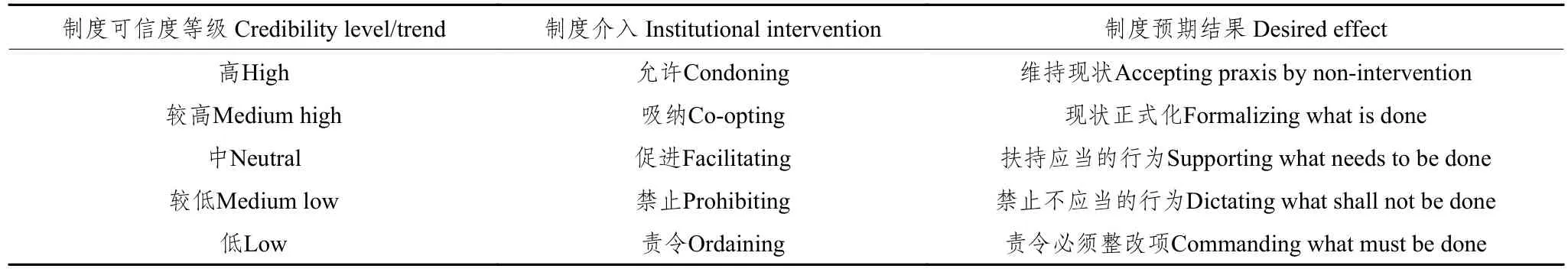

Peter Ho提出FAT制度分析框架(Formal,Actual and Targeted Institutional Framework),通过社会行动者对制度感知的表述、社会行动者对纠纷的感知、产权制度结构变迁的3个指标,对制度的可信度进行定量分析[17]。其中,社会行动者对制度的感知,从正式产权、实际产权和预计产权3个层面进行分析;社会行动者对纠纷的感知,通过纠纷的来源、频率、结果、时间、影响、性质、期间7个指标衡量;对制度变迁的制度考查(Institutional Archaeology),可以分析制度变迁的速度。以上述指标为基础,建立可信度介入检查表(Credibility scales and intervention (CSI) checklist),将制度可信度区分为高、较高、中性、较低、低5个等级,对制度效率进行度量[17]。详见下表1。

表1 可信度介入检查表(Credibility scales and intervention (CSI) checklist)

可信度理论已被运用于解释中国的家庭土地承包责任制、城中村、小产权房问题[15~17],印度的劳动力案例[17],印度的水利灌溉问题水资源管理[17],土耳其的银行业资本问题[17],墨西哥公证制度[17]等。

制度的可信度需要从时间和空间的多个维度进行分析。可信度的度量,将是可信度理论是否成立与可行的关键环节。Peter Ho[15,17]提出了上述可信度的定量评价指标,但这些指标在调查中的解释本身是一项非常重要并且艰难的事情。而且,直接询问受访者认为某个制度是否可信,其客观性和准确性也容易受到质疑。另外,制度在运行期间的可信度是不断变化的,这种调查方法只能获得一个时间截面的数据,无法对于可信度变化给出回答。所以对于可信度的衡量,需要有更规范的量化指标,才可以客观地衡量可信度,从而对制度的效率给出评价。

(二)制度的交易成本结构

1.交易成本的定义与计算

交易成本是西方新制度经济学的核心范畴,科斯明确指出交易成本是规定和实施构成交易基础的契约的成本,因而包含了那些从贸易中获取的政治和经济组织的所有成本[1~2]。此后,许多文献对交易成本进行了广泛的定义。阿罗[4]将交易费用定义为“经济系统的运行费用”。德姆塞茨[23]认为交易费用是交换所有权的成本。诺斯[24]将交易费用定义为规定和实施构成交易基础的契约成本。威廉姆森认为交易费用在经济中的作用相当于物理中的摩擦力[25]。我们认同如下定义:交易成本是用于定义、建立、维护和转让产权的资源成本[26]。从一定程度上说,交易成本影响了市场中生产和提供的商品以及服务的数量、类型。

对于交易成本的构成,Williamson[25]从契约角度出发,将交易成本分为“事前的”“事中的”和“事后的”。事前交易成本包括搜寻成本、信息成本、议价成本、决策成本,事中交易成本包括双方调整适应的谈判成本、建构和营运的成本、为解决双方纠纷而设置的相关成本,事后交易成本包括监督交易进行的成本和违约成本等。McCann等[26]构建了用于测量交易费用的广泛框架,将交易成本分为信息的收集、分析和研究,政策制定,政策设计和实行,支撑和管理,签订合同,监督执行,起诉等环节,强调对制度的所有阶段测算才能得到完整的效率分析。张五常认为交易费用包括信息费用、谈判费用、起草和实施合约的费用、界定和实施产权的费用、监督管理的费用和改变制度安排的费用,即一系列的制度成本[27]。

交易成本理论正被逐步运用于制度分析的多个方面,在生态和环境领域,Colby[28]研究了从农用水资源向其他用途转移时政策引致的交易成本,Soloman[29]探讨了交易成本在可交易的排污权运行中的作用和环境保护中激励机制的设计问题,McCann和Easter[30]探究了密苏里河非点源污染控制项目中四种不同政策的交易成本,杜威漩[31]从交易成本角度探讨了农业水资源管理的制度创新,沈满洪[32]运用交易成本理论分析了中国水权交易制度设计。邱晓兰等[33]用交易费用理论分析了中国的林业产权制度。

生态环境政策执行时涉及多重行为主体,故其交易成本的具体测算各不相同。考虑到生态治理政策的计划与实施边界清晰,根据Williamson[25]的框架,提出以下交易成本的构成指标与计算模型(表2):

表2 生态治理政策的交易成本的构成指标

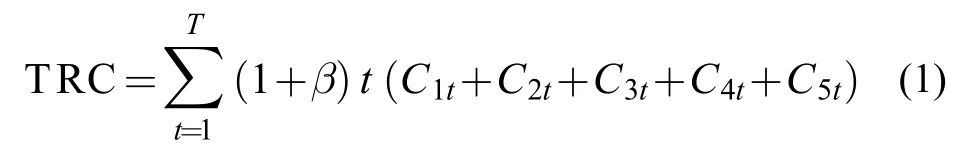

设交易成本为TRC,则:

其中β为贴现率;T为生态政策实施的时段。

2.交易成本结构系数

新兴古典主义经济学中,杨小凯[19]将交易成本划分为外生交易成本和内生交易成本。外生交易成本是交易决策前可预测到的、在交易过程中实际发生的各种直接或间接费用。内生交易成本是由于交易主体的机会主义行为所引起的经济损失,即由于机会主义的存在使交易者违背合约,造成现实均衡偏离帕累托理想均衡的成本[19,34]。

内生交易成本和外生交易成本存在替代关系[35]。人们可以通过增加搜寻信息、签订合同、运营合同等费用来减少内生交易成本。但由于内生交易成本的特殊性,在政策实施的过程中,政府雇佣专人对违约行为进行监督处罚是必不可少的。即便增加外生交易成本,也无法大幅度降低内生交易成本。换言之,内生交易成本具有刚性。所以,在政策的实施过程中,内生交易成本处于主导地位。内生交易成本占交易成本的比重,可以作为政策可信度评价的一个重要指标。

新制度经济学家将交易成本看作制度成本的一种,并以交易成本作为制度效率的衡量标准。林毅夫[9]认为,制度安排的选择将包括对费用和效益的计算。在生产和交易费用给定的情况下,能提供较多服务的制度安排是较有效的制度安排。反之,当制度所能提供的服务既定的情况下,生产和交易费用越低的制度越为有效。制度变迁的目的是为了提高效率。制度在变迁的过程中,会朝着交易费用降低的趋势发展。所以,交易费用占总成本的比重与制度效率存在着必然联系。

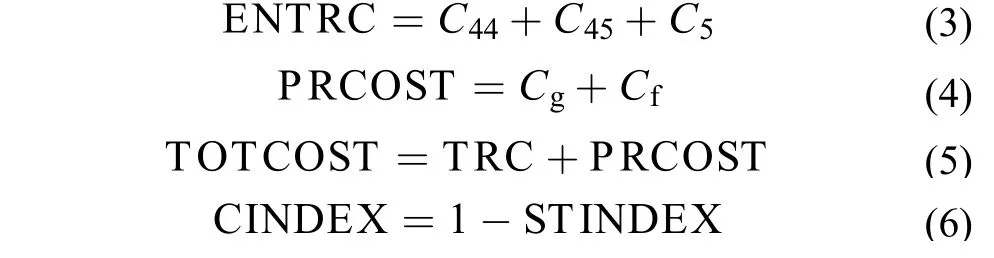

根据以上分析,交易成本结构指数的构成应包含以下两部分:交易成本占总成本的比重,内生交易成本占交易成本的比重。这两部分的加权平均值,即为交易成本结构系数。以TRC表示交易成本,以ENTRC表示内生交易成本,以TOTCOST表示总成本,STINDEX表示交易成本结构系数,a,b分别为权重值,则有:

(三)用成本结构系数度量可信度

1.成本结构系数与可信度的关系

制度的产生是为了节约交易成本。制度向着降低成本的方向发展,实现资源配置的优化和经济效率的提高。科斯交易成本范畴的提出[1],将旧制度经济学中无摩擦的理想世界变成了有摩擦的现实世界。威廉姆森[25]将交易比喻为物理摩擦,交易费用则为经济活动中的摩擦成本。信息不完全、信息不对称和机会主义是影响内生交易费用的重要因素。有限理性和利己主义会导致机会主义风险,造成监督费用上升,从而交易费用增加。

在交易成本结构系数的构成中,TRC/TOTCOST反映了制度执行中交易成本占总成本的比重。它是制度执行过程中的摩擦力大小的直接体现。其比值越小,说明摩擦力越小,制度的效率越高。ENTRC/TRC反映了内生交易成本占交易成本的比重。它是制度参与者对于制度的参与意愿和信任程度的直接表达。它的比值越小,说明制度执行过程中人们的机会主义行为的可能性越低,制度的可信度越高。将以上二项比值取加权平均值得到交易成本结构系数,客观地反映了制度在民众心中的可信度,同时也反映了制度运行的效率。可见,Peter Ho提出的制度可信度测量,可以与交易成本结构系数建立起理论和计算上的联系。

2.可信度指数及其计算

根据以上分析,交易成本结构系数反映了制度的可信度,且值域为(0,1)。根据Peter Ho[15,17~18]的制度可信度理论,可信度反映了制度的执行效率,则以交易成本结构系数为基础构建可信度指数,用来反映制度的可信度和效率变化情况。

如果生产成本用PROCOST表示,Cg,Cf分别为政府投资额和农户的投入资金,可信度指数用CINDEX表示。则它们的函数关系如下:

可信度指数与成本结构系数存在负相关关系,即成本结构系数越高,则可信度指数越小,制度的可信度越低,执行效率越差。

(2) 式中a,b的大小取决于TRC/TOTCOST与ENTRC/TRC对于STINDEX贡献度的大小。对于TRC/TOTCOST比重的测量,在宏观层面,Wallis和North[36]在研究中首次对交易费用进行测度。他们将整个经济部门化分为交易部门和转换部门,交易费用来源于两部门的交易费用之和,而交易部门的交易费用以该部门所利用的资源的总价值来表示,转换部门的交易费用以该部门从事交易服务的职员人数和薪水的乘积来计算。最终他们计算出美国的交易费用占国民生产总值的比重,由1870年的24.9%~26%增加到1970年的46.66%~54.71%.Wallis和North提出的方法随后在交易费用的测度上被广泛使用。在微观层面,McCann和Easter[37]利用国家资源保护服务部门所收集的数据,对减少非点源污染政策的交易费用进行了测度,结果显示其交易费用占总资源保护成本的38%。

对于ENTRC/TRC,则较少研究。根据笔者对于生态建设项目的大量调查,其最大值小于90%。

根据上述分析,本文分别确定(2)式中a,b的权重值分别为:a=0.7,b=0.3.

(四)制度可信度的等级划分

可信度指数直观地反映了一项制度的受信任程度。根据可信度指数的大小,结合Peter Ho在可信度介入检查表中对于制度可信度等级的划分,得到制度可信度等级的量化划分标准,详见表3.

表3 制度可信度的等级划分标准

二、典型地区生态治理政策可信度分析

由于制度类型多种多样,其内涵和外延各不相同,故用交易成本结构衡量制度可信度的计算方法也各有不同。由于生态治理政策是政府执行的公共政策,在执行时段、覆盖范围、参与对象、实施方式、资金投入等方面比较明确,我们以典型地区的生态治理政策来进行可信度分析。翁牛特旗为内蒙古自治区较为典型的半农半牧区,实施生态治理政策近20年,具有较好的代表性和研究价值。

(一)研究区域概况

翁牛特旗位于内蒙古自治区赤峰市中部,西辽河上游,科尔沁沙地西端,土地面积为11889 km2。其中,西部为山区,面积为1747.68 km2,占全旗总土地面积的14.7%;中部为低山丘陵,面积6110.95 km2,占全旗总面积的51.4%;东部为平原沙区,面积4030.37 km2,占全旗总面积的33.9%。土地构成可概括为“五沙四山一分田”。翁牛特旗自然条件复杂多样,是干旱半干旱的半农半牧区,也是内蒙古自治区33个牧业旗之一,下辖8镇、1乡、3苏木,以及5个国营农牧场。全旗现有耕地面积20.93万hm2,林地34.07万hm2,天然草牧场50.33万hm2。2016年,总人口48.6万人,地区生产总值为154亿元,城镇居民人均可支配收入23987元,农牧民人均纯收入8680元。

(二)实施的生态治理政策

21世纪以来,翁牛特旗实施了草原禁牧、退耕还林、退牧还草、小流域治理等多项生态治理政策。在此,仅以草原禁牧、退耕还林两项政策为重点研究对象,对其可信度及其变化进行计算。

1.草原禁牧

该政策从2002年开始实施。为兼顾草原畜牧业发展和草原生态环境维护,翁牛特旗农区9个镇、乡实行全年禁牧,牧区3个苏木从每年4月1日至6月30日实行季节性禁牧。2016年,全旗禁牧面积40.90万hm2、草畜平衡面积29.57万hm2。禁牧制度坚持生态优先,政府引导,以牧民为主体,禁牧责任到户。

图1 翁牛特旗地理位置图

随着国家草原奖励补偿政策的实施,2011年,草原生态保护补助奖励机制在内蒙古自治区全面落实,自治区禁牧补助标准为90元/hm2,休牧标准为22.5元/hm2。翁牛特旗从2011年开始实施生态补偿政策,对于全年禁牧的补偿标准为90元/hm2,季节性禁牧的补偿标准22.5元/hm2。牧民不仅是草原保护的责任主体,也是受益主体。同时,翁牛特旗聘用草原管护员对生态治理过程进行监督,标准为4000元/人/年。

2.退耕还林

自2000年开始实施退耕还林生态治理工程,一期工程为2000~2010年。2000年,翁牛特旗首先在国有林场进行退耕还林工程试点,并于2001年全面推行。根据因地制宜原则,退耕后栽种以灌木和多年生牧草为主的水土保持林。2001~2010年期间共退耕造林2.3万公顷,荒山荒地造林2.84万公顷。

为保障退耕还林地区农民的经济收入,国家采用以粮代赈的方法,向退耕户提供粮食、现金补贴。翁牛特旗实行国家统一的补贴标准:每亩补助粮食100 kg(1亩=1/15公顷),粮食按1.4元/kg,折合人民币140元,另加现金补助20元/亩,总计现金补贴为160元/亩/年。2011年实行新的退耕还林补偿标准:每亩原退耕地粮食折现补助70元/年,加每亩退耕地生活补助20元/年,年现金补贴额降为90元/亩/年。根据国家规定,生态林和经济林的补贴标准差异较大。生态林周期为16年,前8年标准为2400元/公顷/年,后8年标准为1350元/公顷/年;经济林周期为10年,前5年标准为75元/公顷/年,后5年标准为1350元/公顷/年。翁牛特旗绝大部分退耕还林为生态林。

3.数据来源

数据来源主要通过调研取得。调研工作根据不同生态治理项目类型划区域开展,于2016年6月开始,历时近一个月。调查单位包括林业局、森林公安、统计局、发展与改革局、农畜牧局、草原禁牧大队等单位。同时,进行了相应的农户入户访谈,以得到更直观的政策效果概况。由于各项政策的实施时间各不相同,故收集草场禁牧政策2002~2015年共计14年数据,以及退耕还林政策2000~2015年共计16年数据。此外,还有部分数据来自翁牛特旗政府网站、网络新闻和其他学术论文。

(三)结果分析与讨论

1.草原禁牧

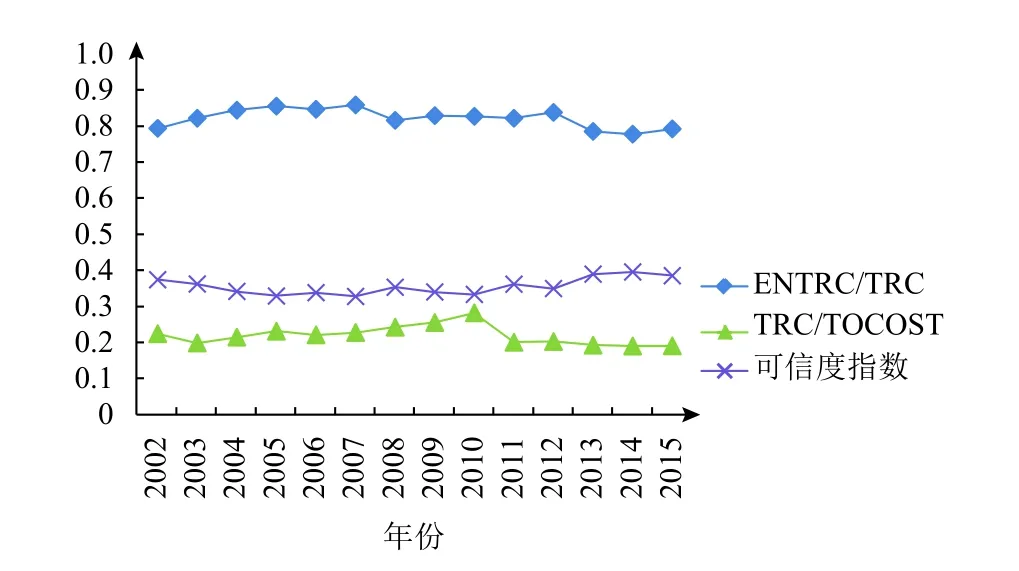

将翁牛特旗的草场禁牧相关数据,依次代入公式(1)~(6),得到从2002~2015年期间禁牧政策的交易成本结构系数和可信度指数,发现政策效果差强人意。从图2中可以看到,在2002~2015年间,可信度指数在0.3293~0.3971之间不断波动,2002年的可信度值为0.3757,然后逐年下降,2007年达到最低值0.3293,其后逐年上涨,并于2014年达到最高值0.3971。根据表2对于可信度的划分标准,草原禁牧政策在全部实施区间的可信度都为较差水平。

图2 草原禁牧政策的成本结构和可信度指数

可信度变动的主要原因有两点:

一是政府强烈地推动和处罚措施。禁牧政策由于没有生态补偿,开始实施的难度很大,政府只能通过强制方式实施禁牧,县级各政府部门抽调1000人左右与乡级全体干部800余人一起组成工作组,参与禁牧政策实施。政府为了禁牧,编织了一张包括禁牧队、草原警察和驻村干部等在内的监管网络,并为禁牧队配备了必需的交通、通讯设备,采取高频率实地踏勘的方式进行监管,禁牧人员不分白天黑夜轮流值班。在禁牧政策实施的2002~2005年,由于政府的强力监管,投入大量的行政成本,农民偷牧行为比较收敛。然而,由于禁牧政策实施后,农户由放牧改为舍饲必然增加圈栏建设和饲料投入,这些投资政府没有补贴,所有的支出均由农户承担,严重影响了农户对于禁牧政策的执行积极性。同时,成本增加意味着在原有生活结构下,农户净收入的减少,农户在内心对于禁牧政策是抵触的。由图2中可以看出,2010年前,政策可信度指数反复波动,共计9年的可信度指数都低于均值0.3757以下,反映出农牧民对于禁牧政策的不信任程度。在这种情况下,信息不对称、机会主义等,都会破坏禁牧制度的有效执行。由于禁牧区域广泛,禁牧大队并不能对偷牧行为进行全面有效的监管,造成牧民偷牧后被处罚的风险小、金额少。预期收益大于预期成本,权衡机会成本后,因此牧民的偷牧行为频繁发生。偷牧牧民和禁牧大队的反复博弈,造成禁牧政策的内生交易成本比重偏高[38~39]。这体现在ENTRC/TRC均值的比较上,2002~2010年的均值为0.8336,高于2011~2015年为0.8041的均值。

二是2011年开始执行的草原奖励补偿政策。草原奖励补偿降低了农牧民的养殖成本,从而也减小了农牧民偷牧的概率,从图2可以看出,ENTRC/TRC和TRC/TOTCOST都有所降低,可信度指数有所提高。2002~2010年可信度指数均值为0.3460,低于2011~2015年0.3779的均值。这也说明了禁牧补贴政策的实施,一定程度上减少了制度摩擦,提高了禁牧政策的执行效率。2011年的禁牧补贴政策实施后,政策可信度指数持续稳步上涨的结论,与《落实草原禁牧和草畜平衡制度的思考》[40]中,农户对草原禁牧政策的信任度调查一致。

2.退耕还林

将翁牛特旗的退耕还林相关数据,依次代入公式(1)~(6),可以得到从2000~2015年的退耕还林政策的交易成本结构指数和可信度指数。根据表2对于可信度的划分标准,退耕还林政策2000~2015年的可信度值均大于0.8,处于很好的水平。

从图3中可以看到,从2000~2010年间,可信度指数一直维持在0.92以上的高水平,但2010年是个拐点,至2011~2015年可信度指数在0.8288~0.8290之间,较2010年前小幅下降。2011年退耕还林一期工程结束之后,搜寻成本和合同签约成本不存在,退耕还林的主要任务是对成林的抚育,农户得到的退耕还林的生态补偿资金大幅度下降,仅为2010年前的56%左右,农民退耕的积极性下降。为了防止农民把退耕地重新种植而增加的树林维护成本提高,导致ENTRC/TRC由2000~2010年的0.0774,升高到2011~2015年的0.2190,增加了1.829倍。与此同时,随着退耕还林项目进入第二期,政府投入和农户投入的剧减,导致生产成本大幅降低,而维护退耕地的费用并没有减少,导致TRC/TRCOST由2000~2010年的0.0264,升高到2011~2015年的0.0892,增加了2.3734倍。此两项数值的同时升高,致使交易成本结构系数变大,可信度指数下降,政策的执行效率降低。而维持较高可信度指数的2000~2010年度区间,正好是翁牛特旗实施退耕还林政策的一期工程阶段。总体说来,该地区的退耕还林政策,可信度高,执行效率高。这样与已有研究成果显示的民众对于退耕还林政策推动了农村增收和非农业就业,农民对这个政策信任度很高的结论相符[41~43]。

图3 退耕还林政策的成本结构和可信度指数

三、结论和讨论

可信度的高低决定了一项制度是否有效。我们构建了以交易成本结构为基础的可信度评估体系,对翁牛特旗已经实施的草场禁牧和退耕还林政策进行了可信度计算。禁牧政策在2002~2015年的可信度指数均值为0.3574,处于较差级别。退耕还林政策2002~2015年的可信度指数均值0.9010,处于很好水平。退耕还林政策的可信度指数均值远高于草场禁牧政策,制度效率也高于禁牧政策,这与政策的实际执行效果也是相符的。在草场禁牧政策的实施阶段中,2010年后可信度指数的上升,也正确反映了禁牧补贴政策受到牧民信任的程度提高。

通过理论分析和典型地区案例计算可知,我们提出的以交易成本结构为基础建立的可信度评估体系是可行的。它的科学性主要体现在较好地解决了以下三个问题:第一,较好地解决了生态治理政策的可信度在不同年份难以比较的问题。现有的可信度测量指标不具有连续性,不能持续地对一项生态治理政策的可信度进行监测分析。本文提出的可信度衡量体系,可以有效克服这个缺点,观测一段时期内政策的可信度变化情况。第二,较好地解决了不同生态治理政策可信度难以横向比较的问题。现有的可信度分析,由于可信度调查具有随机性和主观性,生态治理政策难以进行横向比较,本文设计的可信度度量体系,对可信度进行了定量分析,从而不同生态治理政策的可信度可以进行直观科学的比较。第三,通过对可信度指数内部的交易成本结构变化分析,可以较好地发现制度中的要素改变、制度执行过程中政府和农户的协调程度等结构因素对可信度的影响,为发现制度的效率损失,改善绩效治理提供了依据。

以交易成本结构为基础的可信度指数分析,为制度的可信度度量提供了一种直观而科学的测算方法。当然,有些制度边界不够清晰,执行过程中的时间和空间都不太确定,这在具体分析度量时需要特别注意。