品管圈活动对骨科术后患者并发下肢深静脉血栓的护理效果分析

李 凤 ,黄如飞,梁丁华

(吴川市人民医院,广东 吴川 524500)

下肢深静脉血栓(DVT)是外科术后及长期卧床患者常见的并发症之一,会影响患者下肢功能,轻者丧失劳动能力,严重者可继发肺栓塞(PE)而危及生命[1]。DVT容易发生于创伤较大、年龄较大的患者,尤其是骨科大手术后的制动期。相关调查[2-3]表明,DVT是关节置换患者常见的严重并发症,股骨干骨折术后DVT发生率为30.6%,髋部骨折术后为15.7%。如何预防和减少DVT的发生是骨科临床护理重点关注的问题。本次研究应用品管圈(QCC)质量管理模式,以降低骨科术后患者下肢深静脉血栓发生率为活动主题,运用PDCA循环基本方法进行质量管理,通过计划、实施、检查、处理等环节提高护理人员的认知度,激发其工作热情,通过质量管理活动提高工作效率,减少工作的盲目性,从而降低并发症发生率。经过半年多的组织实施后,对结果进行对比分析,护理效果较好,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 资料

选择2016年7—12月开展品管圈活动前骨科术后患者(485例)设为对照组,男315例,女170例,年龄37~78岁,平均(56.05±2.44)岁。将2017年1月1日—6月30日开展品管圈活动后入院的同病种术后患者(485例)设为观察组,男310例,女175例,年龄38~79岁,平均(55.98±2.18)岁。两组一般资料比较差异无显著性(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 建圈和分工 于2017年1月1日成立质控(QC)小组,活动时间为2017年1月1日—6月30日,确定圈名为“骨干圈”,希望通过QCC活动发挥每位骨干的作用。圈员具有提高护理业务水平的愿望,工作热情积极,掌握一定的品管圈基础知识,圈员8人,其中中级职称1人,初级职称7人。由年资较高的中级职称护士担任圈长,负责小组活动和任务分工,确定辅导员、发表人、圈员的工作内容,小组保持较强的凝聚力。活动频率为每周一次,按PDCA质量管理程序进行,每次活动由专人记录。PDCA循环是一种标准化、程序化、科学化的管理方法,即通过计划(Plan)、实施(Do)、检查(Check)、处理(Action)4 个阶段的管理,使工作质量呈现阶梯式上升[4]。

1.2.2 品管圈活动内容(1)计划(P阶段)。①调查现状,确定主题:统计发现,对照组发生DVT共28例,发生率为5.77%。圈员将调查结果以书面形式记录,并依据事件危害性、计划可行性、工作迫切性及圈员活动力4个评分项目进行汇总,最终确定降低骨科术后患者下肢深静脉血栓发生率为活动主题。②设定目标值:依可行性拟定本组圈员能力为70.00%,改善重点为专业知识占90.00%,目标值=现状值-(现状值×圈员能力×改善重点)=5.77%-(5.77%×70.00%×90.00%)=2.14%。③分析原因:小组成员相互启发,回顾性分析患者出现DVT的护理原因:护士专业知识缺乏、未制订DVT预防和观察指引、技术操作不规范、宣教不到位、未评价预防措施的效果等。④确定对策:针对现状,圈员讨论确定对策,如开展广泛的护士专业培训,制订DVT预防和观察标准、集中操作训练、完善评价标准、对患者进行宣教等。

(2)实施(D阶段)。圈长按照活动计划对圈员分工,定期组织活动,了解工作进度,发现新问题再次集中讨论,以保证每项工作的进程和质量持续改进。具体为:①开展广泛的护士专业培训。QC小组以授课形式结合PPT演示,进行DVT知识培训和考核,并把DVT预防知识作为新护士考核内容,使其了解DVT的危害,树立预防意识。②制订DVT预防和观察标准。科内建立DVT预防管理宣教标准指引,介绍DVT预防知识和日常保健注意事项等,做到早预防、早诊断、早治疗,一旦发生下肢肿痛,立即采取干预措施,及早阻断病情进展。③集中操作演练,提高护理能力。每周组织全科护理人员进行一次操作演练,以示范、练习、抽考的形式进行防栓培训,内容包括正确进行血栓危险因素评估、防栓基础操作、肢体功能八步操以及空气压力治疗、下肢运动仪治疗、间歇充气加压泵装置操作等学习。④完善评价标准。借鉴下肢静脉血栓WeHs临床风险评估表设计统一的DVT评估单,完善评价机制,确定观察指标(如动脉搏动、皮温、皮色、肢体周径等),动态观察病情并记录。⑤对患者宣教。术前、术中、术后分阶段进行护理指导,术前指导患者进行适应性训练,如床上排尿、排便,防止术后因体位改变造成排便困难,导致下肢静脉回流受阻。术中规范摆放患者体位,术后指导患者穿着加温式弹力袜[5],每日饮水量大于3 000 ml[6],若饮水量不足需适当输液,以免脱水而使血液浓缩。术后指导患者进行股四头肌收缩练习,做扩胸运动、深呼吸及有效咳嗽,促进静脉回流,降低DVT发生率。⑥动态观察凝血指标。骨科手术后常规使用抗凝药物,如肝素、低分子肝素、华法林等,注意观察。每3~5 d检测一次凝血功能,如有异常及时报告医生并采取相应措施。对于高危患者,应密切观察,判断是否出现下肢肿胀、疼痛、感觉异常、皮温和颜色改变等,进行血管超声检查以便及时治疗。

(3)检查(C阶段)。QCC活动前后确认效果,比较DVT发生率,总结成果。

(4)处理(A阶段)。根据活动目标——降低骨科术后患者下肢深静脉血栓发生率,对效果进行评价,总结经验,将本结果作为下一循环的基础,形成护理管理标准,指导实践。

1.3 评价指标

活动前后患者DVT发生率。

1.4 统计学方法

采用SPSS 20.0统计学软件进行χ2检验,P<0.05表示差异具有显著性。

2 结果

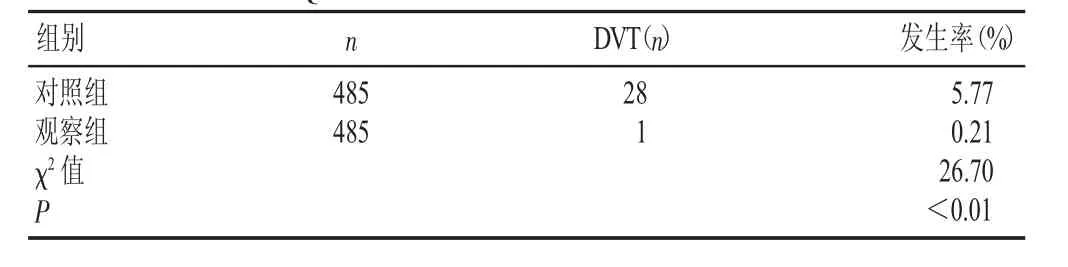

观察组DVT发生率为0.21%,而对照组为5.77%,发生率明显降低(P<0.01),见表 1。

表1 QCC活动前后两组DVT发生情况比较

3 讨论

深静脉血栓是骨科患者常见的严重并发症,发生率居高不下。有研究显示,骨科手术后不进行任何干预,DVT发生率高达45%~60%[7]。本研究中,QCC活动前DVT发生率为5.77%,严重影响患者术后康复。

品管圈全称品质管理圈,是指工作者自发组成一个小团体,应用品管工具分析、解决工作中的关键性问题,达到提高工作质量的目标[8]。近年来,品管圈在医疗管理中得到广泛应用,且效果肯定[9]。本课题开展品管圈活动的目的在于提高护理质量,按照PDCA管理模式进行现状调查、选定主题,降低DVT发生率,建立新的工作标准。我院骨科收治的患者以各类骨折居多,如骨盆骨折、股骨粗隆间骨折、股骨干骨折以及多发性骨折等,针对引起DVT的三大因素(血流缓慢、静脉壁损伤和血液高凝状态),制订预防措施。(1)对于术后需要长期卧床或制动的患者,由于下肢长期处于不能活动或被压迫状态,因此血流缓慢,易导致骨科术后下肢DVT。术前应做好宣教,练习床上排便,防止因体位改变造成排便困难,进而引起下肢静脉回流障碍。术后指导患者主动进行踝关节背伸趾曲、股四头肌收缩训练和扩胸运动、有效咳嗽,促进静脉回流。(2)指导饮食,选择低脂、高蛋白、高纤维饮食,多饮水,达到稀释血液、改变血液高凝状态的目的,保持大便通畅,以免因腹压增加影响下肢静脉回流。应用气血循环仪器进行理疗,被动向心性按摩加速下肢静脉血流速度,减少凝血因子聚集和对血管壁的黏附。(3)骨折多见于老年人,而老年人常合并多系统器质性病变,血液处于高凝状态,骨折后恢复缓慢。应加强心理护理,注重护患沟通,向患者讲解深静脉血栓造成的危害,鼓励患者早日下床活动或拄拐不负重行走,促进下肢血液循环;适当使用止痛剂,减轻伤口疼痛,让患者主动活动,劝戒烟,以减少尼古丁刺激引起血管收缩,影响血液循环。

导致DVT的因素较多,除了患者年龄、体质量指数、活动、创伤、手术等原因外,还与术后使用止血、脱水等药物以及深静脉置管有关。护理人员依据DVT的成因以及易患因素,加强术前教育、术后评价,以下肢深静脉血栓WeHs临床风险评估表作为评估工具,将动脉搏动、皮温、皮色、肢体周径等作为监测指标,如患者出现胸闷、胸痛、气急、咳嗽,甚至咳血样泡沫痰时,应警惕肺栓塞,予以对症处理。刘菲等[10]研究表明,临床护士DVT相关知识水平不容乐观,应加强培训提高护士DVT预防能力。本课题开展品管圈活动,正确运用品管圈方法,针对现状,小组集中讨论确定对策,把预防作为首要措施,有效提高深静脉血栓预防措施的落实率,使防栓工作流程化、规范化。实施过程中发现新问题,再制定新措施,并在实践中不断调整和优化,对品管圈活动成果进行总结,推动PDCA循环不断前进。

品管圈活动后DVT发生率为0.21%,远超目标值(2.14%),说明开展品管圈活动能提高圈员能力,调动护理人员工作积极性,提高工作效率,减少工作的盲目性,有效降低骨科术后患者并发下肢深静脉血栓的几率。