钱塘江海塘建设的历史沿革

陈 伟,倪舒娴,袁 淼

(杭州钱塘江博物馆,浙江 杭州 310013)

1 概 述

钱塘江海塘是人工修建的挡潮堤坝,至今已有两千多年的历史。钱塘江口一带的潮水特别大,有著名的钱塘观潮。钱塘潮固然是大自然的胜景,但是也对沿海地区造成了巨大的破坏。为有效防御潮水侵袭,保护农业生产和国家财赋来源,沿岸居民修建了钱塘江海塘。为抵抗潮水侵袭,劳动人民不断改进钱塘江古海塘的建造工艺,经过长期的实践,演化出各种不同的海塘形制。钱塘江古海塘分南北两岸修筑。古海塘以断面区分为直立式与斜坡式两种形制。材质则有土塘、土石塘等,不同历史时期、不同地段,其结构有明显的差异。各种不同类型的海塘构成了钱塘江古海塘的丰富形制[1]。

2 历代海塘的建设特点

2.1 春秋时期石塘

春秋时期,钱塘江江出南门,经杭坞山下入海。海岸线沿杭坞山,缘沼泽平原,经三江口向东南延伸。《越绝书》记载有石塘,其主要功能是遏制海潮,保护军事堡垒或者军事基地及小规模制盐而修筑的。可看作后来开发海涂的沿海水利先驱海塘的早期代表。

2.2 汉代海塘

海塘修筑的最早史料见北魏郦道元《水经注》记载:“东汉会稽郡议曹华信为防钱塘江潮水内灌,主持在钱塘县治东面修筑了一条堤坝。”该记载只是介绍了海塘兴建的故事,对其位置和工程规格则未加说明。海塘的修筑,使原本江潮汹涌之地逐渐因泥沙淤积而演变为陆地,这为钱塘江沿岸地区农业的发展及杭州城的兴起奠定了基础。

2.3 唐代海塘

唐代,杭州及周边地区社会经济进一步发展,却也时刻承受着潮患的威胁。为抵御江潮水患,保护农业,保证财赋收入,唐王朝在钱塘江北岸修筑了“盐官捍海塘”,在南岸修筑了“会稽防海塘”,两者都是历史上有名的百里大塘。从而使浙北沿海一线基本建成比较系统、完整的防潮工程。

《新唐书·地理志》盐官注:盐官有捍海塘堤,长百二十四里,开元元年(713)重筑。

“会稽东北四十里,有防海塘,自上虞江抵山阴,亘百余里,以蓄水溉田。开元十年李俊之增修之。大历十年观察使皇甫温,大和六年令李左次又增修之。”[2]

2.4 五代吴越钱氏海塘——竹笼石塘

吴越国定都杭州后,杭州成为浙江地区的政治、经济和文化中心,城池范围不断扩大。其时,钱塘江口涌潮直达杭州以上,对都城安全及农业生产皆构成威胁。梁开平四年(910),钱镠征集大批军民,在钱塘江边修筑了一条竹笼石塘,建成一百多年后仍基本完好。这是海塘建筑技术上的一大创举,在中国古代海塘工程发展史上具有划时代的进步意义,对后世影响深远。

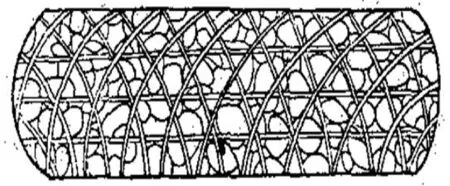

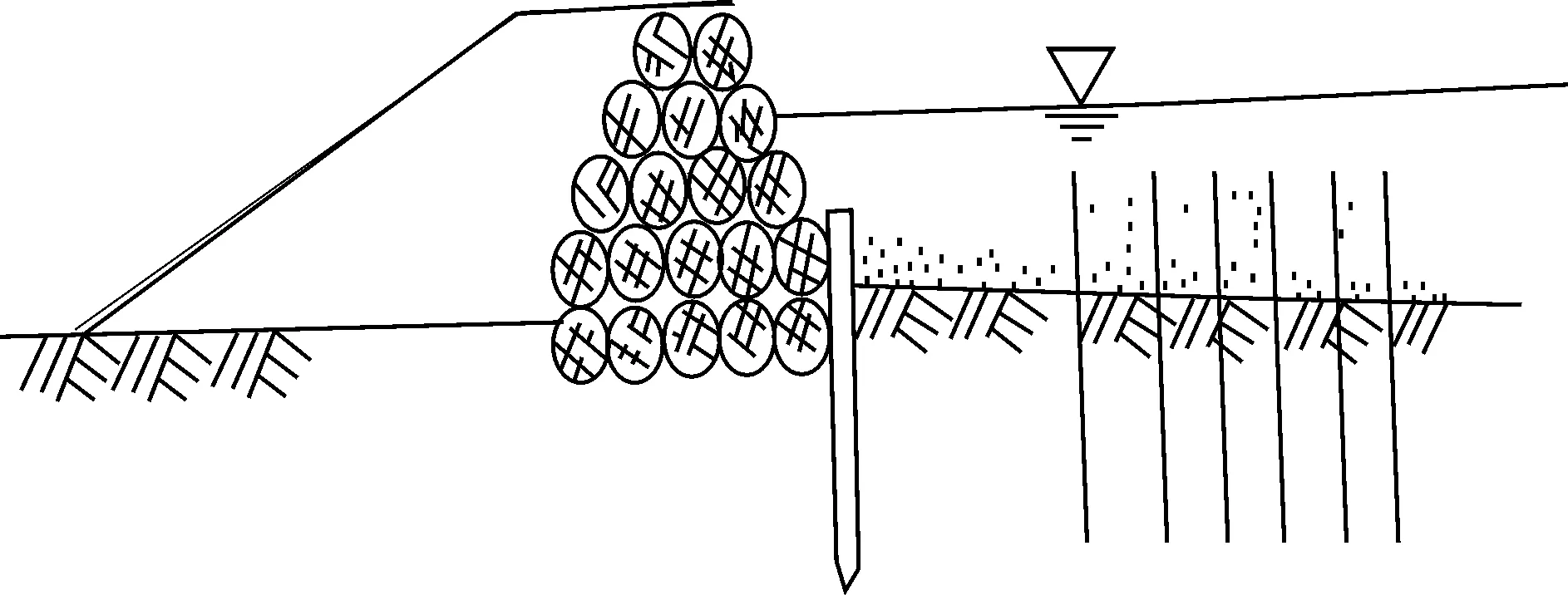

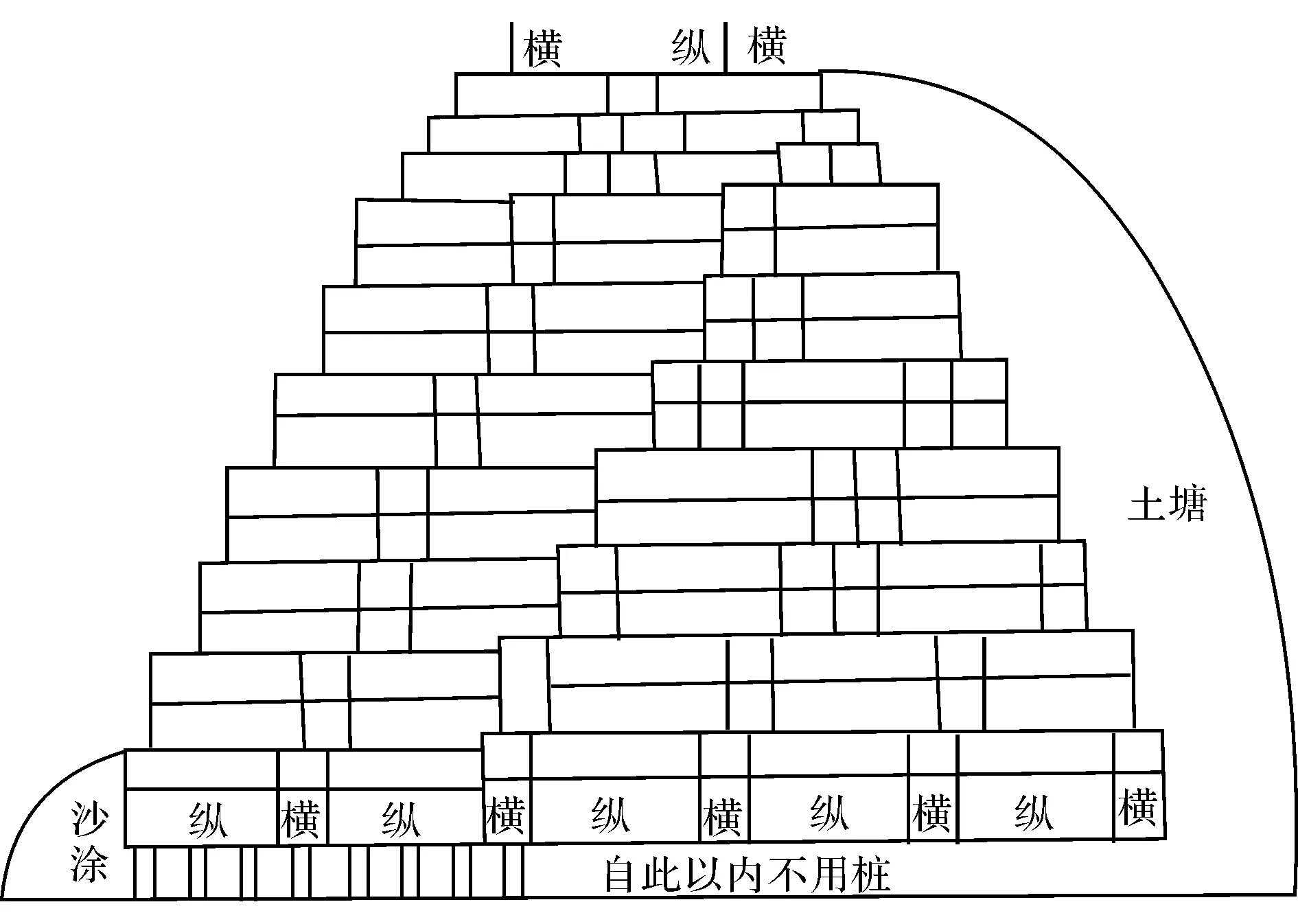

钱镠筑塘开始用版筑法,即两侧用木板夹峙,中间填土夯实筑成土塘。因海岸为粉砂质土,在强劲潮流昼夜冲刷下,塘基常被掏空,屡筑屡溃。后改为竹笼石塘,抗潮能力远胜于板塘和土塘 。见图1、图2。

图1 竹笼示意图

图2 竹笼石塘示意图

竹笼石塘的特点:1)重而不陷,硬而不刚,散而不乱,特别适宜于粉砂土的地基。2)塘前设置滉柱,以削弱潮水能量,促进塘前泥沙的淤积和滩涂的淤涨,从而保护塘脚稳定,此法后来成为修筑海塘常用的护塘工程。优点是就地取材,施工简便,抗潮能力明显优于土塘。缺点是竹木久泡水中易腐朽,必须经常维修,靡费劳民。且散装石块缺乏整体性能,无力抵抗大潮。

1983年夏,在杭州江城路立交桥掘土施工中,发现一处古代海塘遗迹。经与史书记载对照,专家确认这条古塘正是吴越国王钱镠所创筑杭州捍海塘。沉睡地下十个多世纪的古塘建筑得以重见天日,这是迄今为止我国发现的最古老的海塘遗迹。这一发现对研究我国海塘工程史,对研究钱塘江口主河道的历史演变,以及对研究杭州古城的形成、变迁和发展有十分重要的意义。

唐代对海塘的规格没有记载,据推断当时是消极地防止海水漫涨的海塘,只是一线土塘而已。这种海塘尚不能积极地防止海水对海岸的侵蚀。

2.5 宋代海塘

2.5.1 北宋海塘

北宋年间,杭州发展成为“东南第一州”。南宋建都临安,杭州湾一带沿江平原居住人口日益增多。这一时期,钱塘江北岸潮势转烈,旧堤塘年久失修,难以抵御潮患。作为国家主要财赋之源的杭、嘉、湖广大膏饶沃壤,有被咸流浸淫之险,修筑海塘成为当务之急,统治者对此较之前代也更为重视。通过不断探索和实践,海塘修筑技术也获得了突破性进展,新创造不断涌现,弥足垂范于后世。

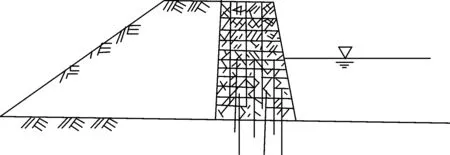

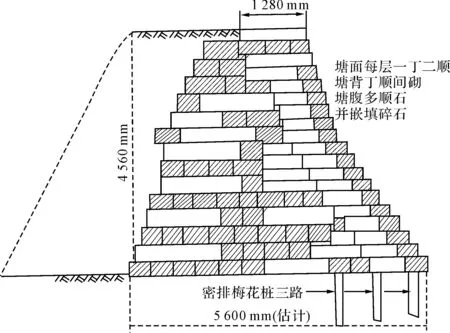

在宋大中祥符五年(1012)的一次大风潮中,西北堤岸崩决,杭州城危在旦夕。人们开始用钱氏旧法筑塘,但不出数年即毁。转运使陈尧佐与杭州知州戚纶针对海宁一带地基软弱、承载力低的弱点,借用黄河河工中的埽工技术,以薪土相间夯筑的方法,创筑了柴塘。见图3。

图3 柴塘形式示意图

柴塘的特点及优点:塘基铺以埽牛,成为整体筏基,提高了软土地基的承载能力;塘土“层土层柴”夯实,并用木桩加以联结,增大了塘身的抗滑性能。柴塘自身重量小,大大低于石塘和竹笼塘,能适应任何基础;柴塘富有整体性和柔韧性,抗冲能力大大强于普通土塘,能经受潮浪冲击而不溃。在地基特别软、潮流又很强劲的地段成为一种极有价值的塘工形式。清代海宁一线,虽于柴塘后筑坚固的石塘,但仍保留柴塘作为石塘的外护。其他承载力特别低的地区,仍继续修筑柴塘,至今还有不少地方将其用于抢险工程。

缺点是木桩柴薪容易腐烂,难以持久,需经常维修。此外,柴塘能制潮,不能制风,在大风吹袭下,潮挟风力,有被层层掀去的危险。

景祐年间,江潮泛涨,威胁杭州。景祐三年(1036),杭州知府俞献卿调大批人力,筑江堤数十里。景祐中(1037),转运使张夏鉴于柴塘易损坏,自六和塔至东清门,用新法筑石堤12里,纯用巨石砌成。并置捍江兵士、五指挥,专司采石修塘,随损随治,开创我国塘工维修制度。庆历四年(1044),大风驱潮冲击,新石塘屹立不倒。此为钱塘江最早的“立墙式叠石塘”,是海塘建筑技术上的又一次关键性改进,成为后来各类直立式石塘的先导。

庆历元年(1041),杭州知府杨偕和转运使田瑜用张夏法,大规模增修杭州石塘2 200丈,比宋初筑塘法又前进了一步。

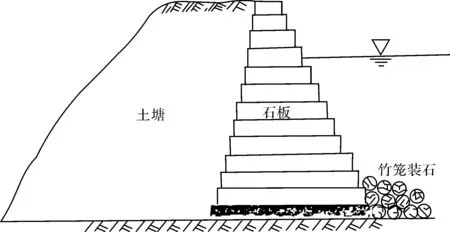

杨田石塘塘身以条石垒砌,共13层,迎潮面逐层内收,呈台阶形。水流最强处,用竹笼装石作护坦保护塘脚,或使堤岸作圆折形,以分杀水势。背海面筑土堤加固,土石紧密结合,以防咸潮渗漏。其优点是工程结构比较合理,具有一定的稳定性和防止海水渗漏,抵御潮流冲刷的能力。见图4。

图4 石塘形式示意图

2.5.2 南宋海塘

南宋建都临安,适当海潮之冲,统治者对石塘建设给以更大的关注。每次修筑都要派遣朝中大臣亲往督工。因此石塘改建工程不出数年即告竣工,从而奠定了现今杭州石塘的基础。为保证对石塘的日常维修,还专设了修江司,这是我国海塘工程有专职管理机构的开始。

嘉定十五年(1222),浙西提举刘垕受命筑盐官新塘达百里以上,暂时遏制了海岸的坍陷。其在海塘内另开一道备塘河,再于河的里面加筑一道土塘(备塘),以挡咸潮,成为防潮第二道防线。这一做法很快推广到各地,并为历代所仿效。

咸淳六年(1270),钱塘江潮势趋南,北海塘首当其冲,官府改筑新塘七余里,堤上广植柳树,以固堤身,人称“万柳塘”。此为史上海塘植柳护堤的最早记载。

2.6 元代海塘

元代在原先基础较好的钱塘江两岸地区,通过围垦江岸滩涂,耕地面积有所拓展。元代钱塘江潮流形势出现一些新的变化,为防止潮患,保护农业,统治者对修筑海塘较为重视,修筑技术比前代又有新的进步。

泰定四年(1327),潮流奔冲北大门,海宁沿海一带首当其冲,陆地沉沦十九里,县城岌岌可危。都水少监张仲仁率民工万人,将443 300多个石囤,470多个木柜,沿30多里海岸排列叠置,筑成一道石囤木柜塘,遏制了潮水肆虐。石囤木柜塘是元代在竹笼石塘基础上创筑的,结构与竹笼石塘大体相同。石囤,即装满石块的竹笼;木柜是用条木制成的方形或长方形大木框,中间填满石块。塘前有木桩固定,木柜与木柜之间用横木连接,形成一个整体,具有聚零为整的特点。稳定性和抗冲防坍能力较之竹笼塘有一定的增强。

天历元年(1328),盐官岸外沙涨,于大汛期间,进行“探海”,即水深测验,得知沿岸都在淤浅,潮势平和。这是我国塘工中首次见于记载的水深测验。多年报险之盐官,水息民安,遂改为海宁州,此为“海宁”得名之由来。表达了人们祈求免受潮灾,获得安宁的愿望。

2.7 明代海塘

明代海塘以海盐为重,政府对修筑东南海塘始终非常重视。当时海盐一线潮势强烈,海岸坍塌日益严重,遂成为海塘修筑的重点。在明统治276年中,修筑海盐、平湖一带海塘达20多次。通过不断的实践摸索,对海塘修筑技术的发展起到了积极的推动作用。在综合前代经验的基础上,结合江潮形势变化,这一时期对以往海塘修筑技术作了重要的改进,且不乏具有里程碑意义的创举。

明成化十三年(1477),按察副使杨瑄在海盐筑石塘2 300丈。他仿宋代斜坡式海塘旧法,结合叠砌法予以改进。以竖石斜砌,并在内侧用碎石和土塘进行支撑。其塘身斜向江底,如此既稳固,又可减少海潮冲击力量。明代以后的海塘筑法都是在这一方法基础上的改进和发展。可以说,斜坡式海塘法与叠砌法的综合是明代在海塘技术上的最大贡献。斜坡式石塘又称“坡陀塘”,是在土塘迎水面上用条石护坡的一种海塘形式,是对斜坡土塘的一种改进。典型的坡陀形石塘是北宋王安石创建的,因而也被称为“荆公塘”。历史上杭州湾南岸大部分海堤为坡陀形石塘,目前也多采用。

筑法是:先打木桩奠基,基桩上置横石为枕;再用片石循序竖砌;砌完一排片石,又置一条横石,以横贯纵。里面用碎石填垫,塘背以土培筑[3]。

弘治元年(1488),知县谭秀兼采斜坡式海塘外坡倾斜和直立塘整体稳定的长处,用纵叠于外,横叠于内,外渐收缩的方法,下设基桩,筑成直立式桩基石塘,相比杨瑄石塘更为巩固[4]。

弘治十二年(1499),海盐知县王玺针对谭秀海塘只是简单叠砌,相互牵制不力的缺点,采用纵横交错骑缝叠砌法,使塘石互相连属牵制,增加了塘身整体性和防渗性。嘉靖元年(1522),海潮泛滥,其他海塘皆崩溃,独王玺石塘无恙,被誉为“样塘”,即模范塘。这是一项很重要的发明,直到今天修海塘仍采用此经验。

图5 五纵五横鱼鳞石塘示意图

嘉靖二十一年(1542),黄光升在海盐主持修筑海塘。他调查研究了海盐凶猛海潮的特点,认为海塘易塌的原因是“塘根浮浅”“外疏中空”。于是其兼采前代各家之长,结合实际,设计出一种重型直立式石塘——五纵五横桩基鱼鳞塘(图5)。石塘全部用整齐的长方形条石以块块纵横交错,自下而上垒成。每块条石之间凿出槽榫,用铸铁嵌合起来。合缝处用油灰、糯米浆浇灌,因其迎水面条石逐层微微内收,一层压着一层,呈有规则的鱼鳞状,所以俗称鱼鳞石塘。又因其塘基部分采用五纵五横的砌石方法,故又称五纵五横鱼鳞塘。从打桩奠基到砌筑塘身,每一道工序均有章法,每一层塘石布置,各有程式。因此整个海塘极其坚固,具有很强的整体性、稳定性和防渗漏性,能抗御强劲潮浪的冲击,久而不溃。见图6、图7。

图6 铸铁铁锭

图7 海盐县现存鱼鳞石塘

为便于对海塘工程的养护管理,黄光升将海盐石塘二千八百丈划分140段,用《千字文》依次编号,自“天”字起,至“木”字止,共140个字号,每号二十丈。指定专人,专司管理。这对于保持海塘的坚固完整,有效发挥抗潮防浪效能起到了积极作用。黄光升筑塘法的发明,使我国海塘工程技术更加系统完善,并趋于成熟[5]。

2.8 清代海塘——鱼鳞石塘

清代于海宁、仁和间海塘塘身的建筑规格,主要是鱼鳞石塘。这一时期的海塘修筑技术直接承自明代,并在实践过程中有了新的重要发展,成为中国古代海塘技术集大成的时代。清康雍乾三世,统治者注重发展生产,经济持续繁荣,他们对修筑海塘都很重视。

康熙三年(1664),政府修筑海宁海塘,此为海宁有石塘之始。康熙时期三修杭州江塘,以四十年(1701)规模最大。时钱塘、仁和二县江塘大决,以三郎庙为最险工,共修筑三郎庙、六和塔等处石塘660余丈,并加筑子塘890余丈以为重障,历时5年竣工,海塘做工考究,耗资五万余两。

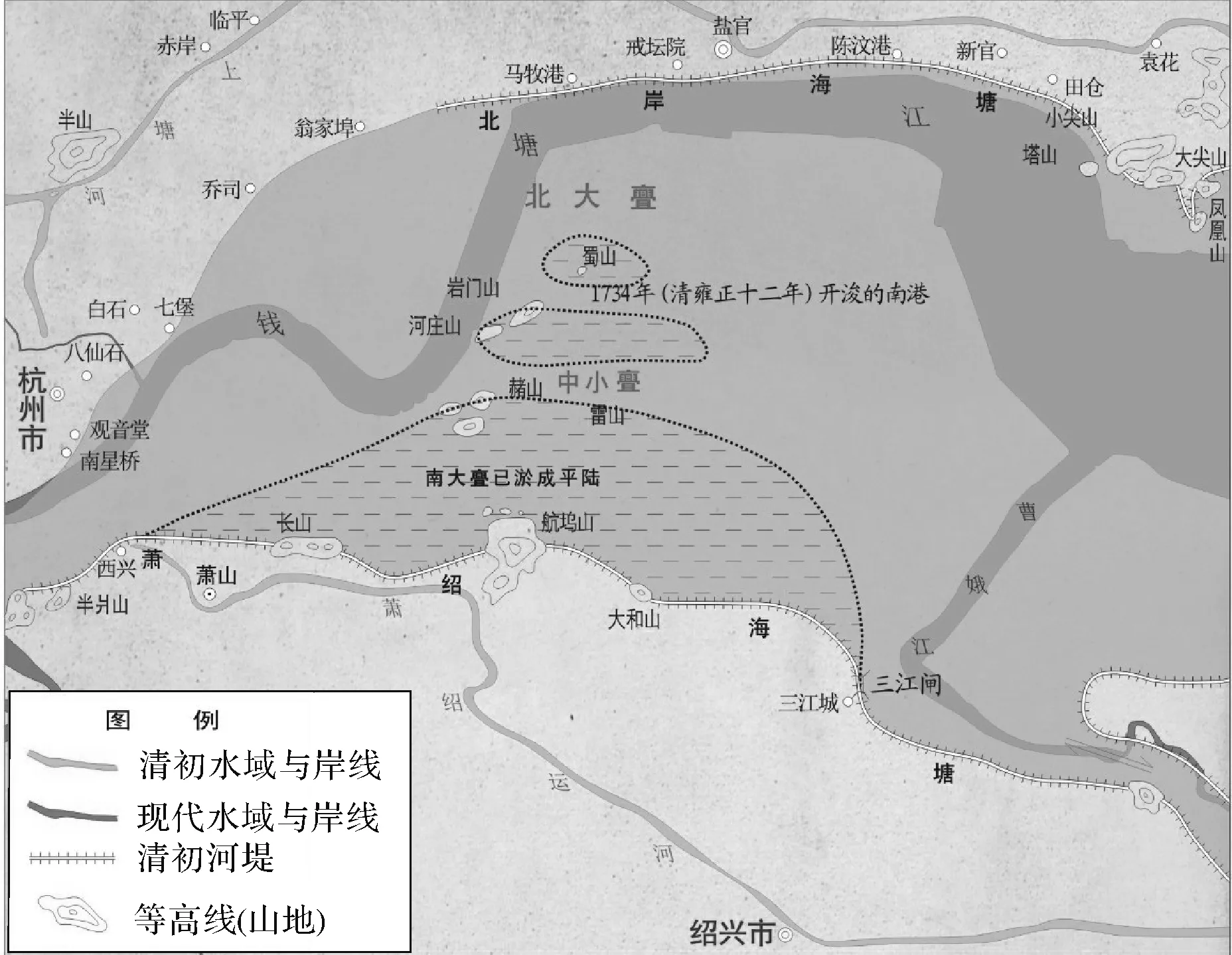

康熙五十七年(1718),海宁塘崩,浙江巡抚朱轼亲往督筑。共筑石塘950余丈,土塘5 000余丈,费资十五万余两。此为清朝立国以来第一次海塘巨工。1724年,浙西沿海风潮大作,几乎冲毁所有土石塘,独朱轼鱼鳞塘安然无恙(图8)。因而被作为永久性标准塘工得到推广。

图8 朱轼鱼鳞大塘结构示意

雍正一朝13年间,共修筑海塘18次,计各类塘工54 080丈,用银34万余两。海塘技术在接受前人经验基础上,有了新的创造。同时开启后世浙西海塘的岁修制度。

雍正十一年(1733),总督李卫修筑海宁石塘,为节省条石用量,将鱼鳞塘身中的条石改用块石,称为条块石塘。它一般用在潮势较平缓地区。李卫又在海宁东塘和西塘潮猛水急之处,添筑挑水盘头(即大草坝)数座,以杀潮势,这是浙江海塘大量修筑柴盘头的开始。李卫还重筑尖山石坝(又名塔山坝),是海宁塘工的关键性工程,既可使潮流南趋,保护北岸海塘不受潮水顶冲,又可利用尖山和塔山坝作坝根坝头,十分稳固。此外,他在海塘外创筑护沙栏,利用海滩的沙筑成挡潮的土坡。

雍正十一年(1733),海塘日常管理养护成为定制,每塘长约750丈,建堡房一间,后来又改海塘兵为堡夫,堡夫的职责就是朝夕在塘上巡察养护,凡遇岁修,即督率土工。如今,很多海塘被掩埋地下,堤上的堡房也不复存在,而“三堡”“九堡”这样的称呼却保留了下来。据《九堡镇地方志》:“九堡,原是钱塘江堤上从杭州观音塘算起的第九座堡房所在地,镇以此得名。”

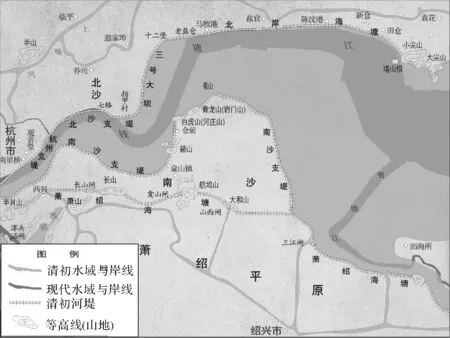

乾隆初(1737—1743),大学士稽曾筠主持建筑海宁鱼鳞大石塘6 900多丈,并对海塘技术作了重要改进;四十六年(1781)政府又筑海宁塘1 500丈;五十一年(1786),筑海宁老盐仓至仁和乌龙庙、范公塘鱼鳞塘20 100丈。三次海塘巨工,共计费用250余万两币银。鱼鳞大石塘终成护卫杭州湾的主要塘型,其塘身坚根固,足抵万钧之浪,传统海塘工程技术至此达到最高水平。此后海塘基本沿袭乾隆时的形制,近百年无重大损坏。见图9、图10。

图9 清初钱塘江海塘示意图

图10 清嘉庆钱塘江海塘示意图

2.9 民国期间海塘建设

民国十六年(1927年)以后,对老海塘采取多种补强措施。民国十九年(1930年),我国现代水利科技先驱李仪祉先生提出了《对于改良杭海段塘工之意见》。民国三十五年(1946年),浙江省政府聘请侯家源等17位专家考察海塘情况,提出各项巩固措施。主要是塘基加固和塘身加固。民国以后,开始采用混凝土及钢筋混凝土的近代海塘建筑结构型式。首先在海盐落塘头至敕海庙间部分鱼鳞塘用压力灌浆机灌注水泥砂浆,增加了塘身的整体性,提高了抗御风潮的能力,并注意发展护滩、挑溜等保护塘身的工程建设。1947年1月,在海宁陈汶港兴建抚壁式钢筋混凝土塘167 m,这是浙江省境钱塘江唯一的钢筋混凝土海塘。

2.10 现代海塘建设

20世纪50年代,经大力抢险加固,钱塘江北岸临江一线老海塘防御潮浪能力有所提高;20世纪60—80年代,沿江各县(市、区)结合治江围涂,兴建围堤,部分老海塘(主塘)退居二三线。20世纪80年代中,仍处于临江一线的老海塘在多年的潮浪冲击下老化失修,从1988年起,实施钱塘江海塘一期加固工程。之后,由于社会经济迅速发展,对防御洪潮提出更高要求,开始实施临江一线标准海塘工程。在钱塘江北岸险段标准海塘建设、西江塘除险加固等工程建设中,结合现代科技对仍然处在防洪潮一线的古海塘进行了加固,较好地保护了古海塘的原有风貌。自1997年10月以来,沿海各级政府把建设标准海塘作为为民造福的德政工程来抓,在沿海地区掀起了兴建高标准海塘的热潮。到2000年12月底,基本建成标准海塘1 020 km[6]。

3 各时代海塘修筑的历史特点

任何特定时段的历史都具有过渡性,无不是上下时段历史的链接。任何一个时期无不存在自身的历史局限性。在应对日益增加的工程数量和规模时,历代海塘修建所具有的特点又暴露出自身难以克服的局限。自汉代创建土塘以来,经过历代的不断修缮,至清初全面形成条石海塘。

一是总体而言,先期的海塘修筑以事后为主,事先预防的思想尚处于萌芽状态,这种情况无法从根本上扭转抵御潮患的被动局面。

二是从政府层面,无论唐宋、元明时代,海塘工程的地位明显属于地方性工程。远未上升到国家高度,政府介入程度有限。因此通常将清代以前的海塘建设称为“民修”,这种方式带来经费筹措困难,管理缺乏系统性等问题。这一时期浙西海塘年年为海潮所吞噬,岸线不断北移,由此引起的海塘修筑任务也日益加重,但所修海塘也伴随岸线内移而屡摧屡修。当然这一时期海塘的修筑也并非无功而言,在长期的治理中积累了不少经验,并对至明清治理的思路产生积极的影响。清中前期以后,清政府在国家实力得到较大提升后,推动实现了“民修”向“官修”的重大转折。

三是在不同阶段,塘型结构被不断摸索、改进,最终发展成为防潮得力的鱼鳞石塘工程。宋元以前的塘式为明清治海积累了丰富的经验教训,从而促成明清筑塘技术质的提升。明初筑塘始易土为石,明中后期及清代形成以大石塘为主,辅以土塘、柴塘、石土塘的塘身体系,并对护塘设施作创新,形成综合治塘技术模式。

四是改革开放以前,由于国力有限,海塘工程管理着重在应对险情抢修,改革开放后随着经济社会的发展,海塘建设掀起了高潮,上世纪末,标准塘建设开始,使钱塘江防灾减灾能力大幅度提升。

4 结 语

钱塘江两岸古海塘是由多个水工构筑物组合而成的工程体系结构,具有系统性和不可移动性。作为我国重要的水利工程,钱塘江古海塘与万里长城、京杭运河齐名。我们希望通过探索钱塘江海塘保护和有效利用途径,进而为其可持续发展提供理论支撑和有益的借鉴。