脑室镜下篮状扩张器切除侧脑室脑膜瘤一例并文献复习

裴东领,陈晓雷,刘献志

1)郑州大学第一附属医院神经外科 郑州 450052 2)解放军总医院神经外科 北京 100853

2012年6月,解放军总医院神经外科收治侧脑室脑膜瘤1例,现结合文献报道如下。

1 临床资料

1.1一般资料患者,男,13岁,以“发现步态不稳,小便失禁13 a,加重伴性格改变4个月”为主诉来解放军总医院神经外科就诊。查体:体温 36.5 ℃,脉搏 89 min-1,呼吸 18 min-1,血压141/82 mmHg

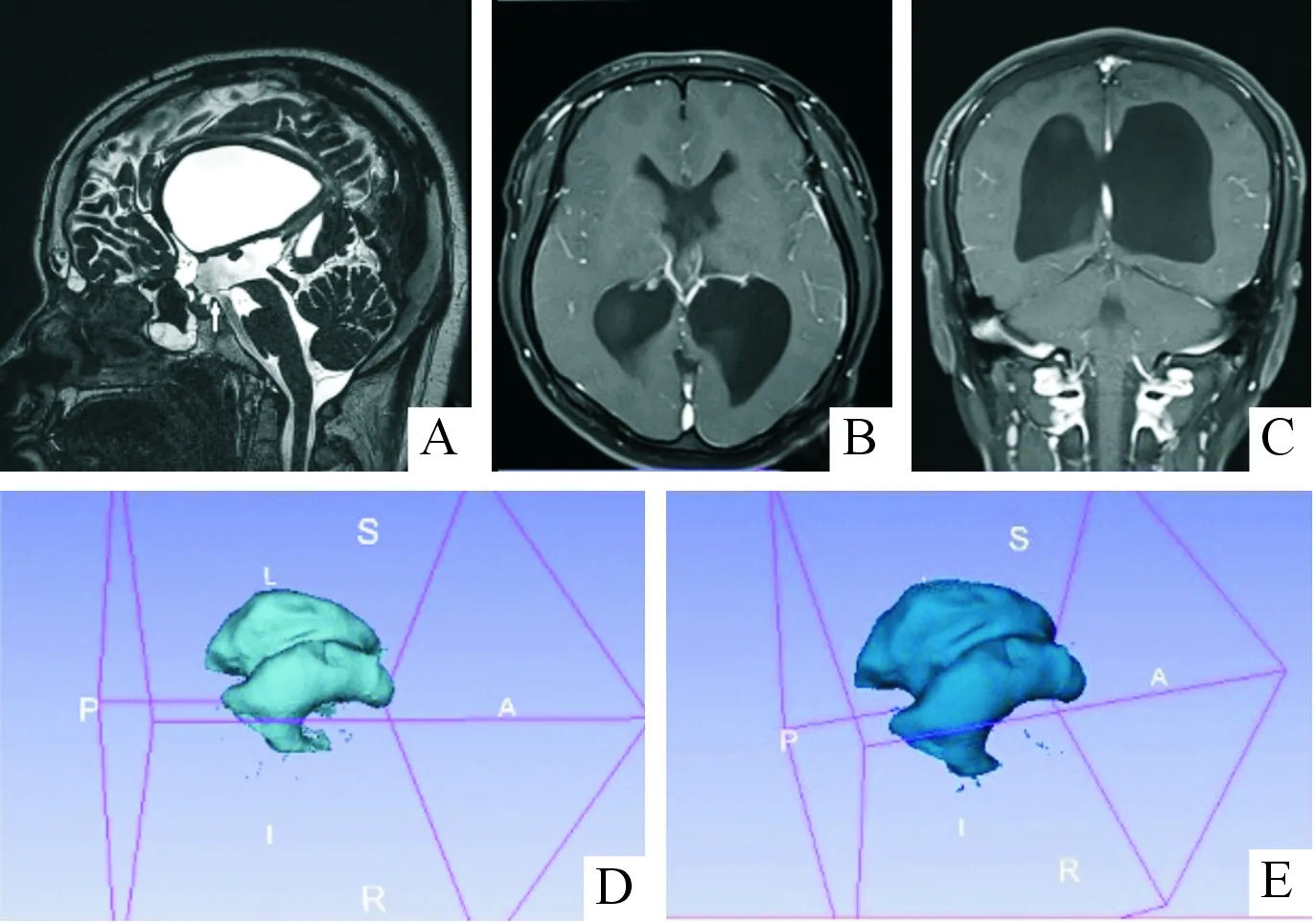

(1 mmHg=0.133 kPa),神志清楚,一般情况可。专科查体:步态改变;视力:左眼0.5,右眼0.8,视乳头轻度水肿。头部螺旋CT平扫检查示:双侧脑室明显扩大,左侧为著。中线结构居中,双侧大脑半球脑实质略受压,部分脑池受压显示欠佳(图 1A)。颅脑MRI平扫(图 1B、C、D)。可见双侧脑室明显扩张,脑实质受压,中脑导水管不完全梗阻。

图1 患者头部螺旋CT影像

1.2手术路径及神经内镜技术手术采用德国生产的硬质神经内镜(6°; 18 cm×4 mm)及专用电视监视、录像系统,常规内镜专用手术器械及光纤软镜。篮状扩张器为美国库克公司生产的Nitinol Helical Stone Extractor,长度约115 cm,直径约1 mm。患者经静脉全麻后取仰卧位,头部抬高约30°,稍偏向左侧约10°。术前剃头备皮,常规选择右额叶入路,以冠状缝前1 cm、中线旁开3 cm为中心,平行矢状窦画一长约3 cm手术切口标记线,常规消毒铺巾。切开头皮,止血,牵开器撑开头皮,在标记线中心点处颅骨钻孔,孔径约1 cm。用尖刀放射状切开硬脑膜后,采用双极电凝,避开皮层血管,电凝蛛网膜及局部皮层脑组织数毫米并用尖刀稍作切开。右侧脑室成功穿刺后,拔除内镜穿刺鞘内芯,留置的内镜穿刺鞘即可作为下一步完全内镜手术的微创手术通道。

随后,术者沿内镜穿刺鞘导入6°脑室镜,立即见侧脑室及室间孔明显扩大、透明隔破裂、三脑室底变薄。使用37 ℃林格氏液经脑室镜的冲水通道冲洗脑室后,沿脑室镜工作通道缓慢送入篮状扩张器(图2A),此时篮状扩张器的尖端闭合并回收在保护鞘内。在内镜直视下,当篮状扩张器尖端位于三脑室底处时,钝性穿刺三脑室底形成一小孔,打开其尖端的抓取器,并将瘘口扩张至直径6 mm左右。撤出篮状扩张器后见瘘口周围微血管破裂少量出血,37 ℃林格氏液持续冲洗直至出血自行停止。然后使用内镜单极电凝双侧侧脑室脉络丛,术中探查过程中,于左侧三角区上方脉络丛处发现一直径约0.5 cm椭圆形肿块(图2B)。术前影像学检查中未发现此肿块。由于其位置深在,悬浮在脑室壁上,常规器械钳取时,来回漂浮而无法抓取(图 2C、D)。遂更改手术预案,采用篮状扩张器经另一侧冲水通道插入,抵达肿块附近时打开尖端套索篮钳夹固定肿块。同时将内镜剪刀经脑室镜工作通道插入,从其蒂部剪断达到完全切除(图 2E),断端应用内镜单极电凝止血。因肿瘤直径超过脑室镜工作通道直径,遂将脑室镜与篮状扩张器一起退出内镜穿刺鞘(图 2F)。继续在内镜下完成脉络丛烧灼,确认脑室壁止血彻底后,转接光纤软镜探查中脑导水管,可见有透明隔膜引起梗阻,软镜下完成疏通并中脑导水管成形。最后,退出内镜穿刺鞘,骨孔填明胶海绵,缝合皮肤。

A:篮状扩张器;B:术中切除的脑膜瘤大小;C、D、E、F:脑膜瘤的切除过程

图2篮状扩张器形状及脑膜瘤的切除情况

1.3结果患者麻醉苏醒拔管后,送回神经外科监护室密切监护18 h。术后第1天即可正常饮食,查体未见新发神经功能障碍。术后1周患者步态较术前稍改善。术后组织病理学检查示:(左侧脑室脉络丛肿瘤)血管瘤型脑膜瘤,WHO Ⅰ级。出院前复查颅脑MRI 3D-space薄层扫描,显示肿瘤切除完全。术后5 a回访,患者步态异常、小便失禁及认知功能障碍明显好转,基本能够正常生活和学习。术后5 a复查MRI,结果见图3。

A:MRI平扫T2加权成像可见造瘘口通畅(图中白色箭头);B、C:MRI增强T1加权成像未见肿瘤复发;D、E:出院前及术后5 a复查MRI脑室重建3D模型

图3术后5a复查MRI

由图3可见,造瘘口通畅(图3A),肿瘤未复发(图3B、C)。利用3D-slicer软件处理出院前及术后5 a复查的MRI 3D-space薄层扫描资料,重建侧脑室及第三脑室3D模型,得到出院前及复查时模型体积(图 3D、E),分别为364.84和 323.50 mL。三脑室底造瘘+中脑导水管成形术后,脑室体积变小,同时患者病情也明显好转,脑积水情况明显改善。

2 讨论

脑膜瘤约占原发颅内肿瘤的30%,是发病率仅次于胶质瘤的颅内肿瘤。40~60岁年龄段为肿瘤最好发年龄[1]。儿童脑膜瘤发病率很低,血管型脑膜瘤仅占颅内脑膜瘤的0.5%~3%[2]。临床表现上,侧脑室内肿瘤早期多无特异性临床表现和定位体征,多在肿瘤生长到一定体积引起严重的神经功能障碍才被确诊。侧脑室内肿瘤以手术治疗为主,但因侧脑室肿瘤部位深,涉及重要结构较多,手术难度大,存在着一定的并发症和1%~3%的死亡率[3]。随着CT、MRI快速诊断的普及与内镜微创手术技术和器械的改进,目前认为,科学的手术策略及微创手术操作是提高疗效的关键。

祝斐等[4]在2013年曾经报道了12例神经内镜下切除的脑室内肿瘤,直径0.8~2.8 cm,质地较软,分块切除效果良好,证实脑室内实质性肿瘤选择性应用神经内镜治疗安全有效。但对于较小的肿瘤或切除后脱落的肿瘤碎片在脑室内移动,常规的内镜器械较难处理[4]。在神经内镜手术中,有些肿瘤位置传统的手术器械无法抵达,或位于重要脑功能区和神经传导束而操作受限。2008年Tirakotai等[5]报道了应用立体定向导航辅助电子软镜通过单颅孔手术的可行性。2009年Pettorini等[6]报道了单颅孔治疗颅咽管瘤的局限性和可行性,而2016年Hidalgo等[7]报道了神经内镜单颅孔可以切除儿童颅内肿瘤。

目前,内镜技术已经应用于鞍区占位、三脑室底造瘘+终板造瘘术、颅内血肿清除术、侧脑室及松果体区肿瘤切除[8-9]。和传统手术相比,内镜手术具有以下主要优点:①创伤小。皮肤切口小,颅骨骨窗小,神经内镜既具有局部放大作用和近距离照明作用,又带有侧方视角,视野广阔,可观察到显微镜直视手术下不可见的盲区,同时减少了对神经和血管的牵拉。②直观。利用优越的照明、摄像及多角度观察等条件,可以将术野情况清晰地同步展示在显示屏上,能够清楚观察肿瘤与周围神经结构、血管的关系。③经济。利用神经内镜采用单颅孔入路,术中创伤小、患者康复快,缩短了住院时间,减少了住院花费。④并发症少。神经内镜手术既可完成活检,也可造瘘减轻脑积水。

但神经内镜手术也存在明显的缺陷。首先最常见问题就是术中出血,即使少量的出血,在内镜放大效应下,也会使视野完全模糊,只能用37 ℃林格氏液持续冲洗,使手术时间延长。此时电凝止血容易误伤周围重要的脑实质,并且术中出血可引起术后严重的并发症如脑梗死、迟发型脑积水、脑组织损伤引起的神经功能缺损等。其次,由于大量的林格氏液冲洗,术后患者多有发热,一般不超过38.5 ℃,排除感染后给予对症支持治疗,4~5 d即可恢复。最后,神经内镜手术操作空间局限,同轴操作无法切除较大肿瘤,有时不得不改用显微镜或者内镜辅助下的开颅手术[4,10-13]。

由镍、钛、铜和铝合金制成的篮状扩张器具有很好的弹性及形状记忆功能,所以这种材料被广泛地应用在医疗器械上[14],其最适合抓取的是直径约5 mm的肿块或组织碎片[15]。本例术中取出的肿瘤体积为0.5 cm×0.4 cm×0.4 cm。一般篮状扩张器的抓取钳具有3~6个分叉,其螺旋形的设计使得被钳夹固定的组织碎片在取出过程较难脱落[14-15]。对于应用篮状扩张器在神经内镜下造瘘或切除脑室内肿瘤,我们的体会是其虽有一定的优势,但在肿瘤过大、血供丰富或质软易碎时并不适用;另外,其不具备传统的球囊造瘘出血时利用球囊压迫止血的功能。

在微侵袭理念指导下,本例术中应用单颅孔手术路径、电子软镜结合篮状扩张器成功地完成了三脑室底造瘘,完整取出肿瘤,未引起明显神经功能损害及术后并发症,术后患者很快恢复,且随访5 a未见肿瘤复发。相信随着神经内镜技术的发展及内镜手术器械的改进和完善,神经内镜手术会得到更广泛的应用。