海绵城市生态环境的绩效评价

文/河北金融学院 满 莉

英国德蒙福特大学商学院 李雨霏

0 引言

在城市化快速发展的时代背景下,城市居民对理想人居环境的向往与传统城市建设不合理诱发的水资源短缺、水环境恶化、洪涝频发和水生态系统退化等城市问题的矛盾愈加明显,基于此,海绵城市概念被提出。根据住建部发布的《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建(试行)》,海绵城市指城市能像海绵一样,在面对环境变化和自然灾害时具有良好的弹性,降雨时能吸收、渗入、蓄水、净水,干旱时将蓄存的水释放利用。海绵城市在恢复被破坏的水循环过程、推行低影响开发的基础上,保护城市原有的生态系统和水文特征不变,使城市水资源、水生态、水安全、水环境和水文真正实现自我调节和可持续发展。

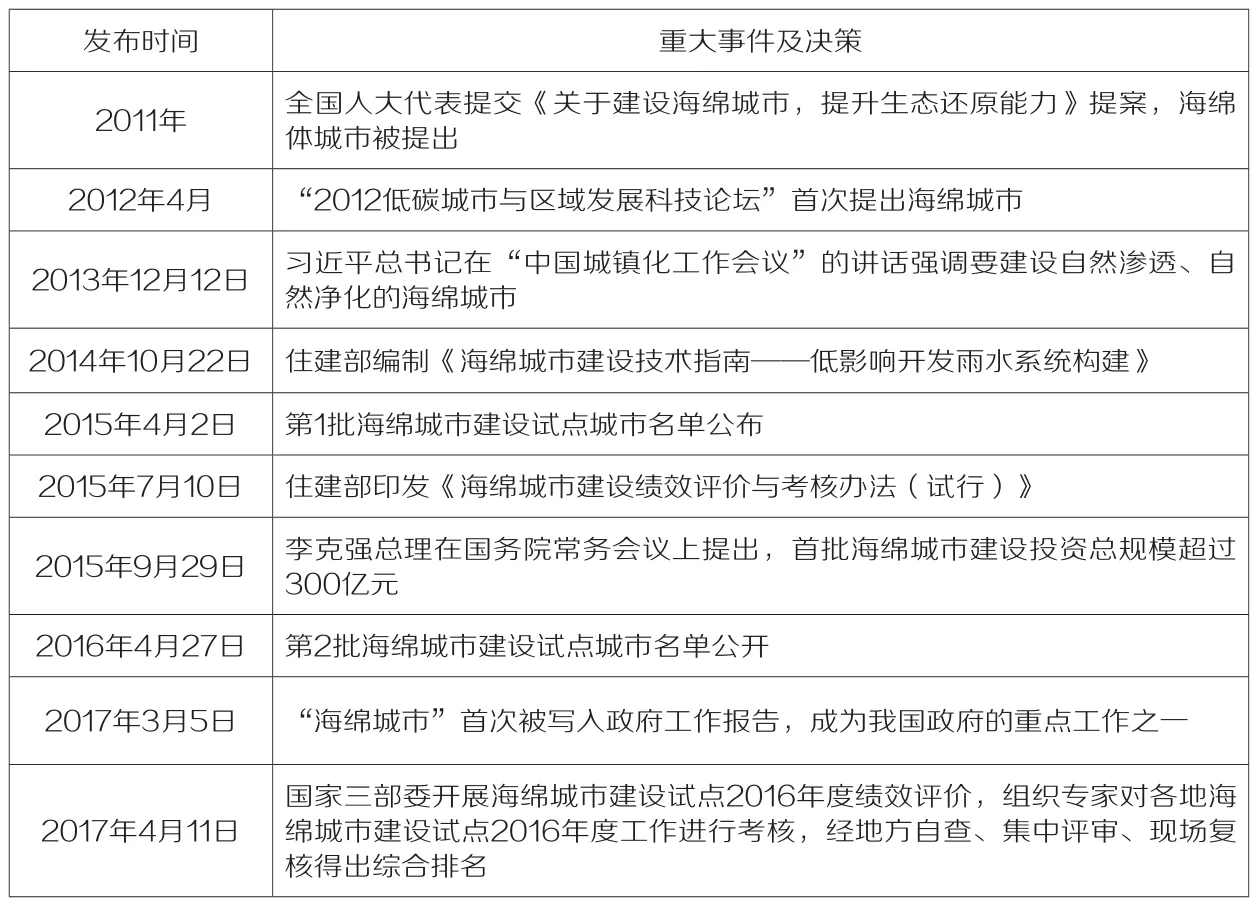

近年来,海绵城市建设在全国各大城市逐步推行。2015—2016年,财政部、住建部、水利部分两批确定了30个海绵城市建设试点,包括迁安、白城、镇江、池州、北京、上海、宁波、福州、青岛、珠海等,根据《关于推进海绵城市建设的指导意见》(国办发〔2015〕75号) ,到2020年,我国20%城市建成区将实现70%的降雨就地消纳和利用,到2030年,城市建成区80%以上的面积达到目标要求。据此估算,海绵城市总体建设量巨大。此外,住建部、财政部、水利部等部委及海绵城市建设试点城市相继出台系列措施以指导、支持海绵城市建设(见表1)。

表1 “海绵城市”发展重大事件及政策

海绵城市建设如火如荼,绩效评价系统也不断迭代完善,但目前的海绵城市绩效评价系统构建滞后于海绵城市建设速度,重点表现在海绵城市建设以工程思维为主导。以工程思维为主导推进海绵城市建设不是解决“城市看海”“水泥硬化”等问题的有效方法,而很可能是这些问题产生的根源。热潮之下更需冷静思考,城市究竟需要怎样的海绵城市?怎样的评价体系才能指导海绵城市建设与生态文明建设耦合?这些问题亟待政府相关部门拿出一套科学、合理、可实施的系统性评价体系,用体系去衡量最终成果,以成果为导向倒逼提升海绵城市建设的标准和品质。如何评价海绵城市的建设绩效以确保生态文明的和谐发展,是政府持续关注的重大课题。

1 我国海绵城市绩效评价体系现状

住建部颁发的《海绵城市建设绩效评价与考核办法(试行)》(以下简称《办法》)搭建了全面、科学的海绵城市建设绩效评价平台,为进一步落实我国海绵城市的绩效评价提供了指导性意见,在推进海绵城市建设绩效评价方面作出了重要贡献。如表2所示,《办法》建立围绕水生态、水环境、水资源、水安全、制度建设及执行情况、显示度6个一级指标和18个二级指标的评价体系,规定海绵城市绩效评价有自评、省级考核、部级抽查3种手段。

2 我国海绵城市绩效评价体系特点

通过进一步分析《办法》内容,笔者总结出目前我国海绵城市建设绩效评价的主要特点。

1)政府主导,第三方机构配合 当前海绵城市绩效评价以政府主导,政府是海绵城市绩效考核标准的制定者、考核执行监督者和考核实际执行者。省级住房城乡建设主管部门负责执行考核,住建部负责指导、监督及抽查海绵城市建设绩效评价与考核情况,第三方机构负责配合政府部门考核的具体工作。

2)以生态优先为原则,以促进生态文明建设为总目标 《办法》指出,我国海绵城市建设评价内容主要以环境、生态、社会、管理等绩效为主,其中重点强调环境绩效中的水生态、水资源、水环境、水安全、水文化,社会绩效、管理绩效均围绕环境评价标准,彰显出生态环境有限原则。

3)定量为主、定性为辅,约束为主、鼓励为辅 18个二级指标中定量指标11个,定性指标7个;全通约束指标13个,鼓励指标5个,旨在强调当前海绵城市建设除硬性达标外,部分指标可酌情考量。

表2 海绵城市建设绩效考核指标(试行)

3 我国海绵城市绩效评价体系存在问题

我国海绵城市绩效评价总结国外经验而成,尚未完全融入“本土”特色,整体而言,绩效评价体系尚处探索阶段,存在以下问题。

1)重细处,轻整体 缺乏对海绵城市建设的整体评价体系与分析框架。

2)多主观,少客观 缺少科学、理性的评价指标遴选方式,公共社会属性难以得到客观评估。

3)重政府绩效、轻公众实际需求 绩效评价体系标准自上而下产生,评价执行自下而上实施,标准制定与实施间的信息不对等易造成评价体系无法有效实施,难以满足公众的实际需求和愿望,降低了时效性。

4)评价维度不全,评量标准不科学 海绵城市建设除满足城市生态系统的自组织演化,还应反映对城市居民生活质量提升,对区域经济发展的促进及对正面社会公共效益的提升。当前的评价指标不仅无法全方位反映海绵城市生态系统服务的强弱,其余功能更缺少明确指标,海绵城市绩效评价应建立不同空间、不同尺度的评价指标体系。

5)重共性、缺乏个性 城市建设基础的差异决定海绵城市评价细则的不同,而当前海绵城市绩效评价体系标准仅一套规则,难以反映海绵城市生态地域特征,缺乏灵活调整空间。

4 生态环境绩效评价指标体系建立

本文根据我国海绵城市绩效评价体系现状,构建“水文生态系统”与“人文社会系统”定性定量结合的海绵城市建设评价指标体系,通过多维度、多目标的指标评价海绵城市生态环境建设,督促试点城市建设,发挥引领示范作用,全面推进我国海绵城市建设可持续发展。

4.1 建立原则

海绵城市建设的主要目标是实现可持续发展,评价海绵城市建设成效的指标体系也可归入可持续发展的指标体系范畴。评价海绵城市建设成效的指标体系不仅是海绵城市内涵的具体化,更是海绵城市规划和建设成效的度量衡。笔者认为要使评价体系科学合理,须按照系统性、有效性、可操作性、可比性和独立性等基本原则,精心遴选评价指标。指标体系包括准则层、具体指标、权重内容,指标遴选须把握9大原则:①内部绩效指标与外部绩效指标相结合;②数量绩效指标与质量绩效指标相结合;③正向绩效指标与逆向绩效指标相结合;④技术性绩效考核指标与民主性投票绩效指标相结合;⑤建设支出指标与运营收入指标相结合;⑥客观性指标与主观性指标相结合;⑦工作指标与业绩指标相结合;⑧行政成本指标与业务成本指标相结合;⑨个体指标与团体指标相结合。

加强海绵城市生态系统服务的定量研究和评估模型研究,整合多尺度生态基础设施管理研究,健全海绵城市绩效评价与管理体系。

4.2 建立思路

1)基于体制外的独立第三方评价 独立第三方评价是建立体系首要考虑的环境因素。委托第三方评价指由上级政府或其他机构委托专门机构对特定对象进行的评价活动,一方面,政府大量一手数据弥补第三方独立机构数据缺失问题;另一方面,第三方评价机构独立于海绵城市利益主体之外的角色能提高评价结果的公正性。

2)针对整体绩效 整体绩效是构建评价模型时需重点考虑的导向性因素,海绵城市整体绩效主要包括整体产出和目标绩效:整体产出主要指海绵城市建设给政府带来的政治、文化、社会和经济等绩效,如政府投入(政府成本,包括隐形成本和显性成本);目标绩效指公众满意度。整体绩效评价置于公众满意度导向之下,满意度测量与公共职能部门的公众满意度评价完全不同。总体而言,整体绩效概念既有重大的理论导向意义又为体系构建预设了环境条件。

3)导入公众满意度绩效因子 以有效、真实的数据弥补了公众主观评价的缺陷,以数据为基础的绩效分析有利于提升绩效评价的客观性,便于了解公众的真实需求及对服务的评价。

4)以生态环境保护与社会经济发展相和谐为基础 海绵城市建设是生态城市、绿色城市建设的重要组成部分,海绵城市绩效评价体系构建也应以城市生态评价体系为参考标准,结合生态环保和社会经济发展两大系统综合评价,强调海绵城市建设中人类社会与自然环境的和谐,落实我国生态环境评估考核的责任追究制度,改变以GDP为单一衡量指标的政府绩效评价考核体系,转变区域经济增长方式。

海绵城市建设可修复自然生态环境,使水文循环,让城市回归自然,减少降雨外排量,以空间换时间,延迟洪峰出现时间,提高城市防洪能力,最大程度降低居民的水灾损失,体现社会和谐。此外,社会公众可通过“山水林田湖”等自然景观直观感受亲近自然,实现人与自然的和谐共处。鉴于此,建立合理的海绵城市建设评价体系确有必要,便于分析水文生态系统与人文社会系统的关系,解读二者现状和发展趋势,更好地服务二者耦合的综合管理。

4.3 绩效评价指标体系

根据上述海绵城市绩效评价系统建设的总体思路,结合海绵城市建设的内涵与目标,构建“两大系统、四大维度”的绩效指标群,即以“水文生态系统”和“人文社会系统”为两大基础系统,以功能维度、价值维度、制度维度和效益维度为纵深的四大维度体系,指标之间为相互独立、相互支撑、共生共荣的关系,各个指标不可分割,缺一不可。指标群是基于四大维度展开的具体实施可量化和不可量化的指标,可对海绵城市进行全方面测度评定。

1)功能维度 低影响度是海绵城市建设绩效评价最基本的要求,通过各指标实施结果数据采集分析得出评价结果,将建设的核心目标映射于评估体系中,体现小雨不积水(控制径流总量)、大雨不内涝(削减峰值流量)、雨水不黑臭(净化雨水)、热岛有缓解(集蓄利用雨水、补充地下水)等功能(见表3)。

2)价值维度 海绵城市除具有最基本的储蓄、释放雨水的功能外,还可产生一定的价值利益,不同价值利益亦能出现无法同时满足的情况,故在评估海绵城市建设绩效时需高度关注利益相关者所具有的价值合理性,如建设过程中可能出现生态价值和经济价值的矛盾、先进生态技术和古典园林景观文化的矛盾(资源价值、美学价值),在权衡上述矛盾时,需要有正确的价值观基础(见表4)。

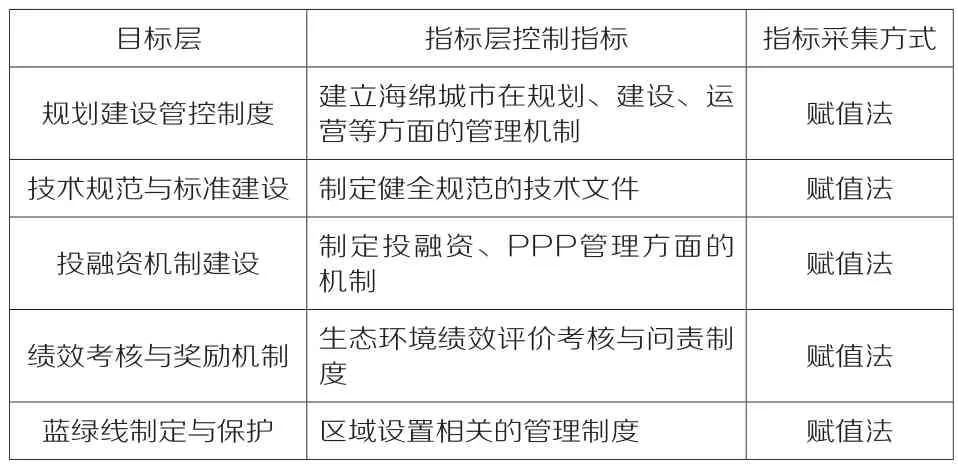

3)管理制度维度 海绵城市建设和可持续发展离不开政策支持,建立一套完善的管理和修复海绵生态循环系统的制度是保障海绵城市可持续发展的重要机制,其中包括但不限于土地利用许可条件(规划建设管控制度)、设计激励产业建设(投融资机制建设)、规范施工(技术规范与标准建设)及鼓励人们提高水资源利用率等方面的政策制度(绩效考核与奖励机制)(见表5)。

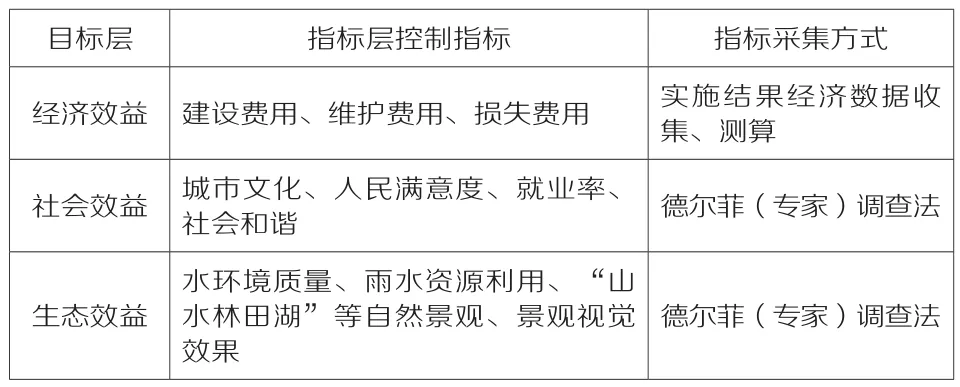

4)效益维度 从海绵城市建设利益相关者(政府、工程承包商、社会公众等)的角度出发,海绵城市建设的最终目标是实现利益均衡,从经济、社会、生态等方面满足各方利益需求,实现海绵城市建设利益最大化(见表6)。

表5 管理制度维度指标体系

表6 效益维度指标体系

5 结语

海绵城市建设不仅是绿色城市、生态城市建设的重要环节,更关乎新时代美好人居建设的成果和人民美好生活愿望的实现。本文在综合阐述海绵城市建设重要性基础上,重构海绵城市建设目标,从海绵城市内涵与发展目标入手,深入分析并采用自上而下的方法构建了以“水文生态系统”“人文社会系统”两大系统为基础,以功能、价值、管理制度及效益为纵深的四大维度定性定量评价体系,旨在弥补《办法》对海绵城市生态环境绩效评价的不足。但该指标评价系统构建假定设想的地区差异较大,在具体实际中应增加地区差异性,以示范项目的实际数据为依据,进一步完善海绵城市建设绩效评价指标体系。