《罪与罚》梦境描写的作用分析

张斯迪

《罪与罚》是俄国作家陀思妥耶夫斯基的代表作,以细致而透彻的笔触,展示了主人公拉斯柯尔尼科夫犯罪前后的心路历程。1899年,弗洛伊德《梦的解析》的发表使人们意识到梦境的巨大研究价值。陀氏小说中大量的梦境描写逐渐引起了学界的广泛关注。

国内许多学者也开始从精神分析学批评的角度研究《罪与罚》中的梦境描写。在文学外部研究中,探讨陀氏的梦境创作理念和创作心理;在文学内部研究中,探讨梦境背后人物的人格结构、歇斯底里症状等。

小说中共有6处关于拉斯柯尔尼科夫和斯维德里盖洛夫的梦境描写。本文将对小说中的梦境描写在人物形象塑造、情节发展、小说结构建构这三方面的作用进行探讨。

一.揭示人物潜意识心理

梦境描写,作为心理描写的一种,是刻画人物的手段之一,首先作用于人物,继而影响小说的其他要素。而梦境描写与其他心理描写的最大不同就在于可以揭示人物的无意识心理活动。《罪与罚》中的梦境描写在凌乱的情节之下隐藏着人物的多重潜意识。

一个有病的人常常做印象异常鲜明的梦,梦跟现实异常相似。有时梦非常可怕,但梦境和梦的过程是如此逼真,并且充满了如此巧妙的、异想天开的而在艺术上又与整个梦完全相适应的各种细节。①

在拉斯柯尔尼科夫的第一个梦境之前,叙述者突然跳出来说了这样一段话。从中可以捕捉到陀氏本人营造梦境的方法,即注重梦境中的各种细节描写,使其匪夷所思的同时又格外逼真。

陀氏的另一部小说《白痴》中关于梦境的一些看法也可以反映出陀氏对梦境的理解。他认为“(人在做梦的过程中)理智却处在高度紧张的状态,表现出非凡的力量、机警、灵敏和逻辑,……(梦)以预言的方式向您说出了您期待着某种新东西。”

这段话实际上反映出两种梦境理念。

其一,陀氏认为非理性的梦境背后隐藏着理性的思想与逻辑。因此他常常用匪夷所思的梦境取代直白的心理活动。读者需要透过梦境的显在情节,理解梦境之下人物潜意识思想的变动。

其二,陀氏认为梦境具有预言作用,且可以反映人内心的期待。小说结尾的“末日之梦”是对梦境预言作用的一次展现。而期待心理,换一种表达方式,也可以称作愿望。这与弗洛伊德的梦境理论“梦是一种(受抑制的)愿望(经过改装而)达成”②十分相似。

尽管陀氏写作《罪与罚》之时,弗洛伊德的《梦的解析》还未问世,陀氏本人也并不认同心理学,但二者之间确实存在着巧合。弗洛伊德的释梦方法也为寻找梦境背后人物的潜意识心理提供了一些角度和思路。

小说中拉斯柯尔尼科夫最令人费解的一处梦境是他从警局回来之后做的梦:他在房间内听到副局长伊利亚·彼得罗维奇殴打和谩骂女房东,引来了一大批围观群众,他们时而大声争论,时而窃窃私语,最后又散开离去了。

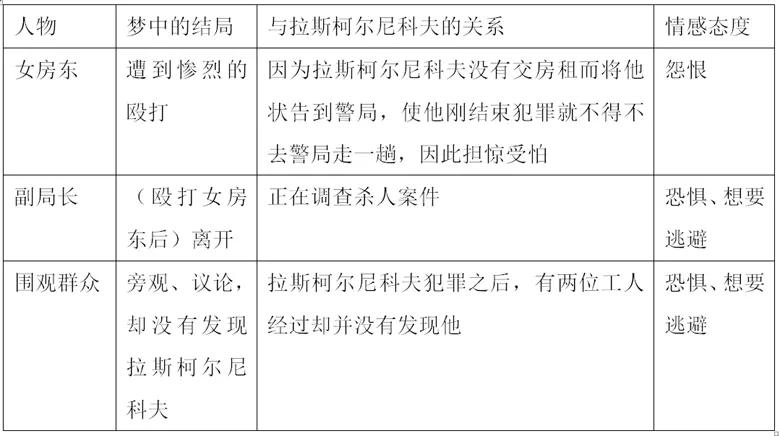

如果说其他的梦境还有明显的现实依据可寻,这个梦境中,女房东和副局长之间却没有明显的联系。但假如将梦中人物的遭遇或行为进行一番剖析,却会发现梦境中毫无联系的三类人物却各自与拉斯柯尔尼科夫有着内在的关联(见下表):

?

透过梦境复杂而没有逻辑的表象行为,把握梦中人物的结局和拉斯柯尔尼科夫之间的本质关联,可以看到这实际上是三个愿望的达成:怨恨女房东,女房东遭到被殴打的惩罚,拉斯柯尔尼科夫完成了泄愤与复仇;害怕警察抓住自己,警察离开且没有发现自己,完成了逃避搜捕的愿望;害怕他人发现自己犯罪,围观群众亦没有发现自己,完成了没有人目击犯罪的愿望。

第一个愿望在小说中表现得十分隐晦。在被传唤到警局之前,拉斯柯尔尼科夫对于女房东有一种畏惧心理。因为他欠了女房东的债,而害怕见到她。他对女房东情感的转折点在于,因为她的状告,拉斯柯尔尼科夫刚刚结束犯罪就恰巧被传唤到警局,使他的精神状态陡然陷入高度的紧张之中。他在警局向警员长篇大论地解释自己与女房东的渊源,并表达了自己对于她的不满。

小说没有直接描写拉斯柯尔尼科夫对她的怨恨,但这个梦境中女房东惨烈的结局,却悄然泄露了拉斯柯尔尼科夫内心隐秘的报复愿望。

通过对梦境显在情节的梳理,可以发现拉斯柯尔尼科夫内心对于女房东的愤恨以及对罪行被人发觉的恐惧。正是这些“异想天开的而在艺术上又与整个梦完全相适应的各种细节”丰富了拉斯柯尔尼科夫多思多虑、纠结挣扎甚至有些癫狂的人物形象。

二.推动情节发展

《罪与罚》的梦境描写,不同于其他小说梦境描写的地方在于它对于情节的推动作用。一个最明显的例子就是小说结尾处的“末日之梦”。如果抽掉这个梦境,小说情节的连贯性便会遭到巨大破坏。

这个梦境之前,拉斯柯尔尼科夫仍旧沉浸于自己的超人理论之中,无法感受到自己的罪恶,因而拒绝见索尼雅。而这个梦境之后,他开始主动探望索尼雅。拒绝见面——做梦——主动探望这三者之间形成了一个犯错——顿悟——改正的情节关系。梦境显然是联系前后两者的桥梁。这个梦境使他看到了超人理论泛滥的危险后果,信仰宗教带来的微妙希望,成为他彻底地放弃超人理论的转折点。

我们能够通过显在的文本轻而易举地看到梦境对情节的推动作用,许多陀氏小说梦境描写的研究者都注意到了这一点。然而为什么其他的小说多是由外在的矛盾推动情节发展,而陀氏的小说却如此与众不同呢?

这里我们必须认识到:梦境,是作为思想的载体才能够影响情节的发展。陀氏小说的复调性和思想性是我们阐述这个问题的关键所在。

在拉斯柯尔尼科夫的第一梦境之后,他曾说了这样一句话:“难道,难道我真的会拿起斧头砍她的脑袋……”这句话体现了拉斯科尔尼克对梦境的看法,也侧面反映了陀氏本人的梦境观念。在这个梦境结束之后,拉斯柯尔尼科夫自发地将自我代入米柯尔卡的角色之中,他认识到梦境中的米柯尔卡是他人格的投射,并对自己展开了审视与对话。

做梦的过程(连同醒后的瞬间)往往也是思考、顿悟的过程,这是一个动态的人物自我意识之间对话的过程。

这是陀氏小说复调性的体现之一。然而巴赫金在论证复调性时,却遗漏了散落在陀氏小说中大量的非理性梦境描写,只是将梦境作为陀氏小说“梅尼普体”的题材特征之一,即将梦境看作一种考验的场景。这种观点显然是对小说梦境作用的一种狭隘化。不过后来的许多学者在探讨陀氏小说梦境描写之时,都将复调也纳入其特点的讨论中。

梦境反映在陀氏的小说中,呈现出人物自我意识间的对话性。每一次做梦,都是人物头脑中一种思想同另一种思想的争论。真正推动小说情节发展的,其实是梦境描写和所有心理描写之中时刻涌动着的各种思想。

恩格尔哈特在其著作《陀思妥耶夫斯基的思想小说》将陀氏小说界定为“思想小说”。巴赫金对其理论进行了修正与完善。二者都肯定了思想在陀氏小说中的关键作用。思想,在他笔下的人物身上,变成了一种威力。他们被思想左右,被思想搅得神志不清。人物与人物之间思想的对话,人物自身之中思想与思想的对话推动、逼迫着人物向前走,做出选择。

《少女和桃子》是谢洛夫在阿布拉姆采沃期间创作的一幅布面油画。莫斯科郊外的阿布拉姆采沃庄园风景如画,此地见证了诸多19世纪的艺术创新,其主人是著名的艺术赞助人萨瓦·马蒙托夫(Savva Mamontov)。《少女和桃子》的主人公是马蒙托夫12岁的女儿薇拉。作品描绘了明亮洁净的房间里,身着粉红色上衣的少女薇拉坐于桌边的情景。在此作中,谢洛夫从光与色、形与质、动与静等各方面着手,充分抒发了对“青春之美”的赞叹和生活在阿布拉姆采沃庄园时的欢乐心情。

而梦境,之所以可以在小说中多次成为情节发展的推动力,也正是由于陀氏小说本身的特性,即小说的复调性和人物的思想性,使得梦境作为思想对话的载体,推动了人物的选择,进而改变了小说情节的发展。

三.建构双层结构

梦境描写在串联情节的过程中,也在建构小说的结构。通过对梦境的文本细读,可以发现梦境中的某些细节,或许可以成为解开小说结构的关键点。笔者认为《罪与罚》中蕴含着两种结构:在表层上呈现出信仰——叛逃——回归的圆形结构;在深层中实际上是一个始终摇摆的未完成的二元对立结构。

许多学者都将这部小说归纳为超人理论——宗教这个单向线型结构。毕竟小说一开篇就不停向读者暗示拉斯柯尔尼科夫的超人理论。闫晓燕的论文《俄罗斯文化语境下〈罪与罚〉的梦境分析》很好地为我们演示了以超人理论为起点的主人公的思想路径:形成——实践——质疑——彻底否定。

然而这只是超人理论于拉斯柯尔尼科夫而言的演变过程,却并不是拉斯柯尔尼科夫思想的完整走向。我们需要从拉斯柯尔尼科夫的第一个梦境之中,回溯他的童年时代,看一看这个故事的真正开端。

这样一个童年再现的梦境,显然是心理学意义上创伤型记忆的典范。许多学者囿于对梦中虐马事件的探讨,却忽略了梦境一开始陀氏用了大量的笔墨追忆小拉斯柯尔尼科夫童年时期的种种宗教活动。孩童总是先天无意识地追随着自己有权威的长辈。父母时常带他去教堂做弥撒、按照宗教仪式扫墓。梦境中他明确表达了自己对于教堂、教堂里的圣像、神父懵懂的喜爱。

这个梦境向我们说明了主人公成长背景中浓厚的宗教色彩,他在宗教的氛围中出生、成长。父母的宗教灌输才是他思想之路的真正起点。

而这个梦境同时也交代了他思想中越来越强烈的超人理论产生的根源——即父亲对于虐马事件的袖手旁观,对于无用之人死亡的无动于衷,成为他叛离宗教的转折点。

陀氏并没有花费其他笔墨讲述拉斯柯尔尼科夫的童年背景,只是在这个梦境之中含蓄交代了他童年时期的宗教背景以及超人理论的萌芽。

在小说的最后,拉斯柯尔尼科夫的“末日之梦”使他完成了对超人理论的否定,向宗教的皈依。他完成了惩罚,而如何救赎则不在叙述者的讲述范围内了。这个罪与罚的故事在这里结束了,他完成了一个信仰——叛逃——回归的圆形路径,体现出叙事上的圆满。

陀氏将这个人物真正的思想转折点隐藏在两个非理性的梦境之中,梦境在小说的表层结构之中无疑起到至关重要的作用。他宗教思想的背景、超人理论的起点以及超人理论的破灭和向宗教的回归,都完成于这一头一尾的两个梦境之中,成为这个信仰——叛逃——回归的圆形路径的关键节点。

但陀氏的小说不同于以往的“独白型”小说。他笔下的人物既是叙述者描述的客体,又是拥有独立思想的主体。思想不会定型,小说看似圆满的结局背后其实隐藏着未完成性与开放性。这也是陀氏小说的一大特点,然而许多学者在研究《罪与罚》这一具体的文本之时,却忽略了这一特性,将拉斯柯尔尼科夫最后对宗教的皈依看做是一个封闭的结束。

陀氏再一次将一个关键点隐藏在了梦境之中。在这个极具象征意义的梦境最后,“全世界只有几个人能获救,这是几个纯洁的特殊人物,他们负有创造新的人种新的生活的使命,使大地更新和净化,但是谁也没有在什么地方见过这些人,谁也没有听到过他们的话语和声音。”③

以往的研究往往把这些“纯洁的特殊人物”解读为索尼雅式的具有宗教精神的人。笔者认为这里存在两个误读:一是这些具有象征意义的人物是否就是具有宗教精神的人是难以确指的;二是假设这样理解,梦境的最后又为这些人的存在与否留下了空白。他们负有这样的使命,但是他们什么时候出现?又到底能不能出现?拯救世界的出路究竟在哪里?陀氏并没有为我们指出宗教拯救的出路,小说在这里呈现出开放和未完成性。

陀氏笔下的人物往往具有双重人格,这种双重人格并不是心理学意义上的双重人格,而是一个人物内心两种并列对话的思想。体现在拉斯柯尔尼科夫的身上,就是超人理论与宗教观念(良心)的斗争。拉斯柯尔尼科夫始终受控于这两种思想的争斗之中,摇摆不定而矛盾挣扎。在静态上这两种思想呈现出二元对立的稳定结构。在动态上,它们有时东风压倒西风,有时西风压倒东风,又呈现出一种向前延伸的摇摆的“Z”字形路径。虽然拉斯柯尔尼科夫最终在行为上拿起了福音书,看起来像是宗教观念压倒了超人理论,一种观念战胜了另一种观念,但这个多义的梦境为我们指出拉斯柯尔尼科夫思想之路的开放性和未完成性。梦境在小说深层结构之中,再次扮演了“深藏不露”却又举足轻重的角色。

通过对小说梦境的文本细读,我们可以看到梦境描写在人物、情节和结构上的功能,反映出陀氏高超的写作技巧。巴赫金曾说:“陀思妥耶夫斯基非常广泛地运用了梦的艺术潜力,几乎包容了所有的变体和色调在整个欧洲文学中,恐怕没有哪一位作家的作品能如陀思妥耶夫斯基作品那样,梦境起了如此巨大而重要的作用。”④这显然不是过誉。即使在今天,现代派意识流小说已然成熟之后,在多元繁复的文学格局中,陀氏的“造梦之道”仍旧值得我们探讨和挖掘。

注 释

①[俄]陀思妥耶夫斯基:《罪与罚》,岳麟译,上海,上海译文出版社,2011年版,第50页。

②[奥]弗洛伊德:《梦的解析》,丹宁译,北京,国际文化出版公司,1998年,第67页。

③[俄]陀思妥耶夫斯基:《罪与罚》,岳麟译,上海,上海译文出版社,2011年版,第529页。

④[前苏联]巴赫金:《巴赫金全集(第五卷)》,《陀思妥耶夫斯基诗学问题》,白春仁、顾亚铃译,石家庄,河北教育出版社,1998年版,第196页。