嘉陵江中游小流域不同土地利用对土壤理化特征的影响研究

文星跃,熊 泳,李卫朋,吴 勇,谌 柯,沈小晓,张 渊,林叶彬

(西华师范大学 a.国土资源学院;b.区域环境演变与保护研究中心,四川 南充 637009)

0 引 言

土壤的理化性质是判断土壤质量的重要指标,也是影响土壤肥力的内在因素。不同土地利用方式影响土壤性状与肥力[1-3],已有研究表明,不同土地利用类型土壤抗侵蚀能力[4]、有机质含量[5]、容重和含水量[6]、土壤呼吸[7]、颗粒组成[8-9]等性质存在差异,认识这些差异及其影响机理有助于开展土壤改良和生态环境保护工作。紫色土是一种潜在肥力较高的土壤,却容易被侵蚀及退化,尤其是不合理利用下会产生肥力下降,可持续利用力低等问题[10]。嘉陵江流域侏罗系红色地层广泛出露,其上发育的紫色土是农业发展的重要基础资源。目前对嘉陵江流域土壤研究主要是运用遥感和GIS技术在宏观层面探讨土壤侵蚀与输沙[11-14]及植被多样性与土壤微生物关系[15-16]等,未见基于同一母质背景下不同土地利用类型土壤理化性质的调查研究,缺乏该区微观层次土壤性质差异及影响机理的认识。本文拟对嘉陵江支流西河流域不同土地类型下土壤基本理化性质开展初步调查,并探讨其影响因素,期望为该区土壤质量评价和优化农业生产管理提供基础数据和理论依据。

1 研究区概况与样品采集

1.1 研究区概况

研究区位于嘉陵江流域南充段支流西河流域(新复乡—华凤镇段),属四川盆地东北部。西河又称华滩河,起源于南充市西充县青狮乡苦竹垭,从西北方向进入南充市区,绵延至南充市南门坝汇入嘉陵江,流域面积658 km2。研究区侏罗系遂宁组紫红或红色砂、泥岩广泛出露,第四系松散层分布在河流沿岸。地形较为平缓,以浅丘低山为主。气候属中亚热带湿润季风性气候,年均气温约17.5 ℃,年降水量在980~1 150 mm之间;植被类型属亚热带常绿阔叶林,主要为次生林和人工植被,多柏木树种,也见竹林和次生灌丛等[16]。人工栽培作物主要为水稻、小麦、玉米、红苕、洋芋等。

1.2 样品采集

样品采集于2017年11—12月农作物收割后,按均匀性和代表性的原则,采用网格法布点,按“S”形采集表土层0~20 cm土壤,每个样地采集7~8个表土均匀混合后按四分法取约1 kg为土样,剔除根系和石块,密封好带回实验室风干。本次共采31个土壤样品和泥岩、砂岩样品各2个,其中旱地10个、有林地7个、果园地2个、撂荒地3个、水田3个、滩涂地6个(表1)。需说明的是,尽管部分样品为发育于河流沿岸第四系沉积物上的冲积土或黄壤,但其母质物源仍来自于流域内侏罗系紫红或红色砂、泥岩风化碎屑物,因此整体上看研究区土壤母质背景是一致的。

2 实验方法

土壤颜色采用门赛尔土壤比色卡,在自然光的室内测定;pH值用酸度计测定,水土比为2.5∶1;有机质采用水合热重铬酸钾-分光光度计比色法测定;颗粒组成采用贝克曼库尔特LS 13 320型激光粒度仪测定,测试前分别用双氧水和稀盐酸去除有机质和碳酸盐,并加入六偏磷酸钠后用超声波分散;磁化率采用B型双频探头的BartingtonMS2磁化率仪,分别用低频(XLF,O.47KHZ)和高频(XHF,4.7KHZ)测试,并由公式XFD=(XLF-XHF)/XLF×100%计算出频率磁化率。土壤铵态氮、速效钾和速效磷含量采用土壤养分速测仪测试,碳酸盐用气量法测定[17]。

表1 土壤样地基本情况

续表1

3 土壤理化特征及影响因素

3.1 土壤粒度

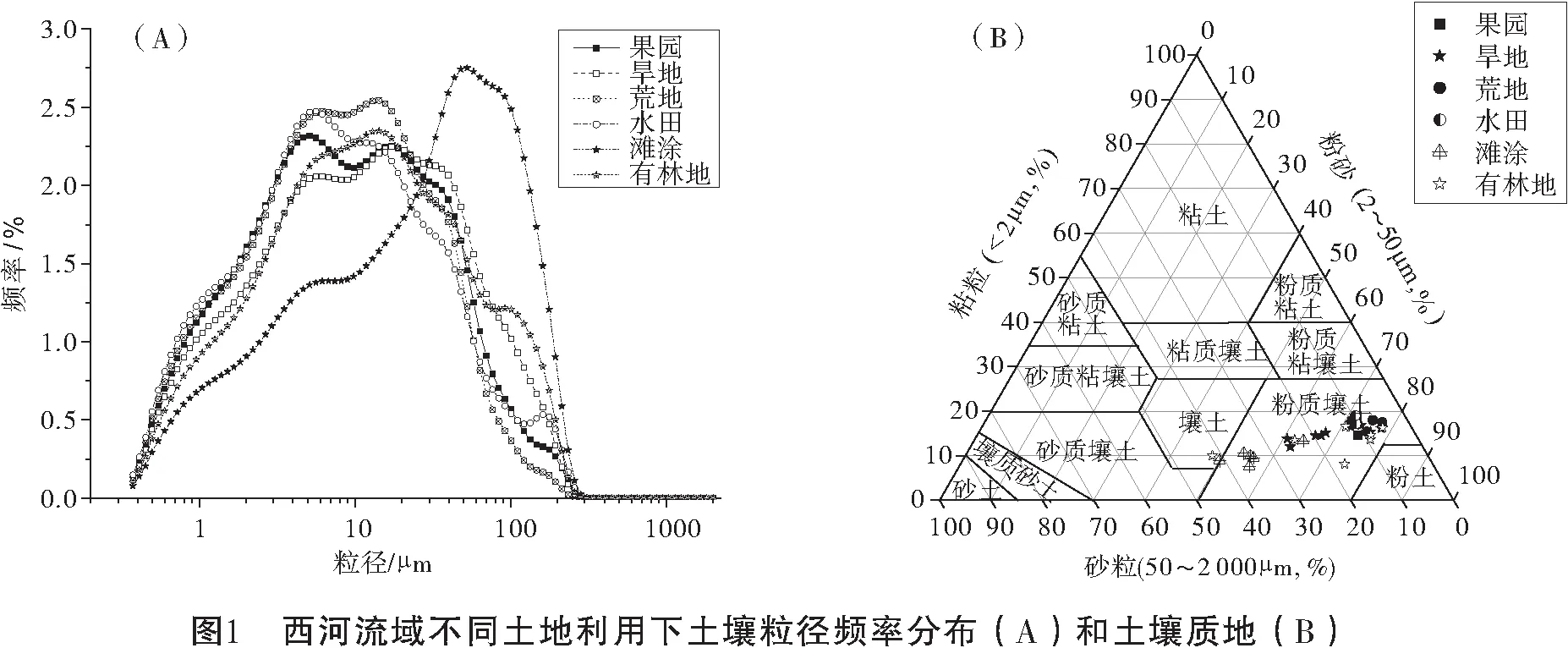

土壤粒度是土壤重要的理化性质之一,土壤颗粒作为土壤结构的主要成分,其粒径大小及组成比例决定着土壤的孔隙大小、水分运动,肥力状况等。土壤颗粒越小,比表面越大,吸附力越强,保水、保肥能力也越强[18]。土壤样品粒径频率分布曲线表明果园、旱地、撂荒地、水田及有林地粒径峰值在2~50 μm范围,以粉砂为主,而滩涂土壤粒径峰值出现在20~200 μm,颗粒大小相对偏粗。据美国制土壤质地分类标准,所有样品除少许为壤土外,均为粉质壤土(图1),这类土壤兼具了砂质土和壤质土的优点,具有较好的持水性、保肥性和透气性,适于耕作。水田土壤(水稻土)颗粒大小相对最细,粘粒平均含量为18.02%,粘粒与粉砂含量比值达0.25。因蓄水需求水田地形相对平整,有利于细小颗粒的保持,而且因长期的翻耕作业对颗粒的摩擦作用,造成土壤质地相对较细。滩涂地土壤为冲积土,其砂粒平均含量为最高,达33.99%,粘粒与粉砂含量比值仅为0.17,原因是滩涂母质为流水搬运沉积物,土壤发育时间短且受耕作影响较弱所致。从样品土壤类型来看,粘粒平均含量依次为水稻土(18.02%)>黄壤(16.26%)>紫色土(14.06%)>冲积土(13.35%),砂粒平均含量依次为冲积土(33.99%)>紫色土(25.48%)>水稻土(10.30%)>黄壤(8.92%),发育相对成熟的黄壤较初育或新成土的冲积土和紫色土的细颗粒组分明显偏多,成壤作用对粒度组成发挥了作用。除此之外,旱地和有林地土壤粒径分布具有明显的粗尾(图1A),且在质地图上相对水田、荒地、果园等土壤质地有向壤土和砂质壤土方向扩散的趋势(图1B),表明研究区旱地和有林地可能具有水土流失加剧的风险,需引起重视。建议开展流域生态环境治理规划及相应的实施工程,特别是针对坡耕地、林地边坡地带进行土壤侵蚀防治工作。

3.2 土壤磁化率

土壤磁化率可作为反映土壤发育程度甚至气候、植被和环境污染的代用指标,受到广泛运用[19-21]。土壤磁化率主要由土壤中的磁性矿物组成决定,其含量的高低不仅受到成土母质中磁性物质含量的影响,还随土壤氧化还原环境而变化[22]。一些研究表明,受人类活动影响,不同土地利用方式下土壤磁学性质有明显的差异[23-24]。研究区土壤样品磁化率大体与泥岩相近(表2),说明该区土壤磁化率受母质影响大,结合前述土壤以粉砂质为主的粒度特征,推测研究区农业用地土壤母质主要来源于易于风化的泥岩。

不同土地利用类型土壤磁化率存在差异,其中果园和旱地的土壤磁化率与频率磁化率相对较高,而滩涂和水田较低(表2)。研究区果园主要由旱地转变而来,有学者研究认为[25],耕地转变为果园后可引起表层土壤磁化率增高,可能原因是植被类型、耕作管理方式的变化而引起土壤成土作用发生变化而引起。而旱地作物通常为玉米和蔬菜轮作,玉米收获后秸秆大都直接燃烧还田,玉米的生长及其燃烧对土壤磁化率贡献较大[26-27]。而且,旱地的垦耕所造成的土壤颗粒机械运动可提高土壤风化作用,进而产生较多的磁赤铁矿等次生的磁性矿物[27]。通常,长期受耕作影响的土壤磁化率高于林地、撂荒地,这可能与耕作促进了成壤作用有关[28]。而水田和滩涂的特点是土壤长期被水淹没,处于还原性条件,可引起亚铁磁性矿物的破坏分解,进而降低了磁化率[20]。除此之外,黄壤磁化率明显最高,说明土壤发育时间对磁化率贡献也较大(表2)。值得一提的是,相对城市土壤或受污染土壤[29],土壤样品磁化率并不高,表明土壤并未受到严重污染,这可能跟样地区域无交通要道和重工业有关。

表2 西河流域土壤与母岩磁化率

3.3 土壤pH和碳酸盐

酸碱性是衡量土壤肥力的重要指标,它直接影响土壤养分的存在状态、微生物的活动以及养分之间的转化,进而影响植物生长发育[30]。土壤样品pH值变化范围为6.45~8.33,平均7.98。 pH值除2个滩涂样品分别为6.45和7.04,以及1个有林地样品为7.42外,其余均介于7.5~8.5间,且不同土地利用方式及不同土壤类型样品间pH值差异较小(表1),表明研究区土壤以碱性土壤为主。其成因很可能跟母质背景有关,野外考察发现,研究区红色地层中偶见成壤性钙结核,说明土壤母质应有较多的碳酸盐,前人研究也表明四川盆地紫色土区通常含有较高的碳酸盐[10]。然而,样品碳酸盐含量介于0.04%~1.11%之间,平均为0.53%,相较中国北方土壤和西南岩溶区土壤,呈现较低碳酸盐含量的特征,且不同土地利用下不同类型土壤碳酸盐平均含量介于0.40%~0.69%间,并无明显差异(表1)。样品整体上表明出低碳酸盐含量的特征很可能是受到气候及农业活动双重影响所致,研究区气候湿润,较多的降水会增强碳酸盐淋溶,而人为耕作、施肥等活动会影响碳酸盐含量的变化,如氮肥、磷肥可影响CaCO3转化过程,有机肥会促进 CaCO3的溶解和再淀积过程[31]。研究区碱性土壤的特征对土壤改良和生态治理方面具有启示意义,建议重点考虑耐碱性植物的栽培。

3.4 土壤有机质和养分

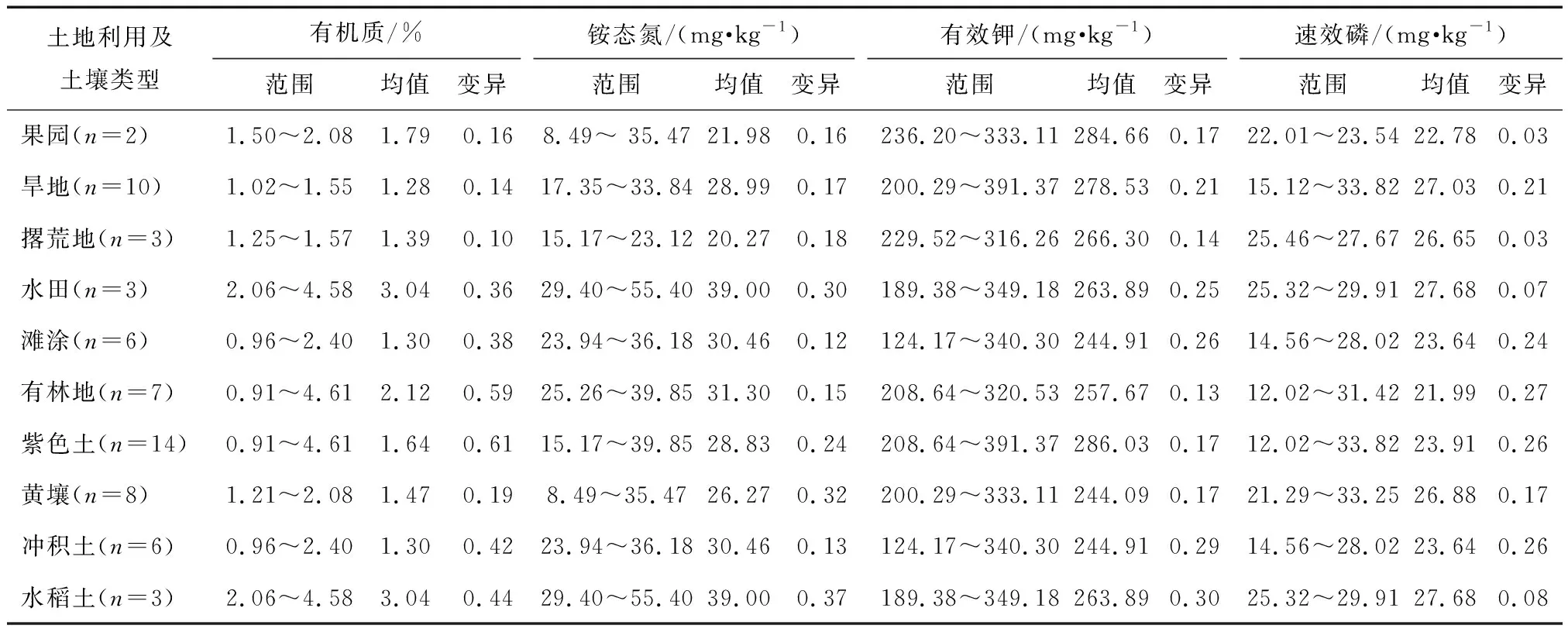

土壤有机质是土壤具有肥力的标志,不同土地利用方式及耕作模式的变化均会对土壤有机质含量产生影响[32-33]。研究区土壤样品有机质含量介于0.91%~4.61%之间,平均1.66%,远低于西南地区地带性表层土壤平均含量4.04%[34]。不同土地利用方式下土壤有机质含量表现为水田>有林地和果园>撂荒地、滩涂及旱地,不同土壤类型有机质含量表现为水稻土>紫色土>黄壤>冲积土(表3)。水田土壤(水稻土)在淹育条件下,透气性差,有机残体不易于降解,使其土壤有机质利于积累;有林地由于多高大乔木生长,地表枯枝落叶和植物根系归还量大,有机质含量仅次于水田。而旱地多种植蔬菜、玉米等,人为扰动频繁,使得有机质暴露失去保护作用而分解;且人为扰动的过程中改变土壤原有温度、湿度、孔性等相关条件,增强微生物的活性,促进土壤呼吸作用进行,加速有机质的矿化,使得旱地的土壤有机质含量最低[35]。影响撂荒地和滩涂地(冲积土)有机质含量偏低的原因很可能跟植被相对较少有关。整体上研究区土壤有机质处于全国第二次土壤普查分级标准的第四级,属较低水平。

表3 西河流域土壤有机质和养分含量

氮、磷、钾是植物生长所必需的营养元素,对植物的生长发育有着十分重要的作用,同时也是土壤肥力的重要指标[36]。样品铵态氮含量介于8.49 ~55.4 mg·kg-1之间,平均为29.47 mg·kg-1;速效磷含量介于12.02~33.82 mg·kg-1之间,平均为24.99 mg·kg-1;有效钾含量介于124.17~391.37 mg·kg-1之间,平均为245.11 mg·kg-1(表3)。研究区不同土地利用方式下铵态氮含量存在土地利用方式的差异,表现为水田较高而撂荒地最低的特征,推测受水田耕作常施用氮肥的影响;土壤类型也表现出水稻土铵态氮含量最高,但冲积土、紫色土和黄壤铵态氮含量差异不明显。不同土地利用方式下土壤有效钾含量表现为果园和旱地较高,其次为荒地、水田和有林地,而滩涂地最低,从土壤分类看,紫色土有效钾含量最高,其次为水稻土,而较低的为冲积土和黄壤(表3)。钾元素较易淋溶,滩涂地(冲积土)尽管土壤发育程度低,但相对饱和的水分条件促使钾元素的淋失,而黄壤成壤时间相对较长,钾元素含量也最低。不同土地利用下土壤及不同土壤类型间的速效磷含量差异不明显。据全国第二次土壤普查养分分级标准,研究区土壤铵态氮含量为六级,速效磷含量为二级,有效钾含量为一级。速效磷、有效钾含量级别都很高,其原因应是西河流域内土壤磷、钾元素继承了母岩特性,且侏罗系红色地层含有较高磷、钾元素[10,37-38]。

此外,撂荒地土壤中有机质和铵态氮含量均处于较低的水平,表明撂荒后土壤肥力会出现降低的变化,需加强该类土地的耕作利用。而且,整体上研究区土壤有机质和铵态氮含量较低,建议提倡施用有机肥和实行桔杆还田等措施,适当施用氮肥,以提高土壤肥力和可持续利用水平。

4 结论与建议

通过对嘉陵江中游西河流域不同土地利用类型下土壤粒度、磁化率、pH、碳酸盐、有机质和养分含量等指标特征及成因分析,得出以下主要认识及建议:

(1)不同土地利用类型土壤粒度组成差异性不显著,均以粉砂含量为主,属粉质壤土,具有较强的持水性、保肥性和透气性特点。受耕作方式、地形及成壤作用的影响,水田土壤颗粒最细,而滩涂地颗粒较粗;旱地和有林地有砂粒增多的趋向。

(2)土壤磁化率与母质红色泥岩相近,但不同土地利用方式下呈现差异,表现为果园和旱地磁化率值较高,而水田和滩涂地较低。农业利用方式的变化、风化作用以及环境污染均会对磁化率产生影响,磁化率表明研究区未产生严重的土壤污染。

(3)土壤pH值特征表明土壤呈碱性,不同土地利用类型土壤pH值和碳酸盐含量差异不显著。土壤酸碱性受控于碳酸盐母质背景,碳酸盐风化淋溶、淀积与转化过程影响土壤的酸碱性。

(4)不同土地利用方式下土壤肥力特征存在差异。土壤有机质含量表现为水田最高,其次为有林地和果园,而撂荒地、滩涂和旱地含量较低。铵态氮含量受施肥方式的影响,出现水田土壤明显偏高,撂荒地偏低的特点;土壤母质背景影响下,研究区钾、磷元素含量较高,土壤有效钾含量表现为果园和旱地最高而滩涂地最低,而土壤速效磷含量差异不明显。

(5)根据西河流域土壤理化特征,应加强生态治理工作。重视坡地条件下林地和旱地的水土流失防护工程措施的投入;农业生产管理上应强调有机肥的施入,适当增加氮肥量,提高土壤肥力;重视撂荒地的利用,防止耕地质量继续退化;因地制宜引入喜磷、钾元素和耐碱性作物或植被,提高土壤资源的利用效率,优化生态环境。