找寻被遗忘的沙漠岁月

约瑟夫·伍德·克鲁奇(Joseph Wood Krutch)1893年11月25日出生于美国田纳西州的诺克斯维尔市一个中产阶级家庭,是20世纪美国著名的自然文学作家、社会批评家和自然主义者。在即将退休之际迁移到亚利桑那州的索诺兰沙漠居住,以沙漠作为自己的写作对象,出版了《十二个季节:终而复始的乡村年记》《伟大的美国自然文学》等多部自然文学著作,被称为“现代版的梭罗”。其中《沙漠岁月》(The Desert Year,1952)1954年获得约翰·巴勒斯自然文学奖,1967年因其文学贡献获美国文理科学院爱默生—梭罗奖。他一生都在变化中不停地追求,试图在变幻莫测的世界中体验“多种生活”,实现自我价值,找到心灵的平衡。在20世纪五六十年代,克鲁奇的散文及其他作品在美国几乎是家喻户晓,然而,令人遗憾的是,如今克鲁奇以及他的《沙漠岁月》等作品几乎被世人所遗忘。在崇尚回归自然的今天,有必要重读克鲁奇的作品,找回那些被遗忘的“沙漠岁月”。

从都市走向沙漠的克鲁奇

1911年,对戏剧及文学非常感兴趣的克鲁奇进入田纳西大学学习,立志成为“一个有深厚文学素养的人”。大学毕业后到哥伦比亚大学英语专业读研究生,之后在哥伦比亚大学教授英语,同时也是美国著名的《国家周刊》戏剧栏目评论员,还经常为《星期六文学评论》及《纽约先驱论坛报》的书评版撰稿。他的事业似乎一帆风顺,但他的内心却极度抑郁,对社会的现代性产生了极大的怀疑。现代性推动了人类社会物质文明的进步,使人的能力展示有了更大的空间,但却偏向了拜金主义。人生目标的错位、信仰的迷向以及道德规范的缺失,使许多人内心惶恐,精神抑郁,对现实产生绝望。克鲁奇感受到了对外在物质的过度追求与内心精神迷茫所产生的“现代的困惑”,随之撰写了《现代性情:研究与忏悔》,表达他对传统价值观的怀念以及对现代文明的质疑。“二战”之前他与亨利·霍尔特出版公司的总主编威廉·斯洛尼签约写塞缪尔·约翰逊(18世纪英国作家、批评家)传记。1944年约翰逊传记出版之后,克鲁奇又应邀开始撰写美国19世纪作家、哲学家及自然文学先驱亨利·戴维·梭罗的传记。某种程度上可以说,是梭罗改变了他的人生轨迹,引领他走出精神困境。

1930年他第一次读《瓦尔登湖》即感受到了自然的力量,“我被《瓦尔登湖》所吸引,不是因为它对社会制度的批判,而是因为它所描述的宏伟壮观的自然是人类心灵的庇护所,是人类的老师,使我对自然世界越来越感兴趣。”梭罗的作品为他走出精神沼泽地指明了方向,“回归自然才是生活给予我们的最好回馈。”在写梭罗传记之前,克鲁奇已经开始在考虑正式记录他在康涅狄格乡下居住期间所观察到的一切。“一个冬天的夜晚,完成梭罗之后不久,我正在读一篇自然散文,这篇文章使我感到非常愉悦,突然我有了一个想法:或许我也可以做类似的事情。”这一想法成就了他的《十二个季节:终而复始的乡村年记》。此书以梭罗的《瓦尔登湖》为模板,记述了他在康涅狄格州的乡村雷丁居住一年的生活经历和感受,独特的书名《十二个季节》是为了彰显时令变化的迅速,凸出大自然每个月都馈赠人类不一样的景色。该书不仅描述了自然世界的魅力,而且对人在自然界中的位置进行了哲学思考和社会批评。自然写作与社会批评相结合的新尝试,无疑是他熟读梭罗之后在思想上和写作上的升华。

克鲁奇这位少雨之土地的代言人,从美国的大都市纽约走向美国西部的一个沙漠小镇,在这片沙漠之地度过了他的后半生,并在那里观赏、书写着超越绿意的沙漠风景,堪称沙漠上的梭罗。梭罗有他位于新英格兰的充满绿意的瓦尔登湖,约瑟夫·伍德·克鲁奇有他位于亚利桑那沙漠的“仙人掌版瓦尔登湖”(Cactus Walden),他在那里关注着西南部沙漠的生态问题以及大峡谷的自然史。

克鲁奇的沙漠情结

克鲁奇是个有着沙漠情结的人,他在《沙漠岁月》中首次用到“沙漠情结”,并做出了解释——“喜爱生长于干旱之地植物的人”,此后他不断地以各种沙漠文集诠释着自己对这片“少雨的土地”的热爱。

克鲁奇的沙漠情结恰如爱情中的“一见钟情”,1937年,克鲁奇第一次深入沙漠,一下子就被那里的简朴严峻之美所吸引。他在自传中写道:“我们驱车沿着颠簸的公路快速行驶,穿过波浪起伏的沙漠来到阿尔伯克基,一下子就感觉到了情感的升华。好像我曾经在这里生活过,有过更幸福的生存体验,现在又回家了。我就像一条鱼回到了水中,或者更准确地说,就像某种哺乳动物回到了空气中。当时没有想到会在这个地方安家,但是种子已经埋下。”1950年,克鲁奇和妻子玛赛尔暂时移居图森,在那里学术休假16个月。选择沙漠并不仅仅是为了逃离城市,而是遁入自然世界,观察记录他们在索诺兰沙漠的所见所闻所感。《沙漠岁月》记录的正是沙漠严峻环境中那份自由自在的美与欢乐。“索诺兰沙漠没有拥挤,今后一段时间也不大可能会拥挤。”

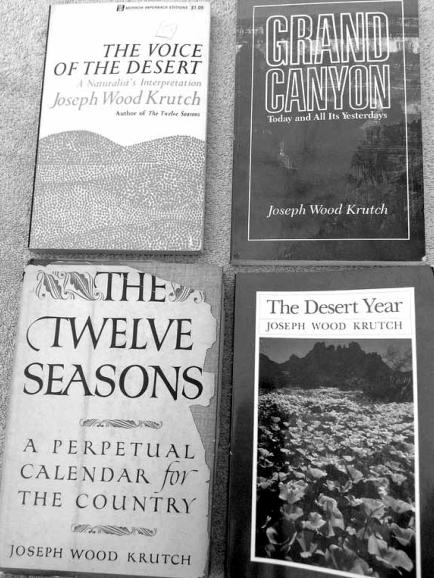

1952年休假回来之后,克鲁奇和他的妻子决定永久移居满目荒凉的沙漠山谷区——亚利桑那州的图森,并从此开始把目光聚焦于自然文学。实际上克鲁奇也认真思考过这个问题,十年后他在自传中写道:“在我搬来之前我就确信,与彻头彻尾的人造世界相对立的自然界已经是美好生活的必要组成部分,至少对我来说是这样。”克鲁奇为自己发现的安静的沙漠之城而兴奋,他在这里过着健康充实的生活。“在图森生活的十年是一生中最幸福的时光,自从青春期以来从来没有这么健康过。”纽约寒冷的天气使他忍受着病痛的折磨,但是在索诺兰沙漠的热浪中他陶醉了。搬进他在格兰特路的房子里之后,克鲁奇很快就制定了写作日程:每天早上写作几个小时,然后到沙漠里探察。他从来没有像现在这么高产,自然书籍以及社会批评的作品相继问世。《人的衡量标准:关于自由、人的价值、生存以及当代性情》(1954年,同年获国家图书奖);《沙漠之声:一个自然主义者的阐释》(1955年);《宏大的生命链》(1956年);《大峡谷:今天及昨天》(1958年);《被遗忘的半岛:一位居住在加利福尼亚半岛的自然主义者》(1961年);以及他的自传《多种生活》(1962年)。他在沙漠中如鱼得水,是沙漠赋予他写作的灵感。

克鲁奇亲自设计的家与沙漠融为一体,能够放眼一望无际的荒凉的沙漠。“从我家窗户望出去,看到的不是丛林般的无序,而是像果园里排列有序的豆科灌木和类紫荆属树木;每英亩上有三四棵树形仙人掌俨然卫兵一样矗立。”正如他的传记作者马戈利斯所述:“最终,就克鲁奇而言,沙漠及其动植物对他有着极大的吸引力,甚至远胜于别的地方、别的艺术品及别的人,当然,其妻玛赛尔除外。”克鲁奇喜欢索诺兰沙漠这个“家”,难忘在索诺兰度过的沙漠岁月。

但是他所居住的宁静的沙漠小镇也没有逃脱极速“发展”的噩运,克鲁奇在图森居住期间一直在为保护他所热爱的沙漠而努力。他是亚利桑那—索诺兰沙漠博物馆最早的管理人员之一,博物馆里展示着索诺兰沙漠的植物群和动物群。20世纪60年代早期,他做了三期电视特别节目,每次长达一个小时,讲述他心爱的美国西南部。第一期节目“沙漠之声”被改编成电影,主要以克鲁奇在图森的家乡,一个他敬畏的沙漠小镇,为拍摄地,第二期和第三期分别讲述“大峡谷”和加利福尼亚半岛。这个电视节目非常成功,极大地推进了克鲁奇的自然写作。从1955年直到1970年去世前不久,克鲁奇一直为《美国学者》杂志的“如果你不介意我这样说”栏目撰稿,采用大家所熟知的散文形式,借助这个栏目来推进他在艺术、自然和社会方面的观点。他不止一次用图森作为反面例子说明文明发展的错误方向,昭示人们文明正在无情地侵蚀他的沙漠天堂。他在《人类在沙漠上的足迹》一书中表达了“进步”所带来的遗憾,“12年前,离我家前廊只有10英里的卡塔利那山脉轮廓清晰,从日出到日落,其影子优美地变换着。今天,很难看到不被雾霾笼罩的时候,从山顶上望下去,你只能看到烟雾尘土笼罩下的城市,就像丑陋的湖泊。新来者惊恐地问我,你在第一本有关沙漠的书里热情洋溢地描述的清新纯净的空气哪去了?星光闪烁的夜空哪去了?‘进步已经从我身边夺走了清爽的空气和闪耀的星星。”克鲁奇在找寻那曾经清纯的沙漠岁月。

克鲁奇的沙漠书写

提起沙漠,人们脑海里呈现的是千里黄沙、万顷大漠的孤寂、阴沉景象。但克鲁奇笔下的沙漠是“充满阳光的土地”,带给他的是阳光的心情,“自然在此没有紧皱眉头,她喜笑颜开。”“陡然间,一个崭新的、梦想不到的世界呈现于眼前,那是一种难以料想的灿烂的阳光与高高的、稀薄的、干燥的空气交织于一体,以及那似乎没有边际的天空与大地。我的第一感觉就是愉悦和享受。”

克鲁奇的《沙漠岁月》充满了惊喜和震撼。无边无际的干旱“海洋”,覆盖沙漠表面的各种花卉,无不让他惊叹。在“沉思的蟾蜍”一章中,读者感受到的是蟾蜍带给他的那份激动。第一场大雨过后,那些蟾蜍不知从什么地方都冒出来了,更让人惊讶的是,它们似乎从四面八方一起合唱着自己的“哈利路亚”赞歌,之后它们又神秘地消失不见了,沙漠又像往常一样不见蟾蜍踪影。“显然蟾蜍具有两栖类动物应有的节制,一夜的狂欢足矣。谁也没有我更了解我的蟾蜍。”它们设法在干旱无水的日子里“隐居”着。索诺兰沙漠还夹杂着很多奇特的景观,克鲁奇发现了自然的“石雕”,即沙漠北部那片被大峡谷切开的高原。大教堂谷的 “历史遗迹”令人震撼,由于充满阳光且很少下雨,风沙堆积并将红、黄、白色雕刻进这些岩石,成为“天地之间的巨物”,就像砂岩“纪念馆”,其宏伟壮观非任何人类模仿所能表现出来的。

沙漠的色调并非千篇一律,除了通常的黄色、赭色之外,还有沙漠绿洲,还有红、黑、白、紫等色彩绚丽的生命之美。克鲁奇的沙漠世界因海拔的巨大差异而拥有丰富多彩的生命形式,“在西南部的一些地方,半天时间我们就可以穿越五六个植物群系,……在东部,要想完成这样的风景变换,我们得走两千英里,从佛罗里达州到加拿大的加斯珀或纽芬兰。”这片“少雨的土地”并不缺少生命之美。夏季,沙漠之雨来之不易,并且太阳很快又会普照大地,但沙漠却对这少少的一点雨迅速报以回应:一些本该春季开花的沙漠植物由于缺雨,纷纷在这夏季开放,而某些在春季开过花的植物又迎来了第二个花季;沙漠菊陡然间绽放出大片的金色;白色的白日菊一夜醒来,花开遍地;在多刺仙人掌和绿珊瑚仙人掌之间的地面上,覆盖着一种三叶藤本植物,黄色和紫色交织的花朵点缀其中,尽情展现着雨后的沙漠之美。光秃秃的沙漠上冒出的小花,蜥蜴以惊人的速度从仙人掌丛爬向多刺的灌木,突然一只色彩鲜艳的鸟儿掠过,这一切都彰显着生命的繁荣与延续。“这或许就是我移居索诺兰沙漠的原因吧。”

克鲁奇在美国西南部的沙漠地区发现了“一个意想不到的新世界”,他在这里过着一种一种超越绿意的生活,享受着他的“沙漠岁月”,书写着他的沙漠情结。

克鲁奇的生态思考

对克鲁奇而言,沙漠即是神殿,沙漠中的鸟类、植物、动物皆成为他的神。他充满激情地走过不曾有人走过的沙地,小心地避开为了生存而挣扎的小植物。对他而言,“沙漠就是他的大劇院和音乐厅……他几乎不再需要别的娱乐活动。”他的沙漠书写绝非是那种在奇异地域的旅行笔记,而是具有一定文学价值的沉思默想,充满了他与那片土地心灵沟通的智慧。

从山顶俯视沙漠,克鲁奇明白为什么空旷、严峻的沙漠能够安慰那些在拥挤都市感到疲惫的人。“山顶俯视”一章描述了克鲁奇看到的别致景观,“耶稣站在山顶,拒绝魔鬼撒旦的世界。”站在山巅,克鲁奇看到的是山下的空旷,而不是撒旦的魔鬼世界;他看到了清晰明朗的空旷,“似乎没有明显的迹象表明地球上有人居住,就像一些天文学家透过望远镜看到的火星世界。”离开山顶的时候太阳已经开始下山,天空无云,只有一束紫色的光,似乎来自空气本身,如同焰火般美丽,但是“这紫色的落日品味更高”。别人可能不相信,但克鲁奇坚信,“只要我是真实存在的,只要我还在注视,那落日的紫光就是真实的。”“除非你真正见到一个地方,否则你不可能真正了解它。你需要在那里度过一定的时间并发现自己已经融入其中,否则那个地方也只不过是一张风景明信片。”“走下”索诺兰沙漠中的山顶,克鲁奇看到的是两个现实:科学和需求构成的物质世界,物质世界之外的真理。他为此而激动惊讶,“因为我所经历的世界和我的感知器官无法感觉到的另一个现实世界相类似,”他捕捉到了亚利桑那州南部沙漠的永恒性。他的思想观点和写作风格类似于E. B. 怀特(美国当代著名散文家、评论家)的反思式散文,二者都是以观察动植物的生活开始,然后上升到对人类生活本质的反思。

亚利桑那州索诺兰沙漠的恶劣生存环境赋予沙漠生命以独特的魅力。“山麓冲击平原的上半部分延伸面积很广,形成一个边界,有几英里宽,沿着山脚的基底部分,表层土,如果还可以称之为土的话,完全由大山风化的碎石组成,”形成了一个生态小环境,这里是树形仙人掌、多刺仙人掌、仙人掌果、假紫荆属树木的家,克鲁奇把生长着这些植物的地方称之为“肉质植物沙漠”。“由此望出去,天空也是一道亮丽的风景,我们不是注视而是穿过这里的风景。”这与“什么也无法生长的几乎完全是人造的纽约”形成鲜明对照。在这片干燥的土地上,任何事物,从老鼠的颜色、树叶的形状乃至山脉的特征,都是与“干燥”相配的,即“适应”。“适应”是个冷酷的词,其内涵是机械呆板的,它意味着与我们格格不入的生命进程,那种被剥夺了种种激情的生活。但克鲁奇对“适应”有着独到的见解:沙漠不仅仅意味着干燥,而且简直就如同鲁滨逊的孤岛一样无法居住、荒无人烟。要在这片土地上生存,首先要学会“忍耐的艺术”及“勉强糊口的艺术”,这才是“适应”。他认为恶劣的生存环境对沙漠中的动植物构成了挑战,但正是这种挑战使之具有了个性及特性。克鲁奇质疑西方人对“低级”生命形式的否定,“不要说这种动物或这种植物已经‘适应了沙漠上的生存条件,而应该说它们显示出了勇气和独创性,充分利用它们所发现的这个世界。”它们所具有的勇气使生命为之升华。

20世纪60年代后期克鲁奇被诊断出患了结肠癌,1970年5月22日离开人世。梭罗生活过的瓦尔登湖依旧存在,而克鲁奇生前的原住址什么也没留下,很少人知道他曾经生活在索诺兰沙漠上。他那不起眼的用灰泥涂抹的砖房子已经被当代“进步”的建筑物所取代,成为一个用火山石建的购物中心,而这恰恰是他后半生一直鄙视的。克鲁奇及其作品也几乎被人遗忘,在图森这个他心爱的城市,也只有两个地方纪念克鲁奇,一个是克鲁奇公园,即亚利桑那大学校园里一个很小的椭圆形的仙人掌公园;一个是放在学校“特殊一翼”书架上的克鲁奇个人藏书,顶部刻着:约瑟夫·伍德·克鲁奇(1893—1970)。克鲁奇一生对社会做出了积极的贡献,但功成名就之后他感到的是孤独。值得欣慰的是,他在“沙漠岁月”中找寻到了积极向上的心灵感悟,并带领读者走进沙漠殿堂,领略不一样的沙漠风情,感受深邃的沙漠哲学之美,净化我们疲惫烦躁的心灵。

本文系河南省教育廳人文社会科学研究项目“20世纪美国西部文学中的沙漠书写研究”(2018-ZZJH-237)的阶段性成果。

张冬梅:河南农业大学外国语学院教授。

——《克里斯托弗·诺兰电影文化研究》评介