试论杨官寨遗址墓地的年代*

杨利平

(陕西省考古研究院)

杨官寨遗址自2004年首次发现以来,陕西省考古研究院对该遗址开展了持续的考古工作,确认了一处总面积达100多万平方米的仰韶中晚期特大型中心聚落遗址[1]。并发现了庙底沟文化时期唯一保存完整的大型环壕、半坡四期文化制陶作坊区等重要考古材料[2],取得了一系列重大收获。

2015至2017年,在遗址东段环壕外发现一处大型公共墓地,并探明墓地西端与东环壕毗邻,面积9万余平方米。目前已揭露面积3800平方米,共发现343座史前墓葬,是研究杨官寨遗址乃至庙底沟文化时期史前社会的重要材料,但是关于墓地的年代存在诸多争议[3]。本文将根据出土陶器的类别及其特征,结合人骨的碳十四测年数据,对墓地的年代进行初步研究,揭示其在学术史上的重要意义与价值。

一、相对年代学研究

本次发掘的墓葬开口层位一致,均开口于⑤层下(局部发掘区上部被扰动或破坏,但是该层在发掘区内都有分布),且分布如此密集的墓葬之间无任何打破关系,不仅体现了史前社会对于墓地的集中管理,也体现了该批墓葬应属于一定时间内被史前先民普遍认同的大型墓地。同时,⑤层中还出土有少量的残陶器、残陶片,如出土的尖底瓶、夹砂罐等,均为庙底沟文化时期典型陶器,为判定墓地的年代下限提供了帮助。

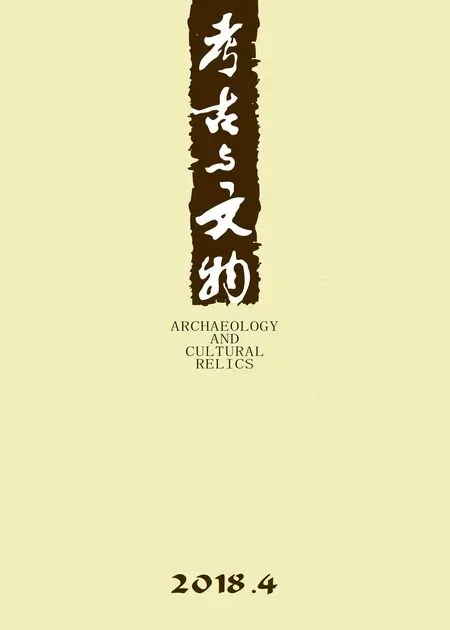

图一 尖底瓶

目前已发掘的213座墓葬中仅16座墓葬随葬有完整的陶器,随葬陶器的比例非常低,且鲜有陶器组合情况,仅在M64发现彩陶壶、单耳杯、陶盘的器物组合,M68发现两件夹砂小罐。除此之外,还有18座墓葬出土了部分残陶器。其中墓葬内出土的重唇口尖底瓶、卷沿曲腹彩陶盆、泥质筒形罐、浅腹陶盘、夹砂陶罐等器物,都具有明显的时代特征,均属庙底沟文化的典型陶器,为我们断定其相对年代提供了依据。

重唇口尖底瓶M323∶1(图一,1),重唇口,内外唇较明显,截面略呈台阶状,形体瘦长,细颈,溜肩,略带束腰,锐尖底。整体特征、造型与杨官寨遗址W18∶1[4](图一,2)、山西夏县西阴村西阴文化G1∶28[5](图一,3)、华阴兴乐坊第一期文化遗存H34②∶2[6](图一,4)等别无二致。口部内敛、唇面双重阶梯式的特征与华县泉护村庙底沟文化第一期遗存II式尖底瓶H4②∶83[7](图一,5)、华县泉护村遗址一期I段尖底瓶T205③∶01[8](图一,6)、宝鸡福林堡第一期尖底瓶H41∶2[9](图一,7)、三门峡南交口遗址尖底瓶H22∶18[10](图一,8)等相同。底部夹角为锐角、内部有多圈泥条盘筑痕迹的特征与三门峡南交口遗址H62∶7[11](图一,9)如出一辙。

卷沿曲腹彩陶盆M58∶1(图二,1),泥质红陶,圆唇,敛口,弧折沿,上腹外鼓,下腹微内曲,小底内凹。该类器物在庙底沟文化诸遗址中十分常见,如杨官寨遗址环壕内出土的彩陶盆H776②∶7[12](图二,9)、华县泉护村一期文化Ⅱ段彩陶盆H14∶01(图二,8)、H224∶501[13](图二,11)、华县泉护村庙底沟文化遗存B型Ⅱ式陶盆H107②b∶65[14](图二,12)、山西河津固镇遗址第一期Aa型Ⅰ式陶盆H15∶10[15](图二,10)、三门峡南交口遗址仰韶文化二期乙类Ba型Ⅳ式陶盆H2∶1[16](图二,13)、庙底沟遗址深腹盆H59∶29[17](图二,7)等,其整体器形相似,均为深腹,且腹部的弧度较大呈上鼓状态,下腹略内收,平底。M58∶1彩陶盆虽残损严重,但器表装饰彩绘图案仍可清晰辨识,其沿面施一周条带状黑彩,上腹部饰有月牙形竖向弧线图案,该类彩绘图案在以往的庙底沟文化遗存中较为少见,仅在华县泉护村遗址庙底沟文化第II期遗存B型II式彩陶盆H61①∶13(图二,3)发现了完全相同的彩陶图案[18],另在杨官寨遗址环壕内出土的彩陶盆H776⑥∶51(图二,2)、华县泉护村一期文化Ⅲ段H1127∶871[19](图二,5)、秦安大地湾第三期C型Ⅱ式曲腹盆H302∶5[20](图二,4)、岐山王家嘴遗址出土彩陶钵[21](图二,6)等器物上有相似的发现,表面装饰竖向月牙状彩陶纹样。

图二 彩陶盆

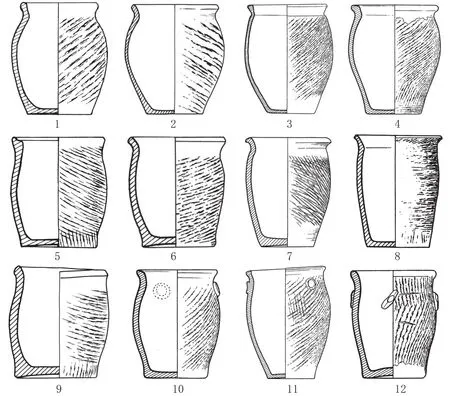

夹砂罐M68∶1(图三,1)、M68∶2(图三,5),均为夹砂红陶,圆唇,口微敞,束颈,腹部略鼓,平底,通体饰斜向绳纹。该类夹砂罐的整体器形较小,《华县泉护村1997年考古发掘报告》中将其定为G型罐单独介绍,如H105③∶70(图三,3)、H105③∶75(图三、7)、H107①∶50(图三,4)、H107①∶5(图三,12)、H46⑤∶77(图三,10)、H46⑥∶65(图三,11)等[22]。该类小罐在杨官寨遗址中也有大量发现,如G8-2③∶190(图三,2)、G8-2②∶187(图三,6)、H776③∶78(图三,9)等。夹砂小罐在以往发掘的庙底沟文化遗址中也十分常见,如河津固镇遗址第一期D型夹砂罐T106④b∶2[23](图三,8)等。

泥质筒形罐M193∶1(图四,1)方唇,敞口,斜直腹内收,平底,素面。该类器物在杨官寨遗址庙底沟文化时期各类遗迹中十分普遍,如筒形罐G8-2②∶21(图四,2)、H776∶28[24](图四,3)等。华县泉护村遗址庙底沟文化二期D型素面直腹罐H86∶36(图四,4)、H46③∶41(图四,8)、H107②b∶71[25](图四,6)、华阴兴乐坊第二期筒形罐H13④∶6[26](图四,10)、宝鸡福临堡一期B型缸H41∶9[27](图四,7)、彬县水北遗址深腹盆H58∶12[28](图四,9)、山西河津固镇遗址第一期筒形罐H10∶13[29](图四,5)等器物与其形态形似,均为外翻或略内折的沿面形成叠唇,斜直腹、小平底,器物整体呈筒状。

图三 夹砂罐

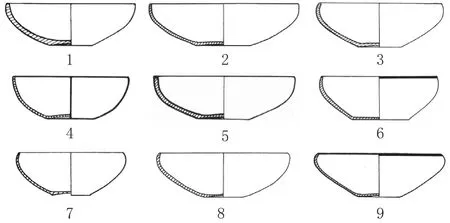

陶钵根据口部形态可分为直口钵和敛口钵二型,其中直口钵M183∶1(图五,1),泥质红陶,圆唇,弧腹,小底微凹。与杨官寨遗址素面陶钵G8-2①∶29[30](图五,2)、华阴兴乐坊第二期文化遗存中的直口钵H27∶1[31](图五,5)、宝鸡福临堡一期A型Ⅰ式陶钵H124∶3[32](图五,4)等形制相似,均圆唇,直口微敞,浅腹,小底微凹。敛口钵M215∶1(图五,3),泥质红陶,圆唇,敛口,上腹稍鼓,下腹斜收,小底微凹。与秦安大地湾第三期A型Ⅰ式陶钵T302③∶23[33](图五,7)、扶风案板遗址第一期敛口钵H24∶3[34](图五,8)、三门峡南交口遗址仰韶文化二期A型Ⅲ式陶钵H8∶2[35](图五,9)、山西河津固镇遗址第一期A型Ⅱ式陶钵H16∶14[36](图五,6)等形制接近。

单耳杯是墓葬内出土数量最多的陶器,共6件。其中M139∶1(图六,7)圆唇,敞口,束颈,溜肩,鼓腹,口、腹部接有一较宽的桥形器耳,小平底。墓葬内出土的同类器还有M64∶2(图六,4)、M196∶1(图六,1)、M173∶1(图六,6)等。该类单耳陶器在以往的庙底沟文化考古发现中非常罕见,但在杨官寨遗址庙底沟文化环壕中出土了数件,如H776④∶41(图六,2)、G8-2⑤∶17(图六,3),均为长颈,在口沿与上腹部接制一桥形耳作为把手,鼓腹,小平底,造型与墓葬内出土单耳杯完全一致,共存的其他器物均为庙底沟文化典型陶器。在泉护村遗址二次发掘中也出土1件单耳带流杯H160∶5[37](图六,5),敞口,束腰,平底,单耳上端接于口部,下端连于腹部,整体造型极为相近,颈腹比例略有差异。

单耳罐M222∶1(图七,1),泥质灰陶,方唇,敞口,束颈,斜肩,鼓腹明显,近似折腹,下腹斜收,桥形耳接于口、肩部,平底较小,素面。该类器物形态与单耳陶杯相近,但器物整体略大,在华县泉护村一期文化Ⅱ段遗存中发现了一件细泥红陶的单耳陶罐H24∶332[38](图七,2),二者在整体形态别无二致,均为敞口、束颈、鼓腹、平底,且二者尺寸亦相当,均在12厘米左右。杨官寨遗址环壕内出土一件单耳罐(壶)H776③∶45(图七,3),器物略显瘦高,高度可达15厘米,但是其敞口、单耳、鼓腹、小底的整体造型与单耳罐相近。

图四 筒形罐

图五 陶钵

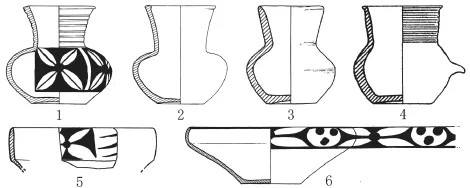

彩陶壶 M64∶1(图八,1)和素面陶壶M187∶1(图八,2),在以往的庙底沟文化遗址中发现极少,杨官寨遗址环壕内发现一件陶壶H776∶198(图八,3),泥质红陶,敞口,长束颈,鼓腹,小底微凹,与墓葬内发现陶壶的形制如出一辙。另在华县泉护村一期文化中发现一件泥质红陶罐H224∶50[39](图八,4),与墓地发现的陶壶M64∶1形态相近,均为长颈,鼓腹,颈部饰数周凹弦纹,但其腹部装饰一突钮耳,略有差异。M64∶1陶壶腹部施有一圈由弧边三角形、圆点等组成的黑彩纹饰,构成留白部分呈四瓣式花纹图案,该类彩陶纹样在庙底沟文化中较为常见,且是十分具有代表性的一类彩陶题材,如泉护村遗址庙底沟文化一期彩陶钵H28∶39(图八,5)虽然已残,但是器表装饰圆点、弧线三角纹彩陶图案,留白的应为四瓣式花瓣纹[40]。华县泉护村庙底沟文化二期彩陶钵H105④∶5(图八,6)器身装饰一圈黑彩,组成圆点、弧线三角的黑彩图案,留白部分为四瓣式花瓣纹[41]。庙底沟文化还流行大量双瓣、三瓣、多瓣的花瓣纹[42]。

盘M64∶3(图九,1),泥质红陶,圆唇,敛口,斜沿,浅腹,平底,素面。该器物与陶壶M64∶1、单耳杯M64∶2共存,也不是庙底沟文化常见器物。杨官寨遗址曾发现一件彩陶盘H43∶1(图九,2),为泥质黄褐陶、敛口、宽弧沿、浅腹、平底,已残,器物表面残存八组弧线三角与半圆组成的图案[43],与M64∶3形态相近。而且该类器物还在其他遗址中有零星发现,如华县泉护村庙底沟文化二期遗存中陶盘H74②∶10(图九,3)、H105②∶21(图九,4)[44]、扶风案板遗址第一期陶盘GNZH67∶24[45](图九,6)、秦安大地湾第三期陶托盘T219③∶4[46](图九,5)等,与M64∶3造型一致,均为敛口、较窄的沿,浅腹、平底。

图六 单耳杯

图七 单耳罐

图八 “花瓣纹”彩陶壶

图九 陶盘

二、绝对年代学研究

从已发掘的情况看,绝大部分墓葬都没有随葬品。零星发现的残陶片无法作为判定其年代的直接证据,一般被认为是早于墓葬的遗存[47]。因此,需要对墓葬所出人骨进行碳十四测年,以为墓葬断代提供依据。其中出土随葬品的墓葬测年结果为判断墓地的年代提供了基本的范围,再综合其他不出随葬品的墓葬进行全面测年得出墓地的整体年代。

出土陶壶、陶杯、陶盘的M64出土人骨直接测年结果经两个SIGMA校准,其 年 代 为Cal 3485~Cal 3475.BC(Cal 5435 to Cal 5425.BP)、Cal 3370~Cal 3330.BC (Cal 5320~Cal 5280.BP)、Cal 3215~Cal 3185.BC(Cal 5165~Cal 5135.BP)、Cal 3155~Cal 3130.BC (Cal 5105~Cal 5080.BP)。出土夹砂罐的M68出土人骨直接测年结果经两个SIGMA校准,其年代为Cal 3490~Cal 3470.BC(Cal 5440~Cal 5420.BP)、Cal 3370~Cal 3335.BC(Cal 5320~Cal 5285.BP)、Cal 3210~Cal 3190.BC(Cal 5160~Cal 5140.BP)、Cal 3150~Cal 3140.BC(Cal 5100~Cal 5090.BP)。 可 见,M64、M68两座墓葬的测年结果十分接近,约Cal 3490~Cal 3130.BC(Cal 5440~Cal 5090.BP)。 另 M218、M398等墓葬测年结果基本与此相同。还有两座不出随葬器物的墓葬M243、M145测年结果更早,年代上限为3637.BC。

出土陶钵的M183出土人骨直接测年结果经两个SIGMA校准,其年代为Cal 3365~Cal 3264.BC(Cal 5314~Cal 5213.BP)、Cal 3241~Cal 3104.BC (Cal 5190~Cal 5053.BP)。还有 M388、M233、M108、M203、M302、M292等不出随葬品的墓葬测年结果基本与此年代相同。

出土重唇口尖底瓶的M323的测年结果经两个SIGMA校准,其测年结果为Cal 3341~Cal 3087.BC(Cal 5290~Cal 5036.BP)、Cal 3059~Cal 3030.BC(Cal 5008~Cal 4979.BP)。 还 有 M410、M198、M204等墓葬测年结果基本与此相同。

出土单耳罐的M222测年结果为Cal 3092~Cal 2918.BC(Cal 5041~Cal 4867.BP),是年代最晚的墓葬,另M175年代上限较M222略早,但下限基本与此年代吻合。

综合目前已知部分墓葬的碳十四测年数据来看,杨官寨墓地的年代约Cal 3637~Cal 2920.BC(表一)。这一结果与早期发掘的环壕聚落西门址的测年结果基本相同,其碳十四测年数据约Cal 3490~Cal 2930.BC(表二),二者年代下限完全吻合。墓地的年代上限略早,似乎说明墓地的形成年代略早于环壕的使用年代,具体情况有待进一步发掘研究。

三、结语

通过以上论述,我们认为杨官寨遗址墓地的相对年代当属庙底沟文化,从墓葬出土的尖底瓶、夹砂罐、陶盆、彩陶壶等器物来看,其年代应为庙底沟文化中期[48]。而出土的陶杯、陶壶等器物在以往的考古发现中虽不常见,但仍有发现,且组合关系明确。唯单耳罐可供对比的同类器物较少,与其共存人骨绝对年代也较晚,似乎说明墓地仍然存在分期的可能性,具体有待进一步发掘研究。根据碳十四测年结果可知,该墓地的年代约Cal3637~2918.BC之间,近年来发掘的杨官寨遗址聚落环壕内的碳十四测年数据也多在这个时间段内,为我们进一步认识庙底沟文化的绝对年代提供了新的资料。

表一 杨官寨墓地测年数据

表二 杨官寨环壕测年数据

总之,杨官寨遗址墓地是国内首次确认的庙底沟文化大型成人墓地,填补了该时期有关考古发现。该墓地的发现与发掘,为我们从空间上进一步认识杨官寨遗址的聚落布局提供了依据,初步厘清杨官寨遗址庙底沟文化时期聚落由大型环壕及其西门址、环壕中心水池遗迹、环壕外大型墓地等部分组成,这是关中地区首次从空间上清晰构建的庙底沟文化聚落形态,对于庙底沟文化聚落形态研究具有重要意义。

本文写作蒙王炜林研究员指导,特此致谢!

[1]陕西省考古研究院.陕西高陵杨官寨遗址发掘简报[J].考古与文物,2011(6).

[2]陕西省考古研究院.陕西高陵县杨官寨新石器时代遗址[J]考古,2009(7).

[3]由于墓地内流行偏洞室墓,而且还出土了部分带双耳的陶罐、陶杯,因此有学者认为该墓地的年代可能为仰韶晚期。

[4]同[1].

[5]山西省考古研究所.西阴村史前遗存第二次发掘[C]//三晋考古(第二辑).太原:山西人民出版社,1996.

[6]陕西省考古研究院.渭南市文物保护考古研究所.陕西华阴兴乐坊遗址发掘简报[J].考古与文物,2011(6).

[7]陕西省考古研究院,渭南市文物旅游局,华县文物旅游局华县泉护村——1997年考古发掘报告[M].北京:文物出版社,2014.

[8]北京大学考古学系,中国社会科学院考古研究所.华县泉护村[M].北京:科学出版社,2003.

[9]宝鸡市考古工作队,陕西省考古研究所宝鸡工作站.宝鸡福临堡——新石器时代遗址发掘报告[M].北京:文物出版社,1993.

[10]河南省文物考古研究所.三门峡南交口[M].北京:科学出版社,2009.

[11]同[10].

[12]同[1].

[13]同[8].

[14]同[7].

[15]山西省考古研究所.山西河津固镇遗址发掘报告[C]//山西省考古研究所、山西省考古学会《三晋考古(第二辑)》,太原:山西人民出版社,1996年。

[16]同[10].

[17]中国科学院考古研究所.庙底沟与三里桥[M].北京:科学出版社,1959.

[18]同[7].

[19]同[8].

[20]甘肃省文物考古研究所.秦安大地湾新石器时代遗址发掘报告[M].北京:文物出版社,2006.

[21]王仁湘.史前中国的艺术浪潮——庙底沟文化彩陶研究[M].北京:文物出版社,2011.

[22]同[7].

[23]同[15].

[24]同[1].

[25]同[7].

[26]同[6].

[27]同[9].

[28]陕西省考古研究院,咸阳市文物考古研究所.陕西彬县水北遗址发掘报告[J].考古学报,2009(3).

[29]同[15].

[30]同[1].

[31]同[6].

[32]同[9].

[33]同[20].

[34]西北大学文博学院考古专业.扶风案板遗址发掘报告[M]北京:科学出版社,2000.

[35]同[10].

[36]同[15].

[37]同[8].

[38]同[8].

[39]同[8].

[40]同[7].

[41]同[7].

[42]同[21].

[43]王炜林.庙底沟文化与璧的起源[J].考古与文物,2015(6).

[44]同[7].

[45]同[34].

[46]同[20].

[47]夏鼐.齐家期墓葬的新发现及其年代的改订[C]//考古学论文集.北京:科学出版社,1961.

[48]余西云.西阴文化——中国文明的滥觞[M].北京:科学出版社,2006.