经典型卡波济肉瘤1例

张雪薇, 张 彪, 季建敏, 乔 飞

作者单位: 南京中医药大学附属医院(江苏省中医院)肿瘤内科,南京 210000。

卡波济肉瘤(Kaposi's sarcoma)又名多发性良性色素性特发性出血性肉瘤,属于内皮细胞肿瘤。该病在我国较为罕见,主要发生于新疆地区。由于获得性免疫缺陷综合征(AIDS)的蔓延,发病率明显上升[1],其发生与感染人类第8型疱疹病毒(HHV-8)相关。本文报告本院最近确诊的1例经典型卡波济肉瘤,报道如下。

1 临床资料

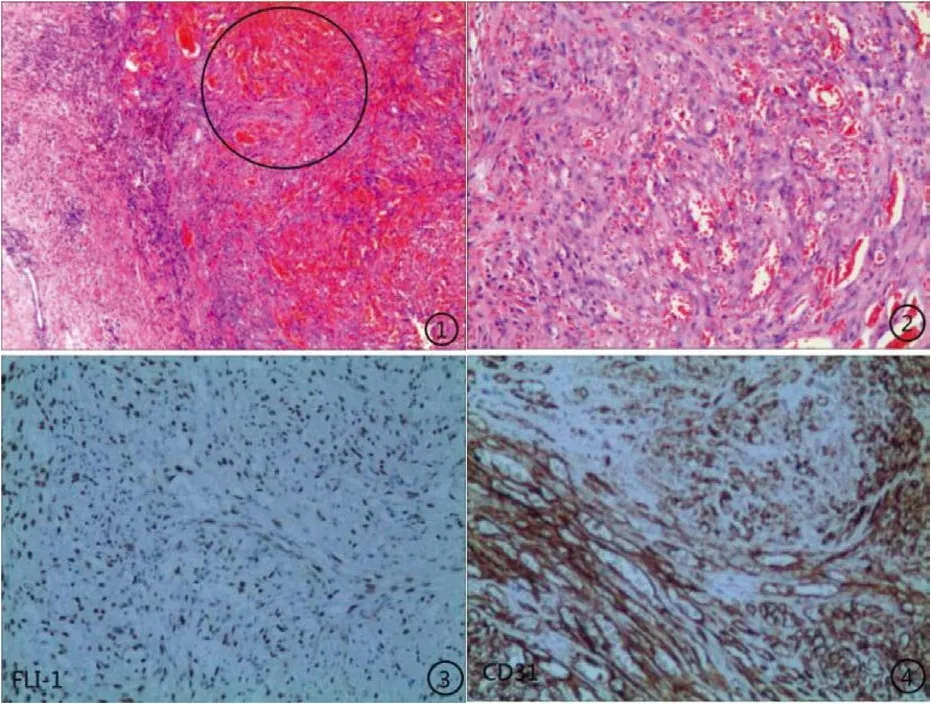

患者男,78岁。因无明显诱因下出现左下肢凹陷性水肿3个月入院。入院前左下肢水肿明显并出现皮肤增厚、粗糙、局部红肿,左股内侧出现暗紫色瘤样增生,局部呈串珠状(图1),持续发热1周,热峰40 ℃。入院时上述症状加重,左股内侧、前侧、左侧小腿处皮肤均见暗紫色瘤样增生及皮下硬结,质韧,无压痛,发热39.5 ℃,腹胀纳差,胸闷气喘。查血常规:白细胞3.57×109/ L,红细胞2.67×1012/ L,血红蛋白76 g/ L,血小板23×109/L,中性粒细胞占0.776,淋巴细胞占0.162。患者入院后血红蛋白及血小板呈进行性下降,双下肢深静脉彩色超声示双下肢深静脉血流通畅,双侧腹股沟区淋巴结肿大,排除深静脉血栓可能。2017年6月20日行皮肤组织活检,病理确诊为卡波济肉瘤(图2),查人类免疫缺陷病毒(HIV)(-),EB病毒感染,属经典型卡波济肉瘤。治疗上先予甲泼尼龙联合白蛋白维持患者基本情况,后采用脂质体多柔吡星和依托泊苷联合化疗,同时加强抗病毒感染、止吐、抑酸等对症治疗。但化疗过程不理想,患者嗜血综合征进展迅速,无法继续进行化疗。因患者病情较重,家属经商量后决定放弃住院治疗,患者于出院后1周病逝。

图1 左下肢水肿、左腿前侧暗紫色瘤样增生Figure 1 Pitting edema over left leg dark purple tumor like hyperplasia on the front of his left thigh

2 我国近5年卡波济肉瘤报道分析

根据中国知网、维普网、万方数据库检索整理出近5年来报道的卡波济肉瘤案例335例,进行肉瘤分型、性别、年龄、HHV-8检测结果等方面的统计,得出以下结论。

AIDS型卡波济肉瘤所占比例最大,其次是经典型,由于非洲型具有明显的地域发病特点,故在我国极为少见。见表1。有性别记录305例,其中男性259例,占84.9%,女性46例,占15.1%,尤其是AIDS型以男性为主。根据个案报告的卡波济肉瘤患者年龄计算,平均年龄约为53.4岁,其中1篇报道了136例卡波济肉瘤,25~59岁年龄段卡波济肉瘤患者占64.0%,60~90岁年龄段卡波济肉瘤占36.0%[2],可见卡波济肉瘤以中老年人多发。有HHV-8检测记录31例,阳性26例,占83.9%,阴性5例,占16.1%。

图2 病理活检Figure 2 Pathological biopsy

表1 我国卡波济肉瘤4型比例Table 1 Percentage of four kinds of Kaposi's sarcoma in China

3 文献回顾及病案讨论

目前卡波济肉瘤的发生机制尚不明确,根据近年来对该肉瘤的实验分析发现与HHV-8感染相关性达85%以上,其中AIDS型患者HHV-8感染率近100%[3]。本例患者检测提示EB病毒感染,但未明确有无HHV-8感染。卡波济肉瘤临床上可分为经典型(欧洲型)、非洲型、免疫抑制型和AIDS型[4]。经典型病程平均为8~10年,发展较为缓慢。非洲型即流行于热带非洲地区的卡波济肉瘤,发展迅速。免疫抑制型临床特点与经典型类似,多见于器官移植术后长期使用免疫抑制剂的患者,停用免疫抑制剂后,症状可逐步缓解、消失。AIDS型是卡波济肉瘤最常见的类型,预后较差。本例患者HIV阴性,否认长期使用免疫抑制剂,否认重大手术史,故属经典型。但由于患者处于免疫缺陷状态,伴发严重嗜血综合征、肺部感染、营养性巨幼细胞性贫血,再加上原有的2型糖尿病和高血压等基础疾病,病情发展比文献报道中的更加迅速,预后极差。

卡波济肉瘤好发于50岁以上的男性,以及AIDS患者,有吸毒、同性恋及AIDS史,有器官移植术后免疫抑制剂治疗史,有巨细胞病毒感染史。临床表现为多发性斑点状、斑片状或结节状损害。如经典型最早侵犯四肢末端,如足趾、手指等处,先出现色斑和斑片,色淡红、发紫或蓝黑,进而相互融合并不断扩大,可形成结节,高出皮肤,质地坚韧,有瘙痒、疼痛或烧灼感,伴发结节和一侧肢体的淋巴水肿。卡波济肉瘤后期可累及内脏及骨骼,最常见的是胃肠道,其次是肺、心、肝。组织病理学检查可明确诊断。本案例中患者为老年男性,入院前左下肢水肿明显并出现皮肤增厚、粗糙、局部红肿,左股内侧出现暗紫色瘤样增生,局部呈串珠状,结合病史、症状体征及病理检查确诊为卡波济肉瘤。卡波济肉瘤的主要病理改变有炎性细胞浸润、梭形细胞出现、血管瘤样结构、红细胞外溢、淋巴管扩张等[5]。本案例中病理活检提示存在以上特殊改变,且免疫组化中CD31、CD34、Ki-67、FLI-1等血管源性指标均为阳性。此外,患者入院时存在腹胀、食欲不佳等消化系统症状,以及胸闷气喘等呼吸系统症状,但未做胃镜病理检查及肺活检,故不能排除肿瘤细胞侵袭可能。

本病当与假性卡波济肉瘤和结节性血管瘤、黑色素瘤等其他恶性血管瘤、肉瘤相鉴别。假性卡波济肉瘤是一种动静脉瘘,是由于皮肤及其皮下组织先天发育不良而导致的皮损,临床表现与卡波济肉瘤极为相似,均见下肢皮肤青紫色瘤样增生或斑块,伴有患肢静脉曲张、淋巴回流不畅而出现的水肿,但假性卡波济肉瘤主要发生于青少年时期,患侧疼痛较卡波济肉瘤严重,易出现溃疡、患肢增大[6],组织病理学上亦可将两者区分,假性卡波济肉瘤病理无裂隙状毛细血管增生,无异型内皮细胞、梭形细胞核。其余恶性血管瘤和肉瘤均可通过血管造影、肿瘤细胞表达、病理检查等方式进行鉴别。

卡波济肉瘤在治疗上早期局限性病灶首选手术切除,本例患者属于中晚期,内脏损害尚不明确,伴发症状严重影响生命,故不考虑手术切除。对于进展期的卡波济肉瘤应采用化疗,长春新碱和长春花碱是首选药物,亦可选用环磷酰胺、博来霉素、紫杉醇等抗肿瘤药物。本例选用脂质体多柔吡星与依托泊苷联合抗癌,脂质体多柔吡星肿瘤组织渗透性好,在卡波济肉瘤中的浓度比正常皮肤高,且心脏毒性相对较轻,但依托泊苷有较为严重的骨髓抑制和胃肠道反应,导致患者嗜血综合征进展迅速,无法进行化疗。此外,卡波济肉瘤早期可采用放射疗法,或是肿瘤细胞侵犯肺部出现胸闷气喘、呼吸困难可通过放疗缓解症状。免疫疗法中运用干扰素、白介素-2等提高患者免疫力可减少并发症、延长生存期。