长崎“唐馆”:清代中国驻日本的贸易机构

陈仲丹

17世纪的日本长崎,有一座规模盛大的唐馆,是赴日清商的居所。不过,今天人们只能从画册中了解到当时的盛况。

在日本长崎市内有个地方叫馆内町,其名来自于历史上这里曾有一座占地颇广的“唐馆”。顾名思义,唐馆专供“唐人”居住,而所谓唐人也就是中国人,主要是来日本经商的清朝商人。日本人将唐馆又称为“唐人屋敷”和“唐人屋铺”,它是日本德川幕府锁国政策的产物和象征。

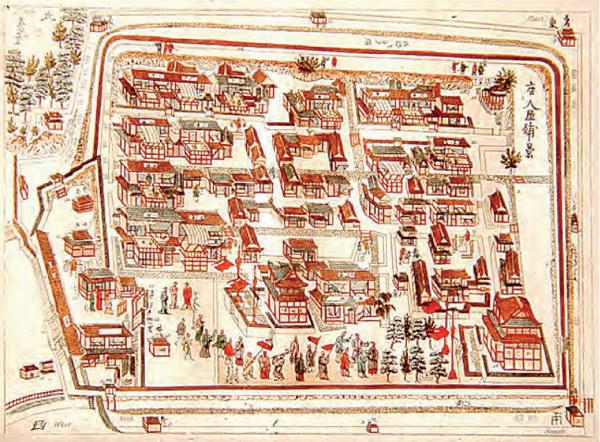

唐人屋铺景(长崎胜山町富岛屋绘)

德川幕府于1612年宣布“禁教令”,禁止欧洲人来日本传播天主教,又于1633年和1635年两次宣布“锁国令”,规定日本人不许去海外,已在海外者不准回国,并指定长崎为唯一的对外贸易港,只允许中国人和荷兰人在此经商。为此,日本政府在长崎填海造了个人工岛“出岛”,供荷兰商馆使用,又在附近为中国商人建了唐馆。

长崎唐馆的建立

康熙二十二年(1683年),清廷收复台湾,来自海上的威胁基本解除。于是,康熙帝于次年发布“开海贸易”令,打开了关闭二十多年的海禁之门。开海令极大地促进了当时的中日贸易,到康熙二十六年,去长崎经商的中国商船由三年前的24艘激增到115艘,赴日的清朝商人数量也随之大增。幕府原先用来管理外国商人的宿町制度逐渐不能适应这一变化,造成治安事件增加、贸易不对等、金银大量外流的不利局面。为此,日方对来长崎清商的居住方式进行了调整,划出一个与当地人隔离的特定区域让他们集中居住,并于1688年在长崎修建唐馆。次年完工后做出规定,所有来长崎的清商一律居住于此,宿町制度废除。

作为长崎清商新的居住区,唐馆内配置有唐人住房、店铺、庙宇及池塘等生活设施,并在附近修建码头、仓库等港口设施。为加强对清商的监管,幕府命乙名、町使、船番、通事等官吏进驻唐馆,还设有哨所和牢房。乙名是入驻唐馆日本官吏的头目,负责馆内与清商有关的各项事务。町使负责警卫工作。船番由侨居长崎的17名浪人担任,主要是对进港的外国船只实施警备。通事除担任翻译外,还从事一些贸易管理工作。

在唐馆内,清商的活动受到严密的监管。一旦进入长崎,他们就要集中居住于唐馆,不得擅自外出,如有前往官府或参拜寺院等,要预先向通事说明情况,再由通事转告相关官员,定好出行的日期和人数,待出行之日在船番、町使等人的陪伴下方可出馆。由于清商到达长崎即被困在馆内,唐馆周围又修建了围墙,故清商把唐馆形象地称为“土库”、“土牢”:“名日唐人馆,实土牢也。三面背山,一面临海,搜查明白,人货俱入库中,重兵严守,不听出入。”同时唐馆对日人进馆的限制也极严格,除派驻的管理人员外,其他人不得擅自入内。在唐馆的二门(内院之门)外竖立有名为“禁制”的木牌,牌上的禁令有三条:唐人不经允许不得出门;游女以外的女子不得进入;布施化缘的僧侣及乞丐不得进入。此处的游女指的是长崎花街丸山的青楼女子,表明当地的妓女有进入馆内的特权。

唐館书房之图,图中的商人应是儒商

长崎唐馆,下方有日本游女

日本官方对清商出馆和日人入馆限制很严,但对清商在馆内生活的限制则较为宽松。每到中国的传统节日,清商可依据传统热热闹闹地庆祝一番。如正月十五的上元节,家家张灯结彩,“馆内无数的灯笼将唐馆照成了不夜城”。被日人称为“蛇踊”的舞龙表演更是一道亮丽的风景。春季清商则会举行龙舟赛(日人称“彩舟流”)。唐馆的这些风俗也传到了日本民间,成了今天尚存于长崎的舞龙、赛龙舟、灯会等文化遗存。

清商在馆内经常举行宴会。幕府对在馆内设宴给予特殊照顾,向馆内提供蔬菜、鱼肉等食材。唐馆落成之时恰逢幕府颁布杀生禁令,普通人一概禁止宰杀和食用家禽家畜。但幕府在向本国臣民重申禁令的同时,向唐馆的清商网开一面,规定他们不受禁令约束,并继续向馆内提供肉食。在中日贸易中与食物有关的还有所谓“俵物三品”。当时中国的出口商品以生丝、棉织品和药材为主,日本的出口商品以铜为主。后来为弥补铜出口的不足,幕府大量出口“俵物”,是指装在草袋里晒干的海产品。其中“依物三品”特指海参、鲍鱼、鱼翅三种。有人认为,正是这一出口才使后来的中国菜中盛行采用这些名贵海味。

唐馆的大门和二门之间设有哨所,执勤的唐人番在此检查出入者。清商在到长崎后,除去船主、船商在指定日外出做交易,工匠修理船只,遇到长崎主要祭日可在人看护下外出外,在唐馆的数月中是不得外出的。雍正朝的浙江巡抚李卫在奏折中提到长崎唐馆:“平常贸易之人,到彼皆圈禁城中,周围又砌高墙,内有房屋,开行甚多,名为土库,不许出外闲走,得知消息。”

“长崎三书”中的唐馆贸易

对长崎唐馆以及相关的贸易情况,清代前期有三部史书记述得较为详尽。这就是被称为“长崎三书”的《海国闻见录》《长崎纪闻》和《袖海编》。

《长崎贸易图册·丢票》,这几乎是唐馆的全景图

《长崎贸易图册·南京寺》

《海国闻见录》的作者是陈伦炯。他出身于清代水师将领之家,父亲陈昂曾随施琅远征澎湖、台湾。他们父子都去过日本。陈伦炯在《海国闻见录》序中称:“少长,从先公宦浙,闻日本风景佳胜,且欲周咨明季扰乱闽、浙、江南情实。庚寅(1710年)夏,亲游其地。”可见他去日本带有考察和研究的目的,想要了解明末倭寇扰乱中国沿海的情形。

童华的《长崎纪闻》是一部专门记述长崎中日贸易的著作。童华在任苏卅I知府时对中日在长崎的贸易活动多有了解。当时的长崎贸易主要是清政府进口日本的铜,以作铸造铜钱的原料。在《长崎纪闻》序中,童华写道:“乃追思在苏时,曾办洋铜百万,于各商交铜之际,询以长崎风土,至今犹能记忆,因信笔录出,名日《长崎纪闻》。盖以华(童华)在吴(苏州)二年办铜多而为日久,故问之详而知之悉。”童华本人并未到过日本,他的《长崎纪闻》主要依据其督办洋铜事务向去过长崎的商人咨询而写成。

与前两本书出于官员之手不同,《袖海编》的作者汪鹏是个商人。他亲自从事中日贸易,往来于两国之间,以商船船主身份至少去过长崎八次。他同时也是个儒商,精通诗文书画,还热衷在日本搜求善本图书。《袖海编》正是他在客居唐馆时完成的。他在该书的序中说:“乾隆甲申余客东瀛,寓居山馆,岩壑在望,云烟满目,而跬步不能出,直有抛南岳卷沧溟之志,姑就其所见闻略为记识。”表明正是在长崎足不能出户的唐馆中他写成了这本书。

通过这三本书可以了解中日长崎贸易的不少情况。日本德川幕府初期对中国来的船只数和贸易额没有限制,所以来日的船只不断增加,造成日本的金、银、铜大量外流。于是德川幕府在正德五年(1715)推出“正德新商法”,将每年来日的商船定为30艘,并发给信牌作为贸易凭证。从此中日之间进入了信牌贸易的时代。童华在《长崎纪闻》中记载了信牌贸易的具体情况:

康熙五十年后,长崎始给倭照(信牌),以船之大小定铜数之多寡,大约每船七百箱者居多,大者至千八十箱,每箱百斤。其照用蜡纸,写宋字,字皆端楷。定铜数,填商名,用其国年号,钤译司印。译司者,通事也,凡九姓,大都皆商种也,司贸易之事。商人无照者,船不得收口,货不得入市。一时江浙嚣然,大照一张值七八千金,小照四五千金,以质子钱家亦可得一二千金,贵逾拱璧矣。新商无照者,租一照约输铜一百二十箱,仍须旧商同去,供验明白,方准收货。其照三年一换,逾期而往则销毁不给。各商求如期而出,以奉倭法,始有钻谋求托之弊。岛中给照、毁照之权,俱在通事,于是通事至唐馆,踞首座,颐指气使,直呼商名,少不如意,辄骂詈而去。商人蠖行鼠伏,媚词泉涌,自同奴隶,积威约之渐也。

这段记述将信牌制度实行后的变化描绘得很生动:那些兼翻译和管理职事于一身的通事获得了很大的权力。他们原本也是在日本经营的中国商人的后代(“皆商种”),却在权力大增后压榨同根而生的清商。现在还保存有信牌的实物,上面用汉文书写,内容为有关信牌贸易的规定,并记有长崎通事和清商船主的姓名,落款用日本年号。

汪鹏的《袖海编》对长崎贸易的交易程序则说得清楚明白:

货库距馆殊近。唐船维缆之后,当年司事者示期上办,上办即以货贮库。……日清库,司事者与客会集货库,将上办所贮货物一一盘查,各为记号,俾无遗失。并将各货包皮秤明斤两,以便出货时除算,明晰而清楚也。……日讲价,通事之官进馆集客列坐,授以批价文簿,评论低昂,随时增减,至有竞而哗者,非一日所能。定则书卖字于货口之上,盖以图记,则交易之事粗毕,专待出货。每数艘讲价已定,本国商人咸集于会馆,看板则知某货共有若干,其货之优劣。看板后各商书其所值之价,密封投柜,名日丢票。然后择善价而售之,不劳较论,亦交易之良法也。

从这段记述可知,唐船送来的货物存放在离商馆不远的库房。其交易过程严格而周密。中国商船在进港后首先查验信牌,然后查验货物品种和数量清单。其后的卸货和运进仓库都有日方官员仔细检查并进行严格的评议,其后才可进行交易。其中提到的“丢票”类似今天的投标,商人将货物价格写在纸上,投入柜中,然后开柜选择价格合理的购买。然而实际情形还有前奏,日方的監管从中国船只到达长崎海面时就开始了。在长崎湾前端的野母岬设有瞭望哨,负责官员叫“远见番”。他们监视洋面,一看见中国船就骑快马去报告。来船先在港外指定位置抛锚。长崎奉行所用小船将负责迎接的人送到船只停航处,系上拖绳,用数艘小船将之拖入港内。然后,奉行所官员和通事等人登船。通事把写有宗教禁令的牌子挂在桅杆上,读给船上的人听,接着询问船上人数、起航地点等。还要进行“踏绘”,即将铸有天主教图像的铜版放在地上,让人从上面踏过去,以判定其是否天主教徒。

《袖海编》中还有对唐馆商人生活的描写。前面提到,幕府虽禁止日人入馆,但游女不受限制,甚至还可留在馆内。她们进入馆内“申刻(下午四至五点)点名,出亦如之,名日应办”。最初游女在门口登记后,可进内院逗留一至三日,后来延长到可在高级船员处逗留十日,下级船员处逗留五日,再后来则可连续登记,直住到船队返航。汪鹏对此有诗作:“红绡队队雨丝丝,斜挽乌云应办时。蜀锦尚嫌花样拙,别将金片绣罗襦。”有些商人还在馆内与游女育有子嗣,双方关系与夫妻无异。日本官方也允许清商在馆内养育子女,有些富裕商人则托当地人购置宅第,供子女居住。但幕府明文规定,商人在日期间生养的子女一律不得带回国内。于是在唐馆经常出现父亲与子女离别的悲怆情景。

图像史料中的唐馆

长崎唐馆除去砖石建造的少数庙堂外,只有一扇木门(二门)保存了下来,其建筑多已不存。幸而有当年的画家画出了它的形貌,留下了珍贵的图像史料。描绘唐馆的大多是日本画家,比较有名的有渡边秀石绘《唐馆图卷》、石崎融思绘《长崎名胜图绘》等。大庭修编有《长崎唐馆图集成》,将这类图绘汇集成册,被收入其中、比较重要的有佚名画家所绘《华人邸舍图》(藏东京大学史料编纂所)。长崎唐馆图的画家大多有官方身份,是受官府之托制绘,这就是他们的职业(唐绘目利),目的是以图像便于官方监管中国商人。

在现存长崎唐馆图中,值得关注的还有藏于台北故宫博物院的《长崎贸易图册》。该图册的作者情况已难以查明,甚至其人的国籍也无法断定。在日本京都大学图书馆藏有一套名为《崎阳(长崎别称)唐馆交易图》的图册。这两套图册的内容基本是相同的。

《长崎贸易图册》共有八幅,每幅图画、文字各一页,标题相同。该图册以唐船与长崎贸易为中心,包括“起货”、“南京寺”、“王取货”、“丢票”、“出货”、“开漆器店”、“唱戏”、“看会”等八个主题,描绘了从唐船抵港口到交易完成的各个环节,以及中日之间文化交流、民间信仰的内容。同样描绘唐馆的《华人邸舍图)地是八幅。通过对《长崎贸易图册》《华人邸舍图》等图像史料的观察,大致可将唐馆的基本布局复原。这组建筑坐南朝北,为不规整的长方形。它分为内外两院,外院小,进大门右侧的两栋房子,是负责监管的日本官员住的“乙名部屋”和“通事部屋”。左手有口水井,旁边有警卫驻扎的“改所”。还有块供当地人卖蔬菜鱼肉的空场。从外院进二门,先遇到一片广场,可见到匾额上书“福德宫”的土地祠。其右侧有条路,路边有几栋小楼小院。路左边有数家出售食品的店铺。馆里还有后来修建的天后宫(南京寺)。馆中最大的建筑是二十多栋二层长屋。长屋楼上供运货的唐船船主和高级水手住,楼下则住普通水手。长屋最多时可供两千多人同时居住。馆内还有用于取水的池塘和沐浴的澡堂等生活设施。

19世纪中叶,随着西方势力的入侵,日本的国门被打开,长崎不再是唯一的对外贸易港口,清朝商人不再受禁锢,唐馆也名存实亡。1870年,一场大火将唐馆的木建筑烧毁,此后,在唐馆的基础上逐渐形成了长崎的唐人街——新地中华街。