张伯驹,藏品撑起半个故宫

□王晶晶

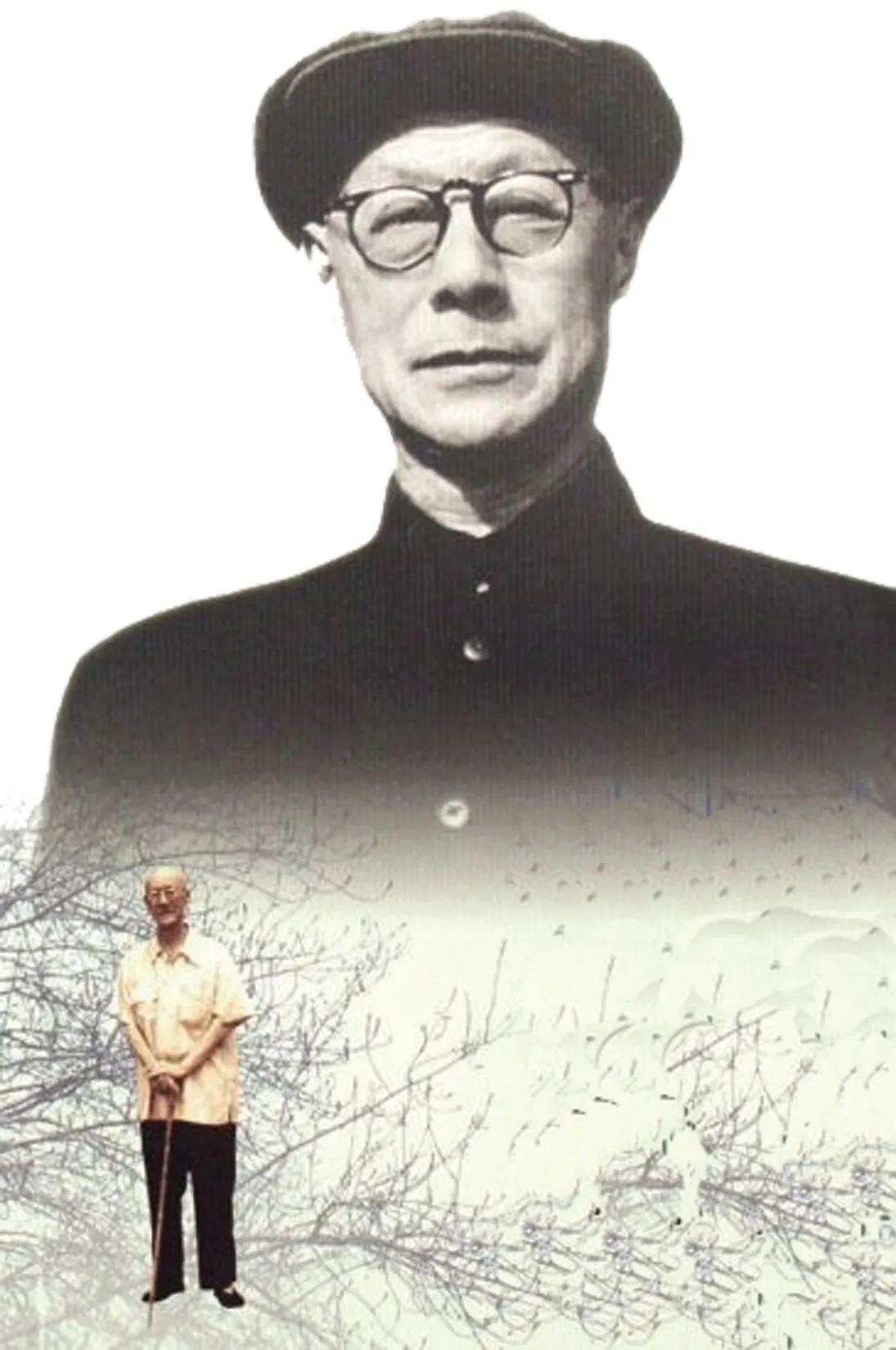

年轻时的张伯驹

张伯驹出身显赫,名列“民国四公子”;不喜政治,天生“纨绔”;精通诗词、痴迷戏曲、雅好收藏。他所藏的皆非凡品,光是国宝级的书画作品就有百余件。启功先生说他是“前无古人,后无来者,天下民间收藏第一人”。章伯钧则说把自己收藏的5000件书画全卖掉,未必能换张伯驹的一张。

半生珍藏,最终却“予所收蓄,永存吾土”,全都捐给了国家,然后“事了拂衣去,深藏功与名”。今天很多人都不知道,北京故宫博物院里的顶级书画,近一半是张伯驹所捐。

不要豪宅,不要命,只要字画

作为“民间收藏第一人”,张伯驹的许多藏品都是绝无仅有的瑰宝。其中最珍贵的有两件:一件是中国传世最古名家书法作品——西晋陆机的《平复帖》;另一件是山水题材的里程碑作品——隋朝展子虔的《游春图》。

两件藏品,都得之不易。

《平复帖》是西晋时陆机向友人问候疾病的一封信札,历代都视为瑰宝,清末流入恭亲王之孙溥儒手中。张伯驹很早就托人去找溥儒,两次询问是否能转让。溥儒都回:如转让,须20万元,用“天价”吓退张伯驹。

1937年,溥儒生母项太夫人病逝。事母至孝的溥儒想为母亲大办丧事,急需用钱,于是决定变卖《平复帖》。张伯驹请了友人傅增湘做中间人,最终以4万现大洋成交。

张伯驹曾说:“不知情的人,都说我收藏唐宋精品,不惜一掷千金,魄力过人。其实我是历经辛苦,也不能尽如人意。因为黄金易得,国宝无二。”

张家是豪门巨贾。张伯驹的父亲张镇芳是袁世凯姻亲,曾主管盐政,1915年创办过北方第一家商业银行。父亲因病去世后,张伯驹死活不愿接班,最终在母亲的逼迫下,才当了个挂名的董事,说起来他是名副其实坐拥金山的“富二代”。

只不过再大的金山,也搁不住动辄花数万元买一张书画的用度。1946年,北平古董商人马霁川搜罗了一批珍品,其中就有展子虔的《游春图》。张伯驹前往购买,马霁川张口就要800两黄金。这价格,别说张伯驹了,就是当时的故宫博物院都回话无力收购。张伯驹害怕画被卖给洋人,一面在古玩圈子里到处传话:此画乃国宝,万万不能出境;一面委托圈内人出面与马霁川继续洽谈。马怕事情耽搁下去对己不利,几经磋商之后答应以220两黄金转让。

张伯驹又是开心,又是犯愁。他这些年可没少买书画,不久前刚以110两黄金的价格买下范仲淹唯一的传世手迹《道服赞》,现在去哪儿弄那么多金条?他思前想后,决定将寓居多年的豪宅(李莲英旧宅)卖掉,最终卖了2.1万美元,换成金条,妻子潘素又变卖首饰,最终凑出170两黄金。马霁川答应让他先拿走画,后面补齐尾款。

其实,别说豪宅,为了国宝,张伯驹连命都敢给。他曾在上世纪40年代被人绑架过,绑匪要求用100根金条赎身。被囚期间,也有人接洽张伯驹夫人潘素,提出要买所藏字画,张伯驹则托中间人传话:“绝不能卖字画!”

章伯钧和女儿章诒和有过一段对话:“‘十年一觉扬州梦’,这是谁写的?”“杜牧。”“对,张伯驹就收有杜牧的字。‘先天下之忧而忧’是谁的名句?”“范仲淹。”“张伯驹也有范仲淹的手卷……你背过‘床前明月光’吧?”“这是李白的诗。”“张伯驹就藏有李白的真迹,叫《上阳台帖》。”

1956年,张伯驹通过统战部徐冰将《上阳台帖》转呈毛主席。毛主席喜好书法,收到后非常珍爱。后来因为毛主席自立了一条规矩:凡党和国家领导人所收到的各种礼品,一律缴公。于是他带头把李白的《上阳台帖》转交故宫。

也是在1956年,张伯驹把陆机《平复帖》、杜牧《张好好诗》、范仲淹《道服赞》、蔡襄《自书诗册》、黄庭坚《诸上座帖》等8件顶级作品捐给了故宫。这都是他真金白银倾家荡产买回来的。战乱时期,他怕日伪、怕小偷、怕抢匪,把这些国宝缝在被子里,好不容易才护住。和平年代,终于可以安安静静地赏玩,却毫不留恋地都捐了。

政府想奖励他20万元,张伯驹和妻子潘素分文不取,最后只收下一张文化部长茅盾签名的褒奖令。他说得很简单:“我看的东西和收藏的东西相当多,跟过眼云烟一样,但是这些东西不一定要永远保留在我这里,我可以捐出来,使这些宝物永远保存在我们的国土上。”

散淡之人,生活是琴棋书画

南宋杨婕妤的《百花图卷》是张伯驹捐出的最后一件国宝级作品。

它是中国现存最早的一件女性画家作品。据学者研究,这是南宋理宗皇后谢道清的生日,推断应是为皇后祝寿所作。有人认为杨婕妤是南宋宁宗杨皇后之妹。这幅画用的是矿物色而非植物色,因此历千年而如新。

1957年,张伯驹被打为右派。1961年,经陈毅介绍,张伯驹、潘素夫妇下放吉林。张伯驹任吉林省博物馆副研究员、副馆长。潘素任吉林省艺术专科学校美术系讲师。到长春后,张伯驹感怀知遇之恩,将自己所剩的数十件书画收藏捐献给吉林省博物馆。其中就有这件国宝级的《百花图卷》。他说:“我终生以书画为伴,到了晚年,身边就只有这么一件珍品,每天看看它,精神也会好些。”但这样一件被他视为最后的精神慰藉的作品,也舍弃了。时任吉林省委宣传部长宋振庭说:“张先生一下子使我们博物馆成了富翁。”

章伯钧曾问过张伯驹一个问题:“我很不理解的是:为什么你捐献了那么多有价值的文物,居然在政治上没有起作用?”张伯驹的回答是:“你是个懂政治的人,都成了右派。那么,我这个不懂政治的人划成右派,也就不足为怪。再说,右派帽子对你可能是要紧的,因为你以政治为业;这顶帽子对我来说并不怎么要紧,我是散淡之人,生活是琴棋书画。用我,我是这样,不用我,我也是这样。”

在被划为右派后,他曾坦率地跟陈毅说:“太出乎意料,毕竟不能无动于衷。不过我也曾想过,自己鉴定古画也有过错,为什么不许别人错送我一顶帽子呢?”其胸怀宽广如海。

张伯驹富贵一生亦清平一生。他正是以这样特殊的经历,演绎了一个‘人’的主题,一个中国文人的模样和心情。感受到张伯驹更多的是人的气息和光泽。而这,才是永恒之物。