意大利来华方济会士康和子的《拉意汉词典》(1732)*

李 慧

意大利方济会士康和子(Carlo Orazi da Castorano, 1673—1755)于1700年来华,先后在山东临清和北京地区传教。1734年他返回罗马之后不停奔走,力劝教宗和传信部助教坚持禁止中国教徒行祭孔、祭祖等传统礼仪的决议,在“中国礼仪之争”中扮演重要角色。他被认为是当时汉语水平最高、对中国文化了解最深的传教士之一,他留下的大量关于中国语言、文化的书信、词典、报告等手稿,对于中国基督教史、中西文化交流史、西人汉语研究史等领域的研究具有很高的价值。1732年康和子完成近1200页的《拉意汉词典》手稿,其年代早、规模大、质量高、抄本多,而如今汉语学界尚无对该词典的专门研究出版[1]。本文试对《拉意汉词典》手稿的写作过程、版本和内容进行介绍,然后结合明清时期传教士外汉词典代表作,考察康和子词典在规模、形式、来源、影响方面的特点和学术价值,以期丰富传教士外汉词典,尤其是拉汉词典的研究。

一、 康和子简介

康和子原名安东尼奥·奥拉齐(Antonio Orazi),1673年出生于意大利阿斯科利皮切诺省(Ascoli Piceno)的山城卡斯托拉诺(Castorano)。1690年他加入方济会,改名为卡洛(Carlo),1695年被祝圣为神父,先后在阿奎拉、那不勒斯、罗马学习神学和哲学。在罗马生活期间,他萌生了去中国传教的愿望,于是向传信部提交了赴华申请并获得批准,并于1698年4月30日与杨国真(Giovanni Battista da Illiceto, ?—1712)、加布里埃莱·达·圣乔万尼(Gabriele Antonio da S. Giovanni, ?—1718)和温琴佐·达罗耶泰(Vincenzo da Roiate, ?—1705)三人一起前往中国。

他们于1700年到达福建,康和子先后在漳州、福州和江西赣州短暂停留,并开始向当地传教士学习汉语。1702年春,他来到山东临清,也就是当时的直隶教区主教伊大仁(Bernardino Della Chiesa, 1644—1721)的主教堂所在地协助主教管理教区事务,并在周边地区传教。1722年雍正即位后,康和子获准来到北京,住在位于海淀的传信部居所。1733年,康和子应陕西和山西的宗座代牧方济会士方启昇(Francesco Saraceni da Conca, 1679—1742)的请求,回罗马向教廷说明中国教会情况,促使教廷禁止特使嘉乐(Carlo Ambrogio Mezzabarba, 1685—1741)来华时制定的“八项许可”[2],坚持1704年颁布的禁止中国礼仪决议。

康和子于1734年11月12日到达罗马,居住于阿拉切利圣玛利亚修院(Santa Maria in Aracoeli)。在罗马期间,他不断地拜访传信部部长、圣职部、教宗及各大主教,向他们陈述中国教会情况,力劝他们废除“八项许可”[3]。他的大部分汉学著作也是在这个时期完成的。1742年7月11日,本笃十四世颁布“自上主圣意”通谕, 重申“自登基之日”禁约,还禁止在华传教士讨论礼仪问题,为旷日持久的“礼仪之争”画上句号。69岁高龄的康和子回到家乡,于1755年结束了辛劳的一生。

康和子的手稿非常丰富,现主要藏于梵蒂冈图书馆、那不勒斯国立图书馆、耶稣会档案馆、方济会总部档案馆和其他欧洲档案馆,内容大多为他的书信和报告及对中国语言、文化的介绍和研究。除了《拉意汉词典》手稿以外,他还著有《若干汉籍浅探》(ParvaElucubratiosuperquosdamlibrosSinenses)[4],全部为拉丁文写成,有若干抄本,藏于梵蒂冈图书馆、佛罗伦萨方济会档案馆等地。该作品共有五部分内容,包括一部梵蒂冈所藏若干汉籍的目录和内容提要,孔子传,他自己带回的汉籍的内容提要,方济各会中国传教史,以及大秦景教碑译文。可以看出他的确对中国古代经典和传教士所做的汉语著作进行过认真研读。但是在介绍中国典籍和文化时他一直在强调其与基督教冲突的内容,甚至故意夸大中国文化的宗教迷信成分,目的仍是为了服教廷禁止中国教徒行中国礼仪。

尽管如此,康和子的汉语水平和对中国文化的了解程度在同时代传教士中被公认是出类拔萃的。无论是在中国还是在罗马,很多传教士都写信向请他教汉语方面的问题。传信部主管东印度事务主教们评价道:“康和子神父在传信部所有的工作人员中是最精通汉字和汉籍之人。”(De Vincentiis 1904)

二、 《拉意汉词典》编纂始末及其版本

早在康和子初入中国开始学习汉语之时,他就显示出了过人的语言天赋,仅学习了一年汉语之后就可以主持简单的弥撒。(Da Castorano 1759)同行的四位意大利传教士建议康和子编纂一部意汉词典,以方便意大利传教士的汉语学习。康和子认为,与其编纂意汉词典,不如编纂拉意汉词典,因为拉丁语词典能够服务所有的欧洲教士。于是他开始从手头的《卡尔代里诺词典》(Calderino)[5]中挑选拉丁语词条,抄写成册,并留出空白,以便日后填入汉语释词。这个工作持续到1703年他来到山东临清之时,但是由于教务繁忙,他中断了词典的编纂。直到1728年,居住在海淀的康和子收到山东旧仆带来的词典草稿,他想起了昔日的承诺,决定完成词典的编纂。

为了在早期的拉丁文词汇表的基础上填入对应的汉语词,他使用了方济会传教士叶尊孝(Basilio Brollo di Gemona, 1648—1704)的汉拉词典《汉字西译》、传教士中传抄的一部西汉词典、一部葡汉词典及若干中国辞书。[6]他虚心请教家中的仆人、周边的农民和各行各业的中国人,以学习专有名词和发音,还得到了一些中国文人的帮助。[7]经过三年的辛勤努力,他终于于1731年完成草稿。之后他请了另外两位中国人帮他誊抄了汉字。1732年完成第一部完整手稿,题为《拉意汉词典》。[8]

据康和子自述,除1731年草稿外,词典共有四份完整稿本和抄本: 1732年完成的第一部是他的手稿,被他带回罗马,在他离开罗马回家乡之前,他将这部词典留给罗马的阿拉切利图书馆(Biblioteca di Aracoeli),希望该词典能为修道院教士服务。1798年2月法军占领罗马后,阿拉切利图书馆书籍大量遗失损毁,这部抄本最终辗转到达梵蒂冈图书馆,编号Vat.Estr.Or. 4(简称“BAV 4”)。

离开中国之前,他又誊抄了一份稿本,并将它留给安东尼奥·德博谢神父(Antonio de Buocher, 1701—1765),请他再抄写一份送给当时的北京耶稣会士陈善策(Dominico Pinheirov, 1688—1748)[9],因为后者对康和子的词典十分赞赏,曾请求康和子赠一份与他。后来康和子在罗马收到陈善策的感谢信,说他已收到词典抄本,这就是德博谢神父所抄的第三份。但是如今第二份和第三份已不知去向。

第四份由康和子返欧航行中誊抄了一半,1735年在罗马完成了另一半。康和子将这份手稿赠予后来的传信部秘书长蒙蒂(Fillipo Maria Monti, 1675—1754),并由蒙蒂转交于梵蒂冈图书馆,编号Vat.Estr.Or. 5A(简称“BAV 5A”)[10]。

康和子自从回到罗马后就一直向多方请求出版自己的词典[11]。1736年,方济会士德埃伍拉(José Maria da Fonseca de Évora, 1690—1752)愿意出资帮助康和子采用木刻版的方式来刻印词典。但出版资金被刻字师盗走,出版一事就此中止。如今梵蒂冈图书馆还留存有词典前十七页刻印样本,编号Vat.Estr.Or. 5B。

除了现存的梵蒂冈手稿外,笔者在伦敦发现了年代较晚的五个抄本。其中两部藏于大不列颠与爱尔兰皇家亚洲学会图书馆(Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland),都是由小斯当东(George Thomas Staunton, 1781—1859)带回英国的。[12]另外三部藏于大英图书馆,抄写者和抄写时间都不详。[13]

这五份抄本中,只有RAS Box 2抄本上标注了时间1745年及手稿的所属者——阿德欧达托神父(P. Adeodato)[14]。其他四个抄本上均没有标注时间、所有者和抄写者信息。但是笔者经过对比之后可以判断,其他这四个抄本都完成于19世纪。[15]

三、 手稿BAV 5A描述

BAV 4和BAV 5A同为作者手稿,其内容和形式几乎完全一样。虽然BAV 4的完成时间稍早,但是BAV 5A保存更为完好,内容更为完整,是作者最满意的一份稿本。有鉴于此,本文着重描写这部写本,下文的研究也都以此写本内容为基础。

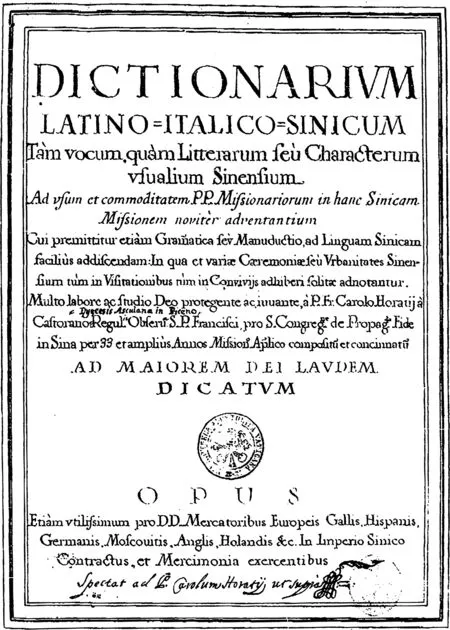

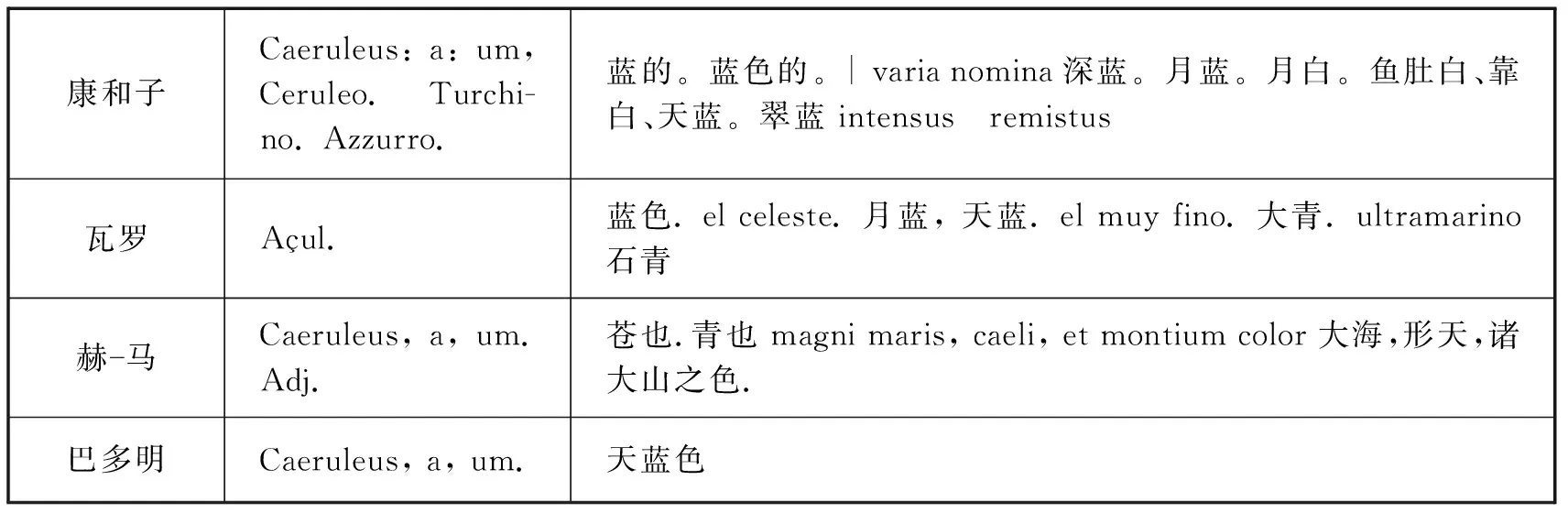

这部手稿大小为320毫米×240毫米×80毫米,共616叶,即1232页。手稿为红色皮制封皮,四边有烫金边框,四角装饰有烫金花瓶。内容分三个部分——《致读者》(Adlectoresmonita),《汉语语法学习手册》(ManuductioseuGrammaticaadlinguamSinicamaddiscendam,以下简称《语法》)和词典正文。其中,《致读者》和《语法》部分为欧洲纸,其拉丁文字和汉字均为康和子手迹。词典部分为中国宣纸,拉丁文为康和子所写,汉字以第585页为界分别出自两个中国人之手,字体工整、清晰。手稿末尾有一段作者亲笔的文字说明: 该手稿一半从1734年1月到8月由康和子在从中国回欧洲的途中完成,另一半于1736年5月20日在罗马的阿拉切利修院完成。鉴于没有任何记录显示在他回欧洲的船上有中国人同行,可以推测,该手稿的汉字应是康和子在回欧洲之前就请中国人誊写完毕的,他在船上补充上了词典的西文部分,回到欧洲后他自己又誊写了拉丁文的《致读者》和《语法》。 封面页(见图1)译文如下:

既有汉字又有其发音的拉意汉词典,为初到中国的传教士所用,之前附有《汉语语法学习手册》,其中有关于中国人典礼、聚会的礼仪和习俗介绍,在天主的保护和帮助下,由来自阿斯科利皮切诺省的方济会士卡洛·奥拉齐·卡斯托拉诺神父辛勤而作,他为传信部在中国传教33年,该词典为了主更伟大的荣光,也为了方便在中国经商的欧洲商人,如法国人、西班牙人、德国人、莫斯科人、英国人、荷兰人等所用。

图1 “BAV 5A”手稿封面页

词典的第一部分《致读者》(pp.3-15)主要介绍了词典的编纂过程、目的及使用方法,重点介绍了词典所采用的由他独创的罗马化拼音方案。该方案主要以拉丁语正字法为基础,代替了当时通行的葡萄牙语正字法、西班牙语正字法和法语正字法。康和子认为,拉丁语是欧洲各国通用语,以拉丁语发音和拼写规则为汉字注音,能得到最广泛的应用,如此可以一改当时各种拼写方案并行的不便,实现注音系统的统一。但是事实上他所谓的拉丁语正字法依据的是教会式拉丁语发音,也就是当时的意大利语发音规则,例如“这”字被标注为“ce”,c的发音为[tʃ];“热”字被标注为“ge”,g的发音为[],等等。这种拼写方法在当时并不流行,因为其他方案流传已久,应用广泛,已经有了深厚的基础,而他的词典在传抄的过程中,拼音方案也被替换了。

第二部分《语法》(pp.17-103)以拉丁语语法的“八种词类”为框架,介绍当时明清官话的语音、名词、代词、形容词、动词、数词、副词、连词、介词,除此之外还介绍了时间、计量单位、礼貌用语等生活用语。

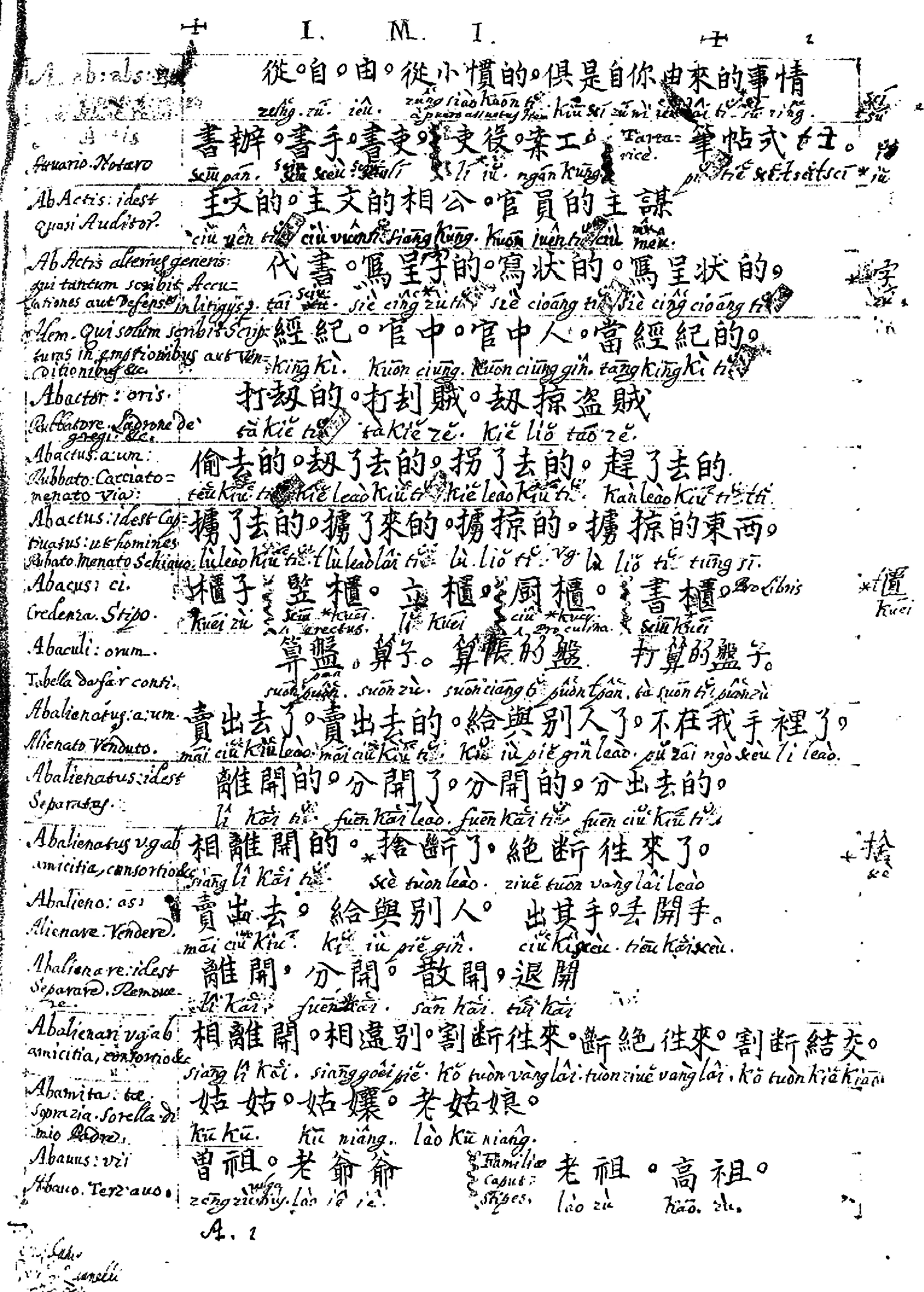

图2 手稿“BAV 5A”词典部分首页

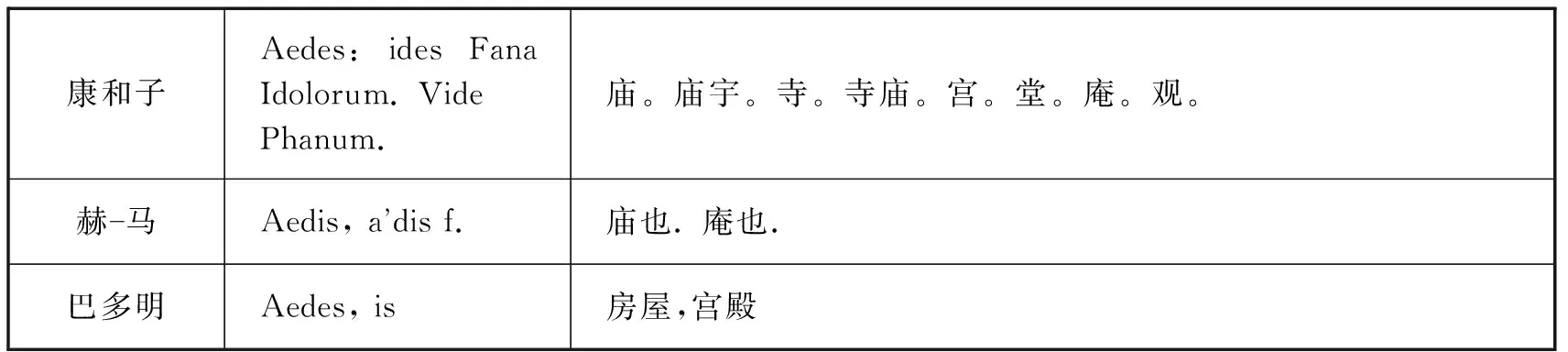

第三部分是词典部分(pp.1-1099)。如图2所示,每页为一个有十八行、两列的表格,一行即一个词条。左边窄列是拉丁语、意大利语条目,上一行字体较大的是拉丁语词,以A到Z的字母顺序排列,下行较小的是意大利语对译词;右边宽列是条目的汉语对译词,上行为汉字,下行是汉字的罗马化注音。

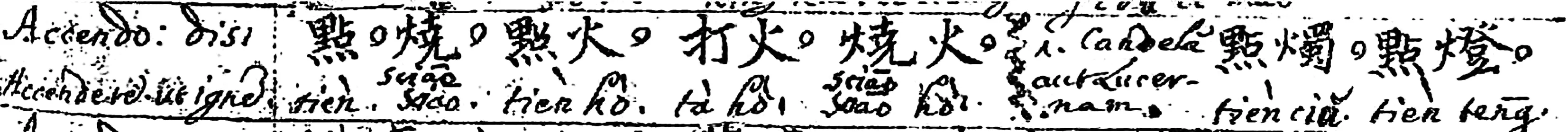

条目中的不同义项或特殊词组被一条竖波浪线分割开。“^”符号用来替代条目词,以节省空间。如图3所示,竖波浪线之前的“点”“烧”“点火”等是词目Accendo的本义,波浪竖线之后是拉丁文词组: ^ candelam aut lucernam(点蜡烛或点灯)。

图3 词条Accendo(点燃)

有时,作者会加上一些与词条有关的文化注解,比如在图4中,右边三行拉丁文注释就提到了《易经》:“题为《易经》的中国经典中有很多关于算命和占卜的内容。”[16]

图4 词条Sors(命运)

词典中会出现作者亲手添加的汉字。总体来说,康和子的汉字笔画清晰,字形规范,但偶尔也会出现错误,比较严重的错误如图5所示,Pontificale一词当时在传教士文献中常出现的对译词是“教化皇的”,而作者却贴住原文改写成了“教花皇的”。

图5 词条Pontificale(教宗的)

词典中的汉语属于口语而非书面语。译词通常为多音节词或词组,有时也会出现口语风格的例句,如:“有什么好处不归于天主归并与己”(p.76),“这个事情是我手里成的你归了与别人了”(p.79),等等。

从注音来看,康和子词典所描述的是以南京地区方言为基础的明清官话,但有时也会标注北方官话发音,如图2中,“烧”字下有两个读音,上一行为sciao,sci组合发[ʃ]音,下一行为siao,词首s为[s]音。可见当时在北方地区官话仍以南京方言为基础,但北方方言发音也在逐渐流行。

四、 《拉意汉词典》的学术价值

自从15世纪西班牙传教士在菲律宾遇到讲漳州话的华裔群体起,传教士就开始了外汉词语手册的编纂。16世纪80代年耶稣会罗明坚(Michele Ruggieri, 1543—1607)、利玛窦(Matteo Ricci, 1552—1610)进入中国大陆,再到17、18世纪,西班牙道明会、意大利方济会、法国耶稣会等各个国家、修会的传教士纷纷来华传教,而编纂、传抄、更新各类辞书的工作从未中断,辞书的规模越来越大,质量也越来越高。[17]

现存最早的欧汉(官话)词典是罗明坚和利玛窦编纂的《葡华词典》,作于1583年到1588年间(该词典的详细研究见Yang Fu-mian 2001)。荷兰传教士赫尔尼乌斯(Justus Heurinius, 1578—1651)在印尼的巴达维亚(今天的雅加达)华人区传教时,编写了一部《拉荷汉词典》(DictionariumChinense,hocest,LinguaBelgicajuxtaAlphabetiordinem, &Latine&MandarinicequoqueexplicatiChinensiumcharacters, 1628)。(Kuiper 2005;译文见杨慧玲 2012)多明我会传教士瓦罗,又译万济国(Francisco Varo, 1627—1687)编有葡萄牙语《话语官话词典》(VocabulariodaLengoaMandarina,1670),以及该词典的西语版本(VocabulariodelaLenguaMandarina, 1680)[18]。与康和子同时代的耶稣会士赫仓壁(Julien-Placide Hervieu, 1671—1746)和马若瑟(Joseph-Henri de Prémare S.J., 1666—1757)在澳门也编纂了一部《拉汉词典》(Vocabulariumlatino-sinicumadusumMissionariorumSocietatisJesu, 1728)[19],为中国修士学习拉丁语所用。几乎在同一时期,耶稣会士巴多明(Dominique Parrenin, 1665—1741)在北京为学习拉丁语的中国学生编纂了一部《拉汉词典》(PetriDanetiiLexiconLatinum,Siniceconversum)[20]。

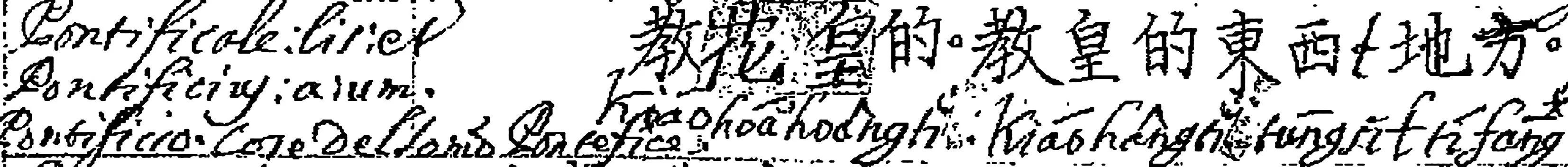

如将以上词典的基本特征和康和子词典进行对比,可以更直观地看出康和子词典的一些特点,详见表1:

表1

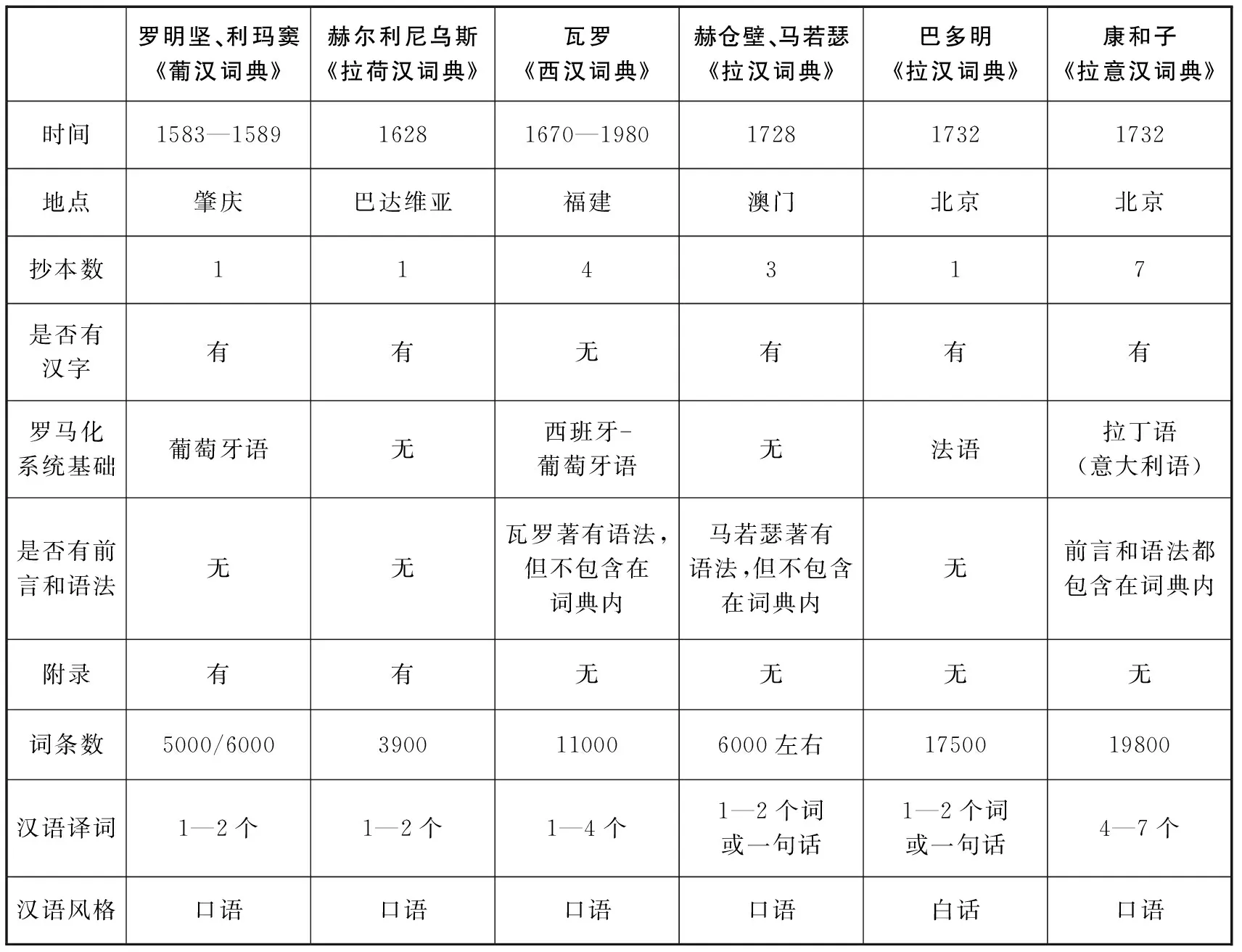

首先,从规模上来说,康和子词典是从西方传教士入华至18世纪中期以来规模最庞大的外汉词典,拥有词条近1.98万条,远多于其他词典。每个词条内,康和子词典的汉语对译词也是最多的。我们将康和子词典、瓦罗词典和马若瑟词典中的一些词条进行对比可以看出,康和子词典的汉语对译词平均为4—7个,明显多于罗明坚-利玛窦、赫尔利尼乌斯、巴多明、赫仓壁-马若瑟等词典的1—2个,如表2所示:

表2

康和子Aedes: ides Fana Idolorum. Vide Phanum.庙。庙宇。寺。寺庙。宫。堂。庵。观。赫马Aedis, adis f. 庙也. 庵也.巴多明Aedes, is房屋,宫殿

第二,从形式上来说,康和子词典最为完备。所有汉语词都有汉字,且所有汉字下都标有罗马化注音,而瓦罗词典完全没有汉字,巴多明、赫仓壁-马若瑟词典没有或仅有个别汉字有罗马注音。康和子词典有一共一百多页的前言和汉语语法,瓦罗和赫仓壁-马若瑟都著有汉语语法,但并未见其将语法与词典合并成为完整的语言学习工具书。

第三,从内容上来说,康和子词典借鉴了前人成果。康氏词典内容非常丰富,词汇涵盖社会生活的方方面面,涉及西方语言中的各类专有名词,如地名、机构名、学科名等。明末传教士来华,将西方文化用汉语介绍到中国,他们创制了新的词汇,或为原词义增添了新的意义,丰富了汉语言。康和子词典中不少词汇的翻译来自前辈传教士的汉语著作。以地名为例,康和子的词典中地名大多采用了利玛窦《坤舆万国全图》和艾儒略(Giulio Aleni, 1582—1639)《职方外纪》的译法。[21]对于西方特有事物和概念的翻译,康和子所采用的对译词大多与瓦罗的《西汉词典》一脉相承,如“性学、性理”(Philosophia)、“国子监”(Universitas)、“公院”(Seminaria)、“通鉴、纲鉴”(Annales)、“长人”(Gigas)、“天文”(mathematica),等等。[22]

第四,从影响上来说,康和子词典在外汉词典手稿中抄本最多。抄本数量是反映词典影响力的重要依据,在汉外词典手稿中,叶尊孝的《汉字西译》抄本数量最多,据迪乌尼森统计达到23部(Theunissen 1943)。而在外汉词典中,康和子词典抄本以五部之多位居榜首。值得一提的是,这五部中有三部抄本都伴有一部笔迹相同、装帧相同、字迹相同的叶尊孝的汉拉词典《汉字西译》抄本,这可以说明,这两部词典在19世纪前后常以“拉汉汉拉词典”的形式被成套传抄和流传。

康和子词典质量优良,内容丰富,体例完整,代表了明清传教士入华一百多年来传教士外汉词典发展的高峰。但是该词典仍有明显的缺点。首先,篇幅过大,内容过于繁复,不便复制和传播。其次,如果词典的使用者被定位为欧洲人,那么拉汉词典的功用应是帮助欧洲人“产出”汉语词句,因此应当包含相当数量的例句或语法说明,以体现词汇在句中的用法,但是该词典缺乏这些内容,除非读者已经十分熟练地掌握了汉语的句法规则,否则无法通过该词典说出和写出正确的句子。第三,作者的罗马化拼音方案太过特殊,无法得到推广。

值得注意的是,与他同时期的由法国耶稣会士所编的拉汉词典也都显示出很高的水平,并各具特点: 赫仓壁-马若瑟词典延续了马若瑟《汉语札记》中优美的书面白话文风,译词不求多,但求传神;巴多明词典词条多,翻译准确,短句丰富。为何在1730年前后,拉汉大部头词典集中出现?从18世纪起,中国和西方的经济、文化交流无论是深度还是广度都与两百年前传教士初入中国大陆时不可同日而语;汉语语法、辞书、句集等著作越来越丰富,为传教士汉语水平的提高提供了极大方便;传教士汉语神学、科学、文学著作中创制的汉语新词的不断积累,这些都为传教士编纂大型外汉词典提供了可能。

16、17世纪的词典多为西汉、葡汉词典,而与康和子同时期的这几部大型外汉词典皆是以拉丁语为媒介的。18世纪以后,来华的欧洲人身份越来越多样,词典的编纂也试图能尽量满足更多人的需求,而拉丁语作为欧洲学术通用语最能发挥此作用。后来,康和子的拉意汉词典被抄写者删去意大利文,只保留拉丁文,可见康氏词典选择使用拉丁文符合时代需求,与前辈的西汉、葡汉词典相比,得到了更为广泛的流传。

五、 结语

康和子词典是16到18世纪规模最大,内容最丰富,抄本最多,质量上乘的传教士外汉词典,虽有繁复、不便等缺点,但仍代表百年传教士汉学发展成果之积累,也是一部集合中西语言、知识、思想的语料库,值得从文献学、语法学、翻译学、音韵学等诸多角度展开更为细致的研究。

对于传教士词典手稿的研究,笔者认为应将外汉和汉外词典区别对待,因为二者的编纂方法、用途、功能、影响都有所不同。在传教士汉外词典领域,杨慧玲以叶尊孝《汉字西译》、马礼逊《汉英词典》为轴,将汉外词典的传承关系梳理出了一条谱系。而在外汉词典领域,国内、外学界仍无专门通论。虽已有罗明坚、利玛窦《葡华词典》和瓦罗《西汉词典》被整理出版,但是上文所举的巴多明、马若瑟拉汉词典都还没有专门研究。希望本文能以康和子词典为例,为更多外汉词典写本研究抛砖引玉。

附注

[1] 意大利学界对康和子研究最早,其中以达仁利(Francesco D’Arelli)教授的研究最为深入,其论文(D’Arelli 1997)中有一部分是对康和子词典手稿Vat.Estr.Or. 4外观和内容的介绍。笔者在罗马智慧大学的意大利语博士论文[《康和子(1673—1755)拉意汉词典研究》]是国内外首部对康和子词典手稿版本流传、成书过程、各部分内容、体例特点的方面的专题研究。(Li 2015)关于康和子词典的汉语语法的版本和内容,参见Li(2017)。关于康和子来华经历及汉学著作概览,参见李慧(2017)。

[2] 1721年,教宗特使嘉乐来华,为缓和矛盾,嘉乐在宣布教皇谕旨时附加了八条变通的办法,史称“八项准许”,例如允许教友家中供奉祖宗牌位,但牌位上只许写先考、先妣姓名,两旁加注天主教孝敬父母的道理,准许中国对于亡人的非宗教性质的社会礼节等。1733年,新任北京主教令教徒遵守“八项准许”,方济会传教士对此无法容忍,遂决定派最了解中国语言和典籍的康和子回罗马说明情况。康和子在若干手稿、书信中都描述过他与耶稣会在“礼仪之争”中的来龙去脉及他回到罗马的过程。详见其手稿BAV.,Vat.Lat. 12849, f. 249,以及他的自传。(Da Castorano 1759)德国学者柯兰妮(Von Collani 2016)以耶稣会士的记述为基础对这段历史有所研究。

[3] 康和子将他每次的访问都记录在日记里,日记手稿现藏于那不勒斯国立图书馆(BNVEN, Ms. XI B 73, ff. 178r-198r)。手稿已经转写并刊出。(Di Fiore 1989)

[4] 关于这部作品的研究和全文转写见达仁利的博士论文(D’Arelli 1996)。论文的精华部分已发表(D’Arelli 1997)。

[5] 卡尔代礼诺(Cesare Calderino Mirani)是16世纪意大利维罗纳的语文学家、词典学家。康和子在《拉意汉词典》前言《致读者》(BAV,Vat.Estr.Or. 5,Adlectoresmonita)中提到他参考的是《卡尔代礼诺词典》(Calderino)的词条,但是并未指明确切版本。据笔者考证,康和子参考的是1588年版。

[6] 作者并未指明他所参考的词典的具体名称、作者和年代。(BAV,Vat.Estr.Or. 5a,Adlectoresmonita, pp.3-7.)

[7] BAV,Vat.Estr.Or. 5A,Adlectoresmonita, p.9.

[8] 康和子在词典手稿的前言《致读者》(BAV,Vat.Estr.Or. 5,Adlectoresmonita, pp.3-15.)中详细记述了他编纂词典的过程。《致读者》手稿已由笔者转写,参见Li(2015)232-245。

[9] 陈善策生平参见费赖之(1995)。

[10] 该手稿封面背面贴有蒙蒂手书字条,说明该词典的来历。

[11] 康和子分别于1735年1月和1736年1月两次写信给当时的教宗克雷芒十二世,恳请他帮助出版词典手稿。书信的稿抄本藏于那不勒斯国立图书馆,共五卷本,标题DeRebusSinicis, 72, 6; 71, ff. 21-22; ff. 33-34。

[12] 这两部的藏书号分别为: 1. GTS, Box 1,Latin-ChineseDictionary(=RAS Box 1);2. GTS, Box 2,Latin-ChineseDictionary(=RAS Box 2)。

[13] 在大英图书馆的这三部写本的藏书号分别为1.Eur.Mss. 27;2.Eur.Mss. 28;3.Add23621。

[14] 此人或为意大利籍奥斯定会士皮德罗·德欧达托(Pietro Adeodato, ca. 1756—1822),由传信部派至中国,于1785年作为钟表师和机械师为乾隆服务。

[15] 关于这些抄本的外观描述及其对比分析,详见笔者博士论文第二章(Li 2015)74-83。

[16] 拉丁文转写: sortibus et divinationibus plenus est Liber classicus Sinicus appellatur i King易經。

[17] 《考狄书目》(Cordier 1904—1924)中提供了十分丰富的传教士辞书写本的信息,但是编排较为零散。德国学者迪乌尼森根据多部图书馆和档案馆的手稿目录编写了1550—1800年间传教士辞书写本索引。(Theunissen 1943)

[18] 该词典手稿已由当代汉语言学家柯蔚南(Coblin 2006)转写并添加了汉字和索引。

[19] 该词典有三个抄本,分别在巴黎耶稣会档案馆,斯德哥尔摩和纽约。(Cordier 1904—1924)

[20] 该词典手稿藏于格拉斯哥大学图书馆,编号: MS Hunter 392(U. 2. 12)。其完整标题为PetriDanetiiLexiconLatinum,Siniceconversum,inusumGymnasiiPekinensis,aR.P.DominicoParreninoS.J.,missionarioPekinensi,etBayerodedicatum。

[21] 如: 厄日多(Aegyptus),亚默利加(America),欧罗巴(Europa),热而马尼亚(Germania),意西巴尼亚(Hispania),印弟亚(India),意大理亚/义大利亚(Italia),如得亚(Giudea),等等。关于利玛窦和艾儒略的西方地名汉译,意大利学者保罗(De Troia 2004,2007)曾做过详细研究。

[22] 利玛窦、艾儒略常采用直接音译的翻译方法,如: 加诺搦斯(canon), 落日加(logica), 玛德玛第加(mathematica), 斐录所费加(philosophia), 费西加(physica),勒铎理加(rhetorica),陡录日亚(theologia)等。而瓦罗、康和子时代的词典倾向于摒弃音译而采用意译或音译结合的方案。对于以上几个例词,康和子的翻译为性理/格物穷理之学(philosophia)、性学/体察物性之学(physica)、文法/学文(rhetorica)、超性学/天珠事体之道理(theologia)、大学/国子监(universitas)。