论“吐蕃”的辞书注音*

——兼与朱宏一先生商榷

南小民 张华娜 张照涵

一、 分歧

“吐蕃”一词的读音分歧在学界持续已久,对立的观点涉及吐蕃的语源、吐蕃读音依据、吐蕃词语性质等方面,主要表现为对以下几个焦点问题的探讨:

(一) “吐蕃”读音的语源依据是什么?

(二) 元代汉文献里的“土波”能否证明吐蕃就读“吐bō”?

谭英华(1947)较早提出:“元代至元十七年,学士王磐撰帝师《发思巴行状》曰:‘拨思发帝师,乃土波国人也’。《百丈清规》、《书史会要》亦同以‘土波’代‘吐蕃’……波、播、蕃互通之例甚明。”此后萧蒂岩(1983)、常凤玄(1989)、朱宏一(2001)、谢仁友(2003)等都曾提及此论据,以证明“吐bō”论正确无疑。

张济川(2000)以“土波”起源路径不明而不采信该论,指出所谓“土波”恐怕不是汉语,吐蕃的“蕃”不会读“波”。姚大力(2013)则提到元王恽的话:“古于阗,今曰鄂端……回纥,今回回;身毒,印度;土蕃,土波”,分析王恽此语表明元代“吐蕃”并未改读为“土波”;因汉地直到蒙元时才听蒙古人称吐蕃töböd,故有王恽“(古)吐蕃、(今)土波”之说。姚文还提到元代藏文《红史》以thu-hyen音译《唐书·吐蕃传》中的“吐蕃”,更证明元代吐蕃不读“土波”。

(三) “图伯特/土伯特/Töböd”等名称能否作为“吐蕃”读音依据?

19世纪初,法国汉学教授雷慕沙最早据满清称西藏为“图伯特”改读“吐蕃”为“吐波”。任乃强(1934)、牙含章(1980)、金文明(2001)等均认同此论,并有所发展。如任文说“蒙古、土耳其、波斯、印度、缅甸人皆称之图伯特(Tubot),阿拉伯人曰第伯特(Tebot),欧美人曰底伯特(Tibet),皆吐蕃之转音也”;金文则强调“清史中所载西藏的旧译名土伯特和图伯特是验证‘吐蕃’古音的可靠资料”。

姚远(1987)强调“吐蕃与图伯特等并无对音;只在对音问题上作文章难有出路”。路易·巴赞(1992)、祁振纲(1996)、郑张尚芳(2006)、姚大力(2013)等均反对将吐蕃读音与“图伯特/Töböd/Töpät”等突厥语系读音挂钩。所不同的是路易·巴赞构建了突厥语Töpät/Töpüt等与“吐蕃”的语音关联,说“Töpät/Töpüt意指吐蕃,是Töpän的复数形式;汉文吐蕃在7世纪初就发Töpän一类的音”。祁振纲说土伯特四部实为蒙古四部,吐蕃不能音转为土伯特。郑张尚芳查证突厥语Töpü有高冈之意,故设想Tüp-bon对音“吐蕃”意指“高地苯”。姚大力则设想汉文吐蕃可能源于粟特文Tupun拼读。

纵观“吐bō”论与“吐fān”论的争鸣,诸学者各圆其说,精彩纷呈,但大都猜想多而实证乏。我们虽对上述吐fān论某些论据不完全赞同,但窃以为“吐bō”论观点全不成立。如牙含章先生声称“蕃”字有补过切、孚袁切两读,但《广韵》中“补过切”实只是“番”的一种读法,并非“蕃”之注音;再如“吐bō”论所谓“吐蕃”源于突厥语/土伯特等,均属对音联想而无实据。其实,据历史文献实证,与其说“吐蕃”源于突厥语,不如说与吐谷浑有关。试看《太平寰宇记》[2]:“叠州,大业末陷入吐蕃,唐武德二年复置叠州。”《新唐书》:“武德六年(623年)四月己酉,吐蕃陷芳州。”我们知道,大业是隋炀帝年号,武德是唐高祖年号;叠州、芳州是隋唐与吐谷浑交界的羁縻州,均在今甘南藏族自治州;隋末唐初藏族吐蕃政权远没到今甘肃,其于贞观八年即634年才首次遣使唐朝为汉人所知。故此芳州事件《资治通鉴》另记为:“武德六年吐谷浑寇芳州。”可见早在bod政权首次通使唐朝之前,汉地已在用“吐蕃”简称吐谷浑[3]了;“吐蕃”实为汉人所创他称词,自然读tǔfān。有人会问: 上述记载是否可靠?因古代史官修前朝史志,军国大事均照搬前朝皇帝实录或起居注一类,相关时间地点等名称不敢也不会篡改;且此芳州事件载于《唐书》开篇《高祖本纪》,犹如报刊头版头条,岂容讹误!至于后来“吐蕃”怎么阴差阳错转指bod政权并将错就错约定俗成,导致吐谷浑另简称“吐浑、蕃浑”[4]等,我们将另文探讨。

二、 商榷

《辞书研究》2017年第2期发表了朱宏一先生评析《汉字源流精解字典》的一篇论文(以下简称《评析》),文中提及郑张尚芳(2006)的观点: 吐蕃的“蕃”属于歌部字,据古音构拟,歌部字唐代读ɑ,元代才读o;贾岛唐诗中吐蕃的“蕃”以元韵字入韵,可见唐人读“吐蕃”元韵平声,今音tǔfān。但朱先生显然反对此观点,对《汉字源流精解字典》注“吐蕃”音为tǔbō表示赞赏,评价该辞书没有采纳郑张尚芳先生的观点是审慎而稳妥的;并从古代藏汉文对照材料、对现当代藏族人语音的调查、普通话地名审音“名从主人”原则等论据出发,认为可充分证明“吐蕃”只能读tǔbō。

基于我们对“吐蕃”读音的认知与朱先生并不一致,故愿借学术期刊就其主要论据与朱先生做一商榷,以期抛砖引玉,就教于方家。

(一) 古代藏汉对照材料里“吐蕃”的“蕃”对音藏文bod吗?

《评析》文中,朱先生提出: 古代藏汉对照材料,包括吐蕃王朝碑刻《恩兰·达扎路恭纪功碑》(763年)、敦煌石室藏汉对照文书(787年)、《唐蕃会盟碑》(823年),其中“吐蕃”的“蕃”对应的转写都是bod。这些古代藏汉对照材料反映了当时的实际读音。

bod作为古藏族地方政权的自称,在唐代与“吐蕃”多数情况下确实意义相对应,但二者语音是否也对应呢?探讨此问题时,有一个重要的历史背景不能忽略,即南北朝以来,中原王朝逐渐形成了一种蕃、汉对举的传统并广泛通行,其中“汉”可代表中原中央政权,并非单指汉族;“蕃”泛指中原王朝周边民族地方政权或族群,并非单指某少数民族,更不是单指“吐蕃”。就唐朝而言,朝廷内外有蕃汉官,军队有蕃汉兵,蕃汉对称而又都是唐朝官兵的称谓,适蕃的唐朝公主称汉家公主;“吐蕃”初为吐谷浑蕃国的简称,西域各族和藏族吐蕃政权先后称之“西蕃”[5],后突厥地处塞北称之“北蕃”;唐太宗对诸州县是皇帝,对诸蕃则以“天可汗”自居。朱先生所提《唐蕃会盟碑》现存于拉萨大昭寺前,碑上的汉文,唐朝有6处异称为“汉”与吐蕃的异称“蕃”并称[6],如“蕃汉并于将军谷交马”等。在唐代“蕃汉对举”的传统语境下,该碑上“蕃”字按今音应读fān,很难说其对音藏文bod;汉文“吐蕃”与bod应是一种意译关系而非音译关系。

需要指出的是,朱先生所提《恩兰·达扎路恭纪功碑》现存于布达拉宫前,碑文均为藏文,并非藏汉文对照;而上述那些真正的藏汉文对照材料,也只能说明唐代bod的意义相当于汉文“吐蕃”,仅此而已,并不能反映“吐蕃”的实际读音。吐蕃的“蕃”入韵的古代诗歌进一步印证其与bod并无对音关系,唐及以后,历朝皆然。试看:

(宋、金)耶律楚材[7]《德新先生惠然见寄佳制二十韵和而谢之》

著书归至颐,议论探深源。藉藉名虽重,区区席不温。

家贫谒鲁肃,国难避王敦。北鄙来云内,西边退吐蕃。

(元)张养浩《双调·沉醉东风·蔬圃莲池药》

郭子仪功威吐蕃,李太白书骇南蛮。

房玄龄经济才、尉敬德英雄汉,魏徵般敢言直谏。

(明)陈琏《瞿塘歌》

白盐与赤甲,万仞明朝暾。长江贯其中,水出非一源。

其南通越巂,其西来吐蕃。浩浩纳众流,浊浪声豗喧[8]。

(清)单隆周《秋怀十四》

沐国当年阃外尊,煌煌带砺誓书存。

波摧万骑传榆水,桴卧千城压吐蕃[9]。

以上诸诗中入韵的“蕃”大都读平水韵元韵带[n]尾音;韵脚“蕃”都不能读bō,自然不会与bod对音。

(二) “蕃”入韵古诗能作为确定“吐蕃”读音的根据吗?

《评析》文说:“‘吐蕃’的‘蕃’为什么在仅有的几首诗中读fān,已有学者详为解疑,此不赘。”(按:“仅有几首”说法不准确,由上列古诗可见: 自唐至清,时间越千年,历朝“蕃”韵皆有,不是仅几首,有的朝代更多)。那么“已有学者”就“蕃”入韵古诗读fān(又不作为确定“吐蕃”读音的根据)做了哪些“解疑”?该“解疑”成立吗?

《评析》文多次引用并支持谢仁友(2003)的观点,且谢先生确曾于《中国语文》刊文对吐蕃的“蕃”入韵古诗读fān详为解疑,影响很大;我们以谢文为例试做探讨。我们归纳谢文解疑要点如下: (1) 承认吐蕃的“蕃”在《广韵》中只收元韵fān音,在唐诗元曲韵脚中是押元韵;但强调“蕃”字也有非元韵读音,如地名“蕃县”中“蕃”读若“婆”;李时珍《本草纲目》:“薄荷……孙思邈《千金方》作蕃荷”,谢先生因此说“蕃”字音“婆/bō”是个方音,唐代吐蕃可两读。(2) 尽管吐蕃可两读,但诗、词、曲押韵又都据官修韵书,故读书人赋诗对元韵字不敢越雷池半步,否则会有科举落第危险,故韵文中看到吐蕃的“蕃”押元韵不足为奇/据。(3) 基于藏族一贯自称bod,且今天仍有汉人读吐蕃为tǔbō,故吐蕃当注音tǔbō。谢文此论环环相扣,颇为缜密,但其核心观点(即唐代吐蕃可两读)并不成立,故其最终的“吐bō论”结论也不成立。理由如下: (1) 谢文所说“蕃”的方音来自明代“薄荷”与唐代“蕃荷”的异形对音,所得“蕃”字音bō的结论并不可靠。譬如今所谓华表,汉代写为桓表[10];今广东番禺,宋代或作婆鱼[11]。那么能从古今对音中得出“桓”应注huá、“婆”应音pān的结论吗?显然不可,它们何以音近而讹倒可探讨。(2) 谢文所说“蕃”的地名音来自东汉蕃县,但蕃县到隋开皇六年(586年)已改为滕县,唐宋因之[12];即该地名音唐代已消亡,最多被史注家偶尔提及。(3) 即便偶被提及,谢文所谓“蕃”的方音、地名音均与吐蕃义无关。(4) 唐代吐蕃无论初指吐谷浑还是转指bod,均为专名,专名要求专音,不容两读,否则难以交际语用。(5) 从音韵史而言,谢文个别提法不够准确: ① 唐代科举诗赋固受限于官韵,但不至于如谢文所说“对元韵字不敢越雷池半步”;相反,士子们对官韵不合语感的限韵据理力争,致唐朝官韵始兴“同用”。如元韵本不与魂、痕韵押韵,但唐朝科举诗赋中元韵可与魂、痕韵同用押韵,甚至越出同用限制与桓韵通押。[13]② 唐以后历朝官韵书仅限诗韵,不限词、曲用韵;且诗、词、曲用韵各成音系,不尽相同。[14]如谢文所提元曲韵脚字“蕃、蛮、汉”在《广韵》分属元、删、寒韵部,互不押韵,但在元代曲韵书《中原音韵》中它们都归并为寒山韵而押韵。故谢文所谓“词、曲押韵都据官修韵书”“‘(吐)蕃’在元曲韵脚中押元韵”的说法有待商榷。

综上可见,朱先生所提已有学者的“解疑”似不成立: (1) 在唐代,“吐蕃”两读既不必然发生也不可能存在;吐蕃的“蕃”本只有[n]尾音并入韵于历朝韵文,不存在士子们迫于科举压力而放弃“蕃”之他音的情况。(2) 之所以没有吐蕃的“蕃”读bō入韵,非因科举官韵所限(如不受科举官韵限制的元曲中“吐蕃”入韵就不读tǔbō),而是因为历史上人们口中并不曾有吐蕃tǔbō的读音。清末美国外交官柔克义的调查恰可验证我们的观点,他曾深入中国腹地记录了清代汉民对川边、甘边藏族人的几种称呼: T‘u-fan、Fan-min、Fan-tzǔ等,均带fan音,[15]没有tǔbō音。(3) 吐蕃的“蕃”无论在律诗中读元韵,还是在元曲中读寒山韵,反映的都是其带[n]尾的真实语音,因而能作为确定“吐蕃”读音的根据。

(三) 对当代藏族人的语音调查能反映“吐蕃”的历史真实读音吗?

《评析》文说: 藏学家任乃强1929年赴西康向藏族人调查“吐蕃”的“蕃”的读音,藏族人回答是“播”(按: 查相关文献原典,藏族人回答的实际内容为“娶了唐朝公主的古藏族王国的名称是‘播’”); 谢仁友2003年先后请教在京的藏族博士、教授各一位,都认为“吐蕃”毫无疑问应读tǔbō。

因“吐蕃”名称事关藏族,所以请教当代藏族同胞对“吐蕃”的读音,似乎确有些参考作用。但需注意,藏族从未自称过“吐蕃”;“吐蕃”是上千年的汉语历史词而非藏语本有词。这是基本史实,却往往被学者们在讨论“吐蕃”读音时忽略。以此史实为前提,试想,问询当代个别藏族人能真实反映“吐蕃”的历史读音吗?窃以为应打上问号。

其实,要探索“吐蕃”在千年历史中的真实语音,与其问询当代藏族人,不如向古代藏族人留下的藏文史籍求取。经过梳理,我们发现: (1) 古代藏文史籍中对汉文吐蕃的对译,除了朱先生所提bod外,宋以后还出现一系列双音节[n]尾藏文拼读;(2) 历史上汉文吐蕃[n]尾语音被藏族人接受,并以音译方式屡次进入藏文史籍,形成了上述系列[n]尾藏文拼读,这主要与宋朝编撰的《唐书》有关。

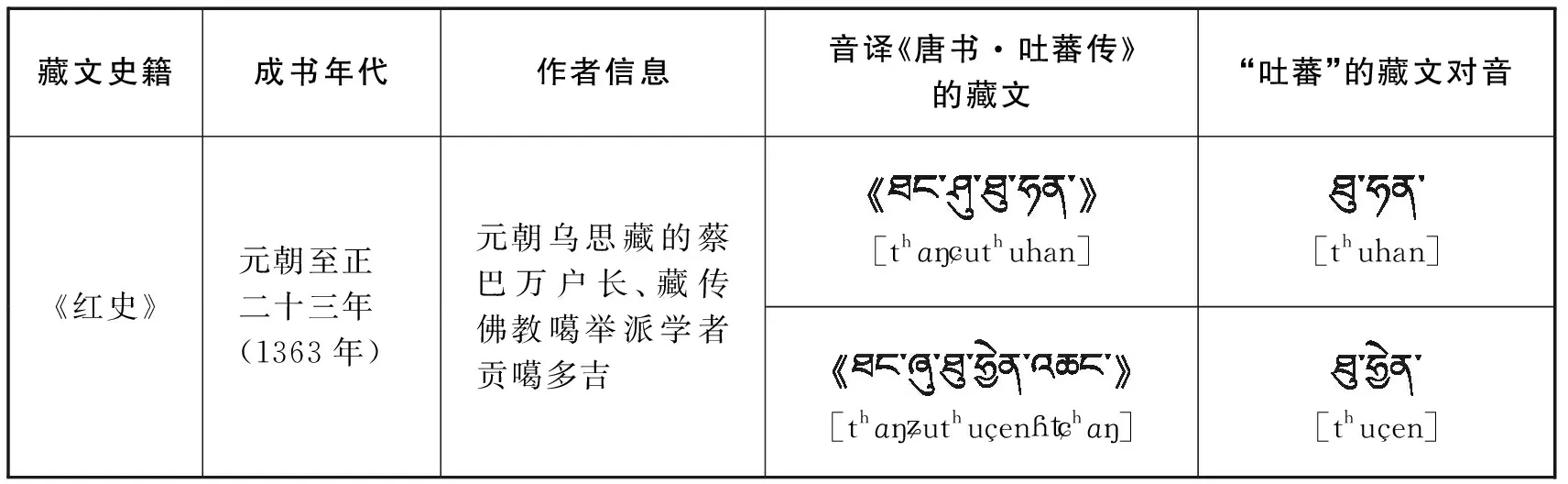

元世祖忽必烈时,官方先后在凉州和临洮(帝师八思巴在那里建有临洮寺,作为由西藏赴京的交通站)建立译场,专门翻译藏、汉等各族经典。在临洮译场,汉族译师胡降祖与藏族译师仁钦扎国师合作[16],首次把前朝宋祁、欧阳修编撰的汉文《唐书》译为藏文并刊行于世。因出自帝师、国师亲自参与的权威译场,加之《唐书》对吐蕃史料保存甚多,藏译本很快引起藏族史家注意;藏族《红史》最早把藏译本《唐书·吐蕃传》的内容予以摘抄;为提高史料来源信度,《红史》中专门说明《唐书》藏译过程,并以直接译音方式保留《唐书·吐蕃传》书名的汉文发音,强调有关唐蕃史实“详见《唐书·吐蕃传》”。其后,藏史著作中明确表示引用《唐书·吐蕃传》的还有藏文《汉藏史集》《西藏王统记》等。详见表1相关信息(藏文注国际音标[17]):

表1

(续表)

藏文这种拼音文字利于保留古音,其历史音译可让我们一窥古代汉文“吐蕃”的真实发音。表1“吐蕃”所对译藏文,无论元代、明代,抑或现代《白史》,都是从音译汉文《唐书·吐蕃传》而来,故其读音同近。尽管其中个别藏文拼写不尽相同,但就用[n]尾音节对音吐蕃的“蕃”而言,它们毫无二致。可见,吐蕃的“蕃”历来本读[n]尾音;朱先生前述当代个别藏族人读“吐蕃”tǔbō,应是受某些错误发音潮流的影响。

(四) 对“吐蕃”注音能否遵循普通话地名审音“名从主人”原则?

《评析》文根据普通话异读词审音原则“凡地名某字在历史上有某种特殊念法而现在本地音和它相合的,一概‘名从主人’,不加改动”,强调:“吐蕃”是唐代藏族政权的名称,古藏族族名,也是古地名,可参照此审音原则进行规范。因此,“吐蕃”只能读tǔbō。

“因藏族自称bod,所以‘吐蕃’作为古地名参照‘名从主人’原则就只能读tǔbō”,此论乍听有理,实难妥善确证。(1) 名从主人的内涵,就其本质而言必定是“主人”在历史上首先主张并经常使用属于自己的这个特殊名称,然后才有别人或国家“从之”的结果。而藏族历史上并未主张并经常自称吐蕃,则吐蕃的审音、注音何来名从主人?其实真正名从主人的案例在唐代也有。如《旧唐书·回纥传》:“元和四年……可汗遣使改(回纥)为回鹘,义取回旋轻捷如鹘”,后唐朝“从之”并改称,但这类案例与吐蕃完全无关。(2) 名从主人原则审音的地名,地域内涵相对固定(县市一级),如番禺、台州。而吐蕃作为古地名,历史上其地域内涵变动不居;及至元朝郡县吐蕃之地,设置吐蕃等路宣慰使司、乌思藏宣慰使司等机构,还有了狭义的吐蕃。此背景下以名从主人原则审音吐蕃明显不妥。(3) 由前述“吐蕃”初指吐谷浑及藏文音译《唐书·吐蕃传》的情况看,按名从主人原则审音吐蕃也不符合历史事实。

胡明扬先生(1997)早就指出: 地名审音只审订了一部分县、市的名称,这就问题不少……“名从主人”必然导致字音繁化,不利于语音规范化,不利于推广普通话,和历史潮流背道而驰。我们认为,胡先生该意见也适用于“吐蕃”注音。

三、 结语

由以上讨论可见,循名从主人原则给“吐蕃”注音tǔbō不合史实也不可取。无论语源探讨、“蕃汉对举”传统还是“吐蕃”入韵的系列古诗,都说明吐蕃的“蕃”历史本真读音诚如郑张尚芳先生所言为[n]尾元韵,即今音fān。这是历史上元朝官方译场汉藏两族译师翻译《唐书·吐蕃传》时一致确认的,也是吕叔湘、丁声树等老一辈语言学家主编辞书时一致肯定的,建议《辞海》《现代汉语词典》等汉文辞书能够采纳。

以上是我们对“吐蕃”注音的商榷意见,诚望包括朱先生在内的专家学者们能就我们的拙见提出宝贵批评意见,以共同推进“吐蕃”的历史真实读音研究,尽快凝聚共识并了结吐蕃异读这一学界公案。

附注

[1] 1961年,田汉的话剧《文成公主》内部预演审查时,周恩来总理责成有关部门查证“吐蕃、乌斯藏”等西藏有关历史词的语源,牙含章先生最终受命进行考察论证,提交给总理的报告主张“吐蕃”读tǔbō,并推动话剧《文成公主》首次公开把“吐蕃”读tǔbō。见牙含章(1980)。

[2] 《太平寰宇记》采摭繁富,考据精核,广泛引用了历代史书、地志等资料计约两百种,且多注明出处,保留了大量珍贵的史料。作者乐史(930—1007)自南唐入仕宋朝,历任知州、三馆编修等职。见《光明日报》光明网。

[3] 吐谷浑立国于四世纪,治下有河湟汉人和白兰、党项诸羌。因同中原王朝关系密切,其上层社会长期通用汉文;属隋唐时西蕃之一。本文所引《太平寰宇记》《新唐书》“吐蕃”义指吐谷浑的语例,姚远(1988)早曾指出,只是其文章主旨与我们稍有不同,也未被学界注意。

[4] 唐史中简称吐谷浑为两字之例较多,如《旧唐书》之《白孝德传》“凡用兵破吐蕃、谷浑,勇也”;《郭元振传》:“今宜报钦陵云:‘国家非吝四镇,本置此以扼蕃国之要……必实无东侵意,则还汉吐浑诸部及青海故地,即俟斤部落亦还吐蕃’”;《天文下》:“今之西羌、吐蕃、蕃浑”等,这与汉语词双音化有关。

[5] 唐贞观年间,汉语里“西蕃”指西域各族,并不指“吐蕃”。如贞观九年,太宗问侍臣:“西蕃通来几时?……朕闻汉武帝时,为通西蕃,中国百姓死者大半”。见吴兢(唐).贞观政要.谢保成集校.北京: 中华书局,2003: 567。但到高宗、中宗朝,西蕃又指吐蕃。

[7] 耶律楚材(1190—1244),字晋卿,金朝契丹贵族;其家世代受汉文化和儒家思想熏陶,有读书知礼的家风。耶律楚材幼习汉籍,精通汉文。1215年,他开始被成吉思汗蒙古政权收编,但直到他去世很久,元朝还没正式建立,南宋也没灭亡,故说他是宋、金时期人。本文此处所引用诗歌,见耶律楚材《湛然居士文集》。

[8] 这里引用的元曲、明诗参看古诗文网,网址: http:∥so.gushiwen.org/。

[9] 此处清代诗歌见姚大力(2013)。

[10] “桓表”指古代用于表示王者纳谏或指路的木柱,后发展成一种装饰用的巨大石柱,又称“华表”,见《辞源》(合订本)“桓”字条。参孙常叙(1962)。

[11] 宋代文献记载“番禺音婆鱼,广州异名也”,见陈元靓(宋).事林广记·卷九.北京: 中华书局,1999。

[12] 据《山东通志》疆域志第三: 隋开皇六年(公元586年)改蕃县为滕县。自隋以后,经唐、宋、元、明、清各朝代,皆称滕县。来源: 中国滕州网。

[13] 唐朝以《切韵》为科举官韵,据唐封演《见闻记》:“《切韵》……先、仙、删、山之类分为别韵,属文之士共苦其苛细。国初,许敬宗等详议,以其韵窄,奏合而用之。”(许敬宗在高宗朝任礼部尚书管科举事)纵观唐代科举考试中及第者的诗赋,可见开元二年(714年)之前用韵与《广韵》所标“同用”差异很大;而开元五年(717年)之后用韵与“同用”规定几乎完全一致。故宋《广韵》所注“同用”当在唐朝开元五年就已确定并用于科举考试。在《登科记考补正》所列唐代优秀科举诗赋中,元和六年(811年)元韵越出同用限制和桓韵通押。参王兆鹏(2004)。

[14] 从《唐韵》到宋《广韵》《集韵》等,这些《切韵》系韵书属当时科举官韵。金人王文郁编《平水新刊韵略》,将《广韵》206韵归并为106韵,是为平水韵;因传统格律诗影响,平水韵元明以来深入人心,成为事实上官韵;清朝官韵《佩文诗韵》即采平水韵体系。因平水韵继承《广韵》韵系,明清以来严重脱离口语,如上平十三元韵由《广韵》的魂、痕韵字合并成,与口语韵感很不符,极易犯出韵,成为士子们科举赋诗最头痛的事,故有“该死十三元”怨言。但宋词、元曲用韵打破了《广韵》、平水韵韵系,更接近当时口语。参唐作藩(2002)。

[15] 参张济川(2000),英文出处: Roekhill W W.Tibet,AGeographiealThnolloiealandHistoriealSkatch,DerivedfromChinesesourees(JRAS, 1891)。

[16] 两位译师均与元朝帝师八思巴有来往,《八思巴全集》中提到胡降祖曾刻印佛经请八思巴撰文祝赞;另,仁钦扎喇嘛精通汉藏蒙三语,被忽必烈封为国师。参蔡巴·贡噶多吉(2002),达仓宗巴·班觉桑布(1986)。

[17] 藏文对应的国际音标参马学良(1991),周季文等(2006)。

[18] 1939年,精通汉文的法国藏学家巴考(Bacot)邀请游学印度的根敦群培帮助解读敦煌藏文写卷;合作中,受巴考影响,根敦群培才知道还有《唐书·吐蕃传》这样的汉史详细记载古代西藏。巴考曾将汉文《唐书·吐蕃传》完整译为英文。根敦群培后来得到这份英文译文,得以一窥古代吐蕃社会某些细节。根敦群培本人精通英文而不怎么通汉文(尽管他也有两位汉人朋友),他在《白史》中译“吐蕃”为[tu:phan]之音应来自巴考英译的《唐书·吐蕃传》。参南小民(2017)。

[19] 杨海莲曾说: 吐蕃一词“有些学者读作tǔbō,遍查藏传佛教典籍也找不到出处。可能学者们另有所本。所本在哪里,闻所未闻,见所未见”。参祁振纲(1996)。