保加利亚飞碟纪念碑 魔幻建筑的神秘往事

文+ 图+

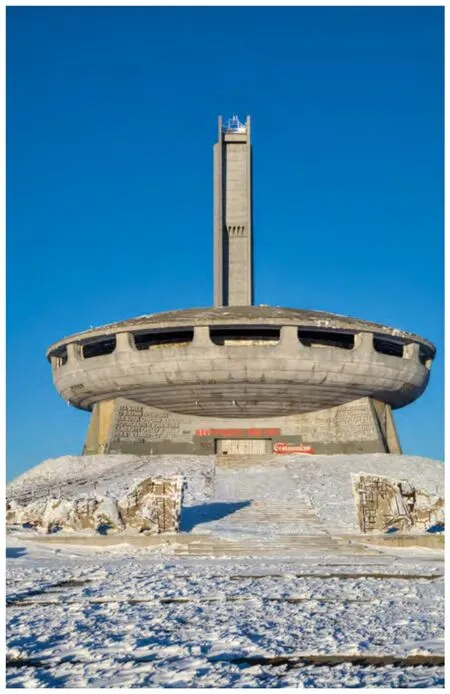

在保加利亚中部小城普希卡,隐藏着一处魔幻建筑,其外形神似巨型飞碟,矗立在辽阔无垠的巴尔干山脉上,但这个庞然大物并非外星人乘坐的UFO,而是“布兹卢达扎纪念碑”。或者,更形象地说,就是“飞碟纪念碑”。

从1981年建成以来,飞碟纪念碑主要作为保加利亚共产党领导人与外国政要会面的场所,也用于大型政治集会等活动,但随着1989年冷战铁幕的落下,前后只使用了8年的纪念碑就此沦为废墟,在高山酷寒气候和无情岁月的侵蚀下,日渐斑驳、倾圮,变得摇摇欲坠,成了犹如遗落在另一个星球的神秘物体……

保加利亚每个家庭都曾拜谒

保加利亚飞碟纪念碑位于该国巴尔干山脉中部的布兹卢达扎山(土耳其语意为“冰川”)山顶。在保加利亚的近代史上,这座山占有重要地位:1878年的俄土战争中,保加利亚与俄国勇士联手打败了土耳其人。1891年,一批社会主义者在该地区秘密组织了社会主义活动,创建了保加利亚社会民主党(即保加利亚共产党的前身)。

后来,为了纪念这些历史事件和保加利亚与前苏联的革命友谊关系,保加利亚共产党决定在山顶建立一座纪念碑。1974年1月23日,纪念碑开始兴建。受到当时流行的粗野主义建筑风格影响,纪念碑的钢筋混凝土表面有意突出了粗糙肌理的效果和结构体量的沉重感,总体上以夸张粗重的混凝土构件、不加修饰的结构和设施为形式特征。为了兴建这座建筑,人们还将布兹卢达扎山的山峰高度从1441米铲低到1432米,前后耗资高达3500万美元。

左右页图:飞碟纪念碑曾是保加利亚共产党的总部,外形酷似科幻大片中的UFO,是保加利亚社会主义时期最有代表性的建筑和遗产,充满了魔幻现实主义风格。

1981年8月23日,飞碟纪念碑正式建成开放,数千人聚集在保加利亚中部的布兹卢达扎山,时任保加利亚共产党第一书记的托多尔·日夫科夫俯视着潮水般的人群和遍布山坡的帐篷,微笑着宣布道:“光荣属于你们,共产党员,团结起来的农民,无党派人士,我们的同时代人,我们的朋友们!你们用行动让我们的党、民族和祖国,更有力量、更加辉煌也更加光荣!我在此宣布,布兹卢达扎纪念馆正式开馆!”

这座后来被称为“飞碟纪念碑”的布兹卢达扎纪念馆,集纪念设施、博物馆和仪式场所的功能于一身,它坐落在19世纪末迪米特·布拉戈耶夫及其追随者建立保加利亚共产党前身的地方,歌颂保加利亚爱国者抗击奥斯曼帝国和纳粹德国的英勇斗争。因此,在当年的保加利亚人心中,这个地方被赋予了神圣的色彩。

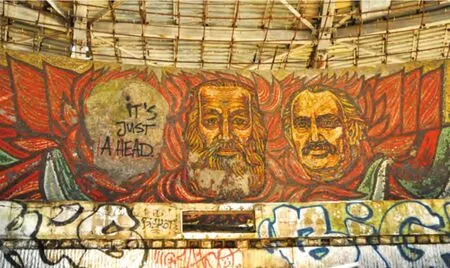

纪念碑由一个圆顶大厅和一个约70米的高塔组成,高塔顶部用两个6.5×12米的红色五角星作为装饰。纪念碑内,最大的大厅直径42米,高14.5米,总面积达550平方米,四周墙壁用马赛克画做装饰,描绘了保加利亚共产党为了实现社会主义而战斗的历史,墙壁上最显著的画像就是列宁和马克思。

当时,纪念馆开馆后的第一个周末,人们顶着炙热的阳光排队等候数小时,医生们各就各位,随时准备医治中暑的参观者。史料显示,布兹卢达扎纪念馆落成后的8年里,累计接待参观者大约300万人次,粗略计算,相当于保加利亚的每个家庭中都有人目睹过它的尊容。

末日美学的完美典型

飞碟纪念碑的建筑师乔治·斯托伊洛夫原本的计划,是打造一座让人们能够永远记住的“人民纪念碑”。因此,这座建筑没有使用国家征收的税款,而是全部通过捐款和发行纪念品,筹集了1400万保加利亚列弗(约合3500万美元)的资金。在为期7年的建设过程中,6000人参与施工,其中很多是志愿者。

后来,飞碟纪念碑确实被世人记住了,却是以一种不太让其建设者满意的方式——1989年东欧剧变后,这座建筑被迫关闭,警卫也在数年间撤离。很快,纪念碑就沦为小偷、破坏分子乃至城市探险者的目标,再加上风吹雨打和缺乏维护,这座一度充满荣光的纪念碑,变得越来越摇摇欲坠。

不过,直到现在,来到飞碟纪念碑遗迹的游客,仍会被这个年久失修的庞然大物所深深震撼。这不仅是因为整座建筑呈现出超现实的飞碟形状,让人有一种恍若天外来客的星际魔幻感,而且从藻井上悬挂着的巨大而精美的五角星徽章、色彩暗淡却仍不失漂亮的连廊壁画,到用混凝土浇筑的西里尔字母、早已破碎成片的横向长窗……这一切都被大自然的力量侵蚀得斑驳不堪,散发出强烈的末日美学气息。

从山下爬上纪念碑所在的山顶需要半个多小时,它的身后伫立着一座高达107米、顶部饰有红五角星的高塔,四周有无产阶级革命元素的雕塑和巨大的广场,这些有强烈的象征色彩的物品,在这荒芜的山顶上,营造出某种光怪陆离的美感,使周围聚集起浓烈的冷悚、边缘、神秘、郁暗、魅丽的气场。

由于时间的侵蚀,纪念碑外围的广场和雕塑都已受到破坏,“飞碟”内也只见一片荒凉,人们只能听着滴水声,嗅着停滞的空气,踏着满地破裂的玻璃、碎石,噼啪作响;内部也没有任何照明设施,无论是楼梯还是转角处,一点疑似鬼魂或是外星人的闪动,都足以把人吓得魂飞魄散……本来富丽堂皇的大礼堂,光是墙壁就动用近 60 位艺术家才完成镶嵌的马赛克瓷砖壁画等,如今都已变得面目全非。

据悉,每年都会有成千上万的各国游客和探险者来此观光、探险,甚至对很多人来说,这是他们来保加利亚的最主要理由。“无声又强烈的意愿告知着我,一定要带着相机去那个废弃的地方。”这是法国摄影师托马斯·乔瑞吐露的心声,他的《永恒之岛》让保加利亚的飞碟纪念碑首次出现在公众眼前,那些已破旧不堪、安静到底的影像,总能让人充满无限的想象,即便是它不在我们身边,即便那是别国的往事,但那种超现实的画面充满了无尽的诱惑,总能击中人类共同的深层神经,让人们能够与存储在荒芜和废弃里的灵魂对话。

从外表上看,飞碟纪念碑的每一面都散发着不可磨灭的美,它的外表看上去像是灰白扁圆的外围插了一支“香烛”,残破地屹立在大风呼呼吹着的山顶,即使在夏天也让人觉得寒气逼人,但纪念碑无时无刻不吸引着世界各地的摄影师前来朝圣,用镜头真实地记录最为震撼和珍贵的时刻。

也许,你不曾见到当年飞碟纪念碑建成时的模样,但是从这些斑驳的遗存中,你也可以感受到当年那“红旗漫卷西风”的感觉。此外,纪念碑的科幻造型,配上充满保加利亚历史传统元素的精美装饰,其整体风格至今惹人喜爱。

左右页图:如今,“飞碟”外围的广场和前面的雕塑都已破烂不堪,内部则一片荒凉,满地都是破裂的碎石和玻璃,还有掉落的天花板、锈蚀的钢结构……显得格外破落。

废墟成了一个国家的象征

“飞碟般的造型呼应了那个时代的流行主题——反叛。”主持设计纪念碑的乔治·斯托伊洛夫曾说道。在他看来,随着1956年赫鲁晓夫对斯大林展开批判运动,一波“去斯大林化”的浪潮席卷了苏联及其盟国,其影响涉及甚广,从政府决策到公共艺术等方方面面。在建筑领域,设计师们不再受制于刻板的传统风格,而是开动脑筋,从更远的地方寻找灵感。

这种建筑风格上的“反叛”和最终的成果——飞碟纪念碑,一度代表了人们对“永恒”的向往,但时代的变迁让它更多地成为一处供人凭吊而非庆祝的场所。如今,保加利亚共产党已经改组为保加利亚社会党,仍然是该国国内的一支重要政治力量。每年8月,保加利亚社会党都会在布兹卢达扎举行集会。

1992年以来,保加利亚社会党一直希望拿回纪念碑的所有权。2017年6月,社会党向政府提交了正式申请,但以7比12的投票结果遭驳回,政府的理由是“缺乏规划”。对此,保加利亚社会党的议员表达了将纪念碑“整旧如新”的愿望,但有关成本、融资方法、时间框架和未来用途的细节,在申请书中语焉不详。

左右页图:时代变迁让飞碟纪念碑成为一处供人凭吊的场所,虽已风光不再,但它所代表的那个时代独特的记忆依旧得以保留。

其实,社会党并非是唯一希望保护该纪念碑的组织。在保加利亚建筑师朵拉·伊万诺娃看来,只有当政治象征被搬进教科书,摆脱了政客们的控制,飞碟纪念碑才能长存于世。

她警告道:“布兹卢达扎需要保护,否则壁画会消失殆尽,屋顶会坍塌……这些都可能在10年内发生。”附近的卡赞勒克市的市长嘉丽娜·史托娃诺娃也有同感:“布兹卢达扎对我们是有价值的……是时候把它作为一座独特的纪念碑来纪念,是时候停止将它意识形态化了。”

然而,要将纪念碑恢复到上世纪80年代鼎盛状态却并不现实——这可能会引起持久的争论而无法落实。于是,提议者退而求其次,提出部分重建的计划,目的限定为阻止纪念碑遭到更严重的破坏,预算也限制在230万美元以内。即便如此,由于没有保加利亚当局的批准,修复工程仍无法开始——迄今为止,飞碟纪念碑仍然没有得到正式的“文化遗产”身份。

在这样的状况下,国际媒体带有猎奇色彩的报道,对纪念碑产生了积极意义。随着飞碟纪念碑在国际上的名气逐渐隆盛,决策者再也无法忽略它的存在了,诸如“世上最美丽的33个被遗弃的地方”之类的文章报道,都让保护它的呼声增长。

全世界对飞碟纪念碑的关注,使其价值和潜力日益凸显。伊万诺娃表示,她自己对这座纪念碑的兴趣始于在网上瞥见的“令人难以置信的图片”。她解释道:“图片不带偏见地展示建筑,没有历史的是是非非。布兹卢达扎如今的人气正促使保加利亚官方重新评价它——不仅是作为一个政治地标,而且是作为一件重要的文物,更何况它还是建筑大师的杰作。”