塔北隆起东部巴里英断裂的几何学与运动学特征

陈槚俊,王 峰,孙方源

[中国地质大学(北京) 能源学院,北京 100083]

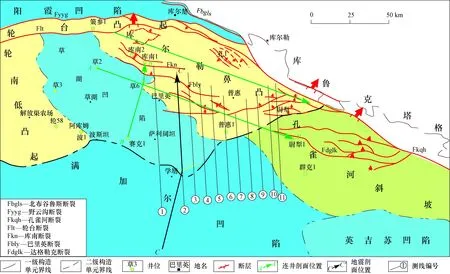

塔北隆起位于塔里木盆地北部,西接阿瓦提凹陷与柯坪隆起,向东以库尔勒-孔雀河断裂为界与库鲁克塔格断隆相连,南部以断裂或斜坡与北部坳陷毗邻,北部与库车坳陷相接,为夹持于库车坳陷与北部坳陷之间古生代发育定型、中新生代塌陷的残余古隆起[1-4]。

自1984年沙参2井钻探成功以来,先后在塔北隆起中部和西部发现了塔河、轮南、英买力等数个亿吨级的大中型油气田,油气主力产层为寒武系—中下奥陶统,储集空间以岩溶孔洞为主,古岩溶的形成改造对于下古生界储层发育及油气成藏具有十分重要的作用[5-8]。在塔北隆起东部,即草湖凹陷及库尔勒鼻凸,地震测网密度达到2 km×2 km,针对不同类型的圈闭和储集层位钻井近20口,除在草2井、草3井和草4井中见油气显示外,其他地方均未发现油气,与塔北隆起的中部和西部地区形成鲜明对比[9]。

前人研究表明,塔北古隆起经历了奥陶纪末期形成、志留纪—泥盆纪发育、石炭纪—三叠纪改造、侏罗纪—新近纪埋藏等复杂多期的演化过程[10-11]。在横向上,不同部位隆升活动的时间及活动强度具有较大差别,从而使古岩溶作用的强度、期次等也各不相同。巴里英断裂作为草湖凹陷与库尔勒鼻凸之间的边界断裂,巴里英断裂的几何学、运动学特征,对解析塔北古隆起东部与中、西部构造演化差异具有重要意义,可为各部位之间含油气差异的探讨提供理论依据。本文以断层相关褶皱理论为指导,基于解析地震剖面的基础上分析巴里英断裂的几何学特征,利用平衡剖面构造复原的方法研究其运动学特征。

1 区域地质背景

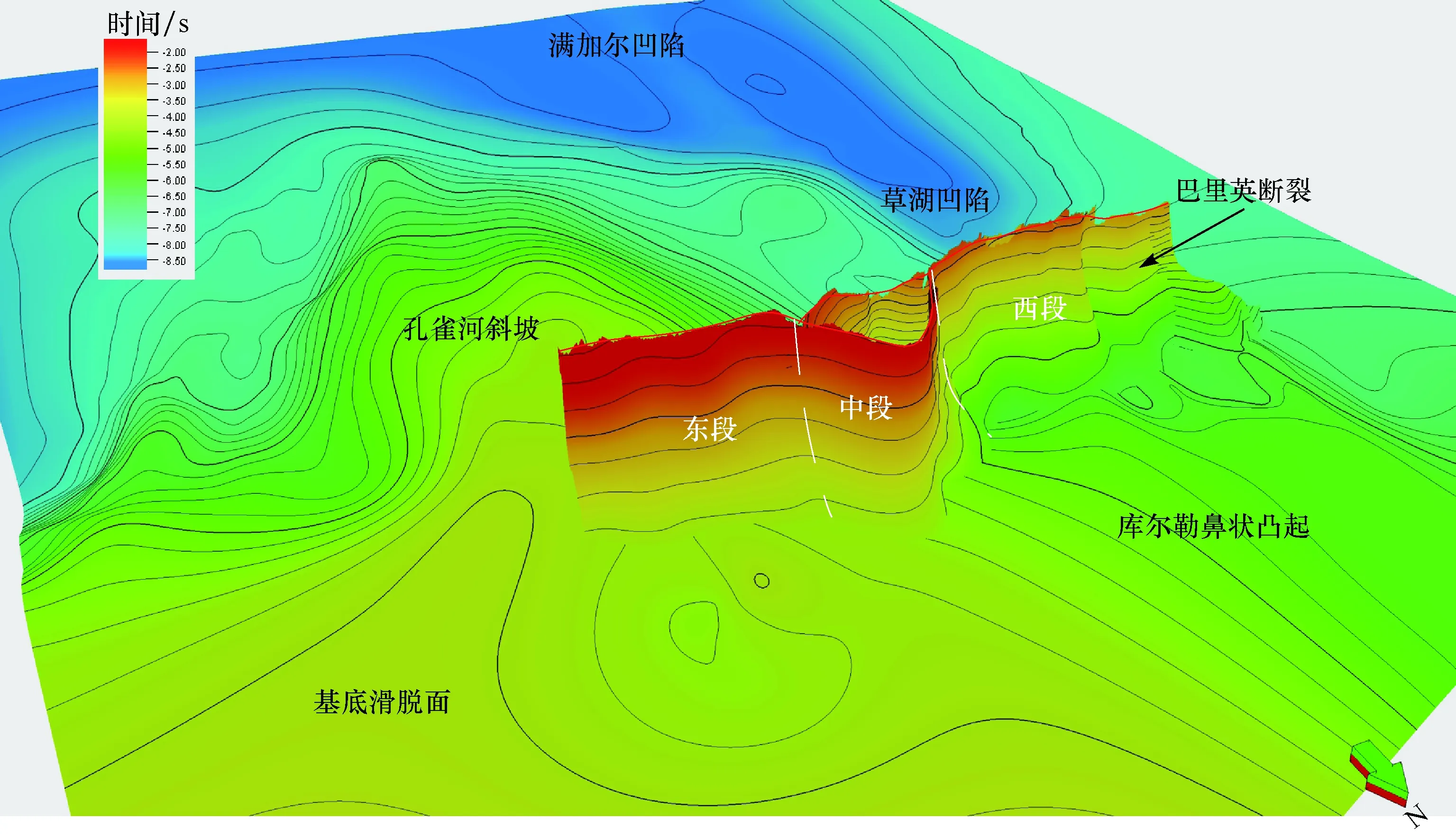

塔北隆起东部主要包括草湖凹陷、库尔勒鼻凸和孔雀河斜坡3个次级构造单元。草湖凹陷位于塔北隆起的中东段,东北以巴里英断裂为界与库尔勒鼻状凸起相邻,西接轮南低凸起,北以轮台断裂为界与轮台凸起相邻,南与北部坳陷的满加尔凹陷相接,是盆地内部的一个三级构造单元,面积约2.02×104km2(图1),其形成演化受塔里木板块南、北缘拉张、俯冲和碰撞拼贴作用的影响[12]。草湖凹陷中西部断裂较少,以发育石炭系地层超覆圈闭为特征,东部断裂构造多,发育有断鼻、断块、背斜及不整合等多种类型的圈闭。

库尔勒鼻状凸起位于塔北隆起东缘,向东与库鲁克塔格边缘隆起相连,向南以库南断裂、巴里英断裂、普惠断裂为界与草湖凹陷分割,是一个向西南倾伏的大型鼻状凸起(图1),面积约3 300 km2。

孔雀河斜坡是位于北部坳陷的一个二级构造单元,北依库鲁克塔格断隆和天山造山带相邻,南接阿尔金山造山带,面积约2.2×104km2,沉积厚度约为12 000 m。根据中生界展布形态及断裂发育特征,孔雀河斜坡可以划分为5个构造带,自北向南、从西向东依次为:库鲁克塔格山前构造带、尉犁鼻状构造带、孔雀河北部斜坡带、龙口背斜构造带和维马克-开屏背斜构造带[13]。

图1 研究区区域位置及地震测线分布Fig.1 Locations of the study area and seismic lines

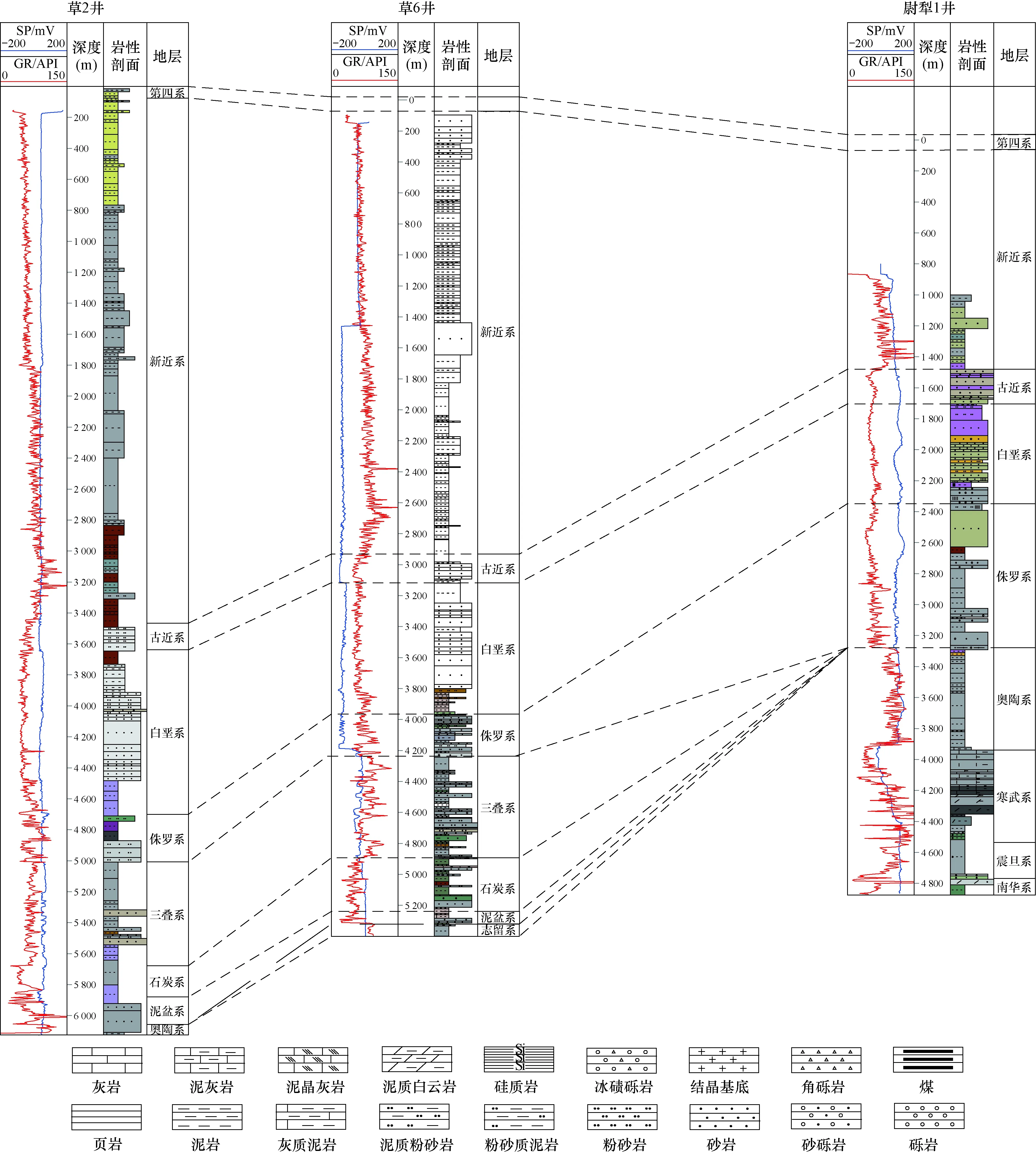

据最新钻井和地震资料解释及周缘1 ∶200 000区域地质填图成果,建立了草湖凹陷-库尔勒鼻凸的地层系统,并对研究区地层进行了连井对比(图2,图3)。草湖凹陷-库尔勒鼻凸的基底由元古界组成,在元古界变质岩基底之上沉积了震旦系、寒武系、奥陶系、志留系、泥盆系、石炭系、三叠系、侏罗系、白垩系,古近系、新近系和第四系,其中古生界为海相沉积地层,下古生界厚度达4 000~5 000 m,上古生界厚度为800~1 000 m;中-新生界为陆相沉积地层,沉积厚度3 500~4 000 m。受海西早期和晚期运动影响,全区缺失泥盆系下-中统、石炭系上统和二叠系。上泥盆统东河砂岩分布局限,仅在草湖凹陷的中西部发育,古生界和中生界各套地层均有不同程度剥蚀[14-16]。

图2 研究区东西向连井剖面(A—A′)(剖面位置见图1)Fig.2 EW-trending well-tie cross-section(A-A′)in the study area(see Fig.1 for its location)

图3 研究区南北向连井剖面(B—B′)(剖面位置见图1)Fig.3 SN-trending well-tie cross-section(B-B′)in the study area(see Fig.1 for its location)

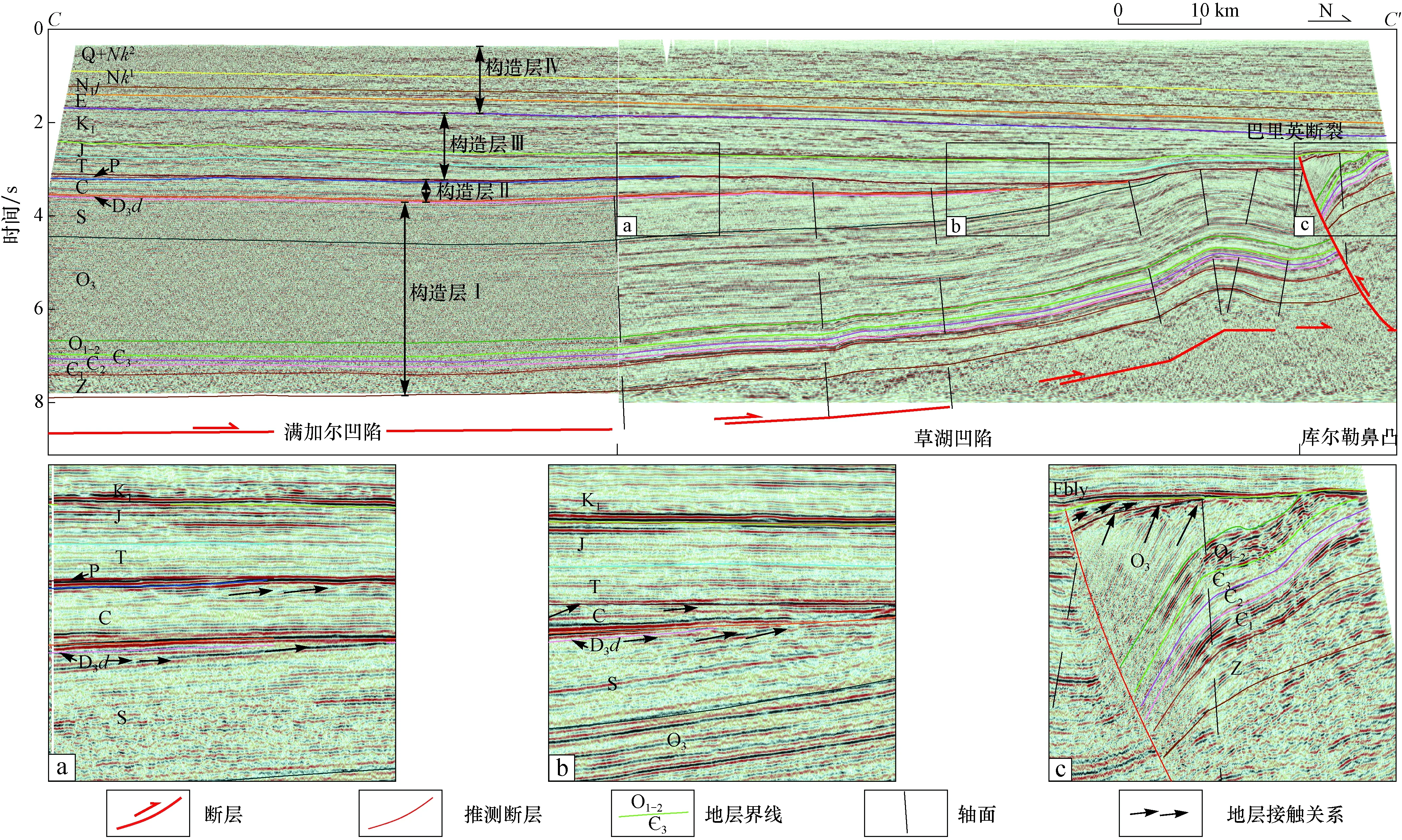

2 断裂几何学特征

过满加尔凹陷、草湖凹陷到库尔勒鼻状凸起的南北向地震剖面清楚地显示了塔北隆起东部的地层结构(图4)。构造变形在横向上呈现北强南弱的特征,在纵向上可以观察到变形强度也在自下而上逐渐减弱。古生界的构造变形最为显著,总体受控于基底滑脱层形成的大型断层转折褶皱,在草湖凹陷表现为一个南倾的斜坡,三叠系、侏罗系及白垩系在库尔勒鼻凸的南侧超覆减薄,新生界地层产状总体呈现为北倾,地层展布平稳。

在剖面北侧,库尔勒鼻凸南部发育的冲断断裂即为巴里英断裂,其断穿古生界、三叠系和侏罗系,被白垩系底界不整合面所覆盖。巴里英断裂上盘上奥陶统、志留系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系及侏罗系均遭受不同程度的剥蚀。在二维地震剖面上,巴里英断裂产状表现为上陡下缓,断裂底部可能收敛于基底滑脱层之中。

图4 过巴里英断裂地震剖面(剖面位置见图1)Fig.4 Seismic profile crossing Baliying fault(see Fig.1 for its location)a.志留系与上泥盆统的削截不整合、石炭系与三叠系的削截不整合;b.志留系与石炭系的削截不整合、泥盆系与石炭系的削截不整合;c.上奥陶 统与三叠系的削截不整合、白垩系底部削截不整合

对11条南北向过巴里英断裂二维地震测线进行解析,将解析出来的巴里英断裂组合,然后在Petrel软件中模拟其三维断裂形态,可以发现:基底滑脱层在研究区区域性分布,在满加尔凹陷和草湖凹陷较深,而在库尔勒鼻凸及孔雀河斜坡较浅,巴里英断裂收敛于基底滑脱层当中。在平面上,根据断裂的形态可以分为西、中、东3段,断裂的走向分别为北西西-南东东向、北东-南西向、北西-南东向。其中,巴里英断裂在西段断层的产状较缓,在东段断层的产状较陡。值得注意的是,在断裂的西部和中部,断裂系统由两个断片联合组成,在断裂的东部逐渐合并为一条断层(图5)。

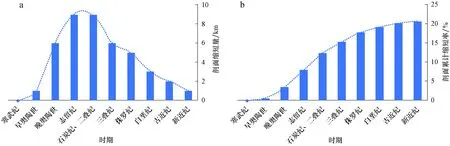

通过对巴里英断裂垂直断距和水平断距的统计(图6),巴里英断裂的形成与发育模式得到了证实:①水平断距(图6a)和垂直断距(图6b)在东西两段上都表现为“双钟形”,表明断裂在生长之初,沿西、东两段分别生长成核,随后两条独立的断裂连接形成现今的巴里英断裂;②断距在东西方向上存在明显的分段性:在西段断距较小,在东段断距较大,在西段和东段的中部都存在一个断裂活动的极大值;③不同层位的断距具有明显的分期性,震旦系、寒武系和奥陶系断距基本一致,三叠系断距明显小于古生界断距,表明断层主要的活动时期为两期,分别为:晚古生代(加里东晚期—海西期)与中生代(印支期和燕山期),且前者的活动强度要明显大于后者。

3 断裂运动学特征

图5 巴里英断裂三维立体图Fig.5 Three-dimensional stereogram of Baliying fault

震旦纪—早中奥陶世(图7a,b),塔北地区处于相对稳定的浅海碳酸盐岩台地或次深海盆地[15-16],地层近水平展布,沉积较稳定,未受较大构造运动影响,此时原始剖面长239.81 km。

晚奥陶世—志留纪(图7c,d),基底断裂沿先存前震旦系基底滑脱层由南向北传播,导致上奥陶统发生褶皱作用,顶部抬升地表,遭受剥蚀;志留纪末期,南北向挤压作用进一步加强,北部志留系发生抬升剥蚀,此时剖面长度为222.94 km,累计缩短量为16.87 km,累计缩短率为7.03%。

石炭纪—二叠纪(图7e),由于受到来自盆地北缘的挤压应力,北部地区产生一系列褶皱及逆冲断层,即巴里英断层形成,其将古生界断穿,使发生抬升,遭受剥蚀。此时,剖面长度为205.55 km,累计缩短量为34.26 km,累计缩短率为14.29%。

图7 过巴里英断裂地质剖面构造演化Fig.7 Tectonic evolution of the geological cross-section crossing Baliying faulta.奥陶系沉积前;b.上奥陶统沉积前;c.志留系沉积前;d.泥盆系沉积前;e.三叠系沉积前;f.侏罗系沉积前;g.白垩系沉积前;h.古近系沉积前;i.现今

图8 地震剖面构造演化缩短量(a)与缩短率统计(b)Fig.8 Statistics of the amount(a)and rate(b)of structural shortening on seismic cross-section

中生代(图7f,h),由于持续受到挤压应力的影响,导致库尔勒鼻凸持续但是比较缓慢地隆升。此时,三叠系遭受抬升并且发生剥蚀,侏罗系及白垩系超覆减薄;白垩纪末期,研究区全区遭受剥蚀夷平作用,形成区域性不整合面。此时,剖面的长度为192.9 km,累计缩短量为46.91 km,累计缩短率为19.56%。

新生代(图7i),研究区沉积较为稳定,在后期受到构造应力的影响,导致新生界发生轻微掀斜,形成现今的北倾产状。此时剖面的长度为190.27 km,累计缩短量为49.54 km,累计缩短率为20.66%。

通过对地质剖面C—C′构造演化过程中缩短量、缩短率相关统计(图8),可以发现:对研究区现今构造形态起到影响的时期较多,作用从大到小依次为石炭纪—二叠纪、志留纪、晚奥陶世及中生代。其中,二叠纪末,由于受到南天山洋关闭的影响,导致古生界发生大幅度挤压缩短。巴里英断裂在二叠纪末形成并且快速发展,进入中生代后不断调整,最终于新生代定型。

4 结论

1) 巴里英断裂在平面上,西端起于巴里英西北部,经过普惠,东端终止于尉犁的东部;在纵向上,断穿古生界、三叠系、侏罗系。断层倾向北东,产状上陡下缓,收敛于基底滑脱层,具有铲式逆断层的性质。

2) 巴里英断裂的断距在走向上存在明显的分段性:在西段断距较小,在东段断距较大;断距在走向上呈“双钟形”分布,表明断裂在生长之初,在西、东两段分别生长成核,随后两条独立的断裂逐渐连接成为一条断裂,从而在断裂中段表现为两条断裂叠置的状态。

3) 巴里英断裂形成于石炭纪—二叠纪,活动强度在二叠纪末达到顶峰,对其上盘古生界和中生界结构起到了重要控制作用;巴里英断裂断穿基底及古生界,导致上盘大部分古生界被剥蚀殆尽;中生代断裂继续发育,致使其北部三叠系、侏罗系发生剥蚀,白垩系发生轻微褶皱变形。巴里英断裂的形成与发展是草湖凹陷与库尔勒鼻状凸起地层结构产生差异的主要原因之一。