某电站业主营地场地裂缝成因分析

张 顺

(中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司,陕西 西安 710065)

地基稳定性问题包括地基承载力和地基变形两部分。若承载力不够,将可能引起地基变形过大,轻则使场地、建筑物出现裂缝,重则建筑物倾斜、倒塌,甚至地基剪损而发生滑动破坏,威胁建筑物正常使用及人民生命财产的安全[1-3]。

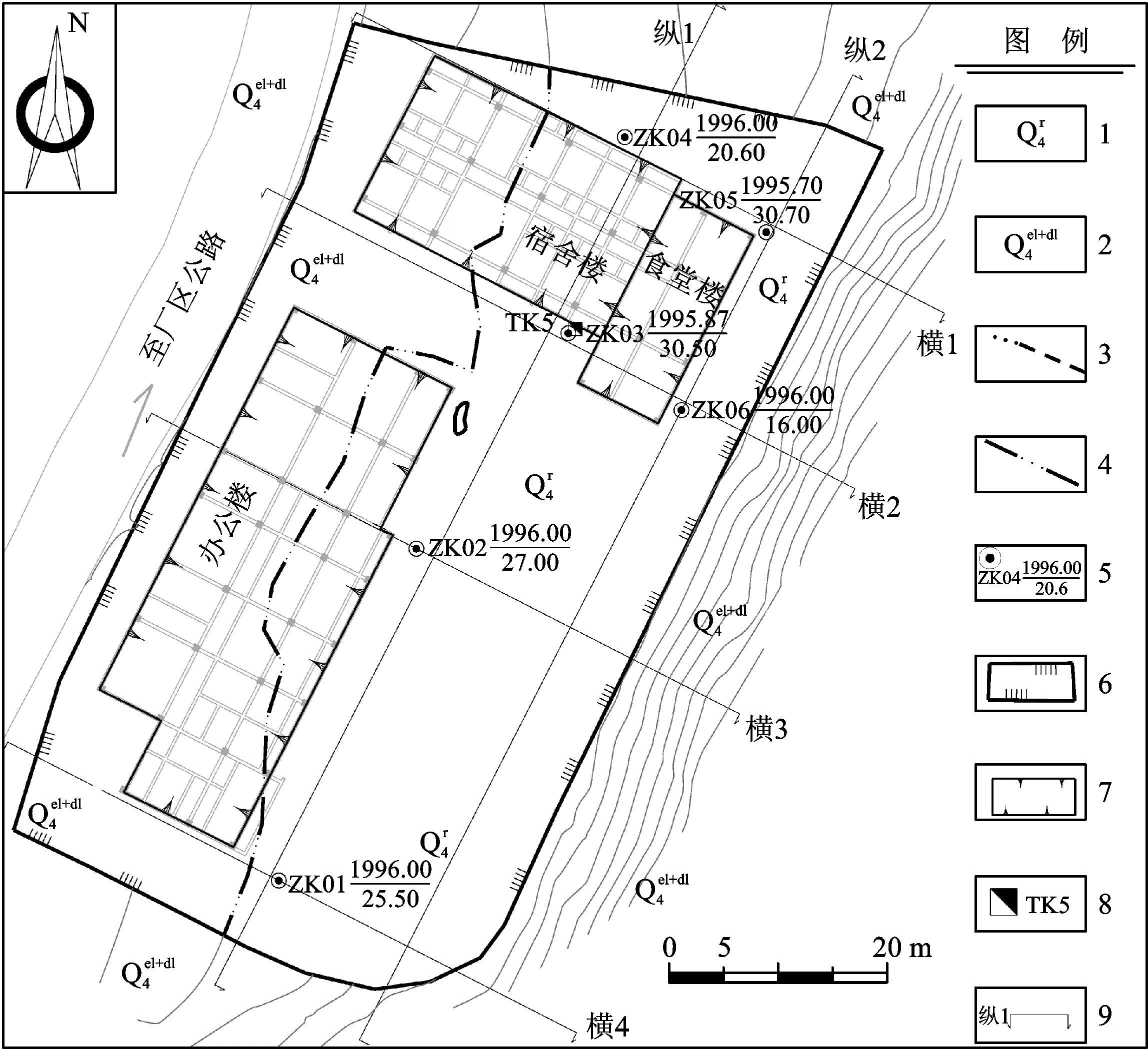

某电站业主营地位于临江斜坡上,占地约3 884 m2,主要建筑物有办公楼(4层),在场地的西南侧;生活楼(食堂处2层、宿舍处4层),在场地的东北侧,办公楼、宿舍楼均为现浇混凝土框架结构(图1)。工程基础采用柱下独立基础,并设有基础梁。持力层为碎石层,地基承载力特征值fak≥180 kPa;要求基础回填土应分层夯实回填,每次回填厚度≤30 cm。营地建成投入使用后,在办公楼和生活楼周围地面及楼体上产生了裂缝。

在全面收集营地岩土勘察资料、建筑物设计、地质灾害评估、地震、水文等资料的基础上,通过场地范围内的地质调查、钻孔岩芯、原位测试及取样试验,并通过数值计算工作,综合分析场地裂缝成因机制,并提出相应工程处理措施建议。

1 基本地质条件

1.1 地形地貌

营地位于斜坡上,天然地形较为平坦,高程在1 991~1 998.2 m,平均坡度4°~8.5°,总体呈西高东低趋势。场地设计地坪高程1 996 m,在办公楼东侧、生活楼中部至东侧挡墙的范围内,天然地形高程均<1 996 m,其中东侧墙部位天然高程最低,为1 991~1 992 m。

图1 营地工程地质平面图Fig.1 Plane map of camp engineering geology1.人工土;2.残坡积土;3.岩性分界线(虚线为推测);4.挖、填方分界线1 996 m高程;5.钻孔编号场地轮廓线、外挡墙;7.建筑物;8.探坑及其编号;9.剖面位置及其编号。

1.2 地层岩性

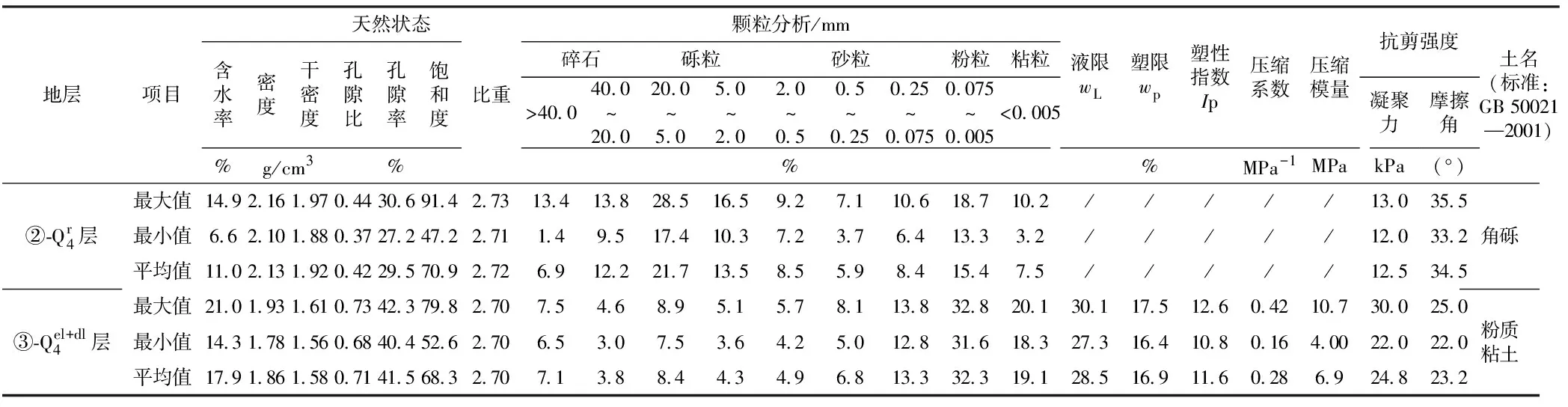

表1 营地部分土层物理力学性质参数统计汇总表Table 1 Statistical summary of physical and mechanical properties of some soil layers in camp

1.3 水文地质条件

场区内稳定地下水预计埋深60 m。勘察中有两处积水,其中坑槽TK5由于生活用水管破裂,导致挖掘中槽底不断积水;ZK05钻孔孔深1.4 m处也有积水,这由于厨房用水渗漏所致。

1.4 不良地质作用和地质灾害

根据地质调查,现工程区不良地质作用不发育。场地整体稳定性较好,未发生场地整体剪切破坏变形。

2 场地裂缝特征

2.1 办公楼区场地裂缝

办公楼区墙体外侧地面混凝土有沉降破坏现象。主要表现为办公楼四周角点柱体部位散水混凝土下沉、拉裂;侧墙部位主要为下沉,散水混凝土与楼体混凝土结构脱开1~2 cm;办公楼值班室门口混凝土台阶因地基下沉而错裂。办公楼东北大厅墙体装饰瓷砖发育两处裂缝,观测纸条历时一年均未被拉裂、错动,说明办公楼体及地基基本没有大的变形。

对地基来说,地基产生了不均匀沉降,不同部位沉降量不同。南端、西侧为原状土,北端、东侧为填方,北端沉降量大于南端,东侧沉降量大于西侧,因此,填方部分沉降大于挖方及原状土部分。

2.2 生活楼区场地裂缝

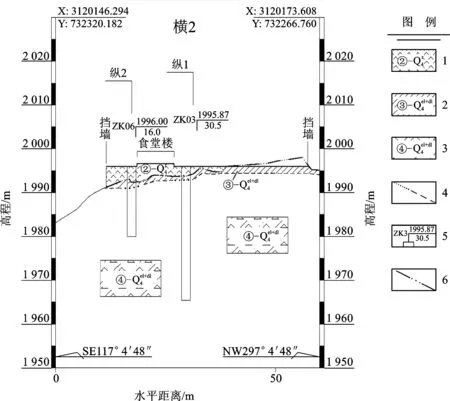

生活楼的沉降变形情况较办公楼区严重。填方部位大于挖方及原始地形,生活楼四周散水混凝土普遍下沉而产生沉降缝,其沉降量最大的部位为生活楼大门以东至食堂部位,最大沉降量可达15~20 cm(图3)。在一楼东侧至食堂部位,受地基沉降影响,装饰地板砖普遍翘起、错裂。

图3 生活楼区横2剖面图Fig.3 Cross-section of No.2 in living area1.角砾;2.粉质粘土;3.碎石;4.岩性分界线(虚线为推测);5.钻孔编号地基回填前地形线。

2.3 场地平面裂缝

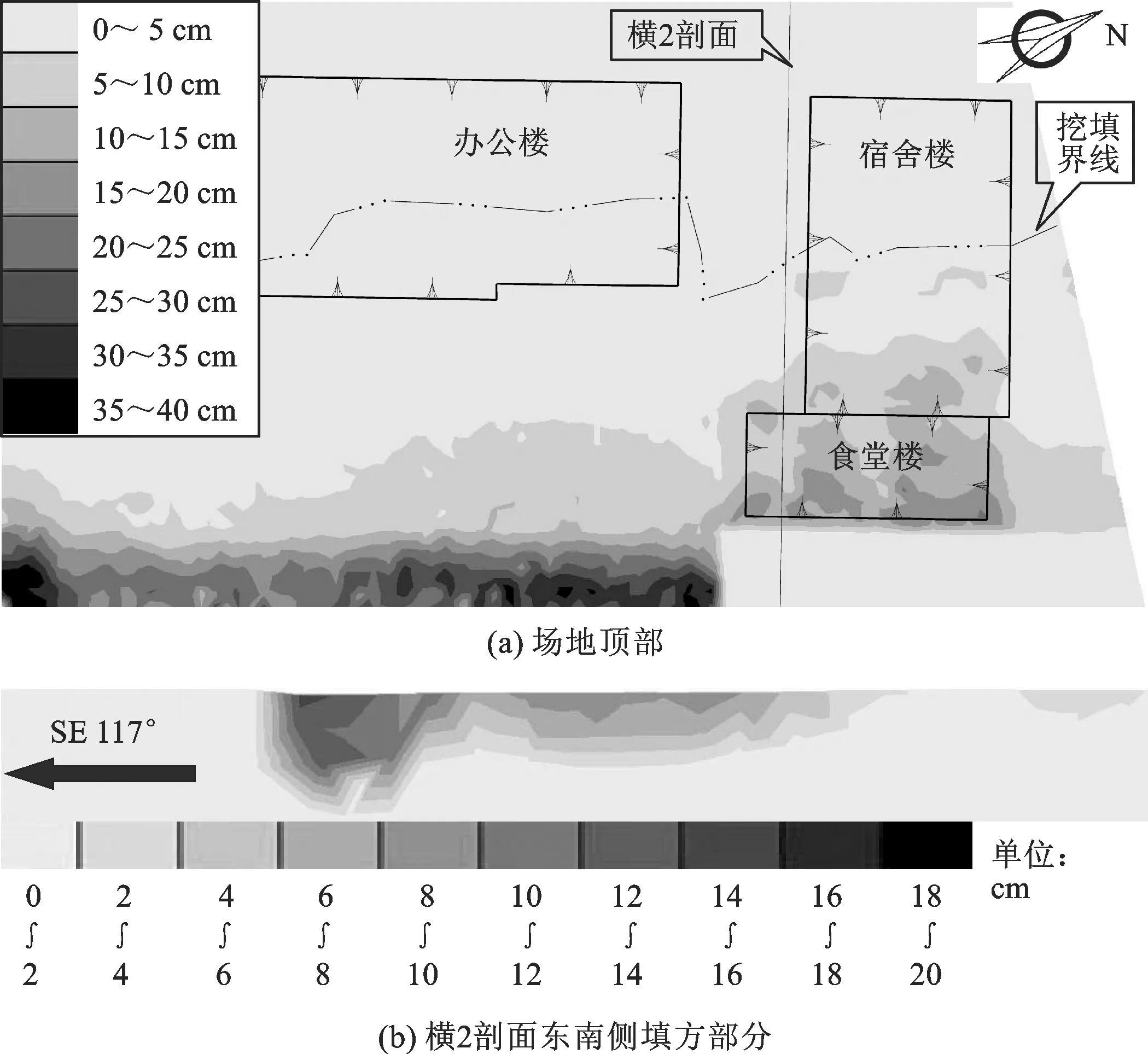

场地办公楼南端所处的部位基本没有变形,往北经办公楼至生活楼沉降变形越严重,沉降量由1~2 cm增至生活楼区的10~20 cm;场地西侧变形较轻微,即办公楼西侧墙、生活楼西端,其散水混凝土下沉与楼体混凝土脱开,产生的沉降缝宽1~3 cm,往东其沉降变形越来越严重,沉降量亦随之增大,生活楼中部沉降量10~20 cm,至东侧挡墙附近沉降量可达40 cm(图4)。

图4 食堂处部分梁与地基脱开Fig.4 The partial beam of the canteen removed from the foundation

场地食堂东侧挡墙附近沉降破坏较为严重,已进行了换填处理,挖除了变形破坏的回填角砾层,重新换填后形成的混凝土地坪,目前基本没有变形破坏现象。

3 试验研究

3.1 动力触探试验

② 层回填角砾:生活楼周围4个钻孔该层锤击数为0.67~5.25,生活楼中东部地层承载力特征值<150 kPa,变形模量<10 MPa。综合楼前钻孔ZK1、ZK2位置处锤击数在4.33~10.93间,可见综合楼附近该土层强度较明显大于生活楼处,承载力特征值为140~200 kPa,变形模量9~15 MPa。

③ 层粉质粘土:该层锤击数一般为1.25~5.29,承载力特征值为130~150 kPa。

④ 层碎石:该层锤击数一般为10.6~19.36,较深度部多>50击。承载力特征值为400 kPa,变形模量40~45 MPa。

3.2 土层试验

对②层回填角砾进行试验12组,现场测定含水量及密度,后又分别取扰动试样进行室内颗粒分析、抗剪和击实试验等。回填角砾干密度ρd为1.88~1.97 g/cm3,均值1.92 g/cm3;击实试验采用三层重型击实,最大干密度ρdmax在2.12~2.20 g/cm3,均值2.18 g/cm3,ρd/ρdmax在0.88左右,可见②层回填角砾密实度低,可压缩性强(表1)。

现场取③层粉质粘土不扰动土样8组进行了室内常规土分析。生活楼中东部土体呈硬塑—可塑状态,场地其它位置呈坚硬—硬塑状态。土体天然密度一般1.78~1.93 g/cm3,均值1.86 g/cm3,压缩模量0.16~0.42 MPa-1,均值0.28 MPa-1,具有中等压缩性(表1)。

4 场地裂缝成因机制

4.1 场地裂缝破坏类型

场地不同部位沉降量大小不一,变形破坏类型为不均匀沉降变形。

4.2 场地裂缝产生原因

办公楼、宿舍楼目前未发现上部结构由于地基承载力不足或不均匀沉降导致的不良地质现象,表明办公楼、宿舍楼房屋的地基基础稳定,无明显静载缺陷。说明建筑物柱下独立基础地基持力层为碎石,满足设计要求。

在办公楼东侧、生活楼中东部,沉降变形均为散水混凝土相对于柱体下沉,柱均没有变形。沉降变形主要发生在地梁下部地基土上。

首先回填角砾密实度低、结构松散,密实度未达到设计要求,在自重或上部混凝土结构等荷载作用下,产生土体压缩变形,地基与地梁脱开架空,进而引起上部部分墙体产生了破坏。

其次生活用水渗漏。生活用水渗漏致土层中含水量增大,增加了土体荷载,软化土中石质成分,降低土的强度和承载力,加剧了土层的沉降变形。场地中综合楼东部回填角砾强度较明显大于生活楼中东部,沉降量也相对较小;而生活楼东部TK5、ZK5勘探点附近,有积水出露,是场地沉降量比较大的部位。

4.3 数值计算验证

根据上述场地土层的厚度、含水量及力学性质,分区建立三维模型,进行土层固结沉降计算(图5)。

图5 场地地基沉降量计算云图Fig.5 Cloud chart of ground settlement calculation

计算结果与实际观测相吻合,办公楼、宿舍楼西侧挖方区沉降变形轻微,宿舍楼东部、食堂楼沉降10~20 cm,东侧挡墙附近沉降最为显著,最大达35~40 cm,而食堂楼东侧场地土层由于已经被换填处理,地基土几乎无沉降;地基沉降变形主要由回填角砾产生,沉降变形与回填角砾物理力学性质有很强的相关性(图5)。

5 场地裂缝处理建议

生活楼中东部部分地梁长时间悬空,将会引起房屋结构变形甚至破坏,而不能正常使用。加之生活用水及雨水持续下渗,不断恶化土层强度指标,进而危及场地整体稳定性。因此,需对场地变形裂缝及下沉的地梁下土层进行工程处理。

(1) 生活楼中东部处理:对空隙用块石、碎石进行回填并预埋灌浆管,回填完成后固结灌浆,增大土体强度,避免土体沉降。

(2) 场地区沉降裂缝封闭:地坪上混凝土分缝处裂缝、办公楼和生活楼散水处沉降裂缝等进行全部修复封闭,有效阻止雨季雨水的渗漏。

(3) 场地区排水系统维修、恢复:场地内排水系统进行全面检查,对破损部位进行修复,对淤积、堵塞部位进行疏通,确保场地排水系统畅通。

(4) 食堂区防渗处理:建议改善或修复食堂操作间的隔水、排水设施,防止污水渗漏。

6 结论

(1) 场地裂缝反映了场地地基的不均匀沉降变形破坏,不均匀沉降与场地原始地形及回填角砾的性质具有一致性。

(2) 场地沉降变形主要是回填角砾固结沉降导致的。回填角砾厚度不一,密实度低;部分生活用水渗漏,增大土体荷重,降低土体强度,由此产生了较大的沉降变形,数值计算结果与场地变形特征相吻合。

(3) 建议对生活楼中东部回填角砾进行重新回填、灌浆处理;封闭处理场地内所有沉降裂缝;检查、改善、修复场区排水系统及食堂操作间防排水设施。