中国渔业气胀式救生筏检修行业现状、问题分析与建议

顾海涛, 曹建军, 葛素, 何雅萍

(1中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所,上海 200092;2农业部渔业装备与工程技术重点实验室,上海 200092;3国家渔业机械仪器质量监督检验中心,上海 200092)

气胀式救生筏是渔船所装备的主要救生设备之一,是海难事故发生后,渔民最直接、最迅速、也是最有成效的自救工具[1- 3]。据统计,渔船上配备的气胀式救生筏每年可成功营救超过两百个渔民的生命,为渔船在海上安全航行和作业起到了很好的安全保障作用[4]。由于气胀式救生筏中配置的充气系统、静水压力释放器的压力膜片、干粮、饮用水及灯具的电池等备用品具有一定的时效性[5],且由于存放时间及环境的影响,采用粘接工艺粘合[6]而成的橡胶材质筏体的理化性能都会发生变化,因此,每存放一段时间需运用技术手段对筏体进行检查,以验证其气密性,更换超过保质期规定的干粮、饮用水和药品等[7],并对损坏处进行修复。《渔业船舶法定检验规则(2000)》[8]中严格规定了不同出厂时间的渔业气胀式救生筏应按规定的检修间隔期进行检修,确保使用可靠,保障安全。由于救生筏检修质量的优劣直接关系到救生筏在危急时刻是否能充胀成型[9- 11]、即时可用,因此,原农业部渔业船舶检验局于 1999年发布《渔业气胀救生筏检修站管理办法》,规定中国所有渔业船舶气胀救生筏的检修站均应取得主管机关的认可且接受日常监督,并于2001年发布《渔业气胀式救生筏检修站认可条件》{国渔检(产)[2001]155号}对渔业气胀式救生筏检修站(以下简称筏站)的机构和人员、检修场地、辅助用房、检修设备、工具以及筏站管理等做出了细致的规定,要求取得认可的各检修站在日常检修中应严格执行认可条件的规定要求。

为促进渔船船用产品检验工作规范管理,提高筏站在认可周期内持续保持检修水平和能力,提升检修救生筏的质量水平,保障渔船安全航行、渔民生命财产[12],原农业部渔业船舶检验局于2012—2015年,连续4年对所有经该局认可的渔业救生筏检修站进行了监督检查。本文根据4年检查的结果,分析了目前渔业救生筏检修站的现状和存在的问题,并提出对策和建议。

1 行业状况

截至2016年底,全国经原农业部渔业船舶检验局认可的渔业救生筏检修站共有89家(不含境外筏站),分布于浙江(19个)、福建(19个)、广东(16个)、山东(10个)、辽宁(8个)、江苏(5个)、海南(4个)、河北(3个)、广西(3个)、天津(1个)和上海(1个)共11个沿海省、市、自治区。

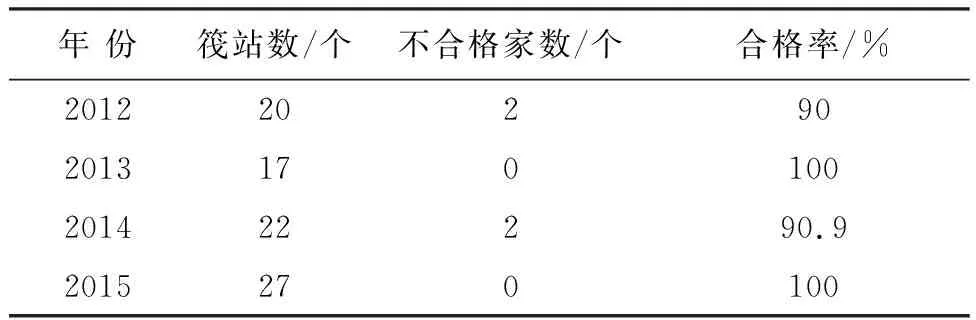

2012—2015年,原农业部渔业船舶检验局制定检查方案并组织行业专家连续4年共对86家渔用救生筏检修站进行了抽样检查,检查主要内容由“筏站检修条件”和“气胀式救生筏检修质量”两个部分组成。“筏站检修条件”检查包括机构人员、检修场地、辅助用房、检修设备和筏站管理5个方面共24项,其中非关键项22项,关键项2项;“气胀式救生筏检修质量检查”包括气密试验、安全阀、超压试验、抛投试验、静水压力释放器、标记和属具7项,其中非关键项4项,关键项3项。检查方案规定,在所有检查项目中,关键项全部合格,且非关键项不合格数量合计不超过5项,判定该救生筏检修站为合格。4年来,根据检查方案的规定进行检查,总的合格率为95.3%(表1)。

表1 渔业救生筏站抽样检查结果表

2 存在问题与分析

虽然全国筏站总体情况良好,但在筏站分布、基础设施、管理及规模等方面还存在着一定的问题。

2.1 筏站区域分布设置不平衡

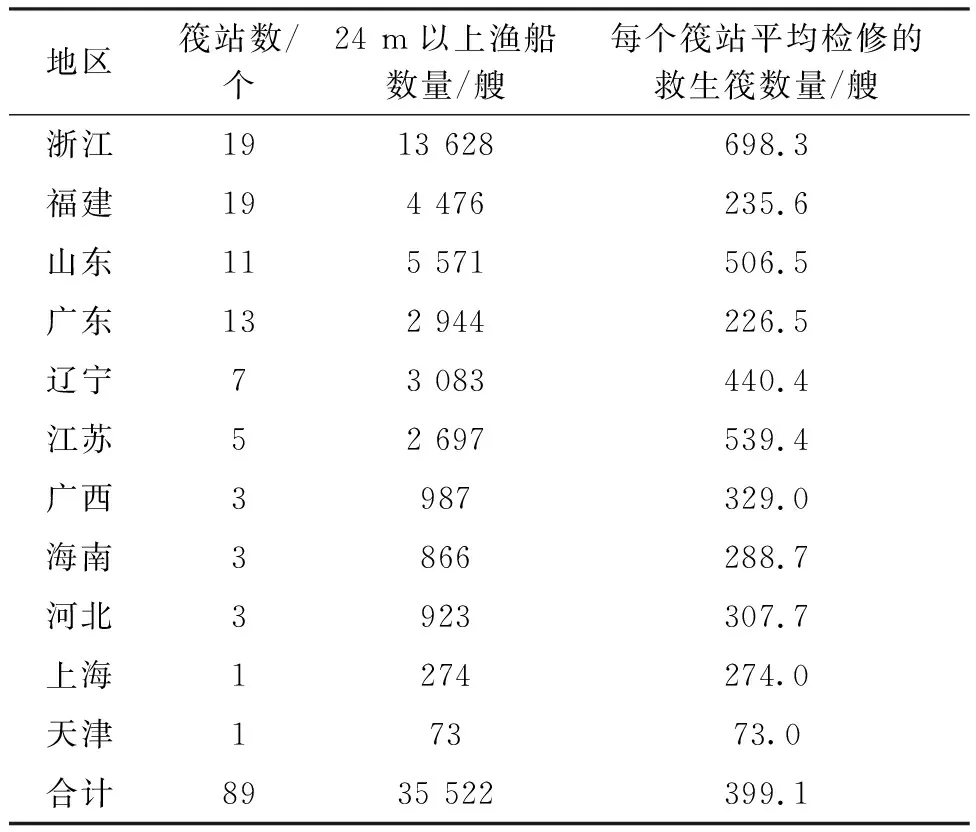

目前,我国筏站区域分布设置总体不平衡,各筏站平均年检修量相差很大,《渔业船舶法定检验规则(2000)》中规定,船长大于等于24 m的近海渔业船舶应配备救生筏[8]。截至2015年底,国内拥有24 m以上渔船数量为35 522艘[13],筏站数量为89个,按每艘渔船配备1个救生筏计算,平均每个筏站年检修399个救生筏。从表2统计看,各个地区筏站平均检修的救生筏数量明显不同,同样有19个筏站,浙江省筏站的年检修救生筏为698.3个,福建省筏站的平均年检修救生筏为235.6个,相差将近3倍。另外,部分省内筏站设置也存在不均衡现象,如整个辽宁省经渔业船舶检验局认可的一共有7个筏站,而其中5个救生筏站集中在大连地区。

经调查核算,一个筏站的年修筏量如果少于400个,则难以维持。而一些小规模筏站经营项目仅有渔用筏检修,在一些筏站较为集中地区“僧多粥少”,容易导致恶性竞争,很可能就会出现牺牲修筏质量降低维修价格来赢取客户情况。

表2 各地筏站和24 m以上渔船数量统计表

注:渔船数据来源《中国渔业统计年鉴(2016)》,救生筏按每艘渔船配备1个计算

2.2 筏站基础设施较为薄弱

《渔业气胀式救生筏检修站认可条件》中规定,检修场地的面积应与筏站的工作量相适应[14],但其有效面积不得小于50 m2;地面应平整光洁并铺以木板或者橡胶板、地板革等,避免救生筏与水泥地面直接接触;房间应有足够的高度,能使充足气体的救生筏易于翻转,一般不低于4 m。然而,在实际检查中发现,许多筏站的厂房设施较为简陋,甚至破旧,部分筏站的场地面积和房间高度达不到规定的要求。在连续4年的监督检查中共发现有超过半数筏站的检修场地和检修设备等硬件设施存在不合格项,这给救生筏检修带来隐患。

2.3 筏站管理不规范

连续4年的监督检查中发现,大部分筏站存在管理不规范的现象[15]。86家筏站中共有72家筏站存在检修证明、检修记录或筏站工作日志的填写等不符合规定要求的问题,占全部抽查筏站的83.7%。主要表现在检修证书未填写认可证书号,检修证明副本未存档或未签字和盖章,无检修记录或记录有涂改现象,无工作日志或工作日志的内容填写不全面、不规范等问题,个别筏站检修记录的真实性存在疑问。在筏站的“检修质量”检查中发现有52家筏站存在问题,占全部筏站的60.5%。主要问题有:筏站配备的可浮手划桨开裂、日光镜超过有效期、补气设备损坏、漏配堵漏塞和堵漏夹等;筏壳未按规定作好标记;不按规定进行检修,主要有未做、漏做或未按规定要求的时间进行检测等。试验未做、漏做或缩短试验时间,会造成救生筏存在一些不宜被发现的隐蔽问题,而存在安全隐患。

2.4 部分筏站规模小,质量难以保障

根据实际检查情况,有的救生筏检修站连站长在内一共只有4名持证人员,而年产值仅维持在数万至数十万之间。虽然人数上勉强符合了《渔业气胀式救生筏检修站认可条件》中规定的检修持证人员最少不应少于3人,且非持证人员数量不得超过该筏站人员总数的30%的要求。但是,从业务量上看,这些筏站处于维持基本生存的状态,无法在管理及检修水平提升、人员技能培养以及基本设施改善上进行投入;同时,由于渔用救生筏检修的季节性强,经济收入不高,造成人员流动性较大[16],而一旦有持证检修人员流失,就难以持续保证气胀式救生筏的检修质量。

3 意见和建议

3.1 实施宏观区域规划,严格审查新设筏站

目前筏站一方面存在设置区域分布不均,部分地区相对集中,可能导致筏站之间因“僧多粥少”而出现恶性竞争的情况,另一方面普遍存在筏站检修场地和检修设备等硬件设施不符合规定要求,尤其是检修场地和辅助用房的高度、面积、以及电子称、压力表等检修设备存在不满足检修要求的状况,这些情况都有很大可能影响修筏的质量。这也表明有关管理部门在受理筏站申请认可时,未严格按《渔业气胀式救生筏检修站认可条件》以及相关规定要求进行检查把关。鉴于筏站肩负着持续确保气胀式救生筏的使用有效性的重担,主管部门可按地区与渔船拥有数量进行区域筏站建设规划,如可参照目前筏站维持所需的修筏量(400个)作为基数,确定建站数量和分布,即一般情况下,按年最少维修400个气胀式救生筏为基数设立一个筏站,少于这个数量的,原则上不同意筹建。同时主管部门应组织各省制定救生筏检修行业指导价,对恶意低价竞争的筏站,应加强对其检修质量检查,一旦发现问题就加重处理力度,甚至取消其认可证书。同时,对新申请认可的筏站应按规定严格审查把关,使其技术与装备能力符合认可条件规定的最基本要求,对于违规批准的,应追究批准人的责任。

3.2 完善培训机制,提升检修人员技能

救生筏检修站是救生筏生产企业的售后服务机构。由于每个救生筏生产企业产品都有各自的工艺构造和技术特点,橡胶材质和粘接方法均有差异,且制造技术也在不断更新和进步,因此,每个救生筏生产企业有义务和责任对检修站员工进行技能培训,使其掌握、维护和提升对救生筏的检修技术能力。行业主管部门也应加强管理和监督,以确保培训工作实施的规范性和有效性。建议由国家或地方渔船主管部门作为培训的组织者,责成各生产企业举荐培训教师,确认其能力后登记在册,形成相对稳定的教师队伍,编制统一的培训教材(包括编制集合国内所有生产企业生产的渔用救生筏的检修手册),制订培训计划,安排培训课程,出具考核试题,经考核合格的,由主管部门批准颁发统一的上岗证书。

3.3 加强筏站日常监督管理

从检查结果看,几乎所有的筏站在管理上都存在一定的问题或漏洞,这些问题或漏洞往往会对救生筏的检修质量产生严重的影响。一旦发生海难事故,劣质的救生筏将无法成为渔民的最后一道安全保障,极有可能让渔民付出生命的代价。因此,注重细节、规范管理,是救生筏检修站所有员工应树立的最基本的思想理念和工作原则。建议地区行业主管部门应加强定期或不定期的日常监督检查,发现问题决不手软,立即要求整改,逐步引导筏站健全各项管理规章制度,逐步推进质量体系建设,促使救生筏检修的每道工序、每道环节都按照制度的要求严格执行,使每个工作人员认真细致从事本职工作。主管部门应建立对筏站的日常监管和监督抽查机制,开发救生筏发证和管理软件。不仅使救生筏检修记录、检修证明格式统一、项目一致,而且使主管部门及时掌握所辖筏站的检修动态,便于调查取证和日常的监督管理。定期抽查应覆盖全部筏站,确保所有筏站检修水平始终符合认可条件要求。

4 结论

通过连续4年的检查结果显示,目前国内渔用气胀式救生筏检修站在检修条件和管理上均存在较多问题。气胀式救生筏检修质量的好坏,直接关系到海难事故发生后渔民自救的成功率。因此,建议行业主管部门加大对渔用气胀式救生筏检修站的监管力度,让气胀式救生筏真正成为渔民作业安全的守护神。

□