再见,太空尿片

贡 水

太空如厕不简单

众所周知,太空无小事。人类已经攻克了太空探索中的无数技术难题,但是像如厕这种在地球上轻而易举的事情,到了天上就成为一大难题。人类在这个问题上投入的精力与金钱是难以估算的。

航天员在国际空间站使用的坐便器就耗资巨大。这个吸尘器状的抽吸系统,成本高达1 900万美元,如果算上运费可能达到2.5亿美元。它有直径10厘米的开口,通过真空作用吸掉固体废物,能将航天员的尿转化成饮用水,不再像之前厕所系统那样把小便排向宇宙空间。

“太空便便挑战赛”宣传画

尽管坐便器造价昂贵,但是用起来依然不舒适顺畅,航天员方便时身体需要固定在坐便器上,确保没有粪便逸出。如果想排泄液体废物,他们就需要使用软管适配器,通过漏斗状的装置排泄。一些液体排泄物会得到重新利用,对此,航天员需要克服心理上的因素。

国际空间站上每天都有垃圾产生。美国航天员斯科特·凯利在12个月的轨道飞行中一共产生了82千克粪便。有趣的是,航天员的固体排泄物会被空间站定期处理,作为垃圾丢入大气层,形成流星,最终燃烧殆尽。

人们喜欢对着流星许愿,随着越来越多的航天员进入太空,那些对着流星许下恶毒心愿的宵小之人,面对的很可能是一坨太空粪便。

很多时候,昂贵的太空厕所并不能及时使用。航天员在执行太空行走任务或者穿着厚重笨拙的太空服时,如厕会极不方便。

此时,航天员的内急问题要靠吸水性强的“太空尿片”解决,然而,尿片虽然非常有效,但只能短时间使用。如果遇到紧急情况,需要连续数日穿着太空服,无法及时对排泄物加以清除,“太空尿片”会导致航天员皮肤感染,由于粪便长时间附着在身体上,甚至会导致脓毒症。

随着太空旅程越来越远,未来航天员对空气、水、营养物和排泄物处理方面实现自给自足的需求也越来越突出。

征求方案破难题

2016年10月,为解决太空如厕这个迫在眉睫的难题,美国国家航空航天局与一家基金会共同发起“太空便便挑战赛”,悬赏民间高手,征求设计方案。

挑战赛的说明让人浮想联翩:“在过去,解决这件事的标准方案就是穿尿片。然而这只是一种临时的解决办法。穿尿片的时间超过一天,就不那么健康,也起不到保护作用。如果航天员前往更遥远的深空,这个问题可能会变得更加窘迫。”

大赛的目的是找到一种安全并且在医学上可行的解决方案,从而让长时间行动受限的航天员能够摆脱自己的排泄物。

专家对低重力环境下的独特挑战进行了解释:液体和固体在太空中运动方式异常。它们会飘来飘去,直至附着在物体的表面。

对于太空服排泄物处理系统的设计,美国国家航空航天局提出了两个明确的要求:首先必须是能够最多收集一名航天员6天排泄物的系统,确保连续穿着太空服对身体无碍。其次考虑到太空中的固体、液体和气体通常都是飘浮的,太空服排泄物处理系统必须在微重力条件下工作。在太空行走或紧急情况下仍处于加压状态,抵达安全地点或者返回加压环境之前要能够清理航天员的粪便。

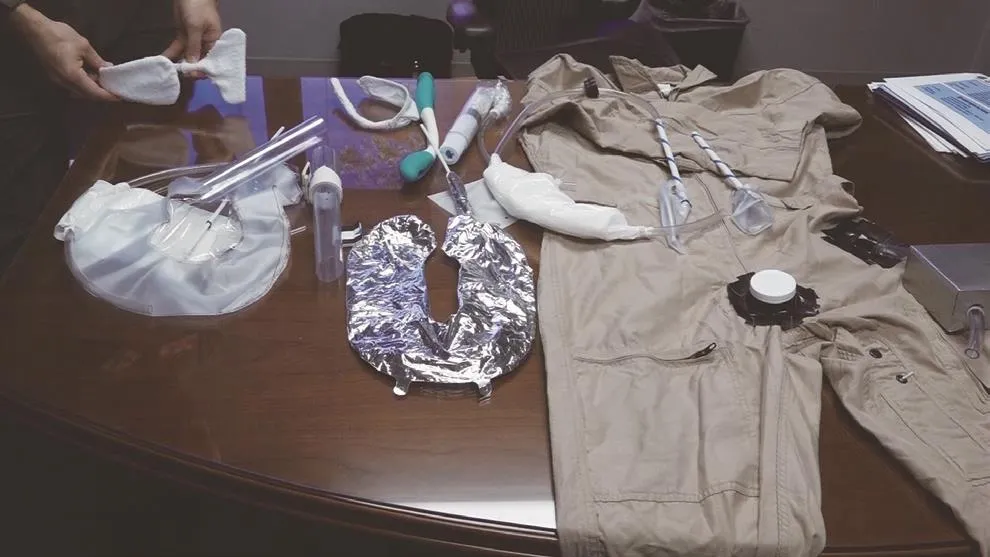

解决内急问题的“太空尿片”

获奖的太空服排泄物处理系统设计

获奖方案展奇思

截至2016年12月20日,“太空便便挑战赛”组委会共收到来自全球的5 000多种解决方案。

据英国《每日邮报》的报道,共有3个设计方案赢得挑战赛的胜利。

第一名设计作品穿戴后的样子

第一名设计作品的整体结构

拔得头筹的是航空军医和家庭医师撒切尔·卡东提出的方案。他的方案主要围绕一个位于太空服大腿根的“接入口”展开,利用自己进行微创手术的经验设计出一种置于太空服大腿根部的小气塞。这个“接入口”有两个能够向外打开的瓣膜和一个小气阀。通过这个出口,实现可充气“尿片”传递,航天员可以更换“尿片”,把排泄物排出太空服外。“我从来不觉得将排泄物留在太空服内是什么好主意,所以就想怎么才能让排泄物轻而易举地从太空服中出去。”卡东强调道,“医生能够通过动脉中的导管更换心脏瓣膜,处理一点点大便应该没问题。”

二等奖被授予由内科医生、工程师和牙医组成的三人设计团队,他们的“气动太空服废弃物处置系统”方案能够推动排泄物离开航天员,转移到太空服的不同部位。团队负责人若泽·冈萨雷斯说:“气体通过航天员被动或主动挪动身体产生,从而实现将排泄物转移到太空服的不同部位。”

第三个被看好的方案出自产品设计师雨果·谢利之手。“我着眼于在航天服内对排泄物进行储存和消毒。”他认为,“处理好离皮肤最近几毫米的问题也很重要。”

评委表示,如果把航天员送往火星,这样的太空服排泄物处理系统将成为一种非常必要的预防措施。3个脱颖而出的设计方案各有特色,将这些奇思妙想组合起来,就能打造适用于太空的“排便”系统,而且相关技术在地球上也有用武之地,可以安全有效地清理卧床病人的排泄物,防止感染。

众人拾柴火焰高,有难题向民众取经,的确是个聪明的举措。