印度英文报纸对中国灾难性事件报道的批判性话语分析

杨继鹤 杨玉

摘 要:本文以批判性话语为理论视角,就2013年至2016年间印度三大主流英文报纸(《印度时报》《印度教徒报》和《印度斯坦时报》)对中国灾难性事件的报道进行分析,并通过探究报道中涉及言语过程的文本所隐含的意识形态,分析新闻报道者是如何选择和运用语言来传达对中国的态度。分析结果表明,这三大报纸主要围绕事件本身,对中国政府的处理方式、受灾者的感受等方面进行报道,体现了他们对受灾人群的人文关怀,尤其是对自然灾害的报道。但与此同时,这些报道中所选择的直接引语和间接引语却处处表达出他们对中国政府的不信任和怀疑,在人为灾难,特别是政治层面的报道中尤为突出。

关键词:批判性话语分析 印度主流英文报纸 言语过程 意识形态 态度

一、批评性话语分析

批评性话语分析始于20世纪70年代,西方的一些语言学家认为语言直接参与社会实践,构成社会关系,因此,语言学家要关注语言的社会功能,对语篇进行批评性分析。1989年,Fairclough的著作《语言与权力》[1]出版,标志着批评性话语分析的正式诞生。Fairclough把语言分析和社会理论结合在一起,聚焦的是语言、权力和意识形态之间的关系[2]。(Clark & Ivanic,1997)

批评性语篇分析的目的是透过表面的语言形式,通过分析语篇的语言特点和它们生成的社会历史背景来考察语言结构背后的意识形态意义,进而揭示语言、权力和意识形态之间复杂的关系[3](辛斌,2000)。其理论方法主要建立在Halliday的系统功能语言学的基础上,Halliday(2000)认为通过及物性系统可以表达语篇作者对事件的态度、立场以及写作意图。因此,及物性分析为读者提供了透过语篇的表面意义去寻求语篇背后隐藏的态度和意识形态意义的思路和方法[4]。戴炜华(2002)认为作者选择何种过程,何种功能成分,选择何种体现这些功能的语类在很大程度上取决于其思想观点和意识形态[5]。

历经四五十年,批评性语言学得到了很大的发展,不管是在西方还是中国,越来越多的语言学家从批评性话语分析的角度来分析各种文本,比如说广告,演讲,政治性新闻等等,却少有分析灾难性新闻,更不用说分析印度英文报纸。

二、新闻报道

人们普遍认为新闻报道是对事件的真实客观的描述,但是新闻报道从来就不是绝对客观公正的。Fowler(1991)认为新闻是一种社会实践,新闻报道是社会和政治的产物[6]。也就是说,所有的新闻都是基于某个特定的视角来进行报道的,报道呈现的方式与经济、社会和政治层面相关。英語新闻主导着世界舆论,影响着人们的思想意识,许多英语新闻语篇表面上真实客观,实际上却表达各种意识形态,影响着读者对事件的看法和态度。

每一种语言都有其独特的方式来表达思想感情,语篇的整体结构和其中运用的语言形式是发话人在其交际目的和意识形态倾向以及其他各种社会因素的作用下,从整个语言体系中作出选择的结果。因此,报道者是根据需要来决定在某个事件上选择听谁的声音来进行报道的。如果报道者频繁地引用某个机构或某个人的声音,那肯定就传达了一定的态度和意识形态。正如辛斌所说:“某一语言结构孤立来看也许并不带有任何社会意义,然而一旦它频繁地出现于特定语篇和语境中或者当它与其他结构相结合时,便可能产生重要的意识形态意义。”[3](辛斌,2000:45)

三、三大英文报纸对中国灾难性事件报道的评析

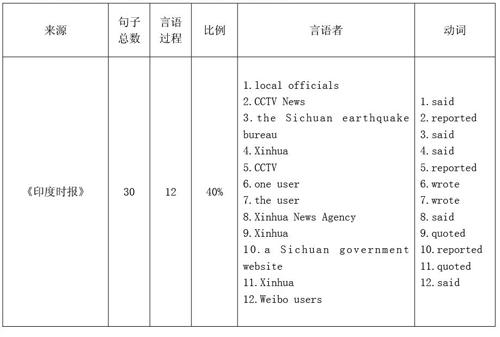

本文选取了2013至2016年期间《印度时报》《印度教徒报》和《印度斯坦时报》这三家主流英文报纸对发生在中国或与中国相关的灾难性事件的报道,共11篇。主要包括自然灾害事件(地震,龙卷风)、暴力事件(新疆暴力事件)和人为灾难事件(输油管道爆炸)。

“新闻报道在很大程度上是记述人们所说的话以及他们是怎么说这些话的。”[7](辛斌,1998:9)这就涉及到Halliday及物性分析中的言语过程,言语过程在新闻报道中占有非常大的比例,在某种程度上,新闻报道就是关于谁说了什么,通常情况下,领导人、权威机构和专家的观点非常重要。通过引用别人的话语,报道者试图让他们的报道看起来很客观,尽管他们自己的观点和态度会有意识无意识地镶嵌在报道里面。在分析新闻报道时,常常使用的是John Austin and John Searl的《言语行为理论》,通过分析新闻报道中的直接引语和间接引语,就可以洞察到报道反映的是谁的声音以及报道者所持的观点。本文就报道中的言语过程进行分析,以此来解读在这些报道中报道者所传达的观点以及所包含的意识形态。

(1)新闻事件一:2013年4月20日四川雅安7.0级地震

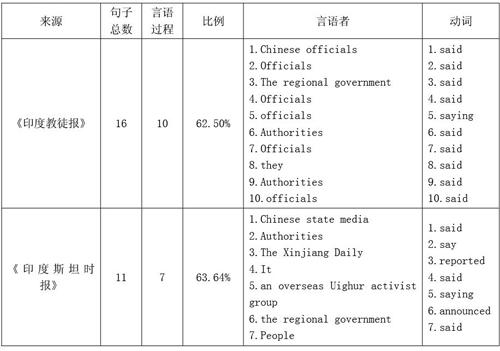

从上表可以看出,在《印度教徒报》中,言语过程占38.46%。10个句子中,有4个句子的言语者是权威机构和权威人士,分别是中国媒体报道,中国日报,官员和新华社,前两个说,灾难是毁灭性的,因为受灾的人群是孩子和老人,他们在处理灾难时几乎没有任何帮助,这里使用了“with little help”,然后说那个村子有160个留守儿童,都是间接引语。鉴于前文报道者用了大量的篇幅讲了中国因为户籍制度而产生了很多留守儿童,间接引用中国媒体报道和中国日报的话,目的是显而易见的,那就是抨击中国制度所带来的弊病,让老小无所依;后两个主要说救援的力量和难度,从侧面强调了受灾老小的无助。有4个的言语者是普通人,幸免于难的村民和灾区的老师,这个9个月大孩子的妈妈说:如果地震发生的时候,家里有男人,那么更多的人会被救甚至都不会受伤(直接引语)。她又描述了一个12岁的小女孩为救她2岁大的弟弟而受到重伤(间接引语),最后说:如果父母在家的话,这些孩子本不应该遭受这些痛苦的(直接引语),这里使用了“suffer the pain”;灾区老师说有一些留守儿童得自己处理地震后的事。这4个句子进一步说明了灾区留守儿童的困境,那最终也是要抨击中国的户籍制度的。还有2个无言语者的句子,出处都令人怀疑,就不再分析。

《印度斯坦时报》的这篇报道主要讲救援,但当仔细分析这13个占总数的37.14%的言语过程的句子时,却发现报道者悄悄的表达了自己的意识形态。先看权威机构,只引用了3处,分别是中国地震局和中国红十字会,说了伤亡情况和派遣了救援团队。这篇关于救援的报道只引用了3个官方的话语本身就很说明问题,谁在救援?是国家政府和军队。而他们的声音比起10个普通民众的声音,却那么的微不足道。再来分析这10个群众的声音,一个受灾群众说:我们很感谢大家对我们的捐赠(直接引语),但后来又说:这个时候,我们也只有一个自制的帐篷和从自己公寓里找到的一点食物(直接引语),读者就会产生疑问“那捐赠去哪里了?”一个20岁的大学生(祖父在地震中死亡)说:我们在短时期内失去了所有(直接引语),又说希望(政府)做出更大的努力让他们社区房子变得更抗震(间接引语),最后说:国家领导可能真的想要帮助我们,但是到下边的官员不执行(直接引语)。很清楚地表达了对政府的不信任,当然报道者也是借他之口来暗示中国政治体系存在的问题。接着引用的是70岁的油菜籽农民,眼睁睁地看着自己的家被夷为平地(直接引语),8头猪也被压死(间接引语),最后说:这是她这辈子听到过的最恐怖的声音,用了“the scariest”这个词,表达了农民失去家失去仅有的财产,内心极度害怕的那种不安全感。最后引用的这个受灾群众,妻儿得救让他松了一口气,但是60岁的父亲和其他亲人联系不上让他很担忧(间接引语),用了“worried”和“unreachable”来描述他的担心。综上所述,不管是群众的不信任,还是没有安全感,还是担忧,原因都是指向中国政府的体制和处理灾难的能力。

在《印度时报》的12个言语过程的句子中,有3个来自微博用户的声音,一个用户写道:周围都是山,很容易引起塌方,非常危险(直接引语);接着写到:坚持住,雅安(直接引语)。另一个用户说他们在周边城市也感觉到了地震。另9个都来自权威人士或权威机构,言语者有官员,地震局,电视台,新华社政府官网,有提到伤亡情况,救援情况和对地震的描述,还有受灾群众的状态,比如四川官方网站上说城市居民跑到街上躲避地震,打着电话,哭着,用“crying”这个词突出人们当时惊慌,失态;另一个引起关注的地方是新华社说,在2008年地震中,省政府因为87000人失踪或死亡而受到了严厉的批评。这次,省政府迅速组织救援,国家主席习近平命令全力援救使伤亡最小化(间接引语)。综上,从言语过程很难看出报道者态度,当然,文章的后半部分回顾2008年的地震,提到了学校房子的质量问题,提及建设过程存在贪污,也是映射了中国政府机制的漏洞。

(2)新闻事件二:2014年7月28日新疆恐怖袭击

《印度教徒报》上这篇报道和所有其他事件的报道都有所不同,突出特点就是在这10个言语过程的句子里,所引用的内容大多数都掺杂着直接引语和间接引语,再者,这10个句子的言语者全部是未标明具体出处的权威人士和权威机构。比如说地区政府说有59人是被警察射击倒下的,“gunned down by police”这个用直接引语,这个句子显然是报道者有意为之,故意诋毁警察的。政府通常是不会自毁形象的。权威人士说此次袭击的策划者与东突恐怖组织有着紧密的联系,“the mastermind”和“had close connections”用的直接引语,这里暗示报道者并不赞同这个说法,怀疑其真实性。官员说:策划者从2013年使用音频和视频材料传播分裂主义和宗教极端主义(直接引语)。以此发展恐怖主义成员并成为这个组织的头目(直接引语)。这两处直接引语同样表明报道者不信任这样的说法,在整个报道中,报道者自己从未使用过恐怖主义这个词,也就是对这次事件的定性持有不同的意见。最后官员说他们已经射杀了9个有嫌疑的恐怖主义者,“suspected terrorists”用的是直接引语,可能有两层含义,第一,报道者不相信这9个人有嫌疑,第二,给读者造成这样的印象,有嫌疑就可以射杀吗?不用找到证据后定罪吗?综上所述,报道者在报道中大量掺杂了个人、报社和国家的意识或态度,质疑中国对此次事件的定性和此过程的处理方式。

在《印度斯坦时报》中,言语者分为两个群体,一个代表官方,一个代表海外维吾尔族维权团体。官方说,18个参加袭击的人已经向警察自首(间接引语),后来说这18个人中大多数是普通人,用了“ordinary people”(直接引语)这个词,他们有一些是被教唆和强迫参与了袭击,根本不知道为何袭击,使用了 “instigated”和“coerced”这两个词。而海外维吾尔族维权团体则说警察杀了那些抗议者,他们只不过抗议权威机构在穆斯林斋月中实行了严厉的镇压行为(间接引语),这句话前使用了“However”,从这个角度看,报道者好像更倾向于相信后者说的话,再联系前边的普通人似乎更能确定报道者的态度。这个观点显然与中国官方背道而驰,中国把这次袭击定性为恐怖袭击。

《印度時报》的这篇报道,言语过程的句子占77.78%,同样听到两种声音,一种声音来自中国官方,另一种声音来自维吾尔族群体,报道者有意识地把两者对立起来了。官方说的是有多少人因此而丧生,有多少人被判刑,也提到新华社说警察打死了59个袭击者,报道者的意图在《印度教徒报》那篇文章中分析过,不再重复。驻美维吾尔族协会,与上文《印度斯坦时报》报道相同,也是说警察射杀抗议者,多了一点,被杀人数20人。这句话中也用了“however”这个词,表明报道者并不相信中国官方说法。最后一个言语过程的句子是一个对比,中国权威人士说他们在跟这个地区的分裂主义恐怖分子做斗争,而维吾尔族团体(这个说法本身也是有歧义的,是所有的维吾尔族,还是海外的维吾尔族,还是分裂主义的维吾尔族)却说中国权威机构在压制他们的地区及文化,并且暴力镇压那些表达他们不满的维吾尔族。这个句子也是间接引语,明显地糅合了报道者的观点,而且后半句有“but”这个词,再加上使用了“suppressed”“violently cracked down”和“discontent”这些词,报道者的立场是显然的,当然,不是说报道者站在了支持分裂主义者的立场上,而是说站在了不信任中国政府的立场上,这当然也符合报道者贬低他国的意识和态度。

(3)新闻事件三:2015年8月12日天津大爆炸

从上表可以看出,在《印度教徒报》的这篇报告的12个言语者中,有4个是权威人士,“国家媒体“出现两次,另外一个是天津消防部的负责人,动词用的是“报道”“国家媒体”所报道的内容是:救出一个幸存者。与前文提到的死亡85人,720人受伤,失踪的人数未知形成强烈的对比,给读者造成的印象是,伤亡如此巨大,救援如此的不力。但对那720个受伤人员如何营救出来的却只字不提,而且用间接引语,就说明报道者有意为之。后两个句子,前句说“国家媒体”报道警力行动尚未作出决定,这预示着死亡人数在上升。后半句比较令人生疑,是谁暗示,肯定不是“国家媒体”,这无疑是报道者自己的声音,意指因为政府的不作为才导致死亡人数的上升。最后天津消防部负责人说爆炸是增援力量到来后才发生的,这与后文提到了因为水才引起有毒化学物质的爆炸,而消防队指挥官让消防队员灭火安排了伏笔,暗示了指挥不当,造成更大的危害,造成了消防人员的无辜死亡。最后负责人说逃离不可能,尽可能的营救那些失踪人员,这次是直接引语,有一定的可信度,也是整篇文章中唯一有正面说救援的地方。另外8个言语者都是普通人,有失踪消防员的亲人,受伤者和医生,以及附近居民。用的動词是“说”“回忆说”,多数用的直接引语,反映了家属没有消息的茫然和担忧。受伤者的可怕经历,爆炸的毁灭性,附近居民的担忧和无助,间接引语的句子只有两个,医生说受伤者的生还是个奇迹,但是这是因为他被自己的同志盖住了的缘故,暗示着压在上面的同志已经死去,给人一种很不好的感觉。附近的居民误认为是空袭,所以引起的恐慌可想而知。综上所述,这篇报道中所有的言语过程给读者留下了这样的印象:普通人的痛,政府的不力。总而言之,这些看似客观的报道,其实处处都隐藏着报道者的意识,那就是有意或无意地贬低他国。

在《印度斯坦时报》中,几乎所有的报道都是中国的权威机构或权威人士说了什么报道了什么,涉及到伤亡人数,爆炸相关情况,救援情况等方方面面,几乎都是放在句首,强调的是说话人的身份,全部是间接引语。看似非常客观,实则让人觉得有一种距离感,让人留下“真是这样吗?事情的真相到底是什么?”这样的疑问,不太真实的感觉,当然也反映了报道者的态度,站在看客的立场上看待这场爆炸。

在《印度时报》中,言语过程占50%,言语者分别是权威机构和权威人士(国家媒体,官员,天津政府,中国日报,北京新闻,新华社,国家主席等),第三方(路透社目击者)和普通老百姓(附件居民)。统计后发现,引用权威机构的话,目的主要是把事故和所造成的伤亡提出来,涉及到救援的时候主要说到救援的难度大,已经造成救援方的损失。这样安排的目的当然不是突出中国政府在积极地解决此次危机,相反,给人感觉是官方束手无策。权威人士引用的是国家主席习近平,这次所使用的动词与前面那些“说”“告诉”“报道”那些中性词都不一样,而是用了“demanded”这个动词,命令“要全力营救和医治受伤人员,确保人民的生命财产安全。”这里用的直接引语,但紧跟的后一句又说,习主席说,要严惩那些事故责任人,这次是直接引语和间接引语混搭在一起,渗入了报道者的态度,塑造了一个威严的国家主席的形象。而这个时候,大火还没有扑灭,救援也无从下手,显然与这个形象是不搭的。反观第三方,路透社的目击者,有描述事故所引起的惨状的细节,车房集装箱被毁,看上去很真实;第二次描述的是医院有警察把守,很奇怪,警察在医院干什么?给读者留下很多的想象。而附近居民,有的以为是地震,有的以为是原子弹爆炸,再搭配上报道者选择的词“一个慌乱的声音”,更凸显出普通老百姓的害怕和缺乏安全感。安全感来自哪儿?当然是中国政府。

(4)新闻事件四:2016年6月23日江苏龙卷风

由上表可以看出,在《印度教徒报》中,言语过程占了41.94%。13个句子中,有9个言语者是权威人士或权威机构,分别是:省长、新华社、江苏省救援总队和中央电视台。几乎都是间接引语,主要围绕着受灾情况、伤亡人数和救援力量等方面进行报道,选用中性词,列举具体的数字,突出受灾情况严重。再看其他言语者,两个受灾的群众,一个家人都死了,一个房屋已经倒塌,都是直接引语,其中“I cant bear it”(我实在无法忍受)和“It was like the end of the world”(好像是世界末日)这两句话更是突出自然灾害的可怕。

《印度斯坦时报》的这篇报道,全部言语者都是普通老百姓,如:教师、医生、受灾群众。置于句末的两个直接引语,一个是老师,一个是在上文《印度教徒报》中提到的家人都死了的受灾群众,用了“scared”这个词来突出当时师生的恐惧,引用的受灾群众的话与上篇报道一字不差,这里不再重复。置于句末的两个间接引语,主要强调身份:一个是老师,一个是医生。学生们还算幸运,只有2个重伤,5个轻伤。相比之下,医生说的状况就相当严重了,800个伤员中大多数都伤及骨头,有很深的裂伤,特别在头部。

综上所述,这则涉及到自然灾害的新闻报道中,鲜有毁坏中国政府形象的话语,在自然灾害面前,人是多么渺小。

四、结语

根据以上分析,在印度这三大主流英文报纸的报道中,言语过程都占了很大的比例。报道者通过直接引语和间接引语,来表达对中国这些灾难及对中国政府的态度,传达了报道者的意识,体现了三大报纸对中国灾难的人文关怀,尤其是在自然灾害的报道中。但在人为灾难和政治性的灾难事件中,报道者却处处表达了他们对中国政府的不信任和质疑,体现他们贬低他国的意识形态。与此同时,有一个因素也应该被纳入考虑,那就是这段时间的中印关系。2013年发生了“帐篷事件”,印度媒体大肆渲染,声称中国在向印度施压和示威,他们甚至要求辛格政府进行外交反制;2014年是“中印交流年”;2015年,中印关系被印度媒体称为“深度接触”的一年,在中国举行了“印度旅游年”;2016年在印度举行“中国旅游年”。长期以来,中印关系因为边境问题和贸易逆差等,摩擦不断,但是为了各自的利益,交流和合作也从未停止过。这种关系不可避免地影响着新闻媒体人的态度,在报道过程中选择性的倾向从正面还是负面报道中国的这些灾难。另外,由于作者自身也难免会受思想感情和意识形态的影响,以上对新闻报道所进行的批评性话语分析有一定的局限和不足。

参考文献:

[1]Fairclough,N.Language and Power[M].London:

Longman,1989.

[2]C1ark,R &Ivanic;,R.“Critical discourse

analysis and educational change”in van Lier[A].L & Corson,D.(eds.)Encyclopedia of Language and Education,Vol.6(Knowledge about Language)[C].Kluwer Academic Publishers:Netherlands,1997.

[3]辛斌.批评语言学与英语新闻语篇的批评性分析

[J].外语教学,2000,(4).

[4]Halliday,M.A.K.An Introduction to Functional

Grammar[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2000.

[5]戴炜华.高军.批评语篇分析:理论评述和实例分

析[J].外国语,2002,(6).

[6]Fowler,R.Language in the News:Discourse

and Ideology in the Press[M].New York & London:Routledge,1991.

[7]辛斌.新闻语篇转述引语的批评性分析[J].外语教

学与研究,1998,(2).