“亚洲毒蛇”郑吉常几则事件资料补正

赵唯佳,修德平采写;郑沙坚,杨晓龙,冯明昌 口述

郑吉常(1913—2001年),广东省中山县人。12岁随父举家迁居上海,并加入精武体育会,师从归国华侨拳击名家陈汉强,从此与拳击结下不解之缘,后因个人拳击技术突出、出拳风格显著,被称为“亚洲毒蛇”“远东毒蛇”。据笔者在上海图书馆报刊资料室查阅的20世纪20年代至90年代末期的纸质报纸和电子文献发现,最早给郑吉常冠以“亚洲毒蛇”称号的是1986年10月30日《文汇报》第3版的一篇《向拳击项目索取金牌——拳坛名宿郑吉常一席谈》报道。此后,1993年10月4日《新民晚报》第6版的《拳击引出的话题——七运会上海体育反思之八》报道记述:“轻量级的郑吉常出拳极快又变化多端,赢得了‘远东毒蛇’的美名。”1989年2月,由何正方和王玉清编著、辽宁科学技术出版社出版的《拳击入门》列有专门条目介绍“‘远东毒蛇’郑吉常”。1993年9月,由何正方、周士彬和于葆三人编著,山西人民出版社出版的《拳击知识300问》在“解放前我国拳击运动发展情况怎样?”的问答中,称誉郑吉常的直拳为“远东蛇”,并在介绍“著名中国拳击运动员——陈汉强”时,提到陈的学生“远东毒蛇”郑吉常。

笔者于2016年5月13日和5月18日两天分别走访了杨晓龙、郑沙坚和冯明昌三人。杨晓龙是现精武拳击队总教练,晓龙拳击俱乐部的负责人。郑吉常在世的最后10年,杨晓龙固定时间探望、照顾其生活。郑吉常临终之际,杨晓龙是唯一在场者。郑沙坚是郑吉常的亲侄。因郑吉常与其妻子朱雅琴无子女,曾有过将郑沙坚过继之打算,后被郑沙坚母亲拒绝而未果。1976年,郑沙坚20岁,经由郑吉常介绍,跟随精武体育会拳击教练杨家琛(已故)学习拳击。冯明昌是郑沙坚的发小,年轻时经由郑吉常介绍,和郑沙坚一同在杨家琛门下学习拳击。三人皆为郑吉常生前接触密切者。

笔者在郑沙坚和冯明昌的陪同下,前往位于上海市静安区万航渡路的郑吉常故居,现为郑吉常养女郑秀文住处。因郑秀文表示对养父郑吉常的事情“不晓得”,所以仅翻拍了郑秀文提供的郑吉常生前照片和荣誉证书(见图1~5)。笔者将从郑吉常晚辈口述历史之中获得的信息和文本资料加以整合,借以对中国拳击的史料略作补充。

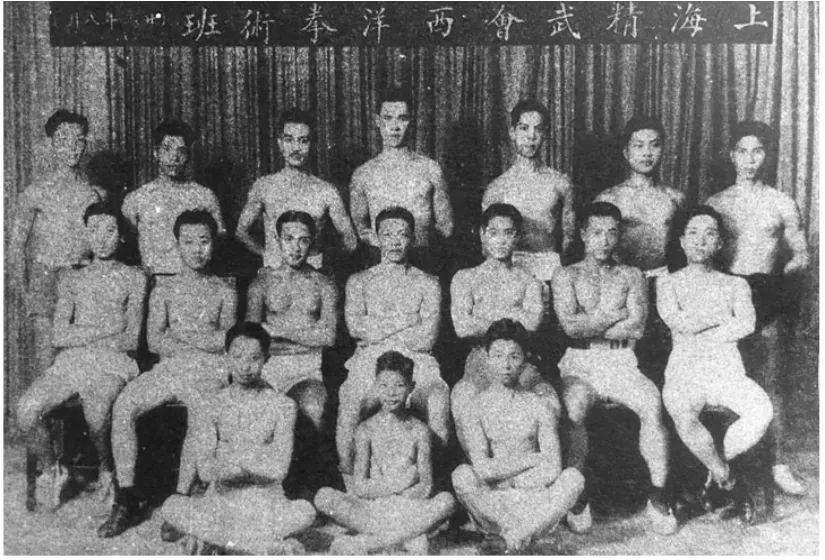

图1 1934年8月我国第一代拳击运动员合影(第二排中,陈汉强;第三排左一,郑吉常)Figure 1 Photo of China’s First Generation Boxers in August 1934(Chen Hanqiang,middle of the 2nd row;Zheng Jichang,left one of the 3rd row)

图2 20世纪50年代郑吉常(左二)与家人合影Figure 2 Picture of Zheng Jichang (left two)with His Family in 1950s

图3 1981年2月上海业余拳击队赴哈尔滨表演留念(图中第一排右四为郑吉常)Figure 3 Photo after the Performance of Shanghai Amateur Boxing Team in Harbin in February 1981(Zheng Jichang,left 4 of the 1st row)

1 郑吉常出生大富之家

据社会专家调查,1933年,买一个篮球要一个农民八口之家三年吃饭的菜油钱[1]。据老拳手蒋惠廉回忆,20世纪40年代的时候,一个警察一个月的工资才40块,而买一副拳击手套,加上手靶,要31块钱,是一笔不小的开支[2]。郑吉常1929年开始练习拳击[3],年仅17岁的他,是通过什么契机接触到拳击这项西洋运动的呢?

杨晓龙(下简称 “杨”):当年在上海能打拳击的人的家境肯定都是很好的。当时他们能接触到拳击,就像我们现在接触到高尔夫球一样。拳击是西洋的东西,能够跟这种项目有接触的,要么跟海外有关系,要么你的家庭很西方化。那个年代买副拳击手套都很贵的。那个年代不叫拳击,拳击是后来改的名。后来我1982年接触拳击,还是习惯叫“BOXING”。我是在上海市中心长大的,我们打拳就说去“K BOXING”,“K”就是上海人说的打拳。你到韩国日本,他们都保留外来语,还是叫“BOXING”。郑吉常家里条件很好的,他父亲还资助过孙中山搞革命,郑吉常的伯父和孙中山是同一批留学的,关系也很好。孙中山还写过“天下为公”四个字给郑吉常的父亲。不过那幅字现在是没有了。

赵唯佳(下简称“赵”):郑吉常家里具体是做什么生意的?

杨:具体是什么不清楚。只知道他们家族很大,他父亲以前可以资助孙中山,是因为很有钱。日本人见了他都要九十度鞠躬,很尊敬他。他父亲有4个老婆,头房是中国人,郑吉常也是长子,二太太是欧洲人,三太太是日本的混血,最后一个好像是苏格兰人。所以郑吉常的亲戚,世界各地都很多。他家在香港也有很大的产业。当时有很多人请他去,他都不去,就喜欢待在上海。

赵:练拳击很辛苦,郑吉常家境这么好,家里人为什么愿意让他吃这个苦?

杨:那你这个观念就不对了。现在是这样,好像讲家里条件好一点的都舍不得让自己小孩进体校。但是在以前,你看20世纪50年代的那批老拳手,家境都特别好。中国人有句老话,“穷文富武”。拳击最早是从欧洲过来的,包括像现在的伊顿公学,英国老牌贵族学校,它有三样东西必须要练的:马术、击剑、拳击。其实拳击是个绅士运动,和足球不一样,足球流氓特别多。像英国文明程度这么高的国家,都有足球流氓。但是你看每次拳王比赛,坐在底下的观众都是正装,也没有听说为了拳击比赛有观众打架的。从这里就折射出运动的特点。足球属于平民运动,而拳击是从绅士运动发展出来的,有很多文化在里面。像我们小时候学拳击的时候,教练都讲,拳击只有一个场合可以光膀子,就是打比赛的时候。上场,把披风拿掉。除了比赛,平时训练的时候是不可以光膀子的,都要穿衣服的。所以我现在对学生的要求也是,都要穿衣服训练。比赛打完了,两个人再怎么互相不服气,下来以后,大家都要握握手。

赵:郑吉常又是怎么和陈汉强认识的呢?

杨:陈汉强也是广东人,两个人算是老乡。从澳洲回来以后,陈汉强在精武体育会教拳击。郑吉常一开始不是专门练拳击的,他的篮球、划船还有排球都很厉害,有次陈汉强看到他在打篮球,就邀请他跟自己学拳击。后来郑吉常越练越好。

2 有实力但没钱去奥运会比赛

1931年,不满19岁的郑吉常在教练陈汉强的陪同下,应日本拳击教练山本的邀请,东渡扶桑,与日本拳手切磋技艺。拳击界称誉郑吉常的直拳为“远东蛇”[4]。这是他称号来源的最普遍的说法。另一种讲法是,因郑吉常于1930年在上海,仅凭3个回合,击败英国皇家海军轻重量级冠军阿尔·费艾,而被称呼“远东毒蛇”[5]。这两次比赛基本奠定了郑吉常在20世纪30年代的中国拳击界头把交椅的地位。

1936年,第11届夏季奥运会于8月1日至16日在德国柏林举行,代表当时中国政府参加拳击项目比赛的是时任国民党河南省主席、第32军军长商震选派的王润兰和靳贵第(图6)。靳贵第因不懂英语,不知裁判员说的“BOX”是何意,大意失误被对手淘汰出第一轮。王润兰进入1/4决赛后被淘汰[6]。而作为中国拳击界的佼佼者,郑吉常却因无力承担费用而无法代表中国参赛。

图6 出席1936年第11届柏林奥运会的4名中国拳手资料图来源:《体育季刊》1936年第2期Figure 6 4 Chinese Boxers Who Competed in the 11th Olympic Games in Berlin in 1936 (from the 2nd Edition of Sports Quarterly Published in 1936)

赵:郑家有钱,那为什么没有资助郑吉常参加1936年的奥运会呢?

杨:这个事情我有所了解。问郑吉常本人,他是说自己没有钱。那我想不通,怎么会没钱。他们家那么有钱的呀。国民党的一个军长,叫商震,他比较喜欢拳击,他就从他部队挑了几个人,放到上海来训练,主要由西侨的拳击教练丁格尔和精武的陈汉强来指导他们。当年郑吉常也带过他们训练。按照其他人的讲法,那几个人的水平跟郑吉常要差一个档次。只因为是商震出资的,不可能让别人去比赛,所以郑吉常就因为出不起路费,结果没去成。后来我侧面地了解了一下,郑吉常打拳,家里人是反对的。最后为了打拳,跟家里等于是脱离关系了,所以那时候又不好意思再问家里拿钱。但是按照郑吉常当时的水平,可能我们中国体育的第一块奥运金牌就能诞生。

赵:郑吉常当年是什么重量级呢?

杨:是轻量级。体重大概在 57~60 kg这样。

赵:那身高多少?

杨:身高一米七一,跟我差不多高。老了以后,缩掉一点。

赵:我还听过一个说法,奥运会是业余拳击手才可以参加的,郑吉常当时属于职业拳击手,所以不能参赛。

杨:他没有打职业,这个说法是不对的。当年在上海,按照我们的观念来讲,唱戏的给人看不起,是卖艺的;打职业拳击的等于是卖拳的,靠这个为生,没档次的。郑吉常一帮人呢,等于是京剧里面的票友一样,档次很高的。戏子不像现在,是明星。以前的观念跟我们现在是不一样的。所以老先生不可能去打职业。当然上海那时候也是有人打职业拳击的,比如说蒋惠廉,但是很少,主要以业余为主。郑吉常的老师陈汉强也是打职业出身的,而且不管你是什么级别,只要大洋摞得高,他觉得可以了,就跟你打。后来陈汉强是在香港过世的。

3 1936年和琼斯的拳赛的确是输了

20世纪30年代的中国,积贫积弱。上海也饱受蹂躏,很多家庭在温饱线上挣扎。国际扶轮社打算在中山医院设立残疾儿童救济院,需要募集国币40 000元,用作救济基金,于是委托拉飞氏举办国际慈善业余拳击赛,邀请六国名拳手,共计28人,分成10组交锋。郑吉常和顾福昌是代表中国出战的两位拳手[7]。这场比赛不仅被后人常常提起,也是笔者唯一能在上海图书馆报刊资料室中找到的明确有当时报纸刊载的国际慈善拳赛(图7)。

图7 1936年9月28日《申报》14版赛事总结《国际慈善拳赛顾福昌击败罗列琪斯郑吉常不幸败于琼斯》Figure 7 Event Summary Appeared on Page 14 of ShunPao Published on September28,1936(Gu Fuchang beat Roliches in the International Charity Boxing Match;Zheng Jichang was beaten by Jones)

据 《申报》刊载,郑吉常当时的体重为125磅(56.699 kg),他的对手琼斯是 136 磅(61.689 kg)。琼斯是英国士兵,曾获英国某城轻量级拳击锦标赛冠军,以重拳闻名。琼斯甚至在赛前放话:“没有一个中国人能在我面前支撑一个回合。”郑吉常在比自己高两个级别的职业拳手琼斯面前,坚持打满6个回合,最后点数落后,惜败于琼斯。也因为这场比赛,为中山医院募得8 000国币,占总募集金额的1/5。另一名中国选手顾福昌,是时任民国驻法大使顾维钧和南洋富商“糖王”黄仲涵之女黄蕙兰的儿子。

在找到这份确切的历史资料之前,笔者曾在百度(www.baidu.com)输入“郑吉常”“琼斯”关键词进行搜索,得出的拳赛结果有输有赢。在访谈过程中,笔者就这一场拳赛分别询问郑沙坚、杨晓龙和冯明昌,三位都表示郑吉常生前提及时,坦言自己点数落后,最后落败。

杨:我对老先生的了解也就是从外围,他自己不讲自己的。我问了他不知道多少次了,他只讲了一次,就是跟琼斯的比赛,说琼斯的拳很重,其他都没跟我讲。“啊呀,牟港头啊牟港头啊”(沪语:没讲头啊没讲头啊),他跟我说的都是带广东腔的上海话。所以说老实话,以前的东西,我也是从外面的资料上了解得多。

除了这次的“琼斯之战”,还有一次关于郑吉常与洋人打拳的传奇故事。青岛拳手江志璧,绰号“瓦西”,1958年下半年入选山东省拳击队,随即被派到上海参加华东拳击训练班,指导教师就是郑吉常。2002年,江志璧65岁,在接受《青岛画报》记者采访时,说了一个 “郑吉常拳打洋人”的小故事,称郑吉常在20世纪40年代,仅用几个回合就实实落落地把一个大鼻子洋人打得血流满面,匍匐在地。当时台下的观众以为郑吉常是日本人,不仅没有掌声,还出声质询,郑吉常大声回应说:“我是中国人,我是一个归国华侨,我的名字叫郑吉常。”该文还称“郑吉常也从此成了第一个能够用拳头打败洋人的中国人”[8]。

4 快如“毒蛇”的左直拳和“人靶”的训练方式

据1996年6月出版的《上海体育志》介绍,郑吉常创造了用左手快速连击以迷惑对手,然后伺机用右手重拳击倒对方的战术[9]。1996年12月出版的《现代拳击》补充道,“郑有一种特殊的技战术:先用左拳头从不同的角度发出连珠炮般的单拳连击,忽上忽下,忽左忽右,试探进攻,迷惑和分散对手的注意力,迫使对手心理上失去平衡,然后抓住瞬间进攻良机,用右直拳紧跟着打出重拳,这一手技战术成功率很高。郑打出的左直拳之快尤如‘毒蛇吐信’,这是他的绝招,常使对手防不胜防地被击中要害而败北。”[10]

训练方式方面,1938年《精武丛报》上一则西洋拳击班的招生通告记述:“近忝聘郑吉常君为义务指导,郑君年富力强,个中能手,且热心服务,善诱循循,极得会员信仰,其授课时间,规定每星期一、三、五下午四时至五时半。”

赵:郑吉常的拳击风格是什么呢?

冯明昌(以下简称 “冯”):就是快。

郑沙坚(以下简称 “郑”):我小时候还没学拳击,就是根本不懂的时候,听到很多举杠铃的讲,都是很崇拜我伯父的,吵着要做他的儿子。我一看这么又高又大的人,还要做我伯父的儿子,我不理解啊。其实是因为那时候我伯父没有孩子,也没有领养后来的养女。那些举杠铃的到我家里来,我问过他们我伯父打拳的事情,他们像是讲故事一样,打谁我也不记得了,说对方被打倒下去了,爬起来还不知道怎么回事就又被打下去了。左拳还是右拳,怎么打的,都不知道,看都没看清,就倒下去了。不是称他是“亚洲毒蛇”吗,毒蛇有很快的速度,就是这个意思。

赵:郑吉常也培养了很多学生,像我们体院的老教授周士彬。

冯:周士彬也搞摔跤,不过他的拳击是跟老先生学的,而且老先生带学生有自己的特色,主要是在实战中学。

郑:对,他的训练特点是“人靶”,现在外面俱乐部用得多的是“手靶”。“人靶”呢就是你打我,对着我的脸打,我手阻挡。右拳打过来,我肩阻挡,肘阻挡。

冯:他有一个理论,就是掌握出拳距离很重要。还有一个,人不断地在对打当中训练,哪怕做靶子的,不还击的,人是在不断地运动。在不断地运动中不断地控制距离,不断地变化。“手靶”的缺点就很明显,手就摆在那里,不动的,练到后面出拳的人只知道从一个方向打。

郑:也可以说,就是我整个人当一个靶子,你来打,你打哪里,我就哪里阻挡。你打下面,我肘阻挡,你摆拳过来,我格挡。跟实战一样的,只是我不还手。训练了人家,也训练了自己。

赵:这个训练方式很好,现在的拳馆有继承下来吗?

冯:但是我看了很多地方,都没有传下来。因为这个对教练员的体能要求很高。你10个学生要带,一开始完全要靠自己带,然后人家才学得会。现在的社会和以前的社会不一样,现在还有种功利性在里面,要追求效益。以前拳击都没有收钱的概念,就只是怎么把这个技战术教给你。

郑:现在很多俱乐部,场租费都很贵。学费收不来,就开不下去的。所以是很爱护学生的,不能打他的。如果打得重了,学生要跑的,下个月学费就不交了。

冯:像我们以前,每次鼻青脸肿回去很正常。现在是不可能的,家长也不会同意的。一个小孩,不舍得的。

5 郑吉常的晚年生活

赵:最后郑吉常是因为什么原因走的呢?

郑:就是老了,年纪到了。当时只有杨晓龙在他身边。那天其实我也去了,只是先回去休息,结果那天老先生就走了。包括杨家琛也去了,他在我前面回去的。

赵:那为什么当时郑吉常名义上的女儿,他的养女不在身边呢?

冯:那个时候养女回去照顾郑老先生的爱人,也就是郑师母。因为我们不知道那天他会走,要不然我们肯定都不会离开的。

郑:当然了,这个身体呢,在吃官司的那段时间,被搞得比较厉害,底子伤到了。

冯:就是“文化大革命”的时候。

郑:那时候被关进去了。如果没有,还可以长寿一点。

郑吉常在十年动乱期间,因为家里的资本家背景,和其他的一些原因,受到迫害,被关在牛棚。有个人觉得郑吉常虎落平阳,就用指甲扣、掐他的耳朵,留下一个很深的伤口,疤痕到老也一直没有褪去。当时郑吉常只是忍受,没有动手回击,后来郑吉常被平反,众人要去把那个人揪出来,揍一顿。但是郑吉常只是挥挥手,说“罢了,罢了”,坚持没有说出那个人的名字。之后,精武体育会被并到虹口区体委,郑吉常根据组织分配,在虹口游泳池做救生员。深水区最高的跳台有5 m,郑吉常就站在这个最高的跳台上,观察游泳池里的人。一旦发现有人抽筋,当时已经年过60岁的郑吉常就直接从5 m高台跳下来进行救助,直到66岁退休。

1959年3月开始,拳击项目被停,直到27年后的1986年3月,拳击才在大陆地区正式恢复。但在此之前,上海拳击仍在小范围内活动着。弄堂拳击是那时候的主要形式。除去前往郑吉常家里学拳的学生,精武体育会有几名武术教练也想练拳击,经常会请郑吉常前去指导。这也是杨晓龙和郑吉常相识的契机。

杨:我从1982年开始练拳,那个时候郑吉常已经七十多岁了,经常会来精武体育会做做示范,指导一下。我呢,以前就对他很崇拜,他简直就是我心目中的偶像。接触拳击以后,他的所作所为让我更加佩服他。老先生首先一点,为人谦虚,没有架子。任何人跟他说话,打招呼,他跟你握手都是来一个九十度的鞠躬,很有礼貌。他家住在静安寺,到四川路横浜桥的精武体育会来,每次都是坐公交车,一个人来来去去的,而且每次训练他都不会迟到、早退,很遵守时间。我刚学拳击的时候,等于是还没有那个档次直接跟他学。他那个时候年纪大了,会辅导一些学得比较好的老队员,我刚开始练拳击肯定是没办法得到他亲手指教的。但是很巧的一次,他看我打实战,给了我一句话,“晓龙啊,侬(你)这个打法没法子挡啊”,就是没有躲闪。然后他给我做示范动作,我就觉得特别奇怪,七十多岁的人了,做动作怎么能这么灵活,就像灵猫一样,“噌噌”一下子。我就把动作印在脑子里面,回到家对着镜子模仿他的动作,后来我就叫我的邻居拿个网球砸我,一砸我就躲。也就是在郑吉常的指点下,我的躲闪技术就练成了。之前的比赛我就是拼打型,按照现在的话来讲,就是利用拳击技术去打架,没有防守,就是一往直前。自从有了这个躲闪技术,后来打比赛也是突飞猛进。当时民间主要有 4个城市,北京、青岛、上海和南京有拳击,我其实是1982年12月份学的拳击,然后我1983年4月份在青岛比赛的时候,就拿了个57公斤级的第二名,就很开心,等于在我身上打了个强心剂,开始把拳击当作自己最最心爱的东西去追求,一直练到1987年中国拳击恢复国家队,我也是第一批队员。后来回想,也就是郑老先生这一句话把我点醒了。

赵:那你在国家队那些年有和郑吉常联系吗?

杨:其实没什么接触,只是偶尔我们有什么比赛,他来指导一下。等到1990年,我从国家队回来以后,才开始真正地与郑老先生接触。我被分到虹口区少体校,那时候领工资不像现在可以打到卡上,要自己去找会计。偶然有一次拿工资,我碰到郑师母,就打了个招呼,问问郑老先生好不好。师母就说郑先生年纪大了,各方面状态都不像以前那么好了;以前嘛好像前呼后拥的,现在有种人走茶凉的味道,没什么人来看了。我一下子就觉得自己有这个责任,照顾照顾他。从1990年,先开始是每个月我给他去送工资,后来他年纪大了生活不是很方便,又特别爱干净,身上不能有一点脏的东西,住的房子还是石库门,不像现在改造过了有洗澡间。他每个礼拜都要去澡堂两次,我就陪他去。慢慢接触时间越来越多,变成忘年交。每次到他那里,我可以听他讲很多老上海精彩比赛的事情。甚至说心里话,我从他那里也学到很多现在作为教练员能够用的训练方法。每次训练他都跟我讲,各种各样的人,各种各样的性格,应该怎样去带。力量型怎么带,技术型怎么带,怎么进行心理指导,各方面我觉得都特别超前。按照我们现在的话讲起来,都是很符合现代训练知识的东西。后来中央五台礼拜天都有拳王争霸赛转播,这个日子就变成我们定下来的日子。一边看一边讲,他也会根据比赛谈出他的观点。虽然生活上我照顾他,但是他对拳击的感受和热情给了我很大的鼓舞。

赵:郑吉常有很多学生,有名气的也挺多,他们都不去看看的吗?

杨:唔……但是按照我的感觉,除了过年很多学生一起出去吃饭,平时去他家里的人,我这么多年,碰到的很少。在我心目中,这么高大的一个人,到最后临终,就我一个人在他身边。我双亲走得早,而且走的时候我都不在边上,是我的遗憾。但是老先生是我一路送走的。我跟你说,我现在搞拳击就是因为那时候他最后的那一句话。我握着他的手,安慰他,一直在跟他讲,“老先生,你走好,师母我们会给你照顾好的”,想不到他那个手一直捏着我很紧很紧,那时候心电图已经平了。结果我越说话那个手越有劲,后来我就突然一下子想到,他要听我一句什么话,因为平时除了拳击他没什么跟我谈的,我就说,“郑先生你走好,拳击这根香我会给你点下去的”,这句话一说完,他的手一松,一口气“呼——”地吐掉了。我那时候就想,下半辈子我就必须要搞这个,从2001年下半年开始,我就在筹建俱乐部。上海1998年市运会取消了拳击这个项目,我那时候在虹口区少体校做教练,不是带拳击,而是带跆拳道。其实我一点都不喜欢跆拳道,但是拳击没有了,领导照顾我,不然我就下岗了。老先生走了以后,我就决定一根筋搞拳击,2002年正式成立拳击俱乐部,一直到现在都在搞。我们现在每个季度都有“常龙杯”比赛,就是郑吉常、杨晓龙的意思,来纪念郑吉常老先生。

赵:在最后你和郑吉常相处的那段日子,印象最深刻的是什么?

杨:他将近90岁的人了,只要一见到我,一讲到拳击,他就眼睛发亮,就开始做动作。拳击,就是他的生命。生活中你跟他谈什么东西,他都不想,不感兴趣。你要是一讲拳击,他就马上激动了,还会摆动作。这样讲起来,就是个拳迷啦,拳痴!

赵:2014年精武公园塑了一批铜像,选了精武体育会18位老前辈,其中就有郑吉常(图8)和他的学生周士彬。当然还有精武创始人霍元甲的铜像,是最高最大的。

图8 精武公园内郑吉常塑像Figure 8 Statue of Zheng Jichang in Jing Wu Park

杨:霍元甲是创办了精武体育会没错,但他其实是个大力士。当时有个老外,叫奥皮音,这个人其实不是有名的。因为真正有名的拳王会到中国来摆地摊吗?奥皮音当时摆了个地摊耍把戏,然后霍元甲说你有本事,那我跟你比比,立个生死状,看谁力气大。然后第二天,奥皮音吓得跑掉了,霍元甲名气就出来了。那时候中国人给人看不起,叫“东亚病夫”,所以一个中国人跟老外叫板,不得了。那个时候需要弘扬民族精神,就把他捧出来。当年上海是半殖民地,有很多租界,租界里面有很多体育会,中国人自己也要搞自己的体育会,先开始叫精武体操馆,然后变成精武体育会,引进了各种各样的体育项目。可以说中国体育的摇篮就在精武体育会。其实霍元甲的本事,说心里话,跟郑吉常不能比。郑吉常打过有名的人,他只是把一个人吓走了,但是从民族精神来讲,他是厉害的。那个时候社会要塑造一个英雄。但是现在拍电影,包括陈真,都是假的。还有人拿李小龙来跟我谈,说李小龙怎么怎么样,我说李小龙怎么能跟我们比呢,我们是运动员,他是演员,是演出来的,不是打出来的。我们讲,一切以数据说话,你比赛出来你才是好的。李小龙确实在国际上为华人争过光,但是他没有参加过一次正规的世界比赛,只是演得比较厉害一点。

6 结语

除查阅国内报刊、电子资料外,笔者还请侨居日本的朋友胡曦在日网用“アジアベビ”(亚洲毒蛇)和“鄭吉常”(郑吉常)分别进行关键词检索,但并未得到任何一条相关信息。1986年3月我国正式恢复拳击项目,郑吉常“亚洲毒蛇”之称号主要出现在20世纪80至90年代的若干武术类刊物上。郑吉常真正活跃的20世纪30年代的报纸却没有称郑吉常为“亚洲毒蛇”。时势造英雄。真实的郑吉常原是一位阔家大少,后来连去柏林参加奥运会的路费都出不起,这其中具体的缘由或许只能从郑沙坚提到的他伯父郑吉常的日记本中找出。但遗憾的是,该日记本已佚失。现在的中国拳击正处于重振阶段,笔者认为,人们尚须抛去泡沫化的赞扬,重新认识郑吉常本人及其业绩,客观地看待中国拳击在20世纪20—40年代的存在状况。