论博物馆观众的参观行为

杰姆斯B.施雷伯 安得烈·派卡里克 纳丁·海里曼 扎哈瓦·朵琳 李雅珍

摘 要 探讨了史密森尼学会过去三年一直在研究的观众行为。本研究样本由390位观众组成,其中包括一个在美国自然历史博物馆追踪研究的子样本(n=102),由此得出观众偏好五因素模型——观点、人、物、身体以及思考。在保留四因素模型的基础上,将各因素的得分与追踪数据联系起来。调查结果显示,观众的偏好得分与展览中的参观行为息息相关,并具有可预测性。

关键词 行为参与 博物馆 观众

1 理论基础

在过去的20年里,关于博物馆观众的研究可谓百花齐放。随着人们对在精心设计的环境中进行学习的再度关注,讨论此话题的著作层出不穷。从我们之前的研究中发现,观众在参观的过程中不用注意或学习过多,就能获得他们想要的体验,换句话说,至少不必作出与设想一样的、所谓有意义的改变。博物馆馆长及工作人员通常只希望观众可以了解展览所含的信息,却不清楚观众的行为或来此学习的真正原因。具体来说,观众来博物馆是为了寻求不同的体验,他们各自有着不同的偏好,于是便付诸行动。我们决定退一步来思考,去了解观众的行为及其原因。

1.1 观点、人和物

在一次对美国印第安人博物馆的观众调查中,基于扎根理论得出了一个观众偏好模型,主要根据观众自身的类型(观点、人或物)来研究其在展览中的行为。实际上,这一模型在早期的著作中就已出现。

以观点为导向的观众会关注信息、主张、重要性、统计数据和年表。这些观众通过理解展览中的大量概念来获得事实,他们往往会用“你知道……吗?”的句式来谈论某个展品。

以人为导向的观众会寻找照片、视频或音频、故事、传记以及与情感相關的东西。这些观众在看过展示和表演后会想象他人的生活,他们往往会用“你听过……吗?”来谈论某个展品。

以物为导向的观众来博物馆是为了藏品。这些观众对来源、风格及生产方式、使用方式感兴趣,会从审美的角度比较藏品的精细做工和所需技术。他们往往会用“你看见……了吗?”的句式来谈论某个展品。

以身体为导向的观众会注重与展品的互动。这些观众被建筑空间、位置移动和感官存在所吸引,他们往往会用“你试过……吗?”的句式来谈论某个展品。

相比之下,以思考为导向的观众更为复杂。他们对于事物会有自己的想法,随时会陷入思考之中。某件物件、某个文本、某个视频或某项活动都可能触发情景记忆,或者类似于联想的沉思和语义记忆。例如,看到《天龙特工队》*中的餐盒后,我们中的某些人可能会开始回忆。因此,这个物件就是引发思考的“导火索”。观众会详细地告诉我们,他们的思维是如何将语义信息变成思考行为的。

1.2 与学习的关联

100多年来,学习一直是博物馆领域关注的焦点,尤其是对于学龄儿童,例如关于博物馆与学校的关系、学习科学概论和幼儿教育问题的研究。目前,大多数策展团队都希望观众带着类似“海洋酸化”或“不平等条约”这样的“知识”离开,他们不会去思考观众来博物馆时的期望、偏好或者计划。他们有时会设想,如果观众来参观,就要学到知识。

我们的研究重点在于了解观众如何参观展览,后期目标是从观众类型的角度研究学习是如何发生的。从展览中各个截然不同的组成部分中,分辨出最初吸引观众的地方。事实上,观众是有偏好的,他们会在制定计划后,再付诸行动。

1.3 概念的改变

关于博物馆学习的一些研究议题体现了概念的改变。许多展品不只是给观众观察的,而是为了实现形象的解释,让观众重新理解某个时期、某个理论、某种文化等等。40多年来,研究人员知道,人们已经有了各自成熟的世界观,这是他们对事物的诠释。当观众走进博物馆参观展览时,在这一过程中便会显示出他们的偏好。他们很有可能对自己目前的知识水平或对某一领域、某一现象的现存概念不满,所以想要通过看到的东西来证明自身现有的看法。因此,在博物馆里的学习可能相对较少或较浅。

相反,许多策展团队的设计基于教育研究中所谓的意向性概念改变。虽然概念改变研究在教育界有着悠久的历史,但尚未成为博物馆研究的焦点。只集中在认知和个体知识描述上的早期概念改变被称为“冷概念改变”。概念改变的过程受到个体、动机、社会和历史过程的影响,由此提出了个体概念改变的热模型。

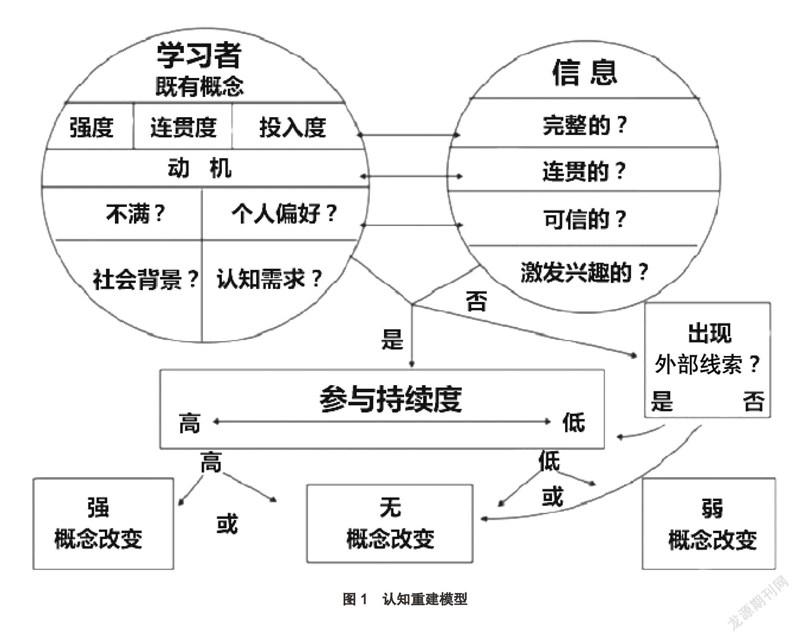

本研究使用了认知重建模型,探讨学习者的既有概念与展览信息是如何相互作用的。如图1所示,该模型包含了认知和情感心理因素,以及信息传递因素,即设计团队试图传递信息的叙事手法。信息源要将信息进行处理,使信息完整、连贯和可信,并能够激发观众的兴趣。如果信息在传递过程中缺失以上某一点,那就不太可能发生其所期待的概念改变。

该模型还描述了观众的特性,具体来说就是他们现有知识的强度、连贯度以及投入度。强度是指其知识表述的丰富性、知识的积累程度以及与其他知识的关联度。渊博的知识会降低概念改变的概率。连贯度是指知识的稳定性,知识越不稳定,越有可能被改变。如果知识不平衡到了不得不解决它的时候,连贯的知识可能易受改变。最后一部分讨论的是个体对某个想法或观点的投入度。投入程度可强可弱。在我们的研究中,有一位男性观众表示关于全球变暖的演示视频制作得很好,非常易于理解,但他信仰基督教福音派,并不相信那是真的。可见,他对自己信仰的投入程度远远大于科学知识。

动机是指影响概念改变的因素。具体来说,可能是由于对目前认知的不满、源于爱好或情感的个人偏好,或者社会背景。例如,一个对展览兴趣不大的观众可能因为同伴对某个信息非常感兴趣,而对其产生兴趣。反之亦然,观众也可能变得兴致全无。根据以往的研究发现,认知需求超越了个体的人格特质。一般来说,有高认知需求的人会享受深入阅读的过程。

因此,展览信息与学习者的既有概念是相互作用的,博物馆观众、展品和信息之间也是相互作用的。人们在参与活动时会产生或高或低的元认知参与水平。参与水平低的人可能会关注那些不需要大量思考的信息,以致汲取信息量不足。例如,有人在看了关于海洋酸化的海报后,只想到海洋里会出现更多海蜇,而不能真正理解这些信息背后隐藏的深层含义。这会导致没有或只有少量的概念改变。而那些参与水平高的人会认真推敲信息,产生强烈的概念改变。

最后,那些没有动力去改变的人也有可能会通过外部线索而发生一些临时性的概念改变。关于科学教育的研究表明,个体在受到教育后能在知识测试中考出好成绩,而过后却发现这些改变只是暂时的,他们还会回到以前的概念认知。

1.4 研究目的

本研究旨在提出一个捕捉观众偏好的模型来替代访谈,以此识别不同的参与类型。此外,我们还进行了追踪调查,来验证通过模型得出的观众偏好与展览中驻足停留点的观众行为相关联。

2 研究方法

本研究采用追踪调查法,调查样本由390位观众组成,抽选的原则是进入展厅参观的每5位观众中的最后一位。另外,我们还对一个子样本(n=102)的参观行为进行了追踪研究。调查对象中女性占53%,首次参观的观众占45%,美国公民占85%,平均年龄为31.65岁。

本研究运用的模型包含五个因素:观点、物、人、身体和思考。鉴于这一模型的性质,我们并不期望思考因素能达到很好的效果。在分析中,我们认为应该放弃与验证性因子分析相关度不高的问题。观众的偏好不是以博物馆背景为基础的,而是以具体经验为基础的,因此我们不会提出与博物馆有关的问题。借鉴各个因素的经典案例,我们作了综合性的行为陈述。同时尽量精简问题,这样观众才会愿意填写。要知道,冗长而烦琐的调查在自愿参与的环境中几乎是不可行的。

本研究使用李克特量表,分为四种答案“根本不是我”“不是很像我”“有点像我”“非常像我”,依次从1分到4分。例如:观点——我喜欢将物品分门别类;物——我喜欢在网上购物;人——我喜欢把人们聚在一起;身體——我喜欢做运动;思考——我坚持写日记。我们将收集到的数据有序分类,运用EQS 6.1 Build 97软件进行验证性因子分析,检验异方差-稳健性标准误。

3 验证性因子分析

初步结果表明,观众调查数据与五因素模型的拟合度并不高。比较拟合指数(CFI)<0.90,近似误差均方根(RMSEA)>0.06,S-B卡方检验为865.7747(df=289)。通过拉格朗日乘数检验,思考因素应纳入观点因素和物因素的考虑范围中。从概念改变的角度来看,这使得观众个体可能会更多地参与到博物馆中,并经历概念的改变。但在本研究中,我们担心思考因素会导致错误的分析和解释的差异。因此,我们从技术上剔除了这一因素。

不过,从理论上讲,思考因素也可以通过其他四个因素来表达。例如,在服装展上,观众会想知道她在那个时间和地点如何表现。这位观众属于以人为导向,而这个展览也会令她产生思考。根据Wald检验,那些不能承载假设因素的问题会被删除,同样那些与其他因素高度相关的问题也会被删除。例如,网上购物与普通购物高度相关,因此关于普通购物的问题便会被删除,因为关于网上购物的问题整体承载性更好。

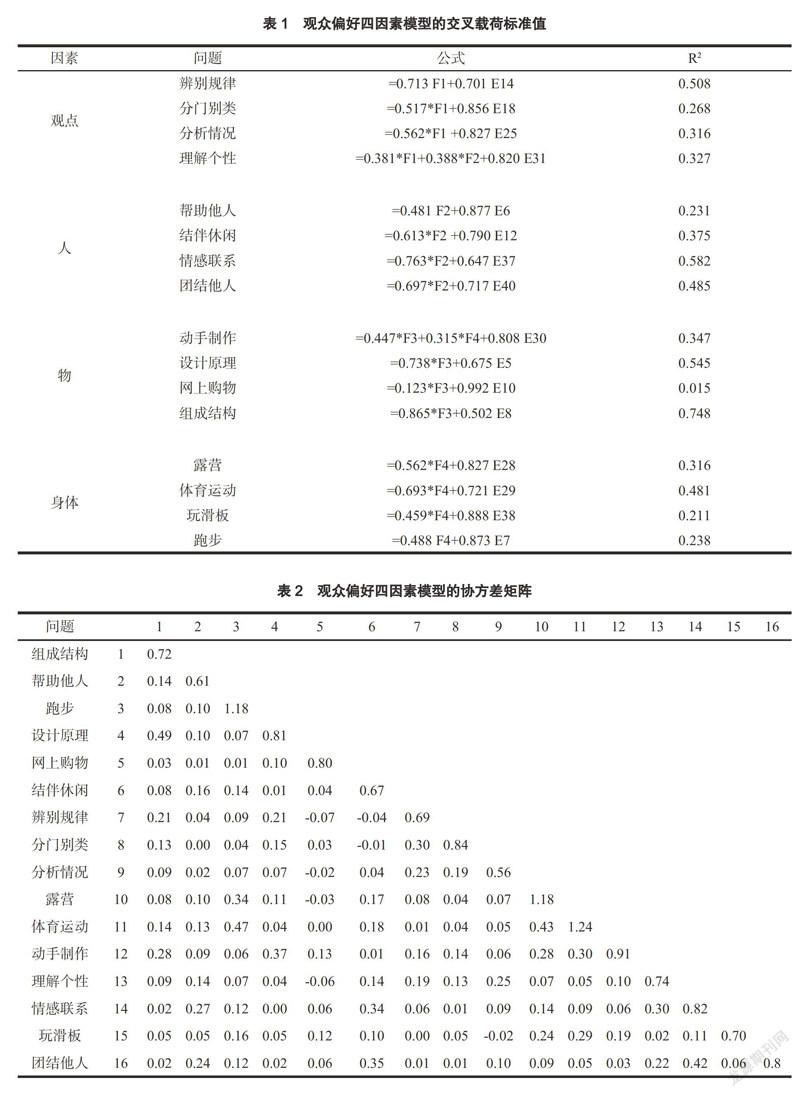

如表1所示,我们利用剩余的四个因素,及每个因素包含的四个问题进行测试,并使用交叉载荷与原始数据进行比较。其中,交叉荷载分为两类,一是从物的因素和身体的因素去构建对信息的解读,二是从观点的因素和人的因素去理解观众的个性。从统计上来说,观众偏好四因素模型(嵌套原始分析)的S-B卡方检验为222.78(df=95),CFI=0.93,RMSEA=0.05,与原始数据的卡方检验相比显著减少。根据样本的大小和模型的复杂性,这些都是合适的拟合值,且标准化残差呈正态分布。而使用其他模型,如随机分配、单因素检测、MIMIC模型,得到的拟合值更糟(CFI<0.9),标准化残差也更大。此外,观众偏好四因素模型的内部一致性系数也在可接受的范围内(见表2)。由此,我们使用EQS 6.1 Build 97软件的“一般线性模型”功能获得每个因素的得分,并将各因素得分与追踪数据联系起来。

4 追踪调查

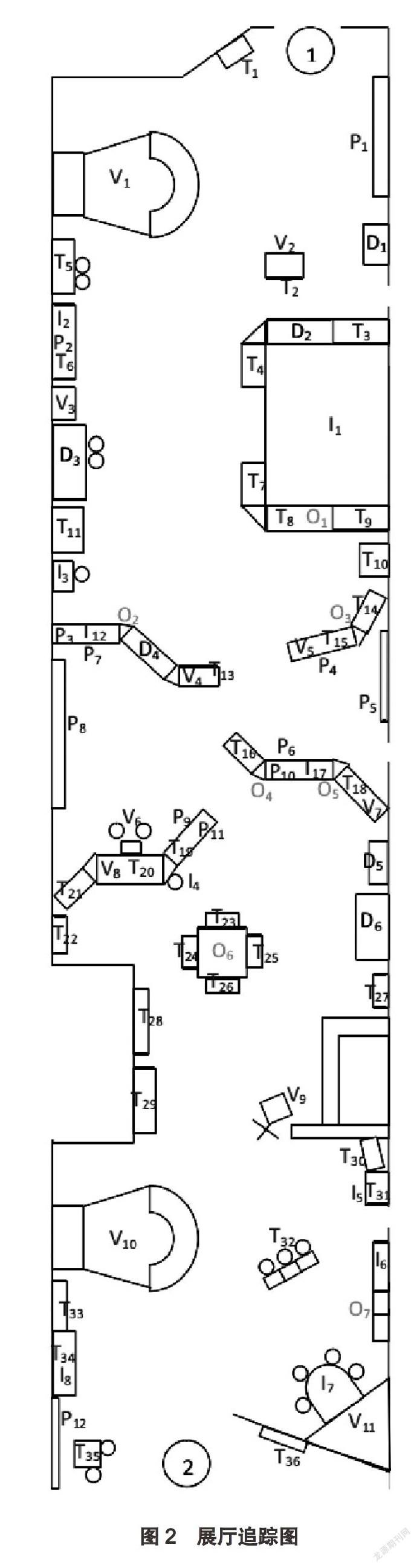

在本研究的第二部分,我们追踪研究了参观族群主题展览的观众。如图2所示,观众从展厅的南门进入,其中T表示文本停留点,V表示视频停留点。从每5位观众中,挑选最后一位进行追踪,记录他在参观中的停留点以及停留时间。一旦一次追踪采访完成,工作人员便会回到展厅南门等待下面5位观众。

4.1 调查结果

通过追踪调查,我们获得了大量的数据,其中我们重点关注与观众偏好相关的假设模型。追踪调查的观众与未追踪调查的观众特征相似,两组都有45%的首次参观观众,其中52~54%为女性,15~17%为国际游客,平均年龄分别为30.32岁和35.30岁。他们的偏好倾向也差不多,追踪调查观众的得分是1.53,未追踪调查观众的得分是1.58。

不同于我们研究的其他展览,本研究中我们假设观众的参观偏好是以人为导向或以观点为导向的。如表3所示,由于这个展览中囊括了大量关于“族群”的观点(涉及人类学、社会学、科学),那些来参观展览的人更倾向于观点因素(1.48)和人因素(1.57),而不是物因素(0.15)和身体因素(-0.52)。

4.2 具体的停留点

在第一个文本停留点(T1),观众可以看到一个介绍人物的文本。根据观众偏好四因素模型,以观点为导向的观众和以人为导向的观众可能停驻在观点因素和人因素上得分都较高的地方。在此停留的观众在观点因素上的得分为1.41,在人因素上的得分为1.79。在停留的33位观众中,29人停留了不到30 s,他们在观点因素上的平均得分为1.57,在人因素上的得分为1.67。而那些呆了更长时间的观众,他们在观点因素上的得分为0.28,在人因素上的得分为2.71。可见,以人为导向的观众是在了解人物,而以观点为导向的观众在获取信息后不久便会离开。

在第一个视频停留点(V1),观众可以看到3个关于人物的显示屏。相比于观点因素(0.98)、物因素(-0.19)和身体因素(-0.73),在此停留的观众在人因素上的得分最高(2.08),并且高于那些未停留的观众(1.50)。鉴于所有因素得分的合并标准差约1.50,效应量为中等到大。

位于展廳中心的是一面照片墙(P8),上面有照片中人物所写的话。正如我们所料,以人为导向的观众会驻足观看。那些停留观看的观众在人因素上的得分要比那些未停留的高,其中停留观众的得分为1.67,未停留观众的得分为1.16,合并标准差为1.75,效应量为小至中等。而在物因素上的得分也十分有趣。照片可能会让观众获得强烈的审美愉悦,因此在物因素上的得分也有所不同,停留观众的得分为0.29,未停留观众的得分为0.16,合并标准差为1.60,效应量较小。由于样本数量小,结果都不显著,但是追踪调查结果确实符合四因素假设模型。最后,我们尝试性地使用了贝叶斯网络模型,将四因素得分作为预测因子,同时将停留点作为效果因子,在前两个停留点的停留时间上,我们正确地预测出了85%。

5 讨论

根据追踪调查得出的数据,我们必须要对之前的四因素模型进行修改。在这一点上,我们认为思考因素可以通过其他四个因素来表示。我们将继续收集不同因素的数据来支持这一观点。最近,我们已经注意到,观众会在访谈中进行思考,这可能是展览参观的延续,并与情景记忆相关。然而,可能由于追踪调查的人数不够,导致我们尚且不能完全识别以思考为导向的观众。或者还有一种可能是,我们进行研究的博物馆对以思考为导向的观众没有吸引力。

研究的第二部分指出了观众偏好四因素模型对参观行为的预测具有极大的潜力。运用这些数据和最近的研究成果,我们可以进行深入分析。观众偏好识别和参观行为模型有助于展览的策划设计,能让观众与展品近距离接触,从而增强观众的获得感。下一阶段的研究将侧重于观众参观行为中的吸引、参与和转移,以探究能否创造更多的参与体验,增加有意义学习的可能性。

我们仍需借助认知重建模型确定观众对新信息的偏好、开放性以及动机。有证据表明,偏好确实存在,并且观众偏好与参观行为相匹配。从先前的评估工作中,我们可以看出,观众倾向于寻找与自己想法一致的信息,从而使其很难获得新信息、接受新观念。同时,也可能会因此错过一些引人注目的展品。我们试图带给人们新的体验,并取得了一定的成功。

虽然本次研究是成功的,但是仍有一定的局限性。第一,追踪调查存在很大的困难,虽然我们在展品类型上作出了宏观分类,确定了人们想要参观的内容,但观察误差是不可避免的。例如,展厅入口的一侧是关于人物的视频,而另一侧是运用显微镜观察的展项,这样的情况下便很容易知道观众是在看视频还是在使用设备,而展览中的其他地方恐怕就很难辨别了。第二,这是关于观众偏好的首次定量调查。如有更大的样本或不同的博物馆,可能会给我们提供一个稍微不同的验证模型。最后,我们认识到了利用一些变量和测试模型的必要性,并已经开始着手研究。

文章来源:James B. Schreiber, Andrew J. Pekarik, Nadine Hanemann, et al. Understanding visitor engagement and behaviors[J]. The Journal of Educational Research, 2013(6): 462-468.

参考文献

[1]ANDERSON R C, REYNOLDS R E, SCHALLERT D L, GOETZ E T. Frameworks for comprehending text[J]. American Educational Research Journal, 1977(4): 367-381.

[2]BAKER F C. The museum, the original exponent of visual education[J]. School Science and Science Mathematics, 1922(7): 651-655.

[3]BENTLER P M. EQS 6 structural equations program manual[M]. California: Multivariate Software, 2006.

[4]BITGOOD S. Social design in museums: The psychology of visitor studies[M]. Boston: MuseumsEtc, 2011.

[5]CAREY S. The origin and evolution of everyday concepts[M]// Minnesota studies in the philosophy of science: Vol. XV. Cognitive models of science. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1992: 89-128.

[6]CAREY S, SPEIKE E. Domain-specific knowledge and conceptual change[M]// Mapping the mind. New York: Cambridge University Press, 1994: 169-200.

[7]CHI M T H. Conceptual change within and across ontological categories: Examples from learning and discovery in science[M]// Minnesota Studies in the Philosophy of Science: Vol. XV. Cognitive models of science. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1992: 129-186.

[8]CHINN C A, BREWER W F. The role of anomalous data in knowledge acquisition: A theoretical framework and implications for science instruction[J]. Review of Educational Research, 1993(1): 1-49.

[9]DOLE J A, SINATRA G M. Reconceptualizing change in the cognitive construction of knowledge[J]. Educational Psychologist, 1998(2-3): 109-128.

[10]EACOTT M J. Memory for the events of early childhood[J]. Current Directions in Psychological Science, 1999(2): 46-49.

[11]FALK J H. Identity and the museum visitor experience[M]. California: Left Coast Press, 2009.

[12]GALLUP A B. The children's museum as an educator[J]. Popular Science Monthly, 1908: 371-379.

[13]KLEIN R B. Principles and practice of structural equation modeling[M]. New York: The Guilford Press, 2011.

[14]LIKERT R. A technique for the measurement of attitudes[J]. Archives of Psychology, 1932(140): 1-55.

[15]NELSON K. The psychological and social origins of autobiographical memory[J]. Psychological Science, 1993(1): 7-14.

[16]Office of Policy and Analysis. A study of conservation messages in the Sant Ocean Hall at the National Museum of Natural History[R].Washington D.C.: Smithsonian Institution, 2011.

[17]Office of Policy and Analysis. How do you improve the experience of museum visitors? An experiment at the National Museum of Natural History[R].Washington D.C.: Smithsonian Institution, 2013.

[18]PEKARIK A J, DOERING Z D, KARNS D A. Exploring satisfying experiences in museums[J]. Curator: The Museum Journal, 1999(2): 152-173.

[19]PEKARIK A J, MOGEL B. Ideas, objects, or people? A Smithsonian exhibition team views visitors anew[J]. Curator: The Museum Journal, 2010(4): 465-482.

[20]PEKARIK A, SCHREIBER J B, MOGEL B, DOERING Z. IPO: A new way to design for visitors[C]. Atlanta: Museum Computer Network Conference, 2011.

[21]PEKARIK A, SCHREIBER J B. The power of expectation[J]. Curator: The Museum Journal, 2012(4): 487-496.

[22]PETTY R E, CACIOPPO J T. The elaboration likelihood model of persuasion[M]// Advances in experimental social psychology. New York: Academic, 1986: 123-205.

[23]PITMAN B, HIRZY E. Ignite the power of art: Advancing visitor engagement in museums[M]. Dallas: Dallas Museum of Art, 2011.

[24]REA C M. The relation of the museum to the schools[J]. Bulletin of the Charleston Museum, 1907(3): 21-32.

[25]SATORRA A, BENTLER P M. A scaled difference chi-square test statistic for moment structure analysis[J]. Psychometrika, 1994(4): 507-512.

[26]SCHANK R C, ABELSON R. Scripts, plans, goals, and understanding[M]. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1977.

[27]SCHMECK R R, GEISLER-BRENSTEIN E. Individual differences that affect the way students approach learning[J]. Learning and Individual Differences, 1989(1): 85-124.

[28]SCHREIBER J B. Core reporting practices in structural equation modeling[J]. Research in Social and Administrative Pharmacy, 2008(2): 83-97.

[29]SCHREIBER J B, ASNER-SELF K. Educational Research[M]. John Wiley & Sons, 2010.

[30]SCHREIBER J B, SHINN D. Epistemological beliefs of community college students and their learning processes[J]. Community College Research and Practice, 2003(8): 699-710.

[31]SIEGLER R S. Emerging minds: The process of change in children's thinking[M]. New York: Oxford University Press, 1996.

[32]SINATRA G M, Pintrich P R. Intentional conceptual change Mahwah[M]. New Jersey: Erlbaum, 2003.

[33]SINATRA G M. The "warming trend" in conceptual change research: The legacy of Paul R. Pintrich[J]. Educational Psychologist, 2005(2): 107-115.

[34]SMITH J P, DISESSA A A, ROSCHELLE J. Misconceptions reconceived: A constructivist analysis of knowledge in translation[J]. The Journal of the Learning Sciences, 1993(2): 115-163.

[35]THAGARD P. Conceptual revolutions[M]. New Jersey: Princeton University Press, 1992.

[36]TULVING E. Elements of episodic memory[M]. Oxford: Oxford University Press, 1983.

[37]TULVING E. What is episodic memory?[J]. Current Directions in Psychological Science, 1993(3): 67-70.