涵养

——书法与人生境界

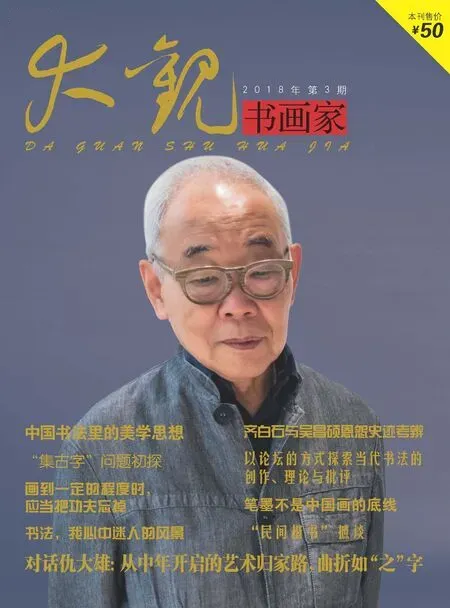

崔树强

为人生而艺术。

一、特健药:疗心之疾,矜燥俱平

中国文化重视生命,其中包括重视生命的颐养。这种生命颐养,不仅仅包括生理的,更重要的是心理的、精神的、性情的。

其实,世界各民族都有自己的养生术,比如印度的瑜伽修持、日本的沐浴法等等。在中国的养生法中,影响最大的莫过于道教的炼丹求仙,但这些主要是指身体上的修炼。古人把书画也当作“烟霞供养”,则是一种艺术化的颐养方式,其中特别重视生理和精神的协调作用,以气为主导来运行生命。

中医里讲,人体的疾病和衰老主要是虚症所致,也就是说气不足了,一切病邪都可乘虚而入。就像一幅书画,如果都用柔弱的、黯淡的笔墨去表现,那么这幅作品就会给人颓丧之感,缺乏生命力。书法的活动本身,就是一个养气的过程:书法创作就是气的喷发和流泻,书法作品就是气的外化和凝聚,书法欣赏就是气的摩荡与交感。这里的气,既是生理的,又是心理的;既是物质的,又是精神的。书法就是养气之后“发于无意”的流泻。

陆游在看到“梅妻鹤子”林逋的书法作品时说:“君复书法又自高胜绝人,予每见之,方病不药而愈,方饥不食而饱。”精神的作用影响到了生理,这是书法所具有的奇特功效,所以,书法被人称为“特健药”。唐人武平一说:“徒闻二王之迹,强学宝重,乃呼薛稷、郑愔及平一,评其善恶,众人随事答称。为上者,登时去牙轴紫褾,易以漆轴黄麻纸褾,题云‘特健药’。”清代学者毛庆臻也说:“古人作书无论行、楷、草、隶,钩、磔、波、撇,皆有性情,书卷行乎其间,绝无俗态、忸怩诸弊。故能章法浑成,神明贯注,令观者兴会飚举,精力陡健,不待搦管而思结构之密,昔贤所以有‘特健药’之喻也。”

为什么书法能被称为“特健药”呢?中医认为,虽然引起疾病的原因是多种多样的,但归结起来,“千般疢难,不越三条”,即六淫、七情、饮食劳伤。七情,是指喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七种情志所伤所引起的疾病,即“情致致病”说。《素问》云:“百病生于气也。怒则气上,喜则气缓,悲则气消,恐则气下,思则气结,惊则气乱。”这说明不同情致的变化,对人体气机活动的影响是不相同的,所以导致的症状亦各异。《素问》中又说:“喜伤心,忧伤肺,怒作肝,思伤脾,恐伤肾”,精神情致的作用对身体产生的影响如此之大,古人说:“医者,意也。”此之谓也。可见情致调节之作用,所以说“逍遥以针劳,谈笑以药倦”。

那如何调节心理情致的作用呢?《素问》云:“外不劳形于事,内无思想之患,以恬愉为务,以自得为功,形体不敝,精神不散,亦可以百数。”《彭祖摄生养性论》中说:“不欲甚劳,不欲甚逸。”所谓“文武之道,一张一弛”,有节奏地张弛交替,才使生命得以最大程度地绵延。清代名医尤乘曾说:“疗人之疾而不知疗人之心,是犹舍本而逐末也。不穷其源而攻其流,欲求疾愈,安可得乎?……药之所治虽有一半,其一半则全不系药力,唯要在心药也……以心药治七情内起之病,此谓疗心。”书法所以被称为“特健药”,就是因为具有所谓心药疗心的作用,能抚平和怯除七情内起之病患,可以对整个人格进行治疗。

静坐作小楷数百字,便觉矜燥俱平,灵心焕发(唐钟绍京小楷《灵飞经》)

项穆说:“未书之前,定志以帅其气,将书之际,养气以充其志,勿忘勿助,由勉入安,斯于书也,无间然矣。”作书之前先养气,以养气为作书的条件。周星莲则说作书的过程能养气,而作书的结果就是养了气,他说:“作书能养气,亦能助气。静坐作楷法数十字或数百字,便觉矜躁俱平。若行草,任意挥洒,至痛快淋漓之候,又觉灵心焕发。”静心作楷,矜躁俱平,书法的创作过程就是一个调养身心的过程。明代李渔曾说到几种特殊的“药”:“本性酷好之物可以当药”,“其人急需之物可以当药”,“一生未见之物可以当药”,“素常乐为之事可以当药”,这里的说的“药”就是前面所说的“特健药”。

但心理的活动,也离不开生理的支持力量。所以,书法创作中,特别强调调身、调息、入静的功夫。有些书法家在创作之前还要沐手、沐浴净身,就是为了创造一个良好的身心状态,也就是说,要清和其心,调畅其气,吐纳文艺,务在节宣,勿使壅滞。很多人根据养生的需要,指出在进行艺术创作时,必须保持从容不迫的精神状态,通过修养心神,促使文思畅通。要顺着人的心意而任其自然,思路就会融洽,感情也就舒畅,而钻研磨砺过分,精神就会疲惫,气力也会衰竭,所谓“率志以方竭情,劳逸差于万里”。

总之,书画可以养生,是中国人的共识。书法是纸上的太极,墨中的气功。书写时精神集中,排除杂念,心正气和,呼吸自然,全身精力经臂、肘、腕、指,到达毫端,疏通经络,调节阴阳。

二、活泼:艺术的生命化

在中国生命哲学传统背景下产生的中国美学,是一种关于生命超越的美学,是一种关于生命安顿之学。中国艺术的精神,是以自然生命为基础,以宇宙生命为旨归的生命统一精神,它以生命之眼打量世界,反映了中国人的生命愉悦情怀和生命创造活力。中国书法正是表现了这种生命精神的艺术,中国书法中最重要的精神就是一种生命的精神。

书法,因为是书写汉字,因而具有抽象性。文字是语言的符号,意象则是书法的生命符号。书法虽然不摹形状物,但它观物取象,汲取着物象中蕴含的内在生命感和一种对于生命波动的提示。它抽取万象,却不是数理几何的抽象,也不是汉字作为语言符号的抽象,而是裁成一相,是抽取了万物生命意象的生命之相。它要传达出一种活泼泼的生命感,一个汉字甚至一个点画就成了一个生命的载体。在对这种生命之相的创造和表现中,人们获得了完美的和谐和广大的满足。

书法中特别强调笔势。势,是书法生命形象的生动表达,在逆中造势,在逆中求涩,涩所彰显的,是人的生命意志在面对困难时的一种内在自信和生命力的强大。书法家在逆向起笔、回锋收笔的往复回环中,使线条具有了往来不定的势;在疾涩顿挫的行笔中,创造了线条内部的视觉张力,沉著而能痛快;在结构造型中,截取最有视觉张力和包蕴性的瞬间形态,以产生最强的势。有了势,静止的点画空间里,便有了往复流荡的生命,所以,中国书法形式美的基础,不在于线条比例的构成,而在于体现一种生命感。

前面说过,书法中有求拙的思想,这是对文明发展的深刻反思,是一种对生命本真状态的回归,是保养生命的方式。它反对戕害生命的物质之巧和技术之巧,防止人被异化,警惕人为物所役使。书法中的枯笔和枯藤意象,并不是为了表现衰朽和死亡,而是为了唤起人们对生命活力的向往。它在生命的最低点,却向着最高处。拙,反对人工雕饰,追求天然之美,也就是强调美是自然生命本身合乎规律的运动中所表现出来的自由。在老中求嫩,在苍中求秀,是对婴儿活力的恢复,是对生命稚气的回归。衰朽和新生顽强地结合在一起,显示了生命的强大和不可战胜。

鱼在水里迅疾转弯,划过一条美丽的弧线。在书法中,敏捷而稳健的一笔之所以可爱,就因其敏捷而有力地一笔写成,不可修改。

中国书法家大多轻视甚至摈弃外在的形质,重视和高扬内在的神采,就是对生命特征的精练撷取,是对生命情调的细致把玩。在书法中,以神采为上,就是以一种生动的生命意趣为上。临帖时,以形取神或重神轻形,都是抓住作品精神风貌和意蕴神采的有效方法。在似与不似之间,达到了生命的真似,外在的书法之象于是成为了自我生命的宅第。

书法要追求一种生命的和谐。和,是处理生命关系的最佳准则,也是书法审美追求的无上标的。和不是否定冲突,不是取消生命的多样性。和也不是折衷主义,而是寻求最合适、最恰当的生命存在方式和状态。和不是形式的和谐,而是生命的和谐。弘中建极,执两用权,和使得人的精神和性灵在秩序中实现最大的自由。

书法的创作,就是一种生命意志的自由表达。创作需要散怀抱,入帖而能出帖就是要表达自我的真性情,以能移人情为至极。要移人情,就需不矫饰,不做作。唯其散才能轻松无挂碍,唯其静才能集中无旁鹜,唯其闲才能从容无忙乱。五乖五合,重在心合;神怡务闲,心灵才能自由卷舒;一时兴发,偶然欲书,任笔涂抹,往往稿书最佳,所谓无意于佳乃佳耳。

崔树强行楷书《游鱼自乐》

书法中的节奏,还体现了中国人把握时间的独特眼光,即不重视时间的一维性,而是作循环观。汉字的笔顺强化了书法的时间意识,书法是在线条的韵律化、节奏化的流走中完成了类似于音乐和舞蹈的艺术创造,提按就是书法家指间跃动的精灵。书法要追求那余音绕梁、三日不绝的韵味,这种韵味也就是对于节奏的一种暗示。而人书俱老恰恰就是对生命节奏的从容淡定和炉火纯青的表达。

中国人的空间意识,不是一种物理的空间,而是一种生命的空间。它摈弃透视法的科学空间的真实,而要表现与生命相关的心灵空间的真实。中国书法重实处,更重虚处;重黑处,更重白处。计白当黑,白不是心灵空间的无,而是生命真实的有。对白的重视,就是对笔墨以外的有意味世界的重视。中国书法之白之所以被赋予生命的意义,就在于那白体现了生生不已、流荡氤蕴的生命之气。

书法写的是字,写的更是气。那一气就是一笔,就是一画,就是一根自由自在的线。这种心灵之线源于远古的刻画情结,是人生命意志和心灵律动的迹化形式。字的形态千变万化,但都源于那翕辟开阖、纵横收束的气。有气在,就有生命在。在这里,气就是力,气到就是力到,重视气就是重视力,就是重视一种生命的活力。养得内气通始能外劲出,练得笔中实始能气充满。一气运化,才能自在吞吐。

艺术的妙悟,就是以生命的态度看待世界,悟后的世界就是回到了世界,就是回到了真实的生命本身。让我心融于物,让世界自优游。这里似乎没有了我,但这世界便是我。悟是打开人的生命之眼,展开人的生命逻辑,它不仅是一种发现,更是一种创造。孤蓬自振、惊沙坐飞、飞鸟出林、惊蛇入草、壁坼路、屋漏痕、折钗股、印印泥、锥画沙,看似无关乎书法,但当书法家用心去契合和体味时,便是世间无物非草书。

书法不过一技,却能展现如此丰富的生命意味和人生情怀。修身立品、读书明智,涵泳心性,恢扩才情,养得一片宽快悦适的心灵,流泄出一段清气、文气。书法家们心忘于笔而手忘于书,于是人养书,书养人,书便是人,人便是书。这时,书法就不再只是一技,而是透射了不俗的生命情趣和不一般的人生境界。那里洋溢着一种独特的美丽精神。在书法中,我们感受到的是一种艺术为人生的文化指向;在书法中,我们看到了一种对生命的深沉的热爱。

三、塑人格:内心的修养

中国的文化,在根源之地,不是促成主客体的对立,也不是促成个体和群体的对立。由艺术活动所带来的虚静的心灵,不仅使得内在的心灵,成为社会和自然的大开大阖的往来之地,而且也成为仁义道德的活动的自由出入之所。

前面说过,以庄子为代表的道家,本意无心于艺术,只是着眼于人生,但是从其人格中却流出了最纯粹的艺术精神。而儒家所开出的艺术精神,必须经过在仁义道德根源之地的转换,否则便会忽视艺术,不能成就艺术。庄子和孔子所开辟是两种人生,自然成就的也是两种艺术,不过,“庄子与孔子一样,依然是为人生而艺术。”“可以说,为人生而艺术,才是中国艺术的正流。”(徐复观语)在这里,我想尝试讨论一下在儒家道德人格的完善过程中,书法所可能和已经发生的作用。

中国人普遍认为,要创造第一流的艺术,必须成就第一流的人格。中国艺术家要通过艺术去体味人生,也在人生中去体味艺术,要让人生艺术化,也让艺术人生化。中国的艺术,不仅仅是为了娱乐人的心情,更是要修养人的德性。艺术价值高低的判定,是要看艺术创造中所蕴涵的艺术家内心修养的深厚与否,内心修养深厚了,就能拓展心灵空间,挺立自我人格,去除卑小,根绝俗念,转生命的局促为圆融,变外在的强制为内在生命的自觉诉求。

清代大书法家何绍基说:“养此胸中春气,方能含孕太和。”这里的“养此胸中春气”,就是宋代画家郭熙所说的“养得胸中宽快,意思悦适”。宽快是相对于局促而言的,胸中天地宽阔,磊磊落落,涵盖宇宙万千气象,自然如坐春风,荡涤滞涩而为豁然贯通,使得血气畅于内,精神发于外,生命融入到宇宙的生机活趣中,自然能得到大快活。

在中国艺术家看来,艺术精神不仅关乎艺术创作和欣赏活动,同时更渗透于社会和人生,体现为对社会和人生意义的理解和价值的判断,对理想社会和完善人格的追求。要通过艺术的涵养,来培养艺术的欣赏趣味,进而培植起高尚的人格和理想的人生境界。这时,艺术的完美和人生的完美,才在终极之处会合,这才是中国文化中根本的艺术精神。

中国艺术家普遍重视人格,与西方艺术家有着很大的差异。西方的艺术,大多不是从人格根源之地涌现转化出来的,所以,它们对于整个人生而言,必然有其所不能触及之地,艺术家自己也常常堕入一种无意识的幽暗和孤绝之中。西方的很多大艺术家,在人格上饱受争议,他们把人和事分开来,做人归做人,做事归做事,事做得好,做人不一定就好。而中国的艺术则不同,很多艺术家自身就是人格的楷模,他们努力促成在生理作用消融于道德之中,来完成人格的升腾。

被米芾称为颜鲁公行书第一的《争座位帖》,因作者秉义直谏,既斥责郭英乂之佞,复夺鱼朝恩之骄,忠义之气,粲然横溢于字里行间。米芾说:“此帖在颜最为杰思,想其忠义愤发,顿挫郁屈,意不在字,天真罄露,在于此书。”朱长文对颜真卿晚年书法有一个评价:“观《中兴颂》则宏伟发扬,状其功德之盛;观《家庙碑》则庄重笃实,见夫承家之谨;观《仙坛记》则秀颖超举,象其志气之妙;观《元次山铭》则淳涵深厚,见其业履之纯。”颜真卿的书法,就是其人格的形象化表达,以米芾、朱长文所评,观于颜鲁公之笔,不失为笃论。

儒家认为,美的根据在于善,在于一种杰出的精神和人格,或者说,美是伦理人格的感性显现。儒家的“养气”思想,就是要把“道”和“义”等伦理人格因素注入人的生理生命,但这种注入不是强制的,强制性地注入和道德说教往往不能在生命里扎根。必须要以“道”为乐,也就是“好之者不如乐之者”,只有这样,道才能在生命里生稳脚、扎稳根。这里通过感官而来的快感,不但不会和心志追求的道发生冲突,而且与之完全相融,转而成为了支持道的力量。孟子喜欢讲“扩而充之”,也就是说,养气的过程,就是将人心灵中固有的善心诚意不断地扩而充之,把人的生理生命的有限和渺小、局促和扞格,转变为无限和博大、充满和圆融。这时的人格世界,就是一个饱满充实、平和适意的世界,至此,道德理性的人格,才最终完成。

我们常说,中国的文化是一种艺术的文化,并不是说传统文化中有很多丰富多彩的艺术样式以及琳琅满目的艺术作品,而是指贯穿在中国文化传统中的那种艺术的精神。这种艺术精神,和中国文化的伦理精神,就像车之两轮、鸟之两翼,相辅相成而相得益彰。伦理与艺术互补,道德和艺术统一,道德追求的最高境界,就是一种艺术的境界;而艺术的重要功能,就是在陶冶性情、潜移默化中助成理想人格的完成。

儒家的理想人格,不是在正言厉色和枯燥无味的道德教训中实现,而是以艺术为道德涵养的工具。先秦时代诗教和乐教中所体现的仁与乐的合一的典型,正是艺术与道德在穷极之地的统一。“兴于诗,立于礼,成于乐”,乐(泛指艺术)被孔子看作是人格完成的最高境界。这种精神,在后代具有儒家思想的书法家中得以展延,在他们身上,书法就不仅仅只是一技,而且是涵养性灵的绝好方式。在中国,一个伟大的艺术家,必须以人格的修养、精神的解放,作为技巧的根本,有没有这个根本,就是士画和匠画、文人画和画工画、书法家和写字匠的大分水岭所在。

四、忘物我:冥合的化境

在书法的欣赏和创作中,人们常常不自觉地进入到一种物我两忘的境界。在笔墨的书写中,能体会到“无色而具图画的灿烂,无声而有音乐的和谐。”这一现象,常常被解释为文艺心理学上的通感,即各种经验的触类旁通和各种官能的彼此打通。实际上,忘物我的冥合化境,更有着深厚的中国哲学宇宙论的支持。

在气化哲学的宇宙观看来,世界是气的世界,是阴阳二气和合运动、生化变易的结果,而生命则是依据乾坤二德、阴阳二气的“二以成之,和合而生”的原理,互通互感,生成演化的,并扩充到整个宇宙。相对于西方人的推理作用而言,中国人更强调通感的作用;西方人把感觉的图形抽象为数理,中国人则把感觉的图形直接显示为生命的意义和价值。中国人可以凭借通感,由宇宙世界进入生命,也能凭借通感,由生命进入天人之际。

这种思想主要来自《易传》的阴阳二气相感和天地合气思想。《易传》中讲“絪緼”,“絪緼”即氤氲,就是天地合气。《易传》认为天地合气而产生万物,这是和《老子》“二生三,三生万物”的思想是一致的。《文言传》还用“同气相求”来解释乾卦九五爻辞“飞龙在天,利见大人”。中国古人并不把精神和物质对立起来,“同气相求”,包括精神相感和心灵交通的层面,是对阴阳相感的补充。

因为气之联系是无所不在的,无稍欠缺的,所以,以气来概括天人之间的共通,以气来论述中国人独特的天人合一思想,便是十分自然的事情。宋代董逌曾提出“与天地为一气”的思想:万物均为一气而生,人亦如此,所以人与物虽殊,其本则为一。人要忘记己之所执,能以气合天,就像列子御风一样,最终天人泯合于气。明代的胡直也说:“太虚中无处非气,则亦无处非理,孟子言万物皆备于我,言我与天地万物一气相通,无有阻碍。夫人心之理,即天地万物之理,非二也。”

这种思想直接影响到中国艺术。书法作为中国一种独特的文化创造,也正是贯穿了这种“天人合气”“以气合气”的思想。书法欣赏不仅要眼观,而且要心致,更要透过点画墨迹的表面,使自心与线迹相优游,真正体味到造化之妙旨、创化之精华。书法中所体现的生命之象从来不是孤立的,任何一个象都表示出与之相关的一类象的整体,而象与象之间的联系即是气与气的感通作用。书法的欣赏,就是一个以自心去体味书法之象,以自我生命去证会书象中所蕴生命的过程。当真正进入书法艺术的欣赏活动之中,便忘去了艺术对象以外的一切,全神凝注于对象之上,即“用志不分”和“乃凝于神”。随着自己感情向点画线条的移入,自己和字迹之间便不再感到有任何距离,而是成为了字我合一的状态,也就是“忘我”。

相反,如果主观和对象之间有距离,就是“矜”,就是对象无形之中给主观以压力,对象不能被自己的精神所涵摄,而对自己精神发生一种抗拒,这时内心将不能自如,便不能与之物化。其实创作亦然,最高的艺术创作,是创作而忘其为创作,人为而忘其为人为,无法中而又有法,有法而进于无法,不将不迎,不粘不滞,得之于心,而应之于手,则无不妙矣。这时,自己和字迹之间明确的时间和空间关系便不存在了,主客冥合为一,此外别无所有,一切就是一,一就是一切,在这种圆满自足中,获得一种大融合和大自由。

在书法的学习中特别重视临摹,而临摹也正是一个“以气合气”的过程。临摹的本质不是去拟形,而是“同气相求”,是一个以气来相互契合的过程。在书法中,古人重视临帖,但更重视读帖,读帖就是在默默之中以气相感、以气相合的微妙体验过程,其意义并不在实际的临帖之下。临帖时,古人强调不仅要对临,更要背临,因为对临日久,拘于支离,而易忘;必须要背临,形虽不似亦可,但神采气势不可失也,亦即生命之气不可夺也。

黄庭坚说:“学书时时临摹,可得形似。大要多取古书细看,令入神,乃到妙处。惟用心不杂,乃是入神要路。”又说:“古人学书不尽临摹,张古人书于壁间,观之入神,则下笔时随人意。”他反对一个劲地临摹,徒得其形,关键要细看,要观之入神,入神就是忘物忘我,是物我合一,是以气合气,唯此,才能一点一拂皆了于心,一波一撇皆应于手也。后来,姜夔说:“皆须是古人名笔,置之几案,悬之座右,朝夕谛观,思其用笔之理,然后可以临摹。”赵孟 说:“学书在玩味古人法帖,悉知其用笔之意,乃为有益。”他们说的朝夕玩味,也就是以气合气的契合过程。气的契合过程既是无我,又是无字,我与字融为一体;既是主体个性的瞬间丧失,又是主体生命体验的新鲜激活,一种活泼泼的生命意趣便在这“同气相求”的过程中衍展开来。

五、大快活:自言其中有至乐

书法创作,是人的精神意志的自由表达,所以,书法所臻至的自由境界,就是苏轼所说的“自言其中有至乐,适意无异逍遥游。”《至乐》和《逍遥游》,都是借于《庄子》,可谓一语双关。在心灵自由、笔墨腾跃的世界里逍遥和浮沉,了无挂碍,不粘不滞,人的精神状态在这时达到了逍遥自在、无所挂碍的境界。

崔树强行楷对联,品茗弹琴挥毫翰,论书谈艺说人生。

欧阳修也把书法活动称为“至乐”之事,他说:“学书不能不劳,独不害情性耳!要得静中至乐者,唯此耳。”米芾则说一“戏”字:“要之皆一戏,不当问拙工。意足我自足,放笔一戏空。”他自称其画为“墨戏”,有时还题款道“元章戏书”。明人高濂特别强调“闲”的意义:“心无驰猎之劳,身无牵臂之役,避俗逃名,顺时安处,世称曰‘闲’,而闲者非徒尸居肉食、无所事事之谓。俾闲而博弈樗蒲,又岂君子之所贵哉?孰知闲可以养性,可以悦心,可以怡生安寿,斯得其闲矣。”总之,欧阳修和苏轼的“至乐”、米芾的“戏”,都是因为书画给他们带来的闲情逸致。在他们看来,笔墨挥洒,最是乐事。当端坐正心之时,气息自和,血脉自贯,臂膀自活,肘腕自灵,五指自凝,笔自端直而活脱,于是乎,臂也,腕也,掌也,指也,笔也,皆运用在一心,遂能有得心应手之乐。

在书画的悦适至乐中,古代的书画家、鉴藏家们每每把书斋筑成心灵优游之所。宋代米芾的宝晋斋和书画舫、元代赵孟 的松雪斋,都是主人长期沉醉于艺术美的逍遥之所。米芾自称:“余抱疾端忧,养目文艺,思而得之,粗分真伪,因跋逐卷末,以贻好事同志。百年之后,必有击节赏我者。余无富贵,愿独好古人笔札,每涤一砚,展一轴,不知疾雷之在旁。”则描述了他鉴赏书画的自得心情。明代的项子京是著名的收藏鉴赏家,他著有《蕉窗九录》,包括纸录、墨录、笔录、砚录、书(书籍)录、帖录、画录、琴录、香录,其中《帖录》中收《淳化阁帖》27种,自周秦汉魏至唐宋元明帖328种,至于历代法书名画经过他钤印鉴赏收藏的,更是不胜枚举。文彭在曾在《蕉窗九录序》中说:“项子京世丈,勋阀华胄,……萃集法书名画鼎彝剑琴之属,与好事者贫骘古今,评论真赝,情酣而性适……盖子京丈之所好在此九者,而天籁阁中,多植芭蕉,予尝过其居,绿荫清昼,觞咏流连,出其所藏,一一质证,恍置我于米颠书画舫中与赵承旨之松雪斋也。”

文彭记录了项子京在鉴藏书画之中所获得的心灵愉悦和恬淡心情。对于艺术的这种涵养功能,丰子恺曾有一轻松的比喻,他说:“艺术好比是一种治单相思和自大狂的良药。唯有在艺术中,人类解除了一切习惯的迷障,……欣赏艺术的时候,我们的心境豁然开朗,自由自在,天真烂漫。好比做了六天工作逢到了一个星期日,这时候才感到自己的时间的自由。又好比长夜大梦一觉醒来,这时候才回复到自己的真我。”这就是艺术所能给予的生命的滋养。

中国书法家特别重视对生命情调的玩味,对自由境界的追求。一个“玩”字,正道出了他们对艺术活动的从容悦适和圆融无碍。成公绥《隶书体》中说“有何可玩”;卫恒《四体书势》中说“钉壁玩之”;王羲之《用笔赋》中说“耽之玩之”;虞龢《论书表》中说“从容研玩”;王僧虔《论书》中说“执玩反复”;虞肩吾《书品》中说“开篇玩古”;智永《题右军乐毅论后》中说“阅玩良久”;欧阳询《用笔论》中说“循环吟玩”;李世民《王羲之传论》中说“玩之不觉为倦”;孙过庭《书谱》中说“玩体势之多方”;窦臮《述书赋》中说“想贤玩迹”……等等等等。一个“玩”字,概括了他们对书法作品整体的欣赏和品味和自己内心状态的和谐。“玩”的心态,其实就是一种游戏的心态,就是一种审美的心态。当艺术作为游戏而游戏时,就摆脱了功利和实用的目的,具有一种无目的的合目的性。唐代张彦远说要用书画来“悦有涯之生”,说得就是这个意思,即以书画艺术的无功利性来愉悦生命、把玩生命。

把玩书法,创作书法,可以使人在“玩”中“忘”,其低级的阶段,是忘倦、忘暑、忘忧,而其高级的阶段,用《庄子·天地》的话说,就是“忘乎物,忘乎天,其名为忘己”。作书能进入高级的“类气功态”,确乎能臻于物我两忘,心迹双遗,人书俱化的境地,从而心忘手,手忘笔,并忘神之所托,“不自知其所以然而然”,既忘其迹,又忘其所以迹,内不觉其一身,外不识有天地,这时的书法创作便臻于了化境,进入了一个自由的世界。