景观设计思维的培养途径与教学探讨

——从设计思维的特性谈起

沈洁

作为一门以落地性为特征[1]的应用型学科,对学生规划设计思维与能力的培养一直是风景园林专业教学的重要目标。在我国当前大多数高校的本科教学体系中,这个目标主要通过“以类型为前提,以尺度为线索[2]”的规划设计课程训练完成。如何在这套体系中通过教学有效地培养学生的规划设计思维与能力,也成为了风景园林专业教育关注的重要议题。麦克·巴特尔梅(Mike Barthelmeh)[3]通过描述设计思维与设计思考者的特征,以及可视化的作用,探讨了设计思维在景观设计中的作用与地位;成玉宁[2]、刘骏[4]认为景观设计具有理性与感性的双重属性,在教学过程中应坚持2者结合,激活创造性思维,从而调动学生自主研学的能力,提升教学效果;王锋[5]提出以“行走感知”与“理性图形”的教学方式来完成理性与感性认知的结合。当前国内教育界对该领域的探讨主要集中于设计思维中的理性与感性认知,相关研究也多以整体性理论与指导框架为主,鲜见针对学生各阶段的具体培养途径的探讨。本文以同济大学本科三年级上学期公园设计课程为例,基于笔者3年来参与景观设计教学的浅薄经验,对景观设计思维的培养途径发表一管之见,以求抛砖引玉。

1 设计思维的特性

1.1 设计思维的过程是曲折、反复与突破的

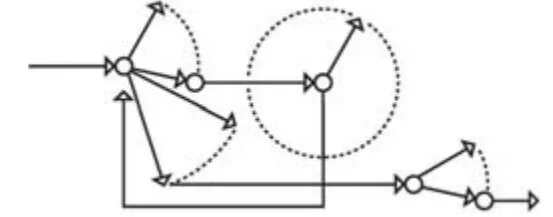

在与学生接触的过程中发现,对于大部分经过高考进入风景园林专业学习的学生,长期理科思维训练下培养出的是线性思维模式。这导致很多初学者在着手景观设计时,往往不由自主地采用从A点到B点的线性“解题”方式(图1),希望籍由逻辑的分析归纳,推演出令人满意的设计结果。而事实上,设计实践中思维的过程与科学研究所必须的“从问题到结论”的线性思维过程有很大出入[6]。设计思维是一种以创造性思维为主的思维方式,其过程具有曲折、反复性和突破性,常常表现为从“逻辑的中断”到“思想的飞跃”,而且与情感、意志、创造动机、理想、信念、心理状态等非智力因素密切相关,它往往并不严格遵循逻辑格式,其思维过程是相对自由发散的[7]。图2展示了在探索设计过程中包含的种种自由发散和不确定的曲折反复(图2)。

这其间存在的认知差异导致学生在探索设计过程中产生种种错误和错觉。伴随而来的挫折感更在学习过程中难以避免,严重者甚至会使学生对景观设计失去兴趣和热情。因此,在设计教学之初,应向学生明确设计思维的作用方式与过程,告知设计过程的中断、反复与跳跃都是再正常不过的现象,以帮助学生预防和减轻由此可能产生的挫折和无力感。

1.2 设计思维的起点是模糊的:无法清晰定义的设计问题

设计是解决问题的活动[8]。相较于“问题明确”的科学问题,设计问题最主要特征就是“模糊性”。对于任何类型的设计,即便有设计任务书,任务书所提供的命题也只是一个设计方向,它对于最终达到的设计成果而言是模糊的。以“公园设计”为例,任务书明确的是“设计的内核”:即这是一个“公园”设计而非“居住区”或“其他类型绿地”的设计;无法明确的是“设计的外延”:即这是一个以何种形式和功能存在的公园。任务书中的设计要求往往只能提到“因地制宜”“以人为本”“空间丰富”等深度,这些要求相对于最终产生的公园设计成果无疑是模糊的、抽象的。而事实上,这种命题也必须是模糊的,模糊性使得设计具备了发展的可能。如果设计命题已经非常清晰、具体的话,也就抹杀了设计的必要性了。

正是为了应对无法清晰定义的问题,设计师才不得不对给定的问题自行定义、重新定义甚至改变原有的问题[9]。英国设计研究理论家奈吉尔·克劳斯(Nigel Cross)认为,设计能力首要便是“解决模糊定义问题[10]”的能力;设计理论家琼斯(John C. Jones)亦曾指出:“为了寻获一个解决方案而改变问题是设计中最具挑战、最困难的部分”[11]。

设计问题的“模糊性”特征要求设计师在解决问题之前,对问题本身进行重新定义。不同设计师定义的问题不同,设计结果就存在N个解答。这是解决设计问题的麻烦之处,却也是设计的魅力所在。

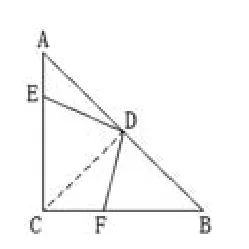

然而在以往的教学过程中,设计问题的“模糊性”特征与重新定义设计问题的必要性,并未得到显著重视。而经过长期理科思维训练的学生又往往习惯于如下的逻辑性命题解答(图3),在△ABC中,已知∠C=90°,AC=BC,AD=DB,AE=CF,求 证:DE=DF。在这类命题中,条件是已知的,问题是明确的,也就不存在重新定义问题的需要。因此,在面对模糊的设计命题时,很多初学者仍然遵循惯常的思维模式,将已知条件和要求一一列出,分析它们之间的关系,以及它们与设计结果之间可能存在的联系,试图从中找到突破口去完成设计。这种尝试不能说是完全无效的,但确实违背了设计思维的特性与真实的运作方式。二者之间的矛盾也进一步加剧了初学者在面对设计任务时不知所措,无从下手的状况。

2 景观设计思维的培养途径与教学探讨

1 线性的思维方式与误以为的设计过程The linear thinking mode and misconceived design process

2 包含曲折、反复和突破性的设计思维与真实的设计过程Design thinking with tortuosity, repeatability and breakthroughs,and a real design process

3 逻辑性命题Logical proposition

2.1 设计教学研究的背景

同济大学大三上学期的公园设计是景观系本科生进入景观设计学习的第2个课程作业。近3年选题为上海杨浦大桥滨江公园设计,为真题假做。公园设计课程总时长9周,每周2次,每次4个学时;每届学生总规模约50人,由景观系6位老师分组指导,每组学生7~9人,师生比良好,能够保证在教学过程中教师与学生的充分沟通。因是分组指导的缘故,以下对景观设计思维培养途径的不成熟探讨仅代表本人观点。

2.2 公园设计任务书

曾是中国近代工业发源地的上海,在20世纪90年代以来,随着产业结构的调整,整个城市发展迈入转型升级、存量更新的阶段,两江沿岸原来以工业和码头仓储为主的功能布局已不再适应城市发展,转型成为必然。2002年正式启动的黄浦江两岸综合开发,象征着黄浦江从传统生产、航运功能向以金融贸易、文化旅游、生态休闲为主的综合服务型功能转变。

1)上位规划。

基地位于上海市杨浦区,隶属于黄浦江沿岸W5单元。根据土地利用规划,在该单元内,行政办公、商业服务、市政设施等用地与绿地犬牙交错,在滨江沿岸形成贯通绿带。基地范围内主要为绿地和商业用地(图4)。

2)场地现状。

基地现状以北为大量居民区,以南接邻黄浦江。其南北向上方有杨浦大桥,东西方向被规划安浦路一分为二(图5)。基地内部平均竖向标高为5.0m,现存多栋工业和码头仓储建筑,如永安栈房、宁国路轮渡站和某红砖厂房等。其中永安栈房为1922年的工业历史保护建筑,设计要求必须保留。其余建筑学生可以根据规划目的选择拆除或保留。

3)设计要求。

在本课题中有2道设计红线。第1道红线为整体基地范围,总面积10hm2;第2道红线为规划安浦路以南的部分,总面积4.2hm2。考虑到大多数学生的现阶段能力,要求基于第1道红线去关注城市与公园间的关系,而将第2道红线作为本次课程设计的真正范围。学生必须解决以下2个问题:一是黄浦江千年一遇的防汛标高(7.0m)与场地地平(5.0m)之间的竖向处理;二是杨浦滨江带东西方向的贯通。其他存在的问题由学生调查分析后提出、并予以解决。

2.3 基于设计思维特性的教学尝试与探讨

设计教学与设计实践之间存在显著区别:对于经验丰富的景观设计师,他的思考是综合性的,对设计的把控是全局的。在经过场地调研、分析和讨论后,成熟的设计师会对场地有一个综合的判断:设计要解决什么问题?解决的途径是什么?在什么时间解决?即便某些问题暂时没有得到解决,以往的经验也能使其胸中有丘壑。然而这样的综合性与全局观对学生而言很难达到。在教学过程中发现,面对层出不穷的问题,能力较强的学生能够做到局部达成平衡,但对于能力稍弱的学生,往往是捉襟见肘、顾此失彼。因此,需要教师在教学过程中有意识地、从易于学生学习的视角提供一个明确的设计阶段,在线索联贯的前提下帮助学生分阶段思考,循序渐进地解决遇到的问题。有时候甚至需要在某些阶段把某些问题强化和纯粹化,从而进行解决。

基于前文谈到设计思维的特性,笔者结合本次公园设计任务展开了教学尝试。在向学生明确景观设计的思维方式与运作特点的前提下,试图通过一套包含明确线索和阶段的控制流程及日程安排,循序渐进地训练学生的设计思维,培养学生发现问题、认识问题、解决问题的能力,从而帮助学生从基于感觉的设计引向基于知觉的设计[12]。

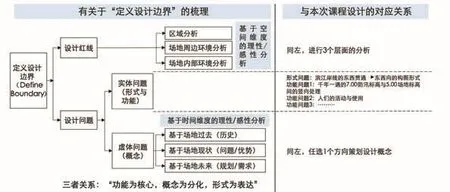

因此,以布莱恩·劳森(Bryan Lawson)提出的“设计行动的内容[13]”为基础,结合设计课程要求以及本人对景观设计的认识和理解,笔者设置了教学课程的控制流程与日程安排(图6)。

1)“整理”阶段:该部分是景观设计的起点,其重点在于“定义边界(Define Boundary)”。笔者认为,此处的“边界”包含2部分含义,一是设计红线,二是设计问题(图7)。

一般来说,任务书会给定设计范围。而提出在设计前先定义设计红线,有2个原因:一是本次基地的特殊性。教学组基于学生现阶段能力,划定规划安浦路以南为设计基地。但与其一路之隔的地块同样被规划为绿地,从实际角度应当将二者作为一体进行考虑;二来自于笔者在实践中的一点感悟。景观设计行业长期处于产业下游:在上位规划确定设计红线后,大部分景观设计师便在其中做填空题,而不再去反思这样做是否一定合理?是否有更好地基于全局的解决方式?这种方式注定景观行业很难改变位列下游的位置。笔者认为,在展开任务时不应该完全拘泥于红线,尤其在发现设计问题阶段,有时刻意跳脱出红线,从更大范围去考虑能够获得更优的解决思路。因此,在教学中鼓励:在保证规定红线的前提下,学生可根据各自能力和精力自行划定设计范围。在本文末展示的3份作业中,有2位同学对规定红线外的基地都做了不同程度地回应。

4 上位规划Master planning

5 场地现状情况The current situation of the site5-1 杨浦大桥横穿基地Yangpu Bridge crosses the site5-2 工业历史建筑永安栈房和宁国路轮渡站Yongan Storehouse which is industrial historic building and the Ningguo Road Ferry Station5-3 红砖厂房Red brick factory5-4基地平面图The site plan

第二是定义设计问题。前文谈到,由于设计问题的模糊性,景观设计的起点便是定义设计问题。对于本次设计任务,杨浦滨江的沿线贯通、防汛墙和场地标高间的竖向处理是2个明确的问题。此外,学生根据调查分析还会延展出譬如人们的活动等其他使用问题。在教学过程中发现,单纯让学生处理这些问题效果并不佳,尽管在场地调研阶段就强调了理性与感性认知并行的方式,但对于初学者往往很难将调研分析的内容与最终的设计目标直接联系起来。基于推导式的理性分析,致使很多学生在针对同一片场地设计时候做出的功能分析与判断趋向于一致,最终导致“合理”但“雷同”的设计结果。而利于个性区分的、基于自身体验的感性分析,又往往因为初学者对场地的感知与经验积累不足,前后期脱离的现象非常严重,前期获得的片段感受很难延续至最终的设计成果。

6 公园设计教学流程与日程安排Teaching process and schedule of park design

7 对“定义设计边界”的梳理,以及其与本次课程设计的对应关系Carding the issue of“Define the Boundary” and its correspondence with the design course

《设计师式认知》一书中用“机会主义特性”一词来形容设计探索途径的复杂性与不可预测性,但设计教学要求最好能有一套明确的方法帮助学生“有迹可循”。在教学中应当如何定义设计问题?如何通过合适的问题定义去引导设计?带着这样的疑问笔者在教学过程中做了许多尝试,最终将抽象的“设计问题”延展为“功能”“形式”和“概念”3个部分的问题,前两者为实体问题(即场地中实际需要处理的问题,如滨江贯通、竖向标高等),后者为虚体问题。“形式”和“功能”自不必说,对于学生设计是否需要“概念”存在一些争议。设计为人,在解决了各种功能需求后,没有“概念”的设计仍然不失为一个好的设计,更何况日常使用的居民可能根本体验不到所谓的“概念”。但笔者认为在教学过程中仍然有必要引入“概念”,原因如下:1)设计大师保罗·兰德(Paul Rand)在谈及他对优秀设计的理解时曾提出“首先是美与实用(2者对应的就是形式与功能),其次,好的设计一定能成为一种有力沟通的手段”[14]。一个好的设计概念正是一种有效的沟通手段,它能够更容易地与对方(教师/甲方/评委)建立情感的连接,从而帮助方案获得认可,顺利推进。2)“概念”能够与“形式”“功能”一起,作为设计线索贯穿学生学习设计的始终。实践表明,有效线索越多,设计思路越不容易中断。3)设计概念的提出,要求学生在前期分析时就有不同的侧重和偏向,有助于分化出各具特色的方案,可以有效避免学生设计成果雷同的现象。而对于怎样的设计概念算是好的概念,笔者也有进一步的要求:“概念”一定来自于场地自身(如问题、优势、需求等),绝非设计师天马行空、无所拘束的想象。以往教学过程中,有同学针对该块场地提出诸如“齿轮”“年轮”等概念,这类概念中没有实际需要解决的问题,在笔者看来就不是一个好的设计概念。

因此,基于定义设计边界(Define Boundary)的需要,笔者提出从理性和感性2个方面,对场地的“时间”和“空间”2个维度进行调查和分析(图7)。空间维度由大至小包括:区域分析、场地周边环境分析、场地内部环境分析3个层次,主要解决设计红线的问题;时间维度由近及远包括:基于场地过去(历史)、基于场地现在(问题、优势),基于场地未来(规划、需求)3个阶段,主要解决设计概念的问题。在具体定义设计问题时,将问题分解为“功能”“形式”和“概念”3个部分,3者之间的关系是:“功能为核心,概念为分化,形式为表达”。

2)“表达”阶段:通过手绘草图和模型表达设计意图,与教师进行交流。在第4周中期评图之前,主要通过手绘草图的形式、从平面布局角度进行交流;在确定方案的基本结构之后,主要通过SU模型建模的方式,从空间角度进行交流。

3)“推进”阶段:创造性地解决设计问题,推进设计方案。在这个过程中强调“创造性”解决设计问题,是希望在学习阶段,学生可以不完全遵照实际项目的条条框框,只要其想法能够自圆其说,都会被鼓励做下去。

4)“评价”阶段:教师辅助决策,决定何时停止设计推进。

5)“管理”阶段:课程结束之后,学生对设计过程进行自我反思并向教师反馈课程思考与感想。学生一般通过文字形式反馈感想和建议,教师针对其中有问题的部分进行回复。

基于以上流程,结合1—9周的设计教学(第10周为“管理”阶段),将各部分内容纳入日程安排(图6)。日程安排包括理论配合与设计训练2个部分,其中在理论配合阶段,除了日常公共讲座外,在本小组内还增加了随堂讲座的任务,讲座题目由教师根据设计任务制定。第1周由笔者以主持的实践项目为例,介绍场地分析、概念提出和方案生成的全过程,第2、3周由学生自行查询资料,向小组其他成员介绍课题相关内容。经过3年的尝试和反馈,这种互助学习的方式得到了学生们的一致好评。

3 公园设计教学案例介绍

以下3个公园设计方案在解决杨浦滨江的沿线贯通、防汛墙和场地标高间的竖向处理等功能问题的基础上,分别基于场地的“过去”“现在”和“未来”进行破题,并由此定义设计问题、提出设计概念,分化出了3个截然不同的方案,具有一定的典型性。

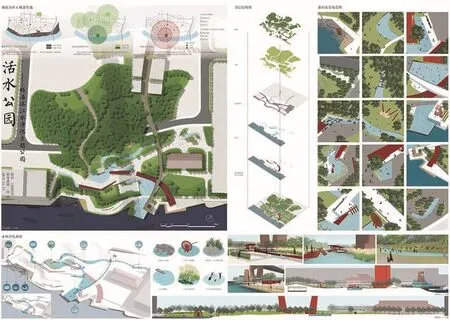

3.1 设计概念基于现在:《活水公园》

根据对场地现状的调研分析,作者从以下2方面破题:得天独厚的黄浦江水域景观是基地最显著的特征,但目前为V类水水质不佳;此外,基地周边为大片居民区,在此居住的儿童和老人将是场地重要的使用人群。但近年来随着电子科技的发展,孩子们在电子屏幕前度过的时间越来越多,在大自然中玩耍的时间越来越少,对大自然的亲近感、关注度和爱护自然环境的责任感都在逐渐缺失。

因此,作者将公园定位为面向周围居民,尤其是各年龄段的儿童,以水净化、水资源保护教育为主题的公园。作者基于水净化流程设置了系列净化设施,黄浦江水次第流过后达到人能够接触的景观用水标准。其后利用该水源,结合各年龄段儿童的活动需求,设置若干不同形式、深浅和互动方式的活动水景,在活动中唤醒孩子们内心对大自然的亲近感和环境保护意识(图8)。

8 《活水公园》(学生:陈茜;指导教师:沈洁)Living Water Park (Student: Chen Xi; Instructor: Shen Jie)

3.2 设计概念基于未来:《城市公园综合体》

作者注意到在红线范围1内规划有1处商业用地,基于对场地未来需求的预见和畅想,将设计基点定为处理城市、商业体、公园之间的关系。当前规划安浦路将南北绿地一分为二,阻断了城市与滨江的联系,故采取道路下穿的方式处理规划道路,将南北绿地连接成一个整体。由北向南,从城市到滨江,整个空间序列次第展开:入口广场汇集来自城市四面八方的人流;隐匿于绿地之中的商业广场,提供了丰富的城市生活功能;公园广场为集市、展览、演出等群体活动创造了发生的可能;面对黄浦江伸展而出的6块平台,为城市居民提供了多样的娱乐和休闲体验。通过对人流的引导—汇合—分离、丰富的竖向空间变化和不同使用功能的排布,整片绿地成为了城市与滨江间的缓冲带。公园也突破了原有简单的游憩体验,变成了一个集游憩、商业、交通功能于一体的公共开放空间,成为城市与公园结合的综合体(图9)。

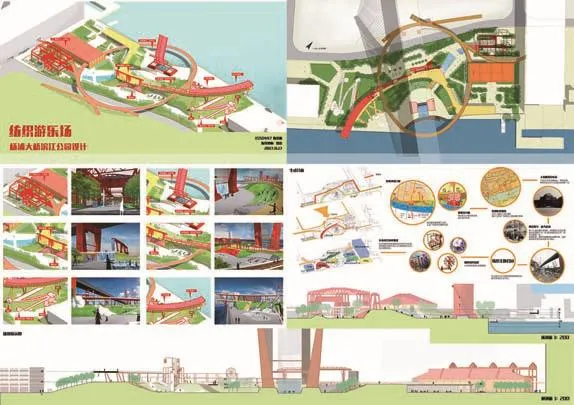

3.3 设计概念基于过去:《纺织游乐场》

作者对场地的调查分析突出了历史的部分。场地前身曾为洋务运动时期李鸿章筹建的上海机器织布局,它的创办让中国棉纺织业迈出了近代化的第一步,后来间接成为申新纺织公司的一部分。除上海机器织布局外,杨浦滨江沿线还曾有包括国棉十七厂、大纯纱厂在内的多家棉纺工厂,纺织业盛极一时。时移世易,曾经机器轰鸣的场景不再,场地辉煌的纺织业历史即将被人遗忘。作者没有在设计中采取平铺直叙的历史陈述,而是希望藉由令人兴奋的游玩体验来唤起人们对场地历史的感知与思考,以此保留场地记忆。作者抽取了纺织流程中的采棉、纺线、织布、印染等过程,结合场地内现有厂房、杨浦大桥桥墩等元素,构建了6大纺织主题活动空间,整个公园最终成为了一个尺度巨大的“纺织游乐场”(图10)。

4 结语

由于设计思维的特性,景观设计不可避免地成为一个非常复杂的过程。如何通过一套切实有效的训练手段培养学生规划设计的思维和能力,是值得风景园林专业教育长期深入研究和探讨的课题。笔者以持续3年的杨浦大桥滨江公园设计课题为对象,对景观设计思维的培养途径和方法进行了初步尝试。从最终的设计成果及学生反馈情况上看,确实有一定成效。但这套方法是否适合其他课题?有没有更好地改进方式和训练手段?这些将是笔者下一步希望深入研究和探讨的方向。仅以本文抛砖引玉,供各位方家讨论。

9 《城市公园综合体》(学生:林诗琪;指导教师:沈洁)City Park Complex (Student: Lin Shiqi; Instructor: Shen Jie)

10 《纺织游乐场》(学生:陈昱萌;指导教师:沈洁)Textile Carnie (Student: Chen Yumeng; Instructor: Shen Jie)

致谢:

感谢共同参与该门设计课程的教学组全体教师:刘悦来、刘立立、胡玎、周宏俊、翟宇佳老师;以及同济大学景观学系14级本科生林诗琪、陈茜,15级本科生陈昱萌为本文提供的方案图纸及介绍文字。

注释:

图1、2引自http://www.youthla.org/2012/05/the-designprocess-between-imagination-implementation-andevaluation/;图3~5和图9为林诗琪绘制;图6、7为作者自绘;图8为陈茜绘制;图10为陈昱萌绘制。

——《势能》