10—14世纪四柱亭榭之结构探析

曹晔 董璁

亭榭是中国古典园林中最为常见且重要的建筑类型,所谓“以亭榭为眉目”“得亭榭而明快”。对亭榭这一园林建筑进行专题探讨是古典园林研究中不可或缺的重要内容[1]。本文即对公元10—14世纪四柱亭榭之基本结构予以考查研究。之所以有这样的时间限定,原因有二:其一,目前有关明清之亭榭建筑结构方面的论述较为完善、系统,元以前则较少涉及;其二,除《营造法式》(以下简称《法式》)外,另有一定数量的舞亭、献亭、钟鼓亭作为研究最直接、最可靠的实物素材,再有宋代绘画中刻画严谨写实者为之补充[2]。另外,之所以规定“四柱”,是因为亭榭作为一种园林建筑,其规模和结构灵活多样,不易统一纳入标准,拟排除特殊的单开间(如三角亭、八角亭、梅花亭等)、多开间及重檐亭榭,而聚焦于结构简单且基础的四柱亭榭,它是了解甚或营建其他复杂亭榭之基础。

研究内容涉及亭榭之三项基本尺寸和一项具体做法,前者包括“举折”“出檐”和“出际”,它们关系屋宇之高深;后者包括“安槫”,它关系建造之举措。以下以《法式》文本为基,以实例遗例为主,以绘本素材为辅,对上述四项内容进行逐一探讨。

1 举折

举折,即确定屋面曲线的方法,包括“举屋”和“折屋”两方面内容。首先,举屋,即以前后橑檐方背之水平距离为基准,据建筑等级,从橑檐方背竖向举起一定高度,定脊槫背分位。就举高范围而言,从最低等的两椽屋到最高等的殿阁楼台,在四分举一到三分举一之间。其次,折屋,即以举高分位为基准,依函数递减规律逐缝下折定中央各槫木位置。

1.1 斗尖亭榭之举折

首先,举屋。据卷五《举折》[3]:“若八角或四角斗尖亭榭,自橑檐方背举至角梁底,五分中举一分。至上簇角梁,即两分中举一分。若亭榭只用瓪瓦者,即十分中举四分。”规定斗尖亭榭之举高范围在五分举二至二分举一之间,即便是较低等的瓪瓦亭榭,举高仍较殿阁为大。但实例天镇慈云寺钟亭,前后橑风槫背距484cm,棖杆卯心高123cm,相当于3.93分举1①,几同于四分举一。可知,其举屋并非均如规定般陡峻,这亦可从宋画中得到证实,如《蓬瀛仙馆图》和《仙馆秾花图》中的斗尖方亭,以及《乞巧图》中的重檐斗尖方亭(图1)[4-5]。总之,斗尖亭榭之举高范围应较规定有所拓宽,在四分举一至二分举一之间均是可能的。

其次,折屋。从上簇角梁之举高分位(或棖杆卯心)始,逐次设立上、中、下三折簇梁。究其簇梁之性质,需先阐明其构架之渊源。这是一种传统做法,上可溯至新石器时代的大叉手(人字木)结构,具体地将椽木结扎成架,由地面抵消叉手的侧推力。柱枋等围护结构形成后,该做法即保留在亭榭这种小体量建筑中。随着历史发展,并于叉手之上安置生头木类的构件,即《法式》中的簇角梁,来实现屋面的凹曲形象。足见簇梁乃造型构件,并非斗尖亭榭不可或缺的结构构件,于是可酌情增减②,如怡园小沧浪亭仅施一层簇梁。进一步推导,或是由于簇梁做法的灵活性,《法式》才未规定其具体份值。

1.2 歇山亭榭之举折

歇山亭榭之举折制度,《法式》未涉及,需求诸实物遗例及绘本素材。

首先,举屋。临汾魏村牛王庙舞亭前后橑风槫背距867cm,脊槫背举起273cm,约合3.15分举1③。翼城武池村乔泽庙舞亭前后橑风槫背距1056cm,脊槫背举起339cm,约合3.21分举1④。临汾东羊村后土庙舞亭亦为3.1分举1[6]。以上三者,举高较陡,几同于三分举一。另外,石楼殿山寺村圣母庙舞亭举高较平缓,介于3.7分举1和3.8分举1之间[6],仅略大于四分举一。可见通常情况下,歇山亭榭之举高仍在常规举屋制度之范围内。但揆之绘本素材,即便是歇山亭榭,亦不乏屋顶颇为陡峻者,如龙舟图中的重檐亭之举高近二分举一(图2-1)[5],又如《水阁纳凉图》和《水殿招凉图》中的殿亭之举高在三分举一至二分举一之间(图2-2、2-3)[4-5]。总之,歇山亭榭之举高变化范围实际较大,从四分举一到二分举一的情形均是可能的。

其次,折屋。当举高大于三分举一时,每缝槫木下折尺寸需在理论值的基础上酌情增加,以确保檐步举高和缓。

1-1 宋·佚名《蓬瀛仙馆图》局部The part ofHalls of Immortality in the Fabled Abode,Anonymous, Sung Dynasty1-2 宋·佚名《仙馆秾花图》局部The part ofHalls of Immortality in Bloom, Anonymous,Sung Dynasty1-3 五代·佚名《乞巧图》局部The part ofJollification on the Double Seventh Festival,Anonymous, Five Dynasties

2-1 元·王振鹏《龙舟图》局部The part ofDragon Boat Regatta, Wang Zhenpeng,Yuan Dynasty2-2 宋·佚名《水阁纳凉图》局部The part ofCooling off by a Waterside Pavilion,Anonymous, Sung Dynasty2-3 宋·李嵩《水殿招凉图》局部The part ofCooling Off by a Waterside Hall, Li Song,Sung Dynasty

2 出檐

卷五《檐》[3]:“造檐之制:皆从橑檐方心出,如椽径三寸,即檐出三尺五寸;椽径五寸,即檐出四尺至四尺五寸。檐外别加飞檐。每檐一尺,出飞子六寸。”又卷五《椽》:“用椽之制:椽每架平不过六尺。若殿阁……径九分至十分;若厅堂,椽径七分至八分,余屋,径六分至七分。”据上述两项制度知,檐出尺寸取决于椽径大小,而椽径尺寸又取决于其份值及用材等第,其中并未规定亭榭之椽径份值。另外,飞出是檐出的3/5。

先确定亭榭之椽径份值。从材等序列看,亭榭等级低于厅堂,椽径似应参考余屋,但查诸现存实例,其份值多在9~10份之间,几同于殿阁规制,如临汾魏村牛王庙舞亭和翼城武池村乔泽庙舞亭之椽径份值均合10份(表2);高平王报村二郎庙舞亭椽径份值合9.1份;沁水前沟村汤王庙小亭殿椽径8cm,材厚8cm,合10份。推其缘故,亭榭用材介于六到八等之间,若据余屋或厅堂规定折算,则椽径过小,即使能够满足结构所需,也显得过于纤弱。

回到造檐之制,既然亭榭椽径份值介于9~10份,理论上,若用六等材,椽径在3.6~4寸之间,则檐出4尺上下;若用七等材,椽径在3.15~3.5寸之间,则檐出3.8尺上下;若用八等材,椽径在2.7~3寸之间,则檐出3.5尺上下(表1)。

以实例校验之(表2),檐出尺寸与《法式》造檐之制吻合者,均属大型亭榭⑤,如魏村牛王庙舞亭、武池村乔泽庙舞亭、王曲村东岳庙舞亭、东羊村后土庙舞亭。然亦有违背者,如王报村二郎庙舞亭,属中型亭榭。或不设飞子,或飞出尺寸均小于规定。另外,再以小亭榭校验之,假拟面阔1丈,四铺作,用八等材,椽径3寸(10份),出檐3.5尺,尚未计入飞出,已逾檐步尺寸3尺4寸(2尺5寸+9寸),违背“檐不过步”之原则。可知,《法式》造檐之制并不适用于小型亭榭,这种情形下,可先据檐步尺寸确定总出后,再据椽出与飞出所占比例,确定它们的具体数值。

如上所述,亭榭椽径份值介于9~10份。檐出尺寸受两方面因素影响:其一,椽径;其二,檐步尺寸。当亭榭规模较大时,前者发挥决定作用;规模较小时,后者发挥决定作用。具体地,大型亭榭之檐出可参照《法式》规定或酌情缩减,小型亭榭之檐出需以檐步尺寸为基准来折算檐出及飞出尺寸。

表1 造檐之制Tab. 1 The rule of cantilever length of eave-rafter

表2 亭榭出檐之相关数据Tab. 2 The related data on pavilion eaves

3 出际

卷五《棟》[3]:“凡出际之制:槫至两梢间,两际各出柱头。如两椽屋,出二尺至二尺五寸;四椽屋,出三尺至三尺五寸;六椽屋,出三尺五寸至四尺;八椽至十椽屋,出四尺五寸至五尺。若殿阁转角造,即出际长随架。”这一制度包括两项内容:其一,不厦两头造的厅堂及余屋,其槫木以两山檐柱为基准,向外增出,具体尺寸由房屋进深决定,且用椽数目越多则增出越长;其二,歇山殿阁,出际长一架。并未涉及歇山亭榭之出际做法。

歇山亭榭之出际拟以下平槫分位为起算基准⑦。实例中,魏村牛王庙舞亭,进深四椽,两山出际120cm[7],折合宋尺3尺9寸,又山面步架尺寸150cm,则出际尺寸为步架之0.8;武池村乔泽庙舞亭,进深六椽,两山出际(以下平槫中计,并非以蜀柱中计)131cm,折合宋尺4尺3寸,又山面步架尺寸131cm⑧,则出际尺寸为步架之1.0。另外,揆之薄伽教藏殿西壁圜桥天宫中央亭殿及南村二仙庙帐龛之天宫殿亭,出际分位几与柱心等齐,换言之,出际尺寸约为步架之1.0。

如上所述,歇山亭榭之出际做法与不厦两头造并无必然联系。综合上述诸例,可以步架之0.8~1.0来确定亭榭之出际尺寸。

4 安槫

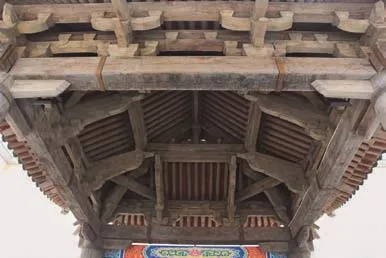

不同类型的四柱亭榭平槫以下的结构是共通的,平槫以上的结构才会据类型而各异(图3)。以下仅就如何安置下平槫展开讨论。具体涉及斗栱、趴梁和大角梁的架设方式,另有大角梁与下平槫的竖向位置关系及趴梁与下平槫的水平位置关系。现从受力角度,将可能的结构方式归为三类:其一,斗栱承挑型;其二,过渡型;其三,趴梁抬承型。以下结合亭榭实例,对各类之结构特点进行详细说明。

首先,斗栱承挑型。即不使用趴梁,仅依靠斗栱承挑上架大木。又可据大角梁与下平槫的竖向位置关系分作两种:其一,“压金型”。具体而言,大角梁压于平槫之上,由斗栱直接承托下平槫,这是一种传统做法[8]。随着房屋檐出加大又檐外别施飞檐,使得外檐荷载增大,尤以翼角最甚,加之角梁处于简支状态,极易导致屋面向外倾覆,故后世大多不用此法,然亭榭例外,《法式》斗尖亭榭之举折图样便是例证。其二,“扣金型”。具体而言,斗栱先支撑大角梁,再由角梁挑承下平槫,如沁水郭壁村崔府君庙舞亭(图4)。大角梁由最初的简支状态变为结构杠杆,这确在一定程度上避免了屋面外倾。上述两者,亭榭规模不大,因斗栱之单向悬挑距离及承载能力均是有限的[9]。

其次,过渡型。即在“扣金型”的基础上,于转角相邻两朵补间斗栱的斜向分位,增施抹角趴梁。又可据趴梁与斗栱的竖向位置关系分作两种:其一,“抹角趴梁入斗栱型”。具体而言,抹角趴梁作为斗栱的一部分,下多辅45°斜栱,斜栱可增大趴梁跨度,避免其下部受剪力的危险,上置驼峰(垫木)支撑大角梁,如翼城曹公村四圣宫舞亭(图5-1)。其二,“短抹角趴梁型”。具体而言,抹角趴梁不与补间关联,而是置于其上方,如王报村二郎庙舞亭(图5-2)。上述两者,趴梁均位于下平槫交点外侧,大角梁仍属杠杆构件。

3 亭榭构架之分层分析图The hierarchical analysis of pavilion structure

最后,趴梁抬承型。即主要依靠趴梁来抬承上架大木。又可据趴梁方向分作两种:其一,“长抹角趴梁型”。具体而言,于当心两朵补间斗栱的斜向分位置抹角趴梁,它与平槫交点几乎重合。上架荷载可直接传至趴梁两端,继而传至斗栱及柱额,如前沟村汤王庙亭殿和泽州冶底村东岳庙舞亭(图6-1、6-2)。其二,“顺身趴梁型”。具体而言,于前后檐(甚或两山)斗栱上置顺身趴梁(类四椽或六椽柎),上施梁架斗栱,其正心或外转跳头承下平槫,如王曲村东岳庙舞亭和武池村乔泽庙舞亭(图6-3、6-4)。上述两者,摆脱杠杆结构,改用层叠方式来抬承上架,这对建筑结构稳固及规模扩展均有重要价值与意义。

对上述各类结构之演变过程进行梳理:

最早当属“压金型”,大角梁作为角檐椽,后尾置于平槫上。随着亭榭出檐加大,其后尾被调于平槫下,角梁随即变为结构杠杆。亭榭规模继续增大,转角相邻两朵补间斗栱内出现了抹角趴梁,它可视作一种特殊的斜栱或斜方,增强了斗栱之悬挑能力[10]。为了施工便捷,趴梁逐步从斗栱中脱离,形成独立构件,随宜枝樘固济。以上做法,或依靠斗栱,或依靠大角梁来挑承上架,均属杠杆结构,需对内外檐应力做谨慎之衡量,才可达结构之平衡。于是将抹角趴梁移至平槫下,上架荷载无需通过大角梁,便可直接传至趴梁。因节省材料,将四根抹角趴梁调为沿进深方向之两根顺身趴梁。总之,整体构架之稳固性逐步提高。

4 郭壁村崔府君庙舞亭The structure of the pavilion in Cui Fujun Temple in Guobi Village

5-1 曹公村四圣宫舞亭The structure of the pavilion in Four Sages Temple in Caogong Village

5-2 王报村二郎庙舞亭The structure of the pavilion in Erlang Temple in Wangbao Village

6-1 前沟村汤王庙亭殿The structure of the pavilion in Rain Temple in Qiangou Village

6-2 冶底村东岳庙舞亭The structure of the pavilion in the East Mountain Emperor Temple in Yedi Village

6-3 王曲村东岳庙舞亭The structure of the pavilion in the East Mountain Emperor Temple in Wangqu Village

6-4 武池村乔泽庙舞亭The structure of the pavilion in God's Natural Temple in Wuchi Village

5 小结

亭榭构造奇巧多样,《法式》对其标准规定较少。以往有关公元10—14世纪四柱亭榭之研究多依据《法式》,经推论所得,诸如,据用材等第,推知亭榭椽径份值在6~7份之间,并在此基础上推导亭榭,甚或小亭榭之出檐尺寸,全然忽略檐步架尺寸,即椽架平长和斗栱出跳,对出檐的影响。再如,据殿堂过角转两椽,出际长随架(一椽),而亭榭过角转一椽,便推知其出际应为半椽。这些说法与实物并不相符。足见,亭榭的结构做法需谨慎据殿堂与厅堂等规制推导获得。本文以实物遗例作为研究之要。结果除出际与步架之比值缺乏足够的实例测量数据核对之外,其余均确实可信。另外,中国木结构之构架逻辑—杠杆挑承逐渐演变为梁架抬承,从亭榭之安槫演变序列即可略见一斑。

致谢:

资料收集过程中,得到了山西省古建筑保护研究所董养忠所长,大同市古建筑文管所白志宇所长,天镇县文管所田雨所长的帮助,在此表示衷心的感谢。

注释:

① 参见天镇县文物局内部资料。慈云寺钟亭檐步架2.8举,顶部架9举。

② 这可侧面证实,《法式》规定的斗尖亭榭之举高范围具伸缩空间。·

③ 牛王庙舞亭檐步架5.3举,顶步架7.35举。引自参考文献[6]。

④ 参见山西省保护研究所内部资料。乔泽庙舞亭檐步架4.6举,第二架6.4举,顶步架8.4举。

⑤ 大型亭榭指方二丈四尺及以上者;中型亭榭指方一丈五尺至两丈者;小型亭榭指方一丈二尺及以下者。

⑥ 文中凡涉及尺寸折算,均为宋代尺寸,采用1宋尺=0.3072m。参考吴承洛主编《中国度量衡史》,上海书店,1984。

⑦ 个别亭榭之出际始于下平槫外或内,如乔泽庙舞亭,其下平槫位于梁架斗栱外转第二跳,然出际始于梁架斗栱正心。之所以统一规定,意在归纳出际与步架之比例关系。

⑧ 参见山西省古建筑保护研究所内部资料和参考文献[7]。

⑨ 图1~2引自参考文献[4]~[5];图3为作者自绘;图4~6为作者自摄。

⑩ 表2中魏村牛王庙舞亭数据引自参考文献[6],武池村乔泽庙舞亭数据引自山西省古建筑保护研究所内部资料,王报村二郎庙舞亭数据引自参考文献[7]。