考虑滞后效应的海上弱挥发油藏周期注水研究

黄建廷,潘广明,吴金涛,张彩旗,屈继峰

(中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津 300459)

0 引 言

弱挥发性油藏具有易挥发、易收缩的特点,开发特征与常规黑油不同[1-3]。QX油田是渤海第一个投入开发的弱挥发性油藏,具有高溶解气油比、高体积系数、低地饱压差的特征,边底水不发育。投产后采用衰竭开发,初期采油速度高达4.2%,衰竭开发7 a后,地层压力由30.5 MPa降至15.0 MPa,采油速度降至1.1%,已不能满足海上油田高速开发的需求[4-9]。前人研究表明,衰竭开发后转注水能显著改善此类油田开发效果[10]。相比于常规注水,周期注水对改善常规油田开发效果更具优势[11-14]。周期注水开发中[15],毛管的驱替和吸入过程交替进行[16],高、低渗层周期性进行流体交换,进而改善开发效果[17],这是周期注水重要的增油机理[18]。然而,不同地质特征油藏周期注水效果差异明显[19],其中毛管力是影响周期注水效果的重要因素,而受润湿滞后及孔隙几何形态影响,毛管力滞后以及相渗曲线滞后现象普遍存在[20-21]。因此,有必要针对此类弱挥发油藏开展考虑滞后影响的后续注水策略研究,为相似油田开发提供借鉴。

1 滞后效应对油田开发的影响

1.1 QX油田衰竭开发特征

投产初期,QX油田采用衰竭方式开发,开发特征如下:①初期产能高。该油田投产初期单井平均日产油为200 m3/d,采油速度高达4.2%;②地层压力下降快。QX油田边底水不发育,属于天然能量较弱的油藏,加之地下原油体积系数高,地层压力以10.8%的递减率下降,投产7 a后,地层压力降至15.0 MPa;③油井脱气严重。由于地层压力下降快,地饱压差只有1.6 MPa,油田投产第2年,油井出现脱气现象,至第4年,生产气油比高达751 m3/m3,部分高部位油井的生产气油比达到3 300 m3/m3;④产量递减快。油田在衰竭开发阶段的年递减率达到20.8%,生产7 a后,采油速度降至1.1%,而阶段采出程度只有16.0%。

1.2 滞后效应影响机理

衰竭开发后转注水能显著改善油田的开发效果,而滞后效应对后续注水策略的制订(尤其是周期注水)具有重要意义。滞后效应主要包括毛管力滞后和相渗曲线滞后[22](图1,图中:Swcon为束缚水饱和度,Sorw为残余油饱和度,Sorwmax为最大残余油饱和度)。毛管力滞后[23]是指排驱过程对应的毛管力曲线(AB)与渗吸过程对应曲线(BC)不能完全重合;相渗曲线滞后[24]是指渗吸过程对应的油相残余油饱和度端点值要高于排驱过程(对应2条油相相渗曲线A1B1和B1C1)。在周期注水停注阶段,毛管力的排驱曲线将控制油水场重新分布,发挥滞水排油作用,在增注阶段,注入能量的变化造成地层压力重新分配,从而发挥油层弹性排油作用[25]。若不考虑相渗曲线滞后,最终采收率将偏大;若不考虑毛管力滞后,最终采收率将偏小。因此,在周期注水效果预测中,应当考虑滞后效应对地下油水饱和度场分布的影响。

图1 滞后效应示意图

2 考虑滞后效应的注水策略

2.1 数值模型建立

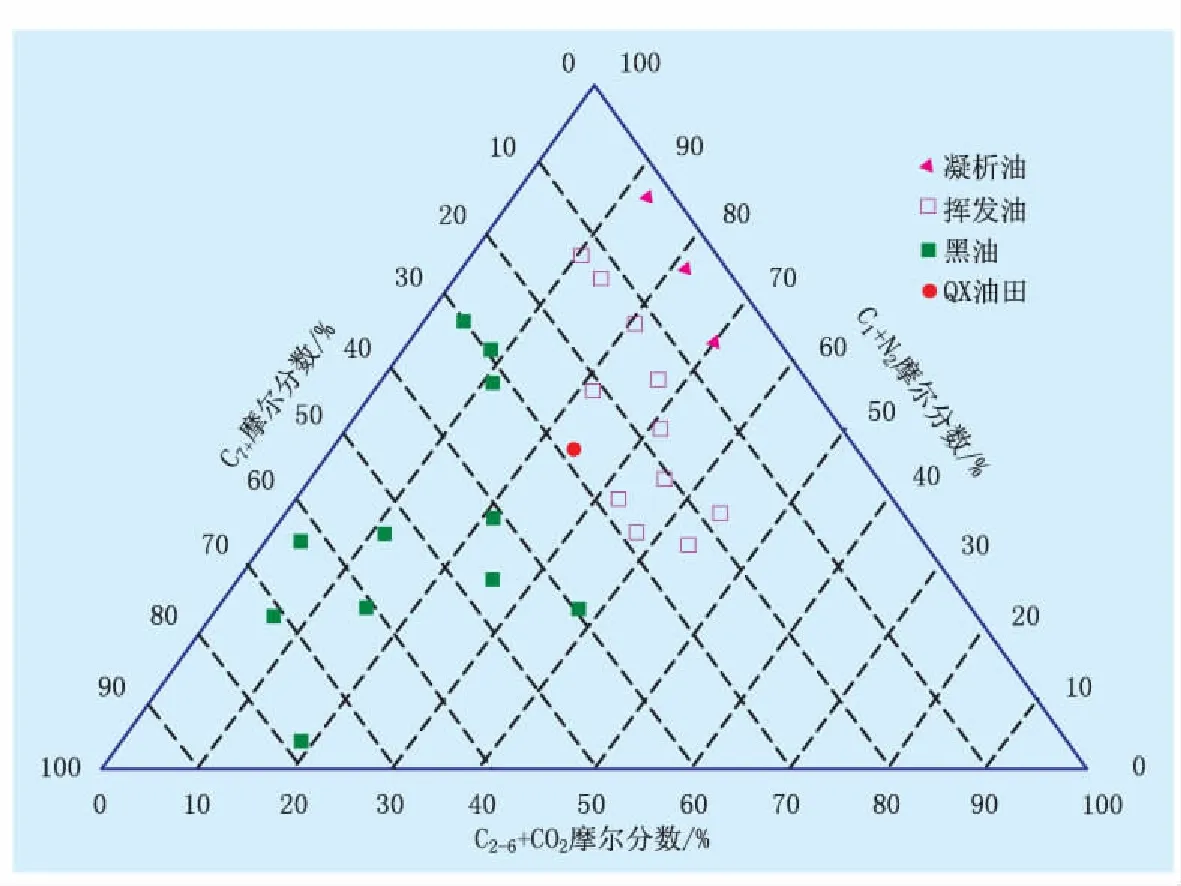

QX油田属扇三角洲前缘沉积,油田主力含油层位为沙河街组,油藏埋深为3 000 m,压力系统正常(原始地层压力为30.5 MPa),地饱压差相对较小(饱和压力为28.9 MPa),储层具有中孔、中渗特征(平均孔隙度为20%,平均渗透率为150×10-3μm2),地层流体原油黏度较低(0.35 mPa·s),原油体积系数为1.780,原油溶解气油比相对较高(221 m3/m3)。原油组分分析结果表明,QX油田原油中间烃含量明显高于常规黑油,但接近和略低于挥发油,轻质组分和重质组分介于常规黑油和挥发油之间,属于典型弱挥发性原油(图2)。

图2 油气藏类型三元相图

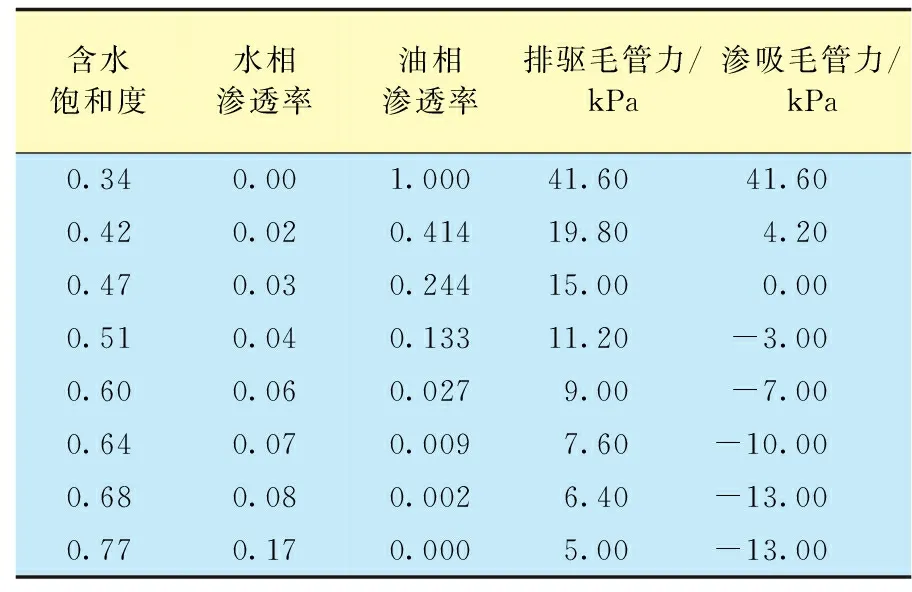

以QX油田地质油藏参数为原型,建立一注一采正韵律油藏机理模型,采用数值模拟软件CMG的IMEX模块开展考虑滞后影响的数值模拟研究,数值模型采用的相渗曲线和毛管力曲线见表1。模拟油田实际衰竭开发历程,对后续分别采用常规注水和周期注水的开发效果进行对比。模型的周期注水半周期为1个月,定液量生产,单井日产液量为100 m3/d,注采比为1∶1,保证1个注水周期内的累计注水量和常规注水相等,模拟计算时间相同。研究结果表明,针对长期衰竭开发的弱挥发油藏,后续采用常规注水和周期注水的最终采收率分别为35.4%和36.5%,相比于常规注水,周期注水能够提高采收率1.1个百分点。

表1 模型考虑滞后效应的相渗曲线和毛管力曲线

2.2 注采井间“三区两带”特征

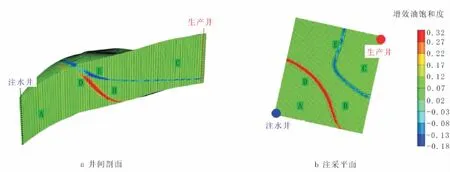

增效油饱和度指开发相同时间不同开发方式下剩余油饱和度的差值。通过建立增效油饱和度,能够实现不同提高采收率方式增油位置的描述[26-27]。周期注水与常规注水的增效油饱和度见图3。

由图3a可知,周期注水与常规注水相比,增效油饱和度在注采井间分区特征明显。弱挥发性油藏具有高溶解气油比、高体积系数、低地饱压差的特点,因此,衰竭开发后,地层压力下降显著,当地层压力低于饱和压力后,地层脱气严重,受密度差异影响,脱出的溶解气将在油藏的高部位形成次生气顶,因此将靠近生产井的区域定义为次生气顶区(C区)。QX油田的地下原油黏度低于水相黏度,从油水流度比来看,在注水开发后将形成较均匀的驱替,因此,在注水井周围形成水富集区(A区),在A区和C区之间剩余油较富集,定义为油富集区(B区)。在A区和B区之间存在1条近“纺锤体”形的增效油条带,增效油饱和度的范围为0.00~0.32,此区域增效油饱和度均为正值,代表采用周期注水相比常规注水能够额外多动用的剩余油。在周期注水停注阶段,毛管力控制油水场重新分布,油从低渗层流向高渗层;重新注水半周期时,这部分油从高渗通道被采出,因此,将此“纺锤体”条带定义为滞水排油带(D带),滞水排油带分布在水驱前缘附近。在B区和C区之间也存在1条近“纺锤体”形的增效油条带,增效油饱和度范围为-0.18~0.00,此区域增效油饱和度为负值,代表采用周期注水相比常规注水少动用的剩余油。在周期注水的增注阶段,次生气顶区气体弹性大,B区的原油被驱替进入C区,在周期注水停注阶段,由于离高渗通道远,这部分剩余油不能充分排出,因此,将此条带定义为滞油排气带(E带)。由图3b可知,D带沿注水井呈环形分布, E带以生产井为中心呈环形分布。

图3 考虑滞后效应的周期注水与常规注水增效油饱和度

综上所述,与常规注水相比,周期注水增效油在注采井间呈现“三区两带”特征,沿注采方向分别发育水富集区、滞水排油带、油富集区、滞油排气带以及次生气顶区。从增效强度来看,滞水排油带(D带)的正增效要优于滞油排气带(E带)的负增效,因此,周期注水与常规注水相比,能够提高采收率。尽管如此,对长时间衰竭开发的弱挥发性油藏来说,次生气顶靠近生产井,使得周期注水增注阶段难以通过注入能量的变化发挥油层弹性排油作用,这对提高采收率是不利的,因此,有必要通过后续注水策略的优化减小次生气顶的影响,以进一步改善注水效果。

2.3 双段塞注水策略

弱挥发性油藏长期衰竭开发,在采用周期注水前,应采用强化注水以快速恢复地层压力,减小次生气顶对开发的影响,增大生产井与油富集区的接触范围,从而进一步改善周期注水阶段的开发效果。因此,针对长时间衰竭开发的弱挥发油藏,后续注水可分为强化注水和周期注水2个阶段。在强化注水阶段,需通过较高的注采比快速恢复地层压力。基于QX油田注入井的最大注入能力和生产井产液能力,强化注入阶段按照最大注采比3∶1注入,周期注水阶段采用等时、半周期为1个月、注采比为1∶1注入,对强化注水阶段转周期注水的时机进行优化(表2)。

方案1为衰竭开发7 a后(地层压力为15.0 MPa)直接转周期注水,方案2~5分别为通过强化注水恢复地层压力到相应水平后转周期注水,其中方案4为通过强化注水恢复到泡点压力转周期注水,方案5为通过强化注水恢复到原始地层压力后转周期注水。结果表明,方案4采收率较高,开发效果较好。这是由于通过强化注水,地层压力恢复至饱和压力附近,地层原油黏度最小,有效减弱了次生气顶对生产井的影响,为周期注水阶段进一步改善开发效果奠定了基础。因此,优选方案4为强化注水转周期注水时机。

表2 强化注水转周期注水时机

周期注水的半周期是影响周期注水效果的重要因素[28]。在确定转周期注水时机的基础上,分别设计周期注水阶段的半周期为1、2、3、4、5个月,最终采收率结果分别为38.4%、38.9%、37.8%、37.2%、36.6%。结果表明,周期注水阶段采用等时、半周期为2个月效果较好。这是由于半周期过短,形成的层间压差小,采收率提高幅度值低;半周期过长,在停注半周期地层压力下降幅度大,油井脱气半径大,开采效果差。

综上所述,与常规注水开发相比,周期注水能够提高采收率1.1个百分点,在此基础上,基于滞后效应分析建立的先强化注水后周期注水的双段塞注水策略,可以减弱次生气顶对开发的影响,能够将采收率提高至38.9%。

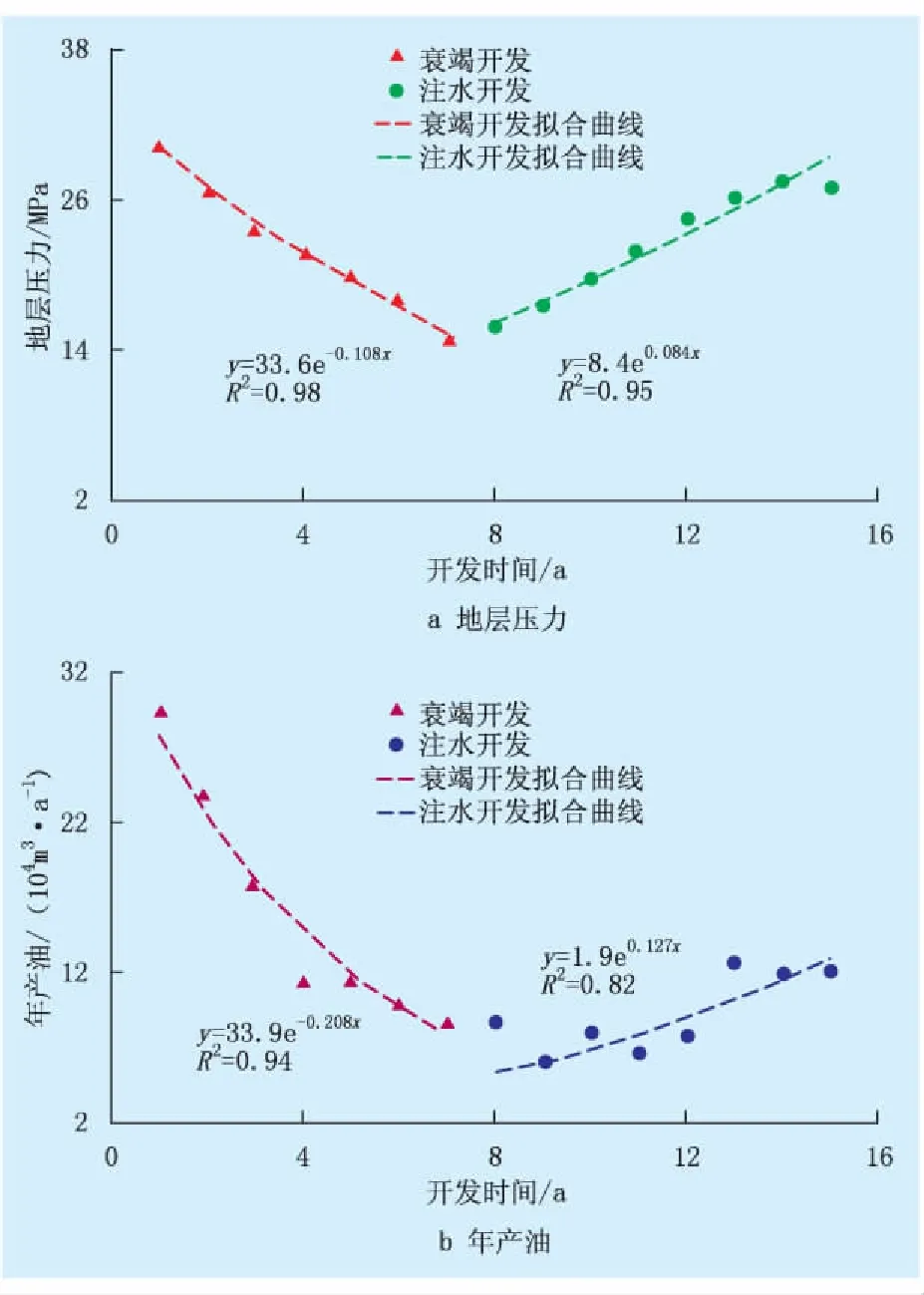

3 转注水开发效果

以建立的弱挥发油藏双段塞注水策略为指导,通过边部高含水井转注的方式开展了衰竭开发转注水开发实践。为有效降低层间干扰影响,划分3套开发层系保证注水效果,转注2口构造低部位高含水井形成2注6采注采井网,QX油藏注水井的平均吸水强度为30 m3/(d·m),平均视吸水指数为55 m3/(d·MPa),此类油田的注水能力能够满足双段塞阶段的注水需求。强化注水阶段设计注采比为3∶1,周期注水阶段设计注采比为1∶1,目前处于强化注水阶段。QX油田转注水开发后的地层压力和年产油变化曲线见图4。由图4可知,在前7 a衰竭开发阶段,地层压力以10.8%的年递减率降低,在转注水开发后,地层压力明显升高,年递增率达到8.4%。油田脱气现象得到明显控制,生产气油比由衰竭开发阶段的551 m3/m3降至注水阶段的202 m3/m3,表明强化注水阶段有效恢复了地层压力,减小了次生气顶对生产的影响。油田年产油综合递减率由衰竭开发阶段的20.8%改善为注水阶段的-12.7%,油田开发效果变好。利用递减法预测采收率结果表明,弱挥发性油藏衰竭开发技术采收率仅为18.0%,而通过双段塞注水开发技术采收率能够达到36.3%,提高采收率18.3个百分点,效果显著。

图4 QX油田地层压力和年产油变化曲线

4 结 论

(1) 若不考虑相渗曲线滞后和毛管力滞后,后续注水开发预测的采收率结果将分别偏大和偏小,因此滞后效应对弱挥发油藏注水策略的制订具有重要意义。

(2) 与常规注水相比,周期注水增效油在注采井间呈现“三区两带”特征,从增效强度来看,滞水排油带的正增效要优于滞油排气带的负增效,周期注水较常规注水仍能提高采收率1.1个百分点。

(3) 长期衰竭开发弱挥发油藏的注水策略包括强化注水和周期注水2个段塞,强化注水转周期注水的时机为地层压力恢复到泡点压力,周期注水阶段采用等时、半周期为2个月时效果较好。

(4) QX油田由衰竭开发转注水开发后,年产油综合递减率由衰竭开发阶段的20.8%改善为注水阶段的-12.7%,效果显著,可通过考虑滞后效应建立的双段塞注水策略提高此类弱挥发油藏的采收率。