三维视角下的高中古诗词教学

陈超

古诗词的发展历经千年,经久不息。四言、楚辞、五言、七言的兴替,古诗、律绝、词的传承与发扬,在长期发展的过程中,文体的兴衰虽不可避免,但是一种新文体的产生必定以一种旧文体的衰落为前提的觀点是值得商榷的。所以我们应当时时告诉学生的是:第一,诗词不能仅凭兴趣来区分好坏与优劣,更不能轻易地妄加论断。第二,不论是古体诗还是近体诗都有它的价值所在,应当通读和精读。

课堂教学的本质是教与学的有机统一。教师给学生呈现的是什么,我们的学生想要看见什么,这都是需要提前做好的课堂预设。对于今天的语文教学而言,除了紧扣三维目标之外,教学视角的切换、教学模式的选取以及教学形态的建构也是关注的重点。学生掌握特定的“知识与技能”,在此基础上学会特定“知识与技能”形成的“过程”及其运用的“方法”,并最终体验“知识与技能”所蕴含的“情感态度与价值观”,这便是三维课堂。

三维是指在平面二维系中又加入了一个方向矢量构成的空间系,是人为规定的互相交错的三个方向,用三维坐标X轴、Y轴、Z轴表示。其中X表示左右空间,Y表示上下空间,Z表示前后空间,这样就形成了人的视觉立体感。如果把诗词用三维来透视,从字词层面转入立体透视,就由原来的二维变为三维,形成一个巨大的空间,即三维空间。在这个空间里,所有的点、线、面都毫无保留地呈现给读者,并延伸出把握诗词的三条路径。读者心中的作者世界被创造,诗词的三维空间被建构,古诗词的教学便由此展开。

一、课前准备

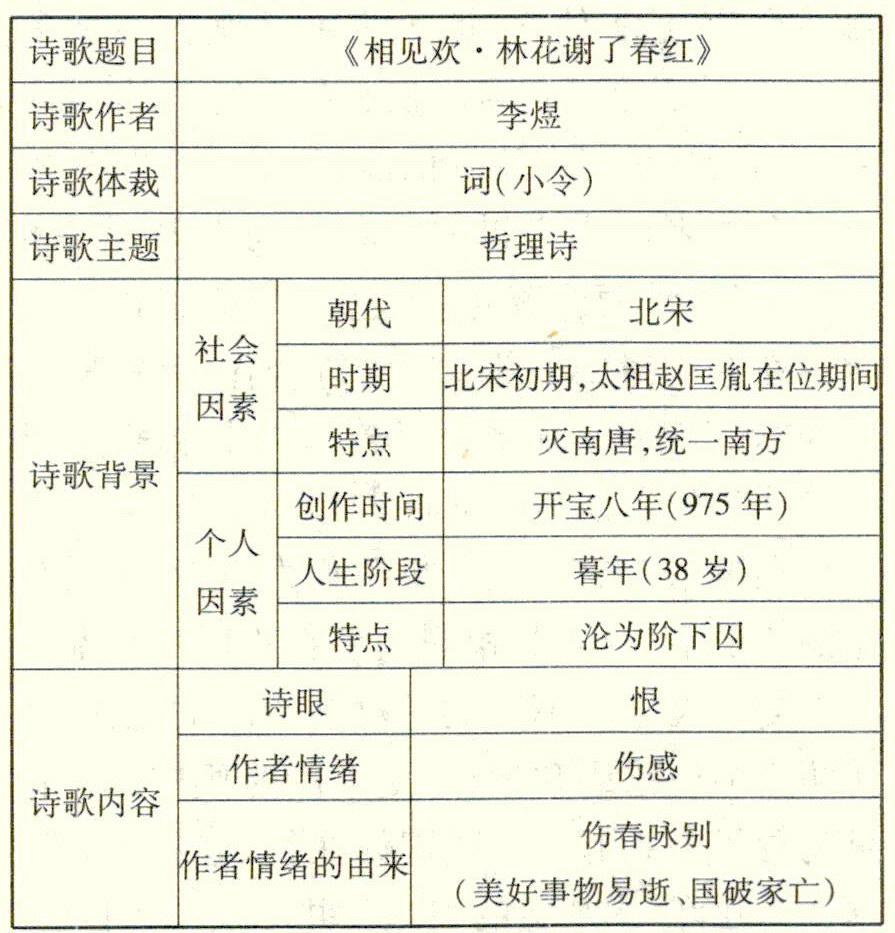

传统的课前准备包括古诗词的读、写,以及资料的搜集、整理与筛选。如何才能条理清晰地准确筛选出适合三维教学的信息呢?笔者的建议是在课前预习的过程中通过完成一份表格来将信息为我所用。以下所呈现的这份表格便是在传统课前准备基础上的改良,将以李煜的《相见欢·林花谢了春红》为例,通过诗歌体裁、诗歌主题、诗歌背景、诗歌内容四个方面对诗歌进行课前的预习工作。

这份表格可以让学生对于作品的体裁与主题有更多的思考,也能够让他们明白人生经历对于作品创作的影响。

二、课堂呈现

下面笔者以欧阳修的《蝶恋花·庭院深深深几许》、李煜的《相见欢·林花谢了春红》以及冯延巳的《南乡子·细雨湿流光》为例,详细解读如何在三维视角下展开古诗词教学。其教学步骤可以分为三个层次。

1.把握诗眼

即在一首诗或一句诗中找出最精炼传神的一个字,这个字可以体现全诗的主旨。讲得直白一些,就是找出最能够体现作者情绪的字眼。

北宋词人欧阳修在《蝶恋花·庭院深深深几许》中用了一个“泪”字将全词的情绪凝练其中。看到一个“泪”字,我们便能很直观地联想到作者笔下人物的心情是伤感的。下阕里的乐景衬哀情便是对伤感情绪的最好诠释。南唐后主李煜的《相见欢·林花谢了春红》中也有类似的乐景衬哀情,只是下阕中既有“泪”字,又有“恨”字。那么在情绪确定的过程中,哪一个字更能体现全诗的主旨呢?答案是“恨”。“恨”字既包含了伤心和难过,又将痛彻心扉的情状呈现在读者面前,所以一个“恨”字更符合作者的内心世界。五代词人冯延巳的《南乡子·细雨湿流光》中也有“恨”字和“泪”字。在这首诗中,“泪”字更符合作者的情绪,因为“恨”字只是作者通过芳草来比喻离恨,并不能作为作者情绪的诗眼。

通过以上的比较分析我们发现:每一首诗中的诗眼不尽相同,相同的字在不同的作品中所充当的成分是不同的。对于诗眼的把握,为了防止出现错误和偏差,更多的时候应当和诗歌的背景联系起来。欧阳修在《蝶恋花·庭院深深深几许》中塑造的主人公并不是作者自己,而是闺中少妇。那么作者创作作品的时间以及所处的时代背景便不会成为影响作者创作情绪的重要因素。五代词人冯延巳的《南乡子·细雨湿流光》是作者早年的作品。历史上的五代词有两个中心,一在西蜀的成都,一在南唐的金陵。西蜀词奉温庭筠为鼻祖,词风香艳软媚。南唐词不取温庭筠以来宫体与丽情的旧的作词蹊径,而以当时流行的短曲令章为兴。

除了诗歌的背景之外,文化传统也是不可忽视的内容之一。自古文人就有为春日和秋日悲伤的传统,所以在把握诗眼时也需要将这个方面考虑在内。

2.填充意象

即在一首诗或一句诗中找出贴合诗眼的典型意象,并将意象附着在诗眼周围,形成意境。

从诗歌创作主客体的关系上看,意境可以分为有我之境和无我之境。有我之境是以“我”为中心点来观察事物,带有更多的主观色彩。无我之境是从事物的角度来观察、认识事物,物我两相忘,最后分不清哪个是我,哪个是事物。但不论是“有我”还是“无我”,我们都不能忽视一个重要的点,那就是:诗眼与意境是相辅相成的。笔者初次尝试古诗文教学时,曾经闹过一个不小的笑话。整节课反复地给学生强调作者的诗眼,但并没有分析意象和情绪的关系,所以在结束一堂课的学习之后学生还是一头雾水。从中得出的经验和教训是:我们不能只是空洞地分析作者的情绪,而将意象抽离出去。

古诗词中常见的意象包括:植物类、动物类、乐器类、自然类和场所类。在这五大类之中,表示悲伤的意象有:月亮、柳树、长亭、芳草、芭蕉、梧桐、杜鹃鸟、乌鸦、猿啼、羌笛、水、鸿雁等。在这一环节中,我们所要做的是引导学生找出那些典型的诗歌意象。

南唐后主李煜的《相见欢·林花谢了春红》全词仅三十六个字,没有中长调的拖沓与冗长,意象浅显易懂,跃然纸上。词人并未提及林花的确切位置,只是淡淡说了一句“太匆匆”。美丽的春光总是在不经意间转瞬即逝,那些让词人留恋的春日的花朵也因敌不过时光而凋谢。这里我们所能读出的是作者对于时光易逝的惆怅。“林花谢了春红”表面上写的是花谢花飞的自然景象,写花的自然凋零。然而何尝又不是在写人呢?人世的无常,福祸荣辱的倏忽易逝与短暂易变之感,俱在这看似平实的一句话里得以充分的展示,这实在是情感细腻的智者深层的生命体认。“无奈朝来寒雨晚来风”,在只言片语中又蕴含了多少忧伤与无奈。下阕中的“胭脂泪”指的是女子的眼泪,与“相留醉”共同组成的画面仅仅通过六个字便在我们的视觉和心灵上造成强烈的冲击。眼前的残花像极了美人双颊上流淌着泪水的胭脂,词人由飘落遍地的红花联想到花儿和怜花人相互留恋,如痴如醉。“胭脂泪,留人醉,几时重。”借助花对人间的留恋之态,写尽人生的无奈与悲哀。

3.再现画面

一首诗或一首词的起点源于作者的有感而发。我们之所以会觉得作者的情感是真实的,是因为作者将自己的情绪写在了诗里。站在场景里的人,有着只属于自己的特有情绪。沉静在情绪中的人所看到的事物,也有着相同的情感色彩。姑且不论诗词中的对比和反差,更多的时候,景物的色彩和作者的情绪是一致的。当情与景互相交融,意象不断地叠加和渲染,任何一个读者都能感觉到作者笔下世界的喜、怒、哀、乐,都能在不经意间察觉到眼前细微的变化,这便是作者世界的再次重现。所以,三维视角下的画面重现所需要的要素是:人物、情绪、环境以及细节刻画。

南唐后主李煜的《相见欢·林花谢了春红》给人的第一印象便是词人笔下早已褪去芳华的春天。在中国传统文学文本中,不论是诗是词,抑或是文是赋,几乎皆由实在的眼前之景开始,皆由无限宽广的自然风光开始。那么这林花谢了春红,无疑是李煜当时眼前所见之景的直观呈现。他的目光是深邃的,也是哀愁的。当他再一次看到林花的凋谢,我们仿佛能够聽到那一声来自内心深处的扼腕叹息。下阕的开始,仿佛有了人的声音,从那样的林子里,读者眼前又出现了一个模糊的女子的形象。这里需要注意的是,画面的中心并未产生位移,这个女子只是作者想象出来的人物,也就是第二个三维世界。

不同的时空里,不同的人有着不同的身世遭遇,但却有着相同的伤春之情。在那片林子里,胭脂与春红构成了一个相连的画面。林花谢了,春红却无法挽留。这一颗颗胭脂眼泪化成的酒,也正像林花落在地上要收去它美好的颜色,饮尽了便再无踪迹可寻。这里的醉是胭脂令人醉,亦是留别令人醉。何时能够重逢是词人的遗憾与追问,亦是读者的遗憾与追问。自是人生长恨水长东,随着词句念出,读者仿佛也知晓了词人对于“几时重”的回答——长恨。朝雨晚风下凋谢的林花,总是向东的流水,都是自然造化的答案,却在词人的笔下发出了自己的声音。下阕里的人事情怀正是在上阕的铺垫中才逐渐展开,而读者的情怀也正是随着词人所描写的情境,经历着词人的心理变化。

高中古诗词教学是“教与学有机统一”的过程。为了能更好地进行高中古诗词教学,将诗文品读艺术传达给每一位学生,让他们能更好地体味古诗词的人文魅力,教师可以采取全新的教学思维——“三维视角”。本文列举了李煜的《相见欢·林花谢了春红》等诗词作为范例,分步阐释了笔者提倡的古诗词教学方法的实施计划,并借用诗词来表达的立体效果图。与此同时,将古诗词所有的点、线、面都呈现给学生,需要学生不断地与教师互动形成反馈机制,这就需要极大的教学活跃性。以上两点都是本文的“三维视角”思维在实践中要关注的焦点。