以光之名

刘铖望

觀看,是人类认识世界最重要的方法之一。在这个基础上进行的辨认、记忆和分析逐渐形成了逻辑,种种逻辑延伸出去,慢慢建立了对这个世界形象的感知。而观看的前提,除了健全的视觉系统,还要有光。2018年5月2日至10月14日,英国伦敦泰特现代美术馆(Tate)举办了展览《光之形:摄影与抽象艺术百年》(Shape Of Light: 100 Years of Photography and Abstract Art),以光之名,现光之形。展览把“摄影”和“抽象艺术”分离开来,又统一在“百年”这一时间范畴之下,旨在回顾百年来摄影和抽象艺术的发展并探索二者的关系。

发源于18世纪并横贯19世纪的浪漫主义,让画家不仅画眼前所见,也开始画内心所现。19世纪后期,现代主义接过浪漫主义在文学艺术领域的大旗,鼓励人们继续探索。几乎同时期,抽象艺术诞生了。早期的抽象艺术存在的形态主要是绘画作品,其对摄影的影响是显而易见的:摄影师试图用摄影手法再现立体派画作。最初,摄影师创造艺术的途径,是对“剥离真实”的尝试,通过让摄影放弃对客观存在的代言寻求新的表达。法国诗人马拉美(Stephane Mallarme)从文学领域伸过来的手指出的方向是:“不报告”(no reporting)。

在“不报告”的原则影响下,绘画艺术在抽象领域渐渐也分化出两条路:理性和感性的视觉呈现。前者从乔治·修拉(George Seurat)经立体派过渡到蒙德里安;后者从梵高经野兽派过渡到康定斯基。理性的视觉呈现启发摄影师采用更多的观看方式,更换视角,改变透视,也发展出物影成像;而感性的视觉呈现,影响的更多是即时的情感体验,适合更广泛的抽象艺术,比如诗歌和音乐的创作。抽象领域的摄影艺术经过20余年的探索和发展进入了1940年代,在超现实主义的影响下,发展出从摄影出发的自我认识,从而实现了自我推动。这一时期,“主观摄影”(subjective photography)的出现,超越了之前的“新客观摄影”(new objective)为抽象而抽象(寻找生活中抽象的对应物),自信宣称:“我即抽象”。这样的宣称,也是摄影艺术家以敏锐之眼和敏感之心捕捉和抒发日常生活中流淌着的诗意。此前活动于其他领域的艺术家,也开始注意到摄影独特而自由的表达方式,然后纷纷开始实践,仿佛接受进化出自我意识的摄影的反哺。随着科技的发展进步,摄影艺术家对光的理解和应用在1960年代开始有了新的发展。在非抽象领域,摄影一直被看作“减法的艺术”,而在抽象领域,摄影开始用光效重新做加法。把光的效果(已经不仅仅是形态)“制作”到可以显示并保存的媒介上,同样的无中生有,与绘画的区别小到原料上,区别之外,实际上是一种融合。不同领域的融合也是现代、当代艺术的特征之一。摄影是直接运用光的艺术,从光的形态,到光的平面效果,都离不开科学技术的发展。从1980年代开始,更先进的投影设备让艺术家得以把光的效果应用在空间中,从而超越了摄影以平面为主的表达形态,在抽象领域与其他艺术门类融合得更彻底也更完整了。

虽然《光之形:摄影与抽象艺术百年》的主题是摄影(Photography)和抽象艺术(Abstract Art),但如此并列,无疑是将摄影更偏向艺术的部分提取出来,作为能与抽象艺术呼应的内容,由时间串联,形成了清晰的发展脉络。而抽象艺术本身不仅仅是落在二维平面上的作品,比如还有建筑;甚至,不仅仅是一门视觉艺术,比如还有音乐。展览为了突出“光之形”的主题,选取的抽象艺术也大都是可以用画布承载的美术作品,以此同基本以照片形式呈现的摄影艺术对应。

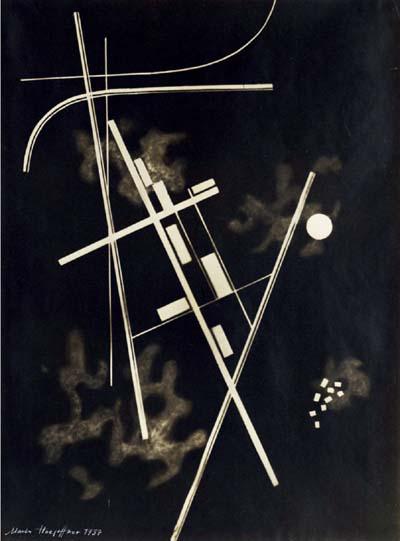

展览按时间顺序分成十二个展厅,其中,第一个展厅里重量级的绘画作品最多。绘画,作为所有视觉艺术的先祖,把大师笔触装进方正而古典的画框,如同立碑一样镇在作为后辈的摄影照片面前,仿佛还有点立威之意。于是,乔治·布拉克(Georges Braque)的画作《曼德拉琴》(Mandora, 1910)旁边有皮埃尔·杜布雷(Pierre Dubreuil)的银盐照片《翻译毕加索:铁路》(Interpretation Picasso: The Railway,约1911);温德姆·刘易斯(Wyndham Lewis)绘制的《工作坊》(Workshop, 1914-1915)旁边是阿尔文·兰登·科伯恩(Alvin Langdon Coburn)1917年创作的“漩涡照片”(Vortograph)。布拉克和毕加索舞动立体派(cubism)大旗,那么杜布雷的摄影作品就来“翻译”一下;刘易斯的风格脱胎于立体派,由诗人埃兹拉·庞德(Ezra Pound)将其命名为漩涡派(vorticism),科伯恩干脆就自称“漩涡派摄影”(vortographs)。立体派和漩涡派带来的视觉冲击被两幅摄影作品继承和发扬,但略乏原创性。相似地,以点线面进行造型的抽象绘画大师瓦西里·康定斯基(Wassily Kandinsky)和以更简练的点线面造型的皮特·蒙德里安(Piet Mondrian)也分别把“碑”立在向他们致敬的作品旁边。康、蒙两幅美术作品《摇曳》(Swinging, 1925)和《构图C第3号》(Composition C, No. III, 1935)都有三种以上颜色,而致敬作品—马塔·霍普夫内(Marta Hoepffner)的《致敬康定斯基》(Homage to Kandinsky, 1937)及《蒙德里安窗》(German Lorca, Mondrian Window, 1960)则是黑白摄影作品。康氏作品中色彩之间的暧昧晕染,黑白摄影照片难以再现;蒙氏刻意又随意的简练则超过了霍普夫内这扇规整窗子的格局。值得一提的是,康定斯基具有色连觉(Chromesthesia),能够“听见”色彩,在绘画时可以像对待音乐一样通过即兴手法玩转结构,从而产生独特的艺术效果,这种能力仅凭主观愿望是难以复制的。同样难以复制的,还有绘画在抽象领域无拘无束又直接的表达方式,这大概也是这四组作品含蓄的提醒。

不那么含蓄的提醒来自阿尔弗雷德·斯蒂格利茨(Alfred Stieglitz),他明确指出摄影必须拥有自己的表达方可独立于其他艺术形式,成为一种真正的艺术。摄影区别于其他艺术形式的直观体现在于工具:相机。斯蒂格利茨对美国现代艺术的贡献不止于摄影,经其创办的291画廊引入的欧洲艺术家(塞尚、毕加索、马蒂斯、罗丹)打开了美国人在现代艺术领域的眼界。

在展出的这组名为《对等物》(Equivalent)的作品中,斯蒂格利茨把相机从精致景致前移开,把相机对准天空,拍下层云和云后亮成一点的太阳。先观看,再考虑表达,摄影师和摄影一起退回起点,重新出发。斯氏的学生保罗·斯特兰德(Paul Strand)也拍下名为《抽象》(Abstraction)的组照,强烈的光影反差和初看难以辨认的主体让抽象和摄影作品产生了名副其实的对应。因为这样的对应,相机也正式参与到了创作中,不再局限于之前仅仅是记录工具和区别证明的客观角色。爱德华·斯泰肯(Edward Steichen)也是由斯氏一手发现并提携的艺术家,他买下罗马尼亚雕塑家康斯坦丁·布朗库西(Constantin Brancusi)的雕塑作品《空中之鸟》(Bird)并将其置于聚光灯的环境中,拍成照片。这张照片里的雕塑与环境,在光源作用下,由点、线、面及其明暗关系重新构成了一幅摄影作品,原本可供立体欣赏的雕塑作品化为平面作品里的一部分视觉元素,摄影师用相机与光对现成的艺术作品进行了再创作。这幅照片旁边是美术馆收藏的布朗库西的另一件作品,也置于展场射灯的点光源下,以供观者在立体观看和平面观看之间自由切换。

眼界决定着观看的视角,要改变惯常的观看视角,除主观之外,还需要相机这一工具的帮助。1920年代,由徕卡引入的35毫米相机以其小型化、轻量化的身段和通过调整镜头就可以轻易改变的透视,让观看视角得以延展:从更宽广到更深远,从更宏大到更细致,这些都可以体现在普通人眼难得一见的摄影作品中。与此同时,结构主义(Constructivism)的发展也对与视觉有关的各种领域产生了很大的影响。结构主义强调空间中的动势(movement)而非傳统的、可直接感知的体积和质量。在建筑领域,包豪斯(Bauhaus)学校及其发展出的包豪斯风格统一了“结构”和“功能”,让人的关注重返日常,得以重新观看、发现生活。这一时期,许多摄影师所拍的照片都把注意力放在了日常生活的各个方面:堆叠的玻璃板贡献出密集的重复线条;被放大得充满画面的黄瓜片;黑胶唱片高光暗部交错的纹理;地毯和织物规规整整的表面……这些方面的确都存在于日常生活之中,但又不是平日视角观察可见的形态,而是需细看方可得。细看,包括仔细看和往细节看两个方面,这样近乎凝视的观看方式,更像孩提时代的人类所为。拉兹洛·莫霍利-纳吉(Laszlo Moholy-Nagy)的摄影作品提供的是反向的观看方式:两幅摄于柏林广播塔的作品呈现出俯视全景之感。从高处望向低处,地上的积雪简化了视觉元素,贯穿画面的道路和建筑轮廓将其自然分割。纳吉曾任教于早期的包豪斯学校,兼容摄影、绘画和雕塑作为实践和探索艺术的形式。其创作于1922年的油画《K VII》粗看与蒙德里安的作品相似,但不同的是,画面中色彩和线条的堆叠交错将“结构”或者说“建筑”的趣味体现得淋漓尽致。这组作品在时间上也早于蒙氏“互不干涉”的一系列构图作品。和这幅油画创作于同年的摄影作品《无题》(Untitled)由更抽象的点和面构成,清晰的点、面之外是层层难以分辨的堆叠。堆叠是拼贴摄影的一种手段,用以把图像组合起来成为新的作品,相似的手法,还有“重复”。骆伯年是我国1930年代的摄影艺术先驱。他长期生活在上海和香港这两个当时远东的国际大都市,有机会接触到新鲜的国际摄影资讯,外加其本职工作在银行,不为生计发愁,只把摄影作为爱好,故能无拘无束地创作出具有很强形式感的抽象摄影作品。此次展出的便有骆伯年以“重复”这一手法创作的照片,亦叫《无题》(Untitled)。同一张几何形态很强的照片被旋转排布十二次,组合成一张新照片,相同的线条,不同的起伏,横看竖看皆有味,却又难道所以然。

更让人说不出所以然的,是物影成像(Photogram)。物影成像又称无相机摄影,但笔者看来,称之为“无相机”有点冤枉。因为在物影成像的创作中,依然是有“相机”参与的,只是没有以它最常见的“匣子”面貌出现。要成像,只须光,物体和成像的媒介,有形的“相机”本身就并不是必要的,或者说,在创作物影照片时,天地往往就是那个暗盒。把物体置于感光媒介上,再直接曝光一段时间便成,此类照片倒是最直观体现了“光之形”具体所指。曼·雷(Man Ray)将自己创作的物影照片称为“raytographs”,“ray”一词在英文中本就有光线、射线之意,他这样造词,好像也在实践叠加拼贴;而他的物影照片常采用多次曝光,也许从某个角度观看,也能产生“层岩叠嶂,隐天蔽日”之效。数十年后,皮埃尔·科尔迪埃(Pierre Cordier)采用更为激进的化学制图成像法(chemigram)创作,则是连有形的物体都省略,代之以化学材料直接涂于感光材料之上,然后曝光。如此涂抹,模糊了绘画与摄影的边界,而让光与形的关系更加清晰。日光之下皆新事。

物影照片固然是一种创作方法,但大多数时候摄影师还是需要一部实体相机。端着或者架着这样的相机,一张一张拍出照片,在照片中变换形式就好。爱德华·韦斯顿(Edward Weston)最为著名的青椒并不在此次的展出中,但这次出现的《壳》(Shell, 1927)一眼看上去连动势都与青椒极为相似,一样的婉转流美,张力十足。眼神从壳上抚过,落在更为直白的作品上。布拉塞(Brassai)和安德烈·柯特兹(Andre Kertesz)都是直接拍摄的人体,但一眼望去反而不如《壳》这般显而易见。布拉塞的《裸体》(Nude, 1933)截取女性裸体的一部分,高光收敛,阴影铺洒,如同远望雪山。柯特兹的《扭曲第118号》(Distortion no.118, 1933)是一个具有哈哈镜效果的扭曲人体,知道是人体之后再超脱地看,又仿佛一头白象。

稳步踏入1940年代之后,白象不用再独自驮负抽象的光与形。光终于被直接用来造型,而不再是和缓的“照”型了。美国摄影师纳丹·勒纳(Nathan Lerner)在1939年创作《光之毯》(Light Tapestry)时指出,自己以光作画与以笔刷和颜料作画是同样的体验和学习过程。如此,绘画与摄影再次交融,那些连续却又无序的线条在黑色幕布上尽情挥洒,摄影师前赴后继,一墙流光,待到胶片技术进步后也开始溢彩了。一墙流光旁边的墙上则只有一幅绘画作品—与这一墙不安分的线条共舞的,正是杰克逊·波洛克(Jackson Pollock)的《23号》(Number 23)。这幅典型的波洛克用色相对素净,与基本是黑白的光绘照片相处融洽。之所以没有更多的波洛克共舞,笔者臆断主要原因是其居高不下的價格。当时的光绘作品大都黑底亮光,德国摄影家奥托·施泰纳特(Otto Steinert)将其一幅作品反色处理后,黑色线条游走于白幕之上,似乎触到了中国狂草书法的边缘。狂草作为一种艺术形式,其美学价值的体现取决于观众的素养,而这样的素养无疑有较高的要求。徜徉恣肆且有法度,想要欣赏这样的抽象艺术,西方世界无经可取,东方世界也要先从笔墨纸砚学起。

玩过光绘还差点与毛笔产生交集之后,奥托·施泰纳特又将目光放回了生活。他拍摄的《铺瓦房顶》(Tiled Roof, 1956)是这一时期抽象摄影的缩影:再一次关注生活,观看生活。这一次与几十年前重回日常的区别在于:被摄的主体更加多元,角度更加多样,带来更为丰富的抽象观感。对被摄主体的选取流露出摄影师自己的趣味,比如布拉塞、阿隆·西斯金德(Aaron Siskind)、盖·伯丁(Guy Bourdin)等好几位摄影师都拍下有裂痕的墙面,这些强烈的墙裂如此受偏爱,大概也算一种弥补。

1960年,纽约现代艺术博物馆(MoMA)举办了摄影展《抽象感》(The Sense of Abstraction)。策展人格雷斯·迈耶(Grace Mayer)明确指出这些作品单纯的观感:要么悦目赏心,要么是有碍观瞻。看到这里,已经是第九个展厅,如果读到这句话,不知会不会有五十多年前的代入感。这个回顾中的回顾好像一个分水岭,往后就该真正进入当代了。数学、电脑编程以及示波器,在缺乏了解的人看来,比抽象艺术还抽象,但它们又能从形式和功能上帮助创作抽象艺术作品,因为作品需要展示,所以展示的责任还要落到一幅幅可以客观准确的照片上来。笔者在理工方面素来驽钝,对这个部分跑马观花,以为遗憾。

倒数第二个展厅呈现的是极简主义作品和组照。其中,英国艺术家詹姆斯·韦林(James Welling)用物影成像创作的《无题》(Untitled)组照既是极简主义(只有颜色)又是组照,显得很诚恳,如同马克·罗斯科(Mark Rothko)的作品那般诚恳。最后一个展厅是当代抽象作品,无论理念、手法、技术以及作品本身,都与当代相得益彰。比之于《抽象感》展览中作品单纯的观看效果,这一部分有几幅作品从生理上引人头晕眼花,反而显得不够抽象了。近年来颇受关注的托马斯·鲁夫(Thomas Ruff)亦有作品展出,其尺寸巨大的彩色照片也因为颜色相对素净而显得沉静复古,让人联想到展览初始的作品来。

走出展场,眼前景象竟有些面熟。泰特现代美术馆前身是座发电站,中庭巨大的空间之上是密集的房梁,阳光照耀,也投下规律的阴影。置身其间,观看光影交织,像补课一样。掏出手机稍微摆一摆,就能完成一幅课后作业。当下,人类正处于高度发达和精确的信息社会之中,摄影艺术抽象的一面也早已被方便强大的手机、相机轻松实践(斯蒂格利茨之后又有多少人拍下过层云和太阳?),但是,如何抽象地观看反而成为值得思考和追溯的学问。除了一闪而过的灵感,长久持续的注意力也不可或缺(而无处不在无时不至的信息正是分散注意力的最佳借口)。《光之形》和美术馆的言传身教,提醒以眼入世的智慧生物:切莫荒废观看之道。

(作者为伦敦艺术大学电影专业硕士,现工作生活于伦敦)