《西厢记》重刻现象下的利益与话语权

田 威

(大理大学艺术学院,云南大理 671003)

以今天的常识来看,当一本书被不断地再版重印时,它一定是一本好书或是畅销书,更是一本给出版商带来丰厚利润的书。而四百年前的晚明社会,也同样出现了这种不断重刻同一本书的现象。

晚明刊刻的戏曲唱本、话本小说类书籍常常冠以“校注”“音释”“批评”“评点”等字样,甚至不惜搬上一些名人的名讳。这其中不乏假借名人博取商业利益的行为,但也有部分名人实际参与到一些书籍的“批评”“评点”中,如陈继儒、李贽、徐渭等。当然,一部分人表现出积极参与的态度,而另一部分人则在冷眼旁观,甚至认为是一种泛滥。时人叶盛就是其中一位,他在《水东日记》中写到:

……甚者晋王休徵、宋吕文穆、王龟龄诸名贤,至百态诬饰,作为戏剧,以为佐酒乐客之具。有官者不以为禁,士大夫不以为非;或者以为警世之为,而忍为推波助澜者,亦有之矣。意者其亦出于轻薄子一时好恶之为,如西厢记、碧云騢之类,流传之久,遂以汎滥而莫之捄歟。〔1〕214

从叶盛的言论中可以看到他对明代大众文化兴盛的态度,而他更认为这种流传与泛滥是因为官方没有对“佐酒乐客”的形式加以禁止,即“官者不以为禁”。明洪武时期对于文化娱乐上的管控相当的严苛。为了尽快恢复社会生产,保障农业人口的充沛,严禁业外人员参与文化娱乐活动。同时,相关的文化娱乐活动所涉及的内容亦必须是具有教化功能,但正德以后这种禁锢逐渐废弛。其中,经济的发展是一个重要因素,而来自上层的喜好,甚至是帝王本身痴迷其中而致禁令废弛是另一个因素〔2〕。

叶盛历经正统、景泰、天顺、成化四朝〔1〕1,他所说的“官者不以为禁”的松动,大概在这段时期已经开始了。而时人陆采也曾记载了发生在天顺朝的类似事情:

吴优有为南戏于京师者,门达锦衣奏其以男装女,惑乱风俗。英宗亲逮问之。优具陈劝化风俗状。上命解缚,面令演之。一优前云,“国正天心顺,官清民自安”云云。上大悦,曰:“此格言也。奈何罪之?”遂籍群优于教坊。〔3〕

从陆采的记述中,天顺年间应该尚存在这类的禁令,但即便是禁令尚存,当明英宗亲自审问时,伶人们仅仅一句“国正天心顺,官清民自安”的话语,令英宗龙颜大悦,也就相安无事了,可见禁令虽尚存但已然松弛了。显然,叶盛眼中的“官者不以为禁”并非明代没有相应的文化娱乐政策,只是明初期制定的相关政策到明中期以后由于社会、经济的变化,这些禁令不过是名存实亡。随着政府禁令的宽松或消亡,戏曲演绎逐渐繁荣,随之戏曲唱本的需求增大。这种变化也带动了书籍刊刻的发展,明代的书籍刊刻是不需要任何部门审核的〔4〕,可以说,只要有充足的经费就能刊刻〔5〕。随着明代文化相关的禁令逐渐宽松和消亡,不仅促进了明代戏曲的繁荣,也带来了一个书籍印刷的时代。

明中期以后书籍的刊刻逐渐繁荣,到万历朝时期达到了中国历史上的最高峰。这一时期刊刻了种类繁多的书籍并大量重刻、翻刻了各类流行、畅销书籍。其中,以《西厢记》为例,现存就多达44种版本〔6〕1-10;此外,《牡丹亭还魂记》也刊刻了很多版本,在《吴吴山三妇合评牡丹亭》的“牡丹亭还魂记序”中就提到了5种不同的版本〔7〕,而实际情况应该远不止这5种版本。在这些不断地重刻和翻刻的背后,利益的驱使是其中一个重要的因素。除此而外,是否还存在其他的因素呢?

一、重刻的理由

晚明时期相同的书籍被重新编定、删减后再次刊刻,并不只出现在唱本、小说类书籍中,其他书籍也存在这类现象。

故事书,坊印本行世颇多,而善本甚鲜,惟建安虞韶日记故事以为一主杨文公、朱晦庵先生之遗意。颖考叔辍羹遗母,不失纯孝,未免昭君之过;……凡矫枉害正之事,一切不取。又如楚王戊之醴酒忘设,边孝先之书眠见嘲,……事虽反正,亦足为来者之戒,各存本类之后。近岁襄城李公重刊此书,又为易生知为幼悟,且标目却去对偶,一以年代为先后,亦善矣。惜乎去取标目皆尚有未精纯处,且不著事出某书某文,其间删削亦不一。〔1〕131

《建安虞韶日记故事》在叶盛眼中总体上是一本有关教化的好书,襄城李公为了让幼童、学生易知易晓进行了简化、删削后重新刊刻。同时,他也认为有不够精纯的地方。叶盛原本只是记录对“日记故事”类书籍的看法。无意间,却留下了襄城李公重刻此书的另一种想法,李公重刻此书似乎是“为易生知为幼悟”的目的,他认为孩童启蒙的书不宜深奥,而原书却过于深奥,所以要去繁就简让孩童们更容易理解。于是,他借着重新编辑刊刻的机会,将自己的看法和理解付之于新书之中。随着新书的流通,李公的观点会让更多的人看到并接受,这显然具有借书籍的重刻发表对蒙童书籍的话语权。而反观叶盛,他在这则故事的论述中,从原本的《建安虞韶日记故事》到襄城李公重刊都进行了一番评论,这显然也是他对话语权的一种表达。如果说,叶盛的记载中尚存一丝话语权的痕迹。那么,现存的明版《西厢记》中却留下了很多这类的痕迹。

现存的44种明版《西厢记》中,万历前期的刊本多呈现以校正、订正、音释等校勘为主的特征;而万历后期至明末以批评、批点的版本较多。蒋星煜先生认为明刊本《西厢记》有一个由“校为重点”转移到以“论为重点”的过程〔8〕。

如万历戊戌年(公元1598年)陈邦泰刊刻的继志斋本《重校北西厢记》,他重刻时保留了万历壬午年(公元1582年)龙洞山农刊刻《重校北西厢记》时所撰的“序”。“序”中写到:“妄庸者率恣意点窜,半失其旧,识者恨之”。显然,龙洞山农本认为这些擅场绝代的佳作,因其他诸本任由庸者恣意点窜而半失其旧,令原作尽失,全然没有了佳作的风貌。同时,“序”中对于“半失其旧”还提到了另一个原因,即在不断转刻、重刻中出现一些错误与疏漏。即使“序”中认定的3种好版本顾玄纬本、徐士范本、金在衡本同样存在“词句增损,互有得失”的问题。面对诸版本中所出现的问题,于是,就有了“序”最后的“余园庐多睱,粗为点定,其援据稍僻者,略加诠释,题于卷额”。这是万历十年版本的点校者,所看到的“半失其旧”的原因,也是他重新点校的原由。而陈邦泰在他的重刻本“凡例”中写到:“诸本释义浅肤讹舛,不足多据,予以用事稍僻者,而诠释之,题于卷额,余不复赘。”〔6〕39-42显然,继志斋本与龙洞山农本如出一辙,重刻的目的均是要纠正其他版本词句上的错误并增加释义。

现存的明版《西厢记》中出现的词句、注音以及释义的错误,一是由于版本在转刻、重刻时出现较多的笔误或庸者的恣意评点;二是原剧中的唱词、念白多为市语、谑语、方言,甚至还有金元时期的习音。类似的情形在不同版本的“凡例”中均有提到,如《继志斋本》“凡例”中这样写“曲中多市语、谑语、方言,又有隐语、反语,有折白,有调侃。不善读者率以己意妄解,或窜易旧句,今悉正之”。而在万历庚戌年(公元1610年)起凤馆本《元本出相北西厢记》“凡例”中同样写到:“奇中有市语、方言、隐语、反语,又有折白、调侃等语。要皆金元一时之习音也,似无贵于洞晓。不谙者率以己意强解,或至妄易佳句,今尽依旧本正之。”〔6〕102另,刊刻于万历辛亥年(公元1611年)的《重刻订正元本批点画意北西厢》“凡例”几乎照抄了继志斋本“凡例”中的这一条,仅少了“不善读者”四字。

万历前期的《西厢记》点校除了普遍注重注音、释义之外,对于剧中曲调与音律的探讨,各版本亦有自己的表述。如继志斋本“凡例”中这样写:

《中原音韵》有阴阳、有开合,不容混用。第八出【绵搭絮】“幽室灯清”、“几棍疏棂”,八庚入一东;十二出“秋水无尘”,十一真入十二侵。俱属白璧微瑕,恨无的本正之,姑仍其旧。

杂剧与南曲,各有体式,迥然不同。不知者于《西厢》宾白间效南调,增【临江仙】、【鹧鸪天】之类。又增偶语,欲雅反俗。今从元本一洗之。〔6〕41

而万历庚子年(公元1600年)《新刊合并王实甫西厢记》上卷“王实父西厢记叙”中写:

……于是,薄海内外咸歌乐之,即其传写岂下千百。惜乎梓行者未免于亥豕,口授者莫辨乎黄王。甚有曲是而名则非,曲非而名则是。亦或迂儒附会,妄自援引,强为臆说。因仍既久,牢不可破。故虽老于词宗者,且将忽之,矧其它乎!其尤甚者,淮本是也。至吴本之出,号称详订,自今观之,得不补失。何也!盖由南人不谙乎北律,风气使之然耳。故求调于声者,则协以和;求声于调者,则舛以谬。然则是刻也,固可苟乎?且以一字讹病及一句,一句之讹病及一篇。姑举其大者而正之,如以【村里迓鼓】为【节节高】,并【耍孩儿】为【白鹤子】,引【后庭花】中段入【元和令】,分【满庭芳】一曲而为二,合【锦上花】二篇而为一,【小桃红】则窜附【么篇】,【搅筝琶】则混增五句。〔6〕79

万历辛亥年《重刻订正元本批点画意北西厢》“序”中写:

……且南北之人,情同而音则殊。北人之音雄阔直截,内含雅骚;南人之音优柔凄婉,难一律齐。今以南调释北音,舍房闼态度而求以艰湥,无怪乎愈远愈失其真也。吾乡徐文长则不然,不艳其铺张绮丽,而务探其神情,即景会真,宛若身处。故微辞隐语发所未发者,多得之燕赵俚谚谑浪之中,吾故谓实甫遇文长,庶几乎千载一知音哉!〔6〕117

从这些考据辨析中,不难看到编辑校订者的良苦用心,他们各自都希望能还一部佳作的原貌,也似乎成为了重刻《西厢记》的原由和目的。他们诟病其他版本讹误,也极力宣扬自己所校勘的版本如何之完整正确,均称自己是依据元本或古本来校订、正之。重新校订后的版本的确修正了一些讹误,但也发表自己的观点,彰显了学识。而这种自我观点的阐述,可否理解为他们的话语权呢?虽然不是很明确,但一定包含了。至于他们普遍提到的“元本”或“古本”,是否存在或又是否见过尚且不一定。在王骥德校注的万历甲寅年(公元1614年)刊刻的《新校注古本西厢记》“凡例”第一条将碧筠斋本、朱石津本定义为古本;将天池先生本、金在衡本、顾玄纬本定义为旧本;其他则定义为今本或俗本。第二条则进一步说碧筠斋本虽刊刻于嘉靖癸卯,但序言是前元旧本,而朱石津本刻于万历戊子,但较碧筠斋本只有一二字异同,所以此二本属古本外,其余皆是“讹本”。同时,“凡例”最后申明:“今刻本动称古本云云,皆呼鼠作朴,实未尝见古本也。”〔6〕133显然,所谓古本的称谓很大程度上是书坊商业利益考量下的一个噱头。当然,还存在校订者为明自己的权威性而假借古本之名。

而在继志斋本《重校北西厢记》“凡例”中,这种借古本或元本之名似乎更明显。“凡例”前一条认为书中“第八出”与“第十二出”存在问题,属于“俱属白璧微瑕,恨无的本正之,姑仍其旧。”而后一条对于龙洞山农本《重校北西厢记》中所新增的【临江仙】【鹧鸪天】之类欲雅反俗的内容进行删减时,却又言是“今从元本一洗之”。龙洞山农本中的问题,一种因“恨无的本正之而姑仍其旧”,而另一种却能“从元本一洗之”。那么继志斋本在校订过程中是有元本参照呢?还是无底本正之呢?这种疑惑应该很明显。前后矛盾的“凡例”应该不是笔误,出现这种状况应该有两种可能,一是的确在校注中有元本作为参照,也的确借助元本对“欲雅反俗的内容”进行了删减,而“白璧微瑕”的地方没能在元本中找到参照。如果情况真是如此,那么“凡例”中应该都写作“元本”而非“凡例”中出现的一个写成“的本”,另一个写成“元本”,这或许是一种笔误;而另一种可能是在校注过程中,既没有所谓的“的本”也没有什么“元本”,一切都是校订者自己的理解与认知。他不便明说,只好某些假借“元本说”,某些又称其无底本正之,而这种假借“元本”或“的本”的说法对于阅读者应该有一定的说服力。当然,这两种可能是基于凡例中的矛盾来推测,但在王骥德校注本“凡例”中,他认为真正见过古本的人并不多,而借用古本或元本之名的却不在少数。因此,在这些刊本中应该存在校订者假借“元本”或“古本”之名表达自己的观点。

二、话语权的表达

如果说,从“注音”“释义”“音律”上,尚不能充分显现或反映出重刻者对于话语权的攫取。那么,从万历丙辰年(公元1616年)刊刻的何壁本《北西厢记》中,则能进一步感受到校订者借重刻《西厢记》来表达自己的话语权。

何壁本“凡例”仅仅四条,远少于他本中的“凡例”数量,但仅此四条却掷地有声,绝不附会他人,更没有借鉴、抄袭他本“凡例”之举。何壁本的四条“凡例”完全表达出,他在重新校订时所持的态度与理解。

一、《西厢》为士林一部奇文字,如市刻用点板者,便是俳优唱本,今并不用。置之邺籖蔡帐,与丽赋艳文何必有间。

二、坊本多用圈点,兼作批评,或污旁行,或题眉额,洒洒满楮,终落秽道。夫会心者自有法眼,何至矮人观场邪?故并不以炎木。

三、市刻皆有诗在后,如莺红问答诸句,调俚语腐,非唯添蛇,真是续狗。兹并芟去之,只附《会真记》而已,即元白《会真诗》亦不赘入。

四、旧本有音释,且有郢书夜说之讹,殆似乡塾训诂者。今皆不刻,使开帙者更觉莹然。〔6〕90-91

这四条凡例让人耳目一新。首先,何壁将《西厢记》按照一部文学作品来校订,而非一般的戏曲唱本;其次,则认为圈点、批评是多余的,面对这样一部奇书应该有着仁者见仁、智者见智的态度,而非一定要有人去评点、诠释,更何况评点者又并非能完全理解全文,这种评点无异于“矮人观场”,反倒是令整洁的书页密密麻麻地布满了文字;其三,对于坊本、市刻所较为流行的注音、附录相关的诗词歌赋一概删除,仅保留了元稹的《会真记》。

蒋星煜先生认为何壁在校订此本时参考了多种版本,但没有选定哪一种为底本,同时还依据自己的理解做出了部分的改动与删削。那么,何壁在《西厢记》的校勘、编辑上,不仅按照自己的意愿进行了校订,同时对于《西厢记》的内容也发表了自己独到的见解。从他亲自撰写的“序文”中就能感受到:

《西厢》者,字字皆凿开情窍,刮出情肠。故自边会都,鄙及荒海穷壤,岂有不传乎?自王侯士农,而商贾卒隶,岂有不知乎?然一登场,即耆耋妇孺、喑瞽疲癃皆能拍掌,此岂有晓谕之耶?情也!〔6〕90

序文的开篇,他就表达出对《西厢记》流行所持的不同看法。他认为《西厢记》之所以在繁华都会、荒海穷壤均能广泛传播与流行,而喜爱的人群从王公大臣到士农工商,从老少妇孺到盲哑的疲癃之人,可谓波及到社会的各个阶层。这种现象不禁令他怀疑“此岂有晓谕之耶?”显然,他并不认为有人命令大众去喜爱《西厢记》,而是剧中至情、至真的儿女情感染了所有人,也感染了他。因此,他借白居易所云:“人非土木终有情”〔6〕90,成为立论西厢之“情”的论点。在何壁眼中,儿女情是一种自然的流露,是人皆有之的,并无什么神秘或特别之处,而是一种自然的真情流露。他对待儿女情的态度与李贽、汤显祖、冯梦龙等所持的观点相似。

他的“序文”并不只着墨于剧中的儿女情,而对于何为情!又何谓儿女情长,英雄气短!均有自己的观点。对于何为情!他写到:

客曰:“然则世之窰窕于枕席者,皆□□(情乎)?”予曰:不!此禅家所谓触也。夫倚翠偎红者,知淫而不知好色;偷香窃玉者,知好色而不知风流矣。名非司马,詎许挑琴?才不陈思,岂堪留枕?此则可语风流。风流,故情也。〔6〕90

他认为“窰窕于枕席者”“倚翠偎红者”“偷香窃玉者”皆不是为情,也不懂“情”,在他看来,如司马相如与卓文君般才是“情”,而在更进一步谈到“情”与“欲”时,则毫不讳言地说:“名非司马,岂堪留枕”,没有“情”又何来“欲”呢!他的这种先“情”后“欲”的观点与晚明社会普遍所持的情欲观似有所不同。同时对于“儿女情长,英雄气短”他亦有自己的看法。

世之论情者何瞶也,曰:“英雄气少,儿女情多”,此不及情之语也。予谓天下有心人便是情痴,便堪情死;惟有英雄气,然后有儿女情。古今如刘、项,何等气魄,而一戚一虞,不觉作嚅呢软态,百炼刚化绕指柔矣。惟其为百炼刚,方能作绕指柔,此固未易与罗帏锦瑟中人道也。〔6〕90

显然,他的观点是针对诟病《西厢记》的人们而言,尖锐者认为《西厢记》实则是一部“淫书”,而普遍的反对者认为书中太多儿女情长,如果沉溺于儿女情中会幻灭人的英雄气。但他完全否定了这些观点,认为英雄气与儿女情并不矛盾,并以刘、项二人举例,在他的眼中,此二人因“百炼刚化绕指柔”所以成就了英雄气。换而言之,只有真柔情才有英雄气。他将儿女情与英雄气理解成辩证统一的关系,而非对立的矛盾体。虽然,在蒋星煜先生看来“序文”是一篇出色的文学理论和戏剧理论文章,但更像是何壁对晚明社会发出的一份情感宣言。何壁借重新校订《西厢记》的机会,透过书中的爱情故事来阐述自己的情感观。这种不附会他人的见解,显然是何壁所期望的话语权。

晚明的校订者、编辑者希望借助重新刊刻书籍的机会获得话语权,应该是晚明重刻现象的一个重要因素。而其他人同样会对话语权有所渴望,如唱本的实施者——优人,只不过他们的话语权往往被忽视或是没有机会表达。

明天启辛酉年(公元1621年)本《词坛清玩·槃薖硕人增改定本》(又名《西厢定本》)“凡例”中写到:

此中词调原极清丽,且多含有神趣。特近来刻本,错以陶阴豕亥,大失其初。而梨园家优人不通文义,其登台演习,妄于曲中插入浑语,且诸丑态杂出。如念“小生只身独自”处,捏为红教生跪见形状,并不想曲中是如何唱来意义,而且恶浊难观。至于佳期之会,作生跪迎态,何等陋恶!兹一换而空之,庶成雅局。〔6〕192

“凡例”本意是指责一些优人在演剧时,妄自加入的一些“浑语”,甚至恣意篡改一些表演程式或动作等不良行为。无意间,留出了对优人话语权的想象。“凡例”中所谓“妄于曲中插入浑语”,应该属于优人们在表演中的一种即兴发挥,或是表演中忘词了,或是刻意加上一句“浑语”助兴,这只是一种推测。当然,还存在一种可能:晚明的剧作家往往与名优过从甚密,而优人们之所以在演剧时加入一些“浑语”,或许是征询了剧作家的建议。晚明时期,校订唱本时去征询意见是比较普遍的现象,王骥德就曾在校注《新校注古本西厢记》时与沈璟通过书信交换意见。而他在校订过程中是否征询了优人的意见,尚无直接的证据。但是,他们与优人之间的交往是存在的。因此,从《西厢定本》“凡例”中,不难感受到优人们在寻找话语权的表达。

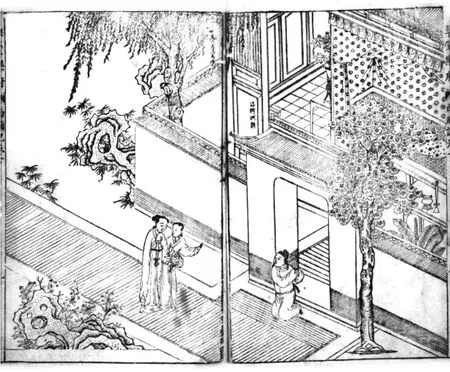

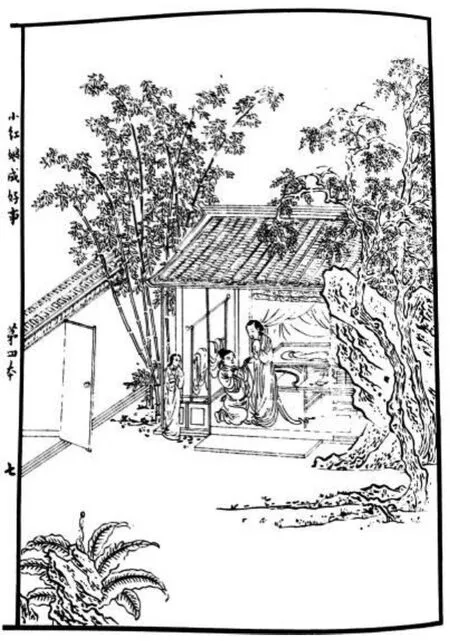

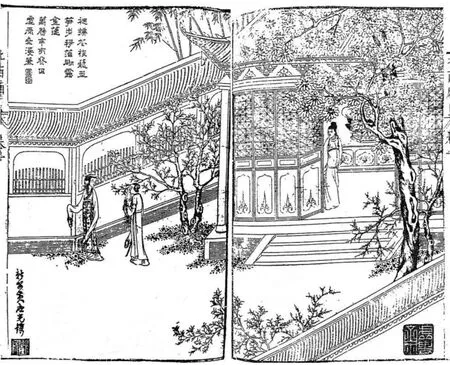

此外,《西厢定本》“凡例”中,除了对优人所加的词句鄙夷不屑,更对于他们将佳期之会中的张生,改成跪迎状,严加批驳并称其为“何等陋恶”。显然,《西厢定本》的校订者认为改自优人演绎下的词句与动作,既丑陋不堪也无法接受。他希望以自己的话语权否定或掩盖出自优人的话语,但万历年间的环翠堂本《袁了凡先生释义西厢记》却是另一番选择。在环翠堂本第十三出“月下佳期”的插图中,张生跪在门口迎接莺莺的到来(见图1)。同时,在晚明画家王文衡所绘的《西厢记》第四本“小红娘成好事”插图中,同样绘出了张生跪在了莺莺的面前(见图2)。显然,这两个版本的《西厢记》是认同了优人在演剧中的改变。换而言之,优人的话语被人们看到了,也接受了。

这两幅插图既是对晚明优人话语权的肯定,也进一步反映出晚明重刻现象背后有着话语权的诉求。如果说《西厢定本》是完全否定“佳期之会,作生跪迎状”的表演。那么环翠堂本应该是全面肯定这一表演。表面看是两个完全相左的态度,实质是大家借助重复刊刻同一本书来表达各自不同的立场和观点。

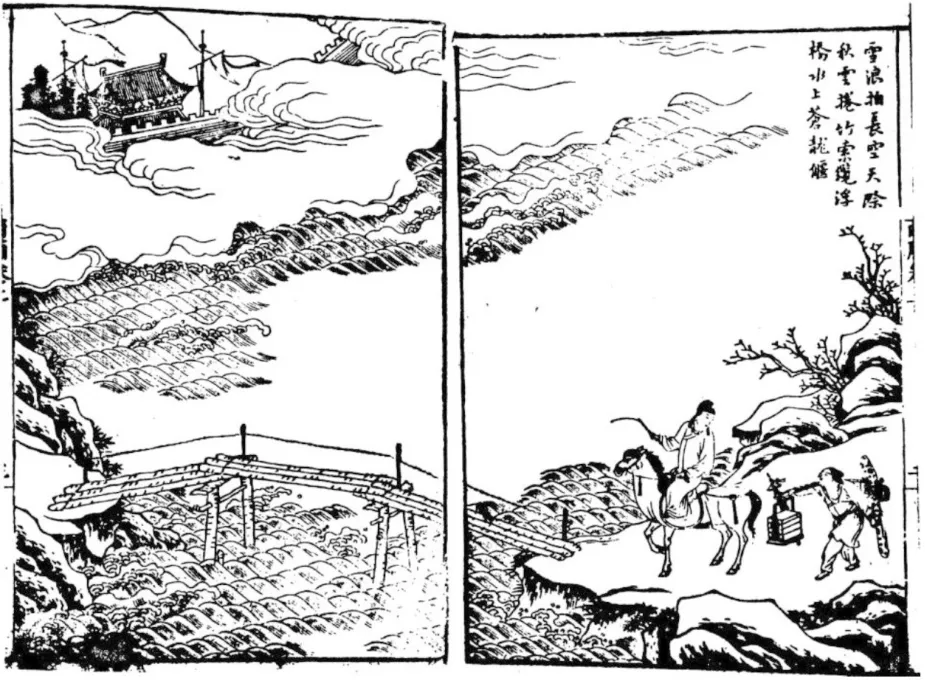

在这场关于“佳期之会,作生跪迎状”的表演形式大讨论中,环翠堂本的校订者运用插图的形式来表达自己的立场和观点。可以说,“插图”成了校订者的另一种表达话语权的方式。在天启年间《凌濛初本·西厢记》“凡例”写到:“故以每本题目、正名四句,句绘一幅,亦猎较之意云尔”〔9〕。“凡例”中校订者对于即将刊刻插图的数量、原则有着一套清晰的思路。在不同的《西厢记》版本中,刊刻者对于“插图”的数量,所要表达的内容均有所不同。如万历庚戌年容与堂刊刻的《李卓吾先生批评北西厢记》有插图20幅,此本没有依据其他版本中常见的以《西厢记》情节内容为构图主题的做法。而是选择了《西厢记》中的经典曲文、诗句的意境作为构图依据(见图3)。而在明万历辛亥年本《重刻订正元本批点画意北西厢》的10幅插图中,每图均配以张楷的《浦东诗》中的诗句来表现(见图4)。而一套现藏于德国科隆东方艺术博物馆的崇祯十三年(公元1640年)吴兴寓五本《西厢记》,全套20幅插图,采用了明代刻本中常见的“一画一折”的形式,插图内容以描绘剧中情节为主。但此套插图在画面构图上却别有新意,如在表现莺莺与张生初次会面以及红娘传书时,均是将人物形象绘制在器皿上,而第五出则更是将僧人惠明、杜将军以及孙飞虎等人物巧妙地安排在一盏旋转的走马灯上。除此而外,还有将人物、场景安置在折扇、手卷、挂轴、笺纸等各类形式中。在这些截然不同的《西厢记》插图上,表现出的不仅是形式内容上的差异,更应该看到重刻者也希望借助“插图”的方式来表达自己的观点。

图1 《环翠堂本·西厢记》“月下佳期”插图

图2 《明刻传奇图像十种》之《西厢记》“小红娘成好事”插图

图3 《李卓吾先生批评北西厢记》插图

图4 《重刻订正元本批点画意北西厢》插图

在《西厢记》的重刻中,重刻者借助校注、评点、批评等文本形式表达着自己对于《西厢记》的观点和看法。同时,他们还透过插图数量、构图形式、绘制内容表达不同的认知与理解。表面上,他们对于《西厢记》这本奇书热烈、自由地抒发着自己的观点,实则是借《西厢记》的重刻攫取自己的话语权。

三、利益的驱使

晚明书坊延请名人批评、校订书籍是出于对他们学识、地位的尊崇。就名人而言,原本个人化的批评、校订,现在能透过印刷的手段传播给更多的人,这不仅彰显了学识,收获了话语权,此外利润应该可观,何乐而不为呢?而书坊主们更是乐见其成,原本就热门的书籍加上名人的批评、点校后重刻一定能获得一个好的商业利润。如果说,在晚明不断的重刻现象中,批评者、校订者攫取的是话语权,那么书坊间争夺的只是利益。

时人郎瑛就曾诟病建阳书坊唯利是图翻刻别家的书籍〔10〕。实际上,唯利是图的不只是建阳的书坊,晚明时书坊间竞相翻刻别家的书籍是较普遍的现象。特别是《西厢记》这类热门的书籍,更是能从重刻和翻刻中获取丰厚的利润。所以,“射利”成为了驱动晚明重刻和翻刻现象的另一因素。

刊刻于崇祯辛未年(公元1631年)的《北西厢》“凡例”中写到:“评以人贵”〔6〕218。显然,名人效应能给书坊带来较好的经济效益,而长远看更能提升书坊的名誉与地位。因此,有的书坊甚至不惜假借名人的名讳出版热门书籍,刊刻于崇祯庚辰年(公元1640年)的《李卓吾先生批点西厢记真本》“题卓老批点西厢记”中写到:“如假卓老、假文长、假眉公,种种诸刻盛行不讳”〔6〕233。另,明后期刻本《新刻魏仲雪先生批点西厢记》,上卷次行署“上虞魏浣初仲雪父批评,门人李裔蕃九仙注释”。而据陈旭耀的研究表明,在现存各种魏仲雪所批评的戏曲唱本均标有李裔蕃注释,他认为这些版本应该是李裔蕃与书商合作,假借魏仲雪之名,刊行射利〔6〕176-180。由此,晚明时真正由名人批评的书籍,并不如实际的那样多。更多是假借名人名讳,或是直接将别家的名人批评本拿来稍加改动进行翻刻。

而在书籍的刊刻中是否添加插图,同样表现出一种趋利、迎合的态度。如明濛初朱墨印本《西厢记》“西厢记凡例十则”中这样写到:

是刻实供博雅之助,当作文章观,不当作戏曲相也,自可不必图画。但世人重脂粉,恐反有嫌无像之为缺事者,故以每本题目、正名四句,句绘一幅,亦猎较之意云尔。

“凡例”中准确地表达了三层意思:一、重刻者认为《西厢记》是作为“文章观”而非“戏曲相”,故无需附图。二、主观愿望与现实差异太大,作为“博雅之助”的清雅之物,此时已然成为了大众读本。由于大众尚俗,如果书籍之中没有配属图像,世人会认为是一种“缺事”。三、明确提出了刊刻插图的原则、数量以及画面构图的依据。在这三层意思中,从主观不必配图到没图成为“缺事”,最后明确插图的数量与原则。重刻者的转变,显然源于现实中无图则无法迎合读者的理由,在他们的眼中,如果没有读者的追捧,重刻此本的意义何在?而书坊的利益又何来?

从真名人到假名人的参与;从不必配图到无图成为一种缺憾,变化的是书坊刊刻的手段,不变的是他们驱利的心态与原则。

综上,《西厢记》重刻背后隐含的话语权,在明代的绘画中同样存在。巫鸿曾比较了几幅宋元时期的画作到明代重绘者手中所产生的不同表现,如南唐宫廷待诏周文矩的《重屏会棋图》,在明代的重绘者手中将画面中“不合逻辑”的画屏透视,纠正成完全合理的表现〔11〕70-73。再如元代画家刘贯道的《消夏图》中所表现的士大夫生活中社会责任与内室生活,二者并置的情境所带来的视觉欺骗与迷惑,而在明代的重绘者手中一变成一幅单纯的园中《消夏图》〔11〕105-108。巫鸿不仅解读了这些变化,同时借宋代一位摹仿者的仿作对于仿作的变化给出一种新的判断:“一位宋代的摹仿者通过修改屏风图像能够立刻达到两个目的:他一方面在制作一幅古代杰作的摹本,同时也能够把一个或更多的‘当代绘画’插入作品中”〔11〕143。巫鸿所说的“当代绘画”应该是指一种符合当时流行的绘画语言、形式和观念,而这对于绘画者而言是他们行使话语权的基本方式。一方面,摹仿者借摹仿向古代杰作、大师致敬;另一方面亦将自己的主张与观念置入摹本中,借此向观者传递出自己的话语权。虽然巫鸿描述的是一位宋代摹仿者的心态,但这种表述应该具有共通性。如果说宋人尚且存有如此心态,那么明人似乎更应该具有这种心态。明中期以来,随着心学的兴起与活跃,明人的思想亦随之变化,表面上带来了言情纵欲的生活,实质上,是对个体尊重以及自我表达的关注。而明人对于话语权的渴望,应该是心学思想影响下自我意识的自觉与自醒。

此外,到明中后期,书籍的刊刻不只是一种单纯的印刷技术行为,而是随着一些失落文人〔12〕逐渐转向一种复杂、多变,且具有时代特性的文化行为。他们认同印刷复制所带来的广范围而有效的传播性。于是,他们以极大的热情投入到批评、校订等这一文化行为中,藉此发表见解、展现才学,捡回游走于朝堂之外的失落感。

这些失落文人不断借助批评、校订的机会,在话语权上找回一些颜面。而商人们则通过这一文化行为来获取利益,甚至不惜弄虚作假。这些或基于话语权的攫取,或基于利益驱使的行为,在晚明的印刷文化行为中似乎都变得自然而合理。于是,晚明人用不断重复刊刻同一种书籍的行为,来肯定其利益攫取的合理性。并将失落文人所隐含的话语权,自然而然地填充到一次次的重刻中。他们以重复的行为满足着晚明社会对大众文化的需求,也成就了晚明独特的印刷文化行为。