刘勇:赣江风情散文四题

妹子我生崽养女样样强咦哟

夫妻船

古往今来,夫妻船是水上最秀美的一道风景。

赣江舟船形状多达百余种,只要男人和女人牵手上得船来,任何一种都可以称为夫妻船。

夫妻船,披星戴月,风雨兼程。

有水的地方就有情,有爱,有温暖的家。

四十年前,赣江上的舟船几乎都没有机械动力,一色小吨位的木帆船装载着走水路的货物,扯帆、摇橹、撑篙、拉纤都是两口子干的活计,长年累月,往返在江上的大都是夫妻船。遇到逆风上水,一条条的夫妻船便在避风湾口停泊,然后每家派出一个劳动力,喊着号子,拉动纤绳把船只拖到上游,一条也不会落下,等到来了好风向,所有的船只举帆并进,再去迎接下一段的旅程。

夫妻船,夫妻们同心协力,撼动江魂。

据史料记载,商周时期的赣江,就有“刳木为舟”之说,十八滩水道,有舟船行走。原始劳作的夫妻船,穿越了几千年的时空距离,承载着历史不可磨灭的记忆,它们是船的太祖太宗,功不可没。

解放前赣江一带码头,每当夕阳西下,便可以看到成群结队的船只锚泊港湾,呼啦啦地降下帆来,就像天顶落下一片片五彩云霞,那景致煞是壮观。这当口,老公船头点燃着竹烟袋,老婆船尾扇亮了炉膛火;精力过甚的后生仔俚爬上木桅唱情歌,水汪汪的细妹子洗衣棒槌打得浪花乐。

高高的木桅就好似一把江上的大胡琴,缠在上头的后生仔俚是扯长脖子唱:

十八滩头波滚波

十八男人歌连歌

昨日唱得胸口直发慌

今日唱得心里直冒火

妹子妹子你应一声

哥哥我口干舌燥好难过哟嗬

天上有云云不飞

水里有鱼鱼不走

叶绿花红你不着急

春来秋去你白了头

妹子妹子你望一眼

哥哥我手粗脚粗一身粗哟嗬

水边洗衣裳的妹子若是看中了那个唱歌的后生仔俚,禁不住就要回唱起来:

十八滩头浪压浪

十八女子忙又忙

东头忙得扯脚落了鞋

西头忙得理衣脱了妆

情哥情哥你等一等

妹子我腰酸肚痛急得慌咦哟

山边有水水不闹

路旁有草草不黄

三三九九年年旺

七七八八日日长

情哥情哥你听一听

只要歌子对上心头,就会有媒婆钻进舱牵红线,男要娶,女要嫁,皆大欢喜。待到结婚的那一天,可谓是水上一家亲,前来助兴道喜的船儿多达上百条,浩浩荡荡,唢呐锣鼓一响就是好几十里。远远望去,江上呈现出一块浮动的活土地,天不见黑,已是万家渔火。结亲三天无大小,天王老子也管不了。大碗喝酒,大声划拳,这边船头迈上那边船尾,一小刻功夫,便串完百家的门庭。如此亲近,仅有夫妻船上才有。

打这一日起,江上又会多出一条夫妻船。

那年头的走船人家,岸上没有一寸土,一片瓦,无怪乎江上人说,“世间有三苦,撑船打铁磨豆腐。”既然命中注定与水结缘,与水为生,船家人照样能活出今生今世的风采。

赣江一泻千里,是夫妻船给了它勃勃生机。

没有这些传宗接代的夫妻船,江是死江,河是枯河,即使唐代大诗人王勃再登滕王高阁,面对赣江之水也描绘不出:“舸舰迷津,青雀黄龙之舳。云销雨霁,彩彻区明。落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨,雁阵惊寒,声断衡阳之浦。”

夫妻船,一辈子夫唱妻随守着江,不分不离,不弃不舍,头枕碧浪,脚踏激流,岸上的人家比不得。

夫妻船,赣江里漂动的生命,赣江里不沉之魂!

纤夫

早年的赣江纤夫,大都集中在万安镇码头一带。船往赣州县府,必在此地请好纤夫,渡过上游的十八滩凶险水路。

驾船的人一般称纤夫为“小工”,根据船舶的大小吨位,请到一定数量的纤夫,三人、五人、八人不等。船老板在青石板台阶的码头上一声吆喝,“这里来几个小工!”立马便有几十名纤夫蜂拥而来。

纤夫是男人的活儿。

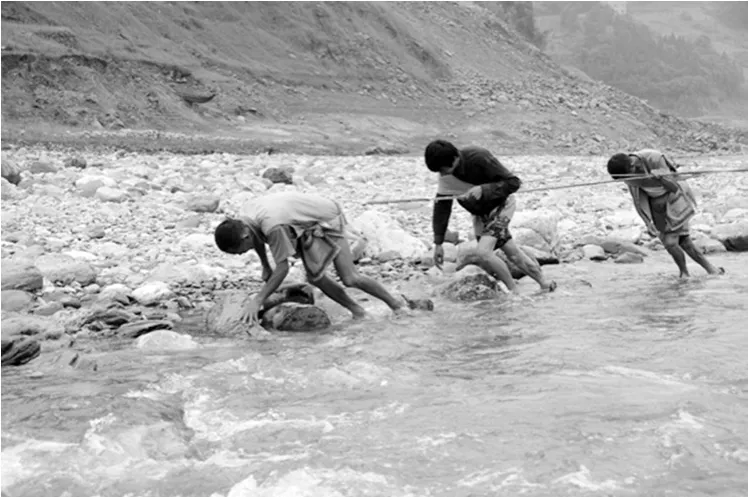

这些聚集在码头上的纤夫,他们都是来自万安镇周边一带四里八乡的穷苦村民,长年累月为生计行走于十八滩航道,守着这份露宿风餐、呕心沥血的固定职业。这些男人的普遍特征是,头戴一顶草帽,肩背一根纤板,腰插一双草鞋。他们的年龄结构从少年、青年、中年到老汉,好体格好身板是最大的本钱。纤夫分有“头纤”和“二纤”,这两名纤夫必需要有过人的力量和胆气,尤其“头纤”,还得有相当的探路经验。上一趟走过的纤路,因为水位的变化,到了下一趟又得找出新的纤路来。船老板上岸挑选纤夫,最重视的就是“头纤”和“二纤”这两个人物,一旦航道上发生险情,到时船毁人亡,老天爷也伸不出援手。“头纤”和“二纤”还得要有一付好嗓门,船老板会拍着他们宽厚的肩膀说,“伙计,喊一嗓门看看啰!”于是,那个敢做头纤的汉子扯长脖子撕开喉咙“么哟嗬……”的一声喊响,其声音的穿透力在江面上经久不息。

船头上抛出一根长长的粗麻绳索,纤夫们将身上的纤板挂在绳索上,这就上路了。这是一个力量和智慧的群体组合,这一趟纤路他们将生死与共,同舟共济,面朝河滩背朝天,二百华里的十八滩水路上,几乎是要用性命换回他们应得的粮食和钱财。

江上人说,二四八月乱穿衣,指的是江南的天气变化。江上人说,四月的天,鬼变的脸,热时光屁股,冷时套布棉。烈日当头的滩路上,水流湍急,沿岸的纤夫们都脱去上衣,光亮宽大的脊背上冒着白白的雾气,滚出晶亮的汗油,全身的各个部位都有一种最原始的火力在振动。那根粗粗的纤缆在他隆起的皮肉里深深地陷下,赤红的皮肉发不出丝毫的响音,那样种弹性、韧性有如最优质的黑橡胶,可以承受于它千倍的体积。

远远望去,他们黑黑的身体就像是趴在地面上的甲壳虫,挪动得十分的缓慢,然而帆船却在破浪前行。那是一群闪亮的雕塑,他们如猿猴一般攀悬在峭壁上,他们如巨蟒一般游走在滩水边,他们如饿狼一般穿梭在灌木丛中。他们骠悍,粗犷,雄浑,他们摆动着头颅,他们的吼叫声,呐喊声,气吞山河。

依罗,依罗罗嗬

依罗,依罗罗嗬

嗬嘿嗬嘿扯起缆罗

嗬嘿嗬嘿打住脚罗

天上的雷公爷罗

地下的土地婆罗

求得你一个好风向哩罗

请出你一个好水流哩罗

哈罗罗嗬

依罗罗嗬

船老板在船尾把牢舵柄,看到自家的船走得顺顺当当,一开心,会喊出船舱里做饭的老板娘。老板娘来到船头,手上打着竹篙子,亮开清丽的嗓门唱歌子,她唱一句,纤夫们便和一声,快活得不得了。

一绣荷包才起头哟

嗨哟嗨

五色丝线要郎挑哟

嗨哟嗨

根根丝线连情义哟

嗨哟嗨

情深意长永不丢哟

嗨哟嗨

二绣荷包二朵花哟

嗨哟嗨

芙蓉牡丹两不差哟

嗨哟嗨

郎是芙蓉刚开口哟

嗨哟嗨

妹是牡丹才爆芽哟

嗨哟嗨

……

苦也罢,乐也罢,纤夫们为征服脚下的河道,焕发出了人类最本质最原始最浪漫的男儿豪情。今日江面,早已不见纤夫的踪影,然而,他们的精气神在,他们的豪迈在,一如滔滔赣江恒久、永存。

滩师

滩师,引水领航之人。

赣江上游十八滩水道,便有滩师为南来北往的舟船引航。他们终年累月同险滩恶水打交道,生存的依靠,就是水上这些星罗棋布、暗藏杀机的滩头。

凭记载,宋代大诗人苏东坡,舟行至赣江十八滩的第一个滩头黄公滩,船撞礁石,险些送了性命,诗人感叹不已,赋诗一首:“十八滩头十八名,一为恐惶更缥神。人生俗子为名利,谁敢踩舟在此行。”因此诗之后,江上人将此黄公滩改为恐惶滩。水上船家流传民谣有:“赣江十八滩,好似鬼门关。十有九舟险,关关心胆寒。”、“十八滩上滩锁滩,二百水路弯打弯,往前路口哭声切,天柱门前尸难还。”

没有滩师领航,外来的船只,休想过得十八大滩。

滩师把守着滩头,似乎有点像江洋大盗,要打此路过,留下卖路钱。正因为有滩师的存在,赣江之水行船过渡才有生机,才现活力。

“往前滩”又称“往前路”,它是十八滩航道最为险要的滩头。滩的尾端座落着陈家村,此村是解放前滩师们居住的集中点。陈家村的周围除了石头就是沙土,草木稀少,不长林,不出粮,村上人都是靠走船放排为生,门前屋后的水路就像自家的菜园那般熟悉,洪水走哪条路,枯水行哪条沟,都拦不倒他们。起初外地来的船只上赣州,要请当地的船民帮助过滩,年月一久,村上的人就明白了,只有他们陈家村的人才识得这条水路,渐渐的大家就干上了这个引渡领航的职业。最早的滩师,也就这样形成了。

滩师对河道上的水流、暗礁、险滩了如指掌,何时转舵,何时点篙,何时打锚,他们驾轻就熟,得心应手。如此精粹娴熟的撑船功夫并非一日之寒,他们大都是子承父业,世代相传。

据说陈家村有一名绰号叫“二棍子”的滩师,3岁时,父亲就将一根绳子栓在他的腰上,扔进水流里随船拖动,灌饱一肚子水被提上船来呕吐干净,接着又扔进水里去,一直到他能够在水面上跟着船一样自由自在的浮起方才罢休。6岁时,他还被父亲用这法子扔在浪水里,那一堆堆暗藏在江底的礁石,碰撞得他全身青一块紫一处的,只要还有一口气,父亲绝不允许他上船来歇口气。13岁时,满脑子都是水路图的二棍子就能独自操船过滩了,再凶险的水路都不在话下。二棍子到18岁那年,已经是闻名十八滩水道的滩师了。凡有舟船到此,点着名要请陈家村的二棍子领航,全部的家当和性命押到这样的滩师身上才能放心。

暗礁林立,漩涡湍急的滩道,船一入水流,便像一条受伤疯狂的野牛,咆哮的恶水浪尖之上难以驾驭,每一处弯口都惊心动魄。这种时刻,滩师就如身陷千军万马的厮杀战场,吼叫声中,尸横遍野,浪水飞溅,尽显英雄本色。

滩师要吃上这碗滩饭又谈何容易,每一回领航都是脑袋拴在腰间,命悬一线,几经生死。送过一趟船,就得翻山越岭徒步返回,接着又再送下一趟船。春夏秋冬,酷暑严寒,他们在领航的途中,人都似一根绷在弦上的箭,掌舵撑篙启帆打锚,半点不得分心,一旦触礁破船,说不定就得倾家荡产,还有可能要遭到船民帮会的追杀。

滩师,称得上是这条江上最神勇的好汉。

新中国成立,政府为疏通治理赣江上游航道,50年代中期,先后派出几批工程队伍,利用几年的时间,彻底炸开了十八滩。

百余年来,曾经以凶险滩路为骄傲为荣耀的滩师,从此告别故乡的水土,他们与畅通无阻的赣江一样划上了新时代的句号,成为今日江上之传奇,而那古老的滩师号子也将成为那一段历史的写照:

咦哟嗬,嘿哟嗬

打起篙哟

掌起舵哟

缆索一根心头锁

滩头数里难得活

咦哟嗬,嘿哟嗬

三九四九不见日

三伏四伏不见风

走起来哟

喊起来哟

江面飘出一条船

滩师背上一座山

……

船民号子

号子,其实就是歌。

船民号子,那就是船民的歌。如江河一般奔放,如湖水一般清澈,如土地一般芬芳,如天空一般晴朗。

最原生态的歌,应该是号子。

我甚至以为,盘古开天地的第一首歌,是从号子开始的。号子诠释了人类最古朴最原始的声音,一个音节“嘿”,两个音节“嘿哟”,到三个音节“嘿哟嘿”,多么富有磁性,富有质感。是劳动激发了号子,是号子创造了歌。

试问,宇宙间还有什么歌曲能比号子更加壮美呢?

号子,不用谱曲,不用奏乐,它是用人体的力量去弹奏的,足可弹奏得地动山摇,倒海翻江。

孩提时代,我就被号子的声音所震撼。那时候我家居住在九江赤湖水产场,一边是浩渺百里的赤湖,一边是汹涌澎湃的长江,中间隔着一座高高的堤坝,亲眼见到几十名上身赤裸的船民呼喊着震天的号子声,抬动着一条几丈长的大船,从湖水的这边越过山一样的大堤,推向长江。那是我生平第一次听见的号子声,船民们喊唱了些什么,我一字都没有记清,但是“嘿哟嘿哟”的声音至今难忘,现在想起,体内还都热血沸腾。

号子,是励志的篇章。

而船民号子,后来成为我的至爱。

80年代中期,我在航运部门当宣传干事,因为写通讯报道,打交道的对象经常都是驾船的人。一次随船采访去赣州,结识了几位船老大,他们都是从旧社会走过来的人,我就问起了船民号子是怎么喊的,尤其我想知道开头的号子。几位船老大说法不一,他们试着喊了几嗓子,其“哎哟”、“咦呀”之类的喊声也各有区别。到底谁是正宗的赣江船民号子,有一种说法我认为还是有点靠谱儿。

其说法的来源是百年前的一则江上小故事。曾有驾船的父子俩,一次船上装载了往赣州府里送的布匹绸缎,压船的一个主顾,一路上小心翼翼,生怕半路被恶人劫了货去,对驾船的父子俩是照应得千好万好,只求船走得快,行得稳,早日到达县府。谁知船上的那个儿子起了贪财之心,要谋害主顾。这是一个无风的夜晚,船泊在一块沙洲上,儿子悄悄起身,贴着船舷往主顾睡的后舱去。刚到后舱口,但见一个人影迎面出舱门,儿子当即一刀捅去。那人惨叫一声栽进江里。儿子正喜之时,舱门又出来一人,这人却是主顾。儿子方才明白所杀的人竟然是自己的父亲,立时大哭大喊起来:“哎哟嘞喂!哎哟嘞喂”!就这样,这一声“哎哟嘞喂”的哭喊相传下来,便成为江上号子的开口腔了。走船人家都听过这则故事,都相信真有其事,用上这个哭腔,或许是一时的开心快活,或许是提示和警告那些贪财而遭到报应的人吧。

大凡赣江船民的号子开口多用“哎哟嘞喂”为引子,而江西一些古老的民歌中也多有出现。由此推断,此号音是有一定的来历了。

开船号子,“哎哟嘞喂——起头啰——”。拉纤号了,“哎哟嘞喂——扯起来啰——”。撑船号子,“哎哟嘞喂——着把力啰——”。下滩号子,“哎哟嘞喂——打牢舵啰——”。摇橹号子,“哎哟嘞喂——顶足了劲啰——”。类似走船的号子音在那一段历史的赣江两岸此起彼伏、遥相呼应,撼动着久远的水上运输。劳动的号子音并发出激情,激情中产生无限的假想,因而赣江流域的民间歌谣在船民们不同的情绪中渗透到号子中去,使得船民号子更加丰富多彩,缤纷奇丽。

遇上大船队过江,桅帆高举,浪花飞溅,那番情景就像是个盛大的节日了。男人们撑篙摇橹,女人们唱号子助兴。若是到了船过激流险滩,男人们一身的冲天豪气:

哎哟嘞喂,哎哟嘞喂

水上万把力啰,船上力一把

捉紧一条粗粗咯缆啰

打牢两根圆圆咯脚啰

面朝黄土头顶天

阎王殿里我走前

下得滩头七七八八九九十十

求得苍生四四三三二二一一

哎哟嘞喂,哎哟嘞喂

土里长啰,水里埋啰

快活一生,一生快活走起来啰

如此逍遥亢奋、如此悲烈粗犷的号子声,无处不都在抒发着走江人的思想情感,无处不都在展现出那一幅幅船民们搏击风浪的雄伟画面。

“哎哟嘞喂——”那是绝对的赣江味。

(作者介绍见封二)