弱否定“A是不A”相关格式的语义不对称及主观量级

○ 赵博文

(北京语言大学 人文社会科学学部,北京 100083)

在现代汉语中,如果要否定某个表示性状的形容词,一般前加否定副词“不”来表示真值相反的情况,例如“今天不冷”“这个孩子一点儿也不聪明”,主要否定形容词所表示的性状,这属于汉语否定表达的基础形式。然而在下列情况下,同样具有类似的否定功能。例句如下:

(1)今天穿了5件,冷是不冷,就手冻!*文章所用语料主要来自CCL、BCC语料库以及《人民网》全文检索和生活中的语言交际。

(2)这孩子笨是不笨,就是有时候有点儿懒,不肯学。

(3)累是不累,就是待在船上有些无聊。

从意思上看,这里也是要表示否定的意义,前面有否定副词“不”,否定形容词“冷”“笨”“累”。值得注意的是,“不+形容词”这一基础形式前还有一个相同的形容词,它并不表示否定,而且中间还隔了一个“是”。相比基础的否定形式,以上例句中看似冗余的成分实际上还包含着更为复杂的格式意义及语用意义。对于这种情况,我们将其抽象概括为“A是不A”格式,*本文只讨论如上这种“A是不A”格式,对于“你冷是不冷?”这种表询问的“A是不A”格式,与我们讨论的并不是同一个格式。并对其进行详细讨论。

关于此种格式的研究,不同学者也从不同方面有所涉及。符达维(1985)[1]、方绪军(2003)[2]、朱敏(2005)[3]、肖任飞(2009)[4]、齐沪扬和胡建锋(2006)[5]等,但主要是从语用、功能的角度对该格式的使用环境进行分类描写,较少解释该格式的派生过程及语义、语用表现的内在动因,我们基于前人的研究成果,试图做一些这方面的努力。

一、“A是不A”的构成限制及句法功能

(一)形容词A的“不如意”选择倾向

通过对语料的基本考察,我们很容易发现在“A是不A”格式中,形容词A有明显的选择倾向,即偏向于表示消极意义的形容词。*在实际的语言当中,也有看起来表示非消极意义的形容词存在于此格式当中,例如,甲:你爸的病好了吧?乙:他好倒没好,但是能起床走动了。(方绪军例)但是这种“好”的状态并非是预料之中可实现的,可以看作是广义的消极义。方绪军(2003)[2]将其看作是“非期望义”,有一定道理,但我们这里仍认为是消极义,以便讨论。消极与否,主要是针对主体而言的。这些形容词表示的状态一般是对主体不利,或说话人不期望存在的状态,例如在寒冷的冬天,一般人都渴望温暖,例(1)中的“冷”是说话人不想具有的状态;例(2)中的“笨”与“聪明”相对,“笨”不是被描述的主体“这孩子”所期望拥有的状态,如果换成“这孩子聪明是不聪明”则不能说;同样例(3)中的“累”也不是说话人想要所处的状态。此外还有:困是不困、疼是不疼、难是不难、饿是不饿、丑是不丑、坏是不坏*在现实语言中,也有一定量的“V是不(没)V”格式,比如“老师说,打是不打了,可要罚他背书”“二妈哭是不哭,却叹气”,这与我们讨论的“A是不A”格式有相同之处,这里的“V”一般也是主体不想出现的动作,但为了便于操作,我们这里只探讨“A是不A”格式。、错是不错、小是不小、难看是不难看、难吃是不难吃,等等。诸如此类,在具体的语境中都表示要否定“A是不A”格式中的对于主体不利或说话人不期望具有的状态,所以这里的形容词严格意义上说都是[+不如意]的形容词,我们可以将其进一步概括为不如意形容词的否定。出现这种限制的原因主要是说话人想要表达某种不佳状态,但出于交际,先对高级量的不佳状态进行否定,以便委婉地表达自己的某些看法。也就是先言其他,再奔主题。这里先进行该格式的描写,下文会有更详细的讨论。

(二)否定形式的羡余

一般来说,形容词可以用否定副词“不”来加以否定,但是在“A是不A”格式里,原本结构完整的状中式“不+A”前面却又加了一个羡余成分“A是”。从理论上讲,一定的语言形式在意义上应当也有所体现,有的意义可能是隐含的,需要进一步推导。对比下面两组a、b例子:

(4)a.困是不困了,倒有些缺氧。

b.不困了,倒有些缺氧。

(5)a.他难看是不难看的,但一身小家子气,捧饭盒子,握筷子,嘴巴一开一合,处处贫贱。

b.他不难看的,但一身小家子气,捧饭盒子,握筷子,嘴巴一开一合,处处贫贱。

例句(4)(5)中的a、b句在语感上都可以接受,表达的基本意思也是一致的。但是例句a明显比例句b语气更委婉,否定的程度并没有例句b那么强。这说明羡余形式“A是”起着中和否定程度的作用,我们这里对整个格式称之为“弱否定”。另外,“A是不A”格式内部还存在着转折义,即对上文状态A承接之后,用“不A”再进行转折,而这种转折义也是羡余成分带来的。例如,“困是不困”先有“困”承接上文传递的信息,然后由“是”表示让步,进而再转折说“不困”。

(三)格式的句法功能

(6)(这件事)难是不难,就怕你不敢。

(7)它紧紧贴着我的身子,一动也不动,冷是不冷了,身上却象火一样烫人。

(8)树高不过一丈,树干可容两人合抱,小是不小了,但若是置身于其他地点,恐怕亦无多大惹人注目之处。

总体来看,“A是不A”格式的句法功能相对比较单一,主要做谓语(或谓语小句)和插入语,陈述主体的状态,但是它更倾向于做插入性成分,比如例(8)插在转折小句前,对前面“树”的大进行补充。在更大的语段里,该格式还有明显的篇章衔接作用,限于篇幅,这里不做讨论。

二、弱否定相关格式的不对称现象

在以往的研究当中,常常把“(不)A是(不)A”格式与“A是不A”放在一起对比讨论,找出两者在语用上的不同。这里我们不打算重复前人研究,而主要关注相关格式在某方面的不对称现象。请先看下面一组例句:

(9)a.累是不累,就是待在船上有些无聊。

b.累是累,但心里舒坦。

c.不累是不累,就是待在船上有些无聊。

d.*不累是累,……

通过以上例句,我们不难发现:基本相同的成分自由组合之后,有的能成立,有的不能成立,有的意义和用法相同,有的不同。基本呈现出“四缺一”这样的分布格局:

a.A是不A(肯定+否定=否定)

b.不A是不A(否定+否定=否定)

c.A是A(肯定+肯定=肯定)

d.*不A是A(否定+肯定则不成立)

由于我们主要考察的是与“A是不A”格式有关的问题,而且主要涉及否定问题,我们可以把b和c合并起来,看成一种格式的肯定和否定两种形式,合并后为:

①A是不A(肯定+否定=否定)

②不A是不A(否定+否定=否定)

③*不A是A(否定+肯定则不成立)

这里需要解决的是:为什么①②格式不同,却能表示相同的否定真值,并且在实际的使用过程中用法基本一致,可以相互替换,例如例(9)中的a和c。相对于格式①和②,格式③中各成分的真值组配后则不能成立,更没有类似的用法。

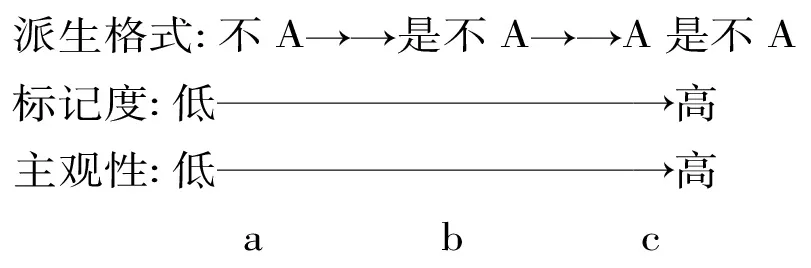

Jespersen(1924)在讨论人类语言的否定问题时,通过大量的语言调查认为,人类语言中的否定词含义都是“少于、不及(less than)”[6]470。石毓智(2001)在此基础上阐释为“差等否定”[7]27。以上两种是就否定内部的等级来说的。按照这种逻辑,如果拓展到否定外部,肯定和否定之间应该也有一个等级的问题,即“不A 施春宏(2004、2008)在论证句式间派生分析的理论时提出:具有相同语义结构的不同句式可以构成一个系统,不同句式的标记度有高低之分,句式之间的联系有密疏之分;在联系比较紧密的若干句式中,可以将某个句式看作基础句式,而将另一些句式看作派生句式,两者之间存在着推导关系,可以通过一定的句法操作从基础句式推导出派生句式。*相关的理论背景及论证可参看施春宏的《汉语句式的标记度及基本语序问题》(2004)、《句式研究中的派生分析及相关理论问题》(2008)。前面我们在讨论相关格式之间分布的不对称现象时也体现了这种派生还原的分析思路。[8-9]基于这种派生分析的视角,我们认为“A是不A”格式并不是一个独立的个体,它的产生或存在和其他格式有着一定的联系。从格式派生的角度来看,我们认为,“A是不A”格式存在着一个基础式,而该格式就是在基础式上通过某种途径派生而来的。请先看下列一组例句: (10)a.这孩子已经不小了,也该出去闯荡了/?可还没到该出去闯荡的年纪。 (不A) b.这孩子是不小了,也该出去闯荡了∕可还没到该出去闯荡的年纪。 (是不A)(一般出现在答语中) c.这孩子小是不小了,可还没到该出去闯荡的年纪∕*也该出去闯荡了。 (A是不A)(一般出现在答语中) 整体来看,上述三个例句结构上都是有两个小句组成的复句,小句内部句法结构也基本一样,但是前后表达的语义不同,a由“也”表示前后的顺承关系,但不太能接受后句出现转折关系的情况;*如果出现前后是转折关系,那么这种转折是一种突转,不是一般的叙述逻辑。b既可以出现顺承关系,也可以出现转折关系;c则只能出现转折关系。同时以上例句的前一个小句基本上都表达了对“小”这一状态的否定,只是具体的句法操作不一致。那么不禁要问,导致上述句子中前后两个小句之间语义关系差异的原因是什么?我们的观点是:内部小句的语用差异是造成这种语义关系差异的根本原因。 下面我们主要来考察上述例句中前一小句的差异。这里不妨将上述a、b、c例句中的格式单独拿出来分析,并将它们分别抽象化a为“不A”,b为“是不A”,c为“A是不A”。就前面的一组例句来看,这些小句的基本语义都是否定“小”这一状态,这是它们之间的相关性。可是仔细分析,不难发现它们之间的主观性程度并不一致,这是它们之间的差异性。首先需要说明的是“年纪小”这一状态本身具有主观性,存在着主体差异,这里我们可以暂时忽略,主要对比不同的修饰成分带来的主观性差异。 一般认为,从基础句式到派生句式有一个标记度从低到高的过程,正如施春宏(2008)所概括的那样“基础句式没有特殊的语用动因,而派生句式往往都有特定的语用目的,即突显、标记某方面语义、语用功能的需要”[9]。就上述的三个句子来说,a中只用了否定副词“不”来否定“小”,相对来说,是一个标记度较低的形式,主观性较低,所以只能由“不小”的现实推导出“该出去闯荡”的结果,前后形成一种顺承关系。这符合人们一般的心理现实。*a格式中也能形成“这孩子已经不小了,可还没到该出去闯荡的年纪”这种转折关系,但这种情况是强制形成的,并非自然的选择,不符合最一般的语言表达逻辑。相比之下,b比a多了一个带有标记性的评注性副词“是”,*关于评注性副词“是”的讨论可参考张谊生《现代汉语副词研究(修订本)》,商务印书馆2014年版,第21页、49页、50页。表达说话人一定的主观态度,所以它一般出现在对话中的答句里,对接收到的信息做出肯定判断,先承认“不小”这个事实,然后表达出自己的观点。关于这一点,吕叔湘(1986)曾对“不错,鞋匠是不是个好差使。”做过精辟的分析。他认为“这个句子有两个层次:‘鞋匠不是个好差使’是一个否定命题,是一个层次;在‘不是’前再加一个‘是’,对这个命题加以肯定,又是一个层次”[10]。*这里只谈到了对命题肯定的情况,例如“鞋匠是不是个好差事,真可怜了他”,前后小句形成顺承关系。但还应该有表示弱否定的情况,如“鞋匠是不是个好差事,可对他来说已经足够了”,前后小句形成转折关系。也就是说,b相比a多了一层主观评价义,而这种评价义具有两面性,既可以表示肯定,也可以表示否定,所以与后续小句形成的语义关系就有顺承和转折两种情况。c相比前两种格式主要增补了否定目标成分,即这里的形容词“小”,标记度更高,同样具有先承认“不小”这个事实,然后再表达出自己的观点的功能。但是与b相比还是有差异的,即这里的“小”是说话人或对话双方都不想出现的,可以看成双方的预期。前加“A”弱化了这种否定判断,在格式里注入了更多说话人的主观意愿,同时也强化了说话人后面想要表达的信息焦点,所以c只允许出现转折关系。 从上述分析中我们基本上把a看成基础式,b、c为派生式。认为b、c都是在a的基础上通过添加标记性主观成分派生而来的,综合以上的分析,其派生路径如下图所示: 图1“A是不A”相关格式的关联派生模式 在这一派生路径中,基础式到派生式的方向与标记度和主观性是一致的。标记性成分的增加是受语义和语用动因驱使的,这种动因来自于说话者的交际目的。基础式a处于标记度和主观性的低端,派生式c处于标记度和主观性的高端,而派生式b则处于两者的中间状态。这一派生路径能很好地解释为什么a句倾向于表示顺承关系,c句倾向于表示转折关系,而b句则既能表示顺承关系,又能表示转折关系。 通过上面相关格式的派生分析,我们大致清楚了“A是不A”格式的形成过程,下面再从内部剖析该格式弱否定义的成因。我们认为,“A是不A”格式的意义主要是表现一种弱否定,对于这种格式意义我们主要从两个方面来分析。这里认为该格式的弱否定义主要来自于副词“是”和羡余成分的添加。否定义一定是由否定副词“不”带来的,而弱化否定程度则是由增补成分带来的,后者也正是这一格式的关键。 这里所谓“预期成分的回指”指的是“A是不A”格式中前面增补的羡余成分“A”,我们认为这种羡余成分属于已知的旧信息(话题),是听说双方心理上的预期成分,完全可以不用标记出来,它的增补对后边相关新信息具有弱化的作用。具体来说,在该格式出现的整个语境中,*主要指一个完整的句子。“A”一般是说话双方中听话方所关注的焦点,而就说话人来说,这里只是一个“过渡区域”,或者说是承上启下的让步小句,而重点在于能表达自身观点的转折句。说话人以此来满足听话人的心理期待,进而再在此基础上补充出新信息。 如果单就“A是不A”这个小句内部,其实也存在着前后信息的重要性程度之别,即后“A”重于前“A”。也就是说,这两个“A”并不是一回事,我们暂且记作A1、A2。这里A1明显是旧信息,也是说话双方或者说话主体已知心理预期的内容,而A2则是要否定的内容,相对A1更加具有主体意识在里面,是一种新信息,所以此A非彼A,但两个A又是相关的,所以已知旧信息的增补,对A2的否定能起到弱化的作用。例如: (11)错是不错,可是哪里去找那么多有妾的人呢?(老舍《茶馆》) 这句话是说话人对发话者提出的某件事的回应,而前面这个“错”表示的是双方认为做某事有可能是错的,是一种心理预期,大可不用说出来,但是出于交际,说话人又不想一口回绝对方,增加上这种预期成分对于否定意义有一定的弱化作用。 除了羡余成分A对否定义的弱化外,这里的“是”也发挥着类似的功能。张谊生(2014)将“是”看作评注性副词,并且认为它的作用是充当高层谓语表评注,[11]21,49-50但这种评注功能主要是针对“是不A”格式中的“是”来说的,而“A是不A”格式中的“是”与之略有不同。我们认为这里的“是”发挥的是让步功能,即在“A是不A”格式里,“是”可以看作连接前后两项成分的“准连词”,它是评注性副词“是”的进一步虚化。*关于“是”的这种功能,我们这里只是根据其语义暂时这样处理,具体的“是”的类别和功能发展过程需要另文讨论。前后两项意义相反,体现的并不是“是”的判断功能,而是让步转折功能。“是”在这里连接的是新旧两种信息,而对前面的旧信息是持否定态度,对后面的新信息持肯定态度。也就是说,“是”前的成分不是说话人想要表达的,以此为让步基础,提出自己的观点,也就是对某个不如意情况的否定。由于这种让步,使得否定程度不那么强烈,进而便于表达与这种不如意状况相关的核心内容。所以“是”的让步功能对否定义的弱化有很大作用。 在这种格式当中,“不”否定的不是“A”的具体真值条件,而是否定语句使用的适宜条件(felicity conditions),[12]67即说话人在否定A时,是以A为上限,进而激活与A相关,但量级(scale)低于A的某个事件。在这种情况下否定A往往是有标记的。这也就不难理解为什么该格式总是出现在前让步,后转折的语句里。这使用该格式进行交际时,往往体现着对“合作原则”的违背而传递出某种言外之意。例如: (12)甲:“外面冷不冷?” 乙:“冷是不冷,但刮着风。” 说话人“冷是不冷”的回答已经对“冷不冷”这一问题做出了回应,按道理说,信息已经充足,符合交际中的适量原则,但是“冷是不冷”这种格式要求后面必须有额外的信息出现,即“刮着风”,而这一信息却传递着说话人真正想要表达的含义。这里的“刮着风”虽然并不一定表示“冷”,但是却是低于“冷”这一状态的某个状态,这种状态是由“冷”在人脑中激活的。而这也恰好与我们前面分析的否定等级是一致的。就例(12)来说,“不冷”处于否定等级链的高端,而“刮着风”则处于否定等级链的低端,虽然它没有用否定形式标记出来。整个句子中,前项仍然大于后项。 另外就我们所检索到的“A是不A”格式的用例来看,主要来源于小说、网络、报刊。从使用情况来看,主要限于对话体等非正式语体中,例如: (13)在与艾恺交谈中,梁漱溟对蒋多是负面的评论:“笨是不笨,如果说笨呢,他就是太自私。”(《梁漱溟笑谈蒋介石》,来源:中国青年报) (14)“小是不小了,20多岁了,但当妈的不放心啊。你想,要是没座,到那儿站一天多累啊。有时孩子来了,他们还不让进,说我们没排队,排的不是这个队。”她撇撇嘴说。(《女子住燕郊北京上班母亲数年帮排队等车》,来源:中国青年报) 上面两例虽然来自报刊,但出现在对话中,属于非正式语体。 基于上述的语用原则和语体分布趋势,我们可以总结出,说话人在使用“A是不A”这一格式时往往具有很强的篇章衔接功能,它就像一个特殊的关联词一样,连接着前后的话语信息。所以,该格式往往不能单用,后面必须补出相关的小句。另外它往往多出现在口语语体或非正式语体当中,听说双方的“语距”较小。因为这种格式具有强烈的主观性色彩,对于否定的目标持一种迂回的策略,目的是推出自我观点。所以使用该格式可以拉近彼此的距离。 本文对“A是不A”格式进行了重新描写和分析,主要基于派生分析的视角来考察“A是不A”相关格式的语义不对称及主观量级。首先分析了该格式所能出现的构成成分的限制和句法表现,认为A只能是相对于主体而言的不如意情况;其次,探讨格式的语义特征和形成机制,并分析了相关格式的语义及组配成分的不对称现象;再次,主要从相关格式出发,基于派生分析的思路,推导出“A是不A”格式的生成机制,并分析了不同格式所表达的语义关系、标记度和主观量级,认为它们之间具有一致性和关联性;最后简要说明了该格式在具体话语中的语用表现和功能。认为该格式具有很强的篇章衔接功能和交际策略功能,能拉近听说双方彼此的距离。当然这里面还有可以进一步深入研究的地方,如对格式中“是”的定性、弱否定意义形成的深层次机制,等等。这些问题本文探讨得还不够深入细致,需要进一步研究。三、相关格式(变体)的推导及主观量级

四、格式意义的成因分析

(一)预期成分的回指和否定义的弱化

(二)“是”的让步功能和语义弱化功能

五、“A是不A”格式的语用表现

六、结语