民族生态学理念下的巴山大峡谷景观规划研究

曾筱

(西华大学美术与设计学院,四川成都 610039)

1 缘起:巴山大峡谷印象

1.1 巴山大峡谷景观概述

巴山大峡谷旅游风景区位于达州市宣汉县东北缘,地处川、陕、鄂、渝衔接地带。景区有巴山国家地质公园及川东土家族混居群落等自然环境和民俗文化旅游资源。西南奇胜的“川东第一漂”长峡河谷前河发源于重庆市城口县,一进入宣汉境内就在茫茫的群山中辟开了一道一百多里长的大峡谷,碧波荡漾,奔流不息。沿河奇峰秀水,剑峰千仞,高耸入云,对峙争美,给人以野趣、梦幻、神奇、妙趣之感。神奇幽美的山谷、形态各异的山峰,多姿多彩的飞瀑,姿态万千的大小溶洞。谷底河水似一条彩带,缠绕山脚,汩汩流过,宽处达百米,窄处仅可通过一叶扁舟,加之此处有若干土家族村寨散杂其间,又为其增添了浓郁的自然粗犷的异族风情。

1.2 当地少数民族情况

“宣汉”二字是汉章帝元和三年(公元84年)成书的 《论衡》中的一个篇名,汉和帝永元年间(89—104年)分巴郡宕渠县之东置宣汉县,使用“宣汉”为县名的意思是汉王朝对当时居住在这里的少数民族板楯蛮(土家族)“宣扬汉威”。由此可见,土家族在当地具有久远的历史,并非外地少数民族的迁徙。巴山大峡谷风景区以土家、汉族杂居为主,有龙泉、鸡唱、三墩、渡口4个少数民族自治乡,土家族人口约3万人。由于历史悠久,再加地处偏远深山,交通不便,当地在长时间内未受外界浸染,留存下大量原始的风土人情。例如:土家吊脚楼、民族服饰、民族歌舞、美食、民俗、神话传说等。其中,广为人知的民歌形式“蒿草锣鼓”早在1982年就被列入我省第一批非物质文化遗产保护名录,并在2008年被中华人民共和国国务院批准为《第一批国家级非物质文化遗产扩展项目名录》。由此可见,在长久的历史背景下,当地的少数民族文化具有强烈的民族生态特性,具有原始、粗犷、自然等特点。

2 当下:巴山大峡谷景观规划现状

2.1 依托自然风光为主的单一开发

“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”,巴山大峡谷甚有小三峡的风貌,绿水峻岭,重峦叠嶂,山势雄伟,长峡过百里,以“雄、奇、秀、险、幽”而著称;水文丰富,落差较大,峰回路转静观变化万千。目前,人们对巴山大峡谷的认识更多的局限于山水观光型旅游资源。因此,目前景区旅游开发除漂流外,基本停留在沿河谷公路眺望山水,虚拟神话故事的浅表层次;从而导致人均消费水平低、游客滞留时间短,景区综合经济效益差等问题一直存在。

2.2 对土家民俗文化的忽视

景区是土家族聚居区,而土家族民俗文化历史悠久,积淀深厚,是旅游开发不可多得的旅游资源。但在目前的景区开发中,几乎很难见到地道的土家民俗文化,甚至,还有相当多的破坏。例如,由于景区规划道路的修建,导致大量当地原有的土家吊脚楼被拆除,取而代之的是水泥砖石建筑,统一规划成仿古的建筑形式,这样的开发,不得不说是对民族生态的不可再生性的破坏。而土家代表性的歌舞、习俗、建筑、服饰等民族原生态特色并未引入旅游项目中,使得观光者在观赏湖光山色之后觉得兴味索然,常常是早上来下午走,留不住客人。

2.3 漠视环境生态伦理问题

景区旅游开发的滞后导致当地干群对旅游业认识不足,没有意识到景区的建设不仅要开发更需要保护,破坏溶洞、滥砍滥伐、捕猎野生动物、污水直排、垃圾乱扔等破坏生态环境的现象屡禁不止。这又将极大地破坏景区赖以发展的基础资源,长此以往将形成恶性循环。必须加大旅游开发力度,充分发挥旅游业关联度高、带动性强的产业特性,使旅游业成为真正富民强县的产业,产生直接或间接的经济效益,改善环境,从而提高人们自觉保护旅游资源和环境的意识。

2.4 景区旅游开发面临的挑战

其一,巴山大峡谷景区规划范围广,但旅游项目单一,市场号召力不足。将其打造成高品位的旅游产品,需要较长的时间。其二,景区内部道路、水电等基础设施基础较差,投入额度较大,仅靠开发商投入是远远不够的,必须制定有效的投资管理体制及合理的利益分配机制,调动各方面投资积极性,共同建设。其三,随着全省旅游交通条件的改善,达州周边地区加快了旅游开发,如借助小平百年诞辰成功创建中国优秀旅游城市、国家4A级旅游景区的广安,大英“中国死海”休闲度假旅游区,作为新五大精品区之一的南充嘉陵江流域生态文化旅游区等,将形成剧烈的竞争环境。因此,必须将巴山大峡谷打造成与众不同且具有灵魂的旅游热点是规划的目标。

3 论点:以民族生态学为依托的景区景观节点规划

3.1 民族生态学

20世纪中叶以来,生态人类学在学科理念与方法论的建设方面得到了长足的发展。经数代人类学家的研究,基本囊括了人类生存发展同文化系统及自然环境间相互作用、互相影响的众多方面[2]。针对巴山大峡谷景区,我们可以理解为当地少数民族文化系统与景区景观规划之间的相互关系,由此可代入 “民族生态学”这一观点。土家族的生产生活方式具有自身独特的美,数千年沿袭下来的习俗呈现出原始、粗犷、自然的生态美学特征;此处的“生态”不仅指自然环境的生态性,更重要的是民族生命本身的原生态。现有景区开发,忽视民族性,导致民族文化资源流失、没落乃至消失,不能不说是一种遗憾。如何在景区规划的同时,保护并利用土家文化的生态性,让游客深入、参与、停留乃是当务之急。

3.2 土家文化总览

3.2.1 吊脚楼——逐渐消失的风景

居住在巴山大峡谷的土家族的房屋建筑,主要有茅草屋、土砖瓦屋、吊脚楼、木架板壁屋四种类型,除此之外还有岩洞和石板屋。民居结构分为正屋、厢房和司檐。因巴山大峡谷山势陡峭,吊脚楼下面用木棒撑起,空隙间用来做猪牛圈,喂养牲畜或堆放杂物;楼上作姑娘们的闺房,是织布、绣花、绩麻、做衣做鞋之所。这种设计,既能满足山区地势不平的要求,又最大限度地利用了空间;通风防潮、安全卫生。土家男女老少可以坐在吊脚楼的扶栏里,可以相互对歌,观远山风景。

3.2.2 服饰——大山流动的色彩

山里土家男女老少都穿滚边无领向右开襟衣,中年妇女的衣襟角上缀两颗铜扣子。上衣和裤子均绣有花边,鞋子为绣花鞋,腰间系青布绣花围腰,花纹图案全为手工刺绣。色彩鲜明,绣工精细,具有浓厚的民族特色。未出嫁的姑娘普遍用红头绳扎一根长辫子,自幼穿耳戴圆圈式的大耳坠。土家妇女一般头梳“盘龙髻”,再戴有大小不同、样式各异的银质花枝,胸前向右开襟处戴一挂长牙签,手上戴银质戒指,手腕上戴银质扭或空心花手镯。土家人男女习惯在头上包青帕或白帕子。男的脚上还习惯穿白布袜,女的喜用青布或蓝布裹脚。小孩的服饰装饰主要是在帽子上,分别戴“鸡冠帽、鱼尼帽、狗头帽、八角帽”等。还用五色丝线缀上“长命富贵、福禄寿喜”或“富贵双全”等字,也有在帽子上缀银质的“十八罗汉”或“八洞神仙”或的图样。这些服饰都是土家人用自纺、自织、自染的土布制成的。现在,偏远地区制作服饰的技艺仍代代相传,妇女和老年人还习惯穿戴本民族的服饰。

3.2.3 习俗——长峡不灭的灵魂

土家人的婚俗极具民族特色,哭嫁最具代表性,有强烈的地方文化色彩和积淀十分丰厚的文化景观。它是由待嫁新娘哭诉和亲友们劝慰开导的一种以歌拌哭的口头文学形式,是女性在出嫁时宣泄心中真情实感的抒情性歌谣。她们从十一二岁就开始练习哭嫁的技艺,是一门世代相传的功课。2011年,土家族哭嫁经国务院批准列入第三批国家级非物质文化遗产名录。

土家人的丧俗与“哭嫁”不同,办得十分欢喜热闹。他们的生死观非常豁达开明,丧礼上载歌载舞,表现出对死亡大无畏的精神。生与死在民族观念里是相互依存,相互联系的,形成一种相融相通的和谐境界。丧礼被称为白喜事,载歌载舞,通宵达旦,把本来带有悲伤情绪的事件演变成具有浓厚的豪迈浪漫色彩的庆典。并且早在战国时代该地区就开始出现岩墓葬和悬棺葬,唐宋以后比较普遍。

土家族过年称为赶年,又叫蓑衣年,是极其重视的传统年节。这时家家户户都要杀年猪、做煻糁、推豆腐、打粑粑、贴对联、置办团年饭菜等。具有浓厚的喜庆气氛,并且要延续到正月十五才以摆手锣鼓收场。土家人过赶年习俗中,也体现了一种和谐的亲情与和睦的人际关系,其内容的丰富多彩,时间之长,都具有很重要的历史、艺术和文化研究价值。

白虎是巴山大峡谷土家族原始图腾崇拜和祖先崇拜的双重物象,在土家人心目中具有举足轻重的地位,他们自称“白虎之后”,土家族的族徽也是以白虎为原型设计的,成为土家族民族心理归属的一个历史性内核。

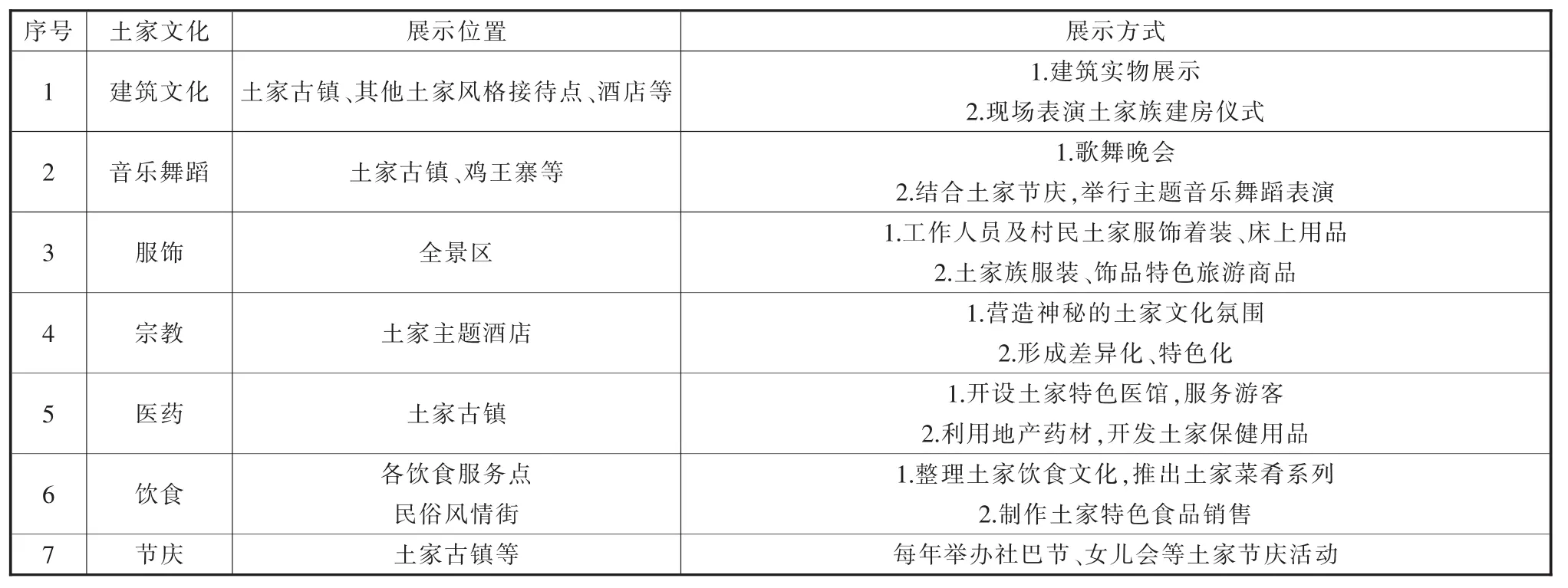

表1 土家族文化展示一览表

3.2.4 民歌——世代传唱的精灵

巴山大峡谷的土家族唱民歌是一种自发的民间活动,具有全民性特征。是一种无论男女、老少、尊卑、长幼,都积极参与的民歌演唱活动。演唱的形式多样,婚丧嫁娶、民间劳作都有民歌参与。其中“薅草锣鼓、摆手歌、哭嫁歌”等都具有强烈的民族色彩。薅草锣鼓是土家人在地里的庄稼除草的季节,聚集众人集体劳作,请两名民歌手一边击鼓敲锣一边演唱,给大家加油鼓劲的民歌形式。薅草锣鼓的锣鼓声节奏鲜明,深沉浑厚,歌词生动形象,通俗易懂,朗朗上口。薅草锣鼓经国务院批准列为第二批国家级非物质文化遗产名录,其唱腔古老悠扬,现在会的人寥寥可数,亟待传承和发扬(见表 1)。

3.3 以民族生态学为依托的景观节点规划

前文谈到巴山大峡谷景区诸多土家文化,作为设计者,应该着眼于让自然环境、民族文化与景区开发和谐并存并走上可持续发展的道路。应该怎么做,我们可总结出以下具有民族特色的景观节点设计思路。

3.3.1 传统与乡土建筑——旅客的留驻

巴山大峡谷景区植被繁茂、林相丰富,原始森林达3万余亩,四季景观旖旎多姿,具有非常理想的消夏避暑型气候和理想的生态环境。这样的气候应该能吸引大量的游客在此度假,而实际却是景区留不住客人,景区发展滞后。我们可根据这种情况进行景区住宿的开发与设计,在保护传统建筑形式与提供良好的居住体验上探索新的道路。巴山大峡谷地区的土家族,传统建筑是以吊脚楼形式为主的民居。吊脚楼是干栏式建筑的一种,不受地势所限,特别适用于山地地形,有通风、防潮、安全、卫生等特点,而其外观及居住体验能使外地游客感到新奇,例如向家老房子、鸡唱坪土家山寨、羊牯洞吊脚楼等都能提供这样的旅游资源。在景区可规划出一块区域进行土家山寨风情民居吊脚楼酒店的设计,既保留原汁原味的土家风情,又能提供方便卫生的室内设施,相信会吸引不少旅客的停留。

3.3.2 特色街巷——民俗的观光

巴山大峡谷景区缺乏游览与观光的人文景观节点,对此我们可进行民族风情街的打造,选择相对平坦的地势,同样沿袭传统的木砖瓦屋、木架板壁屋等建筑形式进行街区设计。在这里可以提供地道的就餐环境,品尝土家美食,例如土家八大碗、野生蕨苔、岩胡豆等;购买当地特产,例如腊肉、药材、蜂蜜等,从而提高景区消费水平。在此区域还可设置民俗大舞台,定时定点地进行表演和活动,比如将薅草锣鼓、哭嫁、民间传说、唢呐、打钱棍等民间风俗歌舞搬上舞台,让游客体验并参与这种粗犷且本真的土家文化,这对土家民风民俗的保护和传承也大有裨益。

3.3.3 特色交通建筑——土家人的出行体验

巴山大峡谷景区地处深山,距离宣汉县城120km,从县城到景区前河海拔高差达200余米,20世纪90年代才有公路通行,驱车也要2、3个小时。此前的若干年中,土家人的出行则充满了艰辛、勇气和毅力。纪录片 “深山船家”详细记录下土家人从水路运载物资进山,100余里水路,全靠纤夫拉索,逆水行舟,数九寒天令人叹服。如今,在景区很多地方也留下众多的水码头、古栈道、滑索、铁索桥等遗迹,可以对这些遗迹进行修复、加固,在安全的前提下开发成游客可参与的项目,如云中索桥、溶洞探险、跳伞、攀岩、徒步、漂流等娱乐项目,形成“惊奇险”的土家特色景观节点。

3.3.4 土家文化旅游纪念品的开发

巴山大峡谷土家族有技艺相传的手工艺品和工艺品,例如服装、饰品、刺绣、竹编等,将传统手工艺产业化也是发展景区经济和传承民族文化的重要途径。此外,我们还可以提取土家传统文化中的图腾、纹样、神话形象等设计出实用的生活用品。旅游纪念品务必以原生态为基调,做工精致,便于使用和收藏。

3.4 主旨

对巴山大峡谷旅游发展条件和客源市场进行深入调研分析,以景区产品转型、升级和完善旅游功能体系为主要规划方向,围绕完善和提升景区旅游产品,加强开发旅游休闲度假产品。结合景区实际情况,突出巴山大峡谷景区奇特地质与生态景观,优越度假气候和土家民族文化特色。在民族生态学的基础上,尊重地域文化,寻求巴山大峡谷景区规划的可行性道路。

4 辩证:民族生态性与景区规划

一个景区开发的成功与否,无疑是通过旅客流量、经济效益等进行衡量,大量旅客的进入势必会对当地的自然环境和人文环境产生一定的影响,漠视民族生态,外地文化的长久浸染,会使之弱化甚至消失。所以,如何让自然环境、民族文化和景区规划和谐共存并持续发展则是巴山大峡谷景区规划的重点。其中,民族生态性的研究和融入则是巴山大峡谷景区的生命之源,若不依托于此,则很难做出特色,回归并传承民族文化是少数民族地区景区开发赖以生存和发展的根本。湖北省的恩施、湖南省湘西土家族民俗文化主题旅游项目开展得热火朝天,吸引大量游客,取得了良好的社会效益和经济效益,这也是尊重民族生态、保护民族生态的结果。