跨学科视角下综合实践活动的创新价值研究

邬冰,张梦路

(1.辽东学院师范学院,丹东辽宁 118001;2.平安人寿青岛分公司,山东青岛 266000)

随着全球化和大科学的发展,现代科学呈现出综合性、应用性和交叉性等特点,社会上的重大问题越来越需要多学科、多领域的专家合作协同完成。因此,培养跨学科人才也就成为学校教育的一种发展趋势。“跨学科”是指打破学科间的界线,开展两门或两门以上学科的教学科研活动。美国大学在20世纪70年代开始实施跨学科计划;英国提出高等教育要从重视专业人才培养转向综合教育和跨学科培养,牛津大学现有课程1/3都由两种以上科目结合而成;日本大学采用国立大学“联合办学”和“高校改革课程设置”等方式促进跨学科教研;法国大学更注重培养科学视野广阔、应变能力和创新能力强的多面性人才[1]。我国跨学科研究起步较晚,初期以复合型人才培养目标为起点,依托国家基础性研究项目,在高校一些专业和院系中展开;2015年以来,国家制定相关政策,提出“建立跨院系、跨学科、跨专业交叉培养创新创业人才的新机制,促进人才培养由学科专业单一型向多学科融合型转变”。由此可见,跨学科已经成为国内外高等院校教育教学、人才培养、课程建设以及社会发展等方面探讨和延伸问题。然而在基础教育阶段,跨学科教育在综合实践活动课程之中仍具有创新价值。

1 跨学科教育的理论基础

1.1 建构主义学习理论

建构主义认为,学习是建构内在心理表征的过程,学习者不是把现有知识从外界搬到自己的记忆中,而是在已有经验的基础上通过与外界的互动关系获取知识并建构知识体系。学习包含着两种建构的过程:一种是对新信息的意义建构,一种是对原有经验的改造重组。建构主义理论强调,学习者在学习过程中并不是发展指导未来活动的图式或命题网络,他们对概念的理解有着丰富的经验背景,当情景环境发生转变时,也能够灵活地建构起用于指导活动的图式。

1.2 综合课程理论

课程综合化是时代的要求,综合课程(integrated curriculum)是分科课程的改进形态[2]。综合课程是指有意识地运用两种或两种以上学科的知识观和方法论去考察和探究一个中心主题或问题。依据综合的范围可以分为相关课程、融合课程、广域课程、核心课程和活动课程;依据课程综合程度,可以划分为科际课程、跨学科课程、综合课程、主题课程等,这些课程建构了一个课程综合程度的连续体[3]。

2 综合实践活动的跨学科特征

综合实践活动是一门走出课本、走出教室、走出传统知识教学体系的课程。作为独立的、崭新的课程,其跨学科性特征明显,旨在让学生“学会生活、学会交际、学会学习、学会做人”。

2.1 跨学科的探究目标

学生与自然目标。依托综合实践活动课程的学习,使学生走近自然,亲近自然,热爱自然,并不断形成保护自然环境、关爱生态环境的绿色意识和能力。

学生与社会目标。依托综合实践活动,使学生学会考察社会环境、关注社会问题,自觉遵守社会行为准则,具有良好的社会交往和沟通能力,养成服务社会的意识,树立勇于担当社会责任的精神。

学生与自我目标。依托综合实践活动学习,使学生掌握最基本的生活技能,养成良好的生活习惯和勤奋向上的生活态度。同时,在综合实践活动中激发学生的好奇心和求知欲,形成自主探究、自觉思考、善于发现、热爱生命的实践能力。

2.2 跨学科的实施领域

综合实践活动课程的内容超越了传统的学科逻辑体系,具有较强的开放性、交叉性和跨学科性。其实施领域即包括我国教育部规划的指定范畴,即研究性学习、社区服务与社会实践、劳动与技术教育、信息技术教育,也包括一些非指定的领域。

2.2.1 指定性学习领域

研究性学习。《基础教育课程改革纲要(试行)》对研究性学习做了明确规定:研究性学习是指学生基于自身的兴趣和爱好,在教师的引导下,从自然、社会和自己的生活中选择和确定所需要的课题,主动地获取信息和数据、运用已有知识和积累的知识、解决实际问题的学习探究活动。研究性学习强调学生的实践过程,强调活动中的探究和创新意识,注重运用科学有效的方法,实现综合运用知识的能力。研究性学习活动,能够让学生建构一种自主的、合作的、探究的学习方式。社区服务和社会实践。指学生在教师指导下,走出教室,走近身边的社会环境,直接进入真实的社会生活领域,体验生活,参与劳动,在力所能及的服务性和公益性活动中进行实践操作,获取直接经验,增强社会责任感、社会荣誉感、社会使命感为主旨的学习活动。社会服务与社会实践的活动形式多种多样,常见的有社会参观活动、社会观察活动、社会走访活动、社会调查活动、社会服务活动、社会角色体验活动、社会宣传活动和社会探究活动。

劳动与技术教育。是以学生获得积极的劳动体验、形成良好的技术素养为主要目标,以操作性实践学习为主要特征的学习领域。劳动与技术教育强调学生在人与物、人与人的实际操作中,养成动手动脑能力,培养热爱劳动和技术的品德。

信息与技术教育。是帮助学生适应现代信息社会,建立应该具有的信息素养,形成能够利用信息技术的能力,在大数据的信息中具有思辨能力,形成积极、向上、健康、正能量的信息伦理。

2.2.2 非指定性学习领域

综合实践活动具有指定领域的同时,也具有大量的非指定领域,如:班会、团会、大队会、学校传统活动(科技节、运动会、艺术节、读书节、故事会、经典诗文诵读)、春(秋)游、学生心理健康活动等等。

非指定领域实施与指定领域是综合实践活动的两个方面,互为补充,构成了充实、丰富、多彩的基础教育阶段的活动课程。

2.3 跨学科的内容类别

2.3.1 主题(课题)探究类

主题探究类内容强调学生自主选择一些问题,以问题为中心,按照科学研究最基本的方法与步骤,开展研究性学习活动;课题研究类强调学生通过对有关问题的研究,提出解决问题的方案与策略。这种跨学科的内容旨在让学生从自然和社会的探究中,学会思考人与自然、人与社会的和谐统一。

2.3.2 社会实践类

社会实践类内容强调,学生作为社会成员参与到整个社会的政治、经济、文化生活之中,通过交通服务、环保服务、社区服务等社会服务以及社会考察和社会公益等活动,逐渐培养他们成为社会发展中有爱心、有能力、有热情的成员。

2.3.3 生活学习类

生活学习一直是综合实践活动基本领域之一,从幼儿园到高中的学习生活课程内容繁多,主要依托生活技能的训练活动和生活科技创造活动,让学生走进生活,成为自食其力的人。

3 综合实践活动的跨学科创新价值

综合实践活动是基础教育阶段学科跨度最大的课程,包含了从自然、社会、人文到技术的所有科学领域。虽然它是一个人在基础教育阶段的一种活动课,不具有专业技能性,但是可以挖掘学生的内在禀赋,可以让学生在成长中获得智慧、产生兴趣。综合实践活动的跨学科创新价值在于培养复合型人才、融合多元学科、设计综合课程、走进真实生活等等。

3.1 培养了复合型人才

综合实践活动的跨学科特征有助于人才培养的多元知识体系的建构。通过不同学科的知识相互融合、相互渗透、相互作用,有利于培养学生具有多学科的知识背景,克服原有知识结构的单一和固定,促进学生从宏观整体、综合全局的视角解读问题,增强个体环境变化的适应能力、实践能力、创新能力,以及增强在激烈竞争中求生存和发展的能力[4]。

3.2 融合了多元化学科

综合实践活动融合了多元学科知识,实现了个人、社会、自然的内在整合,以及科学、艺术、道德的内在整合,立足于人的整体性,立足于每一个学生的健康和全面发展。这种多元学科的融合是实现知识和价值的重构[5]。综合实践活动使学生在实践中探究、考察、实验、想象、创作等等,课程的包容与开放又在活动中发展了学生的实践能力和创新能力。

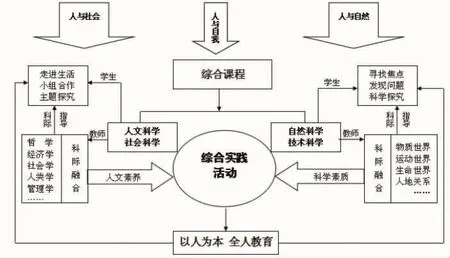

3.3 设计了综合型课程

综合实践活动改变了旧有的课程观的价值取向,突破了知识的系统性和标准性价值观,以学生发展为核心,强调发展本位,认为课程是儿童以经验为基础的理解、体验、探究、反思和创造性实践而建构的活动,学生是课程的主体,教师和学生是课程的创生者,课程应该是开发的和舒展的。设计这种综合型课程,主要依托人与自然、人与社会、人与自我的主线,探究以人文本,全人发展理念(见图1)。

图1 综合实践活动的综合型课程

3.4 走进了真实生活

综合实践活动逃离课本,以开展丰富多彩的活动,实现生活化的教育基本职能。综合实践活动让学生走进生活、走进社会、走进文化、认识自我,让学生在活动中锻炼适应生活的能力,在调查中增强社会责任感和使命感,在设计中增强集体观念和组织能力,在活动中渗透和体验传统文化[6],等等。综合实践活动是一种生活情境,把现实生活与课程融为一体,把课程与教育本真融为一体,把教育智慧和学生成长融为一体。