血管性认知障碍脑CT灌注成像脑血流特点

目的 通过脑CT灌注成像(CTP)评估脑血流灌注情况,探讨脑血流灌注与血管性认知障碍(VCI)的相关性。

方法 收集2016年12月至2017年5月于中国医科大学附属第四医院神经内科住院治疗且进行脑CTP检查的缺血性脑卒中患者103例,行简易精神状态检查(MMSE)评价和画钟测试(CDT),按认知功能受损的程度分为认知功能正常组(对照组,n=43)、非痴呆性血管性认知障碍(VCIND)组(n=48)和血管性痴呆(VD)组(n=12)。分析各组CTP不同大脑部位感兴趣区的脑血流灌注特点。

结果 三组糖尿病发生率有显著性差异(χ2=7.556,P=0.023),VCIND组和VD组发生率高于对照组。年龄和糖尿病病史是VCI发生的独立危险因素(OR>1,P<0.05)。三组间相比,额叶、颞叶、顶叶的局部脑血容量(CBV)有显著性差异(F>3.216,P<0.05);VD组额叶、颞叶、顶叶的CBV低于对照组(P<0.05),且VD组额叶、颞叶CBV低于VCIND组(P<0.05)。三组左侧的颞叶、顶叶和半卵圆中心的平均通过时间(MTT)和达峰时间(TTP)以及左侧枕叶的TTP有显著性差异(F>3.116,P<0.05);VD组高于对照组和VCIND组(P<0.05)。三组在局部脑血流量(CBF)及右侧脑叶的MTT和TTP方面无显著性差异(P>0.05)。额叶、顶叶及右侧颞叶的CBV与MMSE评分呈正相关(r>0.203,P<0.05)。顶叶和左侧额叶的CBV与CDT评分呈正相关(r>0.214,P<0.05)。

结论 不同程度VCI均存在脑血流灌注降低,以额叶、颞叶、顶叶降低明显,且血流灌注随着认知障碍程度的进展而进一步降低,左侧半球受损早于右侧。脑CTP可为VCI的早期识别提供影像学依据。

血管性认知障碍(vascular cognitive impairment,VCI)是一组因脑血管病和脑血管危险因素引起的综合征,涵盖VCI从轻到重的整个发病过程[1]。其中脑血管危险因素包括高血压、高血脂、糖尿病和冠心病等。脑血管病既包括脑内血管本身的疾病,也包括心脏病变与颅外大血管病变间接引起的脑血管灌注异常[2]。VCI包括血管性痴呆(vascular dementia,VD)和非痴呆性血管认知障碍(vascular cognitive impairment-no dementia,VCIND)[3]。近年来,随着脑卒中发病率的增加,高达2/3的脑卒中患者有认知障碍,其中1/3可进展为痴呆[4]。VCIND被认为可能是VD的前驱阶段[5],早期识别并进行干预,可避免认知障碍进展到痴呆阶段。

VCI的发生与潜在的血管疾病有关[6],脑血流降低被认为在发病中起主要作用[7]。经过近几年神经影像学的飞速发展,神经功能影像学在认知功能领域的应用越来越重要。正电子发射计算机断层显像(position emission computed tomography,PET)、单光子发射计算机断层核素显像(single photon emission computed tomography,SPECT)、灌注加权磁共振成像(perfusion-weighted imaging,PWI)和计算机断层灌注成像(computed tomography perfusion,CTP)等为组织代谢和血流动力学变化提供了参考价值。CTP作为一种研究血流动力学的简单易行的方法,已被广泛应用于缺血性脑卒中的检测和低灌注程度的评估[8]。

本研究采用CTP检测脑血管储备功能和局部脑血流灌注情况,并结合认知功能状态,分析认知功能障碍与脑组织灌注减少的相关性,为临床早期识别VCI提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2016年12月至2017年5月于中国医科大学附属第四医院神经内科住院治疗且行脑CTP检查的缺血性脑卒中患者103例,其中男性69例,女性34例,平均年龄(63.75±7.93)岁。

诊断标准:①缺血性脑卒中符合全国第四次脑血管病学术会议通过的诊断标准[9],行脑部CT或MRI证实;②VCI符合2014年国际血管性行为与认知障碍学会的诊断标准[10]。

纳入标准:①年龄45~79岁;②患者意识清楚,配合检查;③能够独立完成神经功能检查;④患者知情同意。

排除标准:①严重视、听障碍及失语;②并发中枢神经系统疾病或其他类型痴呆;③抑郁等精神障碍及酒精中毒性精神疾病;④甲状腺功能减退症;⑤酒/药物依赖史;⑥急性缺血性脑卒中(发病<1周);⑦各类疾病所致的意识不清或昏迷。

本研究经中国医科大学附属第四医院医学伦理学委员会批准。

联合采用[11]简易精神状态检查(Mini-Mental State Examination,MMSE)[12]和画钟测试(Clock Drawing Test,CDT)[13]对所有患者进行认知评定。均由同一名神经内科医生完成。

本研究划分认知障碍的分界值:①对照组,MMSE评分≥27分,CDT=4分;②VCIND组,MMSE评分<27分,但未达痴呆(文盲>17分,小学文化>20分,中学及以上文化>24分),CDT 2<~<4分;③VD组,MMSE评分下降达痴呆者[14](文盲≤17分,小学文化≤20分,中学及以上文化≤24分),CDT≤2分,并使用Hachinski缺血量表鉴别排除非缺血性痴呆[15]。

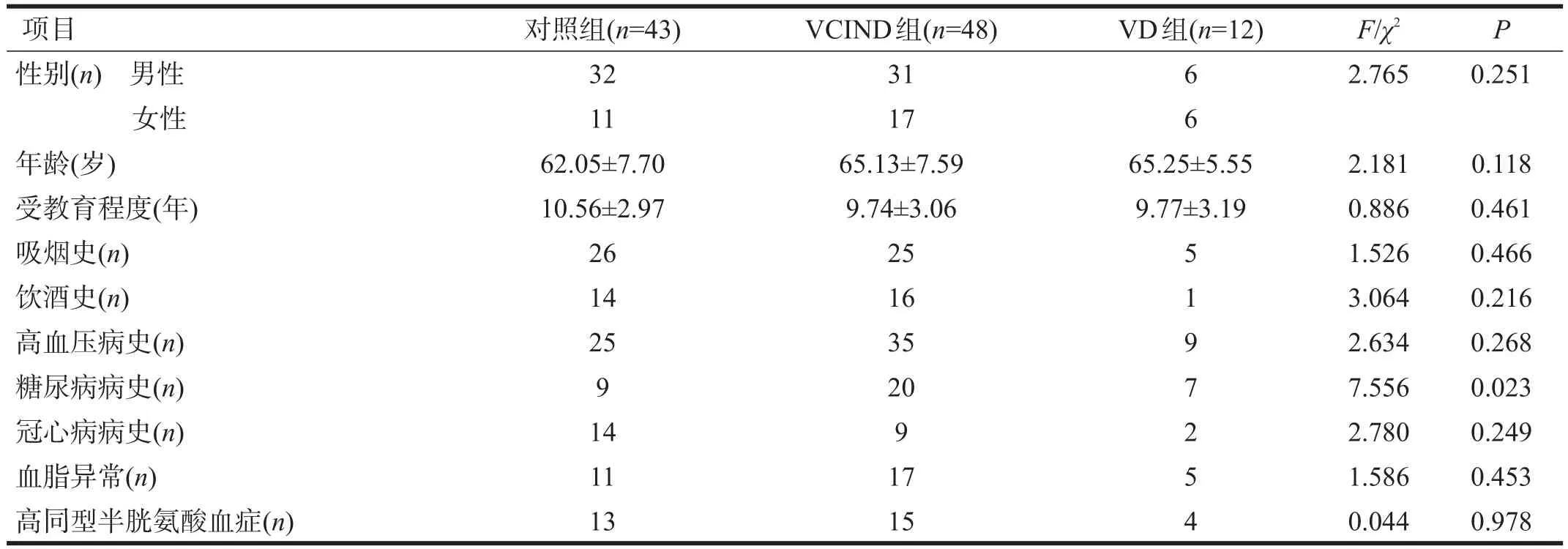

根据认知评定结果,无认知障碍者43例(对照组),VCIND组48例,VD组12例。三组基线资料比较,除糖尿病病史外,其他各项相比均无显著性差异(P>0.05)。见表1。

1.2 检查方法

所有受试者进行肝肾功能检查以及脑部CT、MRI和CTP等。

静脉注射对比剂,采用Philips 256层CT行全脑灌注扫描,得到灌注图像,导入perfusion软件进行分析。首先调整中线位置,使左右大脑半球对称,然后选择大脑中动脉作为动脉标准,上矢状窦作为静脉标准。选取双侧额叶、颞叶、顶叶、枕叶、丘脑、半卵圆中心为感兴趣区(region of interest,ROI),取灌注图像中标准层或包含ROI最完整的层面进行测量。手工勾画ROI,同时用镜像的方法分别测量两侧相应区域,经软件计算局部脑血容量(cerebral blood volume,CBV)、局部脑血流量(cerebral blood flow,CBF)、平均通过时间(mean transit time,MTT)和达峰时间(time to peak,TTP)。检查由影像科专业人员完成。

1.3 统计学分析

应用统计软件SPSS 19.0进行统计分析。计数资料采用频数表示,采用χ2检验。计量资料采用(xˉ±s)表示,采用单因素方差分析。相关性分析采用Spearman相关分析,多重危险因素相关分析采用Logistic回归分析。显著性水平α=0.05。

2 结果

所有患者均完成检查。

2.1 认知障碍的影响因素

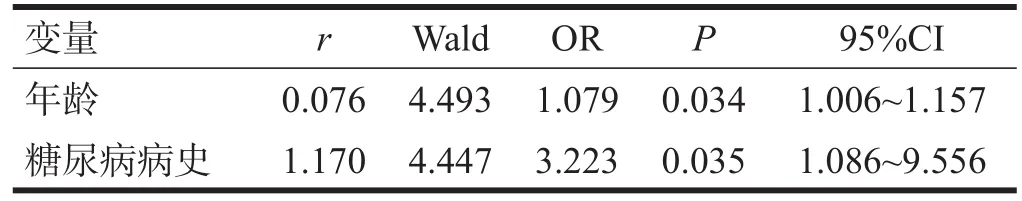

Logistic回归结果显示,只有年龄和糖尿病病史是卒中后认知障碍的独立危险因素(P<0.05)。见表2。

2.2 各ROI分析

2.2.1 额叶

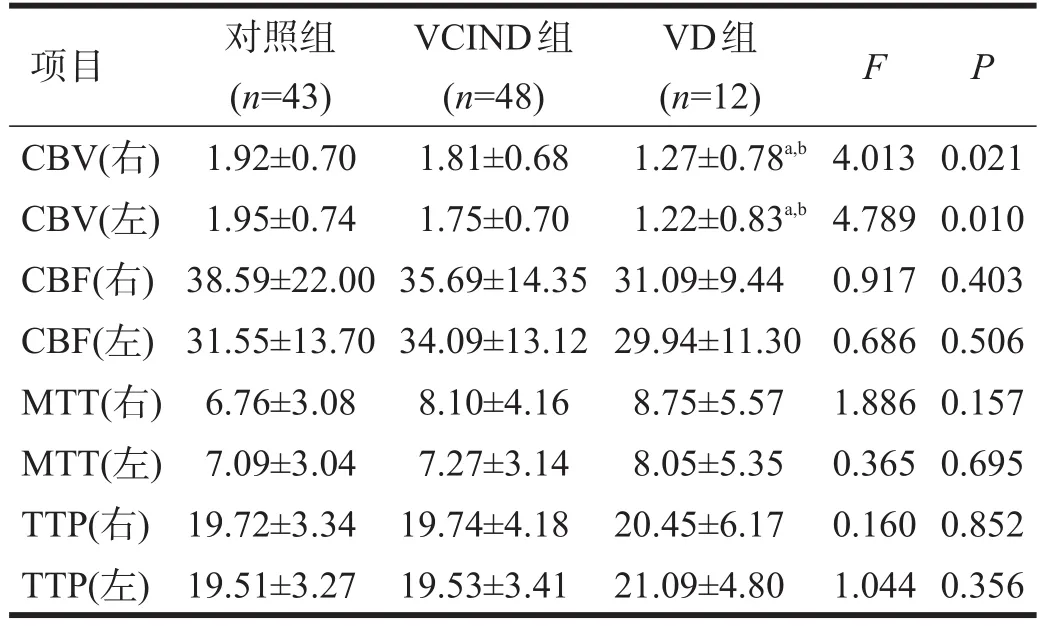

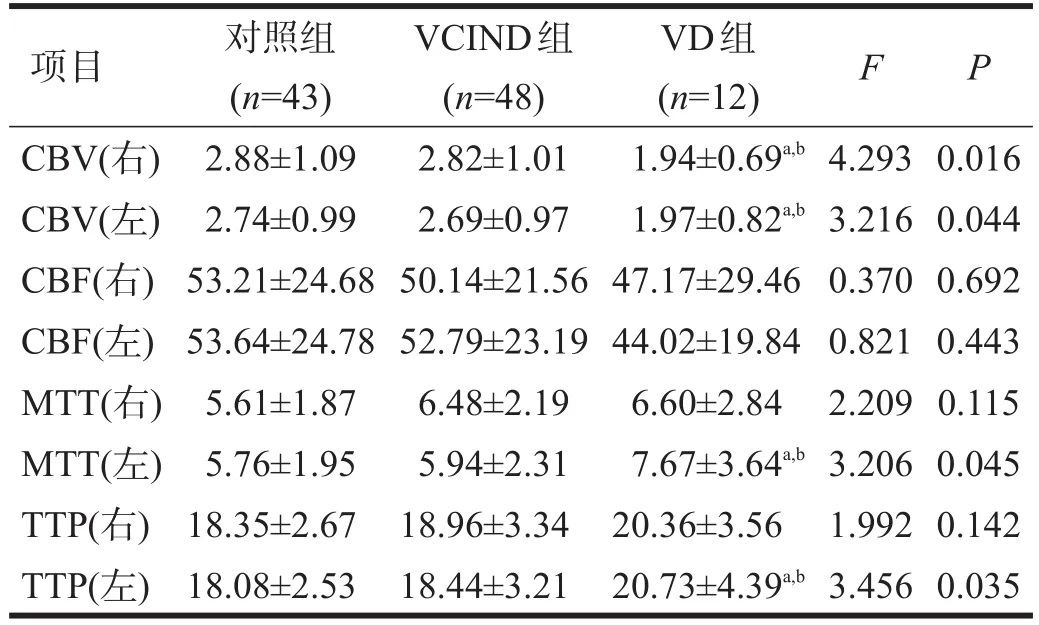

三组间额叶的CBV有显著性差异(P<0.05),且VD组低于对照组和VCIND组(P<0.05)。三组间CBF、MTT和TTP无显著性差异(P>0.05)。见表3。

2.2.2 颞叶

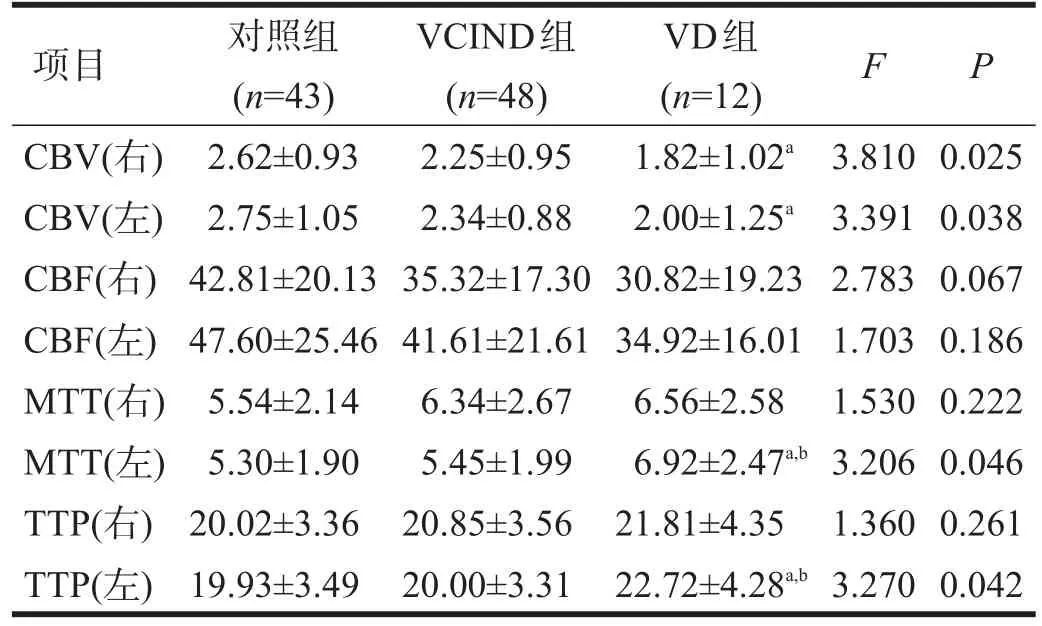

三组间颞叶的CBV以及左侧颞叶的MTT和TTP有显著性差异(P<0.05),且VD组CBV低于对照组和VCIND组,左侧MTT和TTP高于对照组和VCIND组(P<0.05)。三组间CBF以及右侧MTT和TTP无显著性差异(P>0.05)。见表4。

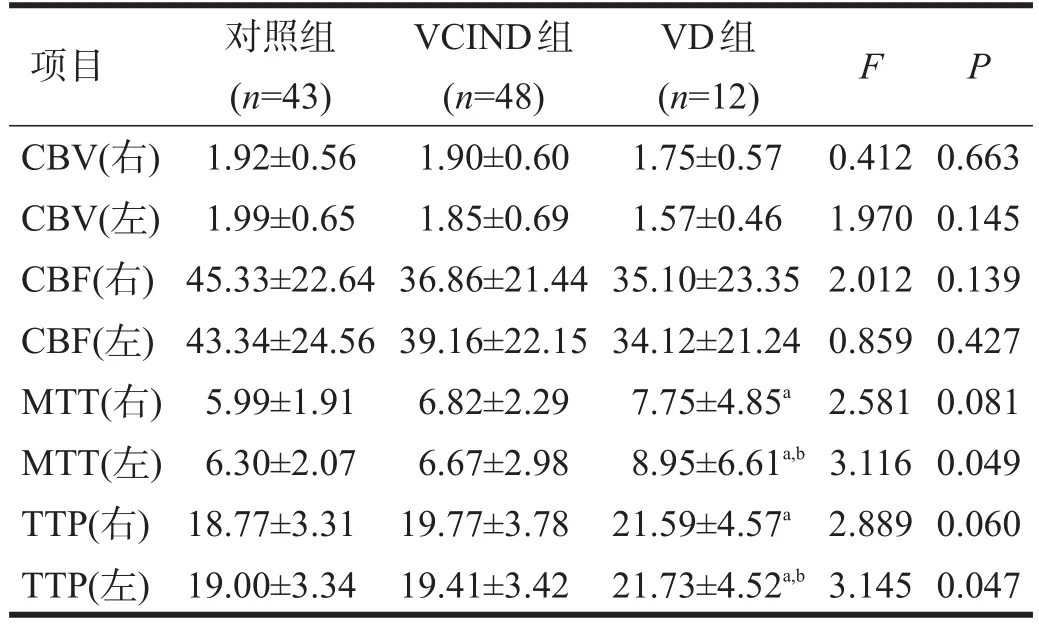

2.2.3 顶叶

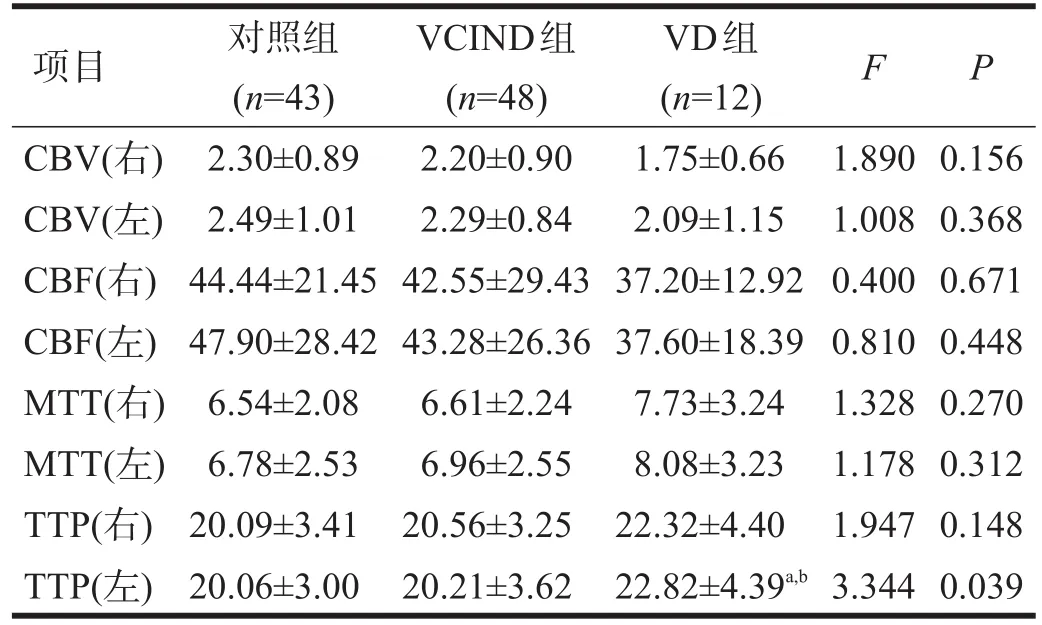

三组间顶叶的CBV以及左侧顶叶的MTT和TTP有显著性差异(P<0.05),且VD组CBV低于对照组(P<0.05),VD组左侧MTT和TTP高于对照组和VCIND组(P<0.05)。三组间CBF及右侧MTT和TTP无显著性差异(P>0.05)。见表5。

表1 三组间一般资料比较

2.2.4 枕叶

三组间左侧枕叶TTP有显著性差异(P<0.05),且VD组高于对照组和VCIND组(P<0.05)。三组间CBV、CBF、MTT和右侧TTP无显著性差异(P>0.05)。见表6。

2.2.5 丘脑

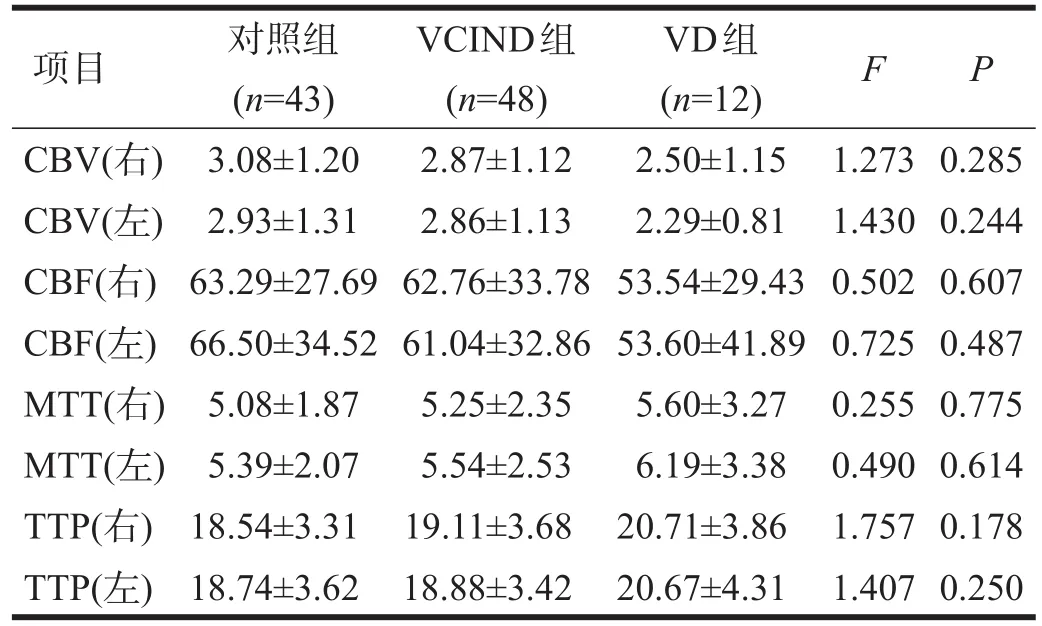

三组间丘脑的CBF、CBV、MTT和TTP均无显著性差异(P>0.05)。见表7。

2.2.6 半卵圆中心

三组间左侧半卵圆中心的MTT和TTP有显著性差异(P<0.05),且VD组高于对照组和VCIND组(P<0.05)。三组间CBV、CBF以及右侧MTT和TTP无显著性差异(P>0.05)。VD组右侧MTT和TTP高于对照组(P<0.05)。见表8。

表2 VCI的相关因素多因素分析

表3 三组额叶CBV、CBF、MTT和TTP比较

表4 三组颞叶CBV、CBF、MTT和TTP比较

表5 三组顶叶CBV、CBF、MTT和TTP比较

表6 三组枕叶CBV、CBF、MTT和TTP比较

表7 三组丘脑CBV、CBF、MTT和TTP比较

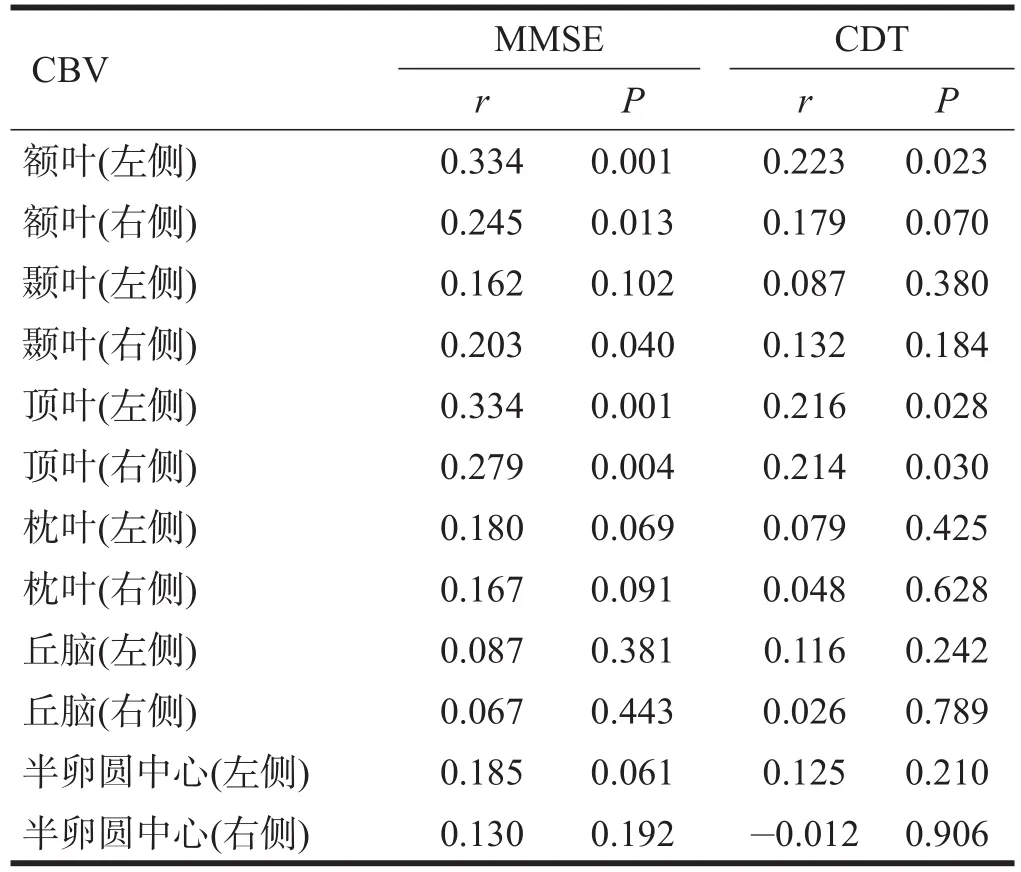

2.3 CBV与MMSE评分和CDT评分的相关性

在额叶、顶叶和右侧颞叶,CBV与MMSE评分呈正相关(P<0.05);在顶叶和左侧额叶,CBV与CDT评分呈正相关(P<0.05)。见表9。

表8 三组半卵圆中心CBV、CBF、MTT和TTP比较

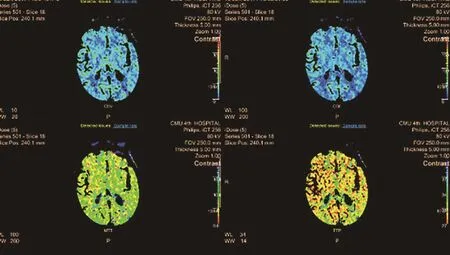

2.4 CTP典型影像

对照组1例患者(王某),73岁,男性,小学教育程度。脑CTP显示,双侧CBV、CBF、MTT和TTP未见明显异常。见图1。

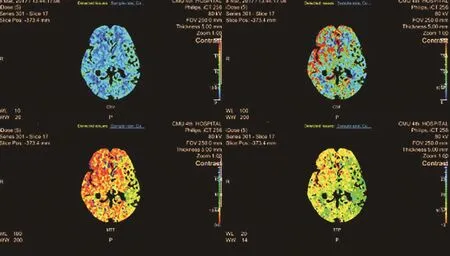

VCIND组1例患者(张某),61岁,女性,初中教育程度。脑CTP显示,左侧脑叶CBV和CBF下降,左侧脑叶MTT和TTP延长。见图2。

VD组1例患者(张某),64岁,女性,初中教育程度。脑CTP显示,左侧脑叶CBV和CBF下降,左侧脑叶MTT和TTP延长。见图3。

表9 各脑区局部CBV与MMSE评分和CDT评分的相关性

图1 对照组1例患者的脑CTP

图2 VCIND组1例患者的脑CTP

图3 VD组1例患者的脑CTP

3 讨论

脑血管疾病导致的认知功能障碍是老年痴呆的第二大病因。对于发展中国家而言,老年痴呆症的社会负担将在今后10年内持续增加[16-17]。

VCI与临床卒中或亚临床血管损伤有关,至少有一个认知领域受损[18],其发病机制可能是脑损伤后直接或间接作用(减少脑灌注,引起氧化应激、神经退化、炎症、葡萄糖代谢减少、白质异常、血管密度降低)导致认知功能区受损[19]。近年来,随着对VCI发病机制研究的加深,VCIND概念的提出,以及多项研究均不同程度提示VCIND转化为VD的高危险性[20-21],说明早期识别和干预VCI的重要性。

1983年Axel首次利用动态CT扫描技术和对比剂团注射法获得脑的CBF和CBV定量数值。随着影像技术的发展,CTP已被广泛应用于脑卒中患者血管储备功能的临床评价[22]。CTP检查可提供局部CBV、局部CBF、MTT和TTP四个重要参数,评估脑组织的血流灌注和代偿情况。

目前研究发现,VCI患者脑组织中有单一或多发局灶性代谢降低和血流灌注减少[23]。本研究发现,VD组和VCIND组在额叶、颞叶、顶叶的局部CBV低于对照组;额叶、左侧颞叶、顶叶的低灌注与MMSE评分呈正相关。说明在VCI患者中,不同程度的认知障碍均存在脑血流灌注不足。

VD组与VCIND组额叶、颞叶的局部CBV有显著性差异,提示随着认知障碍程度的进展,局部脑血容量亦随之降低。而其他无显著性差异的结果提示,VCI患者脑缺血早期存在脑血管代偿效应。

VD组和VCIND组在左侧颞叶、左侧顶叶和半卵圆中心的MTT和TTP高于对照组,说明随着认知障碍程度加重,对比剂通过时间延长,可在脑血流降低以前发现局部缺血的改变。该结果还提示,左侧半球损伤可能早于右侧,考虑与优势半球(左侧)的逻辑思维、分析综合和计算能力下降有关。

国内一项研究[24]就轻度VCI患者和VD患者的SPECT脑血流变化分析发现,两组与对照组相比,额叶、颞叶、顶叶和基底节区局部脑血流灌注减少,以额颞叶减少为显著。本研究中VD组和VCIND组与对照组比较,各脑区的CBF值均有低于对照组的趋势,考虑CBF主要指单位时间内流经一定体积脑组织血管结构内血流量,易受患者血管大小及毛细血管开放数量的影响[25]。

另有研究表明,脑白质病变(white matter lesions,WML)与认知功能相关,是引发痴呆的原因之一[26]。WML在老年人中很常见,在缺血性脑卒中患者中占44%[27]。WML是一种脑小血管病变,是由于大脑慢性缺血或低灌注引起白质脱髓鞘和轴突丢失的一种病理改变[28]。从解剖学上看,半卵圆中心为脑白质区,本研究结果显示,不同程度的VCI患者在半卵圆中心的局部CBV、CBF均下降趋势。

本研究结果与既往SPECT脑血流灌注研究结果相符,故CTP作为一种评价血流动力学的检查方法,可为VCI的早期干预提供影像学依据。

VCI早期识别的重要意义在于预防,故对其影响因素的研究并予早期干预是至关重要的。本研究发现,VCIND组与VD组的糖尿病发生率均高于对照组,以此推断缺血性脑卒中合并上述危险因素的患者发生认知损伤的危险性增加,与多数相关研究结果一致[29-30]。本研究亦发现,年龄和糖尿病病史是卒中后认知障碍的独立危险因素。

本研究在受教育程度、高血压、血脂异常、同型半胱氨酸、冠心病、吸烟史、饮酒史等脑血管疾病危险因素对比结果显示无显著性差异,有待扩大样本量进一步研究。

VCI的影响因素包括可干预的和不可干预的,应尽早识别可干预影响因素并予有效干预,以延缓或防止认知障碍进展到痴呆阶段。由此提示我们对脑血管疾病危险因素及早控制的重要意义。

综上所述,不同程度的VCI患者均存在脑血流灌注降低,左侧半球损伤可能早于右侧。目前有研究发现[31],卒中后患者易出现认知功能受损,故VCI的预防主要包括脑血管疾病危险因素的控制及其对症处理。

本研究局限于本院收集的患者资料,同时研究样本量小、缺乏长期随访,可进一步扩大样本量并对卒中患者的认知功能进行动态随访,结合脑CTP早期发现血流异常,为临床早期诊断VCI并进行有效干预提供可靠依据。