如星火般陨落的天才

于淼

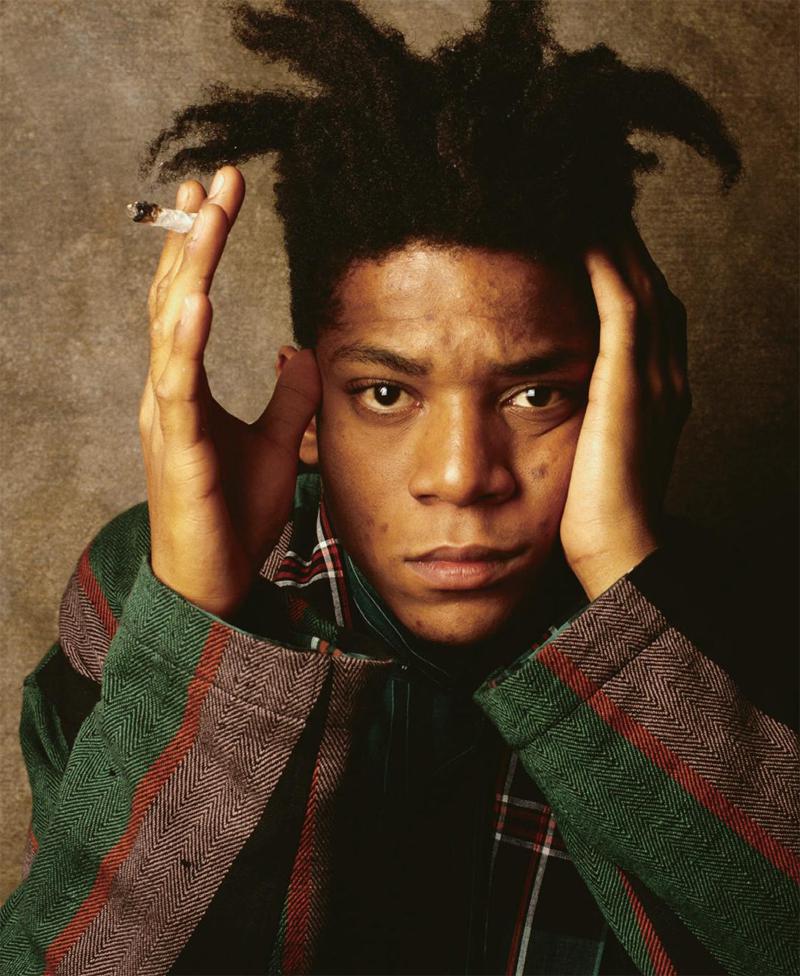

他像一阵风暴一样席卷了20世纪80年代的艺术世界,然而又像烟火那样短暂,在仅仅27岁的时候就离开了这个世界。

麦当娜的前男友、安迪·沃霍尔的高徒、史上最具才华的涂鸦天才、时尚缔造者……单就一个头衔,已经让人羡慕嫉妒恨了,他一个人却拥有了如此之多。他是平民天才,一夜爆红的明星,在他之后年轻的一代无不憧憬他的成功,深信有才能就一定能被认可。这或许是他对艺术领域最没有争议的贡献了。作为80年代最重要的艺术家之一,巴斯奎特如旋风一般席卷了艺术界。然而又像烟火那样短暂,在仅仅27岁的时候就离开了这个世界。他那具有爆炸性的新艺术——反传统与污秽的艺术,惊醒了沉睡中的在美国占主导地位的白人艺术。

1996年,在让·米歇尔·巴斯奎特因药物过量而去世的第八年,朱利安·施纳贝尔(Julian schnabel)以这位二十世纪最神秘的天才艺术家为题,拍摄了传记电影《巴斯奎特》。影片开头,少年巴斯奎特戴着亮闪闪的王冠去看毕加索的《格尔尼卡》(1937),这个场景为整部影片设定了叙述基调:一个心怀伟大梦想的圈外人自学成才,借助市场繁荣的东风成为艺术界闪亮的明星,却又被其吞没。其中施纳贝尔用一句话总结了巴斯奎特的一生:他因艺术而成名,因成名而声名大噪,因声名大噪而成众矢之的。不过,恐怕施纳贝尔也不会想到,进入21世纪后,巴斯奎特热度越来越高。印有他涂鸦的T恤在纽约成为抢手货,经纪商和收藏家们也对他表现出像当年他们对安迪·沃霍尔那样的兴趣。这几年,从纽约到伦敦,从博物馆、大拍卖公司到顶级画廊,都加入到制造又一个艺术市场超级明星的工程中。

史上最有才華的涂鸦天才

让·米歇尔·巴斯奎特出生于纽约,父亲具有海地血统,母亲具有波多黎各血统。巴斯奎特从小就表现出极高的绘画兴趣,他的父母特别是母亲给予了他足够的引导,经常带他去美术馆、博物馆。我们可以在他的画中发现很多大师的影子,例如Picasso、Willem De Kooning等。他四岁就能自学读写,十一岁就能流利说三国语言(法语、西班牙语、英语)。他是一个极为有天分的孩子,但是这些都远远比不上他的涂鸦才华。

巴斯奎特七八岁的时候经历过一场车祸,住院期间他的母亲给了他一本解剖学的书。巴斯奎特从中受益良多,我们也可以从他的画中找到很多骨骼关节、肌肉解剖图的元素,这些童年的经历都给他后来的创作埋下了种子。

虽然巴斯奎特的父亲是位外交家,家中衣食无忧,但这并没能阻止巴斯奎特的叛逆。15岁时巴斯奎特因为母亲病重与父亲不和第一次离家出走,但不久便被带回到家中。几年后他不务正业从高中辍学去了另一所不入流的高中,他的父亲便将他扫地出门,父子的裂痕开始变深。巴斯奎特和大多数天才一样,有野心,想出名,自信并且才华横溢。想要在父亲面前证明自己的才华。反正在那个年代的纽约,没有什么是你不能做的。也许就是在那时候,他有了涂鸦的欲望。从未受过专业教育的他完全依靠着天赋在城市的街头自由地乱涂乱画,放浪形骸的天性和充满表现力的颜色。

1980年,他决定做一个独立艺术家开始流落街头,靠售卖自制的T恤衫和明信片度日,偶尔也能在广场上捡捡钱。他睡在公园里或者新交的女朋友家中,幸运的是他的朋友们支持并鼓励他创作。他在很早就形成了一套自己的符号和文字,包含诗意的象征,哲学化的内涵和讽刺性的寓意,结合了海地、波多黎各、非洲和波普艺术的影响。每幅涂鸦旁使用了SAMO的神秘署名,并开始在现有的材料、建筑物、T恤和商业项目上作画。其实巴斯奎特成名的契机正在悄悄来临。他的名声通过SAMO涂鸦的积累早已传开,直到他第一次在电视节目上亮相(1979 TV Party)正式进入公众视野。

1980年6月,他的一沓纸本拼贴画参加了群展《TheTimes Square Show》并从百来人中脱颖而出;同年9月,他就得到AnninaNosei画廊的支持,并在次年5月举办了个展,所有画作在开展当晚售罄。1981年12月Ren e Ricard在杂志Artforum上发表了关于他的文章《The RadiantChild(发光的孩子)》。巴斯奎特的名气直冲云霄,自此开始了流星般的人生。

安迪·沃霍尔的高徒

如果说巴斯奎特是匹黑马,那么安迪·沃霍尔就是他的伯乐。当时以安迪·沃霍尔为首的波普艺术大获成功,这标志着普通民众,即无艺术背景人群对精英阶层把控的艺术圈的质疑和冲击。在这样的环境下巴斯奎特的绘画获得了非专业背景人士的认可,而他的成功并非偶然。众所周知,当时巴斯奎特为了生计出售各类用拼贴技法制作的明信片和T恤,安迪·沃霍尔颇为欣赏并购买了几张。其实故事还有后续,随后他们照了一张合照,安迪·沃霍尔邀请他一起进餐但巴斯奎特拒绝了,并返回了工作室。一小时后他扛着一幅画来到了餐厅,Andy见了后说:“我真的太嫉妒你了,你做作品比我还要快。”这段缘分成为美国当代艺术界标志性人物友谊与合作的开始。

1981年,安迪·沃霍尔邀请他参加了名为“纽约,新浪潮”的展览。1982年,这位天才街头流浪儿正式走进美国主流艺术圈。这一年他在纽约AnninaNoisei美术馆举办了他的第一次个展,当时美国艺术界极少有黑人的位置,22岁的巴斯奎特为黑人艺术家创造了一个奇迹。年少成名激励着巴斯奎特同时也在燃烧他。但他的成功似乎并不能复制。与各大美术馆中流行的极少主义、抽象表现主义不同,巴斯奎特绘画原生的街头血统似乎与其格格不入,即使个人展览获得了成功,但是因为他没有专业艺术背景,他的画作内容被认为是无意义且带有种族主义的。其实他只是纯粹用天赋画画,他以自己的绘画方式“翻译”了宗教、政治、名人、名画等许多元素,并且能完美地组合在一起。而评论家们只看到了他的肤色和街头背景。

作为来自海地的黑人移民,巴斯奎特的画中有很多讽刺当下美国社会问题的元素,上世纪80年代初期的美国种族主义从未停止,所以巴斯奎特画中讽刺黑人地位的元素占了很大一部分。而媒体在报道他时也通常会打上黑人艺术家的标记,说他被画廊“奴役”等等,这些与黑人身份相关的负面报道在他成名后愈演愈烈。但是后工业化的美国文化需要接受黑人的地位,巴斯奎特作为黑人文化的名人,他在画中黑人意象的头顶上加上了皇冠图案以讽刺这种不平等。他的朋友也说道:“Hebecomes king of negro”。他的黑人身份为他带来了关注度,也给他戴上了枷锁。

明星还是艺术家

巴斯奎特的名气扶摇直上,但他的父親从未真的认可他,成名后的他曾去父亲经常去的餐厅一同吃饭,想在父亲面前展示他的名气和成功。但他的父亲冷漠以对,甚至一句话都没有回应。父子二人就这样分桌和各自的朋友进餐尴尬收场。与父亲的不和促使他有了更大的野心,巴斯奎特越是不被认可他便越想证明自己。

巴斯奎特的成功充斥着冷战背景下美国主流文化对于本土文化自信的盲从。他是美国梦的代表,影响了被遗忘的一代和婴儿潮一代的美国人。他是时代的宠儿,有与生俱来的天赋,但他同时也在与这个时代对抗,在发出自己的声音。艺术品从被售出的那一刻起,艺术和艺术品的关系就不那么大了。艺术品开始变成一个投资手段,这是一个不会贬值、易于掌控的市场。在外部看来,艺术家和艺术明星的界限已经模糊掉了。而巴斯奎特是一个想成为明星的艺术家。

1985年,在他去世前三年,25岁的巴斯奎特到达了名利的巅峰,他登上《纽约时代周刊》,成为首位黑人艺术家封面人物。不过,那时人们对他的兴趣主要来自安迪·沃霍尔对他的兴趣,此外还有歌坛巨星麦当娜和他之间的亲密关系。不过讽刺的是,巴斯奎特成为封面的当期头版文章《新艺术、新钱:美国艺术家的市场化》(NewArt,New Money)却毫不留情地指出两人的“互惠互利”:沃霍尔传授艺术市场经验,而思维活跃的巴斯奎特为其提供新灵感。更有评论指责巴斯奎特的画作中有太过浓厚的沃霍尔痕迹。但视沃霍尔为心中英雄的巴斯奎特从他的偶像身上得到最多的,大概是一种将流行文化以及不同艺术形式随意运用、自由结合的能力。因此当80年代早期表现主义绘画重新回到人们视野,巴斯奎特顺应时势,成了这场运动中耀眼的明星。令人惊讶的是,这篇将近三十年前的文章如今看来仍不过时。文章结尾提到艺术家在拍卖中的骄人战果如今再次重演,一系列纪录的接连出现显示了国际收藏市场对于当代艺术大师空前旺盛的需求。

年轻的巴斯奎特收获了太多的金钱和名誉,这使他迷茫。他的家中到处都会被他塞上现金,地毯下面或夹在书本里。他夜夜笙歌,同时他也开始怀疑身边的友人,在如此高压的环境下他不得不靠毒品刺激创作。逐渐地他的状态每况愈下,媒体对他的抨击也愈演愈烈。那时的巴斯奎特也是幸运的,他得到了父亲和女友的支持并一同去夏威夷潜心休养创作,一切都非常顺利。一段时间后,他恢复健康并回到了艺术圈准备大展拳脚,事实上这个机会也出现了。1983~1985年,他与安迪·沃霍尔共同创作了一系列作品,此时的他处于个人名誉的最高峰。但这一次展览遭遇了巨大的失败。毫无疑问这些作品在后世看来都是难得的杰作,但是在当时的媒体看来,这只不过是江郎才尽的“非洲王子”的一次炒作。媒体报道甚至猜测他们是在相互利用。

事实上学术界早已有了怀疑的声音,因为他们不能接受一个黑人天才有与生俱来的能力可以去完美安排一幅画面。这些声音不无道理,但多少都有种族主义的倾向,是绝对不公正的。随着安迪·沃霍尔的意外去世,巴斯奎特的状态再次跌入谷底。背负巨大精神压力的他再次染上毒瘾。这次他的朋友们并没有成功地帮他走出阴影。就连他生前的最后一次展览都只想展出一天就关闭。1988年8月,年仅27岁的巴斯奎特在自家的公寓里因嗑药过度去世。

缓慢的研究与狂飙的市场

虽然巴斯奎特在生前曾赢得过艺术市场的偏爱,但他在学术研究领域却是持续碰壁。对上世纪80年代纽约的博物馆而言,极简主义正在大行其道,巴斯奎特浓烈的涂鸦绘画风格一来打破了博物馆策展人对于绘画的传统定义,甚至让保守的策展人感到“不适”,二来看似缺乏艺术史的引述使研究学者产生了意见分歧和怀疑。巴斯奎特的作品尤其在非精英或缺乏艺术史背景的观众群中获得了肯定——这正是巴斯奎特试图打破的艺术边界之一,却也为他进入艺术机构的收藏体系设置了隐形的障碍。即便在巴斯奎特去世将近30年后的今天,仍有许多美国重要美术馆尚未收藏巴斯奎特的绘画作品,其中最广为人知的是纽约现代艺术博物馆(MOMA)。

不过另一方面的事实是,在巴斯奎特1988年猝死之前,他的新作已经受到主流艺术界的苛责,且销路闭塞。和大多数不被理解的天才一样,巴斯奎特影响力和作品身价在其去世后的很长一段时间里都未能发酵。巴斯奎特市场发展的第一个戏剧性的高峰发生在2007年,这正是艺术市场繁荣的时期,巴斯奎特的作品在当年全球拍卖额首次超过1亿美元。当时佳士得副主席,将巴斯奎特的市场引述为“两个层次的诱惑一一令人垂涎的罕见天赋,以及1981~1982年这样最好的时期”。

虽然10年创作生涯不长,但口味挑剔的收藏家们对巴斯奎特黄金时期(1981~1982)作品的热衷程度也是有目共睹的。通过查询巴斯奎特2000~2017历年拍卖的年度最高价格和历史成交Top10可以清晰地发现,所有上榜的作品全部创作于这两年。在这两年里,巴斯奎特的绘画在形式上色彩鲜艳浓烈、笔触跳脱,常常带有标志性的皇冠或是版权符号,而内容上最显著的特点之一就是对其他艺术家直接或间接的参考与引用,例如达·芬奇、凡·高、毕加索、塞·托姆布雷等人都是他引述的对象。此外,巴斯奎特这一时期作品中的另一重要主题是对于非裔美国人在身份认同、社会地位以及生存状况等方面的探讨。

随着欧美艺术品市场的重心,在2012年后逐渐从印象派及现代艺术转向优秀作品供给更充足的战后及当代艺术,巴斯奎特的市场爆发期也真正到来。从2012年至今连续4度刷新最高价格纪录的变化中,可以发现全球藏家对巴斯奎特顶尖作品的竞争已至白热化。其中日本藏家前泽友作扮演了重要角色,在以1.15亿美元拍下《无题》后接受《纽约时报》采访时,前泽友作解释说:“我只是听从我的直觉。我觉得好,就会买。”而这件作品将被前泽友作藏入他正在积极筹备自己的千叶博物馆中。

巴斯奎特的成功不仅是数字上的增长,也体现在全球影响力上,其画作《致水神》(Water-Worshipper,1984)就是明证。在过去的30年里,它相继在纽约、巴黎、伦敦和香港进行拍卖,交易速度越来越快。对于近几年巴斯奎特作品突然再度在艺术市场上爆红,有专家分析,是因为美国的“婴儿潮一代”(BabyBoomers)和“被遗忘的一代”(GenerationX)已经开始具有话语权,这一代生于20世纪70年代前后的年轻收藏家对非主流艺术多年倾心,反过来让艺术市场人士看到了一个新的造星时机。不过更常被听到的理由是因为巴斯奎特和其作品无与伦比的魅力。“在我看来,巴斯奎特是那一代艺术家中独一无二的,”富艺斯拍卖行纽约总部的20世纪与当代艺术负责人Scott Nussbaum说:“他的艺术语言会让全世界的人产生共鸣。他与来自世界每个角落的藏家都能产生交流。我不确定是否每一代艺术家中都有这样超越了时代局限的人存在,而他就是其中的一个。”

而在巴斯奎特成为最贵美国艺术家的一个月后,瑞士巴塞尔艺博会也刮起了一股巴斯奎特风潮,形形色色的巴斯奎特作品如雨后春笋般涌入市场,尽管在一二级市场出尽风头,但也有很多声音质疑巴斯奎特作品行情在1亿美元之后是否能够持续。就像Brett Gorvy在巴斯奎特创纪录价格诞生前对《纽约时报》所说的:“有很多人想出手——他们想卖的大部分东西质量都是不好的。有了高价之后,劣质的作品还是会把市场带回到原来更理性的水平。”市场的后续走势也印证了Brett Gorvy的观点,在2017年伦敦和纽约的秋拍中,巴斯奎特各价格层次的作品都多少受到了一些影响。

美术馆的尴尬

當巴斯奎特这样一位极富话题性又在艺术市场中所向披靡的艺术明星跃入更大范围的公众视野时,曾经傲慢的美术馆似乎也不能够再对他视而不见。越来越多美术馆渴望举办巴斯奎特的展览,并收藏他的作品。但随着价格飞涨,只有最富裕的收藏家有条件接触千万美元级别的大师作品。西方的公共艺术博物馆已经不再有能力负担该级别价位的作品,包括纽约著名的现代艺术博物馆,因为未能在价格飞涨之前购入巴斯奎特的作品而错过机会。这也成为这座地位显赫的博物馆最大的失误之一。

此外,在美术馆以公立视角讲述巴斯奎特的艺术和生平时,也很容易陷入他是严肃艺术家还是流行明星的两难境地中。例如对于2017年9月21日在英国巴比肯艺术中心开幕的“巴斯奎特:真正的繁荣(Basquiat,BoomFor Real)”展览,《独立日报》的记者迈克尔·格罗威尔评论到,与其说这是一个艺术展览,不如说是一个所谓“让·米歇尔·巴斯奎特”社会政治现象的记录,他不是一个处于社会弱势地位的布鲁克林黑人艺术家,现在他的油画在拍卖会上卖到超过1亿美元。这次展览没有提到他的死亡。关于他的一切正变得越来越正面。艺术本身展览存在的根本原因,必定被他所生活的周围环境、盛名下的绯闻所淹没,所有这些对个人生活细节的关注一一广告纸上的只言片语,火柴盒上写的潦草涂鸦……策展人都付诸了认真的审视,这似乎是把马车放在了马的前面。《卫报》的记者乔纳森·琼斯则表达了不同甚至完全相反的意见。他认为,巴斯奎特在1982年的一幅作品《驴腮骨》Jawbone of an Ass)列出了包括汉尼拔、马基雅维利、萨沃纳罗拉、萨福和拉美西斯二世在内的历史人物。这幅画颠覆了巴斯奎特只能被定位为流行文化的思维定式,它是世界历史的幻象,其中充满无休止的战争。当塞·托姆布雷在他抽象表现主义的涂鸦画上潦草地画了类似的东西时,每个人都认为是对历史的严肃评论。巴斯奎特和托姆布雷应该一起展出,因为巴斯奎特也是一位伟大的现代历史画家。

诚然,巴斯奎特这个人和巴斯奎特这位画家如今很难分开。他的作品带有一种混乱的音乐感,生动醒目,带有一种二元对立的暗示性:财富与贫穷,民族融合与种族隔离,内在经验与外在体验。他活着的时候过着艰苦的生活,死的时候也很痛苦,但却是一个非常年轻的人,对于如今略显沉闷的当代艺术圈,不禁令人猜想,如果他活着,他会在特朗普政府的美国看到什么?