行走高原山水间

——记中国科学院水生生物研究所研究员陈毅峰

□ 杨文君

《人民日报》赵永新摄

专家简介:

陈毅峰,1963年出生,博士,2002年国务院政府特殊津贴获得者。现为中国科学院水生生物研究所二级研究员、博士生导师,澳大利亚格里菲斯大学河流研究所兼职教授,中华人民共和国濒危物种科学委员会委员。主要从事鱼类系统进化和生物地理研究,先后主持或参加近20项国家、中国科学院以及农业部和西藏自治区的科研项目。已发现鱼类2个新属、10多个新种。主编完成专著1部,参与完成3部,发表论文120余篇。

青藏高原作为地球的“第三极”,是全球气候变化最为敏感的区域之一,也是全球变化研究关注的关键地区之一。在这里,每一种生物都与生俱来地带有神秘色彩,独特的环境更让它们具有独一无二的研究价值,成为解开“第三极”奥秘的一把把钥匙。

踏过无人区,进驻青藏高原,从依山傍海的福建来到咫尺天际的青藏高原,科研路上几十年,中国科学院水生生物研究所研究员陈毅峰把自己最宝贵的青春都献给了这里,而他手中紧握的“钥匙”就是高原鱼类。从一尾鱼的生物进化,到管窥全球生态变化,再到生态资源的可持续发展利用……他创下了多项行业标杆性的突出贡献。“一花一世界,一树一菩提。”对于陈毅峰来说,每一尾鱼,每一滴水中,都蕴藏着让他前行的动力。

青海湖的警示

1979年,作为恢复高考后的第一届动物专业本科生,陈毅峰跨越千里,从遥远的福建来到了地处内陆的兰州。巨大的生活差异让陈毅峰的大学度过得格外艰辛。“以前在家,大米是主粮;来到兰州,最常见的主食成了馒头、玉米发糕和玉米糊糊。”陈毅峰笑着回忆道,然而那个年代的人太珍惜学习的机会,对于他来说,生活的苦远不如获取知识的甜。靠着每个月12元的助学金,陈毅峰顺利完成学业并留校,开始从事鸟类研究工作。

从事动物研究不同于其他科研工作,野外才是动物学研究真正的实验室。那时候,陈毅峰一年中有半年在祁连山做调查,一个简易的帐篷就是他流动的“家”。几年后,一个机缘巧合的机会,陈毅峰被调往中国科学院水生生物研究所(以下简称“水生所”)。当时,水生所正在承担《中国动物志》的编写工作,陈毅峰的主要工作就是进行青藏高原鱼类的分类学研究。

从鸟类研究到鱼类研究,看似跨度巨大的两种研究,在陈毅峰看来其实本质上是相同的。“鸟类学也好,鱼类学也好,实际上都只是以鸟或鱼作为对象,来开展生态学、进化、分类等相关研究。”从一类物种看生物乃至地球演化,这便是动物学让陈毅峰为之着迷的地方。在完成了《动物志鲤形目》第二卷鲤科裂腹鱼亚科的分类整理工作之后,让陈毅峰决心投身青藏高原鱼类资源生物学的研究还要从青海湖禁鱼事件说起。

曾几何时,青海湖以盛产湟鱼享誉一方。湟鱼学名青海湖裸鲤,属于国家稀有水生动物,是青海湖生物链中重要的组成部分。随着20世纪60年代的大规模捕捞,肉质鲜美但又生长缓慢的青海湖湟鱼日益成为当地居民不可或缺的盘中餐,而过度捕捞和湖泊环境的变化却为这种鱼类带来了灭顶之灾。2004年,青海湖裸鲤被中国环境发展国际委员会的《中国物种红色名录》列为濒危物种。截至目前,青海湖已经实施了5次封湖禁渔措施。无度的捕捞对于物种生态的破坏要用几十年去弥补,青海湖的例子深深触动了陈毅峰。“青海湖海拔3200米左右,藏北地区海拔4500米;裸鲤在青海湖长一斤需要8~10年,在藏北则需要更久的时间。”其实,青海湖裸鲤并非个例,过去,由于人们缺乏对高原鱼类资源生物学特点的基本认识,盲目生产和引种,对资源造成毁灭性破坏的案例比比皆是。裸鲤属鱼类也代表了整个青藏高原在3500~4500m海拔的鱼类资源,对其展开研究不仅必要,而且十分重要。

针对过去的教训并遵照可持续发展的目标,20世纪末,陈毅峰以占西藏自治区渔产量80%以上的色林错,开展了湖泊鱼类资源的可持续利用及对策研究。这是一项对占我国国土面积近1/4的广大高原地区鱼类资源开发利用有普遍适用意义和深远历史意义的研究。通过3年的组织实施,陈毅峰团队圆满完成各项研究内容,通过现场试验、样品的采集和大量数据资料的系统分析,从鱼类生理生态、繁殖生物学、渔业生物学和资源生物学等方面进行全面研究后,对该地区鱼类资源的生物学特征有了深刻的认识,所提出的鱼类资源可持续利用的8条对策和色林错渔业经济可持续发展模式,对渔业生产有着极其重要的指导意义。

除了生产上的实用指导意义以外,这项研究在学术上也取得了不少创新。研究首次在高原鱼类中报道了如遗传多样性、生化成分等内容。此外,在海拔4500米以上湖泊中鱼类年龄的鉴定问题中,该研究创新使用耳石代替臀鳞来鉴定高龄鱼的年龄,得到了更好的效果;并对鱼类年龄结构研究做出涵盖1~29龄的尝试,从而使其年龄结构研究更为系统合理。

这项研究直到今天,仍被同行业视为一个具有里程碑意义的标杆式成果,是当时世界范围内对青藏高原湖泊鱼类资源所进行的最全面和最深入的研究。此后,以此工作为参照,相关研究如火如荼开展起来,越来越多科研团队致力于此,而这一切都肇始于陈毅峰当年的这项研究。

管窥生态演化奥秘

除了生产生活,从一条小小的鱼身上,我们还能获取哪些信息?答案是,它的身上可能还藏着地球演化的秘密。

从2010年到2013年,陈毅峰展开了国家自然科学基金项目“青藏高原鱼类多样性起源演化与环境变化关系的研究”,该项目以青藏高原重要生物类群——裂腹鱼类为研究对象,从生物演化与环境变化相适应角度,探讨青藏高原隆起的时空发展过程。

陈毅峰解释,由于鱼类的隔离和扩散与其分布区中水系间的隔离和连接直接相关,而水系间的联系又与区域地貌或气候变化相关,因此,从鱼类的演化和分布格局可以追溯河流及湖泊的地质和环境变化过程。“系统地研究高原生物多样性的起源和演化,不仅对青藏高原地区经济发展、生物资源合理开发利用、生态环境保护等诸多方面有重大意义,而且对揭示环境和气候的演化过程、为全球变化提供新的数据具有重大的理论意义。”

项目采用分子系统学和生物地理学的研究方法,系统地分析了裂腹鱼亚科分子系统发育以及高原典型地区裂腹鱼类遗传结构和物种分化机制,结合分析现生类群栖息所适环境条件和古生物学资料,阐明了裂腹鱼亚科分子系统发育关系和地理分布格局与高原重大地质环境事件之间的关联。从生物地理学角度论证了青藏高原各河流之间相互隔离的时间次序:伊洛瓦底江上游vs.怒江上游为8-6.5Ma;长江上游vs.澜沧江上游+怒江上游为6.8-6.2Ma;澜沧江上游vs.怒江上游为5.2-3.2Ma;长江上游vs.红河为1.17±0.82 Ma;长江上游vs.南盘江为4.32±0.98Ma;伊洛瓦底江和雅鲁藏布江为5.07-4.09Ma发生分离,而澜沧江和怒江分离的时间为2.03-1.97Ma。项目组先后完成了高原鱼类分类学、系统发育、生物地理学和生态学等方面的研究工作,出版专著两部、发表论文30多篇。

2013年项目结题,但研究并未停止。近期,陈毅峰团队又在该研究中取得突破。他们将树轮年代学的理论和方法应用到鱼类耳石轮纹的研究中,构建了长达40多年的青藏高原特有鱼类的生长指数年表,并对西藏面积最大的高原湖泊色林错的裸鲤繁殖物候进行了深入的研究。研究显示,从20世纪70年代到2000年,气候变暖导致裸鲤的繁殖物候发生了显著的变化,幼鱼的生长季节共增加了约17天,增加的速率约为每10年3天;其中,1970年到1990年期间增加的13天主要通过繁殖物候的提前来实现,而1990年到2000年期间增加的4天则通过生长季节向冬季延伸得以实现。这项研究首次量化了我国鱼类的物候变化,为研究鱼类以及其他水生生物如何响应气候变化提供了新途径。

起底藏北水生资源

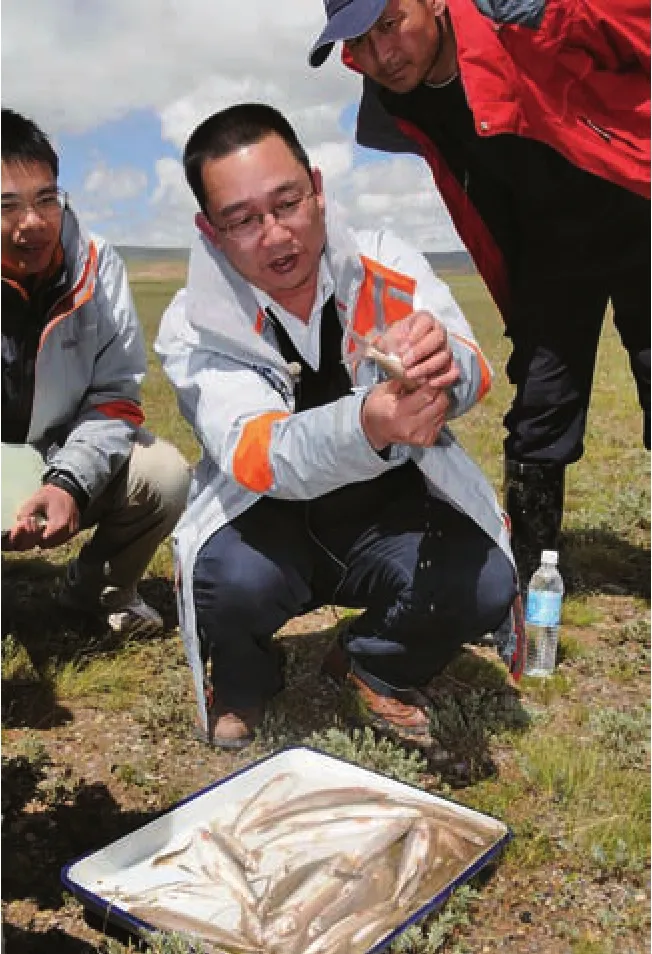

席地而坐,一个简易的茶几就是陈毅峰1998年在色林错湖畔获取裸鲤生物学数据的舞台。

在陈毅峰看来,从事基础研究工作并不代表着“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”,相反,科研人有自己的时代使命与责任,在经济快速发展的现代,科学研究对于生产生活以及生态环境的指导意义更为突出。2013年,陈毅峰承担的科技部专项“藏北典型湖泊水生生物资源本底考察”便是这样一个具有时代使命的项目。

“青藏高原是我国极其重要的水源地,也是生态系统十分脆弱的地区。在当前全球气候变化日趋严峻的现状下,藏北湖泊环境以及水体生态系统正面临着剧烈的改变,由此很可能将引发出一些前所未有的环境与生态学问题。因此,全面和深入地开展藏北湖泊环境以及水生生物本底资源的综合考察十分必要。”对于该项研究的重要性,陈毅峰这样解释道。

20世纪70年代,中国科学院青藏高原综合科学考察队在极其艰苦和困难的条件下,曾对藏北羌塘高原进行过综合考察,涉及一些水生生物的调查并出版的系列专著,这些专著目前仍然是有关青藏高原湖泊的重要参考资料。近年来, 国内的相关单位也陆续对西藏不同地区的部分湖泊开展了一些研究工作,但是除了纳木错等少数湖泊外,业界至今对藏北高原湖泊水生生物的认识和了解还仅仅局限于十分有限的标本采集记录。对绝大多数湖泊而言,其水生生物资源的本底资料和科学信息并不完整甚至仍然处于空白的状态。而陈毅峰团队要做的就是填补这些空白。

针对藏北高原湖泊,他们选择了30多个淡水、咸淡水和盐湖进行科学考察。这是一项庞杂而旷日持久的工作,历时4年的调查,陈毅峰带领团队成员数次攀上高原、翻越昆仑山与唐古拉山,仅2015年他们就踏访了藏北27个湖泊,行程约2万公里。每到一处,他们都需要极尽严谨系统地采集各种水生生物标本、收集分子和生物学样品、获取水环境特征等科学数据,回到实验室还要继续完成收藏、鉴定并保存藏北湖泊水生生物的标本以及遗传资源等工作。

这份付出给了他们最好的回报,他们全面摸清了藏北高原湖泊水生生物和水环境本底数据以及各种水生生物的时空分布和资源现状,为进一步研究生物对极端环境的适应、全球变化等重大科学问题提供了数据积累。通过这项工作,陈毅峰带领的团队也从单一的鱼类进一步扩展到浮游动植物、着生藻类以及底栖动物等众多的门类。

陈毅峰还十分重视青藏高原的外来生物。从零零星星的偶尔发现,到成为两河一江流域的局部河段、湿地的优势鱼类,外来鱼类物种数量和种群数量的急剧增加只用了短短的十几年。“无节制的放生导致了西藏两河一江外来鱼类的泛滥,并将对河流与湿地生态系统产生不可逆的严重影响。”陈毅峰忧心忡忡地说。

对藏北湖泊及鱼类研究了30多年,陈毅峰见证了西藏飞速的发展。“最近的20年,西藏的变化是翻天覆地的。以前蔬菜只能用飞机从成都空运,物资有限,现在青藏铁路大大提高了运力。越来越多的人来到西藏,一方面繁荣了西藏的经济,但另一方面也为生态环境带来巨大压力。”作为一名科技工作者,陈毅峰手中的科研项目,一端连着生产发展,一端连着生态可持续,他始终觉得,两者之间的平衡要靠科技发展来实现,也因此,他觉得科研工作者责任重大。

以前交通不便,陈毅峰要去一次西藏很费周折,如今,他每年都要去上两次。“到色林错湖边扎上一顶帐篷,工作做完之后,我就喜欢静静地看着眼前的景色发呆。”陈毅峰笑着说,也许是自己年岁大了,特别享受这种和大自然接触的安宁。30多年的研究,西藏在变,学科发展也从落后到迎头赶上,陈毅峰说,这是一代代人坚持与积累的结果。无论是在色林错的湖边,还是在科研中,那份独处与安宁都给了陈毅峰沉稳前行的力量,让他继续完成这一代人的积累,同时也为继来者开路架桥。