《静夜思》教学设计(第2课时)

金蓉

【中图分类号】G633.67 【文献标识码】A

【文章编号】2095-3089(2018)12-0197-02

【教材分析】

《静夜思》是部编本语文一年级下册第8课课文,众所周知是唐代浪漫主义诗人李白的作品,是一首语言浅显却情感真挚的思乡曲。《静夜思》全文虽然只有二十字,没有奇特新颖的想象,没有精工华美的辞藻,只是用叙述的语气,却形象鲜明地勾勒出一幅生动形象的月夜思乡图。李白坚信“天生我材必有用”,对前途充满了信心,毫不掩饰地表达对功名事业的向往。二十岁时只身出川 ,开始到处游历 ,希望结交朋友 ,从而得到引荐 ,一举登上高位 ,去实现政治理想和抱负 。可是 ,十年漫游 ,却一事无成,一直未得人赏识。在一个月明星稀的夜晚,诗人抬望天空一轮皓月,思乡之情油然而生,写下了这首传诵千古、中外皆知的名诗《静夜思》。诗中的月亮不再是纯客观的物象,而是浸染了诗人感情的意象了。本诗中的意象有:

1.月:表达思乡、思亲念友之情,暗寓羁旅情怀,寂寞孤独之感。

2. 床:此诗中的“床前明月光”中的“床”字指井栏。井在文学作品中的一个意义就是指代故乡。

明月和井,有两个抒发主旨的意象,使该诗思乡的主旨表达得更为完整和彻底。

3.霜:古诗中秋风(霜风)、秋雨:表示 哀愁、感伤之情;秋的意象常表现为悲秋,表悲愁之情,暗寓韶华即逝、前途渺茫。本诗中的“霜”字用得更妙,既形容了月光的皎洁,又表达了季节的寒冷,还烘托出诗人飘泊他乡,病中的孤寂凄凉之情和对自己政治理想和抱负不能施展,前途渺茫的一种感伤。

【学情分析】

《静夜思》这首诗流传广泛,不少学生已经能够朗读和背诵,但往往是无心成诵。一年级的孩子并不明白内容,无法体会诗中的妙境、无法感悟诗人的情怀,读不出古诗的韵味。在引导一年级学生感悟诗人思想感情时,不宜挖掘得过深,我将教学目标中的重点定位在引导孩子体会作者身在他乡思念故乡、思念亲人这个层面,让他们能初步体会诗人的孤独寂寞之感。

【教学目标】

1.正确、流利地、有感情地朗读古诗,背诵古诗。

2.感受诗歌所描绘的情景,感悟诗人思念故乡的心情,能初步体会诗人的孤独寂寞之感。

3.初步感受“吟诵”这种汉语诗文传统的诵读方式,尝试吟诵。

【教学重难点】

感受诗歌所描绘的情景,感悟诗人思念故乡,能初步体会诗人的孤独寂寞之感。

【教学过程】一、游戏设疑,复习导入

1. 抢答游戏: PPT闪出“识字1”中词语“春风、夏雨、秋霜、冬雪”,学生快速抢答。《静夜思》是诗人在哪一个季节写下来的?

2.摘生字苹果游戏:

开火车复习检查生字识记情况。

3.全班齐声朗读全诗,注意读准字音。二、整体感知,初悟诗意

1. 解析“床前明月光,疑是地上霜。”

(1)师:孩子们,读了这首诗,你有没有发现诗人是在哪个季节写下这首诗的?(秋)你怎么发现的?

教师相机出示秋霜的图片引导学生谈对霜的感觉。(冷)

这两句诗连起来怎么理解呢?(学生初步理解即可)

指导朗读:比一比谁读出冷的感觉。

诗人是在一天之中的什么时候写下这首诗的?(夜晚)

引导孩子了解诗人是在秋天一个安静的夜晚写下了这首诗。

2.解析“举头望明月,低头思故乡。”

师:猜一猜李白写这首诗的时候在不在他的故乡?PPT出示中国地图,指明李白家乡四川和作诗时所在的江苏扬州的位置。

师引导孩子对比现代通讯条件,遥想1000多年前的唐朝,畅谈李白离开家乡、离开亲人的内心感受。

(会思念故乡、思念亲人,会难过、伤心……)

后两句连起来怎么理解?

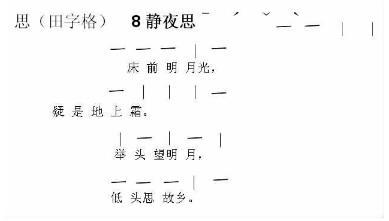

3.师引导孩子按照“ˉ ˊ ˇ ˋ”平仄声指导学生画出古诗诵读的符号(在板书上示范,学生动笔批注)。

师示范并带领齐读,引导学生读出诗的节奏。三、对比阅读,深悟诗情

1. 對比中解“床”意,体会思乡之情。

(1)师:不论时间怎么变换,人类的情感是不会变的。所以今天来读距今1200多年前李白作的这首诗,我们仍然能够体会诗人思念家乡的情感。但是随着时间的发展,很多词语的意思已经发生改变,就像“床前明月光”中的“床”,你觉得指的是什么呢?(学生猜测)

(2)师相机出示古诗《长干行》(节选)“郎骑竹马来,绕床弄青梅。”引导学生朗读及初步理解诗意,再对比理解“床”——井栏(井床)。

(3)师相机出示李白站在井栏旁望月图片:

师:井在古往今来的诗文当中代表了家乡、月亮在古诗中就代表了思念家乡。夜深人静,李白睡不着,走到室外,看见井栏前好像秋霜一样洁白的月光洒满一地。抬头望见一轮圆月高挂天空。这样的圆月啊,和他小时候在家乡看见的一样——又大又圆,可是现在身在他乡,看不见亲人的面容,听不见亲人的声音,李白情不自禁吟出——

师引读:《静夜思》……

学生齐声朗读全诗,然后指名读,读出诗味。

2. 对比中悟“疑”情,体会孤独、寂寞之感。

(1)师过渡: 李白在《静夜思》中把月光比作地上的秋霜,说“床前明月光,疑是地上霜。” 用现在的话来说就是月光好像地上的秋霜。诗人是直接在写秋霜呢还是把什么比作“地上霜”来写?(月光)

(2)回顾《古朗月行》,体会李诗想象的丰富。

(3)能力提升,体会李诗想象的奇特。

另外一首李白的诗,也用了“疑”的。PPT出示《望庐山瀑布》全诗,带领学生齐读。

出示庐山瀑布视频,抓住 “飞流直下三千尺,疑是银河落九天。”一句,试着让孩子分析李白把庐山瀑布比作什么?

(4)师小结:李白把庐山瀑布飞流直下比作好像是银河从天上落下来,让我们感受到瀑布的气势;把月亮比作白玉盘和瑶台镜,让我们感受到李白小时候的天真可爱;那么《静夜思》李白中把皎洁的月光比作满地的秋霜又让你们有什么感觉呢?

生(预设):孤单、孤独、凄凉

配乐朗读:《静夜思》四、初识吟诵,体会诗韵

1.引导学生用普安的家乡话朗诵。

2.教师示范吟诵。

3.出示戴学忱先生吟诵《静夜思》视频,学生欣赏、学吟。五、课堂小结,介绍李白

1.回顾题目《静夜思》,再写“思”字。师范写、生练写。

2. PPT出示李白的介绍。六、作业布置,激趣探究

1.查找资料,了解李白和他的诗歌。

2.搜集关于“月亮”的古诗词。

3.背诵《静夜思》,并尝试学习吟诵(吟诵视频老师发布在班级微信群)。

4.收看中央一台《吟唱经典》节目。

【板书设计】

【教学反思】

教材推荐的课文是一个例子,是引导孩子学习语言文字、感受中国汉语言魅力的一个例子。我们语文教师就要“用好教材这个例子”!要有“大语文”的教学观和教学视野。本课教学,我采用群文阅读的模式,渗透“阅读+”的理念,在对比中解“床”意,体会思乡之情,实现诵读第一次质的飞跃;对比中悟“疑”情,体会孤独、寂寞之感,实现诵读第二次质的飞跃。一年级的孩子对孤独寂寞还是不容易体会的,对比都是为帮助学生体会《静夜思》中诗人的孤独的情感服务,为有感情地朗读此诗搭建脚手架。同时引导学生初步了解“井”“月”“霜”三个意象。这堂课我引领孩子们初步领略吟诵的魅力并初步尝试吟诵,让“吟诵”这种汉语诗文的活态回归课堂,实现感情诵读的第三次质的飞跃。