一个文人家庭的源流

郑心仪

旧式的钱家用书香熏陶了10位院士,新式的杨家以开明打开了女性的路

“两棵大树高粉墙,一条小河映花窗。江南处处有此景,难辨张家和李家。”杨绛曾这样形容钱锺书少时居所。在《环球人物》记者想来,那里该是有山有水的佳处,杏花烟雨,天地灵秀,方能滋养出那般人物。

到了无锡,穿过闹市,拐入街巷,头上是烈日当空,耳边是车鸣人嚷,记者循着导航停步在一座民居前,四周有几栋高楼夹峙,门上“钱钟书故居”几个大字颇是显眼。“现在还在闭门修护,到处都乱。”故居工作人员一边引着记者往里走,一边解释道,不时提醒小心散放在地上的建材。此地此景,令记者心里生出些许失望。但在79岁的钱静汝心里,这座老宅并不仅仅是眼前的建筑,还是整个钱氏家族的牵绊与传承。

江南大学教授、知名吴文化学者庄若江郑重地告诉《环球人物》记者:“钱、杨两家可不只有钱锺书、杨绛和钱瑗。你去故居采访钱静汝,可以好好问问这两家的故事。钱静汝的爷爷钱基厚,与钱锺书的父亲钱基博是孪生兄弟,她可是钱氏祖屋最后的‘守门人。”

“子孙虽愚,诗书需读”

“以前这里一下雨就漏水,老屋子又是纯木质结构,没有地基,附近拆迁也担心撞倒墙。大姆娘(杨绛)都曾打电话来劝我:‘阿静啊,别再住了,早些搬吧。但我总觉得自己有份责任,心里也舍不得。”钱静汝坐在记者面前,看了看四周,神色中有些怀念,“一年多前,我把老宅交给了无锡市政府,卸下了担子,心里也空了一块。”

老宅由钱锺书的祖父钱福炯始建于1923年,后因钱锺书的叔父钱基厚的子女较多,又在后花园扩建了房屋,便成了如今七开间三进的江南民居。但钱家的历史远不止于此。“正厅上头那块写着‘绳武堂的匾,是上世纪20年代在江苏担任省长的韩国钧写的,‘绳意为继续,‘武意为祖德,也就是要继承从钱氏祖上——五代十国时期吴越国创建者、谥号武肃王的钱镠那儿传下来的家训、家风,‘子孙虽愚,诗书需读。”钱静汝说道。

钱锺书的祖父钱福炯是秀才出身,兄弟中还有两人中举。钱锺书的父亲钱基博自幼跟随伯父学习《史记》和唐宋八大家文选,学写策论,批读传统典籍,16岁就写下洋洋4万余言的《中国舆地大势论》,刊登在梁启超主编的《新民丛报》上,后来更成了儒学大家。

钱基博的兴趣在学问,与其一同受业的孪生弟弟钱基厚,志向却在政治。钱基厚擅长“以乡邦父老之命,服劳地方”,曾为保护无锡经济、迎接解放做了大量工作,是影响无锡政局、商界数十载的风云人物。而在钱静汝的记忆里,关于爷爷钱基厚最深的印象,却是他的书。“我从小跟随父母在上海生活,但一到暑假就会回无锡老宅,探望爷爷奶奶。每次我一进门,就去翻爷爷的书看。他买了好多书放在家中的壁柜里。每个房间的墙上都有用来放书的木质壁柜,一家人都爱读书。”无锡多雨,书放在壁柜里,往往沾上了霉气,钱静汝却从不在意。

对于钱家的孩子来说,看书从来都不是苦差,而是玩乐。钱锺书从小就被出嗣给膝下仅有一女的大伯父钱基成,颇受溺爱,每日都跟着钱基成四处游玩,进茶馆,听说书,逛大街。即便如此,錢锺书7岁之前就已囫囵吞枣地读完了家中所藏的《西游记》《水浒传》《三国演义》等书,虽然遇到不认识的字就胡乱地读,比如把“獃(音同呆)子”读成“岂子”,也不知是指猪八戒。读了家里的书,他还觉得不过瘾,又拿着大伯父给的铜板,去街头书摊上租了家中没有收藏的《说唐》《济公传》《七侠五义》等小说。在外看完了书,他回家还要把书的内容讲给家人听,连人物的对话、武打的场面都记得清清楚楚,讲到兴高采烈时,还会手舞足蹈。独处时,他又常思索:《三国演义》里的关公进了《说唐》,不知80斤重的青龙偃月刀打不打得过李元霸800斤的重锤?可是李元霸那对锤子到了《西游记》里,又怎能是孙行者13000斤的金箍棒的对手呢?为什么一条好汉只能在一本书里称雄呢?颇有几分痴气。

“需读诗书”不只是钱家在太平时节的规矩,更是战乱年月的脊梁。全面抗战爆发后,钱家人逃难避居到了上海孤岛,挤挤仄仄地住进了一所临街的三层楼弄堂房子,也就是杨绛在《我们仨》里多有提及的辣斐德路六〇九号。钱静汝与父母住在3楼的一个小小的亭子间里。“那时候家里境况很不好,爷爷因为抗日没了工资,叔叔们为了补贴家用都去做了家教。就算如此,每天吃完晚饭以后,大家还是会坐在一起,各人看各人的书。我人小,就坐在一个很小的圆板凳上,看《唐诗三百首》。那个小板凳,我现在还留着。”

“钱氏家族坚信,只有读书可以变化气质,陶淑性情。‘操之在己,达之在天,家族子弟决不可‘恃富而堕学,不第而丧志,困苦而辄止。正因为此,除了钱锺书外,无锡钱氏还走出了国学大师钱穆、科学家钱伟长、经济学家钱俊瑞、画家钱瘦铁……仅两院院士和学部委员就有10人。”庄若江感慨道。

“大叩则大鸣,小叩则小鸣”

杨家在无锡沙巷住过,从钱家老宅步行至此,不过15分钟,但已无处寻觅从前的痕迹。在钱静汝看来,当年“杨家的层次要比钱家高一点”。

“‘无锡钱家是近现代才崛起的,‘无锡杨家却是渊源深厚、历史悠久、在当地拥有很高知名度的名门望族。这不仅因为杨家久远的书香传统以及显赫的官宦背景,还因为其创立了无锡历史上也是国内最早的民间资本企业业勤纺织厂,开启了无锡民族工商业的序幕。”庄若江如此分析。据其考证,无锡杨家主要分为两支,一为从官宦到经商的旗杆下杨家,一为读书办学的学前街杨家,还有一支留芳声巷杨家是从学前街杨家分出来的——杨绛一家与其关系更近。

读书办学的这一支杨家,并非固守传统,不知变通。戊戌变法前,教育家杨模就在无锡创办了中国最早的新学堂之一俟实学堂。此外,族中留洋者亦不少。杨绛的父亲杨荫杭两度留洋,是位进步青年。在杨绛笔下,父亲出国前是鼓吹革命的“激烈派”,回国后成了卫护“民主法治”的“疯骑士”,担任过江苏和浙江高等审判厅长,但任职不久,就因在一桩恶霸杀人案中坚持司法独立,得罪了浙江督军和省长,被调回北京。这种性子,为官自然不能长久,杨荫杭很快就辞了职,带着妻子、孩子回了乡。

杨荫杭的三妹杨荫榆也曾两度留洋,获得过美国哥伦比亚大学教育学硕士学位,1922年回国后不久,就被北洋政府教育部召至北京,任命为国立北京女子师范大学校长,也是中国第一位女性大学校长。可惜杨荫榆性格倔强、管理粗暴,很快就因反对学生学潮引发众愤而被免职。

许多人只知杨荫榆在女师大事件之中的作为,却不知其在日寇陷苏州时庇护乡邻,因怒骂日军而遇害。杨绛不太喜欢自己的这位姑母,自称“感情冷漠”,但也因此“对她的了解倒比较客观”。在杨绛眼中,三姑母“挣脱了封建制度的桎梏,就不屑做什么贤妻良母。她好像忘了自己是女人,对恋爱和结婚全不在念。她跳出家庭,就一心投身社会,指望有所作为。她留美回国,做了女师大的校长,大约也自信能有所作为。可是她多年在国外埋头苦读,没看见国内的革命潮流”。

在大部分江南家族还在固守崇儒传统时,杨家就已踏出了开风气之先的一步。待到杨绛这一辈,姊妹几个相继被送入女校读书。用庄若江的话说,“因为睁眼看过世界,所以愈发开明”。

虽然孩子们很小就被送入学,杨荫杭却并不对他们多加要求、管束,甚至认为女孩子身体娇弱,不宜用功。杨绛高中时还不会辨平仄声,杨荫杭却说,不要紧,到时候自然会懂。一天,杨绛果然四声都能分辨了。杨荫杭踱过廊前,敲窗考杨绛某字什么声。杨绛说对了他高兴而笑,说错了他也高兴而笑。杨荫杭的教育理论是孔子的“大叩则大鸣,小叩则小鸣”,让女儿顺着自己的天性发展,只是因势利导,并不多干预。

杨绛的小妹妹杨必也得家中娇宠,调皮爱闹,会趴在大人膝上学小狗,是家中最能逗趣的人。家人并不拘束她,任她随性发展。杨必从震旦女子文理学院毕业后留校当了助教,还兼任本校附中的英语老师。傅雷曾请她教儿子傅聪英文,并鼓励她翻译。后来,她果然翻译完了英国小说《名利场》,得到了很高的评价。

杨绛曾从二姑母处得知,清末状元张謇赞过杨荫杭为“江南才子”,后来又从钱锺书那里,看过张謇给钱基博的信,称其为“江南才子”。她感慨自己“从一个‘才子家到又一个‘才子家”。事实上,她嫁入钱家却并非这样简单。

83年前,杨绛先是在苏州庙堂巷自家大厅与钱锺书举行了新式婚礼——由她的父亲主婚,陪有伴娘伴郎、提花篮女孩、提婚纱男孩,还有乐队奏《婚礼进行曲》,钱、杨二人行三鞠躬礼、交换戒指;接着,他们又匆忙换装,来到了无锡钱家,继续旧氏婚礼——进门先是放爆仗,随后在正厅对着长辈一一行磕头礼,再是拜家祠、拜灶神,吃“团圆昼饭”,宴请宾客,还有宾客唱起了昆曲助兴。婚礼一结束,两人都折腾得病了。

其实,婚礼前钱锺书曾抱歉地向岳父说明,“季康过去得磕一个头”。杨荫杭虎着脸,很不高兴。在他看来,跪叩为前清废礼,中华民国没这个礼。就连钱静汝也替杨绛委屈。“婚礼那天,杨绛就是在那个正厅里,跪下来向长辈磕头。”她坐直身子,特意伸手指了指旁边的厅堂,“杨家很洋气,一般这种新派的女孩子,是不愿意遵循这种旧礼的。大阿姆很不容易,会烧家乡菜,会打毛衣,缝缝补补,非常能干。我去他们家吃过饭,她的红烧肉烧得真好吃。她真是最贤的妻。”

杨绛自己却没那么多委屈:“我由宽裕的娘家嫁到寒素的钱家做‘媳妇,从旧俗,行旧礼,一点没有‘下嫁的感觉。叩拜不过跪一下,礼节而已,和鞠躬没多大分别。如果男女双方计较这类细节,那么,趁早打听清楚彼此的家庭状况,不合适不要结婚。抗战时期在上海,生活艰难,从大小姐到老妈子,对我来说,角色变化而已,很自然,并不感觉委屈。为什么?因为爱,出于对丈夫的爱。我爱丈夫,胜过自己。”而钱瑗,便是在这样一个充满爱的家庭中成长的。

“言传不如身教”

“钱锺书和杨绛怎么教育钱瑗?”记者问。

“不用管,不用管,”钱静汝连连摆摆手,“钱瑗真的乖,大家都喜欢她。”钱瑗比钱静汝大两岁,两人在上海避难时曾一起玩耍。

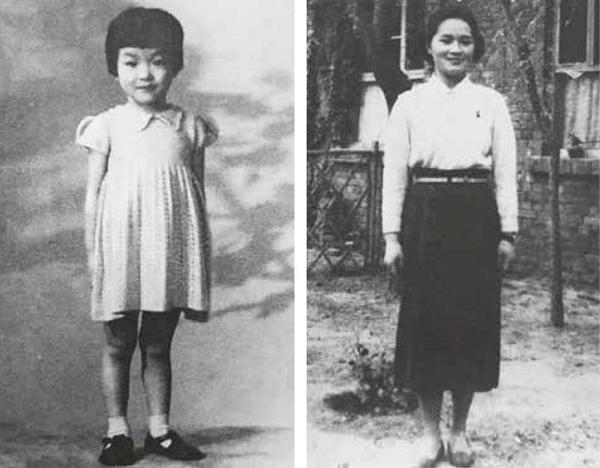

那是錢瑗出生后第一次回国。钱锺书一上岸就直赴昆明西南联大,杨绛带着1岁多的钱瑗来到了上海,有时挤居钱家,有时挤居杨家。

“不会叫人,不会说话,走路只会扶着墙横行,走得还很快。这都证明我这个书呆子妈妈没有管教。”在《我们仨》里,杨绛回忆起钱瑗刚回国时的模样,掩不住的自责。但回国后,杨绛也没有更多工夫去管教钱瑗。她被派去做了上海振华分校的校长,还兼任高三的英文教师,格外忙碌。钱瑗盼着跟妈妈玩,只能晚上趴在桌边看她改大沓课卷,看着看着,“就含着一滴小眼泪,伸出个嫩拳头,作势打课卷”。

妈妈不管自己,钱瑗就自己管自己。她回国不久就得了痢疾,吃坏了肚子。只要大人告诉她什么东西不能吃,她就不吃,还能看着大家吃,一个人乖乖坐在旁边玩。再大一点,钱瑗就会自己爬楼梯找表姐玩。一只小桌子,两只小椅子,两个孩子面对面坐着,表姐读上下两册《看图识字》,钱瑗就旁听。杨绛看钱瑗这么喜欢,也为她买了两册。结果一天晚上,杨绛一回家,就被叫去“快来看圆圆头念书”。钱瑗把杨绛买的书倒过来拿,却从头念到底,一字不错。原来,她每天坐在小表姐对面旁听,认的全是颠倒的字。

杨荫杭知道了这件事,对杨绛说:“过目不忘是有的。”钱瑗特别得外公疼爱,午睡时总和外公睡一个床,还枕着外公特别宝贝的小耳枕。要知道,杨绛姊妹兄弟,没有一个和杨荫杭一床睡过。钱福炯百岁冥寿时,钱锺书、杨绛带着钱瑗回到了无锡老家。这次家人相聚,钱基博惊奇地发现,钱瑗是“吾家读书种子”,得意非凡。爷爷、外公都对钱瑗格外疼爱。

钱锺书总说女儿“刚正,像外公;爱教书,像爷爷”。此话应是无错:钱基博曾自述做蒙师是家传,钱瑗生前就在北京师范大学英语系做教授;杨荫杭曾在欢迎某军阀的名单上看到了自己的名字,立即登报声明自己没有参与欢迎,钱瑗亦在某会议上直言父亲并没有推荐某专家的著作。

但钱瑗大概最想自己像的,该是爸爸与妈妈。在她去世后,友人曾回忆起这样一段往事:“她从不以家庭背景骄人,只是非常感激父母给她的不言之教。我听钱瑗讲过她在家受教的生动故事:她读初中时,家住在中关村。有个晚上停电,父母就坐在黑地里谈论诗文。钱瑗在一旁听得入迷,‘我当时想,古诗这么有味道,第二天便找一本杜诗来读。读读,好像也不那么有劲。有不懂的,去问爸爸,爸爸却说:诗啊是好讲的?去去去去!我读英文也是这样,有问题去问爸爸,爸爸从不直接回答,总是推给我许多许多本字典,叫我自己去查。查查,查到一半,也就找到答案了。有时实在书都翻遍了,还是不明白,再问爸爸,爸爸才告诉我。所以,我从小养成独立学习的习惯。”

在《坐在人生的边上——杨绛先生的百岁答问》中,曾经有过这样一组问答:

“您认为怎样的教育才算‘好的教育?”

“我体会,‘好的教育首先是启发人的学习兴趣,学习的自觉性,培养人的上进心,引导人们好学,和不断完善自己。要让学生在不知不觉中受教育,让他们潜移默化。这方面的榜样的作用很重要,言传不如身教。”

一代人往前走,一代人跟在后面,看着前方的背影,大概便是传承。